音乐美学观照下生态翻译与“意美”“乐美”的结合对音乐翻译的优势

孙佳怡

一、 引言

生态翻译是近年来被学界重视且普遍使用的翻译策略。 胡庚申教授对生态翻译学的方法进行了具体概述:“生态翻译学的翻译方法有多种,其中包括‘多维’转换,具体落实在‘三维’转换,即在‘多维度的选择性适应于适应性选择’的翻译原则之下,相对地集中于语言维、文化维和交际维的适应性选择转换。”在音乐翻译领域,生态翻译方法还未成为主流方法,但已经有部分音乐翻译学者开始尝试,并取得了一定的成绩。生态翻译在音乐翻译中仍有较大的潜力,而且其“文化维”的优势更贴合音乐翻译中文化内核的特征。 有研究者认为在音乐翻译中除了要思考“三维”外,还应加入“美学维”。 许渊冲先生的“三美”理论是强调美学维度的理论,即“意美、音美、形美”。 这一理论在近20 年国内翻译界已经获得了充分的实践与探索,“意美”的追求与标准使得文学、戏剧等具有深厚美学特征和文化背景的文稿翻译变得更加具有美学含义。

在音乐翻译中,音乐与语义存在着紧密的内在联系。 所以在翻译时,特别是面对带有文学性的歌词、歌剧剧本、近现代人声音乐,如果翻译行为中没有考虑音乐本身的限制与意图,那么译本将与音乐格格不入。音乐是时代、文化和美学的历史性艺术诠释,19 世纪F.舒伯特、R.舒曼、F.门德尔松等作曲家就不断致力于用音乐刻画歌词。 这种手法可以追溯到16 世纪的欧洲,当时法-弗兰德乐派的作曲家若斯坎·德普雷(Josquin des Prez)提出的绘词法就已经开始强调用音乐描绘歌词。 故此忽略音乐的创作意图翻译外文声乐作品中的歌词必然会导致文本与艺术美感的割裂。 文章将运用比较法等方式尝试讨论在音乐美学视角下,结合生态翻译学与“意美”的概念对音乐翻译的优势,试图为音乐翻译,特别是音乐文本翻译提供更多的思路与策略。

二、 “意美”与“乐美”

(一)何谓“乐美”

“意美”是许渊冲先生提出的“三美”理论中的一个重要组成结构。 而“乐美”则是文章作者在近20 年面向专业音乐翻译、国际文化交流工作基础上所提出的概念。

所谓乐美,指的是声乐作品(或纳入声乐演唱的音乐作品)中,作曲家、歌唱家、音乐评论家最为重视的一种美学特征,这在音乐中被称为句词关系,即乐句与歌词的关系。 众所周知,创作一部带有歌词的音乐作品,无非两种方式,即为已有歌词谱曲,或为某段音乐填词,歌词与音乐在创作上必然存在着时间的差异。整合歌词与音乐的美感,使之在听觉和文意的美感上形成统一,就形成了作曲家重要的创作意图。 歌剧的脚本、歌曲的诗文、音乐吟诵的文本等,在作曲家看来既是灵感的源头,也是创作的目标。 可以体现创作中强调句词关系的例子不胜枚举,《义勇军进行曲》的勇敢与力量、歌剧《白毛女》中喜儿的唱段《北风吹》的凄凉与悲苦、《唱支山歌给党听》的亲切与向往等均是音乐评论领域经常被提及的“常识”性范例。

从接受美学的角度来看,文本失去了“乐美”的特征,也就失去了光彩。 这种特点是建立在欣赏主体对客体的句词关系已经构成了完整认知基础上的。 例如对一位不懂意大利语却具有一定欣赏水准的音乐爱好者而言,将意大利歌曲《我的太阳》(O Sole Mio)替换为中文,一定会影响其听觉感受,这是由中、意语言发音不同导致的。 因此,也可以大胆尝试,将京剧的任意一段唱腔,替换为英文,那么中国的听众一定也会觉得奇怪和不适应。

因此,在翻译行为中需要考虑发音和情绪的因素。这就要求译者在翻译音乐文本之前,要对歌词、音乐的关系进行深入了解,从而由“交际维”“文化维”入手,寻求音节合适、发音恰当、含义清晰的词汇。 而更为重要的是,尽可能保持“乐美”的原本特征。

(二)“意美”“乐美”的整合

如果作曲家是根据音乐或歌词文本进行从0 到1的创作,那么音乐翻译,特别是歌词或声乐文本翻译就是从1 到约等于1 的创作,译者的工作目标是多元的。

译者需要将文本的基本含义进行转化。 这一工作是基础,也是翻译工作的起点。 显然音乐翻译远不能止步于此,声乐文本内含着丰富的文化内涵。 许渊冲先生曾近乎完美地翻译了《诗经》,真正意义上达到了“音美”“形美”“意美”的水准。 但作为声乐文本,仍需考虑到上文提到的“乐美”,以此将近乎完美的译本与音乐的曲调和节奏进行有机的贴合。

音乐文本的美学内涵是创作者或创作时代的文化体现,部分具有文化象征性的意向存在着文化距离。19 世纪艺术歌曲的歌词不少都是歌德、海涅等诗人的诗作,其文字本身的艺术美感就已经具有丰厚的底蕴,作曲家进一步运用钢琴织体和曲调的润色,使得诗歌变成了有声的画卷。 这对译者提出了较高的要求,如不能整合意美与乐美,中文译本除了解释说明歌词大意外,在演唱中反而会起到反作用。

故此,在音乐文本翻译过程中,将“意美”与“乐美”进行整合,是翻译学与音乐美学在内容上的整合,也是能够使译本贴合音乐创作理念的有效方法。

三、 生态翻译与“意美”“乐美”的重构

生态翻译之于翻译的优势在于其多维的适应性转换,这将更有效且直接地对译文和译本在文化、文意等方面构建更加合理的通道,使读者可以在兼顾原文思路、内涵的同时不会产生文化或语句的距离感。

对于音乐翻译而言,生态翻译仍有较大空间,个人认为如在“语言维”“文化维”“交际维”的基础上将“意美”与“乐美”结合,则可以更好地实现音乐翻译中音乐的听觉美感与文本的语言美感的融合。 这里需要讨论的是翻译学与音乐美学的交叉问题。

从音乐美学中的接受美学范畴角度出发,音乐中的文本在其音乐作品被创作之初就是被固定的创作目标与意图。 故此在欣赏和演唱过程中,演唱方法、吐字技巧以及句词关系方面,审美经验的支配决定了原文与音乐的初始关系。 这就对音乐文本翻译提出了更为复杂的要求,具体包括韵脚的设计、重音的安排、连读音与中文的转换等。 为了能够更清晰地说明生态翻译、“意美”和“乐美”在音乐翻译中的重构,文章将以16 世纪英国作曲家约翰·道兰德(John Dowland)的一首歌曲Flow my tears为例进行解释说明。

四、 Flow my tears 译文分析

(一)歌词中英文对照

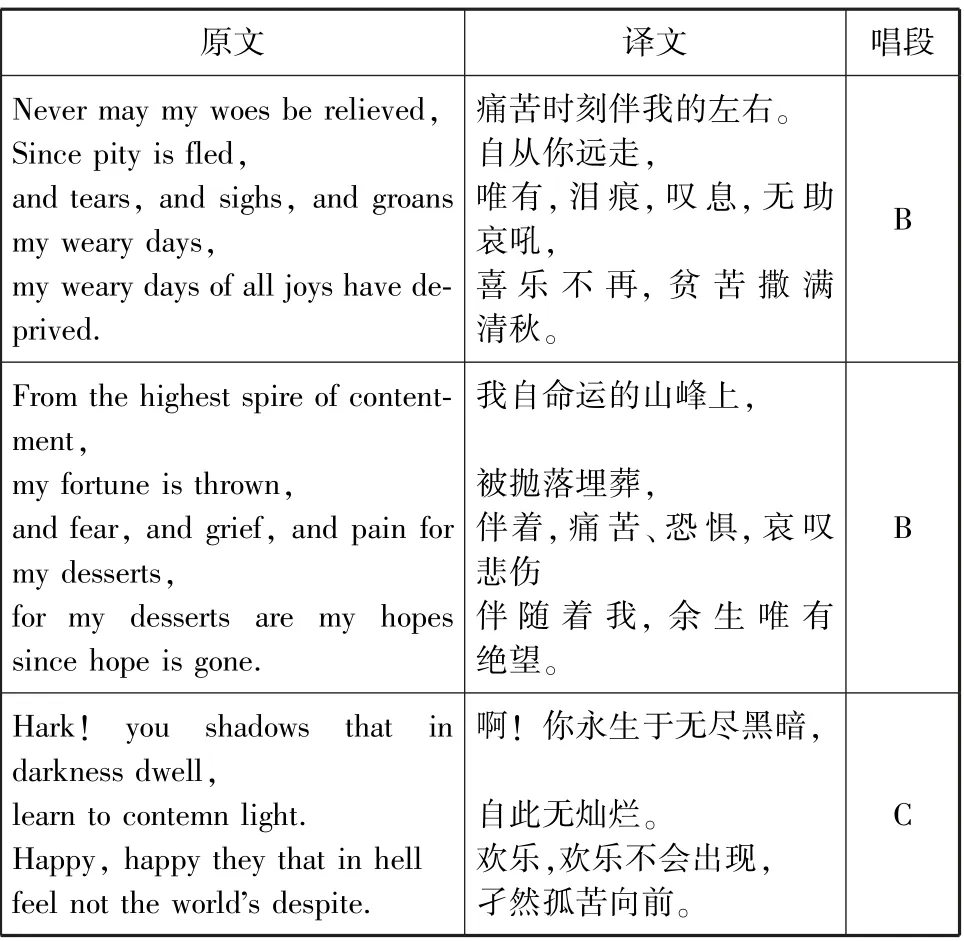

歌词的原文及译文如表1 所示。

表1 歌词原文、译文对应表

续表

(二)歌词译本分析

“Flow my tears”共有三个乐段,为了能够清晰地表述,研究者将其命名为A 段、B 段和C 段。 其中A、B两段各有两段歌词,C 段有一段歌词。 上文中的中文译文为文章作者的翻译版本。

在该歌词翻译中,译者强调了生态翻译与“意美”和“乐美”的整合。 具体思路主要体现于两个方面。

1. 原文意象的适应转换

“Flow my tears, fall from your springs”,是一种诗文性文句,如直译则为“流吧我的眼泪,从你的泉水流落”。 该歌词是描写作者对逝人离去的哀伤,故此该句诗文意为“我”的悲伤是源自“你”的离去,“你”的离去是无法改变的,给我的伤痛也是源源不断的,因此这种悲伤如泉水一样无穷无尽。 故此将本句译为“泪,为你而落,永不干涸”,这样一方面将文意进行了“文化维”的适应转换,同时与曲调的节奏贴合。

同样在A 段,第二句中有black bird 一词,该词直译为“黑色的鸟”,但在上下文中,这只“黑鸟”唱着infamy 的曲调,这种意象的表达强调了如同丧钟一般的恐怖,隐喻着死亡。 从“文化维”的角度审视,将black bird 译为“秃鹫”,即可直接指向预示死亡的内涵。

2. 将“乐美”与“意美”融合

“my weary days of all joys have deprived.”是第一个B 段的最后一句,其中my weary days 与all joys 形成了对比,这是时间与感受的两个维度的对比,故此,译文将all joys 译为喜乐,将weary days 译为清秋,既体现了悲喜落差,也体现了孤独无助的概念。 而“清秋”在中国诗词中常与凄凉、孤寂、思念等情绪相伴,故此这里译为清秋,也是“意美”的体现。

在整体三个段落的韵脚使用上,笔者也尽可能还原了原文的韵脚。 例如A 段的mourn、forlorn、more、deplore,译者对应地使用了梭波辙;第二个B 段的thrown、gone 译者则对应了江阳辙。 而在C 段,在情绪上达到了全文的顶端,故此,使用了言前辙,这也是全文最为明亮的韵脚,在声乐演唱中是最为明显的开口音之一,更符合有力高亢的曲调。

五、 结语

通过对Flow my tears歌词进行翻译和分析,文章诠释了在音乐翻译过程中,生态翻译的适应性转换以及运用“意美”“乐美”作为翻译策略的优势。 在译者看来,在当今跨文化交流成为主流趋势的时代下,运用多元手法,进行交叉研究,可以更好地做到拉近文化距离、有效转化信息的作用。 而文章的研究仅为作者对这一多元翻译策略的尝试与思考,希望为学界提供新的研究思路和方向,并且这也将是后期进一步深入研究的基础,希望通过这一方法可以更加深入地渗透至音乐批评、音乐美学理论、作曲技术理论等学术专著的翻译工作中。