嫘祖神话阴柔文化基型审美生成考论*

段 友 文,周 宝 艺,冀 荟 竹

阴柔与阳刚是中国传统美学的一对重要范畴,在漫长的历史发展过程中成为审美活动的两大基型。中国传统的审美文化整体偏重阴柔,这已成为美学界与学术界诸多学者的共识。无论是“温柔敦厚,诗教也”的儒家思想,还是“以雌守雄,以柔克刚”的传统观念,都是阴柔美学内核与不同流派主张结合下的产物。古典文学“诗庄词媚”的传统,魏晋工笔“应物用线”的画风,以及国人长期以来“以玉比德”的风尚,成为阴柔化的审美思想在不同艺术领域的具体表现。类似的例子不胜枚举,并渗透到阴柔观念、阴柔叙事、阴柔意象等各个方面。

一个民族的美学内核是民族文化的审美积淀,要由该民族的文化精神来说明。[1]民族文化精神沉积于“轴心时代”(1)“轴心时代”是德国哲学家卡尔·雅思贝尔斯(Karl Jaspers)在《历史起源与目标》一书中提出的理论,他把公元前500年前后同时出现在中国、西方和印度等地区的人类文化突破现象称为“轴心时代”,这既是一个复杂的历史文化现象,也是一个思维构建的繁杂过程。轴心时代的基本特征在于其理性的觉醒,而其前身,则是人类处于半寐半醒混沌状态下的“神话时代”。,但“轴心时代”孕育的精神却早在此前的神话时代便初见端倪。神话作为人类社会最早的文化成果之一,展现了人类在童年时期对自然现象与宇宙万物的认识,它将民族文化心理密码潜藏其中,是后代对史前文化探寻的有力凭证。在自然条件十分恶劣的远古时代,物的生产与种的繁衍是关系到人类生存的两件大事,在这“两种生产”中,女性起到举足轻重的作用,拥有极高的话语权,形成以“敬生”“畏生”为核心的地母崇拜思想,诞生了一系列以女性敬仰为主导的神话传说。这些神话传说中的女性,以慈爱、温柔、美丽、坚韧的大爱精神守护着自己的百姓,捍卫着属于人类的美好家园。在众多女性崇拜中,嫘祖作为一位兼人性与超人性于一体的形象,有着“中华民族之母”的崇高地位,她以妻子与母亲的双重身份,与黄帝一道植桑养蚕,启蒙先民,辅佐黄帝安邦定国,为华夏文明做出了巨大贡献,对中国阴柔文化审美基型的最初形成产生了巨大影响。

嫘祖虽一向受人尊崇却未得到应有关注,历代典籍文献关于嫘祖的记载仅保留只言片语,缺乏详细描述。与“炎黄”二帝等男性始祖相比,学界有关“先蚕”嫘祖的研究成果数量较少且视角单一,多聚焦在“嫘祖故里探寻”与“嫘祖贡献梳理”等粗浅层面,将神话与美学结合、对嫘祖神话与阴柔文化基型生成关系的研究尚为空白。对嫘祖神话的梳理,旨在挖掘蕴藏在神话背后原始先民的心理密码,探索阴柔文化审美基型的渊源,寻求嫘祖神话与阴柔文化基型的潜在关系。

一、从物我混沌到人化自然:嫘祖神话的生成机制

人是审美活动的主体,人对自然美的感受与认知,是在人与自然相互关系的增进中逐渐产生的,这注定要经历一个漫长而艰难的过程。在远古时代,先民们的抽象能力还不完善,无法将自己从自然界中脱离出来,导致人类在极长时间内始终处于“百兽相于群居”的生存状态。在他们看来,自然界的动植物,尤其是与自己生活较为密切的动植物,都有着一种超乎自然的力量,他们将其视为可以庇护自己的祖先。对远古社会的原始人来说,任何动物、植物、客体,都可以成为他们敬仰的一部分,“大多数的哺乳动物、鸟、鱼,甚至昆虫都有可能携带罕见的神秘属性”[2]28-29。在先民们看来,人、兽之间没有界限,天、地、人之间可以通过媒介展开无障碍交流。这种思想,正是当时人类还没有和动物自觉区分开来,依旧处于混沌状态的体现,在这种思想指导下形成的原始神话也带有同样的混沌色彩。在神话向传说的演变进程中,“神话中的超人形象往往要经历由兽形—半人半兽形—人形这种过程的合乎规律的表现”[3]。

中国是当之无愧的蚕丝绢帛文化的发源地,是最早发明养蚕抽丝、织绢制帛的国家。[4]据夏鼐先生的保守估计,我国的育蚕织绸最晚出现在殷商时期,距今已有3000多年历史。1926年,山西夏县的西阴村仰韶文化遗址发掘出大半个经过人工割裂的蚕茧和一个陶纺轮,成为中国蚕丝起源最早的有力佐证。1984年,河南荥阳市青台村仰韶文化遗址出土的我国北方丝麻制品是目前发现最早的丝织实物,同年,在河南西平的董桥遗址,还出土了当地民众所谓的“老奶”(2)“老奶”在河南西平县民众口中指的是嫘祖。被访谈人:陈念,女,64 岁,河南西平县嫘祖乡董桥村嫘祖纪念坊看护人;访谈人:段友文、冀荟竹、秦珂;访谈地点:河南西平县嫘祖乡董桥村嫘祖纪念坊;访谈时间:2018年6月15日。的红陶、黑陶纺轮。这些史料有力地证明,我国的养蚕史,可一直追溯到距今7000多年前的新石器时代中期。

古史资料中有关蚕的记载,最早见于殷商时期甲骨文:“丁已卜,□贞,乎弓,□,蚕,弗□”[5]185,在“卜辞”“竹简书”中,也有关于桑、蚕、丝帛的记载。这说明,在殷商时期,我国已出现祭祀蚕的活动,但那时的蚕祭祀并没有明确的祭祀对象,作为一种与民众生活密切相关的仪式,民众所虔诚祭拜的,就是日常生活中被赋予神秘色彩的蚕。刘守华指出,“在面对树上蠕动,其貌不扬,却能吐丝作茧的蚕,我们的祖先感到无比的惊奇神秘”[6],认为蚕是上天给予他们的恩惠,有着难以超越的神奇力量,故将蚕称为“天虫”,以尊崇敬畏的心理祀奉,以此来祈求蚕丝的丰收。在享有“嫘祖文化之乡”美誉的河南省西平县,流传着一则民间故事,生动地表现出原始先民偶然间发现野蚕茧用处时的欣喜:

嫘祖几岁时就随母亲上岗下坡采野果。有一天采野果时,嫘祖见到树上有很多白白的小果果,就问母亲那是啥果子,母亲说那不是果子,是天虫蚕,蚕老了做的窝叫茧,不能吃,嚼不烂。嫘祖心想,嚼不烂好办,带回去用水煮煮不就能吃了吗?于是就采了好多小白果。回到茅舍,把采到的小白果放到锅里,又从西草河里取来水倒进去,放到火上煮,嫘祖拿棍子不时地翻搅小白果。奇迹出现了,翻搅小白果的棍子上带出很多细丝来,越搅越多,越拉越长。嫘祖仔细观察,细丝原来是从小白果上出来的。(3)李清彦搜集整理:《嫘祖民间故事选·嫘祖的传说》,西平县申报“中国西平嫘祖文化之乡”暨中国民间文艺家协会“嫘祖故里文化研究中心”申报材料(内部资料)。

随着农业和畜牧业两种生产方式比重的增加,采集狩猎在先民生活中占据的比重减弱,人类对自然界的依赖度有所减缓,开始对自然界展开再生产,逐步从攫取经济向生产经济转换。恩格斯指出:“野蛮时代特有的标志,是动物的驯养、繁殖和植物的种植”[7]19。摩尔根在《古代社会》中将东半球的动物饲养和西半球的灌溉法种植玉蜀黍视作低级野蛮社会终止的标志[8]10。在从蒙昧时代向野蛮时代跨越的过程中,一方面,人类的高级属性发展起来,与动物间有了明显的区别;另一方面,这种属人属性还停留在萌芽阶段,人类对凶猛野兽的畏惧与崇拜依然存在,人兽杂糅的混沌状态仍是先民的生活常态,创造出许多半人半兽的形象来。正如岑家梧所说:“转型期的敬仰对象多为幻想物,即半人半兽的动物,出于氏族首领的变形而具有人类的形体特征”[9]。

关于蚕神话的记载,首见《山海经》中的《海外北经》篇:“欧丝之野在大踵东,一女子跪据树欧丝”,郭璞为此作注:“言啖桑而吐丝,盖蚕类也”[10]124-125。这个文本很简单,关于女子的身份与“欧丝之野”的原因均未提及,但这则神话最早将蚕赋予女子的形象,为后来蚕马神话的出现奠定了基础,成为马头娘神话的雏形。完整的蚕马神话见于东晋干宝《搜神记》:“女思父,语所养马:若得父归,吾将嫁汝。马迎得父,见女辄怒。父杀马,暴皮于外,皮忽卷女飞去桑间,俱为蚕”[11]392。吴晓东认为,之所以将蚕、马两种动物元素结合,源于民众在长期生产劳作中发现,蚕从破茧的幼虫到成虫要经过四次蜕变阶段,在蜕变过程中,它的头有些怪异,像兽头又像马头,民众便将蜕变时期蚕的形象与掌管蚕桑的女性形象予以粘合,通过夸张与变形,创造出蚕马神话形象。[12]与《山海经》记载的故事相比,《搜神记》保留的《马皮蚕女》依旧没有确切的主人公姓名,但它增添了故事细节,为女子化身成蚕寻找了一个看似“合理”的理由,形成一个相对完整的故事情节。女孩因违背诺言遭受白马惩罚,在马皮的缠绕下变为蚕,这一方面是对《山海经》中蚕马故事的延续,使之前难以理解的情节变得令人信服;另一方面,故事中女孩与白马的结合明显带有人兽通婚的原始烙印,反映了自然崇拜和超自然崇拜的观念。

中国的蚕敬仰可以分为马头娘型与嫘祖型两大系统,这本是在不同地域特色影响下形成的两支敬仰链,却随着中原文化的扩布发生融合。关于嫘祖的形象,古籍资料中出现得很早,但将其与蚕神形象进行附会的,最早出现在宋人罗泌的《路史》:“黄帝之妃西陵氏曰嫘祖,以其始蚕,故又祀先蚕”[13]1127;《隋书·礼仪志》曰:“每岁季春,谷雨后吉日,使公卿以一太牢祀先蚕黄帝轩辕氏于坛上”[14]145。丁山经过一番认真考释得出结论:“不知是何根据,北齐时忽以太牢祠先蚕黄帝轩辕氏,北周也以一太牢祭奠先蚕西陵氏。自是以后,蚕敬仰乃为西陵氏的专利品”[15]208,嫘祖神话的影响力随传播范围的扩大而逐渐增强。在扩布的过程中,两大系统的蚕神话传说与祭祀习俗既独立发展,又彼此交融,相互之间形成合流。民众在不自觉中完成了对二者形象的拼接,诞生了脱胎于马头娘传说的嫘祖故事。

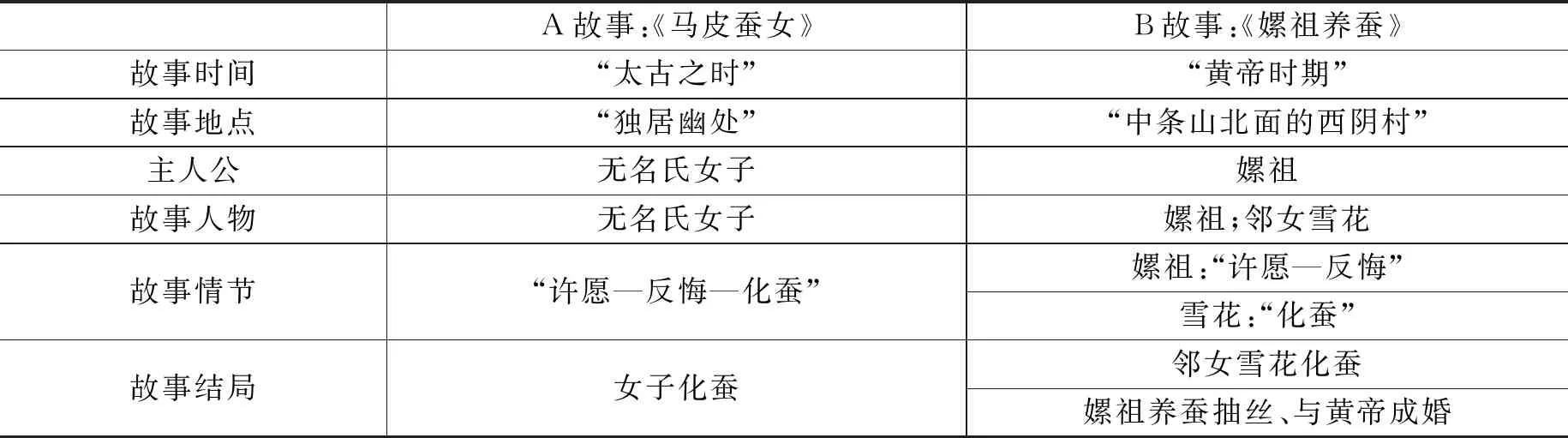

《嫘祖养蚕》讲述了在中条山北面的西阴村有位叫嫘祖的姑娘,她的父亲是黄帝手下的一员大将。一次在父亲外出带兵打仗期间,嫘祖因对父亲思念太深,故以嫁予白马为条件,央求家中的白马外出寻父。白马将其父带回后,嫘祖反悔,白马遭剥皮惨死。邻女雪花对着马皮咒骂,被马皮卷裹化身成蚕。嫘祖在雪花的启示下养蚕吐丝,进献给黄帝,得到黄帝的爱慕,二人结为夫妻。(4)山西民间文学编辑部:《山西民间文学》,1982年;后收入运城地区民间文学集成办公室编:《河东民间故事集成》,1987年(内部资料)。该故事在《搜神记》蚕马神话情节的基础上,完成“马头娘化身成蚕”与“嫘祖发明养蚕”两个故事母题的嫁接,现将《搜神记》中蚕马神话《马皮蚕女》记为故事A,将《嫘祖养蚕》记为故事B,B故事的主人公由之前A故事的马头娘变为嫘祖,将嫘祖父亲的身份设为黄帝麾下的一员大将,使得马头娘的故事情节与黄帝、嫘祖产生了联系,为二者之间的拼接创造了条件。故事发生的时间地点,从A故事中没有指明的“太古之时”“独居幽处”,变为B故事中明确具体的“黄帝时期中条山北面的西阴村”,将故事时间置放于特定历史背景下,增强了故事的可信度。此外,B故事的开头还解释了西阴村村名的由来,“茂密的桑林”“桑阴遮着村庄”,这些体现蚕桑文化的风物遗迹,附之以当地“半个蚕茧”的考古发掘,使原本马头娘的故事原型,与嫘祖故事拼接后反而更容易令人信服。两个故事间最大的差异,在于A故事无名氏女子“许愿—反悔—化蚕”的情节链,在B故事中由嫘祖与邻女雪花两人完成。其中,“许愿”与“反悔”的情节发生在主人公嫘祖身上,“化蚕”女子则由原本意义上的嫘祖变为咒骂白马的邻女雪花。二者对比如下:

A故事:《马皮蚕女》B故事:《嫘祖养蚕》故事时间“太古之时”“黄帝时期”故事地点“独居幽处”“中条山北面的西阴村”主人公无名氏女子嫘祖故事人物无名氏女子嫘祖;邻女雪花故事情节“许愿—反悔—化蚕”嫘祖:“许愿—反悔”雪花:“化蚕”故事结局女子化蚕邻女雪花化蚕嫘祖养蚕抽丝、与黄帝成婚

这样一来,嫘祖便从“女化蚕”的故事情节中脱离出来,成为养蚕抽丝的创始人,完成从人兽杂糅的怪异形象向独立人格形象的转变。这正是先民自我意识不断增长、能自觉地从自然界脱离出来的意识形态在民间叙事中的表现。

文献中关于嫘祖相貌的记载,同样经历了由兽到人、由丑到美的转变。《山海经》中关于嫘祖的外貌没有正面文字描述,从黄帝“人面蛇身,尾交首上”(5)《山海西经》,袁珂对此作注:“古传黄帝或亦当作此形貌也”。见袁珂:《山海经校注》,上海:上海古籍出版社,1980年,第221页。,以及黄帝与雷祖后人韩流“人面豕啄,麟身渠股”的形象可以发现,神话人物在外形上普遍带有人兽杂糅的特点。战国时期,随着人类审美能力的提高和文人有意识地加工改造,这些《山海经》中看似荒谬的情节,被赋予理性化、历史化的意蕴,更容易被读者当作信史解读。到汉代司马迁作《史记》时,之前诸如“人面蛇身,尾交首上”“人面豕啄,麟身渠股”的“不雅”言词已被删去,嫘祖之名也由“雷祖”变为“嫘祖”,“黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃,生二子,其后皆有天下”[16]10。这里,嫘祖为黄帝正妃的身份得到验证,完成了外貌形态上兽形向人形的回归。

人类对野蛮状态的摆脱是一个极其艰难曲折的过程。这一阶段,嫘祖虽在体貌上完成了由蚕向人的转变,却依旧保持着蚕吐丝的动物性本能,民间口头文本《黄帝选妻》折射了这种情形:

黄帝打猎来到西山,看见一位从嘴里往外吐丝的女子,经叙谈得知,她原是王母娘娘的侍女,名叫嫘祖,偷吃了一种仙草,这种仙草不论喂人喂蚕,吃了都会吐丝。她因违反了天规,被打下凡间,经西陵氏收养。黄帝见她有大本事,便不顾她长相粗黑,和她结了婚。(6)蔡英生1989年讲述的《黄帝选妻》,收入新郑民间文学集成编委会:《轩辕故里的传说》,郑州:中原农民出版社,1990年,第3页。

在这则流传于黄帝故里新郑的民间故事中,嫘祖又增添了一重新的身份——王母娘娘的侍女,她凭借外力获得的吐丝技能,依旧可以视为早期物我混沌观念的残留。原始先民在从野蛮走向文明的进程中,超自然思想与审美意识之间的斗争从未间断,总体趋势是超自然思想逐渐减弱而审美意识不断上升,在这两种力量的抗衡下,人类的属人特性也在不断增强。最终,人性超越了兽性,先民在观念上摆脱了人兽杂糅的混沌状态。

在由混沌走向自觉的初级阶段,先民的属人特性虽已形成,却十分脆弱。这一时期产生的神话形象,在体貌特征上完成由兽向人的转化,但对人性特征的美化意识还有待进一步提高。在《黄帝选妻》这则故事中,“长相粗黑”的嫘祖,更类似于我们今天描述的嫫母形象。嫫母又名莫母,为黄帝四妃之一。《帝王世纪》载:“黄帝四妃,生二十五子。元妃西陵氏女,曰螺祖,生昌意;次妃方雷氏女,曰女节,生青阳;次妃彤鱼氏女,生夷鼓,一名苍林;次妃嫫母,班在三人之下”[17]6。相传,嫫母长相奇丑无比,“锤额顣頞,形簏色黑”[18]7。黄帝为遏制抢婚的陋俗,决定从自身做起为子民树立表率。他看中嫫母贤良淑德,便不计外貌丑陋纳其为妃,交予管理后宫的重任。嫫母与嫘祖一同教民植桑养蚕,发明织布技能,被民众予以“先织”的美誉。在河南新郑辛店镇西约一公里处,有一座娘娘纪念坊,学名“嫘祖嫫母祠”,便是为了纪念轩辕黄帝的两位贤妃兴建。随着后世儒家“嫡庶尊卑”观念的影响,嫘祖因地位尊贵成为获得官方认可的正妃,影响力远超嫫母,一些原本属于嫘祖的特点此时为维护嫘祖的美好形象转移到嫫母身上。在河南西平一带流传的有关嫘祖的故事里,之前“长相粗黑”的嫘祖此时变得“鼻子是鼻子眼是眼,周周正正”[19]1。此外,故事中嫘祖的出生也被赋予神秘色彩,塑造出一个勤劳善良、心灵手巧的美女形象。由此可见,在民间叙事作品中,嫘祖是先于嫫母形象存在的,之所以会在故事后期分化出嫫母传说,一方面意在与嫘祖初期的外貌特征形成对照,另一方面是对黄帝重德轻色美德的褒扬,同时也是民众为称赞妇女勤劳善良采用的欲扬先抑的手法。

至此,鸿蒙时代已经过去,混沌状态终被打破,人类终于从对自然界的附属中独立出来,用神话形象的“向人回归”确证了自己。先民可以用新的观点看待周围的自然物,以自觉意识审视人与自然间的相互关系。人类在极大程度上离开了动物界,离开了童年时期的混沌无知,以自知的高度展开审美活动的新历程。

二、从处尊居显到分庭抗礼:社会发展中女性地位的艰难转变

自文字记载伊始,我国文史资料中便有着大量关于蚕桑崇拜的阐述,与这一时间点相比,嫘祖与蚕形象的结合足足滞后了两千年。顾颉刚先生提出“古史具有层累性质”,认为“古史是层累地造成的,发生的次序和排列的系统恰好是个反背。”这句话是说,“时代愈后的传说的古史期愈长,传说中的中心人物则愈放愈大”[20]52。之所以到北周、北齐时期,蚕神话形象才与黄帝、嫘祖合为一体,是黄帝地位日益提高,影响逐渐扩大所致。随着秦汉大一统王朝的建立、统治者的政策引领以及民众内心呼声的提高,寻找一位代表华夏一统精神的领袖成为人心所向,黄帝便成为这一文化背景下的最合适人选。

基于黄帝作为华夏人文初祖的地位在人们心中越来越明确,民众更加习惯将一切文明成果的创始权都归于黄帝及其属臣名下,创作出仓颉造字、井章作井、於泽制鞋等神话故事。制蚕业作为一项与先民生产劳动紧密相关的古老技能,在北周时期也曾被掌握在黄帝手中,《五帝本纪》记载,黄帝“淳化鸟兽虫蛾”[16]6,人们短期内将黄帝视为“先蚕”,这一切无疑是父权社会的产物。伴随着私有制的出现,男子的生产积极性越来越高,在社会上拥有了更高的话语权,女子的社会权力逐渐缩小,由外界社会隐退至家庭内部。尤其进入阶级社会后,帝王大多由男性担任,后世在构想史前社会的样貌时,往往出于本能将原始部落首领附会成男性,将各行各业的始祖锁定在男性先祖名下。由于植桑、养蚕、抽丝、制衣自古以来便是妇女的专职,民众认为由女性操持更为合理,便以男性社会的最高权威——黄帝为参照,将黄帝的正妃——嫘祖视为女性社会的楷模,奉为蚕丝业的始祖,即世俗所说的“先蚕娘娘”。在民间,民众一方面是远祖尊崇偶像的缔造者,另一方面是远祖尊崇偶像的遵循者,对远祖尊崇偶像的选择及描述,是民众在特定社会背景下对内心情感需求的准确表达。

“人名、族名乃至地名可以合一,这是古史传说的一大特点”,“就同一传说人物而言,往往是神话、人、始祖部落之名集于一身”[21]71。关于传说时代神话人物的名字所指,学术界一直存在不同的看法。以“黄帝”之名为例,它既可被当作仰韶时期称霸一方的某一氏族,也可被理解为有熊部落的宗祖,还可以被看作现实生活中由宗祖化身而成的酋长。由于仰韶文化(约公元前5000—公元前3000年)是黄河中游地区新石器时期重要的彩陶文化,历史跨度长达2000年之久,我们所说的轩辕黄帝,实则是史前故事流传到文字时期,经历史化、阶级化、人格化改造的结果。按照这种思路,嫘祖也极有可能不是一时一人之名,与“黄帝”一样,她或许是一个与“黄帝”同处仰韶时期、以养蚕治丝闻名的部落,该部落与黄帝部族建立的有熊国联姻,相互交流,彼此促进,共同创造了华夏灿烂文明。

既然“嫘祖”之名集神话、人、部落始祖身份于一体,那么以元妃嫘祖为代言人的蚕桑丝织技术,就绝非单凭某个人可以发明创造。养蚕治丝自古以来便是妇女们的工作,是远古时期女性长期采集过程中的经验总结。嫘祖作为远古时期女性的杰出代表,是史前社会劳动妇女生活轨迹的缩影。通过嫘祖神话,我们能反观女性在历史变迁中所处的社会地位,探索史前母系文化对阴柔文化审美偏向形成的影响。

户晓辉认为,“人类早期文化的重要因子都是由妇女凭其创造精神创造的”,这意味着“母系意识或月亮意识处于人类意识的开端”[22],人类最初的社会文化形态之所以呈现“母系意识”,与恩格斯提出的“两种生产”[23]2即物的生产与种的繁衍密切相关。在物质资料生产领域,由于原始社会的生产力极度低下,任何个体只有在集体力量的庇佑下才得以生存,通过采集野生植物和狩猎来获取食物,是人类在远古时候赖以生存的经济手段。[24]随着渔猎、采集经济的发展,不同性别之间开始有了较为明显的分工。一般来说,男子负责狩猎、捕鱼和制作工具,女子从事采集活动,并担负养育后代、管理家务、缝制衣物等繁重劳动。相比而言,出于攫取经济本身的局限,男子负责的渔猎工作具有稳定性差、安全系数低等特点;相反,女子从事的采集活动因收入稳定、能够为整个氏族成员服务,成为氏族劳动成果的主要缔造者。

进入新石器时代,随着氏族人口规模的扩大,先民们对于稳定生活的需求日渐提高。在长期采集实践过程中,妇女们发现了一些植物发芽、开花、结果的生长规律,以培育农作物的方式促进了人类定居生活的巩固和发展。随着传统农业的出现,妇女成为农业和家畜饲养业的主要承担者,而此时的男性劳动者,绝大多数依旧处于危险系数极强的渔猎生产领域中。妇女们在担负繁重生产劳动的同时,兼任管理者、分配者等多重角色,对社会生产的贡献极高,成为整个社会经济活动中的主导力量。农业生产出现后,“人类开始培养麻、葛和养蚕抽丝”,我国成为“育蚕抽丝最早的国家”[25]166,先民们起初是吃蚕蛹,后来开始养蚕治丝。同农业生产一样,妇女们在采集时无意发现隐藏于桑叶之间的“天虫”——蚕,她们把蚕从室外移入室内,通过驯育将其转化为家蚕,并将蚕丝运用于纺织,为日后我国“男耕女织”式生产模式奠定了基础。凡此种种,均意味着早期文化中的女性在“物的生产”领域拥有极强的话语权。

在“种的繁衍”方面,远古时期的母性更是处于男性难以企及的崇高地位。由于医疗水平的落后与生存环境的恶劣,先民们几乎每时每刻都会受到生命的威胁,期盼人丁兴旺成为众望所归。在当时的社会条件下,一个新生命的顺利诞生显得尤为艰难,生儿育女成为远古人类关注的头等大事。看着女子莫名隆起的硕大腹部和呱呱坠地的娇小婴孩,先民认为生命的诞生神圣而神秘,他们将孕育生命归于女性单方之功劳,认为这是女子与部落尊崇先祖偶合后的结果,而男性则在整个过程中一直处于可有可无的边缘状态。在这种意识的指引下,母亲成为后代儿孙心目中至高无上的创造力量,出现了大量以保佑婴孩顺利降生成长为超凡女性,形成了以“敬生”“重生”为核心的生育敬仰。

屈原在《楚辞·天问》中写道:“女娲有体,孰制匠之?”[26]104,提出“女娲身体由谁创造”的千古难题;《说文解字》中对“娲”的解释是“古之神圣女,化育万物者也”[27]341,把女娲定义为创造、化育万物的传说人物。1983年辽宁西部山区出土的红山文化裸体女像,以高高隆起的腹部为显著特征,这是妇女不同于男性的明显标志,也是先民对两性区别最直观的认知。“娲”本字为“呙”,指“口戾不正”[27]37的斜口之物,这一特征体现在动物身上是诸如螺类的甲壳斜口动物,体现在女子身上便是在硕大腹部牵制下身体渐显笨重的偏斜之态。“娲”字本身便有圆腹之意,以“呙”为声部或与“wo”发音相近的一些汉字,如:蜗、涡、锅、螺、娥等,均包含圆的本义在其中;同样,一些以此类汉字来命名的女性始祖形象,也与女娲有相似的功能,如帝俊之妻常仪、后羿之妻嫦娥等,黄帝的妻子嫘祖(也作“螺祖”)也是其中之一。

螺与民众的日常生活密切相关,是较早出现在人们饮食中的美味,民间有“清明螺蛳赛鹅肥”的俗语。远古时期,任何一种动物只要能够满足人们的生存需要,就有可能成为人们心中的至爱,螺亦如此。在中国,先民对螺蛳的尊崇由来已久,早在战国时期便有用螺作为征兆来预示吉凶。[28]近年来,在南阳、临沂等地出土的汉代墓室壁画中,以螺为题材的汉画像引起了学者的广泛关注。(7)这方面学术成果有:高梓梅:《汉代墓葬螺女画像的文化意蕴》,《兰台世界》2016年第15期等。南阳汉画馆收藏的螺像在外形上保留了半人半兽的属性特征,螺的上半身多为面部清秀的少女,高高挽起的发髻,衣袂翩翩的装扮,娴雅而端庄,下半身却是一个呈“双S”扭曲状的大大螺壳(8)访谈人:段友文、冀荟竹、秦珂;访谈地点:南阳汉画馆;访谈时间:2018 年6月14日。。由于螺生活在水中,有着小巧柔软的特性,在外形上与女性颇为相似,民众便将二者的形象结合起来,构造出螺女的叙事母题。

与螺女崇拜一样,在中国传统文化中,蚕的形象也通常与女性紧密结合在一起。先民们在“虚假观念的基础上进行着虚幻的抽象”[29]72,在他们看来,“‘像石头一样’表示‘硬的’、‘像月亮、星球一样’表示‘圆的’”[30]164。在这种原始思想的牵制下,赐予人间的“天虫”——蚕因具有柔软、曲线的特征之美,且生性好干净,在养殖过程中禁忌颇多,与传统文化对女子的要求十分相似,便自然而然地将其与女性形象结合起来,成为远古时期人类对母性敬仰与尊崇的侧面反映。由此可见,螺、螺女与嫘(螺)祖之间有着深层的内在关联,它们在本质上均具有“蚕”一样圆润、柔软且能“转化”的女性特征,成为嫘祖神话的“原始意象”与最初原型。

随着生产水平的提高,人类经历了由母系社会向父系社会的转变,这是一个漫长而曲折的过程。随着生产力的大幅提高,社会对劳动力的需求不断上升,与女性相比,男性天生体能上的优势在此时充分显现出来,成为传统意义上社会财富的主要创造者。在男性势力的不断扩张下,女性逐渐退出传统社会生产舞台,转而从事纺织、炊煮、生儿育女等家务劳动。而在“种的繁衍”方面,随着社会不断进步,“父亲”在生命孕育中的作用逐渐获得社会认可,对女性在生育领域的天然主宰地位造成严重威胁。

然而,这种社会的变迁并不是一蹴而就的,在漫长的发展历程中,两性之间一直处于一种此消彼长的博弈状态。父系氏族的确立并不代表民众在心理上与母系文化的决裂,相反,与西方国家相比,中国在文化上对“母性崇拜”的依恋十分浓厚,形成所谓的阴柔文化审美特质。造成这种现象的原因,一方面源于我国男权社会“非自然化”的形成状态,“部落间的大规模战争,以及自然灾害造成的大规模人口迁移而滋生的对社会统一组织和公共权力的巨大需求”[31]是中国国家形成的主要原因。男人们以战争的方式将女酋长赶下圣坛,用“非自然”的手段强行宣告自己的主权与地位。经济基础的迅速变革,导致文化与经济之间发生脱节,民众无法在短期内摆脱“母性崇拜”的文化情结,使得母权文化的续存成为可能。另一方面,男性在父系制阶段对权力的掌控远不如女性在母系社会时期彻底。就“物的生产”而言,女性作为早期农业的天然主角,一直以来都承担着一定比重的田间劳作。中国作为传统的农业社会,原始采集与农桑活动自古以来便是妇女的专长。在不同类型的生产活动中,妇女在渔猎、牧业、早期农业及集约化农业等领域贡献的百分比分别维系在29%、46%、77%和33%,而贡献的多少则与她们社会地位的高低成正比。[32]更不用说,采集、纺织这些一向以妇女为主要劳动力的传统产业,因此在“物的生产”方面,男性很难彻底剥夺女性在两性关系中占统领地位的权益。就“种的繁衍”来说,即使男性的父亲角色最终获得社会的认可,他们也很难做到像母系社会时期那样,获得女性在群婚时代享有的尊崇。母亲在儿女心中的地位神圣不可侵犯,人类在心理上对母亲有着一种难以割舍的依恋,这意味着母系文化并未随着母系氏族的衰落而历史地“退场”,它仍以集体无意识的方式构成一种原始力量,深刻地存留在后人的心中,并对父权中心文化产生巨大影响。[33]

家庭在中国人心中具有神圣的地位。进入父系社会后,重血缘、主人伦成为社会的中心话语。在社会结构上,中国父系社会建立了以“家”为本位、国家混合在家族之中的宗法伦理体制,“母性”超越一般女性的边缘地位而稳居社会结构的中心,成为“家”这个舞台的主角。[34]随着社会话语拥有者性别的置换,作为“全民行为”(9)参见董乃斌,程蔷:《民间叙事学论纲》,《湛江海洋大学学报》2003年第2期,第5期。的民间叙事悄然发生着改变。在《搜神记》记述的蚕马神话里,女孩因违背诺言遭受非人惩罚的情节,其本质便是男性主导话语控制下两性间不平等地位的生动反映;螺女故事作为丁乃通在《中国民间故事类型索引》中归纳的基本类型之一(10)丁乃通将此类故事归为AT408“田螺姑娘”型,见[美]丁乃通:《中国民间故事类型索引》,武汉:华中师范大学出版社,2008年,第77页。,将女性的活动空间限定于家庭环境之下,用贤良淑德的“仙妻”形象满足了封建社会穷苦男子对家庭生活的无限向往。千百年来,正是女性为家庭生活的默默付出,为外出做官经商的丈夫营造了疲惫归来后安心栖息的家园,在精神上为男权社会解除了后顾之忧,成为社会经济得以顺利发展的前提保障。

就两性关系而言,相敬如宾、琴瑟和谐的夫妻关系历来被传统社会称颂,儒家倡导夫对妻应持“尊”与“敬”的态度,孔子甚至提出“妻也者,亲之主也,敢不敬与!”[35]147的主张。在礼教秩序上,中国一贯奉行男主外、女主内的原则,这与其说是男权社会对女性的压迫与限制,倒不如说是父系宗法社会里对两性关系的一种协调约束,是一种在无言状态下民俗控制范畴的“领地分割”。男女之间各守其德,互不侵犯,将外界与家庭、前朝与后宫两大体系紧密联系在一起,同时也把“内外权益的分配模式与家国职能的分治形式结合起来”[34]。在家庭这一最基本的社会细胞中,女性一方面担任着协理丈夫的贤内助,另一方面扮演着儿女成才的启蒙者。我国在较早时便认识到母亲在孩童成长过程中的关键作用,以《孟母三迁》为典范的贤母故事在民间广为流传。嫘祖神话在不自觉的联想中创作出来,以想象的思维方式构成神话的“指符”,满足“神话语言”的特征。[36]199养蚕治丝、抚育儿女,这些存留于嫘祖神话中的情节成为后世妇女日常生活的真实写照,它象征着女性在家庭中的地位,隐含着母亲在养育儿女,尤其是对女孩“女红”技能培养的重要作用。与母亲和蔼慈祥的形象相比,主管社会事务的父亲留给后代的印象往往以刻板、严厉、冷漠居多,原有的亲情被敬畏之心阻隔,子孙对母亲的感情重在“亲”,而对父亲的感情偏于“敬”。在父亲角色长期缺席的成长环境里,由母亲抚养长大的男性文人群体于无意间携带女性思维特征,他们将这种思维融入日常文学艺术的创作中,使中国传统的审美文化带有阴柔化的特征与标志。

在两性社会转型过程中,男性推翻女性统治地位成为社会生产的主导,女性在此过程中虽有过激烈的斗争与反抗,但最终只能将权力维系在“家庭”这一最后的堡垒中。通过家庭这方阵地,女性在人伦现实的核心部分恢复了原始母系的天然权威,与男性主宰的外部世界分庭抗礼。中国女性以“人妻”“人母”的社会身份,通过“相夫教子”的关键环节,悄然改变着父权社会与父系文化,将女性特有的思维、情感、心态、人格于潜移默化间灌输到父系社会的各个文化领域,铸造了中国阴柔化偏向的审美文化。

三、从相生相克到相互转化:嫘祖神话中孕育的中国阴柔文化审美基型

“优美”与“崇高”是西方审美范式的两大范畴,涵盖了西方美学的基本内容。在康德看来,优美感与崇高感是人们在日常艺术创作与实践中能够获得愉悦的一种感受,他认为“崇高使人感动,优美使人迷恋”[37]3。与此对应,阴阳是中国传统文化中最主要的哲学概念,它滥觞于原始时期,最初是古人依据山之向背与太阳运行的关系概括出来[38]226、用来指代事物方位的一组名词,后引申为宇宙万物间一种对立互化的关系。“一阴一阳谓之道”[39]406,人们将具有“阳刚、强劲、雄健、旺盛等属性、功能、价值”的事物称为“阳”,而将“柔软、文弱、隐晦、幽暗等属性、功能、价值”的事物称为“阴”[38]226,认为阴阳二者处于盛衰转化的动态平衡中。至春秋战国的“轴心时代”,“阳刚”“阴柔”已被当作美学范畴加以运用,“阳刚之美”与“阴柔之美”作为中国审美活动的两大基本类型已然奠定,完成了从哲学向美学领域的转化,成为具有中国古典美学特色的审美范式。

阴柔文化的审美基型源于史前文明的原始积淀,带有浓厚的原生文化情结。中国传统美学受母性文化的影响很深,于基因处携带着阴柔偏向的审美特质。原始母权信息的大量遗留,使来自远古时期的母性崇拜固化为民族心理的基本原型,成为凝结在民族骨髓中的文化气质。嫘祖作为中华民族远古时期的伟大女性,是集体意识沉淀下的文化符号。法国社会学家涂尔干认为,“集体意识是一种信仰与情感,是社会共有的民族心理现象,它不会随主观意愿的改变迁移或消失”[40]47。嫘祖神话作为史前母系社会的缩影,将民众对“母性崇拜”的记忆潜藏其中。这种原始情结经过文化层累性凝聚,成为阴柔文化传统的重要符号和阴柔美学精神的基本象征,是“轴心时代”阴柔文化审美基型生成的源头。

首先,嫘祖神话的文化内核是蚕桑文化。关于嫘祖养蚕制衣,古典文献中有着大量记载:“黄帝元妃西陵氏曰嫘祖,始劝蚕稼”[41]、“西陵氏之女嫘祖为帝元妃,始教民育蚕,治丝茧以供衣服,后世祀为先蚕”[42]576、“元妃西陵之女嫘祖亲蚕为丝,以率天下”[43]308等等。丝绸是作为除四大发明和瓷器之外的代表中国物质文化的又一符号,对推进中国乃至世界文明进程有着重大影响。自汉代以来,丝绸在对外贸易交往中不仅为中华民族赢得崇高荣誉,带来大量的财富,也促进了西方世界对中国文化的了解,成为沟通人类文明的桥梁,欧洲人甚至赞誉“东方有个丝绸国家”[44]。作为中华文明的见证,丝绸在长达两三千年的封建社会经济生活中扮演着重要角色。农业在中国具有根基性地位,对中华文明的形成、发展乃至延续有着至关重要的作用。[45]伴随着华夏原始农业的形成,蚕桑丝织成为传统小农经济社会中不可或缺的组成部分。历代的统治者高度重视蚕桑产业,把劝课农桑作为稳定社会政治秩序的重要举措,从周代起,国家将对蚕的祭拜仪式从民间习俗上升为国家礼制,“天子亲耕,皇后亲蚕”成为封建社会世代保留下来的国家祭祀活动。于普通俗民而言,女性凭借心细稳重、动作准确的天然优势,成为家庭生产劳动的主要承担者,“一夫不耕,天下必受其饥者;一妇不织,天下必受其寒者”[46]137,“男耕女织”的劳作模式作为自然调和中形成的经济角色分配,成为中国“小农经济”支配下的特色内容。女性在蚕桑治丝方面对中华文明的发展有着突出贡献,蚕桑业成为我国仅次于谷物种植的重要生产项目。这一切成果均可追溯到仰韶时期的先蚕嫘祖,由嫘祖和黄帝开创的小农经济发展模式,奠定了古老的东方农耕文明,女性在生产过程中发挥的重要作用,成为促进阴柔文化审美基型诞生的经济基础。

其次,嫘祖神话以浓厚的根祖敬仰为支撑。炎黄文化作为华夏民族传统的根脉文化,嫘祖在其中占有举足轻重的地位。作为与黄帝比肩的人文初祖,嫘祖植桑养蚕,开拓创新,辅佐黄帝安邦定国,她推行德政,改善民生,对华夏文明的发展有着不朽功绩。自人类文明形成以来,婚姻生活具有确保种族繁衍及构建社会行为模式的双重功能。嫘祖与黄帝结百年之好,开启了族外通婚的先河。在民间传说故事里,黄帝统一中原后,嫘祖深感远古时期的抢婚习俗对社会发展造成的危害,建议黄帝兴嫁娶,倡导族外婚,提出了“八拜成婚”的文明礼俗。嫘祖认为,“男女成婚是一辈子的大事,最好中间有人撮合,再定个好日子”“结婚当天要拜天、拜地、拜日、拜月、拜山、拜河、拜祖先、男女对拜盟誓,好让天地人都知道,他们自此之后成了夫妻”[47]12。传说故事虽不能等同于历史,但它反映了文化的真实,记录下了文明演进中民众的文化心理。时至今日,婚礼仪式上的拜堂习俗依旧保留着原始风俗的影子,位于河南新郑具茨山顶东崖的鸳鸯台成为黄帝嫘祖“八拜成婚”的风物见证。在文明婚俗的推崇下,群婚、乱婚、抢婚的陋习得到遏制,部族间相互隔绝的局面被打破,增进了彼此之间信息文化的交流。嫘祖神话是民众对人类文明史上文化英雄的集体追忆,是对历史进程中女性始祖社会地位的高度认可,民众在精神上对“母性崇拜”的深层依恋,使得母性思维在文化领域对父系社会产生潜移默化的影响,为阴柔文化审美基型的形成提供了精神养料。

嫘祖神话还是中华母亲文化的杰出代表。母亲文化对于形成一个国家、一个民族的向心力、凝聚力具有决定性作用。[48]嫘祖作为人类历史上当之无愧的中华民族之母,赋予母亲文化丰厚的人文内涵,是中华母亲文化的活水源头。作为母亲,她以自己的言行教育子女通达明理,关爱民生,成为后世中国母亲的杰出榜样。史籍资料记载,“昔者,黄帝娶西陵之女,是为嫘祖,为黄帝正妃。其子孙皆有天下。五帝三王皆黄帝之后”[49]689,尧、舜、禹等古史传说时代的帝王,皆与黄帝嫘祖有着血脉渊源。据姓氏学家统计,在中华姓氏的前120个大姓中,有88%的姓氏来源于黄帝和嫘祖的后裔[45]95。千百年来,“炎黄子孙”早已成为铭刻在华夏儿女心中的一道文化符号,嫘祖作为炎黄子孙的伟大母亲,以博大之爱教化天下万民,于举手投足间将自己的思想观念注入民族文化的血液当中。“母亲”不仅仅是一个简单的生物概念,更是一个重要的文化角色,她们以女性的孱弱身躯担负起让家庭兴盛、社会稳定的重任。对一个家庭来说,母亲关系到血脉的延续与家庭的兴旺;于整个社会而言,母亲的文化修养关系到整个民族的素质与发展高度。嫘祖神话作为我国母亲文化的起源,对日后中华母亲文化的发展有着深刻影响。女性将家庭视为其坚守社会地位的最后一道堡垒,在相夫教子中完成对男权文化生活的影响和转化,使得中国的审美活动带有浓重的阴柔色彩,这是阴柔文化审美基型得以形成的现实依据。

《说卦传》云:“是以立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义”[50]691,将阴阳、刚柔、仁义分别与天道、地道、人道对应起来。远古时期的母性崇拜,以“阴柔”的概念传递下来,在历代发展传承中得以沉淀,不仅凝结为国人崇尚母性的民族文化心理,也直接影响到中国传统文化审美趣味的选择。进入父系社会后,作为人类半边天的女性在男权社会的压迫下长期处于边缘状态,她们为人类文明做出的贡献未受到社会应有的认可。所幸,在“家庭”堡垒的护佑下,女性以“母亲”的身份在家庭地位上获得了原始尊崇的最后话语权,以和风细雨、润物无声的方式对父权文化在思维、情感方面施以隐性渗透。在这种潜移默化的文化滋养下,中国的男性文人群体于气质上携有女性特征,从而对审美文化活动产生影响。

我国对阴柔文化的审美偏向由来已久,体现在艺术实践的诸多领域,无论是文学、戏曲,还是绘画、音乐,都能看出传统美学对阴柔文化的青睐。嫘祖神话作为这种阴柔文化的源头,是民众对史前女性地位的充分认可,这既是后人对远古始祖的遥远追忆,也是人类在人伦“脐带”连接下与母亲文化难以割舍的亲缘。“母亲文化”作为人类历史上古老而永恒的话题,与人类民族命运的发展休戚相关。嫘祖神话开创了中国母亲文化之先河,以贤妻良母的形象为后世母亲做出表率。在母亲文化的孕育下,中国阴柔文化的审美基型得以生成,这是东方美学范式的生动体现,对华夏美学历程产生了深远影响。