《闲情偶寄》“鱼模当分”说与南曲用韵∗

赵天骄,俞为民

(1.南京大学 文学院,江苏 南京 210023;2.温州大学 人文学院,浙江 温州 325035)

《闲情偶寄》作为一部记录文人生活雅趣的著作,广泛涉及作者久沐卷帙的日常生活之方方面面。于中国古典戏曲的研究领域而言,其“词曲部”“演习部”,以及“声容部”的部分内容,已经颇为完备地对元明以来的戏曲理论作了一番独具眼光的总结。加之李渔也将自己多年来对戏曲结构、情节、语言、音律、表演等方面的思考进行了专门的阐述,这些阐述上承明代戏曲艺术繁荣发展之果,下开清代戏曲理论大成之端,使得《闲情偶寄》被称为李渔影响最大的理论著述,和“我国古代戏曲史上最完整、系统的一部曲论著作”[1]704。

李渔通晓音律,我们对其戏曲创作、戏曲论著、诗词创作、诗词韵书、蒙学韵对等著作的总体情况进行粗略观察后可以发现,李渔对不同文体的声律、韵律要求分别有具体的认识,能够根据自己的创作需求灵活用韵,不能不说是一位文艺全才。李渔身处明清易代之际,又对曲学与韵学皆有研究,那么这样一位颇有建树的理论家对南曲用韵的态度,就值得专门关注。

李渔的戏曲音律专论主要集中在《闲情偶寄》“词曲部·音律第三”中,其他则散见于“词曲部·宾白第四”“演习部·脱套第五”“声容部·习技第四”等篇章。李渔以其高超的艺术洞察力,对曲韵的规范提出了自己的见解。

一、南曲用韵规范的曲折建立

随着明嘉靖、隆庆以后文人传奇创作局面的繁盛,戏曲理论也逐渐发展,南曲用韵问题随之逐渐引起曲论家的注意。据明清传奇作品呈现的大致情况和相关研究来看,时人创作传奇的用韵似无统一规则,在尚无专门韵书的条件下,明初不少剧作家按前人惯用词韵及《琵琶记》等戏文韵律进行创作;至明弘治后,出现了用元代周德清《中原音韵》检字的传奇创作:

开“《中原音韵》派”传奇滥觞的是明弘治年间的宜兴作家邵灿。……邵灿《香囊记》在用韵上则禀遵《中原音韵》。……继《香囊记》之后,开始用《中原音韵》检韵写作的是明嘉靖中叶的郑若庸,郑若庸《玉玦记》凡三十六出,除个别出因剧情变化而几支曲子换韵外,绝大多数是一出一韵,其中混韵现象很少。真正揭起“《中原音韵》派”旗帜,与戏文韵律决裂的是万历作家沈璟。他第一次明确提出传奇用韵应该以《中原音韵》为准,批评戏文派作家“却驾言韵依东嘉样,这病膏肓,东嘉已误,安可袭为常”。沈璟不仅在理论上提出了遵从《中原音韵》押韵的主张,在传奇写作中也认真实践之。[2]69

由此可知,以邵灿、郑若庸、沈璟为肇始,使用《中原音韵》谱写南曲逐渐形成规模。在沈璟的提倡下,一批文人积极响应,“遂以伯英为开山,私相服膺,纷纷竞作,非不东钟、江阳,韵韵不犯,一禀德清”[3]254。徐复祚、陈所闻、凌濛初、范文若以及清代的王德晖、徐沅澄等,皆赞同沈璟的观点,这使得以《中原音韵》为标准创作传奇成为共识,对明清南曲用韵产生了巨大的影响。由于沈璟恪守《中原音韵》的号召,在明万历后到清乾隆年间沈乘麐《曲韵骊珠》出现以前,《中原音韵》在传奇音韵中的地位一直居高不下。

那么强将《中原音韵》用作南曲韵书,可有不妥?如遇不妥,该当如何?这个问题几乎贯穿了明清之际南曲曲韵发展的大部分时段。

沈璟一方坚持以《中原音韵》为宗,而王骥德、施绍莘、毛奇龄等曲论家则认为南曲创作使用北韵甚为不妥,主张南曲应循早期戏文之音,甚至应另著韵书,以解决北韵“不谐南耳”之困,如王骥德曾多有批驳周德清之语:

德清浅士,韵中略疏数语,辄已文理不通,其所谓韵,不过杂采元前贤词曲,掇拾成编,非真有晰于五声七音之旨,辨于诸子百氏之奥也。又周江右人,率多土音,去中原甚远,未必字字订过。……江阳之于邦王,齐微之于归回,鱼居之于模吴,真亲之于文门,先天之于鹃元,试细呼之,殊自径庭,皆所宜更析。

……

且周之韵,故为北词设也,今为南曲,则益有不可从者。盖南曲自有南方之音,从其地也,如遵其所为音且叶者,而歌龙为驴东切,歌玉为御,歌绿为虑,歌宅为柴,歌落为潦,歌握为杳,听者不啻群起而唾矣![4]111—112

王骥德将对《中原音韵》的贬斥,似乎上升到了对周德清本人审音能力和学术造诣进行批判的高度;且坚决地认为在这场“宗韵之争”中,南曲一定要用南韵,不然会将大批字唱错,贻害无穷。不仅如此,他还着手为南曲编写《南词正韵》,不过此书不仅未能流传至今,连明人也未得一见。

此外,在论争的双方之间,沈宠绥、冯梦龙等主张填曲之韵脚“北遵中原”,句中其他字则“南遵洪武”,演唱则分别据南北曲音韵区别处理,“南曲以《正韵》为宗,而朋、横等字,当以庚清音唱之;北曲以《周韵》为宗,而朋、横等字,不妨以东钟音唱之。……《正韵》《周韵》何适何从,谚云‘两头蛮’者,正此之谓”[5]235,以此试图取一折中之法,尽可能地同时保证写作方便、演唱和谐与流传广泛。

虽然在理论上诸方各执一词,但据学界考证,在明中叶后传奇的实际创作中,《中原音韵》依旧是文人检字约定俗成的上佳之选。[6]106—118

应该指出的是,沈璟并非因《中原音韵》成就颇高、堪称典范而对其与南音不合之处视而不见。如沈璟云:“周韵惟鱼居与模吴,尾音各别;齐微与归回,腹音较异;余如邦、王诸字之腹尾音,原无不各与本韵谐合。至《洪武韵》虽合南音,而中间音路未清,比之周韵,尤特甚焉。”[5]235在他眼中,用《中原音韵》作南曲当然不是毫无瑕疵,只是权衡之下,这些瑕疵无伤大雅,《中原音韵》这一音路清晰、有着共同语性质的曲韵专书,与《洪武正韵》相比,无疑具有巨大优势。

《中原音韵》的编纂既遵从实际又不失决断,有不少细节是由周德清个人审音后作出的判定;南曲用韵标准更多是在长期的创作和批评中一点点发现问题、纠正讹陋,走得艰难一些,也仔细一些,多了很多理性的思考。曲学界经历了一段长时间的讨论,但直到清初曲家依然瞻前顾后,举棋不定:一方面又想继承《中原音韵》在曲学界取得的既有成就,继续打破方音对地域传播的制约;另一方面又放不下《中原音韵》在诸多细节上与南曲产生的龃龉。南曲用韵的发展,随着文人传奇的兴盛一直向南化前进,但其实际进程既曲折又缓慢,直到《曲韵骊珠》的出现才算达到完全。

二、《闲情偶寄》“鱼模当分”说释疑

将《中原音韵》视作权宜之上策,也是李渔《闲情偶寄》音律论的一大主要观点。但与沈璟等不同的是,李渔对《中原音韵》的态度比较复杂,他更偏重于对《中原音韵》进行批判式的遵从;与沈宠绥等也有异的是,李渔提倡的做法不是写时“遵中原”、唱时不遵,而是写曲辞前最好先将《中原音韵》与南韵相悖之处进行纠正,然后方可使用。

李渔在《闲情偶寄》中承认《中原音韵》地位之权威,也直言其与南韵龃龉之处,如:

一出用一韵到底,半字不容出入,此为定格。旧曲韵杂,出入无常者,因其法制未备,原无成格可守,不足怪也。既有《中原音韵》一书,则犹畛域画定,寸步不容越矣。常见文人制曲,一折之中定有一二出韵之字,非曰明知故犯,以偶得好句不在韵中,而又不肯割爱,故勉强入之,以快一时之目者也。[7]37

又:

词曲韵书,止靠《中原音韵》一种,此系北韵,非南韵也。……予谓南韵深渺,卒难成书。填词之家即将《中原音韵》一书,就平上去三音之中,抽出入声字,另为一声,私置案头,亦可暂备南词之用。然此犹可缓。更有急于此者,则鱼模一韵,断宜分别为二。鱼之与模,相去甚远,不知周德清当日何故比而同之。……无论一曲数音,听到歇脚处,觉其散漫无归。……倘有词学专家,欲其文字与声音媲美者,当令鱼自鱼而模自模,两不相混,斯为极妥。即不能全出皆分,或每曲各为一韵,如前曲用鱼,则用鱼韵到底,后曲用模,则用模韵到底。[7]40

我们联系上下文与“词曲部·宾白”“声容部·习技”等部分相关内容可知,李渔对《中原音韵》的看法,较沈璟等皆稍显复杂。李渔先充分肯定《中原音韵》对曲韵规范得以建立、发展的贡献,但他并没有极力推崇《中原音韵》。即使他在“恪守词韵”一节中冒出“既有《中原音韵》一书,则犹畛域画定,寸步不容越矣”之语,也是为了强调写曲,尤其是写传奇用韵应有所法,且在一出之内不宜换韵才出此言,而非表达对《中原音韵》所划韵部的推崇之意。在这个基调上,我们再来分析李渔在理论上对《中原音韵》所分韵部最难以理解、最不愿容忍的地方:鱼模应为二韵,断不可混为一谈。李渔对周德清当时将鱼模划为一个韵部的做法颇为费解,不知周德清何故为之。

那么鱼模分不分韵究竟是南北音韵之区别还是周德清及《中原音韵》一系韵书审音失误?悉细琢磨,李渔既已明知《中原音韵》本是北曲韵书,为何还有“不知周德清当日何故比而同之”一问?如果鱼模分不分韵只是简单的南北之别,鱼模二小韵在北曲中依然叶韵,毫无不妥,那么对戏曲理论极有见地的李渔盖不会有此之问;加之沈璟、王骥德等也早有类似见解,故可看出,在李渔所处的时代,北曲音韵之[y]与[u]二元音也已经无法叶韵了。

如仅凭李渔此几句论述,很容易就将此问题理解为是南北语音之别导致的,其实不全然。[y]与[u]二元音可否押韵之争议的实质,主要是历时性的语音变化,辅之以共时性的地域分别。

结合学界对中古汉语音系、《中原音韵》音系、近代吴方言音系、江淮官话音系的研究成果,以及明代曲论家对南曲用韵问题的著述,我们不难发现,[y]音在中古汉语中尚不是一个单元音。据赵荫棠、杨耐思、李新魁、麦耘等人考证,《中原音韵》编纂成书时,鱼模韵基本来自《切韵》《广韵》音系的遇摄,鱼韵尚未单音化,还是前面带有介音的复元音。

《中原音韵》的鱼模韵包含两个具体的韵母,一个是[u],一个是[iu]。……我们认为那时候这个韵母的音值还是[iu],没有发展到单元音[y]的程度。只是元音[u]之前的[i]介音由于受圆唇元音[u]的影响也略带圆唇的倾向。因此更精确的标音当是[yu]。……这个[yu]一直保留到十七世纪初年。[8]97

因此,大概在明神宗万历二三十年时,汉民族共同语之鱼韵中的[u]音已逐渐脱落殆尽,曾经的复元音[yu]也慢慢走向消亡。也就是说,大致处于这个历史阶段及其后的曲韵家往往感到收“于”音的鱼韵与收“呜”音的模韵“殊自径庭”“相去甚远”,这“是[yu]单音化为[y]的结果。……鱼模分韵是反映了音变”。[9]126—127

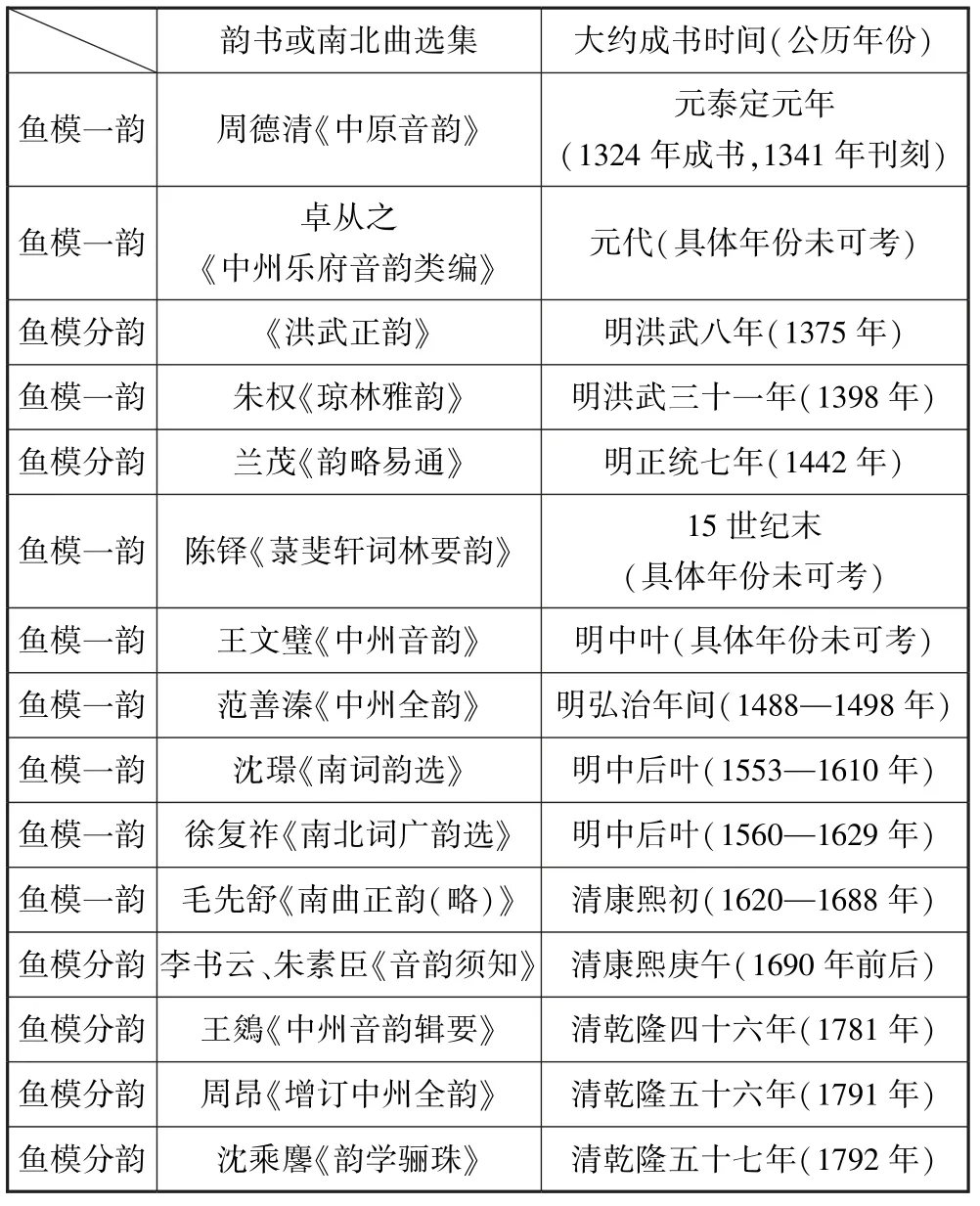

那么,鱼与模收音逐渐分化的过程,是否是一种以时间推进为线索的单向线性发展,与方音影响无关呢?这里可以简单地以时间为线,将元代至清中叶一些对曲韵有影响或有所涉及的韵书串联起来,进行一番粗略的统览,如下表所示:

韵书或南北曲选集 大约成书时间(公历年份)鱼模一韵 周德清《中原音韵》 元泰定元年(1324年成书,1341年刊刻)鱼模一韵 卓从之《中州乐府音韵类编》 元代(具体年份未可考)鱼模分韵 《洪武正韵》 明洪武八年(1375年)鱼模一韵 朱权《琼林雅韵》 明洪武三十一年(1398年)鱼模分韵 兰茂《韵略易通》 明正统七年(1442年)鱼模一韵 陈铎《菉斐轩词林要韵》 15世纪末(具体年份未可考)鱼模一韵 王文璧《中州音韵》 明中叶(具体年份未可考)鱼模一韵 范善溱《中州全韵》 明弘治年间(1488—1498年)鱼模一韵 沈璟《南词韵选》 明中后叶(1553—1610年)鱼模一韵 徐复祚《南北词广韵选》 明中后叶(1560—1629年)鱼模一韵 毛先舒《南曲正韵(略)》 清康熙初(1620—1688年)鱼模分韵 李书云、朱素臣《音韵须知》 清康熙庚午(1690年前后)鱼模分韵 王鵕《中州音韵辑要》 清乾隆四十六年(1781年)鱼模分韵 周昂《增订中州全韵》 清乾隆五十六年(1791年)鱼模分韵 沈乘麐《韵学骊珠》 清乾隆五十七年(1792年)

我们不难发现,鱼模分韵的有《洪武正韵》《韵略易通》和清代以后的几部韵书,其他韵书均未分鱼模为二韵部。而早在14世纪后半叶,《洪武正韵》就将鱼模分立两个韵部,作为一部带有政治目的官修韵书,其对鱼模二韵的分立,在其前后几部鱼模同部的曲韵书中间显得很突兀。再看《中原音韵》与《洪武正韵》的成书时间——元泰定元年(1324年)和明洪武八年(1375年),前后相差仅半个世纪,如此突变,未免夸张。

我们考察《洪武正韵》在卷首序文中所分析的编纂动机和语音基础,可知《洪武正韵》试图以朱元璋想要的“中原雅音”为基础,但囿于诸多因素编纂效果并不理想,在声母、声调系统方面趋于保守,在韵母系统方面又受到江淮、吴越一带口语音的影响,音路相对杂乱。有学者将《洪武正韵》《韵略易通》与《四声通解》《西儒耳目资》进行综合考察,认为《洪武正韵》将鱼模分立尚不足以确证韵母[y]已完全变为单音,[y]音的真正形成应更晚一些。[10]69

我们综合以上梳理可知:其一,鱼模二小韵在中古时期同属遇摄,收音相同,鱼模叶韵没有问题,只是后来鱼韵的韵基发生了音变,致使其与模韵不再叶谐;其二,明代政治中心南移,各地人员加速流动,官话语音情况复杂,《洪武正韵》突然将鱼模分立,无法排除方音影响的可能性,因此鱼模离析之原因,更应是共时性和历时性皆有之;其三,明前期虽未完全形成单元音[y],但至少可以肯定的是当时鱼韵的实际收音已和模韵不同。

这就正好解释了为何“平水韵”等主流诗韵以及李渔自撰的《笠翁诗韵》里只有鱼虞韵,没有单独的模韵,而模韵的字则分布于鱼虞二小韵之中。因为中古时期鱼、虞、模本属同摄,韵尾相同,所以后人只要是根据唐诗总结诗韵书,那鱼、虞、模都可同划一部。这同时也解释了吴梅在《顾曲麈谈》中说词韵里居鱼、苏模可通用,而曲韵里不可混的原因。这确非因文体有异然后致使用韵不同,而是因为吴梅所说的词韵主要是清人据宋人词的用韵情况总结出来的,当时的鱼韵还是[yu]或[iu]音,所以不论是鱼是模,都可叶韵;曲韵书,尤其是文人曲坛公认的南北曲通用韵书则晚出,其时[y]已是单元音了,当然与模韵分道而行。

李渔之所以提出“鱼模当分”,是因为包括他在内的数位明中叶后的曲论家发现了鱼模同划一部不叶谐的问题。但当初周德清编书时的鱼模韵,收的是[yu]和[u]二元音,在元代杂剧作家创作时尚无大问题。降至明中叶后,语音渐次演变,文人以德清之韵写北曲,虽也不免觉得不大适宜,但《中原音韵》毕竟早已成为最权威的北曲韵书,未见曲家过多讨论;但在南曲中,曲家上溯官韵之读书音,下观生活之说话音,都发现“一曲数音,听到歇脚处,觉其散漫无归;即我辈置之案头,自作文字读,亦觉字句聱牙,声韵逆耳”[7]40。后来曲韵的发展事实表明李渔提出“鱼模当分”确为明智,清乾隆年间三部南北曲韵书都将鱼模分立,此举在近代至今的理论界也取得了良好的反响。

三、李渔戏曲音律论补遗

李渔在音律方面的建树,尤其是他对不同音乐文学体裁音律之间关系的洞察力,可能比今日学界的总体评价更高。已有前辈学者将李渔在戏曲音律方面的理论主张分为曲律与曲韵两个部分,笔者此处整合前文关于这一问题的研究,对李渔的曲韵理论贡献作几点补充。

第一,李渔察觉了语音的发展变化,并将自己的判断编入戏曲理论著作和诗词韵书之中。我们综合李渔的不同著作可知,李渔对历史音变并非不了解,只是尚有局限。在此之前,已有不少文人对音变有了一些模糊的意识,李渔在其《笠翁诗韵》《笠翁词韵》中更是屡次提到古人语音与今人语音定有差别。不过,这些意识并不具体,对于文学作品中不同文字声、韵、调的发展过程和变化规律,李渔并不十分清楚。在曲论著作、诗词韵书中,他只表示自己生活的时代与上古诗三百、沈休文诗韵的语音不同,以为宋代以降的语音与他所处的时代都很接近。他没有意识到语音变化是时刻存在、不曾停歇的,连周德清时的语音都与他所处的时代有许多不同。

专注于音韵学的陈第到了万历时才在《毛诗古音考》的序中明确提出“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”的观点,且“初第作此书,除焦竑以外,无人能通其说。故刊本旋佚,此本及屈宋古音义,皆建宁徐时作购得旧刻,复为刊传”[11]365。《毛诗古音考》虽成书于明万历时,但没有立即对学界产生有规模的影响。此书不仅成书之初鲜有知音,只有当时著名学者焦竑等可与之一论;后初刻本又佚,《四库全书》收录此书,是据清雍正年间藏书家所购之本再刻的,因此我们可以推测陈第的理论体系对学界真正产生影响要比成书时间推迟许多。李渔处于明清易代之际,对语音的发展变化能有这些感悟已可谓是比较敏锐了。

第二,李渔在曲韵上注重实际语音的演唱效果,有意识地摸索古今语音、中原之音与吴兴之音间的平衡。在处理不同文体音律时,李渔有所侧重,倾向于“诗文则适当遵古,词曲则相对尚今”。李渔在《笠翁词韵》《闲情偶寄》等著作中表露的主张与方法论,和《笠翁诗韵》《笠翁对韵》等著作中的思想有明显不同。在李渔眼中,作诗属文应更遵循古人传统,而填词度曲虽也是文学创作,但因与演唱的关系更密切,所以理应遵循实际语音、顺应方音影响。这也就进而说明了李渔心中诗文词曲的文体、地位、功用皆有着明显的区别。

李渔的这些理论主张,远在王鵕、沈乘麐、周昂之前。当时没有权威的南曲韵书,但他博览前人观点,试图摸索出一套体系,即以《中原音韵》为基础,或许也参考了李书云、朱素臣的著作,对南曲用韵规范进行进一步的构建与修订。在文人曲坛推崇新昆山腔的影响下,南曲曲韵既要“谐南耳”,又要尽量与中原之音相融。当初魏良辅就是因为“愤南曲之讹陋”,不愿眼见早期昆山腔“止行于吴中”,才提倡使用中原之音唱曲,并依据曲辞字声制定唱腔。传奇作品要在文人曲坛保持地位并继续走向全国,岂能半途而废,回归乡音?因此李渔等选择在中州韵与吴音之间寻找一个平衡点。这个观念还是有一定先见性的,在此之后,戏曲用韵标准确实朝这个方向发展,乾隆年间的南北曲韵书《中州音韵辑要》《韵学骊珠》《增订中州全韵》更是步步南化,南北曲韵也趋于融合。

第三,李渔视周德清《中原音韵》为权宜,只肯定其在曲韵上的地位和贡献,并未对其有太多赞誉。在他眼中,《中原音韵》不尽人意的地方尚有不少,只是此书影响实在深远,三百年来一向广为沿用,大势如此,不妨将就使用。前文已论及《闲情偶寄》对《中原音韵》的指摘,我们不难看出他对《中原音韵》的态度与沈璟等人有不小的区别,他在《笠翁词韵》的自序《词韵例言》中也几次提出对《中原音韵》的修改意见。这其中确有一部分是李渔的误判,但也有一些观点是其对词曲用韵的真知灼见。

另外,李渔戏曲的实际创作,与他的理论主张有明显的差距。有学者考察李渔十一种戏曲之用韵,发现出韵、异部通押等现象时有发生。[12]理论多为主观上的理想状态,是愿景,是目标;实践欲与理论达成一致,谈何容易!戏曲文体特征鲜明,文人戏曲的格律更是严谨整饬,创作戏曲本就是一件苦差。《闲情偶寄》中说:

调得平仄成文,又虑阴阳反复;分得阴阳清楚,又与声韵乖张——令人搅断肺肠,烦苦欲绝。此等苛法,尽勾磨人。作者处此,但能布置得宜,安顿极妥,便是千幸万幸之事,尚能计其词品之低昂,文情之工拙乎?[7]32

词家绳墨,只在谱韵二书,合谱合韵,方可言才,不则八斗难充升合,五车不敌片纸。[7]38

我们从李渔对声韵之意义和难度的充分强调,可看出其对戏曲的声律有极高的追求。

写曲难,写南曲韵书更难。一套公允的标准的建立可能是极曲折、困难的,要耗费几代人的心血。在理论构想上,明清曲家对这些看似简单的道理岂会心中无数?写北曲则凛遵《中原音韵》,写南曲则批判地遵循之,有南北韵出入大的地方,就根据实际共同语的语音作一调整。但在实际操作上,孰为调整的对象,何为调整的标准,调整到什么程度;是遵照哪本韵书,还是遵照哪个地方音;是按共同语的读书音来,还是按说话音来……凡此琐碎之事,千头万绪,都是需要个人审音或官方定音的,没有一定的主观标准,不同时代、不同籍贯、不同立场的文人很难真正讨论出一个既符合语音发展实际又契合吴歈审美的用韵规则。因此一部优秀的南曲韵书或南北曲韵书的编纂,需要编者对文人曲唱的规范、曲韵书的沿革,乃至语音史的发展皆有较为充分的认识,同时在一些具体的细节问题上又有较强的审音能力,给这些细节问题定下一个能得到后人肯定的人为标准。如此难度,令人咨嗟。正因如此,周德清《中原音韵》和沈乘麐《韵学骊珠》的成就,才为人称颂。

① 关于《笠翁词韵》是词韵书还是曲韵书,学界似有不同的说法。如赵诚《中国古代韵书》将其划为词韵专书;麦耘在《中山大学学报》1987年第1期上发表的《〈笠翁词韵〉音系研究》认为《笠翁词韵》是李渔“为了作词,更是为昆曲创作的押韵而编的韵书”,且认为“李渔总是‘词曲’混言的”。在《闲情偶寄》中,李渔确实多处词曲混称,明清文人也素有此习惯,但就《笠翁词韵》本身而言,据其自序《词韵例言》对词韵与曲韵的辨析,李渔撰此书的意图应还是想完成一部介于诗韵和曲韵之间、“宽严有度”的词韵书。至于这个编写成果是否也可为曲所用,也许需要专门讨论。

② 题“广陵李书云辑,吴门朱素臣校”的《音韵须知》,成书年代大概在李渔晚年,《笠翁词韵》也作于晚年;李渔评点过朱素臣《秦楼月》传奇;而周维培《论〈中原音韵〉》云朱素臣作《秦楼月》据《音韵须知》检字,所以李渔受到李书云、朱素臣《音韵须知》鱼模分韵影响的可能性极大。