厘礼正俗:晚唐李涪《刊误》考

吴凌杰(浙江工贸职业技术学院区域文化研究中心 上海师范大学古籍所)

《刊误》,晚唐李涪所撰,是一部偏重于记述唐人礼制、习俗的笔记小说,保存了大量晚唐时期社会习俗习惯的资料,为历来史家所重视并将其收录于各类书目之中,但其内容较少,因此目前学界对之关注较为不够。①文章试从《刊误》作者的生平事迹、版本以及史料价值3个方面略作探讨,意在厘清此书的学术价值,尚有不足之处,敬请方家指正。

一、《刊误》作者生平事迹考

李涪具体生卒年月失考,两《唐书》均无记载,其为李唐宗室后裔,至于其出于何房,目前学界有所争议。②笔者不揣浅陋,认为《刊误》之作者李涪出于郑王房,详论如下。

首据《旧唐书·李石传》云:李石子中玉,陇西人。祖坚,父明……石弟福,字之……僖宗嘉之,就加检校司空、同平章事。[1]4483-4484又据《北梦琐言》卷六云:陇西李涪常侍,福相之子,质气古淡一作“泊”。[2]45又同书卷九云:唐李涪尚书,福相之子,以《开元礼》及第,亦一作“不”。为小文,好著述……唐监察李航,福相之子。[2]72-73再据劳格《唐尚书省郎官石柱题名考》卷十五云:李涪,新表蔡王房……又大郑王房:太子太傅福(见户中)。子涪。不详历官。[3]739

由此四条可知李石为李福兄长,而李福为李涪与李航兄弟二人的父亲,那么李涪是否出自于郑王房呢?这就必须知道李石出自何房。据《新唐书·李石传》云:“李石字中玉,襄邑恭王神符五世孙,元和中擢进士第,辟李听幕府,从历四镇。”[4]5439此段明言李石出自李神符一脉,那么李神符出自何房呢?据《旧唐书·李神通传》云:“淮安王神通,高祖从父弟也。父亮,隋海州刺史,武德初追封郑王。”[1]2340又同卷《李神符传》云:“襄邑王神符,神通弟也。幼孤,事兄以孝悌闻。”[1]2344盖李神通与李神符二人为亲兄弟之关系,其父是被封为郑王之李亮,可知李石确实出自于郑王房,从而李涪出自于郑王房明矣!

因此《刊误》作者之李涪,其家庭来历颇为清晰:其兄弟为李航,曾任监察使;其父为李福,曾任僖宗朝宰相;其伯父为李石,则历任文、武两朝之高官;其祖上出自郑王李亮一脉,正是拥有如此显赫之家室背景与才学渊源,才能使得李涪作此《刊误》一书。至于黄永年于《唐史史料学》一书中指出的《新唐书》所写蔡王房的“李涪”,盖黄氏见于劳格《唐尚书省郎官石柱题名考》与《新唐书·宰相世系表》中有所提及,笔者囿于史料之缺乏,尚不知其来历与生平,但值得措意的是,黄氏所引《唐尚书省郎官石柱题名考》一书,其记载的蔡王房“李涪”之事,其史源可能源于《新唐书·宰相世系表》,而《新唐书·宰相世系表》中所记载的蔡王房之“李涪”,极有可能是欧氏修史讹误了名字相近之人物、姓名、关系,因而将一人误作为两人,分别注入世系表内。此说仅供参考,不敢引为定论。③

但郑王一脉之李涪,确为《刊误》之作者,而他自身官职经历不见于现存史书,唯有《全唐文》卷七六四《刊误·序》小传对简要提及:“(李涪)昭宗时历官金部郎中、河南少尹、国子祭酒、詹事府丞。”[5]7945《唐故御史中臣汀州刺史孙公墓志并序》墓志中也有关于李涪官职之记载,该墓志落款云“朝散大夫前守河南县令柱国李涪书”,[6]可知李涪确实在河南任职较久,与《全唐文》小传记载相吻合。由此可一窥其官职,同时在《文苑英华》中,还保留有皇帝委任李涪为国子祭酒的诏书,文云:“敕。右武以来,国子失教……具官李涪,以尔受爵素高,去朝斯久。奉车亲重,乃以太仆命之。宗籍宿儒,时谓非称。擢居雅秩,幸得其人。以尔蕴学之优,当吾选求之要。勉来分职,昭我用才。可依前件。”[7]2032而后,李涪因唐末混战,避乱于梁州等地。即书云:“陇西李涪常侍,福相之子,质气古淡。光化中,与诸朝士避地梁川。”[2]45虽然其出身高贵,官至高位,但结局颇为凄凉。《新唐书·叛臣传》云:“始,(王)行瑜乱,宗正卿李涪盛陈其忠,必悔过。至是帝怒,放死岭南。”[4]6406

由此可知,李涪因替王行瑜开脱获罪,流放并死于岭南,而其为何替王行瑜进言辩解,由于正史缺载,现已无从得知。总之,李涪仕途起伏皆与唐末丧乱大背景密不可分,而他仕途之升降除了与其拥有雄厚家世背景外,更与才学不无关系。史书云因其博学多识拥有“周礼库”之美誉:唐李涪尚书,福相之子,以《开元礼》及第,亦一作“不”。为小文,好著述。朝廷重其博学,礼乐之事咨禀之,时人号为“周礼库”,盖籍于旧典也。[1]72-73

除了自身博学多识外,他的才学还体现在与当时文人唱和上,在他辞官归乡之时好友薛能赠诗一首以表庆贺,其诗全文名为《送李涪廵官归永乐旧居》,现收入于《文苑英华》之中。[7]1430李涪的书法造诣也颇为深厚,如前所述之墓志,便是李涪亲手书写而成。

总而言之,从李涪个人生平可知,他不仅出身皇室、位至高官,更精通礼学书法,这为他撰写《刊误》一书打下深厚基础。

二、《刊误》版本流传考

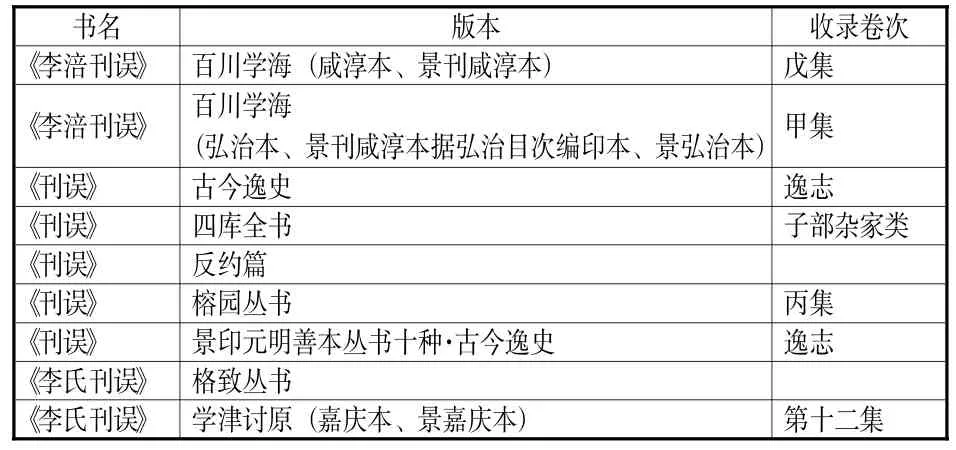

李涪于《刊误》开篇指明五十篇,而今存世为四十九篇,盖传世过程中散佚一则,现存《刊误》一书分为一卷本与两卷本,笔者将翻阅历代史书所存两者所收入书目制成下列两表。

表1 历代书目中一卷本《刊误》之版本

表2 历代书目中二卷本《刊误》之版本

由表1、2可知,最早书目中载有《刊误》之书为宋代欧氏所修《新唐书·艺文志》。而在唐五代,无论是官修《旧唐书·经籍志》,还是私人所修书目均缺载。笔者推断盖五代战乱频发,时人无法尽获全本,至宋初时,国政安和,故寻得此书。《刊误》一书,在宋以前为二卷本,到了宋及以后大体出于流传方便与内容不多等原因,后世将两卷本合为一卷本,因而一卷本与二卷本皆有流传。但需要指出的是,一卷本与二卷本仅为卷数分合之别,其内容并无删减,皆为四十九篇。

现存《刊误》有一二卷本之别,因而版本各自有差,笔者特成两表以明晰之。

表3 现存一卷本《刊误》版本

表4 现存二卷本《刊误》版本

由表3、4可知,《说郛》一书版本较为复杂,在流传过程中书名也有不同,且部分版本已亡佚,笔者经过比对部分现存版本,现将说明如下。

1.《二都不并建》篇中“……旋为巨寇焚爇庙室悉成煨烬……”。《四库全书》《百川学海》本为“尽”;而《说郛(宛委山堂)》本、《古今逸史》本为“烬”。

2.《都都统》篇中“……武将莫不望风愿受其画……”。《四库全书》本为“指画”;而《说郛(宛委山堂)》本、《百川学海》本、《古今逸史》本为“画”。

3.《上事拜厅》篇中“……余乃诘之曰曷拜……”。《四库全书》本、《古今逸史》本、《说郛(宛委山堂)》本皆为“曷再拜”;而《百川学海》本为“曷拜”。

4.《妇谒姑不宜表以绢囊》篇中:“投刺始于隽不疑……”。《百川学海》本、《古今逸史》本、《说郛(宛委山堂)》本皆为“儁”;而《四库全书》本为“隽”。

5.《乐论》篇中:“……《记》不云乎……”。《古今逸史》本、《说郛(宛委山堂)》本为“《诗》”;而《百川学海》本、《四库全书》本为“《记》”。

6.《奉陵》篇中:“……此无视父母所爱……”。《四库全书》本为“皆”;而《古今逸史》本、《百川学海》本、《说郛(宛委山堂)》本为“此”。

7.《宰相宰相合与百官抗礼》篇中:“……然与九品抗礼古今谓会昌已前……”。《说郛(宛委山堂)》本为“古之谓”;而《四库全书》本、《百川学海》本、《古今逸史》本皆为“古今谓”。

8.《切韵》篇中:“……游夏侯咏撰……”。《说郛(宛委山堂)》本为“遊”;《百川学海》本、《古今逸史》本为“游”;而《四库全书》本无此字。

9.《切韵》篇中:“……又以恐字若字俱去声……”。《百川学海》本、《说郛(宛委山堂)》本、为“若”;而《四库全书》本、《古今逸史》本为“苦”。

由上可知,虽然《刊误》一书版本繁多,但是由于其内容较少等原因,流传之中不同版本之间的差距较小,仅在文字表述以及脱字等处有所不同。因此,本文引述之文献,皆采据三秦出版社《全唐五代笔记》所收录的陶敏标注《刊误》二卷本,其文前自有序。

三、《刊误》史料价值考

在历代书目中皆将《刊误》列入子部小说家类,作为一部笔记小说集,正如李涪在自序中所言:余尝于学古问政之暇,而究风俗之不正者,或未造其理,则病之于心……而沿习舛仪,得陈愚浅,撰成五十篇,号曰《刊误》。虽欲自申专志,亦如路瑟,以掇其讥也。[8]2575

李涪作为晚唐时期的礼学大家,拥有“周礼库”之美誉,在面对晚唐时期习俗败坏之风,他撰成此书意图在于澄清风化以示后人,笔者据《刊误》内容,将所存四十九篇引出,据其内在相关性,重新排列,大体形成五类,并与唐人文集相应对,发现其独特价值。

(一)吉礼类

吉礼类有《鹅》《拜客》《拜四》《妇谒姑不宜表以绢囊》四篇,这类篇幅中多列举晚唐当时婚礼时与先前礼制发生的若干变化,进而提醒世人需重视传统婚礼之俗。此四篇从用奠之礼、来宾之礼、拜姑舅之礼以及新妇面谒婆婆时的注意事项作出了规劝与讽刺,进一步以《周礼》等文献相参照,可补现今学界对晚唐吉礼史料之阙。

(二)凶礼类

凶礼类有《吊者跪》《舅姑服》《仗周议》三篇,在此三篇中多论述晚唐丧礼中出现的违礼现象。在《吊者跪》篇,他对丧礼时吊客对主人家只行拜礼不行跪礼之事进行了批判,并从官职品阶出发,认为在传统丧礼秩序中低位官须向高位官行跪礼。在《舅姑服》篇,他指出媳为舅姑丧服三年之事进行反驳,认为按《开元礼》并参详周礼,媳为舅姑齐衰乃是正确之道,而因《开元礼》藏于官府,使得时人未能尽知,造成礼制错讹不断,进而向政府提出将礼法条文公布于天下的建议。在《杖周议》篇,他指出当时兄弟丧礼时,为兄弟服仗周礼有违礼制,并阐述了杖周礼的适用范围。从此三篇凶类可知,李涪考释了晚唐时人在丧葬礼的做法之错误性,进而以澄清当时教化。

(三)官礼类

如前所述,李涪本为李氏宗室而后屡被升迁位至高官,因而对于官吏名称之设置以及官吏内部所用之礼也颇为精深,因此在官礼类有《礼仪使》《开府仪同三司》《副大使》《都都统》《侍中仆射官号》《京尹不合避御史》《封爵》《宰相合与百官抗礼》《进献奇零》《宰相不合受节察防御团练等使櫜鞬拜礼》《上事拜厅》《压角》《祭节拜戟》等十三篇,笔者根据其内容进一步细分为官职设置类与官员礼制类。

1.官职设置。在官职设置中,李涪考释唐代某些官职的不合礼性,如,在《礼仪使》篇中便指出唐代所设立的“礼仪使”一职不合古之礼法,并指出其职原来已久,先前历代皆有官号为郎中、员外等人掌管礼仪,而唐代却专设“礼仪使”之职,以“使”来掌握国家礼仪,此行为乃是累赘之事。在《开府仪同三司》篇中认为古代以三公为阶,而唐代以开府仪同三司为阶,实足以羞。同样在《副大使》《都都统》《侍中仆射官号》三篇中指出副大使、都都统、侍中仆射官职设立的不当之处,进一步认为这些官号来历非正,理该停止。

2.官员礼制。在官员礼制中李涪则考释了当时官员内部礼制典范,如,在《京尹不合避御史》篇认为京尹作为朝廷重臣,握有保卫京城安危之责,而御史也作为高官有纠察百官得失之职,不可以私自受到拜见。两者同属重臣之列,因此,京尹于道逢御史不可为之避让。在《宰相合与百官抗礼》《宰相不合受节察防御团练等使櫜鞬拜礼》《压角》三篇中集中论述了宰相与其他官员相处时的礼仪制度。在《进献奇零》《祭节拜戟》两篇中集中论述了君臣之礼,臣子给君父上供之钱财应用整数、拜皇帝之赏赐应该叩谢皇帝本人等礼节。在《封爵》《上事拜厅》两篇中集中论述当时官员礼仪知识的弱化现象。由此十三篇可知,李涪深谙官场礼仪,能引经据典的论述官职之设立与官员礼仪之由来,同时也可以看出晚唐时期因吏治不清,加之战乱频发,致使当时官员都无法明晰自身之礼法,因此,此部分可为研究晚唐官场提供新的史料。

总而言之,无论是吉礼、凶礼还是官礼,李涪对此都深有研究,他不仅论述唐代社会对于礼制遵守情况,更追根溯源地写出了礼制对某种现象规定之沿革以及人们之所以不遵守礼制规定之缘由。由此观之,《刊误》一书在礼仪记录上确有补如今唐礼不足之特点。

(四)习俗类

李涪对于当时习俗也颇有研究,面对当时之习俗与传统习俗之别进行了探究,作成《二都不并建》《短啓短疏》《九寺皆为棘卿》《客卿》《参谋》《腊日非节》《奉陵》《起居》《春秋仲月不合击树》《出土牛》《士大夫立私庙不合奏请》《祭物先》十二篇。习俗在不同群体中表现各不相同,从国家层面而言,习俗多表现为礼俗,即统治者用礼法的形式对习俗进行严格的规定,因而此类习俗带有礼法的色彩,对于统治者而言具有一定的约束性,因此笔者称之为礼俗;从民间而言,习俗多为人们时代口耳相传之产物,主要依靠人们的自觉遵守与家族约束才得以流行,较之国家礼俗而言具有随意性与多样性。

1.国家礼俗。国家礼俗类即从整个国家角度去分析,找到唐代与前代礼俗之异。如《二都不并建》《短启短疏》《九寺皆为棘卿》《春秋仲月不合击树》《出土牛》五篇皆从国家层次出发论述唐代之与前代礼俗之别。《二都不并建》篇中指出唐代建立长安、洛阳二都不合传统习俗礼制,从“国无二主”“天无二日”的角度指出一个国家只能拥有一座都城,洛阳之修建起于高宗,出于游乐之用,而武氏后改为都城,致使二都并立,此诡吊之事应当改正。《短启短疏》篇中认为短启短疏之习起于晋宋之代,盖战乱频发之缘故,而唐代国泰民安,因而革除此制。在《九寺皆为棘卿》篇中指出大理寺自称为棘卿不合古代礼俗,古人皆言三公九卿都是棘卿。在《春秋仲月不合击树》篇中指出皇帝在扫墓时选任官员击树之习,不符合《开元礼》提出的春秋仲月遣三公扫除枯朽枝叶之礼,并发出了“其为不经,又何甚也!”[8]2577的感叹。在《出土牛》篇中指出当时州县立土牛的行为不合古之习俗。[8]2579

2.民间风俗。民间风俗类即从当时唐人自身的风俗出发,找到前人与今人在传统风俗之异。如,《客卿》《参谋》《腊日非节》《奉陵》《起居》《士大夫立私庙不合奏请》《祭物先》《火》八篇皆从当时唐人角度出发论述唐代民间与前代风俗之别。《客卿》篇中指出古代的客卿是才学宏达的儒生,而当时藩镇招纳的儒生,并不是为帝王开创霸业之人,因此民间对藩镇所招纳的儒生辄号为客卿有着明显的错误。在《参谋》篇中指出藩镇虽然选用参谋,但给与其职位低微,不合传统参谋位高权重之礼。在《腊日非节》篇中指出节日乃是五行运转而非春夏秋冬四时之产物,当时人制作物品必集中于腊月之腊日是不必要之行为。在《奉陵》篇中指出以前为帝王奉陵之人皆为性格良善之儿孙,而今奉陵内官多为罪罚之人,此制有悖孝道。在《起居》篇中指出“起居”本意为下属拜见达官显贵时等候其面见的过程,而如今却将其滥用,连常人等候面见普通官员皆称之为“起居”。在《祭物先》篇中指出古之祭祀便以祭物为先,但时间推移,情随事迁,受佛教之影响,祭祀多祭佛,而不祭物。因此他号召士子儒人,宜遵典教。在《火》篇中李涪从“钻燧改火”这一词语出发,考证了当时季春禁火来源于《论语》,而非介子推之事,只是年代弭久,时人皆误解其风俗之来源罢了。[8]2581在《士大夫立私庙不合奏请》篇中针对当时官员于家中立私庙向朝廷奏请之事提出批评,并指出官员立私庙是寄托个人哀思之情,因此并不需向朝廷奏请。原来之所以向朝廷奏请是立庙之地不在家中,而在他处。随着时间之推移,现在人皆以为只有官达某阶才可立私庙。

由上十二篇可知,晚唐时期社会风气日衰,当时人们对于传统习俗不甚明确,在生活中做出了种种不合习俗之事,而李涪却对此甚为明了,并将其一一列出,并辨析传统习俗之做法及缘由。同时在现存有关唐代风俗之史料中,有范摅《云溪友议》、段成式《酉阳杂俎》、韦绚《刘宾客嘉话录》、封演《封氏闻见录》等笔记小说,此类多论及中晚唐时期习俗轶事,而《刊误》一书则进一步丰富了唐代特别是晚唐习俗之史料。

(五)文字、历法、音韵类

李涪除了精于习俗之外,对于文字、历法、音韵也颇有造诣,《昭穆》、《洛随》、《仅甥傍缪厩荐》、《切韵》、《缮完葺墙》、《乐论》、《佳礼》、《七曜历》八篇皆是其考证文字、历法、音韵功底之体现。

1.文字考证。在文字考证中,李涪借考证文字,深究古字之流变,其体现在《昭穆》《洛随》《仅甥傍缪厩荐》《佳礼》《缮完葺墙》篇中,在《昭穆》篇李涪指出昭穆一词由来已久,只因晋朝避讳之故改为韶穆,在本朝应重新改为昭穆。在《洛随》篇指出“洛陽(阳)”一词的流变,从洛陽(阳)到随朝等字的变化,皆因隋文帝厌恶“随”字,而改“随”为“隋”,除去“走”字,本朝则应要改回“洛随”以正视听。[8]2585在《佳礼》篇中指出“佳”与“嘉”字之别,嘉礼属五礼之一,因而婚嫁之时皆为嘉礼,而当时人们多称婚姻为“佳期”是错讹的。在《缮完葺墙》篇中考释了《左传》“缮完葺墙”一词之来由,并疑此词乃是《左传》字误,致使后世礼节繁琐。在《僅甥傍繆厩薦》指出当时人们对于“僅甥傍缪厩荐”等字错误使用,盖时人不懂字体变化之源流以致错误百出。

2.历法、音韵。除文字考释外,李涪对于日历音韵也颇有研究,在《七曜历》中则体现出他对历法也有专研,在此文中他讽刺贾躭所撰《日月五星行历》差误较多,且撰写过于随意,面对他人曲解之言却妄信。在《乐论》篇指出音乐非能亡国,亡国者乃为政得失。在《切韵》篇中对陆法言所着《切韵》一书提出了批评,并用《小雅》《诗经》《国风》等书论证陆法言所着《切韵》一书对音韵撰写之偏差,虽其观点后世学者可否不一,但却留存有关唐代语言研究之史料,这为研究隋唐语言之演变提供了证据。[9]397由上八篇可知李涪对于文字、历法、音韵皆有造诣,故可补现存唐代史料中关于文字、历法、音韵之阙。

(六)个人观点类

《刊误》作为一部笔记小说,李涪除了论证礼法、文字、音韵等方面之流变外,也记录了他个人读书之观点,以及对生活之体会。在《厩焚》《释怪》《论医》《曾参不列四科》《祈雨》《发救兵》《非验》《座主当门生拜礼》八篇分别论述了他读书之体会与生活之感悟。

李涪在读书时针对时人所误皆做出了详细解释,如在《厩焚》中指出当时一些人以为孔子在厩焚时,问马安全否后又问人安全否是不值得记述。[8]2587在《释怪》篇中指出李商隐认为老子师于竺干为无稽之谈。[8]2584在《曾参不列四科》篇中指出曾子之所以明言被列入孔门四科,并非孔子不重孝道,只是无法尽举科目而已。[8]2579

李涪对生活的感悟也见于此书,如在《论医》篇中认为医生年轻好财且记忆好,让医术较高明,而老后志怠心慢,记忆衰退,使得医术不行。在《祈雨》篇中认为祈雨不应该遵照吉日之法。在《发救兵》篇中指出战争瞬息万变,将领选择吉日发救兵就来不及了。在《非验》篇中指出城阳公主与驸马一起死并不是卜验的结果。而对当时社会中科场上门生座主礼也提出自己的看法,其《座主当门生拜礼》篇中认为科举之门生,受官来自于朝廷而非座主,而当时门生拜座主之风盛行,相互攀亲戚现象较多,此类现象无疑会败坏官场之威严。由上八篇可以看出李涪对于读书与社会之感悟也尽载于书中,这为研究晚唐的人物研究提供了珍贵之史料。

综上所述,现存李涪著《刊误》虽四十九篇,但却为唐史研究保留下来大量珍贵史料,这些材料包含了当时的礼制、习俗以及文字、历法、音韵。通过对这些材料的分析可更为明晰地看到晚唐社会风气之变化,以及此种变化在社会各个方面的反映。

四、结语

归纳全文,李涪为李唐皇室之宗亲,出自郑王一脉,其伯父为李石,宪宗年官居宰相,其父亲为李福,僖宗年官至宰相,兄弟李航,官至监察使,从中可以看出李涪的家势颇为显赫,这种显赫的家势让他的仕途升迁颇为顺利,历任金部郎中、河南少尹、国子祭酒、詹事府丞。显赫的家境使他自幼便接受到优良教育,因而李涪精于礼制,并拥有“周礼库”之美誉。博学多识的他,与当时文人多有诗歌交往。晚唐乱起,李涪流离辗转多地居住,他日益感受到风气沉沦之弊,深感其矫正匡失、厘礼正俗之责,遂着成《刊误》一书以敦化之。《刊误》原为二卷本,由于内容较少之缘故,流传至宋时合为一卷,以后二者皆有流传。虽然在流传时,书名屡易、版本繁多,但经笔者考订,各版本仅在文字等方面有着细微之别,而内容大体无差。原书本为五十篇,流传过程中逸去一篇,现存为四十九篇,为后世史家著录于子部小说家类,见于各类书目之中。其书在偏重于记述唐代礼制、习俗的同时,也为后世提供了大量有关唐代社会文化之材料,故颇受历代史家重视,流播久远。笔者认为:作为一部唐人笔记小说集,《刊误》具有史源近真、补史之阙、反映现实等特点,但目前学界对此书重视尚为薄弱,现著成此文且备一说。

[注释]

① 据笔者所见,目前学界专题性对《刊误》研究的期刊论文则尚未发现,而涉及《刊误》的学位论文有毕彩霞:《〈新唐书·艺文志〉著录小说集解》(华中师范大学2006年硕士论文);李俨峰:《宛委山堂本〈说郛〉所存若干稀见唐人笔记之考释》(上海师范大学2019年硕士论文)。

② 学界对李涪出于郑王房或蔡王房有争议,陈寅恪、黄永年皆提出不同看法,具体参见:陈寅恪.金明馆丛稿初编[M].北京:三联书店,2015:407;黄永年.唐史史料学[M].北京:中华书局,2015:166。③ 有关欧阳修在礼书中的错讹事例,可参见吴凌杰:《唐代帝王丧葬礼制研究》(上海师范大学2020年硕士论文第五章第三节),并见:吴凌杰,洪家琪.国恤:唐代帝王丧葬礼制研究的回顾与反思[J].天中学刊.2019(6):133-138.