南阳城区去开口化语音变异研究

闫 克

(河南理工大学文法学院,河南焦作 454000)

在以推广普通话为核心的国家语言规划的引导下,普通话在南阳城区得以逐渐普及,普通话和南阳方言并存共用的双言格局由此而生。通过初步观察我们看到,近六十年来的普方接触,对南阳城区社会的语言使用和南阳城区方言的结构系统都产生了深刻影响,南阳城区方言在语音、词汇甚至语法层面都出现了或大或小的变异,这即是普方接触所引发的语言结构的量变。其中,以合口呼介音[u]的添加为表征的“去开口化”语音变异表现得最为显著,值得深入探究。参照田贵森等所归纳的语言变异研究的理论追求,下文将从以下三个方面展开分析:一是描写南阳城区方言异质有序的语音系统;二是探索“去开口化”语音变异与社会变量的共变关系及规律;三是解析这一语音变异所蕴含的社会功能[1]。

一 南阳城区方言的开口化音变

通过对比我们发现,部分普通话中读合口呼[uei]的字在南阳方言中要读为开口呼[ei],如:推t ′ei24 ∣ 碎 sei31 ∣ 脆 ts ′ei31 ∣ 嘴 tsei55 ∣ 睡ʂei31。这一差异涉及韵母演变过程中合口呼介音[u]的丢失问题。侯精一曾指出,在西南官话的某些方言点中,蟹止山臻合口端系声母字有不同程度的[u]介音丢失问题,其显著程度排序大致为:臻>止蟹>山[2]。根据这一排序,张光宇选取了[uən]、[uei]、[uan]、[uaŋ]四个代表韵母,通过观察多地方言的现实情况,得出了合口呼韵母开口化的四种类型:(1)信阳型——[uən][uei][uan][uaŋ]全部开口化;(2)武汉型——[uən]、[uei]、[uan]开口化,[uaŋ]不变;(3)镇远型——[uən]、[uei]开口化,[uan][uaŋ]不变;(4)成都型——[uən]开口化,[uei][uan][uaŋ]不变。在此基础上,张文指出,就西南官话来说,[uən][uei][uan][uaŋ]的开口化过程是从[uən]开始,然后按照[uei]>[uan]>[uaŋ]的先后次序推移[3]。孟万春根据商洛下湖话柞水方言通摄合口字普遍开口化的特殊情况,补充了第五种类型:(5)柞水型——[uən]、[uei]、[uan]、[uŋ]开口化;[uaŋ]不变[4]。

结合南阳方言的音系描写来看,南阳城区话中归属这一现象的例字集中在止蟹两摄合口一三等中;山臻通合口(帮组除外)不存在开口化。现将主要例字归类如下:

蟹摄合口一等:对端碓端堆端推透退透腿透蜕透兑定队定内泥累来雷来儡来最精催清崔清罪从碎心

蟹摄合口三等:脆清岁心

止摄合口三等:累(积累)来累(连累)来垒来类来泪来嘴精醉精翠清髓心粹心虽心绥心遂邪隧邪穗邪随邪水书睡禅谁禅

从中我们可以看出,南阳城区方言的开口化音变集中在[uei]上,其类型特征可以概括为:[uei]开口化,[uən]、[uan]、[uŋ]、[uaŋ]不变。这一类型的确立,一定程度上拓展了汉语方言开口化音变的研究范围,更为重要的是,对“[uən]>[uei]>[uan]>[uaŋ]”这一演化次序的普遍性提出了质疑。当然,我们不能否定“[uən]>[uei]>[uan]>[uaŋ]”在西南官话中的适用性,但南阳方言中“[uei]>[uən]>[uan]>[uaŋ]”的推移次序说明,[uən]和[uei]都有可能成为开口化音变的始发项。但是,不管始发项是哪一个,其推移次序仍存在着一个基本共性,可以表示为:{[uei]/[uən]}>{[uan]/[uaŋ]}。据此我们可以发现,在合口韵母开口化的优先次序方面,“主要元音舌位偏高,合口介音越容易消失”[5]的论断具有一定的强制性,而“韵尾部位越前,合口介音越容易消失”[6]的判定则具有一定的选择性。商洛下湖话柞水方言中,通摄合口韵母[uŋ]的开口化辐射范围大于山摄合口韵母 [uən]([uŋ]的开口化涉及见系声母),尽管[ŋ]的发音部位比[n]靠后。这一事实再次证实了韵尾发音部位的前后与韵头丢失倾向性高低的弱关联性。

在明晰了南阳城区方言开口化音变在韵母上的表征类型后,我们需要探讨它在声母方面的辐射范围。张光宇指出,“汉语方言合口介音的消失循唇、舌、齿、牙、喉的顺序次第展开”。并以齐微韵([uei])在各地方言的分化情况为参照,梳理出声母视角中的开口化类型:(1)长治型—仅唇音声母之后介音[u]丢失;(2)忻州型—唇音声母与泥母之后介音[u]丢失;(3)北京型—唇音声母、泥母、来母之后介音[u]丢失;(4)临清型—唇音声母及泥来端透定母之后介音[u]丢失;(5)武汉型—唇音声母及端组泥组精组声母之后介音[u]丢失[7]。其中,武汉型所涵盖的河南次方言区,囊括南阳城区方言。不过,反观上文所举的39 个例字我们发现,南阳城区方言中齐微韵开口化在声母方面的辐射范围超出了对武汉型的界定,涉及知系章组的审母和禅母。详情列举如下:

端组——对端碓端堆端推透退透腿透蜕透兑定队定

泥组——内泥累来雷来儡来累(积累)来累(连累)来垒来类来泪来

精组——最精嘴精醉精翠清催清崔清脆清罪从碎心岁心髓心粹心虽心绥心遂邪隧邪穗邪随邪

章组——水书睡禅谁禅

普通话归属于北京型,其开口化的声母范围较窄。从这39 个例字的普通话读音看,正是“内累雷儡累(积累)累(连累)垒类泪”9 个泥母、来母字丢失介音而开口化,其余的30 个端组、精组、章组字则成了南阳城区方言与普通话在开口化方面的差异所在。

二 南阳城区方言去开口化变异调查

在预调查中我们发现,南阳城区方言中已完成开口化音变的30 个例字,在不少城区居民的言语中又不时地带上了合口介音[u](韵母由[ei]变为[uei]),呈现出“去开口化”的变化趋势。这种变化因人而异、因词而异,尚处于活跃的“共存”状态,其显著表现是城区话中变读字词与未变读字词并存、城区社会中变读人群与未变读人群并存[8]。基于这种变与不变的连续状态,我们称之为“去开口化变异”。根据徐大明等所介绍的变项规则的表述方式,这一语音变项可以描写为“[ei]→([uei])”,这是一种概率性模型,涵义是:[ei]在一定言语条件下可能改写为新变式[uei];其改写条件正是语言变项及其制约变量之间的互动关系之所在[9]。

在现有的语音演变理论中,能够对音变过程实现动态呈现的,除了社会语言学的变异理论之外,还有词汇扩散理论。王士元介绍,新语法学派曾面临两个理论难题,一是“把语言从它的社会环境中孤立出来”,二是“假设语音的逐步变化没有例外”。变异社会语言学解决了第一个难题,它以丰富的语言的经验性研究成果有效地展示出“整齐的不纯性不仅存在于每种语言之中,而且可以用描写变异的技术加以精致的处理”,而词汇扩散理论恰是应第二个难题而生[10]。该理论旗帜鲜明地主张“语音突变、词汇渐变”[11]。认为体现语音演变过程的中间形式在词汇扩散中比比皆是,这些词项的读音差异所构成的共时变异是实现语音演变的基本途径之一[12]。由于语音依词汇和使用者两种载体而存在,所以“对于一个音变过程的描写实际上是对音变中的词和人这两个要素的连续描写”[13]。其中,词语数量的积累是音变过程在语言体系内的反映,而使用者数量的积累则是音变过程在社会层面的反映。这就启示我们,音变的扩散过程有两个层次——词汇扩散和社会扩散,探索音变过程的规律性理当从结构和社会两个维度展开,语言变异理论和词汇扩散理论的结合就显得极为必要。

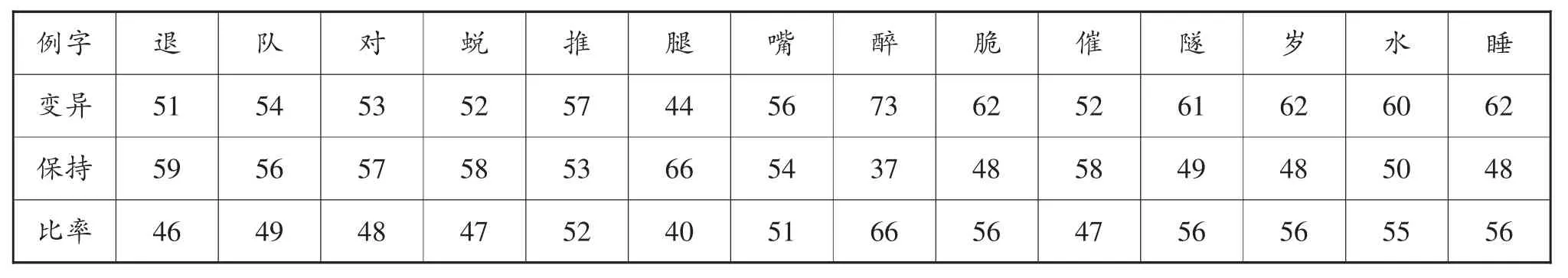

基于上述理论考虑,为了探究“去开口化”语音变项的变异过程及内在规律,我们选取以下14 个例字作为词汇扩散研究的观测对象:退、队、对、蜕、推、腿、嘴、醉、脆、催、隧、岁、水、睡。在制约音变词汇扩散过程的结构性因素中,我们拟考察的相关变量包括字词方面的字频、词频、使用度、构词能力、语素项等,语音方面的声类属性、韵类属性、介音属性及调类属性等。详情如表1 所示:

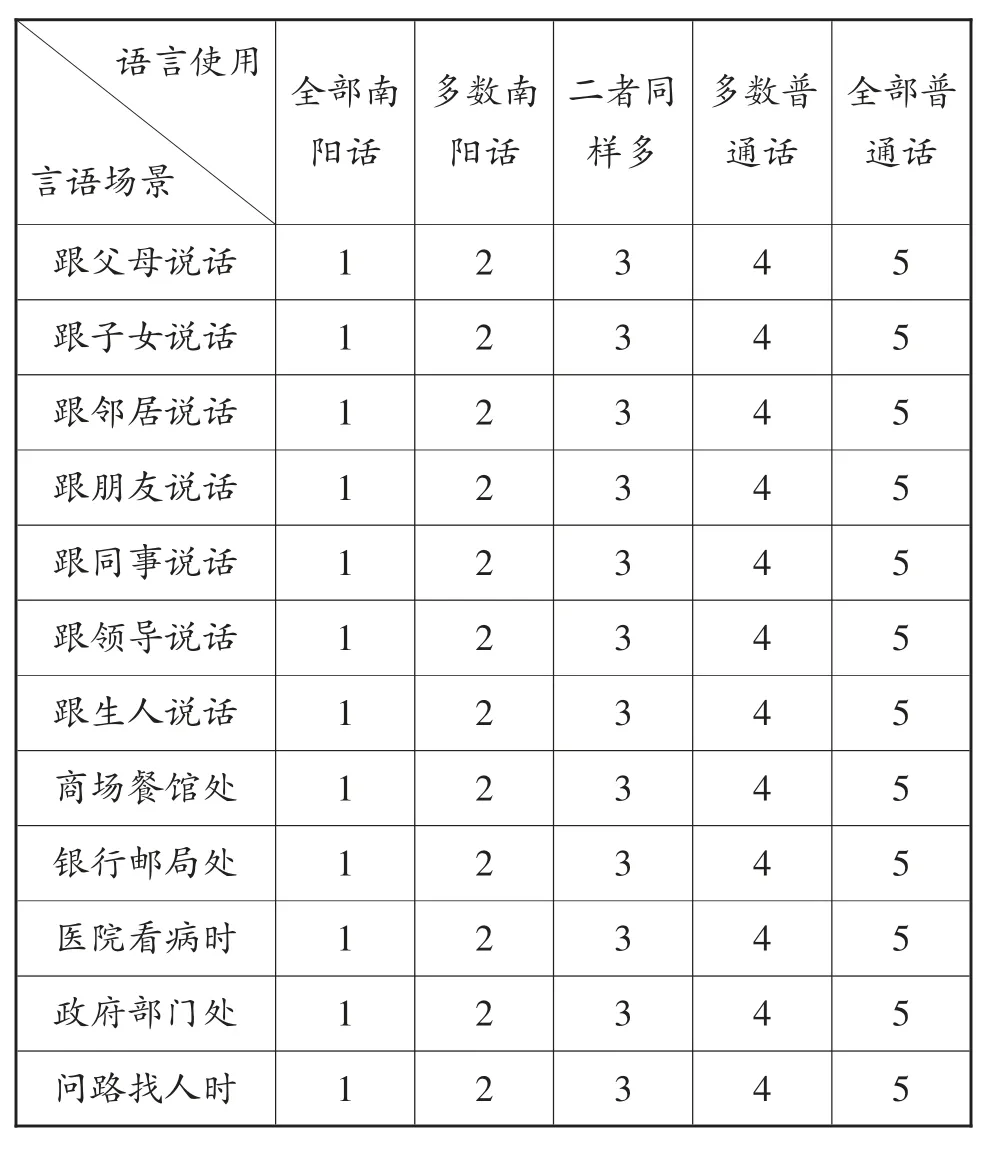

根据拟选例字我们制成调查词表,在南阳城区进行了一次目的抽样式问卷调查,总计完成问卷125 份,有效问卷110 份。问卷内容除词表外,还包括被试的性别、年龄、文化程度、职业以及普通话使用情况等,这些社会背景信息是制约语音变项社会扩散过程的重要社会变项,有助于我们“揭示出语言的心理属性及其社会建构”[14]。其中,普通话使用为综合变量,由12 个言语场景构成,每一场景据普通话使用量的多寡依次赋值,所有场景的得分总和即为被试的普通话使用评定指数,详情如表2 所示:

为了统计被试词表录音中新变式[uei]的出现概率,进而展现语音变项的扩散水平,我们在对问卷作答信息进行量化处理的基础上,借鉴潘悟云所提出的“音变率”的概念,设定“结构变异率”和“社会变异率”两个统计指标,借以衡量不同维度上的变异实现水平[15]。“结构变异率”排除被试的社会性差异,集中反映词汇特征和语音特征不同的各个例字间的变异水平差异,它可以体现语音变项在结构维度的变异水平,其计算公式是:每一例字读音中使用新变式的被试个数/被试总数×100。“社会变异率”排除各例字的结构性差异,集中反映被试在所有测试词项上变异水平的个体表现,以及与性别、年龄等相关社会变量的制约关系,它可以体现语音变项在社会维度的变异水平,其计算公式是:每一被试读音中新变式的出现次数/词表例字总数×100。下文的统计分析便围绕着这两个评测指标来展开,统计工具为SPSS 22.0。经测算,词表中所有例字项目的克伦巴赫信度系数α 为0.954,语言使用所有场景项目的信度系数α 为0.904,表明问卷具有较高可靠性,适合做进一步的统计分析。

表1 ei/uei 变项例字结构特征一览表

表2 语言使用变量构成因素一览表

三 结构变异率统计与分析

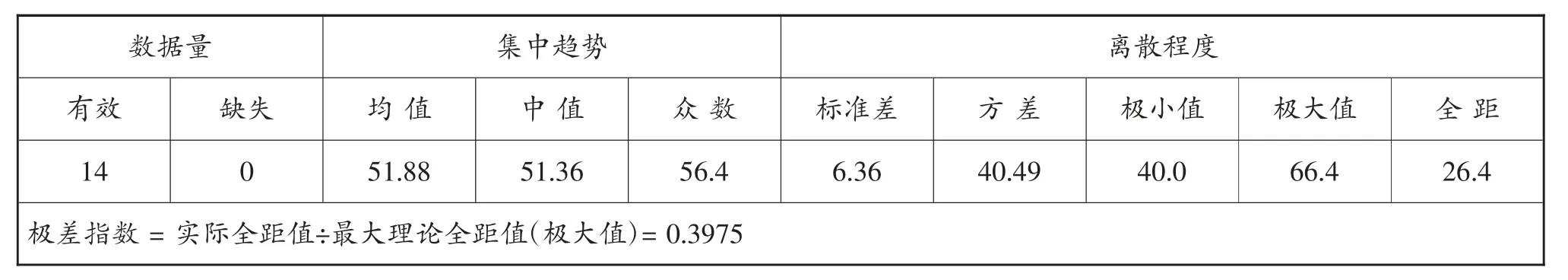

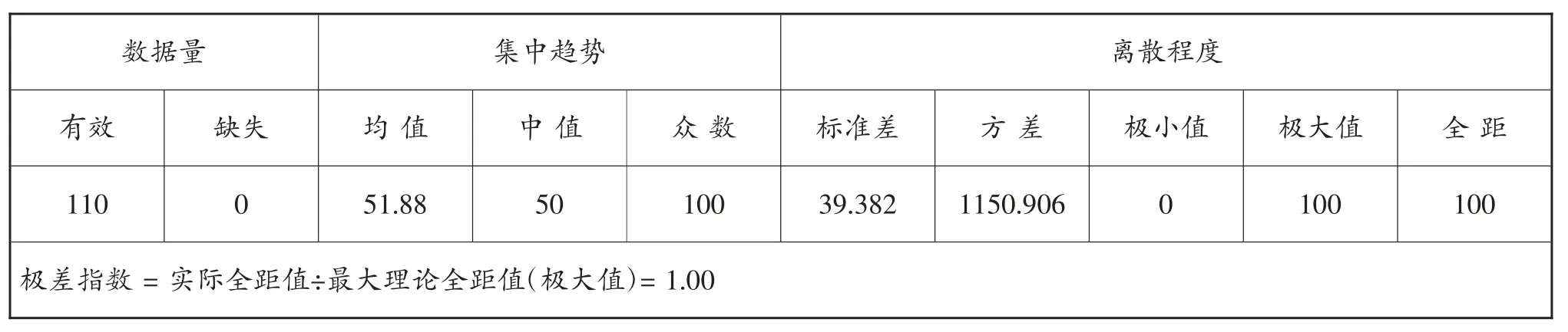

以例字为基准,根据对词表调查录音的数据化处理,我们可以得到关于“[ei]→([uei])”变项的结构变异率,具体如表3 所示。而各例字结构变异率的描述性统计详见表4。

由表4“集中趋势”可以看出,该变项结构变异率的均值为51.88、中值为 51.36、众数为 56.4,三者比较接近。这说明从整体上看,承载音变的词汇扩散有了一定量的积累,达到了“中度显著”的变异水平。在“离散程度”中,极差指数为0.3975,处于“中低差”范围之内,表明该组数据的离散程度较低,均值51.88 对整组数据的代表性较高。不过比较来看,14 个例字的结构变异率仍存在一定差异,语音变异在所辖字词中的词汇扩散过程具有一定不平衡性。由于结构维度变异水平的差异跟例字的结构因素密切相关,这需要我们从例字的词汇特征和语音特征的角度来进行尝试性分析,以期发现语音变异词汇扩散的有序性。

表3 ei/uei 变项结构变异率一览表

表4 ei/uei 变项结构变异率描述统计表

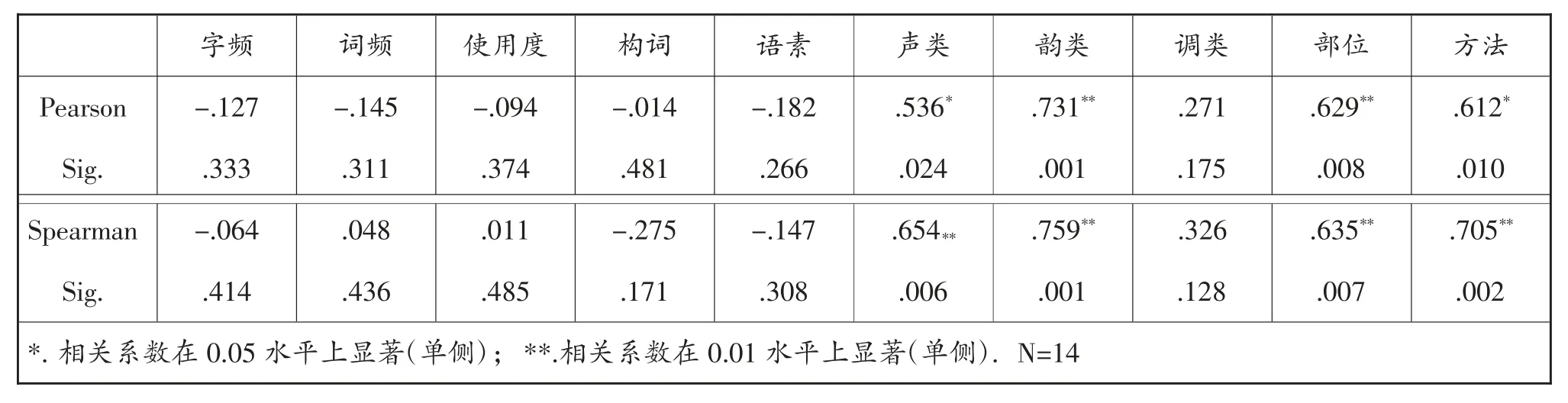

表5 的相关性统计显示,在诸项跟例字结构变异率相关的结构性因素中,只有语音方面的声类、韵类、声母发音部位、声母发音方法四个变量跟社会变异率具有线性相关关系。Pearson 系数显示,韵类、声母发音部位两变量在高度统计学意义上与之中度正相关,声类、声母发音方法两变量在一般统计学意义上与之中度正相关。根据这一结果,再结合表1 中各定类变量的赋值设计,我们可以归纳出南阳城区方言去开口化语音变异词汇扩散过程的有序性,即:从例字的韵类归属来看,变异实现水平在“止合三>蟹合三>蟹>合一”序列中递减;从例字的声母发音部位来看,变异实现水平循“舌尖前>舌尖后>舌尖中”的路径逐步扩散。根据陈保亚所描绘的变异过程的一般路径(旧结构→无序变异→有序变异→无序变异→新结构)[16],结合“中度显著”的变异水平和音变词汇扩散有序性相对显著的特征来看,我们认定该变异处于词汇扩散中期。

表5 ei/uei 变项结构变异率相关性统计表

音变词汇扩散在声母发音部位上体现出的有序性,跟南阳城区话[uei]韵母开口化的声母次序密切相关,即“汉语方言合口介音的消失循唇、舌、齿、牙、喉的顺序次第展开”[17]。所不同的是,去开口化与开口化演化方向相反,因而从理论上讲,对去开口化音变而言,体现在字音声母方面的演化次序当是“喉>牙>齿>舌>唇”。由于南阳城区方言的去开口化变异只涉及舌头(端组-舌尖中)、齿头(精组-舌尖前)、正齿(庄章组-舌尖后)三类,所以我们的分析也只限于这一范围。

齿音中齿头与正齿演化次序的区分(即平舌与卷舌),在不同方言中有不同表现。南阳城区话中知章组与精组分立,在开口化音变中精组变化范围涉及塞擦音、擦音两大类,其音变显著性远远高于知章组,以此来看其开口化次序当是“舌尖中>舌尖前>舌尖后”。那么,这一次序在反向的去开口化音变中是否适用呢?在表1 声母发音部位变量赋值和表5 的相关性统计分析中我们发现,在南阳城区话的去开口化变异中,“舌尖前>舌尖后>舌尖中”序列与结构变异率相关度的显著性要略高于“舌尖后>舌尖前>舌尖中”。这即表明,平翘舌的区分在开口化与去开口化两种语音演变中,有着不同的先后次序,二者的差异在南阳城区方言的相关音变中,并未表现出相同的强制性。这跟南阳城区方言特殊的开口化类型有关——知章组仅有舌尖后清擦音参与音变,音变范围较小,因而在相反的去开口化变异中影响力有限。

排除平翘舌两类齿音的差别后我们看到,有一基本次序被两类音变严格地遵循着:在开口化音变中,“[ts]组合口介音消失蕴含[t]组合口介音的消失”[18];在反向的去开口化音变中,[t]组合口介音的添加蕴含[ts]组合口介音的添加。这种状况跟两类声母与合口介音拼合自然度的差异紧密相关——拼合自然度低,则合口介音易于丢失、难于添加,因而开口化速度快、去开口化速度慢;拼合自然度高,则合口介音难于丢失、易于添加,因而开口化速度慢、去开口化速度快。而这两组声母与合口介音的拼合自然度,跟发音时的生理特征有着直接关联。介音[u]为后、高、圆唇元音,发音时舌尖后移、舌体后部微微隆起,在这种发音要求下,其前声母有无隆舌特征及隆起程度是否显著,便是制约声韵拼合自然度的关键因素。唇音声母发音时舌体处于完全平放状态,与合口介音状态距离最远,因而在各汉语方言中均完成了开口化过程,且极少出现去开口化;舌根音声母舌体隆起程度最高,与合口介音状态距离较近,因而介音丢失难度最大,故而极少出现开口化。[t]组与[ts]组虽都为舌尖音,但成阻部位之后的舌体状态却存在一定差异:[t]的舌体是下垂走平,[s]的舌体是微扬走平,表现之一便是后者发音时喉部肌肉处于明显紧张状态。因而对比来看,含有摩擦成分的[ts]组声母比[t]组更接近舌根音声母的发音状态,这就决定[ts]组声母与合口介音的拼合具有比[t]组更高的自然度,进而确立了两组声母在开口化、去开口化音变中对合口介音不同的失得表现。

四 社会变异率统计与分析

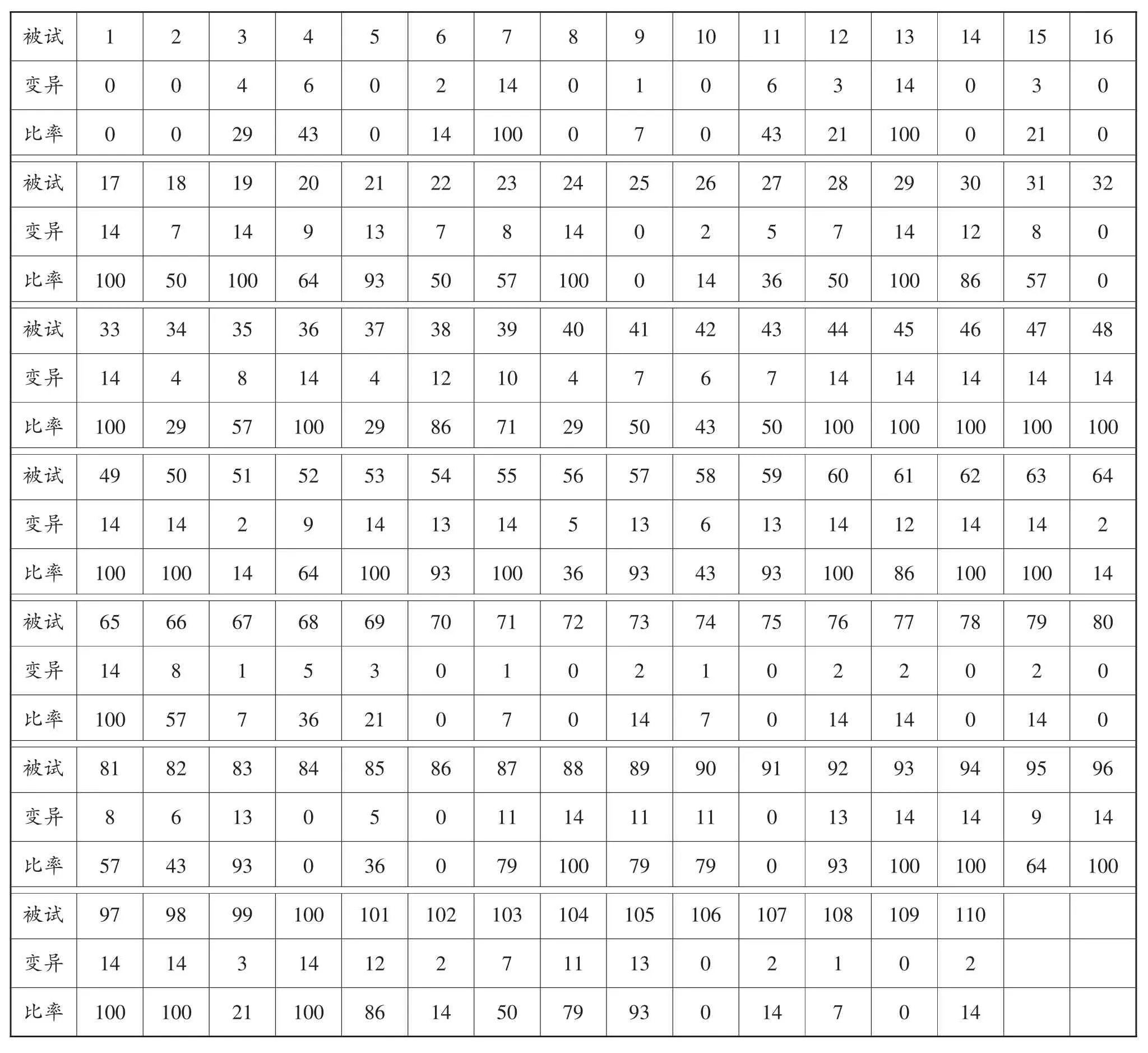

以被试为基准,根据对词表调查录音的数据化处理,我们可以得到关于“[ei]→([uei])”变项的社会变异率,具体如表6 所示。其中,各被试社会变异率的描述性统计结果详见表7。

由表7“集中趋势”栏可以看出,该变项社会变异率的均值为51.88、中值为50、众数为100,三者有较大差异;再结合极差指数1.00 处于范围上限的表现来看,该组数据的离散程度较高,均值51.88 对整组数据的代表性较低,这意味着调查样本中110 个被试的社会变异率存在显著差异,音变的社会扩散具有明显的不平衡性。由于社会维度变异水平的差异跟被试的社会因素密切相关,我们需要从被试的社会背景,即语音变项的相关社会变量角度,来尝试分析音变社会扩散的有序性。

表6 ei/uei 变项社会变异率一览表

表7 ei/uei 变项社会变异率描述统计表

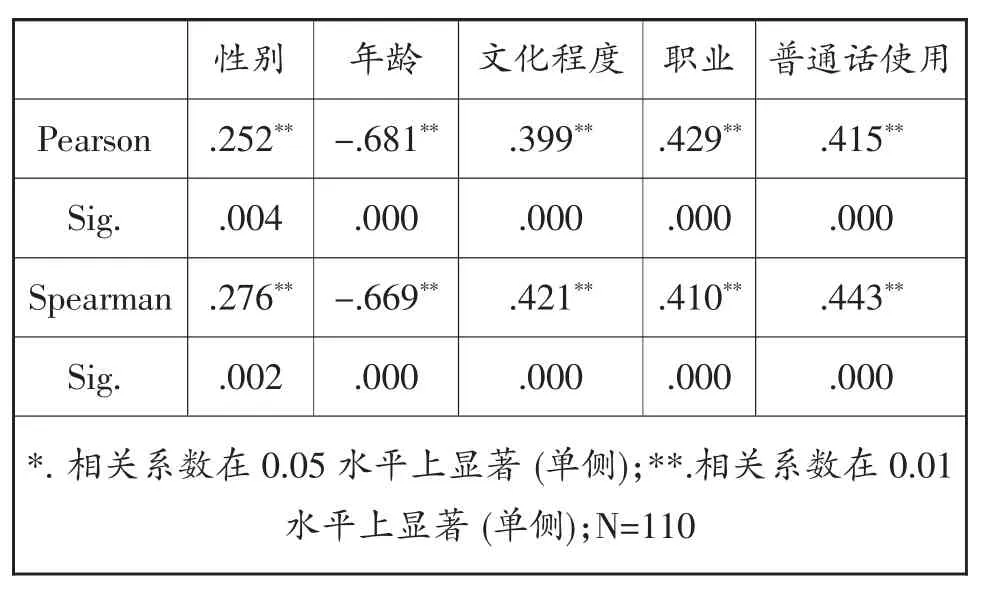

表8 ei/uei 变项社会变异率相关统计表

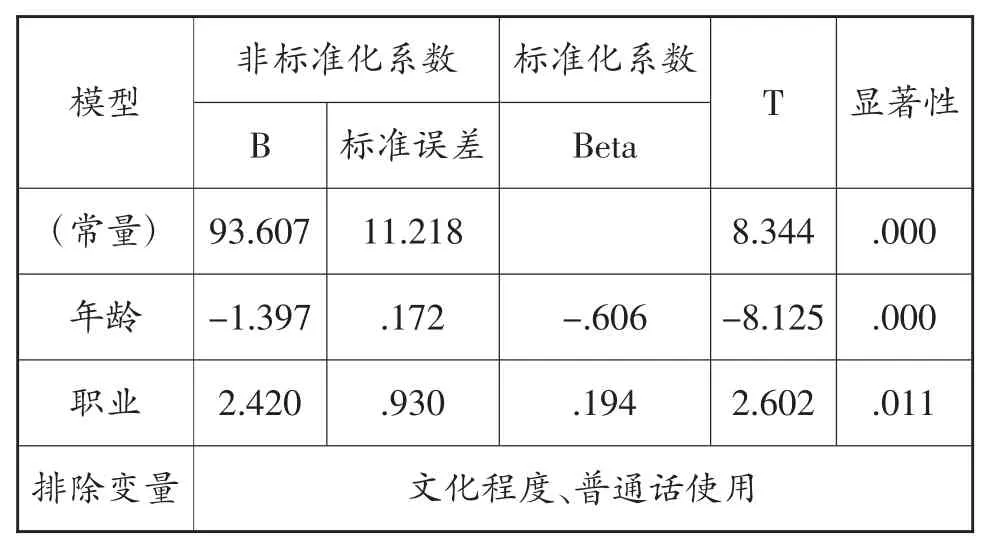

表8 的相关性统计显示,五个变量都在高度统计学意义上跟社会变异率线性相关。Pearson 系数显示,年龄与之中度负相关,文化程度、职业、普通话使用等与之低度正相关,性别与之弱度正相关。具体而言这些相关性可以理解为,年龄越小、文化程度越高、职业层次越高、普通话使用越多,则被试选用新变式的概率就越大,语音变异在社会扩散中的实现水平就更显著;而音变的性别差异则比较有限。结合表9 的回归统计来看,年龄、职业两变量是该变项社会变异率的有效预测变量;回归系数显示年龄对变异实现水平的影响力最为突出。根据这一结果,我们可以归纳出南阳城区去开口变异社会扩散中的有序性:就年龄来说,变异实现水平依年龄的增大而降低,个体越年轻越倾向于选用新变式;从职业角度看,变异实现程度大致上循着“体力劳动者<技术工人<工商个体<出租司机<服务业者<普通职员<公务员<文化卫生<管理人员<教师<学生”的序列递增,文教卫生等窗口性行业倾向于选用新变式。

表9 ei/uei 变项个体变异率回归统计表

徐大明等指出,“进行中的变化一般都有一种不均匀的社会分布”,且“这些不均匀的社会分布还应该形成一个统一的总趋势”[19]。根据这一认识,结合去开口化变异在年龄和职业等社会层面的显著有序性来看,这一变异可以认定为“进行中”的变化。而依照丁崇明所描绘的变异过程模式来说,只有当变异“进入第三步‘群体有意识/无意识变异’时,变异群体化了,变异成分与社会等因素有明确联系”[20]时,方能呈现出有序状态。因而我们可以认为,这一进行中的语音变化已经进入比较显著的社会扩散阶段,具有比较广泛的社会基础了。

“语音简化是汉语语音发展的总趋势”[21],以介音丢失为表征的开口化音变符合这一语音演化主线,因而见于多地方言,属于“自源型音变”;与之相比,南阳城区的去开口化音变倒是一种有违常规的特殊现象,它是外力作用对开口化音变的反拉,属于“他源型音变”[22]。它之所以会发生,直接原因是普通话的接触性影响。据江燕介绍,在语言接触条件下语音影响产生的结构基础是两种音系结构之间的不对称,而语音影响的作用范围通常是在结构差异和标记差异两个区域。其中,所谓标记差异是指同一范畴内的不同形式间存在某种不对称现象,通常表现为语音形式在结构特征繁简、分布范围广狭、使用频率高低等方面存在某种区分[23]。依此来看,开口化音变使得南阳城区话中韵母[ei]部分地对应于普通话的[uei],后者含有韵头[u],韵母结构上繁于前者,因而[uei]呈现出一定的标记性,自然容易促发接触性他源型音变的产生。而去开口化音变之所以会以此种速度和社会有序性来扩散,则需要结合南阳城区普方接触的发展过程来加以分析,正如陈松岑所言:“要知道哪些社会因素是语言变化的原因或动力,不仅要找到进行中的变化,而且要把调查材料和该语言社团的具体历史结合起来进行分析”[24]。

当代中国语言生活中最典型的事件是以推广普通话为中心的国家语言规划。其中,“地位规划”凭借颁布《国务院关于推广普通话的指示》《中华人民共和国国家通用语言文字法》等文件法规,确立了普通话的“国家标准语”“公务用语”“公共服务语”等显赫语言地位,这便促使一些行业和部门成为普通话使用的窗口。这些行业的从业者虽然人数不多,但都具有较高的权势能量和社会威望,加之持续时间已有半个世纪,这就使得普方语言接触呈现出“无界”性,其影响足以深入方言音系结构之内,特别是标记性差异区域,反映出方言向普通话靠拢的趋势,语音变项扩散水平跟职业变量的显著相关性便因此而生。此外,“习得规划”通过限定教学语言,要求“学校及其他教育机构以普通话和规范汉字为基本的教育教学用语用字”(《中华人民共和国国家通用语言文字法》第二章第十条),在长期的受教育过程中,普通话对个体的习得性语言影响无疑会越来越强,而高学历者多为年轻群体,所从事的又多是那些语言窗口行业,因而这便以文化程度为桥梁搭建起了去开口化变异跟年龄的显著相关性[25]。

对比来看,去开口化变异跟年龄、职业两变量的显著相关性具有不同的社会标记价值。基于“不同辈分的人之间的语言差别(显象时间的语言变异)可以反映语言的真实历时发展(真实时间的语言变化)”的认识,变异社会语言学主张进行显象时间的研究,“同时观察不同年龄组的表现以了解现在的语言变化过程”[26]。这就使得年龄这一社会变量成为界定共时变异是否是进行中的变化的基本“标示”,而且这种标示作用是变异过程扩散到一定阶段而呈现出的“自然”结果。谓之“自然”是因为,年龄差异属于人类社会的自然状态,它所反映的代际差异几乎存在于衣食住行等社会行为的各个方面,人们的语言规范和言语行为规范亦不例外,所以它不会对音变的社会扩散过程产生明显的反作用。与之不同的是,职业作为社会阶层的指示器对语言变异影响极大,职业分化一方面是音变社会扩散达到一定程度的结果,另一方面却也能对音变的后续发展产生明显的反作用,即“社会阶层差异是语言形式在人群中扩散的推动力”[27]。原因在于职业、阶层等社会标识并非人类社会的自然属性,它们具有明显的流动性,其主导趋势是向社会上层攀升,而语言使用方面的变化也是实现社会提升的重要途径。南阳城区的去开口化变异以向普通话靠拢为旨归,由主导社会阶层带动,新变式的使用蕴含着较大社会标记价值。一旦人们认识到这一语言“标记项”所蕴含的社会身份和语体特征上的标记功能,就会促动该语音变异产生更高水平的社会扩散[28]。不过,表9 的标准化回归系数(0.606>0.194)显示,职业变量对变异实现水平的预测性远低于年龄变量,这表明南阳城区的去开口化变异尚未达到较高水平的自觉扩散阶段,音变的未来走势仍有较大不确定性。

五 结语

南阳城区方言的去开口化变异是普通话和方言在高层次接触中所产生的代表性语言影响,它反映了南阳城区的开口化音变结果,改变了方音的自然演化进程,既展示了普通话的显著社会声望,也体现出普通话和方言接触性影响的“无界”特征。而变异实现水平在结构层面和社会层面的扩散规律性,则体现了接触性影响作用过程的“有阶”特征:音韵拼合自然度的高低是结构内的阶梯,突出表现是变异实现过程循“舌尖前>舌尖后>舌尖中”的路径扩散;社会属性位次的高低是结构外的阶梯,突出表现是变异实现水平随年龄增大而降低。虽然音变扩散过程的有序性生动地展示了去开口化变异的强劲变异发展态势,但现阶段以职业为表征的阶层分化还不够突出,语音变项的社会标记功能依然有限,变异能否最终完成,仍有待于持续观察。