基于语料库的元散曲两英译本的译者风格研究

杜若凡

(安徽财经大学 文学院,安徽 蚌埠 233030)

元末学者叶子奇有言:“传世之盛,汉以文,晋以字,唐以诗,宋以理学;元之可传,独北乐府耳。”[1]叶先生所言“北乐府”指的正是元散曲。作为中国古典文学的代表之一,元散曲在国内外都有着一定的影响力。其英译本最早出现在国外,是由匹兹堡大学教授杨富森(Richard F.S.Yang)和查尔斯·默茨克(Charles R. Metzger)于1967年合译的FiftySongsfromtheYuan:Poetryof13thCenturyChina[2]。之后,元散曲的英译也受到了国内许多学者的重视,如翁显良在《古诗英译》中选译了四首元小令,辜正坤的《元曲一百五十首》,许渊冲的《元曲三百首》,周方珠的《英译元曲200首》等。然而,元散曲的英译研究却并未受到广泛的关注。笔者在中国知网上输入主题词“元曲英译”,仅仅只检索到几十篇相关论文。其中,研究的重点集中在三个方面:对元散曲翻译策略的阐释及译文赏析,用翻译理论来分析元散曲的英译,以及对元散曲英译的历史回顾与展望。笔者认为,对于元散曲译者风格的研究也不容忽视。因此,本文拟借助语料库对许渊冲译本和周方珠译本的译者风格进行对比研究。

一、基于语料库的译者风格研究

何为译者风格?胡开宝[3]指出,译者风格有广义与狭义之分。从广义而言,译者风格包括两点:一是译者在翻译中语言运用方面所体现出来的语言层面的个性特征;二是译者在进行译本选择、翻译策略选择、序跋、译注等翻译活动时所体现出来的非语言层面的特征。从狭义而言,译者风格是指译者在翻译中语言运用时的偏好,或反复出现的表达方式。

译者风格的研究是翻译学的一个重要研究领域。自20世纪末语料库翻译学逐渐兴起之后,不少学者开始借助语料库的手段进行译者风格的研究。2000年英国学者Mona Baker[4]发表了《文学作品译者风格考察方法论探索》一文,开创了利用语料库研究译者风格的先河。文中Baker将标准化类符/形符比、平均句长、叙述结构作为考察参数,对Peter Bush和Peter Clark两位译者的翻译作品进行了对比研究。Baker将译者风格隐喻为译者的指纹,是译者在翻译过程中反复出现的典型语言与非语言特征。这种借助语料库的途径来进行的译者风格研究主要是关注文学翻译译者或译者群体独有的翻译语言特征[5],其中语料库的应用打破了传统译者风格研究的主观性和随意性,它以语料分析和数据统计为基础,再结合语言学和统计学方法,可以较为全面客观地揭示译者风格的特征[6]。

二、相关语料库的创建及研究方法

目前,国内外规模最大的元散曲英译本当属许渊冲[7]的《元曲三百首》,其次便是周方珠[8]的《英译元曲200首》。许渊冲被称为“诗译英法唯一人”,曾将诸多中国优秀的文学作品翻译成英文,受到广泛的好评。许教授的《元曲三百首》既包括小令,也有散套,体裁和题材上可谓十分全面。周方珠长期从事翻译理论与实践研究以及教学工作,其选译的元散曲内容涵盖十分广泛,艺术风格也是百花齐放、绚丽多姿。本文选取了这两个译本中均出现的元散曲来构建一个平行语料库,其中包含50首元散曲的中文文本及两个英译本。

元散曲汉英平行语料库的创建步骤包括:中英文语料的收集、手动输入或扫描,使之以电子文本(.txt)的形式呈现;校对语料,清洁文本,确保文本准确、格式规范;利用Tmxmall在线对齐网站,以元散曲的每一行为单位,进行中文文本与两个英译本的对齐;利用CLAWS4对文本进行词性赋码。

本文将从词汇、句子及音韵三个层面,采用WordSmith 4.0及AntConc作为语料库检索和分析工具,对元散曲两个译本的译者风格进行对比研究,以期较为客观地对不同译本的译者风格进行描述。

三、元散曲两译本的译者风格对比分析

1.词汇层面

(1) 类符/形符比 形符(token)类似于我们通常说的“词”(比如一篇800词的作文),类符(type)是指文本中任何一个独特的词形(word form)。在一个文本中,重复出现的形符只能记作一个类符[9]。而类符/形符比(TTR)则能够反映出文本所用词汇的变化程度,比值越高,词汇变化越大,词汇就越丰富。但是,文本越大,形符量越大,而类符量却不会等量增加,因此对于长度不等的文本来说,用类符/形符比来比较词汇变化程度,就显得很不合理了。这种情况下,标准化类符/形符比(STTR)常被用来进行分析。按照WordSmith默认的参考标准,在得到文本每1 000词的类符/形符比之后,再进行均值处理,最后所得到的数值即为标准化类符/形符比。利用WordSmith 4.0分别统计出两译本的形符、类符及标准化类符/形符比,见表1:

表1 两译本的形符类符统计

从表1可知,周译本的形符数量高于许译本,说明许译本整体较周译本简洁。同原文本的2 405个形符数相比,两译本的形符数都有不同程度的增加,表现出显化特征,即运用明确的表达方式将原文中隐含的信息表述出来,以易于读者理解。从形符数量看,周译本表现出更为明显的显化特征。另外,虽然许译本的类符数量低于周译本,但在标准化类符/形符比上,许译本略高于周译本,这说明许译本词汇变化度相对较高。这里以朱庭玉的《天净沙·秋》的翻译为例来进行分析:

天净沙

秋

庭前落尽梧桐,水边开彻芙蓉。

解与诗人意同。

辞柯霜叶,飞来就我题红。

TUNE: SUNNY SAND(许译文)

AUTUMN

In the courtyard the leafless plane trees loom;

By waterside all lotuses are in full bloom.

The frost-bitten maple leaf knows my heart,

Willing from its bough to part

And fly down for me to write verses on[7]200.

Autumn(周译文)

To the Tune of Sky-clear Sand

Fallen leaves of phoenix tree scatter in the courtyard around,

Lotus flowers are withering on the surface of the pond.

To my complete satisfaction they are after my own heart.

From the stems they part,

Flying to me and I have a poem written on the red leave to my sweetheart[8]341.

据统计可知,许译文共计42词,类符数为38,其标准化类符/形符比高达90;周译文共58词,类符数为43,标准化类符/形符比为74。许译文的辞藻较周译文更富于变化。原文的形符数为32,可见两译文在篇幅上都有不同程度的增加,相较于周译文,许译文更为简洁。鉴于原文多使用短小精悍的语言,因此许译元散曲所体现出来的这种简洁更有利于彰显原文的形式美,这符合许教授提出的翻译“三美论(意美、音美、形美)[10]”中的“形美”。如“庭前落尽梧桐”一句中,许教授仅用“loom”一词来译“落尽”,周教授则用了一个词组“scatter around”。再如“飞来就我题红”一句中的“题红”,许译文为“to write verses on”,仅四个词即准确译出“题红”的意思,而周译文为“I have a poem written on the red leave to my sweetheart”,增加了一些解释性的语言,使得译文长度增加,难度降低,易于读者理解。这里周教授翻译“题红”时,对“题红”的内涵进行了解释说明,即文人墨客常借红叶来题诗传情之举。从而可见,周译文更强调对原文意思的清楚表达,以更好地将元散曲中折射出的古人风情真实地体现出来。

(2) 词汇密度 语言学家Ure[11]早在1971年就提出词汇密度这一概念,词汇密度可以用来衡量文本的信息量。她指出词汇密度为实词数在总词数中所占百分比,其计算公式为:词汇密度=实词数/总词数×100%。其中,实词是指包含文本信息的词,主要有名词、动词、形容词和副词;虚词则是起到语法功能的词,主要包括介词、代词、连词和冠词。通常,译本的词汇密度能反映出译者在翻译活动中的语言表述倾向。利用CLAWS4及AntConc得到两译本的词汇密度,见表2:

表2 两译本的词汇密度统计

通过对词性标注后的两个译本进行分析,可计算出许译本的词汇密度为63.02%,周译本的词汇密度为59.01%,可见相较于周译本,许译本更为频繁地选用了实词来进行翻译创作。许教授在译文中使用更多的实词未尝不是对美的一种追求,在力求译文简洁的情况下,只有采用更多的实词才能彰显元散曲的“意美”。周译本的词汇密度相对较低,这说明周教授在翻译中适当地增加了功能词,使得译文结构清晰易懂,但稍显冗长。例如,在下面这首马致远的元散曲翻译中:

四块玉

浔阳江

送客时,秋江冷。商女琵琶断肠声。

可知道司马和愁听。

月又明,酒又酲,客乍醒。

TUNE: FOUR PIECES OF JADE(许译文)

ON RIVER XUNYANG

When we two part,

The autumn river is cold.

The lutist’s song would break our heart.

Don’t you know Poet Bai of old

Who listened to the Lute with heart-break?

The moon’s as bright;

We’re drunken quite,

But soon we wake[7]64.

The Xunyang River(周译文)

To the Tune of Four Pieces of Jade

At the time of seeing the guest out,

It’s chilly by the river in autumn night,

Courtesan’s pipa song is really heart-breaking.

But who knows sorrow eats the Prefect up while listening?

So bright is the moonlight,

He’s so forlorn and tired,

As he sobers up at midnight[8]89.

由计算可知,许译本的词汇密度为79.59%,周译本的为66.1%。以首句为例,许教授共使用14个实词,2个虚词;而周教授则用了15个实词,7个虚词。许译本尽可能多地使用名词描写出一种凄凉、感伤的情境的同时,又使读者从简洁的译文中领略到元散曲的形式之美,这种意美与形美浑然一体的译文充分体现了许教授在翻译中对“三美”原则的遵循。周教授借用虚词,如“at, the, of, by, in”,使得译文的语言结构更加明晰,意思更加清楚,但同时也增加了译文的长度,使译文在形式上略显臃肿。

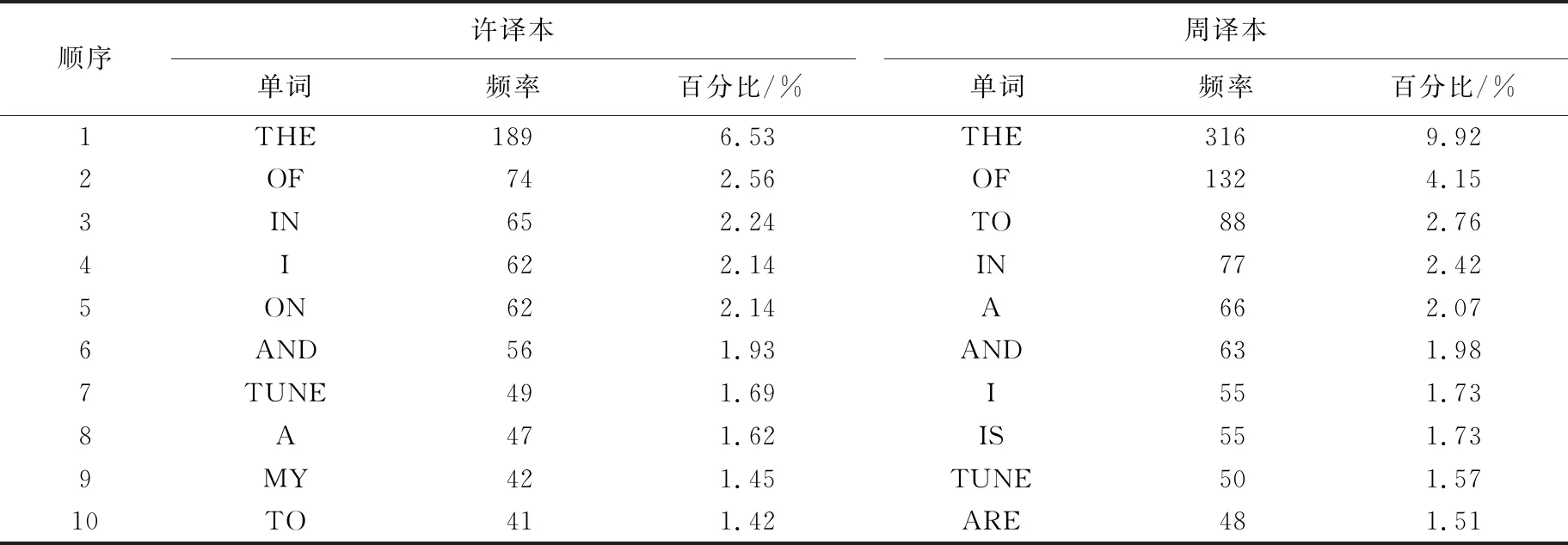

(3) 词频 词频是指各词形在文本中出现的频率,词频统计是语料库分析中的一个基本手段。在翻译研究中,对词频的统计有助于研究原文的用词风格、译文的用词风格、文体等[12]。利用WordSmith 4.0统计出两译本的高频词,见表3:

表3 两译本的高频词统计

在英语翻译语料库中,前十个出现次数最多的词依次为“the, and, to, of, a, in, I, he, was, that”。对比许、周两译本的前十高频词发现,与之相同的词各有七个“the, and, to, of, a, in, I”,许译本前十高频词另有“on, tune, my”三词,而周译本则是“is, tune, are”三词。“tune”一词主要出现在曲牌名的翻译中,因而在两译本中均频繁出现,这正是元散曲译文的特色。曲牌名亦即传统填词制谱用的曲调调名,因而两译本在翻译曲牌名时都使用了“tune”,且看曲牌“大德歌”,许译本是“TUNE: SONG OF GREAT VIRTUE”,周译本为“To the Tune of Virtue”。许译本中,介词“on”的使用频率也较高,此外,还有介词“of, in, to”也都频繁出现,这说明许译本中不乏介词短语。据统计,许译本的前十高频词中,介词共计出现的频率为8.36%。再看周译本,其中介词的出现更为频繁,仅“of”一词的频率即高达4.15%,可见,前文所言周译本中功能词较为丰富,此处亦有所体现。另外,周译本中“is”,“are”的出现频率也较高,这说明周译本中有较多语言表述更为规整的句子。最后,“I”,“my”在许译本中的频繁出现说明许教授倾向于用第一人称的口吻来翻译,且看卢挚的一首元散曲:

节节高

题洞庭鹿角庙壁

雨晴云散,满江明月。

风微浪息,扁舟一叶。

半夜心,三生梦,万里别。闷倚篷窗睡些。

TUNE: HIGHER AND HIGHER(许译文)

WRITTEN ON THE TEMPLE WALL ON LAKE DONGTING

After the rain clouds clear away;

Over the lake the moon sheds its ray.

The waves are calmed when the wind light

Blows on my leaflike boat at midnight.

In my heart deep,

Of my past life I dream.

I’ll go far on the stream;

Depressed in the lonely boat, I get a short sleep[7]28.

可以看出,这首元散曲并无第一人称的出现,而许译文中“I”,“my”共出现了6次。不少学者指出,汉语相较于英语,有较为频繁出现零指代词的现象[13]。对于第一人称而言,尤其在诗歌语言中,汉语倾向于隐匿相关人称代词,而英语则往往将其彰显出来。因而许译文中“I”,“my”的频繁出现既符合英语诗歌语言的表达习惯,也展示出了译入语文化中别样的美学视角。

2.句子层面

在句子层面上,衡量译者风格的典型因素就是平均句长[14]。平均句长是指文本中句子的平均长度,由所包含的单词数量表示。一定程度上,句子的长度能反映出句子的复杂程度。因而通常认为,平均句长越长,句子结构越复杂;反之句子结构越简单。利用WordSmith 4.0得到两译本的句子总数、平均句长、句长标准差等信息,见表4:

表4 两译本的平均句长统计

根据统计的数据可知,许译本的平均句长为15.08个单词,周译本的平均句长为21.96个单词。鉴于两译本的句子总数分别为192和145,这里将采用独立样本z检验的方式来判断两译本的平均句长是否具有显著性差异。计算得出z值为6.506 4,从而确定p<0.01,说明两译本的平均句长差异显著。这表示许译本较周译本更倾向于采用短小的句子。可见,许译本在形式上更符合元散曲短、小的特点,有利于突出形式美;而周教授在翻译过程中采用稍长些的句子,则是力求原文意思能被更清楚地表示出来。下面以张可久的一首元散曲为例:

凭阑人

江夜

江水澄澄江月明,江上何人搊玉筝?

隔江和泪听,满江长叹声。

TUNE: LEANING ON BALUSTRADE(许译文)

A NIGHT ON THE STREAM

The moon shines bright on water clear,

Who’s playing the lute on the stream?

It moves to tears those who hear;

Their sighs mingle with each moonbeam[7]180.

Night on the River(周译文)

To the Tune of Person Leaning on the Railing

The river water is limpid and the luna bright,

Who’s on the river plucking the zither in a sad plight?

Across the river it’s heard in tears,

Over the river deep sighs come into ears[8]269.

统计得出,许译文平均句长为13.5个单词,周译文为17.5个单词。两位教授在翻译“江水澄澄江月明”这句时,选用了不同的句式,许译文是一个简单句,而周译文是一个并列句,此处印证了周译文的句式结构较许译文的复杂些。另外,在“江上何人搊玉筝”这句的翻译中,周译文中增加了一些解释性的语言“in a sad plight”,这同时把抚琴人的心境也表达了出来,有利于译文读者更好地理解原文的意境。最后,在“满江长叹声”的翻译中,许译文为了保持音韵的和谐,改译为“with each moonbeam”,而周译文的“Over the river”更忠实于原文的意思。

3.音韵层面

诗歌形式中的韵是一个重要的音美因素,“韵”可以使诗歌音律和节奏产生和谐的听觉审美满足[15]。作为诗歌形式的一种,元散曲也处处彰显着音韵之美。对于译者而言,在音韵的翻译上,也会存在着较大的个体差异。因此,通过研究译者再现原文音韵的方式有助于我们了解其翻译风格。经过对两译本韵式的统计,得出表5:

表5 两译本的韵式统计

可以发现两译本中随韵的使用情况最为普遍,随韵在英诗中是很普通的韵式,通常称这样押韵的一联为“heroic couplet”[16],如:“挂绝壁松枯倒倚,落残霞孤鹜齐飞。四围不尽山,一望无穷水。”

许译文:The frowning cliff thrusts out a bending ancient pine;(a)With lonely swan fly rainbow clouds on the decline.(a)Surrounded by endless hill on hill,(b)On boundless water I gaze my fill.(b)

再如:“谁道风流种,唬杀寻芳的蜜蜂。轻轻飞动,把卖花人搧过桥东。”

周译文:If you’re a gifted romantic one, I wonder,(a) Scaring the bees away pollening yonder.(a) With your wings gently waving,(b) Fanning the flower girl to the east of bridge, hawking.(b)

另外,许译本还倾向于使用随韵、抱韵的组合, 如:“一声画角谯门,半庭新月黄昏,雪里山前水滨。竹篱茅舍,淡烟衰草孤村。”

许译文:A dreary horn blows in watch-tower on city wall;(a) The crescent moon sheds twilight into half the hall;(a) The waterside and hillside are covered with snow.(b)A bamboo-fenced cottage only(c) Stands in the village lonely,(c) Where with a wreath of smoke wafts a cold crow.(b)

而周译本中随韵、隔句韵的组合较常见,如:“云收雨过波添,楼高水冷瓜甜,绿树阴垂画檐。纱厨藤簟,玉人罗扇轻缣。”

周译文:Clouds disperse, rain stops and waves are surging,(a)Water is cool, melon sweet and tall is the building,(a) The shade of the green tree falls on the painted eaves.(b)The gauze net, ratten mat,(c) A fair lady in fine silk waving her gauze fan at ease.(b)

在韵式使用上,相较于周译本,许译本更为灵活些,采用的韵式种类也更为丰富,比如许译本还采用了三种韵式——随韵、交叉韵及抱韵——的组合,如:“对青山强整乌纱,归雁横秋,倦客思家。翠袖殷勤,金杯错落,玉手琵琶。人老去西风白发,蝶愁来明日黄花。回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦。”

许译文:Before blue hills I put down my official hat;(a)Returning wild geese fly across the autumn sky.(b)How can a tired roamer not think of his own flat?(a)Though the rainbow-colored sleeves try(b)To fill my golden cup with wine,(c)And jade-like hands play on lute fine,(c)I’m growing old, my white hair wafts when west wind blows.(d)Tomorrow yellow blooms will sadden butterflies.(b)Looking back to the far-flung skies,(b)I find the setting sun in bloody dye,(b)Dotted with a few chilly crows.(d)

两译本虽对韵式的选择有异,但却以各自不同的风格创造性地再现了原文的韵律。许教授认为诗歌翻译是一种艺术,如果原文用了韵,译者应尽量传达原文的“音美”[17]。周教授认为元散曲在押韵形式上较灵活,应当采用一定的翻译手法使原文的音韵美得到最大程度的体现[8]2-6。

四、结 语

本文基于自建的元散曲汉英平行语料库,从词汇、句子及音韵三方面,运用语料库工具对元散曲的两个英译本进行数据统计与分析,旨在对比研究两译者不同的翻译风格。研究表明,许译本整体较简洁,辞藻丰富,且均为韵体诗,从而一定程度上再现了元散曲的“意美、音美、形美”,这也体现出许教授在翻译实践中注重对“三美论”的遵循。研究同时发现许译文虽形式上更符合原文,但有时拘泥于形式,而忽视了对原文意思的忠实表达。周译本显化特征较明显,虽稍显冗长,但一定程度上增加了译文的可读性,有助于读者理解元散曲所反映出的时代精神和文化风貌。在音韵的翻译上,周译本同样是采用押韵的方式来传达原文的音韵美,但在韵式的选择上与许译本略有差异。本文将定量研究与定性分析相结合,较为客观地探索了两译本的不同译者风格,以期为更全面系统地对比研究元散曲英译本提供借鉴。

——以“人”“彳”字部为例

——以满洲里学院为例