乡土情怀对农村籍大学生返乡创业意向的影响

黄美娇, 章月萍, 李中斌

(1.福建商学院 工商管理学院,福州 350012;2.福建农林大学 管理学院,福州 350002)

农村籍大学生返乡创业行为既能为农村剩余劳动力提供更多的就业岗位,又能为当地新农村建设带来新的契机和发展。因此,近年来,各地政府充分发挥政策激励和优势产业的吸引作用,引导、支持拥有知识和技能的大学生返乡创业,促进了人才回归和资金回流,返乡创业呈现出良好的发展态势。但总体来看,农村籍大学生返乡创业存在诸多问题,主要表现为农村籍大学生返乡创业人数少,返乡创业成功率低。如何提高农村籍大学生返乡创业意愿、如何提升其创业能力,是推动农村籍大学生返乡创业并获得创业成功,继而为乡村建设服务的关键突破口。

目前针对返乡创业的研究主要关注农民工群体返乡创业绩效及影响因素[1-2],对大学生返乡创业的研究较少,缺乏对大学生返乡创业意向的心理动因的定性及定量分析。事实上,每个人的心里都有一方魂牵梦萦的土地,对农村籍大学生更是如此,但乡土之情是否会影响以及如何影响农村籍大学生返乡创业行为是不清晰的。文章拟基于深度访谈及专家咨询,剖析乡土情怀是否影响农村籍大学生的返乡创业意向及其影响路径,以及对创业成功起关键作用的创业能力在路径影响中发挥什么作用等问题,以揭示影响农村大学生返乡创业意向的情感因素及其内在关系,寻求促进农村籍大学生返乡创业并支撑其持续投入的动力源泉。

一、理论基础与研究假设

1.概念界定

(1) 乡土情怀 “乡”是指乡镇(包括乡镇一级)以下的乡村地区,而情怀则是指含有某种感情的心境。乡土情怀一词学术界并没有清晰的界定,一般更常见的是文学作品中表达对家乡、故土、宗族的怀念之情的“乡土情结”一词[3]。事实上,乡土情怀更多表达的是在乡土情结之上那种对家乡或故土的热爱之情[4],为了更好地理解乡土情怀,基于“返乡前后对家乡的情感动态变化”等相关问题,笔者走访了 15位返乡创业成功的农村籍大学生创业者,在访谈过程中这些农村籍大学生均表达了对家乡的热爱之情。通过对相关访谈数据的梳理发现,他们对家乡的情感主要表现为三个方面:一是,对家乡宗族、血缘、亲缘追寻的乡土情结;二是,对家乡当地风俗人情、自然生态和文化环境的深度认同;三是,愿意为建设家乡、服务“三农”贡献一份力量。 这三种情感深深地扎根于在他们的内心,正是基于这些访谈结论并结合已有相关研究,本文认为乡土情怀是一种对家乡的热爱和愿意为之奉献的心境,包涵了乡土情结(家乡宗族、血缘、亲缘、地缘关系)、乡土认同(对风土人情、自然生态、文化环境的赞美和认同)、乡土责任(建设家乡的责任感和担当)三个方面的内容。

(2) 返乡创业意向 国内外关于创业意向的研究较多,主要从创业意向的构成、影响创业意向的前端因素(个人因素和环境因素)、创业意向的后果等方面开展研究[5]。有关创业意向的内涵,范巍等学者认为,创业意向是个体未来创业的可能性,创业意向与个体未来采取实际创业行为之间有很显著的相关性[6]。本文中返乡创业意向主要是指农村籍大学生回到家乡城镇或农村开展创业活动的可能性。

(3) 返乡创业能力 创业能力是指有利于创业者开展创业活动的潜在知识、技能、态度的综合,是一组与创业成功行为有关的特定能力[7]。考虑到农村籍大学返乡创业的创业情境,结合与涉农领域创业学者的访谈,将返乡创业能力界定为农村籍大学生开展返乡创业活动的能力集合。本研究综合采用MAN[8]132及谢雅萍等[9]404研究中关于创业能力的量表,从以下六个方面来考量返乡创业能力的水平:机会能力(识别创意农业、生态科技农业、生态地产、旅游产业、金融贸易产业和花木产业等不同领域的创业机会的能力);承诺能力(返乡创业的决心);运营能力(调动人力、物质、资金和技术资源及管理协调的能力);关系能力(建立、维护、利用各种社会网络关系的能力);融资能力(从不同渠道获得资金并有效运用的能力);概念能力(对创业环境的把控及评估风险的能力)。

2.研究假设

(1) 乡土情怀与返乡创业意向 农村籍大学生内心深处都有一定的乡土情怀,这种情怀表现为一种心理定势和行为准则,会推动农村籍大学生到家乡创业或者就业。一是,当乡土情怀下的那种乡土情结越强烈,其回到家乡的频率越多,与家乡亲朋好友沟通、交流越通畅,能更好地了解当地的创业政策和环境并抓住创业机遇,返乡创业;二是,当农村籍大学生乡土认同感越强,其会更热爱家乡的文化和自然环境, 更希望发扬和分享当地的人文生态,也越有可能返乡开展创业活动,如通过开办农庄、生态庄园等对乡土人文生态进行推广和宣传,并盈利; 此外,乡土责任感越强烈,农村籍大学生越想为乡村建设出一份力,事实证明通过返乡创业能够更为直接和具体地助力家乡发展。因此,乡土情怀越高的农村籍大学生越能够自觉地认识到家乡的价值,更愿意回乡开展创业活动,基于此,提出如下假设:

H1:乡土情怀对返乡创业意向有积极影响;

H1a:乡土情结对返乡创业意向有积极影响;

H1b:乡土认同对返乡创业意向有积极影响;

H1c:乡土责任对返乡创业意向有积极影响。

(2) 乡土情怀与返乡创业能力 乡土情怀越高的大学生,越容易获得当地社会资本、创业政策信息以及创业资源的支持,进而提升其返乡创业的能力。一方面,乡土情结越高,其与当地亲戚、朋友、老乡的联系紧密,将更容易了解当地政策动态,获得创业信息,并得到当地亲朋好友的人力、财力甚至是情感的支持,能够全方位地提升农村籍大学生返乡创业机会能力、关系能力、融资能力、运营能力、概念能力;二是,乡土认同越高,则能够清晰了解当地的风土人情和文化自然环境的价值,更好地利用当地特色物产、文化,结合已有的知识和技能,识别出创业机会,并坚定创业项目成功的决心,进而提升创业能力;三是,乡土责任感越强的农村籍大学生, 其为家乡、为父老乡亲做事情的决心越大,越愿意为开展返乡创业活动收集创业信息、寻求创业支持,在无形中提升了自身的创业能力。因此,提出如下假设:

H2:乡土情怀对创业能力有积极影响;

H2a:乡土情结对创业能力有积极影响;

H2b:乡土认同对创业能力有积极影响;

H2c:乡土责任对创业能力有积极影响。

(3) 创业能力与返乡创业意向 现有研究表明,创业知识和技能与创业感知和意愿存在正相关[10];创业能力是影响潜在创业者真正开始创业的重要先决条件之一,能显著增加潜在创业者成为真正创业者的可能性[11]。农村籍大学生的创业能力水平越高,其越能更好地识别返乡创业商机,利用家乡社会网络关系获得创业的心理支持、社会支持、人力支持、信息支持,并能够通过当地政府、银行、互联网等了解创业环境,感知创业风险,获得创业资金,以推动返乡创业活动顺利开展。因此,提出以下假设:

H3:创业能力对返乡创业意向有积极影响。

(4) 返乡创业能力的中介作用 创业能力是潜在创业者真正开展创业的先决条件,并作用于创业意向[12]43。创业能力的中介效应研究,主要集中在个人情绪、情感特征、社会网络、创业学习等与创业意向和创业绩效的关系研究[13-15]。心怀乡土情怀的农村籍大学生更有可能识别创业机会,开展返乡创业活动。但是并非所有满怀乡土情怀的返乡创业者都可能返乡创业。研究表明,情绪、情感等变量通过行为中介而作用于创业活动[16],创业能力恰恰是创业者一系列创业行为的表征。乡土情怀强烈的农村大学生更愿意去获取更多的返乡创业信息和资源,并将所获得的显性及隐性知识内化为更强的创业能力,继而产生更强的创业意向,切实地开展返乡创业活动。基于此,提出以下假设:

H4:创业能力在乡土情怀与返乡创业意向中起中介作用。

二、研究设计

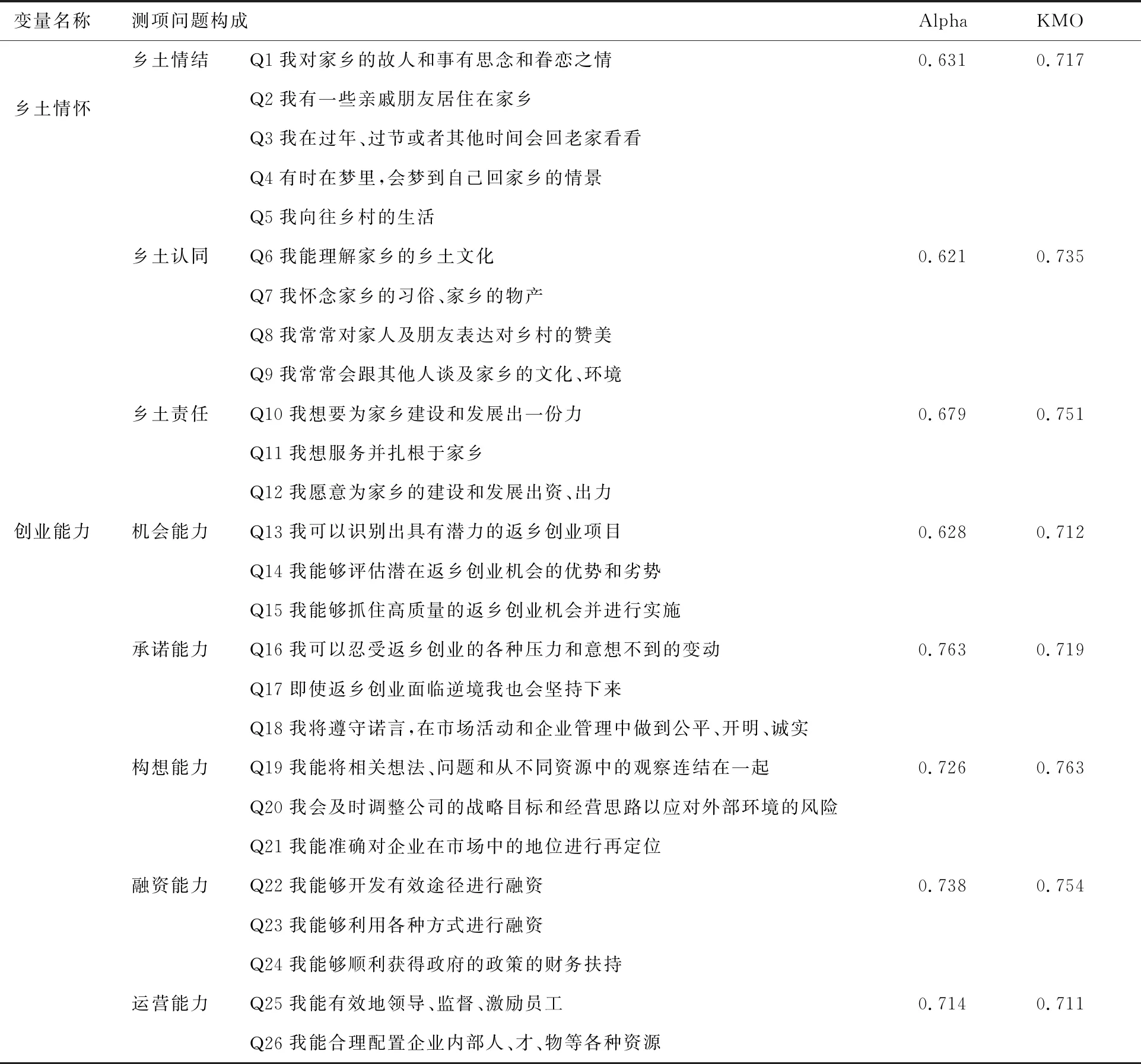

(1) 问卷设计与数据收集 问卷内容包括了农村大学生基本情况、乡土情怀、创业能力、返乡创业意向四个部分。其中乡土情怀量表及题项是基于现有文献、15位返乡创业成功的大学生访谈结论、专家学者的深度探讨而开发的;创业能力量表及题项则充分考虑返乡创业情境,借鉴MAN等[8]132、谢雅萍等[9]404的研究;返乡创业意向量表及题项是在参考TURKER和SONMEZUR[17]的量表上,结合返乡创业的实际情况及创业领域专家的咨询意见进行设计,各量表具体题项见下页表1。各量表的题项均采用李克特5点评分法,通过“很不赞同”“有点不赞同”“不赞同也不反对”“有点赞同”和“很赞同”进行测量和分析。笔者在2017年12月份通过对福建商学院工商管理系69名农村籍大学生样本的问卷数据进行小样本测试,修改了部分题项的表述。在2018年3月至6月,依托福建商学院、福建农林大学、泉州师范学院、宁德师范学院、厦门嘉庚学院、厦门城市学院等六所院校的创新创业中心,笔者对其所在院校的部分农村籍大学生进行问卷调查,共回收705份问卷,其中有效问卷543份,有效率77.02%。样本中农村籍男性大学生占比67.5%;84.6%的学生年龄集中在20-22岁;受教育情况呈现出“中间高,两端低”的分布态势,其中大专生占27.7%,本科生占比63.1%,研究生占比9.2%。已有研究表明创业意向情况会因调查对象的年龄、性别、学历情况不同而有所差异[12]48,因此将它们作为控制变量。

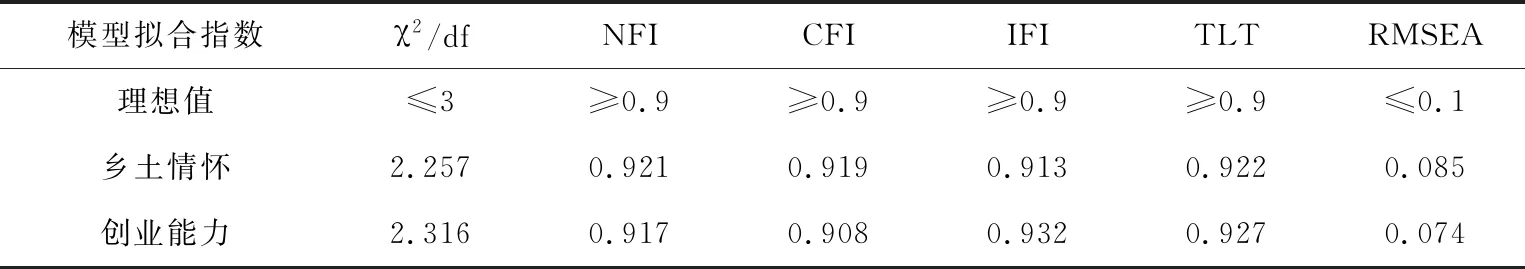

(2) 问卷评价及结果 采用SPSS20.0对问卷进行信度分析,如表1所示。乡土情怀、创业能力、创业意向的因子都在可信区间内(Cronbach’s Alpha>0.6),同时,KMO值都大于0.7,可见量表信度和内部一致性较高。然后对问卷进行效度检验,一方面,问卷是基于权威量表及专家学者探讨修订而成,内容效度较好;另一方面,采用了主成分分析法进行探索性因子分析,乡土情怀、创业能力、创业意向题项的因子负载在0.61到0.78,各量表的区分效度较好,为了保证模型与数据的拟合程度,采用AMOS17.0对乡土情怀、创业能力两个变量进行验证性因子分析,结果见下页表2,数据显示模型与数据拟合程度良好。

表1 测量工具的信度检验

续表

表2 乡土情怀、创业能力的验证性因子分析结果

三、变量相关分析与假设检验

1.变量的相关分析与假设检验

采用SPSS20.0对问卷数据进行描述性统计分析,同时对研究变量进行皮尔逊相关系数矩阵分析,结果如下页表3所示。乡土情怀、创业能力、返乡创业意向的均值大于2.5小于3,说明农村籍大学生这三方面均有待提高。学历、年龄、性别与乡土情怀的相关系数分别为0.087、0.192、0.071,但均无显著相关关系,说明不同学历水平、不同年龄、不同性别对农村籍大学生的乡土情怀影响不明显。学历、年龄与创业能力的相关系数分别为0.194,0.116,且显著正相关,性别与创业能力显著负相关(相关系数为-0.17,p< 0.01),可见不同年龄、学历和性别的农村籍大学生的创业能力存在显著差异。此外,下页表3的数据结果进一步验证了年龄、性别和学历对返乡创意向的显著影响。

进一步分析表3中乡土情怀各维度、创业能力、返乡创业意向之间的关系,可以发现三者间均存在显著的正向相关关系。乡土情怀对返乡创业意向正向显著相关(相关系数为0.338,p<0.05 ),其中乡土情结、乡土认同、乡土责任与创业意向的相关系数分别为0.246、0.255、0.281,对创业意向有显著的正向作用,假设H1及子假设Hla、Hlb、Hlc成立。乡土情怀对创业能力有积极显著的影响(相关系数为0.362,p<0.01),同时,乡土情结、乡土认同、乡土责任与创业能力的相关系数分别为0.373、0.294、0.263,均对创业能力有显著的正向影响,假设H2、H2a、 H2b、H2c成立。此外,数据显示创业能力对返乡创业意向有显著正向的影响(相关系数为0.432,p<0.01 ),即假设H3得到验证。

2.多层次回归分析与假设检验

对假设4的验证则采用多层次线性回归的方法进行操作。第一步,考虑自变量乡土情怀对因变量返乡创业意向的影响,将两者放入回归方程,结果显示,乡土情怀对返乡创业意向的回归系数为0.338,在0.05的显著性水平下显著。第二步,在第一步基础上加入创业能力,进行二次回归,结果显示创业能力对创业意向的回归系数为0.256,在0.01的水平下显著,证明创业能力对创业意向有显著正向影响;加入创业能力后,乡土情怀对返乡创业意向的回归系数降低为0.207,影响依旧显著。因此,可以初步判定创业能力在乡土情怀与返乡创业意向之间发挥部分的中介作用。第三步,检验自变量乡土情怀对创业能力是否存在影响,乡土情怀对创业能力的回归系数为0.216,在0.01的水平下显著积极影响创业能力。综合以上分析, 创业能力在乡土情怀与返乡创业意向之间发挥着部分的中介作用。因此,本研究提出的假设4得到验证。

表3 描述性统计变量、 研究变量的皮尔逊相关系数矩阵

注:**表示双尾检验显著水平p<0.01,*表示双尾检验显著水平p<0.05。

四、研究结论、启示与展望

(1) 研究结论 基于乡土情怀对农村籍大学生返乡创业意向的影响机制的系统分析,通过问卷数据,验证了乡土情怀和创业能力对农村籍大学生返乡创业意向的影响,实证研究结果表明: 第一,乡土情怀及各维度对返乡创业意向有显著的正向促进作用。与乡土情结和乡土认同相比,乡土责任对返乡创业意向的正向作用更显著,这表明对乡村建设的责任感是激发农村籍大学生将乡土情怀转化为行动意愿的有效动力。第二,乡土情怀及各维度对创业能力有显著正向作用,与乡土责任相比,乡土情结和乡土认同对农村籍大学生返乡创业能力增强效果更明显。第三,创业能力对返乡创业意向的正向作用显著,创业能力越强越能促进农村籍大学生创业意向的形成。第四,创业能力在乡土情怀与返乡创业意向之间存在部分中介效应,较强的乡土情怀可促使农村籍大学生积极识别和搜寻家乡创业政策、信息,更容易获得人力、物力、财力的支持,增强创业自信心,提升创业能力,激发农村大学生返乡创业意向。

(2) 研究启示 研究结论对于唤起农村籍大学生的乡土情怀,提升创业能力,鼓励农村大学生返乡创业,具有以下启示: 第一,乡村振兴战略的有效实施应充分唤醒农村籍大学生的乡土情怀,通过乡贤文化建设、高校教育、乡村教育、政策宣导,积极培育并提升农村籍学生的乡土情怀,激发并引导农村籍学生树立对乡土的热爱之情,让农村籍大学生将这种情感和意念化作无形的动力,使其深入基层、扎根乡土、获得创业信息和资源,拥有高水平创业能力,进而返乡创业[18]。 第二,农村籍大学生要提高对自我创业能力水平的认知,充分利用在校资源,积极参与创业大赛,通过在校学习、网络学习、社会网络学习,不断培养自身创新创业思维、增加自身创业知识和技能、掌握创业信息和资源继而增强创业能力。第三,目前大学生返乡创业尚在起步阶段,要提升农村籍大学生返乡创业意向,需要各级政府、学校、农村、社会公众、媒体通力合作,从当地文化环境、资金支持、政策保障、财政优惠、公共服务、管理咨询、法律咨询、投资环境等各个方面着手为农村籍大学生返乡创业建立全面的保障体系,进而激发农村籍大学生的返乡热情和返乡意愿。第四,高校在创业教育中,要加强大学生创业能力的培养,加强对返乡创业的引导,宣传农村创业环境和创业政策, 让大学生正确认知乡村蕴藏着巨大的人才需求和乡村发展存在的巨大潜力,让农村籍学生愿意为服务农村发展做贡献。

(3) 研究展望 本研究依然存在一些局限性有待进一步突破。第一,本文只探索了创业能力的中介效应,未探索其他变量的调节、中介效应,如创业机会识别、创业环境感知、创业风险感知及其他情感变量的影响。第二,乡土情怀的界定及不同农村籍大学生的乡土情怀是否存在差异有待进一步深入考量,且本研究尚未分析返乡前后不同创业阶段的创业者乡土情怀的动态变化情况,未来可采用纵向案例调查的方法深入研究。第三,农村大学生样本仅选取了福建几所高校的部分农村籍学生,样本量较少,未来可就其他省份样本开展对比研究。