央地政府间精准扶贫的委托代理关系研究

吴 忠,王晓洒

(上海理工大学 管理学院,上海 200093)

精准扶贫是经济新常态下对中国特色社会主义扶贫开发理论、政策以及战略的深度认知与调整,是对1986年以来宏观扶贫、漫灌扶贫的继承与延续,是中国扶贫开发模式、机制的内生变革与治理能力、治理体系现代化的重要突破。自2013年习近平在湖南、云南、贵州等地考察提出和丰富精准扶贫的新思维、新战略以来,我国的扶贫攻坚工作取得了突破性进展,来自联合国的最新数据显示,中国从1990年60%以上的贫困人口比例下降到2014年的4.2%,在这一时期中,中国对世界的减贫贡献率超过70%,成为世界上首个完成联合国千年发展目标中减贫目标的国家。但由于我国贫困人口基数大,实现全面脱贫并非一朝一夕所能完成的,据国家统计局2014年对调查样本数据的推算结果显示,我国农村贫困人口仍有8 249 万,由此可见,我国精准扶贫任重而道远。

精准扶贫作为新时期全面建成小康社会的一项重要国家战略,一经提出就引起国内外学者的广泛关注,众多学者运用定性或定量的分析方法进行了深入研究。已有的定性研究主要集中在精准扶贫内涵[1-2]、精准扶贫模式与机制[3-4]、精 准扶贫政策[5-6]、精准扶贫问题[7-8]、精准扶贫对策[9-10]等方面。在定量研究中,张伟宾等[11]基于全国近10年的数据实证分析了扶贫政策、收入分配与农村减贫的关系;胡祥勇[12]运用逐步回归分析法论证了我国农村扶贫资金来源、使用及数量对减贫成效的影响;陈升等[13]在已有文献的基础上选取9 个可能影响精准扶贫绩效的相关变量,并以贵州毕节、湖北恩施、广东为研究对象,实证分析了各影响因素对精准扶贫绩效的影响强度;王建平[14]应用川西北藏区 31 个县的时间序列和截面混合数据实证分析了政府扶贫资金的投入与贫困居民数量以及贫困居民收入的关系;刘林[15]应用SVAR 模型及脉冲响应函数分析了政府扶贫资金对新疆农村贫困广度、贫困深度与贫困强度的影响。

此外,委托代理理论(Principal-agent Theory)作为制度经济学契约理论的一重要组成部分,近年来被广泛运用于企业管理[16-17]、政府服 务[18-19]、物流金融[20-21]、食品安全[22-23]等领域,但鲜有学者将委托代理理论运用于精准扶贫研究中。在精准扶贫的经济学研究中,各利益相关者信息不对称是一个关键性前提条件,而委托代理理论作为信息不对称问题的主要研究方法之一,可以适宜地运用于精准扶贫的激励机制之中。因此,本研究在已有研究的基础上,从委托代理理论的视角研究信息不对称下精准扶贫过程中作为委托人的中央政府与作为代理人的贫困地区地方政府之间的博弈策略,探讨中央政府激励策略的改变对贫困地区地方政府的努力水平以及委托代理双方利益的影响。并以此为基础,提出央地政府间高效扶贫的对策建议,构建富有效率的央地政府委托代理机制,实现精准扶贫的帕累托改进。

一、理论基础

(一)委托代理理论概述

委托代理理论作为企业契约理论的重要组成部分,于20世纪60年代末70年代初一些经济学家探讨企业内部信息不对称和激励问题发展而来[24-26]。之后,随着委托代理理论的发展和成熟,其研究范围也逐渐扩展到社会生活的各个领域。委托代理理论作为一种契约能够很好地协调委托人与代理人的关系,委托人与代理人作为理性的“经济人”存在,其行为策略都是为了实现自身利益的最大化,因此他们的目标利益存在冲突。委托人通过激励机制鼓励、促使代理人积极维护委托人的行为意志,而委托代理理论是建立在信息不对称基础之上的,委托人无法有效监督代理人的行为,代理人为了增进自身利益则会背离委托人的行为目标,损害委托人的经济利益,因此存在“逆向选择”和“道德风险”[27]。由此可见,委托代理理论的核心问题就是在委托代理双方利益冲突与信息不对称的情况下,如何设计最优契约从而实现对代理人的有效激励[28]。基于此,委托人制定激励契约合同时,在维护自身利益最大化的情况下,关键性问题是充分考虑与代理人相关的两个约束,即激励相容约束(IC)与参与约束(IR)。

激励相容约束(IC)所阐述的即为“代理人问题”,是指在在非对称信息情况下,委托人无法对代理人进行有效的监督管理而致使代理人为了实现自身利益最大化偏离委托人的预定目标。因此委托人需要设计一种激励、约束代理人的机制,促使代理人采取有利于委托人的行为策略,在实现代理人效用最大化的同时,也能实现委托人的最大效益。

参与约束(IR)是指代理人参与委托代理契约时的效用不能小于代理人不参与契约时的保留效用,即代理人以更高的努力程度完成委托人预期管理目标时,自身收益要大于低努力程度时的收益,否则代理人不会接受和遵守委托代理契约。

(二)精准扶贫中的央地政府委托代理关系分析

中央政府与地方政府(本研究地方政府特指贫困地区地方政府)作为精准扶贫中两大主要的利益官方机构,共同促进了精准扶贫项目的运作。其中,作为精准扶贫政策制定者的中央政府与精准扶贫执行者的地方政府最终的目标和利益具有一致性,都是为了实现精准脱贫,促进社会的持续健康发展。但在精准扶贫的过程中双方会出现全局利益与局部利益、长期目标与短期目标的冲突,地方政府为了继续得到中央政府的扶贫资金会趋向于采取消极扶贫的策略,在监督体制不健全的情况下,地方政府会擅自挪用扶贫资金或存在扶贫腐败的问题。因此,在这一过程中,中央政府需要制定有效的激励机制和监督机制,促使地方政府维护中央政府精准扶贫的权威与意志,从而实现精准扶贫的持续健康发展。

因此,在精准扶贫项目运作过程中,中央政府与地方政府存在一种委托代理关系,其中,中央政府为委托方,地方政府为代理方。中央政府从宏观上制定精准扶贫政策,通过向地方政府提供扶贫资金以及优惠政策等方式激励地方政府“真扶贫、扶真贫”。并通过反馈机制检验地方政府扶贫成效,对于积极扶贫,实现预期扶贫目标的地方政府给予一定的奖励,对于消极扶贫,没有完成预期扶贫目标的地方政府给予一定的惩罚,促使其提高精准扶贫的努力程度,最终实现脱贫致富。中央政府与地方政府委托代理关系如图1所示。

二、委托代理模型假设与函数构建

(一)模型假设

为进一步深化研究,本研究提出如下基本假设:

假设1:委托代理双方即中央政府与地方政府作为理性人,其行为策略都是为了实现自身收益最大化,此外,精准扶贫的成效不仅与地方政府的努力程度紧密相关,同时还受一些外生随机变量的影响。

假设2:中央政府是风险中性的,地方政府是风险规避的,地方政府的效用函数可表示为:μ= -e-ρw,其中ρ为绝对风险规避度,w为地方政府精准扶贫的实际收益。

图1 中央政府与地方政府委托代理关系结构

假设3:设地方政府精准扶贫的努力程度为k(k≥ 0),若地方政府努力程度每增加一单位,其精准扶贫的总收益增加m(m≥ 0),则精准扶贫总收益函数可表示为π=km+β(k≥ 0),其中β为各种外生不确定性变量,且服从均值为0、方差为σ2的正态分布,即β~N(0,σ2)。

(二)函数构建

1.代理方地方政府精准扶贫的成本函数

根据以上假设,令地方政府精准扶贫的成本函数为:

式(1)中,c为地方政府精准扶贫的固定成本;a为地方政府精准扶贫努力成本系数。此外,若地方政府不采取精准扶贫措施,则固定成本c=0,努力程度k=0,此时地方政府精准扶贫的成本C地=0。

2.代理方地方政府精准扶贫的收益函数

作为委托方的中央政府对地方政府的激励函数可表示为:

式(2)中,λ(λ>0 )为中央政府给予地方政府精准扶贫的固定激励,其中主要包括扶贫资金的投入、扶贫优惠政策的支持等;γ(0 ≤γ≤1)为中央政府对地方政府激励的奖惩因子(亦称为地方政府的风险承担系数),该奖惩因子反映了中央政府在精准扶贫中的风险转移以及地方政府对中央政府精准扶贫的风险分担;其中γπ代表中央政府对地方政府的奖惩,即当地方政府在努力程度k下的精准扶贫成效达标时中央政府给予的奖励或不达标时给予的惩罚。

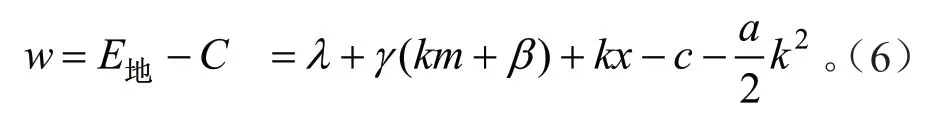

在式(2)的基础上,地方政府精准扶贫的收益函数可表示为:

式(3)中,x为地方政府精准扶贫每付出一单位努力所获得的额外收益,则kx为地方政府精准扶贫所获得的总额外收益(如政府形象提升、社会和谐与稳定等)。

3.委托方中央政府精准扶贫的期望收益

当中央政府为风险中性时,其期望收益等于其期望效用,即:

此外,在精准扶贫的过程中,中央政府对地方政府的监督会产生一定的监督成本,由于精准扶贫会使广大贫困群众精准脱贫,从而中央政府会获得贫富差距缩小、社会和谐稳定、政府形象提高、国际声誉提升等溢出性收益。由此可见,中央政府精准扶贫的溢出性收益远大于其监督成本,因此,中央政府对地方政府精准扶贫的监督成本可忽略不计。

三、两种情境下精准扶贫委托代理模型与激励机制

(一)中央政府不监督地方政府时的精准扶贫委托代理模型与激励机制

若中央政府不监督地方政府,则央地政府在精准扶贫中存在严重的信息不对称。此时的委托代理模型可表示为:

式中表示地方政府保留收入。

地方政府的实际收益函数可表示为:

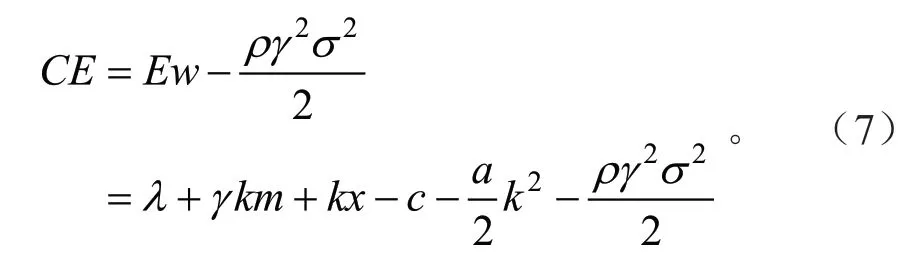

故地方政府的确定性等价收入为:

式(7)中,Ew为地方政府的期望收益,为地方政府的风险成本,当γ=0 时,风险成本为0。

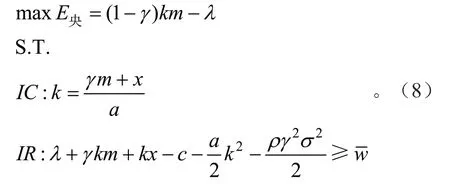

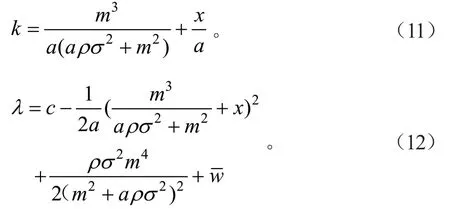

由于激励相容约束的存在,地方政府为了实现自身利益的最大化会选择其效用最大化的努力水平。因此,根据极值的一阶条件得代入上述模型得:

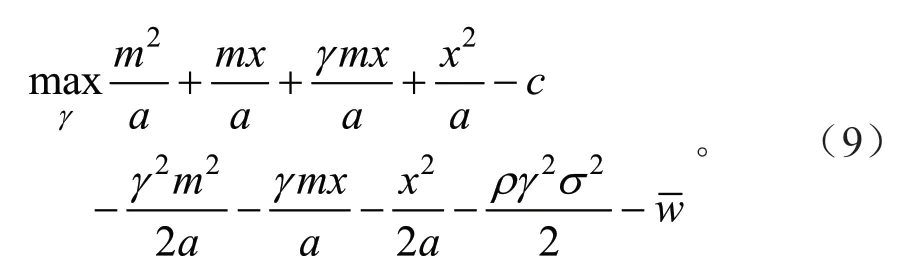

将(8)式中的IC与IR代入目标函数得:

一阶条件为:

对以上分析可做进一步探讨:

1)总的来说,地方政府在精准扶贫的过程中会承担一定的风险,其承担风险的大小与风险规避度ρ、总收益增加系数m、努力成本系数a以及各种外生不确定性变量的方差σ2密切相关。即地方政府精准扶贫成本越小,扶贫总收益越大,除努力程度以外的其他影响精准扶贫成效的不确定性因素越少,则地方政府越趋向于承担更多的扶贫风险。

5)中央政府给予地方政府风险承担系数的大小会影响其精准扶贫的努力程度。由式(8)可得:

由式(11)、(12)可知,地方政府精准扶贫的努力程度与a、ρ、σ、m、c等因素有关,在中央政府无法控制地方政府风险规避度ρ的情况下,可以通过提供扶贫资金、制定优惠政策、规范扶贫环境、完善考核制度、优化奖惩机制等方式提高地方政府精准扶贫的努力程度。而此时中央政府对地方政府的最优激励为:

由此可见,央地政府委托代理关系下的精准扶贫激励机制是促进地方政府积极扶贫的关键性机制,而此机制发挥最大效用的关键在于中央政府给予地方政府一个合适的精准扶贫风险承担系数γ。风险承担系数γ过小,则中央政府的激励无法充分调动地方政府精准扶贫的积极性;风险承担系数γ过大,中央政府主导的扶贫开发工作风险水平过高,也不利于精准扶贫。因此,风险承担系数γ的大小在很大程度上决定了地方政府精准扶贫的积极性以及最终的扶贫成效。

(二)中央政府监督地方政府时的精准扶贫委托代理模型与激励机制

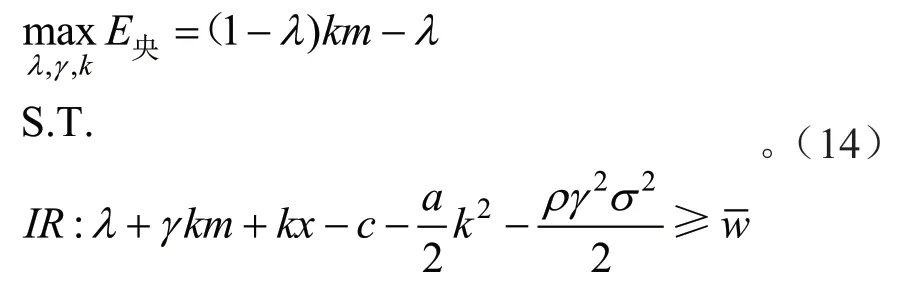

若中央政府通过设定专门的精准扶贫监督机构、定期的省纪委巡查或受理群众举报投诉等方式有效监督地方政府的精准扶贫工作,从而最大限度地降低央地政府间精准扶贫的信息不对称性,则更有利于实现精准扶贫委托代理的帕累托最优。当中央政府能够监督到地方政府的努力程度k时,则激励相容约束将不再起作用,此时任何努力程度的k都可以通过满足参与约束的强制合同来实现。在此种情况下,最优的精准扶贫委托代理关系的实现关键在于中央政府通过设定合适的风险承担系数γ、给予合适的固定激励λ及引导、鼓励地方政府选择一个最优的努力程度k。结合式(8),可以得出以下最优化问题:

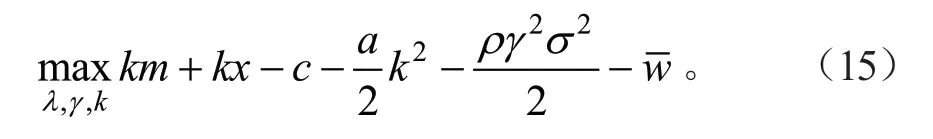

在最优情况下,参与约束等式成立(中央政府可以减少对地方政府精准扶贫财政资金的投入,更多的依靠地方政府的能力去扶贫、脱贫),因此可以将参与约束通过中央政府给予地方政府的固定激励λ代入目标函数,则式(12)的最优化问题可表示为:

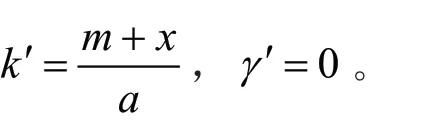

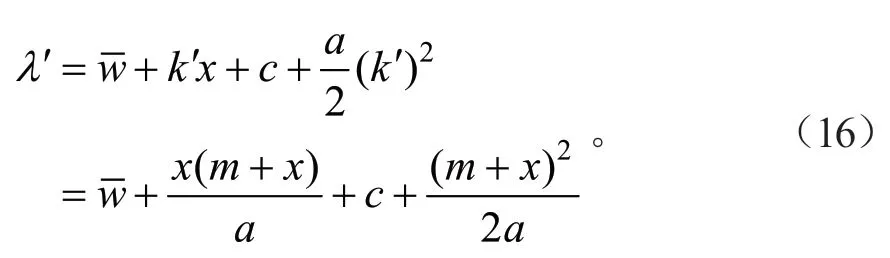

式(15)表明,中央政府的目标是实现精准扶贫效益的最大化以及社会总福利的提高。根据最优化的一阶条件可知:

将k′与γ′代入式(14)中的IR,可得帕累托最优激励合同,即中央政府给予地方政府的最优激励为:

对以上分析可做进一步探讨:

1)由最优化的一阶条件可知,精准扶贫的最优激励为地方政府不承担任何风险(γ′= 0),而中央政府给予地方政府精准扶贫的固定激励λ等于地方政府的保留效用、精准扶贫成本c与其他额外收益kx的总和。

2)当中央政府监督地方政府的精准扶贫工作时,可以观测到地方政府的努力程度k,若地方政府选择的努力程度时,中央政府就会给予地方政府少于λ′但大于保留效用的固定激励(如减少扶贫资金的投入),而地方政府为了实现自身收益的最大化,就会转而选择的最优努力程度。

3)“精准监督”护航“精准扶贫”。没有监督的权力必然导致腐败,而中央政府的监督作为法制监督的重要组成部分,是构建良好的精准扶贫生态环境、避免扶贫腐败、督促主体责任落实的重要保证,中央政府的权威监督可以有效促进地方政府依法扶贫,依法脱贫,从而缩小贫富差距,实现共同富裕。因此,上述的帕累托最优合同具有现实意义。

四、结论与建议

(一)结论

本研究应用委托代理理论的分析方法对精准扶贫中的委托人(中央政府)与代理人(地方政府)的行为策略进行了深入分析,重点讨论了中央政府为风险中性、地方政府为风险规避时中央政府在监督与不监督两种情境下的委托代理模型与激励机制,这既是对新常态下精准扶贫理论的有益探索,也是对新时期精准扶贫实践的有效促进。研究主要得出以下结论:

第一,总体而言,在委托代理机制下,作为委托人的中央政府与代理人的地方政府具有利益一致性,其行为策略都是为了实现自身效益的最大化。委托代理模型作为一种富有效率的竞合机制,能够最大限度地调动地方政府精准扶贫的积极性,即提高地方政府精准扶贫努力程度,从而有利于实现精准脱贫与共同富裕。

第二,对央地政府而言,精准扶贫是一项复杂的系统工程,需要双方的精诚合作才能推进项目的顺利实施。因此,面对复杂的外部环境,中央政府的监督可以有效降低信息不对称程度,从而加强了央地政府之间的信息沟通与交流,把由于信息不对称而造成的精准扶贫损失降到最低;中央政府激励策略的改变会影响地方政府精准扶贫的努力程度;地方政府精准扶贫的努力程度与其努力成本系数、风险承担系数、风险规避度、总收益增加系数以及其他外生不确定性变量等密切相关。

(二)建议

为了有效促进精准扶贫的实施,最终实现精准脱贫,本研究从中央政府的角度出发,对央地政府间精准扶贫的激励机制提出如下建议:

第一,强化精准扶贫监督机制。精准扶贫要以资金为支持监督为保障,监督精准扶贫项目资金、政策措施以及主体责任等的落实情况,确保中央政府的扶贫资金确实用在贫困群众身上。加强中央政府与地方政府统筹协调与反馈机制,建立扶贫对象、扶贫项目公示制度与扶贫资金信息披露制度,确保阳光扶贫、依法扶贫。发挥政府、社会、群众等各监督主体的监督作用,形成政府依法监督、社会协作监督、群众投诉举报等完整的协作监督链条,从而最大限度地避免“假扶贫、假脱贫”以及扶贫腐败等现象的发生。

第二,完善精准扶贫奖惩机制。加大对地方政府精准扶贫的激励奖惩力度,给予积极扶贫、如期脱贫的地方政府一定的物质和精神奖励,加大对消极扶贫、消极脱贫的地方政府的惩罚力度。鼓励、引导地方政府因地制宜、因时制宜、因户施策、因贫施策、突出特色、注重实效。推广实行自主投入、政府扶持、以奖代扶、先扶后奖的政策,降低精准扶贫固定资金投入的比重,加大精准扶贫奖励资金比例,倒逼地方政府以更大的努力程度扶贫脱贫,运用奖惩手段、发挥激励功能,从而最大限度地调动地方政府精准扶贫的积极性。

第三,健全精准扶贫考核机制。将精准扶贫纳入干部队伍绩效考核之中,提高精准扶贫工作的考核权重。实现“考事”与“考人”并轨施行,把精准扶贫的“考事”作为下年度提供扶贫资金与扶贫项目的优先考虑与重点倾斜对象,发挥正确“考人”的激励约束作用,注重在“扶贫攻坚主战场”中考察识别干部、选拔使用干部、问责处理干部。鼓励先进、鞭策后进,发挥激励功能,从而最大限度地增强地方政府精准扶贫的紧迫感与责任感。