“寻根”的“歧路”:论寻根文学对知青经验的转化

——以《棋王》和《北方的河》为例

杨 宸

内容提要:阿城《棋王》与张承志《北方的河》作为被事后指认的寻根文学作品,其展现的转化知青经验的两条路径,揭示了寻根文学共名下的差异。前者通过对“苦难”的相对化和情感隔离,经由叙述“吃”和“棋”的矛盾与统一来与中国文化相勾连,在人伦日用中发现精神文化价值,以对知青经验进行内在体认的方式,召唤出了可在现代化进程中认同的“文化中国”。后者则将知青经验对象化为表征着地理中国的河流,并以外向赋形的方式寻找能将知青一代的情感、记忆与对象化的地理中国统一起来的恰当“形式”,最终在美文式的民族“形式”中将地理中国提升为积淀了独特民族历史的“文化中国”。前者的主体是非政治的现代个人,后者的主体则是政治化的底层—人民。二者构成了“寻根”光谱的两极。

一 寻根文学与知青经验

自1980年代起,寻根文学就常常处于知青文学的“阴影”之下。

王晓明和陈晓明可算这一思路的代表。前者在1980年代就明确将寻根作家的知青经历视为一种“创伤”和“苦难”,并以为“寻根”不过是这种知青经验的文化外衣;①后者则认为寻根小说本就是知青文学的再命名,尽管“寻根”将个人记忆夸大为了民族文化记忆,但知青生活的真切体验与创痛仍然主导了整个“寻根”文本。②

确实,寻根作家的主体是知青作家,他们对于“文化”和“中国”的认知很大一部分来自他们上山下乡得来的生命体验。但若以知青经验/知青文学完全取代“寻根”的理论主张和文本实践,则易掩盖话语转化背后的权力博弈与意识形态争夺。应考虑的是,知青经验为何以及如何被呈现、发展为一种“寻根”叙述。对此贺桂梅指出,知青之所以在新时期出场,就在于要“为这段历史也为自己寻找一种合法的认同叙述”③。这种认同需求必须直面的恰是新时期铺展而来的现代化进程,于是,一方面是知青作家对如何将知青经验整合进现代化进程中以获取稳定的主体位置而产生的个人身份焦虑;另一方面则是进入“世界”反观自身而导致必须寻求独特性的民族主体身份焦虑,两者恰恰在那段知青历史中相遇并一拍即合:“正是在乡村生活经验中所‘发现’的这种历史,使知青作家获取着超越一己悲欢的精神认同。那是他们认知‘中国’的时刻。”④

然而需要辨明的是,寻根文学作为一种“事后命名”,是由一批敏锐的编辑和批评家先发现了其时文学创作中的一些文化新质⑤,而后经由杭州会议的讨论,才逐渐演变为文学创作者自觉的寻根实践。也就是说,寻根文学旗下的作品有不少都具有“事后追认”的属性,而这些作品在被“寻根”吸纳之前往往都因涉及知青生活或知青经验被划入知青文学之中。如果说寻根作家对“文化中国”的体认主要来源于其知青阶段的真切经验,那么在寻根文学的自觉阶段,这些经验往往只作为一种“前文本”而存在,它们被过滤提纯而升华至一种文化性的背景。但在杭州会议之前寻根文学的“自在”或“潜在”阶段中,知青经验却被置于叙述舞台的中心。所以,不同于后来自觉的“寻根”创作,这批被发现具有新质而被追认为“寻根”的作品只能在知青经验中完成潜在的文化叙述,或者说,恰恰是其对知青经验的整合与转化开启了一条通向“寻根”与“文化中国”的道路。

可以进一步追问的便是:这些“自在”的“寻根”文本究竟是怎样处理知青经验而使其具有或能被理解为具有一种文化新质,并最终召唤出“文化中国”的民族想象呢?正是在这种视域中,阿城和张承志的创作可以被看作两个典型。

1984年,张承志的《北方的河》和阿城的《棋王》分别在《十月》和《上海文学》上发表,立刻引发热潮。很多编辑和评论者认为它们都带有一种文化新质,这成为促使召开杭州会议的因素之一⑥。两篇小说都以知青经验为载体,《棋王》的故事发生在知青下乡插队的过程中⑦,《北方的河》则以“重走知青路”为其重要情节并涉及了对红卫兵经历的反思。可以说,这两篇小说的“文化新质”与它们对知青经验的处理密不可分。然而,尽管二者后来都被指认为“寻根”代表,但它们却延伸出了不同的道路。阿城作为“世俗”文化的推崇者,欣然领受了“寻根”的命名(其实他就是发起人之一),张承志自称乌珠穆沁草原的养子⑧,思路带有鲜明寻根色彩,但却一直与杭州会议发展出来的“寻根文学”保持疏离。就此而言,阿城和张承志的创作构成了“寻根”的“歧路”,这不仅表现了他们对“文化中国”想象的理解差异,并且根本显示了“寻根”的话语—权力构造背后1980年代思想图景的内在张力。而这一切,早就“写”在了1980年代的开头,印刻在了他们转化知青经验的两条道路之中。

二 阿城的《棋王》:生道、棋道与内在体认

杨晓帆曾指出,《棋王》的经典化实际上伴随了寻根文学对其的“剥离式批评”。她认为,无论是阿城还是批评家,最初都是把《棋王》作为知青文学来对待的。只是“寻根”大旗打出之后,这段“前史”被迅速地从《棋王》批评史中剥离了出去。写实性内容被屏蔽,对《棋王》的解读便只剩下了棋道、生道等文化寻根层面。⑨这一论述对于唤回被“寻根”遮蔽的知青历史非常重要。但值得注意的是,《棋王》问世当年,王蒙便发表了评论。除了提出王一生这个知青形象是对知青文学的补充外,他还强调,王一生的“中华棋道”是“‘大道’与‘小技’完全融合”的“非常中华式的理论”,因此下棋就具有了“某种象征的意味”,写的虽然是下棋,但又不仅仅是下棋。⑩王蒙的这一层分析,与后来认为《棋王》的“棋”中积淀、体现了中国传统文化的分析已经非常接近。而王蒙评论时距杭州会议“启动”寻根文学还有两个月。可见,说《棋王》在“寻根”之前有一段纯知青化的批评时期,其实很可疑。就更不用说,杭州会议的召开因素之一是由于出现了《棋王》等带有文化新质而非知青文学新质的小说了。

可见,我们在对“寻根”于《棋王》处建立的经典化解读霸权进行祛魅的同时,容易陷入一种反向的“剥离”,即认为《棋王》的文化寻根性质是被批评家或寻根文学强加的,所以要拨开这层“外衣”去抓住《棋王》作为知青文学的本质。然而同为权力决定的话语,就不存在谁比谁更本质的问题,关键在于在某一阶段谁比谁更适合作为“本质”以及这种语码的转换是如何实现的。固然,可能出现某种外在的话语权力,强制将“可读的”文本扭转为“可写的”文本并使之为己所用,但更容易出现的情况,恰恰是文本自身提供了契机,使得某种话语得以征用之,新的权力话语恰恰是在这个文本或多个文本的语码实践中生成的。具体到《棋王》,前述两种“剥离”思路,其实是一样的,它们都割裂了《棋王》的知青经验和文化属性,它们忽视的是,《棋王》后来之所以被指认为“寻根”,正是因为很大可能上它本身具有这一属性,而且不是在知青文学之外具有这一属性。恰恰是在作为一部知青小说的层面上,对知青经验的转化,才使得《棋王》生成了其潜在的文化寻根意味。

于是,紧接着的问题就是,《棋王》的这一由“知青”到“寻根”的过程是如何在其文本之中内在地实现的?

在前述王晓明和陈晓明对《棋王》的分析中,知青经历都被视为一种“苦难”和“创伤”,一种时代造成的“无父的创痛”。这当然不单是指上山下乡这一过程,而是对1950年代到1970年代多次政治运动的整体观感,家庭的轰毁、青春的虚度、生活的艰难等都在其中。这种苦难表达可谓是新时期归属于伤痕文学、反思文学的知青叙述之主流。但是,《棋王》里的王一生却提供了不同的理解。在火车上与叙述者“我”初相遇时,王一生便区分了“你们这些人”和“我们这些人”:“你哪儿知道我们这些人是怎么回事儿?你们这些人好日子过惯了,世上不明白的事多着呢!”⑪这种区分在插队生活中就明确化了,“我”认为知青生活清苦,“主要是没什么玩儿的,没书,没电,没电影儿。……闷得无聊”,而王一生却觉得“粮?钱?还要什么呢?不错,真不错”,并认为“人要知足,顿顿饱就是福”⑫。这种区别的根源在于插队前两人的阶级差异。王一生的父母没文化,钱挣得少,又要拉扯儿女,因而家庭贫困,而“我”在父母被打倒前的生活显然优渥得多。在给仲呈祥的信中,阿城就提到过这种知青感受不同的原因:“普遍认为很苦的知识青年生活,在生活水准低下的贫民阶层知识青年看来,也许是物质上升了一级呢!”⑬这也是为什么王蒙认为王一生是对知青小说的一种补充。其实不仅是王一生,《棋王》中的“脚卵”倪斌也提供了新的知青形象。倪斌来自南方大城市,文化世家出身,未遭大难,善于利用家庭的门路和资源为自己谋得更好的待遇条件,也帮助朋友。他在物质贫乏的插队生活中能吃得上巧克力、麦乳精,也能凭与地区文教书记的关系并不惜一副珍贵的明朝乌木棋实现工作调动,让王一生得以参赛。显然,倪斌体现的是既不同于“苦难”也不同于“知足”的知青叙述。其实,无论是王一生还是倪斌,他们的作用都是使知青叙述中的“苦难”相对化了。在《棋王》中,主流知青文学中的“苦难”与“创伤”的单一化经验被打破,它们不再构成叙述的动力与中心。

《棋王》处理知青经验的另一种方式,可称作“情感隔离”。所谓情感隔离并非不表达情感,而是避免汹涌情感的直接宣泄,代之以一种隔岸观火或加以限制的叙述态度。《棋王》开篇便是这样的情感隔离:“父母生前颇有些污点,运动一开始即被打翻死去。家具上都有机关的铝牌编号,于是统统收走,倒也名正言顺。我虽孤身一人,却算不得独子,不在留城政策之内。我野狼似的转悠一年多,终于还是决定要走。”⑭家破人亡的重大变故,由“我”平静叙来,竟如事不关己一般,程光炜称之为局外人一样的无所谓口吻。⑮正是这种口吻隔绝了痛苦、悲愤等情感,使激烈感情因素的大规模直接宣泄丧失了可能。此外,情感隔离还表现在以静写动的手法上。正如季红真所言,阿城讲故事,“每到高潮处,便出现一片静的氛围”⑯。比如《棋王》中经典的象棋车轮大战,就写王一生的“静”:“王一生的姿势没有变,仍旧是双手扶膝,眼平视着,像是望着极远极远的远处,又像是盯着极近极近的近处”⑰。与棋场外群众的闹嚷形成对比,政治运动式的集体场景被武侠小说式的狂欢场面所取代,而这些热烈的情绪又全部被收拢在王一生的“静”之中,以一种曲折的方式发散。⑱作家施叔青曾就棋赛的以静写动提问阿城⑲,阿城的回答主要从创作的过程出发,但从完成的效果看来,它与局外人口吻是一致的,即避免直接的情感宣泄与泛滥。而大规模的情感喷涌,无论是承受苦难的痛苦情绪直接表达,还是回归主体位置的政治能量与热情的抒发,都是其时知青文学中占主导地位的表现手法。在阿城这里,它们显然被否定了。

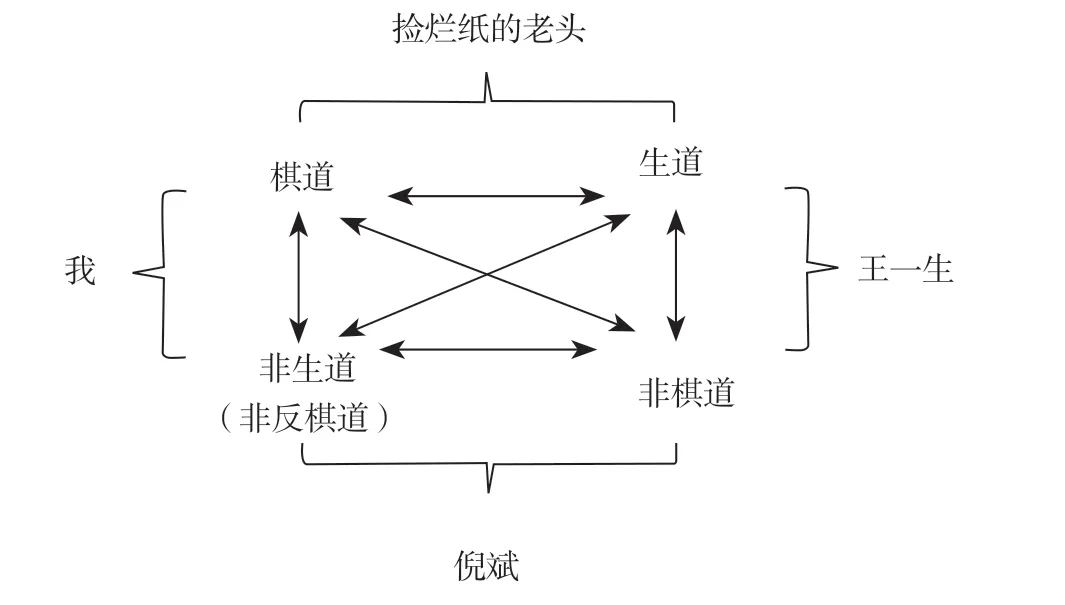

“苦难”的相对化和情感的隔离使得知青文学中惯常的主题、叙事动机和表现手法都被取消了,如此的结果,是《棋王》只留下并完全能够集中力量凸显知青生活中更为基本、更为坚固的“事实”层面:“吃”和“棋”。汪曾祺认为《棋王》就是写“关于吃和下棋的故事”⑳,可以说代表了诸多《棋王》评论的一致看法。问题在于,如何理解“吃”和“棋”?很明显,“吃”和“棋”分别联系着《棋王》中捡烂纸老头所说的“生道”与“棋道”㉑,而生道与棋道又对应着物质方面和精神方面。事实上,生道/物质生存方面与棋道/精神追求方面这组二元对立是构成阿城这篇小说的最根本的矛盾,《棋王》中的其他矛盾冲突都是在这组二元对立的基础上派生出来的,因此,我们便可以借用格雷马斯的符号矩阵对其展开分析,“这就能解释故事中变化的幻觉和事件的幻觉是怎样制造的”㉒:

要解释的是,此矩阵中的棋道和生道并非等同于对“棋”和“吃”的狂热,而是分别指对精神追求层面和物质生存层面的看重、肯定;反之,则是分别对这两方面的不屑、怀疑、否定。因此,我们能在此矩阵中安放《棋王》中的各人物。王一生虽然痴迷下棋,但他从不把象棋看作精神性的东西,他下棋只是因为“一下棋,就什么都忘了。呆在棋里舒服”㉓,他并不认为这是超出生活基准层面的精神追求,这与他对吃的态度是一致的,他反对“我”的观点,认为吃就是吃,不是什么精神需要。而且他对知青生活也感到满意,觉得“顿顿饱就是福”,这很大程度上源于死去的母亲对他的训诫:“你在棋上怎么出息,到底不是饭碗”㉔,所以他自己的态度也是“下棋不当饭”㉕。由此看来,王一生的“棋”实际上是从属于生道的,而他对精神追求一面,基本上是漠视或否定的,所以他是“生道”和“非棋道”的结合。“我”则相反,在“我”看来,吃不仅是生理需要,“而且是一种精神需要”㉖,用王一生的话说,这是好上加好的“馋”,因此“我”对知青生活也不满,“主要是没什么玩儿的”“闷得无聊”㉗。可见,“我”对基本的物质生存层面是否定的,总想着追求更高级的精神享受,因此,在这个矩阵中“我”反而是棋道和非生道的结合。非棋道和非生道的结合则是倪斌,倪斌“受不了农场这个罪”㉘,认为农场知青“文化水平是很低的”,而象棋是“很高级的文化”㉙,这显然是对最基本的物质生存层面的不屑,而关键时刻,他又能出卖精神层面而换取更高的物质享受,“棋不能当饭吃的,用它通一些关节,还是值的”㉚,这又构成了对“棋道”的否定。与之完全相对的是捡烂纸的老头,老头精研棋艺,并且把棋视为一种“道”的精神文化层面,同时,他虽然生活困苦,感叹不会谋生,但一点没对这种维持生活基准线的物质生活感到不满,反而在捡烂纸这一基本生存活动中感悟到棋道本身(新与旧、阴与阳的辩证关系)。老头仿佛是金庸笔下的少林扫地僧,大隐于市,是棋道和生道的结合。

如此,从矩阵中即可看出小说的矛盾是怎样体现和消解的。《棋王》最基本的矛盾是棋道和生道的矛盾,这一矛盾的发展、解决与“我”和王一生的关系密切相关。一开始,“我”和王一生互不认同,“我”不认同王一生的基本物质生存层面,王一生不认同“我”的精神追求层面,但经过九局连环大战,王一生胜棋之后感慨:“妈,儿今天明白事儿了。人还要有点儿东西,才叫活着。”㉛实际上是认同了“棋”作为超越基本物质生存之外的精神层面,而我经过目睹这一战,看法也发生了改变:“不做俗人,哪儿会知道这般乐趣?家破人亡,平了头每日荷锄,却自有真人生在里面,识到了,即是幸,即是福。”㉜“我”也认同了基本物质生存中的意义。所以故事的结局,其实是“我”与王一生互相认同,“棋道”与“生道”统一了起来。而从纵向看,这种统一是通过对倪斌的否定(不赞同倪斌以棋换生活)和对捡烂纸老头在更高层面的肯定而实现的——王一生最初从捡烂纸老头处接触棋道,但不明白生道与棋道的关系,而经由最后战胜另一个老头(好像捡烂纸老头的重现)这一仿佛出师仪式的过程,他在更高层面实现了捡烂纸老头对棋道和生道的统一。在和施叔青的对话中,阿城提到《棋王》里实际上有两个世界,一个是“我”的世界,一个是王一生的世界,而在小说结尾“这两个世界都完成了”㉝。这种完成可以说就是“我”和王一生的互相认同,生道与棋道、基本的物质生存层面和更高的精神追求层面就此统一了起来。

阿城在1980年代后期曾将中国文化指认为一种世俗文化。世俗,就是实用,讲究老百姓的日常生活、人伦日用。阿城以为寻根文学的意义便是撞开了“世俗之门”,再度发现、呈露了民间世俗的生活情态,力图“改变自我”㉞。但是,阿城这里谈的“世俗”其实是不区分物质精神的,因为不分,所以也不存在统一二者的问题。就此返观,《棋王》中的物质精神统一该如何理解呢?

1980年代,新儒家的“内在超越”说已形成了理解中国文化的一条重要进路。但任剑涛指出,非宗教性文化不一定要以宗教文化的超越性为旨归,强调中国文化的超越性,皆是迫于“现代西方文化的压力认知”㉟。中国文化人伦日用的精神超越性之凸显,恰恰是现代化这一西方目光观审的结果。这也正是整个新时期,中国的学者、作家们所置身的共同语境。

面对同样问题的阿城,其策略可称为内在体认。一方面,是将精神、文化因素赋予最基本的物质生存层面;另一方面,则是在人伦日用每日荷锄之中,发现、体认到“真人生”的文化价值层面。“我”与王一生最后的互相认同,生道与棋道的统一既是要凸显这一浑然“世俗”的价值尺度,更是要以物质精神之“统一”来强调中国文化对此二者本来的“不分”。阿城常用禅宗语,说《棋王》是公案㊱,其实就是强调不可说,言意不分,只得领受、体认。所以李陀回忆《棋王》最初的结局是王一生后来不下棋了,“每天吃饱饭,下什么棋?”㊲而发表版本里则是我的想法:“衣食是本,自有人类,就是每日在忙这个。可囿在其中,终于还不太像人。”㊳好像两人在互相认同后又马上回到各自的世界里去了。但用阿城的禅宗表达,这是“识到了”,结果仍是“非常非常直接,非常非常朴素”㊴。生道与棋道互相认同之后的吃和棋仍是吃和棋,但后者却明显多出了一层自我反思的维度。就《棋王》来说,这不仅是禅宗,正如最后老者的评价“汇道禅于一炉……中华棋道,毕竟不颓”㊵凸显了文化整体性的意涵,《棋王》以“世俗”内在体认的恰恰是作为整体的中国文化之意蕴。

这正是阿城想象“文化中国”的方式。而《棋王》对中国文化之内在体认的想象,又是通过对知青经验的内在体认实现的。它不是向外投射的对象化,不是向外投入到现代化政治实践中,而是通过排除主流知青小说中常见的主题和动机,向内深入日常生活层面,在“吃”和“棋”中体认中国文化,在人伦日用之中发现精神价值。通过这种转化知青经验的方式,《棋王》绕开了对实际历史政治问题的具体反思,经由个人的内在体认,直接召唤出一个可以重新认同并以之实现独特现代化的“文化中国”。这个“中国”既是个人的,也是非政治的。

三 张承志的《北方的河》:外向赋形与“形式”追求

尽管张承志的《黑骏马》《北方的河》等作品皆因其文化特色而被指认为寻根文学的重要代表,但他却从未主动积极地参与到这一文学潮流中。执着于“北方”的张承志一直与从“南方”动员起来的这一“寻根”潮流保持着相当的距离。但另一方面,在寻根文学风流云散之际,正如阿城所言,恰恰是张承志才完成了知识结构的更新,“找到真正的根了”㊶。这里的“根”指的是张承志对自己作为回族的民族—文化身份的认同。由此看来,张承志的“寻根”与寻根文学的“寻根”并不能完全等同,他们借用的是同一个能指,但指涉的恐怕是完全不同的道路。

要理解这种差异,势必触碰到何吉贤提出的“张承志难题”——它由张承志“‘作家’身份的特殊性”决定,它涉及的不仅是宗教,更是中国的边疆民族问题、西北内陆问题、伊斯兰问题、关于1960年代的革命问题等学术、思想以及现实问题。而这些难题的背后则是“如何理解中国”这一持续的追问㊷。在此,笔者无意也无力去解决这一巨大的“难题”,仅提出一点简单的猜想:如果说张承志的创作与寻根文学存在某种相似性或一致性,那么是否是因为它们都在某一阶段拥有一种召唤以文化为规定性本质的“中国”想象的渴望?更进一步,如果说寻根文学恰恰是在对知青经验的转化中获得了滋养,那么张承志与阿城是否已在其对知青经验的不同处理方式中埋下了道路差异的伏笔呢?这些疑问构成了笔者解读《北方的河》的出发点。

在《北方的河》之前,张承志于1982年发表了中篇小说《黑骏马》,以古歌《钢嘎·哈拉》和散文化的抒情笔触串起了内蒙古草原上“平凡的女性的人生”㊸。这篇小说明显脱胎于张承志在内蒙古插队的知青经历,但知青视点却被隐藏了起来,知青经验不作为叙述对象和明确的舞台背景,只是以材料库和潜在基础的形态存在,就如同后来许多寻根小说的做法一样。当然,也正是这种方式引起了批评家们对寻根文学的不满:不过是挂羊头卖狗肉的知青文学再命名。《黑骏马》后来被张承志用来思考文明的代言人的问题:“你具备代她发言的资格吗?”㊹这明显表现了张承志道路与寻根文学的内在龃龉:寻根文学是不关注“代言”问题的。然而,事实上张承志最初也不关注这一问题,这既是由于他自认“从未把自己算做蒙古民族之外的一员”㊺,也因为他的民族文化叙述本质上指向的是“也许语言种族各异而命运相同的人们”㊻,他们为“人民”这一共名所凝聚起来并召唤着那个“背负着沉重的遗产和包袱前进”㊼的中国想象(这一点在《北方的河》里完全明确了)。因此,也只有在张承志认同了自己的回族身份之后,民族认同错动了中国想象,“代言”问题才具备了出现的契机。

不过,需要注意的是,虽然“代言”问题在最初的《黑骏马》中并不成问题,但其问题意识已然通过另一种方式呈现了出来,那就是对“形式”的关注。张承志懊丧于自己没有“捕捉到一种理想的形式”㊽来把《黑骏马》写得丰满有力,并在之后的创作中体会到了“认识的不易和形式的难以捕捉”㊾。这种形式焦虑与“代言”其实有着相似的内在结构——一种外在、外来的“知识”、叙述是否能完全、准确地还原出特定民族内部的感性存在与具体生活,一种诞生于特定民族文化的情感如何找到恰当的表达形式,叙述者是否及如何能在一种民族文化内部占据一个合适的位置,以使他能准确地为自己的回忆、情感和梦想赋形?这些问题都伴随着形式焦虑而留在《黑骏马》之中有待展开,不过,仅仅两年后,它们就在《北方的河》中成为一种文本现实。

不似《黑骏马》,《北方的河》直接以知青经验为表现对象,这里不再有潜在的“代言”问题,但一切都关乎“形式”。小说开篇是这样一段前言:

我相信,会有一个公正而深刻的认识来为我们总结的:那时我们这一代独有的奋斗、思索、烙印和选择才会显露其意义。但那时我们也将为自己曾有的幼稚、错误和局限而后悔,更会感慨自己无法重新生活。这是一种深刻的悲观的基础。但是,对于一个幅员辽阔又历史悠久的国度来说,前途最终是光明的。因为这个母体里会有一种血统,一种水土,一种创造的力量使活泼健壮的新生婴儿降生于世。病态软弱的呻吟将在它们的欢声叫喊中被淹没。从这种观点来看,一切又应当是乐观的。㊿

这段话中知青一代和“幅员辽阔又历史悠久”的“中国”同时登场,但它们又是分裂的,知青一代是等待评定和超越的一代,而“中国”则为超越知青一代的“新生”提供可能。然而,如果进入《北方的河》正文,我们即可发现,小说要完成的恰恰是知青一代和中国的统一,换言之,《北方的河》要实现的不是下一代而是作为“这一代”的知青的“新生”。那么,这种统一和新生是如何完成的呢?

刘岩认为现代化的甚至可以说是西方中心的地理学“知识”起到了至关重要的中介作用,小说主人公身兼知青和人文地理学研究生的备考者两重身份,“整个叙述过程正是地理科学考察之旅对昔日串联下乡的‘革命’之旅的吸收和重组”[51]。刘岩关注的是张承志的专业背景,《北方的河》发表时,张承志早已从中国社科院北方民族史暨蒙古史专业毕业,获得历史学硕士学位,并且正以学者的身份展开专业的学术研究。他拥有专业且丰富的中亚—蒙古学知识,而恰恰是这种知识,使知青经验和“中国”的联系统一成为可能:“‘中国地理’得以成为历史记忆编码的有效方式,乃是由于它本身已被视为未受历史玷染的、天然正当的‘科学’视野”,因此,“看似不假他物的‘心灵’或‘精神’事实上正依托于一种‘知识’的秩序或框架”,依赖于占据“‘现代化’知识秩序中的主体位置”。[52]确实,这种潜在的知识框架及其作用是不可忽视的。但是,小说中还存在着这样一些叙述——小说开始不久,“概念”问题便浮现了出来:“他对着高原,竭力想把视野里的景观记住。他皱着眉头,回忆着《中国自然地理》中那些专门概念的内容。‘曲流宽谷’,突然一个概念跳了出来,他不禁微微笑了。”[53]主人公之所以“重走知青路”,是为了使知识概念获得感性内容,“增添感性知识”[54],然而,直接的感性经验却又在不断地冲破概念的束缚:“‘晋陕峡谷’,他激动地又想起了一个新名词。这个名词是多么难以咀嚼和消化呵,我将在将来要写的一切论文里,把‘晋陕峡谷’四个字都改成‘伟大的晋陕峡谷’。”[55]这种感性经验的体认发展到极端,则要求彻底越过概念,“你告诉我一切吧,黄河,让我把一切全写上那张考卷……那将不是一张考卷,而是一支歌,一首诗,一曲永恒的关于父与子的音乐”[56],甚至要冲决“知识”和“科学”的框架:“在黄河里游着的时候我就想,这不仅仅是河流地貌,也不是地理学。这是一支歌,一曲交响乐,是一首诗。在湟水边上我又在想,人文地理是科学,它有它的办法和路子。可是我除了科学还需要些别的。”[57]所以在小说结尾,主人公干脆向女记者宣布他要改行,“我想写诗”[58]。可见,如果说现代化的中亚—蒙古学知识秩序为小说提供了基础,那么这个基础并非一个既定的、不可触碰的存在,而必须接受质疑、反思和冲决。小说的表达试图触碰的是“知识的界限”,它想表明那个现代化的主体位置恰恰不是一个合适的位置,“知识”和“科学”也不是一个恰当的“形式”。小说从头至尾对知识框架的冲破其实已然提示出了《北方的河》的根本动力与目标:它一直在寻找那个合适的“形式”。随之而来的问题是,什么在寻找“形式”?而这个“形式”又意味着什么?

当主人公又一次见到黄河时,他召来了知青时代的记忆:

这个记忆他珍存了十几年。他一直牢牢记着,一个乳臭未干的毛头小伙子目瞪口呆、惊慌失措地站在山顶,面对着那伟大的、劈开了大陆、分开了黄土世界和岩石世界的浩莽大河的时刻。他现在明白了:就是这个记忆鬼使神差地使他又来到这里,使他一步步走向地理学的王国。[59]

这段话反映的,不是“知识”构成了小说的天然基础,恰恰是知青经验使得“知识”成为基础。换言之,正是因为知青经验事先设定了它的对象,中亚—蒙古学、地理学知识才得以成为小说的“方法”。然而,这一“方法”又是一个必须“消隐”的中介,一个必须被超越的“中介”,因为小说处理知青经验的方式要求的不是冷冰冰的地质,甚至不是地理,而是兼具感性存在和象征意味同时也与知青的命运融为一体的“中国”,这个“中国”通过地理学这一必须消隐的中介而被叙述为了为知青经验所彻底渗透的、“幅员辽阔又历史悠久”的“地理中国”。因此,小说中极力展现的,是知青经验如何与作为地理中国表征的河流密不可分:“你在年青时代就被惯坏啦,被那条自由的,北国的额尔齐斯河”[60],“那是一条被酷暑严寒的哈萨克草原养育得自由自在的大河啊,原来它把喝过它水乳的人都悄悄地改变了……那条自由而宽阔的大河重新塑造了你”[61],“我在黄河找到了自己的父亲,我在湟水找到了自己的血脉”[62]……这里显然存在着一个颠倒,看起来是河流—地理中国塑造了知青,但事实上,恰恰是知青经验需要河流及其背后的地理中国为其情感与记忆赋形,知青经验必须通过将其情感与记忆对象化为河流及其背后的中国而为自己在新时期寻找到一个恰当的“形式”。小说借徐华北之口将湟水边上那个破碎的彩陶罐指认为了知青一代的象征,“再也没有谁的生活像我们——打得这么碎了!”[63]因此他们迫切地想要找到一个恰当而完整的“形式”,想要找到一个合适的“位置”为他们曾经的生活、为知青经验赋形,这也是主人公的愿望,“我一定会在这个世界上找到我最喜欢的那个位置”[64]。而通过将知青经验对象化为充满象征意义的河流,知青一代的情感和记忆被整合到了一个完整的中国想象之中,北方的四条大河在对黑龙江的最终呼告中奔流为一体,知青一代破碎的生活被统一进了与地理中国并行的成长历程:“我就要成熟了,他听见自己在用浪涛的语言说着,我就要成人了……你让额尔齐斯为开道,你让黄河托浮着我,你让黑龙江把我送向那辽阔的入海口,送向我人生的新的旅程。我感激你,北方的河。”[65]正是这种对象化的知青经验需要找到属于它的“形式”,它完全不能被容纳到概念和知识的框架之中,正如张承志后来的表白:“我再不能容忍什么民族学、社会学、人类学”[66],这种血肉相关的切身经验必定冲破“地理学”去寻找那个更为感性具体、更与自身命运相契合的对象与位置,那是“一支歌,一曲交响乐,是一首诗”。

在张承志写于1985年的文章《美文的沙漠》中,他提出“小说首先应当是一篇真正的美文”,而这样的美文应当是一首音乐、应当是一幅画、应当是一首诗。[67]很明显,这个“美文”正是他要在《北方的河》中寻找的那个恰当的“形式”,这个“形式”意味着什么呢?也是在《美文的沙漠》中,张承志坦承:“我只是在些微地感到了它——感到了美文的诱惑之后,才正式滋生了一种祖国意识,才开始有了一种大人气(?)些的对中华民族及其文明的热爱和自豪。”[68]只有从这句话出发,才能真正理解《北方的河》最后那个多重的统一:“他惊喜地发现自己正在继续获得着青春……他已经朦胧地读到了一首真正的诗。他明白,在黑龙江和北方的条条大江长河上,那首诗就要诞生了。”[69]主人公终于告别了那个需要依靠岩石的女记者,见到了那位如河流一般的“活生生的姑娘”[70],那个属于他的“对象”。于是,青春与爱情,位置与对象,知青经验与对象化的河流—地理在“真正的诗”中完全融为一体,也正是在这一完整而恰当的“形式”中,地理中国被彻底提升为一种文化中国想象:“即使文明失败了,人们也应该看见:还有以美为生的中国人。”[71]

由此可见,不同于《棋王》的内在体认,《北方的河》对知青经验的处理是将其对象化为地理中国的形态,并通过对将知青的情感记忆和对象化的地理中国统一起来的恰当的“形式”,实现一种对美文式的“文化中国”的认同。看起来,这好像是《手稿》中人的本质力量的对象化的创作表现,但二者其实是不同的。张承志外向赋形的那种“形式”并非仅是个人力量的对象化,也不是有待“内容”填充的空洞的“形式”——一方面,张承志在1978年的《骑手为什么歌唱母亲》中就已宣告“母亲——人民,这是我们生命中永恒的主题”[72],而且后来他也不断表示从不后悔这一立场,因为“人民”不是什么空洞的理论,“它背后闪烁着那么多生动的面孔和眼神,注释着那么丰满的感受与真实的人情”[73]。这不仅关系到积淀了历史的民族文化,更重要和具体的是,它关系着与新时期同样理想主义的1960年代,关系着张承志难以忘怀的那个1960年代及其特定的社会主义实践。正如学者罗岗所言,这不仅关系到文明,“更关键的还是‘历史’”,在“‘六十年代’及其背后漫长的中国革命所锻造的决定性历史视域中”,“人民就是伟大的母亲”,[74]这就决定了张承志的“形式”并不源于一个具有本质力量的现代的普遍之人,而是源于作为特定政治实践形态的底层——人民,源于关联着其知青经验的、他不断修复和发展着的1960年代。

所以,张承志的“文化中国”根本上不同于阿城的文化中国,因为他所呼唤而出的是那个积淀着1960年代历史的文化中国,是民族的底层——人民所创造和表现出来的文化中国。张承志的“形式”是积淀了这些特定内容的形式,它吸引、召唤着张承志寻找并融入其中,因而实际上,张承志对恰当形式的寻找不是“填充”,而是“继承”,是找到那个“父亲”/“母亲”(如《北方的河》中将黄河指认为父亲),从而接受“人民之名”或“父之名”,融入到那个共同体的秩序之中。

四 结语

显而易见,《棋王》和《北方的河》对知青经验的处理是完全不同的。《棋王》经由叙述“吃”和“棋”的矛盾与统一来与中国文化相勾连,在人伦日用中发现精神文化价值,从而以对知青经验进行内在体认的方式,召唤出了那个可以作为现代化进程中的独特的民族国家来加以认同的“文化中国”。《北方的河》则是将知青经验对象化为表征着地理中国的河流,并以外向赋形的方式寻找能将知青一代的情感、记忆与对象化的地理中国统一起来的恰当“形式”,最终在美文式的民族“形式”中将地理中国提升为积淀了独特民族历史的“文化中国”。前者的内在体认,是基于个人的内在体认,与现代的普遍人性的个人有着密切关联,其内在体认的最终目的是把这样的个人“制约”在中国独特的文化之中,从而将现代化的人道主义话语融入中国本土文化。而后者的外向赋形与追求,其主体是知青一代,它关联着1960年代特定的社会主义实践,关联着作为政治实践形态的底层——人民,它所寻求的目标,则是融入那个民族化的、文化中国化的底层——人民。

这种对立实际上根源于共同的语境,即在新时期视域中,如何应对西方现代化范式。因此,它们都具有相似的“寻根”结构(将“人”限制于“文化”),但因为对“人”与“文化”的取舍殊异,二者又恰恰在这一文本实践的潜在阶段设置了“寻根”的两极:《棋王》的内在体认是去政治化的,《北方的河》的外向赋形则是政治化的。当然,这里的“政治”确有所指——前者的关注点在如何绕开1950—1970年代的社会主义实践而实现以文化为本质的独特的中国现代化,后者则期望通过对中国社会主义实践的遗产的批判性继承,来发扬一种底层——人民的中国文化,进而完成某种程度上延续了1960年代精神的社会主义现代化。如此,与其说“寻根”呈现了认同传统与批判传统之间的矛盾,毋宁说它凸显了另一问题,即在“传统”与“现代化”之间如何安放那个作为新时期“消隐的中介”的“政治”。这样看来,“寻根”所提供的其实是一个光谱,在其“潜在”阶段已隐含的两极之间,后来“自觉”的“寻根”写作——无论是韩少功以越过了1950—1970年代实践的启蒙范式考究位于边缘的楚文化,还是王安忆让儒家文化、现代化范式与社会主义话语在“反讽”之墙上的直接遭遇——都能在这个光谱上找到相应的位置。

然而,也正是因为“寻根”模式最终呈现的乃是“光谱”,从光谱不同频段所投影出的“文化中国”便绝不可能相同。所以“寻根”最终完成的只能是对“文化中国”的多重的想象,而非统一的图景。这种差异与分裂,在阿城与张承志作为“潜在寻根者”转化知青经验的“歧路”中,便已埋下了伏笔。换言之,寻根文学在寻找“启动根源”时,就已为自己写下了“结局”。

注释:

①王晓明:《不相信的和不愿意相信的——关于三位“寻根”派作家的创作》,《文学评论》1988年第4期。

②陈晓明:《中国当代文学主潮》,北京大学出版社2009年版,第322~328页。

③④贺桂梅:《“新启蒙”知识档案——80年代中国文化研究》,北京大学出版社2010年版,第179、179~180页。

⑤⑥陈思和:《杭州会议和寻根文学》,《文艺争鸣》2014年第11期。

⑦据阿城所言,《棋王》的最初创作时间是在1970年代初,正是阿城插队期间。参见阿城《简体版自序》,《棋王树王孩子王》,江苏凤凰文艺出版社2016年版,第169页。

⑧㊹[66]张承志:《二十八年的额吉》,《草原》,花城出版社2007年版,第404、395、404页。

⑨杨晓帆:《知青小说如何“寻根”——〈棋王〉的经典化与寻根文学的剥离式批评》,《南方文坛》2010年第6期。

⑩王蒙:《且说〈棋王〉》,《文艺报》1984年第10期。

⑪⑫⑭⑰⑱㉑㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉜㊳㊵阿城:《棋王》,《棋王》,作家出版社1985年版,第31、43~44、25、73、75、39~40、45、49、37、33、44、68、50、68、77、77、76页。

⑬引自仲呈祥《钟氏父子素描——记钟惦棐与阿城》,《青年作家》1987年第4期。

⑮孟繁华、程光炜:《中国当代文学发展史(修订版)》,北京大学出版社2011年版,第306页。

⑯季红真:《序》,《棋王》,作家出版社1985年版,第7页。

⑲㉝㊴[美]施叔青:《与〈棋王〉作者阿城的对话》,《文艺理论研究》1987年第2期。

⑳汪曾祺:《人之所以为人——读〈棋王〉笔记》,《汪曾祺文集·文论卷》,江苏文艺出版社1993年版,第122页。

㉒[美]杰姆逊讲演:《后现代主义与文化理论》,唐小兵译,北京大学出版社2005年版,第108页。

㉛在1985年版小说集《棋王》中,此句被改为:“妈,儿今天……”但此句在《棋王》最初发表于《上海文学》的版本中就已存在,汪曾祺评论《棋王》时特别引用了这句话,后来的各种文学选本大多也都用的最初发表版本,显然,1985年版这一修改影响有限,也与本文讨论的前寻根阶段的《棋王》关系不大,且这一修改基本不改变王一生对超越基本生存层面之上的东西的认同,只是表达更为含蓄,更符合阿城强调的禅味。此处引用参照《上海文学》1984年第7期。

㉞阿城:《闲话闲说——中国世俗与中国小说》,作家出版社1998年版,第25、168~169页。

㉟任剑涛:《内在超越与外在超越:宗教信仰、道德观念与秩序问题》,《中国社会科学》2012年第7期。

㊱阿城等:《文学:海外与中国》,《文学自由谈》1986年第6期。

㊲李陀:《1985》,《今天》1991年第3~4期合刊。

㊶查建英主编《八十年代:访谈录》,生活·读书·新知三联书店2006年版,第42页。

㊷何吉贤:《一位“当代”中国作家的“中国观”——理解张承志的一个视角》,《民族文学研究》2016年第2期。

㊸㊺㊽张承志:《初逢钢嘎·哈拉》,《绿风土》,作家出版社1989年版,第107、105、107页。

㊻㊼㊾[73]张承志:《后记》,《老桥》,北京十月文艺出版社1984年版,第306、307、309、306页。

㊿[53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][69][70]张承志:《北方的河》,百花文艺出版社1985年版,第1、3、17、16~17、25、52、137、16、125、59、143、89、18、145、145~146、146页。

[51][52]刘岩:《华夏边缘叙述与新时期文化》,知识产权出版社2011年版,第82,80~82、85页。

[67][68]张承志:《美文的沙漠》,《求知》,花城出版社2007年版,第136页。

[71]张承志:《无援的思想》,《求知》,花城出版社2007年版,第357页。

[72]张承志:《骑手为什么歌唱母亲》,《老桥》,北京十月文艺出版社1984年版,第146页。

[74]罗岗:《“骑手”为什么歌唱“母亲”?——关于“张承志难题”的一封通信》,《文艺争鸣》2016年第9期。

——从《黑骏马》到《心灵史》看张承志文化身份认同的转变