瑞吉欧理念下的主题课程实施

——《沙》

文/金雅娜 陈敏 江苏省常州市武进区鸣凰实验幼儿园

沙是大自然的产物,细小松软,加水后还可任意造型。沙子的这些特性容易激发幼儿的想象和创造。因此玩沙活动是幼儿户外活动必不可少的内容,也是幼儿非常喜爱的游戏之一。

一、基于观察探讨的课程主题确定

幼儿园户外活动中,教师观察发现,中七班大部分幼儿会选择去沙池活动,连续三次的观察后,教师组织幼儿开展了关于沙池活动的讨论:你们喜欢在沙池里玩什么?在沙池里有什么发现?基于沙池游戏的经验,孩子们侃侃而谈:我们在沙池里玩做饭游戏,沙池里藏着很多宝藏,我挖到了各种各样的石头,我们喜欢在沙池里挖洞,然后把我们找到的宝贝藏起来,谁也找不到……经过师幼对话讨论,大家决定开展主题活动——沙。

二、基于分析研讨的课程目标预设

确定了主题后,班级教师一起研讨分析预设了“沙”主题活动的目标,预设目标的过程是教师预设主题如何实施,初步建构框架的思考过程,也是主题价值的挖掘分析过程。预设目标如下:

1.充分利用沙池资源,了解沙的部分特点(颜色、吸水、流动、细小松软、加水后可塑型)。

2.在沙池中开展相关游戏活动,角色游戏(沙池里的娃娃家、野炊游戏),探究性活动(沙和水的关系、筛选细沙、尝试沙中种植),建构性活动(以沙池为基地,选择辅助材料进行各种主题建构)等。

3.能尝试使用不同材料玩沙,有发现、想象、建筑、构造等行为发生,在触、摸、玩沙的过程中主动发现,大胆探索,积累深浅、干湿、多少、大小、对称、空间概念等认知经验。

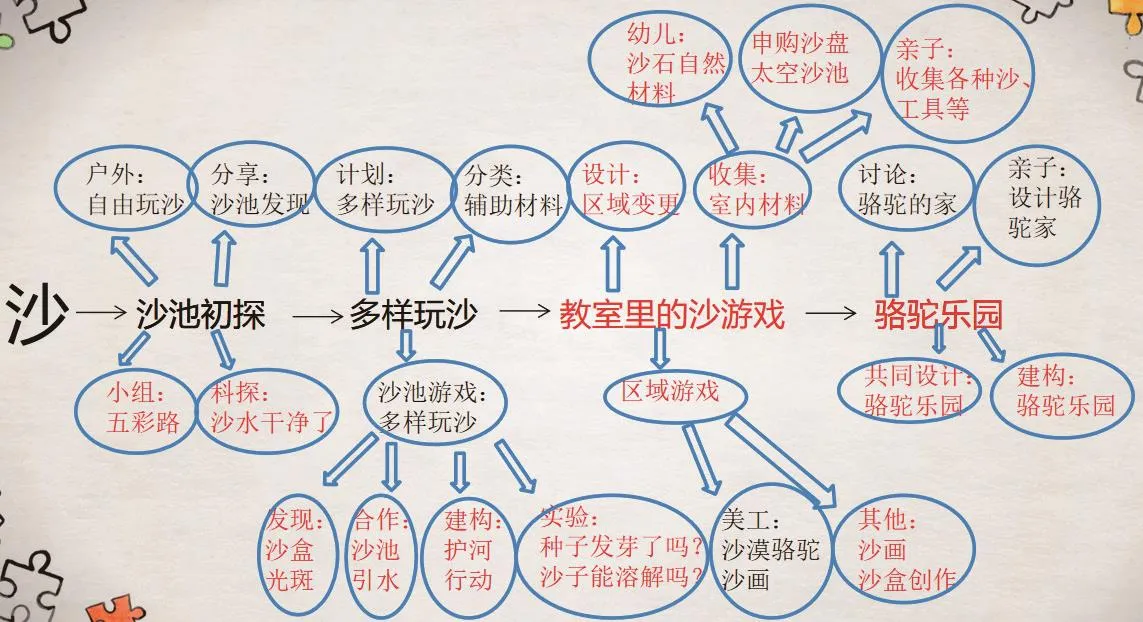

三、基于儿童立场的课程网络形成

主题活动开展中,教师根据幼儿前期玩沙经验和对幼儿可能生成的活动分析,预设了部分活动。教师充分尊重儿童意愿,追随儿童脚步,以科学观察入手,将幼儿兴趣需要作为活动依据,组织幼儿以小组活动形式,培养儿童“我就是我们”的瑞吉欧教育理念。主题“沙”的课程网络如下图所示,黑色部分为教师预设活动,而红色部分则为幼儿生成活动。

四、基于尊重支持的课程内容实施

(一)沙池初探(第一阶段)

1.沙池里的自由时光——细心观察,耐心等待。

男孩双手捧着沙子轻轻抖动,沙子从他手中泄下。

男孩、女孩将挖出的石头整齐地排列,一共22块。

男孩从石磨的圆孔中往外掏沙子。

男孩将沾满沙子的手举到我面前,告诉我沙子湿湿的会粘在手上。

女孩用树枝画了一个大大的人头,用石头做眼睛和头发……

几个孩子收集沙池里的广玉兰叶子,将它们插在沙地里,这是他们眼中的树林。

孩子是天生的游戏家,他们有着灵动的想法,乐意作各种尝试,在没有任何辅助材料的情况下,能在沙池里玩出这么多花样。此刻任何刻意的引导都是多余,不打扰就是对他们游戏的最大支持。孩子们通过玩沙了解了沙子的一些特点(细小,松软,吸水)。这些经验并非通过教师教授获得,而是他们通过和沙子直接接触,亲身体验,感受了沙子的这些特性。这些经验将支持他们在以后的玩沙活动中开展其他游戏。

2.做一条五彩路——脱掉孩子的鞋,让他们走出不一样的路。

教师鼓励孩子用脚去感觉沙子是一件非常有趣的事情,也是基于孩子光脚的体验才延伸出后面的“五彩路”设计创作。幼儿的学习是动态的,变化的,常常超出我们的预想,也总是给我们带来惊喜。

在教师的建议下,孩子们光脚走进沙池。

孩子们把脚埋在沙子里,惊呼:好凉啊!

孩子们决定做一条特别的“五彩路”。

孩子们分组收集树叶、鹅卵石、沙子、木头等自然物。

这组孩子在认真地铺着沙路。

孩子们依次走过五彩路,欣喜又惊奇!

3.沙水干净了——无声的回应,让环境来说话。

女孩将沙水混合,摇晃瓶子,观察沙子慢慢沉淀到水底。

教师悄悄提供了一杯干净的沙水。

男孩开始尝试制作干净沙水。

观察比对:白沙水和干净沙水。

用黄沙重新开始尝试。

尝试用树枝搅拌沙水,使其变干净。

倒掉水,保留了沙子。

重复了一遍刚刚的操作。

终于做出了干净的沙水。

孩子从开始时仅仅满足于沙水混合的操作体验,到后面有目的地探究怎么让水变干净。教师提供的这杯干净的沙水成了推动孩子自主发展的关键,教师没有直接干预孩子的游戏,让干净的沙水成为隐形的教育目标,成功地激发了孩子的探究欲,推动了游戏的发展。

4.分享游戏经验——促进倾听与思辨。

每次沙池活动后,教师建议游戏主人结合拍摄的照片进行游戏故事的分享,这样孩子们既回顾了当天的游戏,又从同伴的游戏中汲取了经验,他们也可能会在下次活动中尝试同伴的游戏,去验证已经得出的一些结论,也有可能发现新的问题,这对开展玩沙主题活动有重要推动作用。

(二)多样玩沙(第二阶段)

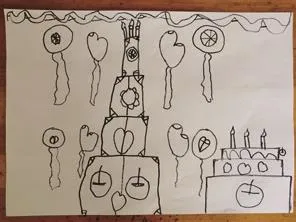

5.孩子们的团讨会——总结经验,计划新游戏。

团体讨论活动

建筑群

池塘

蛋糕

过家家

弯曲的河道

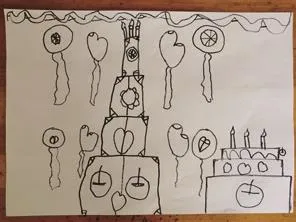

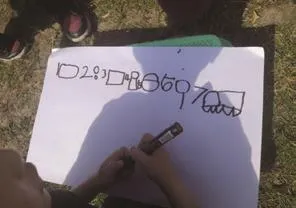

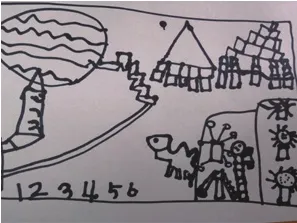

在团讨会中,教师和孩子们共同总结了在前一阶段中的玩沙经验,讨论接下来的沙游戏怎开展,还需要哪些材料支持,孩子们用绘画的方式记录游戏计划。

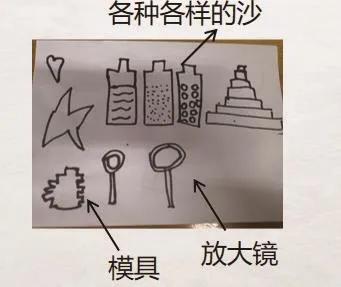

6.材料分类——学习尊重理解他人想法,促进多角度思考。

孩子们收集的玩沙材料

分类结果1

分类结果2

教师组织三组孩子分别对收集的材料进行分类,得出三组不同的分类结果,教师对三组孩子的工作表示了肯定,肯定了他们完成了分类工作,并且作了相应记录。三组孩子围坐一起陈述了分类的依据和理由,在这个过程中孩子们在学习倾听,理解他人的想法,当然也有反驳和否定的声音,这也表明孩子们在将自己的想法和他人的想法作比对,对材料分类的认知冲突将激发他们进一步探索材料的分类特点,产生解决这种认知冲突,获得心理平衡的动机。

7.沙盒里的光斑——当孩子的游戏脱离主题时,他们依然有探索的权利。

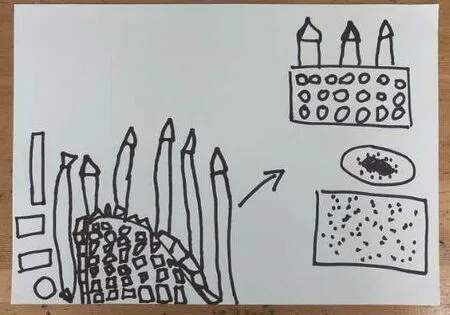

孩子们用大小不一的工具玩着筛沙。

一个孩子用放大镜观察沙子时发现了一个小而亮的光斑。

孩子用放大镜玩起光斑追逐游戏,询问我:怎么会有亮亮的东西。

孩子从一开始的筛沙行为慢慢发展到对沙盒里光斑产生探究兴趣,表明孩子的兴趣会随他们的游戏发展而转移。孩子们通过放大镜发现了光斑,并对此产生了浓厚的探索兴趣,也产生了为什么会有光斑的疑问。怎么对孩子解释光斑的出现呢?用抽象的语言解释光的聚焦现象显然孩子是听不明白的,因为他们的年龄阶段,心理发展水平和知识经验积累程度还不足以支撑他们理解为什么会有光斑,光斑又为什么会发生变化。所以就让这些发现和疑问留在他们的童年的记忆里,待他们长大,在今后的学习生涯中再去寻找问题的答案吧。

8.保护沙河——支持儿童在实践中探索解决问题的方法。

尝试竖放积木块。

尝试横放积木块。

发现设槽安放积木块最稳固。

用湿沙将积木底部垒实,拍紧使积木更稳固。

合作将积木块围合。

再次检验完善。

一场暴雨后,第二天沙池里出现了一个勺子形的水坑。几个孩子觉得这是一条小河,决定用积木块将其围合,用于保护小河,他们用积木块竖放在沙池里,积木块站不稳,横放则时而稳,时而倒,他们又试着用先挖槽再放积木块的方法尝试,发现这种方法更可行。

(三)教室里的沙游戏(第三阶段)

9.教室里的沙世界——在活动中思考与自己和他人的关系。

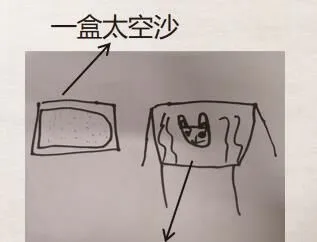

问题来源:户外活动时沙池常常被其他班的孩子占据,孩子们不能随时开展沙池活动,于是他们决定把沙子运到教室里做游戏。

孩子商讨调整教室里沙世界的布置,将教室原区域作了相应调整。

美工区改为沙盒游戏区

建构区改为染沙、实验区

在区域材料收集中,教师引导孩子们思考人际关系中的可利用资源(目标指向思考与父母家人及与教师的关系),设问:我能收集什么,谁能帮助我一起收集材料?孩子用绘画的方式记录收集的材料。

我能收集的材料

我和家人一起收集的材料

我请老师申购的材料

幼儿参与布置的教室里的沙世界

10.运沙——幼儿的力量,越信任,越强大!

一组孩子商量运些沙到教室做实验,有用小水桶拎的,有用泡沫盒抬的,他们从沙池跑到活动楼,又从一楼跑到三楼,气喘吁吁。

另一组孩子决定帮助他们用另一种方法运沙,他们找来水桶和麻绳,将绳子系在水桶拎手上,打了个紧紧的结。他们试着用绳子拎起桶,确认绳子系得是否牢固,接着他们呼喊三楼接桶的同伴拉绳。就这样,桶慢慢升至空中。

在运沙的过程中,我们可以看到孩子们的智慧和勇于尝试的精神,他们用自己的行动证明着儿童的力量,在运沙过程中教师除了信任、鼓励,还需关注孩子在活动中的安全,在保证安全的前提下激发他们的力量和潜能。

11.观察活动:沙子能溶解吗?——不试试,怎么知道真相呢?

孩子们在糖、盐、面粉、颜料、白沙、黄沙、太空沙中加入水搅拌,观察各种材料在水中的溶解情况并记录结果,实际操作中感知了沙不溶于水的特点。

12.种植实验:种子会发芽吗?——过程比结果更重要。

孩子们找来一些豆豆种在沙盒里,并为自己种的豆豆做好标记,每天进行观察记录,通过连续几天的观察发现沙盒里没有变化。

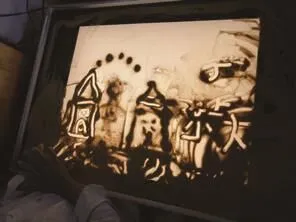

13.儿童在沙世界里的一百种语言。

(四)骆驼乐园(第四阶段)

问题的产生:随着主题的行进,孩子们对沙漠和骆驼产生了兴趣,话题常常围绕此展开,于是一位爸爸打印了一些骆驼的照片贴在教室里供孩子欣赏,在美工区中孩子们开始尝试用黏土制作骆驼,在教师的帮助下一起完善了《沙漠骆驼》的作品。另外一组孩子觉得骆驼很大,于是用卡纸和报纸做了一只很大的骆驼,这只骆驼待在哪里便成了个问题,他们尝试了放在教室的各个地方,但这只骆驼总是会倒下来,于是他们决定要在沙池里造一个骆驼乐园。

作品:沙漠骆驼

想喝水的骆驼

小组作品:大骆驼

14.亲子设计:骆驼乐园。

在教师的建议下,孩子们决定利用周末和父母一起先构思骆驼乐园的设计,并在集体活动时向同伴介绍自己家庭的设计。

金字塔骆驼王国

蓝天下的骆驼妈妈

巨型仙人掌骆驼乐园

介绍自己家庭的创作

15. 小组设计活动。

在听取同伴的设计分享后,一组孩子重新商讨设计了一份骆驼乐园构思图,并向所有愿意参与建构乐园活动的同伴介绍设计方案。孩子们计划分组合作完成乐园建构。

一组孩子在设计骆驼乐园

骆驼乐园设计图

一个男孩在介绍他们组的设计

“儿童有一百种语言”,在“沙”主题中,我们尊重、支持、鼓励、赞赏幼儿用多种、个性的方式表达自己的问题、探究、发现、创作、思想和情感。课程步伐始于“沙”,却不止于“沙”,我们努力尝试借助瑞吉欧理念下的主题实施去“看见”孩子,通过儿童的一百种语言和多元表达去理解他们想法,让教师的心贴着孩子的心,在心和心的交流中让孩子呈现生命生长的力量!

——幼儿园沙水游戏中材料投放的策略