文献叠写分析

——以相关琵琶源起的四条文献为例

□齐 琨

自20世纪80年代,西方民族音乐学传入中国以来,学者们熟悉并运用了记谱分析与实地考察,了解并拓展了梅里亚姆、胡德、耐特尔等学者的学科理论与研究方法,研读并借鉴了西格、瑞斯等撰写音乐民族志的经典范本,对以往研究中国传统音乐的路径与视角给予了反思。我们看到了西方民族音乐学对于中国传统音乐研究的影响,这也是西方民族音乐学的中国本土化过程。

与此同时,作为中国的民族音乐学者,需要去思考面对传统音乐时,我们可以特别关注的研究维度有哪些?我想,历史是其中一个重要维度,历史民族音乐学是一个特别需要被重视的分支学科。

在西方民族音乐学的发展过程中,继1980年谢丽梅(Kay Kaufman Shelemay)提出历史民族音乐学(Historical Ethnomusicology)这一概念后①Shelemay,Kay Kaufman.1980.‘Historical Ethnomusicology’:Reconstructing Falasha Liturgical History.In Ethnomusicology 24(2):233—258.,理查德德·威德斯(Richard Widdess)在海伦·迈尔斯(Helen Myers)主编《民族音乐学导论》(1992)中以“历史民族音乐学”(Historical Ethnomusicology)为标题,介绍了这一分支学科的定义与研究范围。此后,乔纳森·麦考伦和戴维·赫伯特(Jonathan McCollum and David G.Hebert)共同主编了《历史民族音乐学理论与方法》(Theory and Method in Historical Ethnomusicology,2014)一书,梳理了历史民族音乐学的相关理论与研究方法。至此,历史民族音乐学在英文学界占据了不可或缺的地位。

在中国,越来越多的学者认识到历史研究对于民族音乐学的重要性,然而,若将相关研究归类为历史民族音乐学这一分支学科,还需在具体的研究中系统地总结与建构我们自己对历史民族音乐学理论与方法的理解。“文献叠写分析”是继笔者“文献表述模式分析”后,对历史民族音乐学相关文献研究的方法做出的又一次尝试。笔者提出“文献叠写”这一概念,乃是分别借鉴了顾颉刚的“层累”与杜赞奇的“叠写”这两个概念中的部分内容,进而运用到四条相关琵琶源起文献的分析中,从而提出可以作为历史民族音乐学研究的方法——文献叠写分析。

1922年,历史学家顾颉刚在对上古史传说的研究中,创立“层累地造成的中国古史”观。顾先生在起草《最早的上古史传说》时,把《诗》、《书》和《论语》三部书中的古史观念作比较,发现禹的传说是西周时就有的,尧、舜的传说是春秋末年才产生的,伏羲、神农的出现就更晚了。于是他立了一个假设:“古史是层累地造成的,发生的次序和排列的系统恰是一个反背。”①顾颉刚:《古史辨》第一册“自序”,河北教育出版社,2000年,第12页。总体而言,顾颉刚“层累地造成的中国古史”观是重视文献形成的过程,其目的是辨伪以及研究伪史的背景。顾先生对于文献形成过程的研究视角对笔者很有启发,若从历史人类学的角度看,似乎更关心完成辨伪工作以后,今人如何理解当时的造伪动因,以及在层累地形成过程中,伪史对不同时空中人们的集体记忆产生了何种影响等问题。

杜赞奇(PrasenjitDuara)提出“刻划标志”(superscription)的概念,用以研究某一神话的核心内容在历史过程中既连续又不连续的演进过程。②PrasenjitDuara,“Superscribing Symbols:The Myth of Guandi,Chinese God of War”,in The Journal of Asian Studies,vol.47,1988 IV,pp.778—795.本文的中文翻译为《刻划标志:中国战神关帝的神话》,载于《中国大众宗教》,江苏人民出版社,第93—114页。杜赞奇在关帝的研究中展现了国家对于民间信仰的再造过程,国家在地方意义之上的重新刻写。梁永佳在《“叠写”的限度——一个大理节庆的地方意义与非遗化》一文中,将杜赞奇提出的“superscription”这一概念,译为“叠写”,并认为“这个概念颇具解释力,历史上国家对民间神灵授予‘封号’并派官员祭祀(Feuchtwang,2001)、国家促进神灵的‘标准化’(Watson,1985),以及利用宗族组织和迎神赛会来实现地方控制(Wang,2004),都可以或多或少地用‘叠写’概念加以理解。”③梁永佳:《“叠写”的限度——一个大理节庆的地方意义与非遗化》,《宗教人类学》第四辑,第129页。笔者认为相对于“深度刻划”,“叠写”这一翻译更能准确展现“superscription”这一概念的学术含义。

“层累”与“叠写”的共同之处在于关注表述过程。不同在于,前者关注的是文献对于口传的重构,目的为辨伪;而后者则强调国家权威与宗教活动的动态关系,目的为释由。综合上述两种文献分析方法,笔者在相关琵琶早期的四条文献的研究中,提出“文献叠写”这一概念,目的在于了解同一条文献在不同历史时期被叠写的状态,从而展现文献的演变过程、后世文献对前世文献的再阐释过程以及文献重构与集体记忆的关系。

“文献叠写”这一概念的形成也基于对历史认识的一些观点。首先,近几十年来了,越来越多的历史学家认识到历史研究与文学更为紧密,语言形成了史事,但语言本身并不指向史实。其次,当我们将文献视为一种文本时,我们可以认识到,文献可以各种方式给予阅读。在后世引用前世之文献的过程中,实际延续了阅读者的一份自我领悟,其中受到领悟者所处历史情境的影响,也由此形成对文献的增减、删改、想象之状态。

笔者提出“文献叠写分析”这一研究方法的目的在于关注文献建构过程的真实与原由,而不仅仅是文献本身的真实与原由。文献所表述的历史是一种由知识建构的历史,我们在阅读文献时,应该有理解文本建构过程的愿望。因此,我们在引用古代文献的文本时,除了考证真伪之外,还需理解某条文献在撰写最初所用本文模式,以及在后世被频繁引用时,这一知识体系的建构过程。

提出“文献叠写分析”这一方法的目的也在于关注从文献建构过程的可知中去探寻文献文本的可知。在现今相关琵琶源起的研究论著中,也存在因引用文献版本与所属文类的差异,而造成研究结果的分歧、争执与误读。也许我们不知道一篇历史文献所描述的过去是否真实,但我们很肯定这篇历史文献的创作者和其后的重述者,乃至后世的编辑者有这样的历史记忆,这一从创作到重述再到编辑的过程,成为我们感知历史真实的一个路径。同一条文献,在后代的类书、政书的引用过程中,也存在文类制约社会记忆延续的状态,因此需要思考在这些音乐过程中,历史文献是否有成见,解释是否存在片面,构成是否带有偏见。

本文选择的四段相关琵琶源起的文献,笔者将其归纳为《释名》“胡中说”、《风俗通》“近世说”、杜挚“弦鼗说”、傅玄“乌孙说”。

其中《释名》“胡中说”为现今常引用的完整语句为:

枇杷,本出胡中,马上所鼓也,推手前曰枇,引手却曰杷,因以为名。

现今文献中对《风俗通》“近世说”引用的完整表述常见如下:

枇杷,谨按,近世乐家所做,不知谁也。以手琵琶,以手批把,因以为名。长三尺五寸,法天地人与五行,四弦象四时。

现今文献中杜挚“弦鼗说”一般引用如下文字:

杜挚曰:“秦苦长城之役,百姓弦鼗而鼓之。”

现今文献中涉及傅玄“乌孙说”的完整引用多为:

傅玄《琵琶赋》:《世本》不载,作者闻之故老云,汉遗乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人知音者,裁琴、筝、筑、箜篌之属,作马上之乐。今观其器,中虚外实,天地之象也;盘圆柄直,阴阳之序也;柱十有二,配律吕也;四弦,法四时也。以方语目之,故云琵琶,取其易传于外国也。杜挚以为嬴秦之末,盖苦长城之役,百姓弦鼗而鼓之。二者各有所据,以意断之,乌孙近焉。

以上四说中,《释名》《风俗通》为东汉末年的文献,杜挚为三国魏人,傅玄为西晋人。①相关四说中的文献与人物所在年代的考证,详见拙作《文献表述模式分析——以相关琵琶源起的四条文献为例》(待刊)。琵琶源起四说为自汉代至清代的文献传载,然而由于一些古代文献的散佚与失传,笔者仅在一些重要的史书、经书、政书、类书中查找到四说的存在状态,其文献时间跨度南北朝、唐、五代、宋、元、明、清数个朝代。

一、南北朝时期记载琵琶源起与命名的史书

笔者检索了《四库全书》并遍翻二十四史中相关乐志的文字,相关胡中说、近世说、弦鼗说、乌孙说的文献最早见于南朝《宋书》。《宋书》是一部记录南朝刘宋一代的纪传体史书,为梁人沈约所撰。沈约历仕宋、齐、梁三朝,不仅是南朝宋史的记录者,也是亲历者。其中有隶属于志一类的“乐”,记录有八音相属的乐器,多论及乐器源起,且列述不同观点。相关琵琶,分别记录了傅玄乌孙说、《风俗通》近世说、杜挚弦鼗说,唯独省略了《释名》胡中说:

傅玄《琵琶赋》曰:“汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐。欲从方俗语,故名曰琵琶,取其易传于外国也。”

《风俗通》云:“以手琵琶,因以为名。”

杜挚云:“长城之役,弦鼗而鼓之。”

并未详孰实。其器不列四厢。②《宋书·乐志》卷十九,中华书局,1974年,第556页。

相较后世同类文献,《宋书》中相关乌孙说、近世说、弦鼗说的文字都比较简洁、省略。其中,乌孙说表达了三层含义:其一,琵琶源起于汉代乌孙公主嫁昆弥的历史事件;其二,乐工依照筝、筑造了琵琶,在马上演奏;其三,琵琶的命名是依照乌孙的方言俗语,目的是容易在外国流传。

弦鼗说仅指明“在长城的劳役中,将鼗鼓张弦演奏”。我们从《史记》《汉书》中可以读到,长城修筑始于战国末期,延续至秦末,《宋书》版弦鼗说并没有说明具体时间,这与后世同类文献存在差异。

《宋书》所引相关琵琶文献,独无胡中说,为何?笔者认为原由可能存在两种,其一,三说指的是同一类形制琵琶,胡中说指的是另一类形制琵琶。《宋书》版三说中都没有关于乐器形制的描述,因而无从判断。其二,三说指的是汉地所造琵琶,胡中说指的是胡地所造琵琶。《宋书》版三说仅有两说确定了乐器诞生地,乌孙说为汉地工人裁筝、筑造琵琶,弦鼗说是修筑长城的地方造出了一件新乐器。然而近世说虽仅引录了以琵琶演奏技法命名的文字,但从后世文献所载《风俗通》的文本看,有“近世乐家所做”,应为汉地产物。所以此原由有几分贴切。

以上判断有先知道结果再推倒原因之嫌。但总体而言,上述三种相关琵琶起源的引用文本,其共性是都在说明琵琶是源自汉地的乐器。由此也可以在这一南北朝时期的文本中,读出正史记载更为认同琵琶是华夏器物的定位。

值得注意的是,在引用完三种说法之后,作者给出“并未详孰实”的判断。也就是说撰写者看出了三说存在内容、地点、时间上的差异,因此对以上三种说法尚不可确定哪一个更为真实,并以当时四厢之乐的乐器配置判断,琵琶在当时尚未进入宫廷礼乐之属。

文献类型 四说 文献叠写分析 评述南朝史书《宋书》乌孙说傅玄《琵琶赋》曰:“汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐。欲从方俗语,故名曰琵琶,取其易传于外国也。”并未详孰实。其器不列四厢。近世说 《风俗通》云:“以手琵琶,因以为名。”弦鼗说 杜挚云:“长城之役,弦鼗而鼓之。”胡中说 无

二、唐代类书中的琵琶四说

《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》《白氏六帖》并称唐代的四大类书,其撰写与成书年代亦以前面排序为先后,且成书多为初唐及盛唐时期。①《北堂书钞》虽署唐虞世南(558—638年)编撰,但此书始于三国魏文帝(220年—226年在位)敕刘劭、王象等人编纂的《皇览》。《北堂书钞》素以成书较早,收录资料亦较为宏富着称于世。《艺文类聚》成书于唐武德七年(624年)。《初学记》的作者徐坚生活在660—729年。《白孔六帖》的原文作者白居易的生卒为772—846年。“四说”在四大类书中的分布并不平均,《北堂书钞》记录了弦鼗说、胡中说、乌孙说;《艺文类聚》记录了胡中说、近世说、乌孙说;《初学记》记录了弦鼗说、胡中说、近世说、乌孙说;《白氏六帖》仅记录了弦鼗说。

(一)弦鼗说

《北堂书钞》以文献典故的形式,将琵琶的源起时间记述为“兴自秦末”,随后引傅玄《琵琶赋》的序言:

兴自秦末(傅玄《琵琶赋》序云:杜挚以琵琶兴于秦末年,盖苦长城之役,百姓鼗而鼓之。)②[唐]虞世南:《北堂书钞》卷第一百一十乐部六琵琶十四,中国书店影印,1989年,第421页。

相对于《宋书》所载,《北堂书钞》在转载傅玄《琵琶赋》序中记录的杜挚“弦鼗说”,多出了数个文字,从而在某种程度上改变了“弦鼗说”的内容。首先确切地将琵琶诞生的时间定在的秦末年。这与秦朝修筑长城的时间相吻合。③秦始皇三十三年(前214年)遣大将蒙恬北逐匈奴,又西起甘肃临洮(今临洮新添镇三十墩村望儿)、东至辽东筑长城万余里,以防匈奴南进,史称秦长城。其次,在“长城之役”前有了“盖苦”二字,在这一版本中,显现傅玄在引用“弦鼗说”的观点时有猜测之意:大概是苦于修筑长城劳役。最后,保留了“弦鼗说”的创作主角,是百姓制作了琵琶这一类乐器。

《初学记》引用了释智匠《古今乐录》中相关弦鼗说的记载:

释智匠《古今乐录》曰:琵琶出于弦鞉。(杜挚以为兴之秦末,盖苦长城役百姓,弦鼗而鼓之。)④[唐]徐坚等:《初学记》卷第十六乐部下琵琶第三“叙事”,中华书局,2004年,第392页。

《古今乐录》是南朝陈代沙门释智匠所编,共十二卷。原书已散佚,但从此句引用中可见,南朝时弦鞉(弦鼗)已转为名词使用。从动宾词“弦鼗(在鼗上张弦)”到名词“弦鞉(弦鼗)”的转换,可以说明“弦鼗说”在南朝时的文献表述中已用作定论。正如本文献随后引用的杜挚观点中,琵琶出现原由仍处于推论,但在鼗上张弦而形成的这件乐器“弦鞉(弦鼗)”可以确定是琵琶的前身。

《白氏六帖》中以“出于弦鼗”四字典故,随后引杜挚的观点,将“弦鼗而鼓之”作“弦鼗而歌之”,将弦鼗这件乐器写作歌曲的伴奏:

(白)出于弦鼗(《乐录》:琵琶本出于弦鼗。杜絷以为,秦之末,盖苦于长城之役,百姓弦鼗而歌之。)⑤[唐]白居易:《白孔六帖》卷六十二,《四库全书》子部,影印本。

综上而述,如果说《宋书》中罗列了弦鼗说后仍对其真实性存疑的话,那么在成书于初唐和盛唐的类书中,将“兴自秦末”“出于弦鼗”作为文献典故,辅以杜挚的观点以及《古今乐录》的记述,对琵琶的源起时间和源起器物表述为定论。虽对于制作琵琶的原由“苦于长城之役”还存在推测,但出现了制作琵琶的人“百姓”的角色,修筑秦长城的自然是秦之百姓。

(二)胡中说

《北堂书钞》,以“马上所鼓”为条目,以《释名》为注,但原文“本出于胡中”误为“本出于朝中”,仅保留“马上所鼓也”的叙述,其余文字皆省略:

马上所鼓。(《释名》曰:琵琶,本出于朝中,马上所鼓也。今案见毕本《释乐器》。)①[唐]虞世南:《北堂书钞》卷第一百一十乐部六琵琶十四,第421页。

《艺文类聚》所引《释名》文字与今天所见《释名》原文版本相比较,将《释名》原文“本出于胡中”作“本于胡中”,“枇杷”作“琵琶”,无“象其鼓时”,其余皆同:

《释名》曰:琵琶,本于胡中,马上所鼓也。推手前曰琵,引却曰琶,因以为名。②[唐]欧阳询:《艺文类聚》上册卷第四十四乐部四琵琶,上海古籍出版社,1999年,第788页。

《初学记》所录文字将现今看到的《释名》原文“本出于胡中”,少“出于”二字,无“象其鼓时”四字,其余与现今所见《释名》原文同:

《释名》曰:琵琶,本胡中,马上所鼓也。推手前曰琵,引手却曰琶,因以为名。③[唐]徐坚等:《初学记》卷第十六乐部下琵琶第三“叙事”,第391页。

笔者曾请教过艺术史专业的同仁,他们认为古人并不像现在人这么重视引用规范,在古代文献中,多几个字、少几个字是很正常的现象。笔者在唐代这三部类书所记胡中说的文字里却看出了差别:对于表演场合——“马上所鼓也”,以及由演奏手法而产生的命名原因——“推手前曰琵,引手却曰琶,因以为名”,没有文字分歧,引用误差,但对于琵琶的源起地“胡中”的叙述,则或多或少地不一致,或换字讹字,或简省文字。其原由为何?笔者先在此设问,后文再做进一步回答。

(三)近世说

《艺文类聚》所摘录了《风俗通》中的描述,与《宋书》以及现今所见《风俗通义》④王利器校注:《风俗通义校注》下册卷六“声音”,中华书局,1981年,第307—308页。原文版本相较,无“以手批把,因以为名”这一核心语句。从时间层面看,现今所见相关琵琶形制的天、地、人、五行、四时之人文象征叙述,最早出现在这一版本中:

《风俗通》曰:谨按:琵琶,近世乐家所作,不知谁作也。长三尺五寸,法天、地、人与五行也。又四弦象四时也。⑤[唐]欧阳询:《艺文类聚》卷第四十四乐部四琵琶,第788页。

《初学记》相关琵琶的描述,在文字上略有差异,“近世”作“近代”“批把”作“琵琶”,“不知谁也”作“不知所起”。以琵琶形制的长度与弦数,同汉文化象征体系中的元素相匹配的内容与《艺文类聚》一脉相承:

《风俗通》曰:琵琶,近代乐家所作,不知所起。长三尺五寸,法天、地、人与五行也。四弦,象四时也。⑥[唐]徐坚等:《初学记》卷第十六乐部下琵琶第三“叙事”,第391页。

在唐代的这两部类书中,不约而同地没有了“近世说”相关命名原由的文字表述“以手批把,因以为名”,加上了与乐器形制相对应的文化象征。虽然不知道相关琵琶的汉文化象征叙述出自什么文本,但如此文字叙述显现,此时的近世说,不再是强调命名方式的文本,因为早在南北朝时即以专有名词“琵琶”替代了音译名词“批把”,而是关注到纳入了汉文化象征体系的琵琶形制叙述——“法天地人与五行也”“四弦象四时”。

(四)乌孙说

《北堂书钞》以“工人裁琴之形”为条目,相较《宋书》版乌孙说,句首第一次出现“闻之故老”的表述,呈现了傅玄乌孙说的来源,是从过去老人口耳相承的传说所来。此外,在文中也将以往的“使工人裁筝、筑”作“使工人裁琴、筝、笙、筑之形”,多了两件乐器,琴与笙,它们在华夏庙堂正器中,都具有不可撼动的地位,这两件乐器的加入,是在显现琵琶这一乐器之汉文化的归属,此外,还记载了其他校对的文字:

工人裁琴之形(傅玄《琵琶赋》序云:闻之故老,汉遣为(乌)孙公主,念其行道思慕,使工人裁琴、筝、笙、筑之形,作马上之乐。〇王石华校“马”改“乌”,“生”改“主”,今案百三家本《傅玄集》及《御览》五百八十三引,“裁”作“载”,“形”作“属”,陈本“笙、筑”作“筑、箜篌”,余同百三家本。)⑦[唐]虞世南:《北堂书钞》卷第一百一十乐部六琵琶十四,第421页。

相较《宋书》版乌孙说,《初学记》中所引傅玄《琵琶赋》序,是第一次叙述“《世本》不载,作者(按:缺闻之)故老云”的词句,以遍列乐器源起的《世本》没有承载琵琶源起为佐证,继而明述作者是从过去的老人那里听来的,与《北堂书钞》的文本相协且有扩展。相关记述则与以往文献有出入,“工人”作“知音”,“为马上之乐”作“于马上作之”:

傅玄《琵琶赋》序曰:《世本》不载,作者故老云:汉送乌孙公主,念其行道思慕,使知音者于马上作之。①[唐]徐坚等:《初学记》卷第十六乐部下琵琶第三“叙事”,第392页。

虽有三两文字的差异,其意义有大变化:当年乌孙公主远行,为了安慰她的思乡之情,让擅长演奏琵琶的乐人,在马上为其演奏。如此表述,已将琵琶定位为汉时宫廷乐器,且让擅长演奏琵琶的人陪伴于远嫁的队伍中,琵琶成为可以安抚公主思念故乡的汉地乐器。

《艺文类聚》引用石崇《明君辞》,在石崇的叙述中,将乌孙公主嫁昆弥的历史事件,申发推想到王昭君嫁匈奴也带上了琵琶远行:

晋石崇《明君辞》曰:王明君者,本为王昭君,以触文帝讳改之。匈奴盛,请婚于汉元帝,以明君配焉。昔公主嫁乌孙,令琵琶马上作乐,以慰其道路之思。其送明君,亦必尔也。②[唐]欧阳询:《艺文类聚》卷第四十二乐部二乐府,第764页。

此外,《初学记》中还引录了傅玄《琵琶赋》中颇有汉文化象征意味的对琵琶器型的描写:

傅玄《琵琶赋》曰:中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳叙也。③[唐]徐坚等:《初学记》卷第十六乐部下琵琶第三“叙事”,第392页。

如同《艺文类聚》中所引《风俗通》相关琵琶形制的天、地、人、五行、四时之人文象征叙述类似,上述文献中的“天地象”“阴阳叙”也是第一次出现在乌孙说中。

至段安节撰《乐府杂录》中,“乌孙说”的内容已转作乌孙公主造琵琶,直接说琵琶是源于乌孙公主所造:

始自乌孙公主造,马上弹之。有直项者、曲项者,曲项盖使于急关也(案旧脱“曲项盖”三字,“使”作“便”,“急关”下衍“中”字,据《御览》五百八十三、《续谈助》引《琵琶录》补改,“关”字《琵琶录》作“阙”)。④[唐]段安节:《乐府杂录》“琵琶”条,载《丛书集成初编》一六五九,第22页。

此后,宋《太平御览》曾转引上述观点:

《乐府杂录》又曰:琵琶始自乌孙公主造,马上弹之。⑤[宋]李昉等:《太平御览》卷第五百八十三乐部二十一琵琶,中华书局,1960年,第2627页。

这是一个比较小众的观点,至宋之后,基本没有后世文献再做转引。

综上所述,唐代类书中弦鼗说、近世说、乌孙说都确切表述了琵琶为汉地之汉人所造,且近世说与乌孙说都出现以汉文化象征体系比拟琵琶形制。胡中说特别强调了“本出于胡中”“本于胡中”“本胡中”之“本”字,为后世续写琵琶离开原本创造之地“胡中”后延续的故事埋下了伏笔。

文献类型 四说 文献叠写分析 评述唐代类书《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》《白氏六帖》乌孙说《宋书》+闻之故老;+琴、笙;+中虚外实,天地象也,盘圆柄直,阴阳叙也;+使知音马上奏琵琶以慰之;+其送明君,亦必尔也汉文化象征体系;推演至王昭君。近世说 《宋书》+长三尺五寸,法天、地、人与五行也。又四弦象四时也。 汉文化象征体系弦鼗说 《宋书》+琵琶兴自秦末;+苦于长城之役;+百姓弦鼗而鼓之;+琵琶出于弦鼗 从推论到定论胡中说对于表演场合“马上所鼓”与命名原由“推手前曰琵,引手却曰琶,因以为名”,文字统一;对于“本出于胡中”“本出于朝中”“本于胡中”“本胡中”,表述不一。对“胡中”一说似有疑虑,如何阐释还待后解。

三、唐人所撰政书《通典》

唐杜佑(公元735—812)《通典》冠“三通”之首,其中对琵琶形制的象征与差异、演奏技法的讨论都属较早记录的版本:

傅玄《琵琶赋》曰:“汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐。今观其器,中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳叙也;柱十有二,配律吕也;四弦,法四时也。以方俗语之曰琵琶,取其易传于外国也。”

《风俗通》曰:“以手琵琶,因以为名。”

《释名》曰:“推手前曰批,引手却曰把。”

杜挚曰:“秦苦长城之役,百姓弦鼗而鼓之。”并未详孰实。其器不列四厢。

今清乐奏琵琶,俗谓之“秦汉子”,圆体修颈而小,疑是弦鼗之遗制。傅玄云:“体圆柄直,柱有十二。”其他皆充上锐下,曲项,形制稍大,本出胡中,俗传是汉制。兼似两制者,谓之“秦汉”,盖谓通用秦、汉之法。①[唐]杜佑:《通典》卷第一百四十四乐四八音丝五(第四册),中华书局,1988年,第3679页。

(一)乌孙说、近世说、胡中说、弦鼗说

《通典》所引文献均标注出处,较《宋书》所引而言,与唐代类书所载相同,但傅玄《琵琶赋》多出了“今观其器,中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳叙也”一句,此外还比唐代类书多出“柱十有二,配律吕也;四弦,法四时也”一句。《通典》是叙述典章制度的专史,侧重描写相关器物形制、品柱弦序,也为理所因当。至唐《通典》,相关琵琶形制的天地、阴阳、律吕、四时的象征叙说,已完备与定型,这也显现了唐时琵琶融入汉文化象征体系的状态。

对《风俗通》的引录与《宋书》同,也仅选取了现今所见原文中描写以手演奏的技法的第二句。《释名》中的其他信息都省略了,只保留了对“批”与“把”这两个基本演奏手法的叙述,可见,《通典》描述中,丢失了琵琶曾源起胡地的观点。

《通典》记录的“弦鼗说”与唐类书同,在《宋书》的文字基础上,也出现时间“秦”以及制作乐器的人“百姓”。因此,到了唐代,多为后世转载的“秦百姓因为受筑长城徭役之苦,在鼗上张弦创造了琵琶”的“弦鼗说”成型。

(二)唐代琵琶的三种形制

《通典》加上了一段以唐代所见乐器作为参照而区分出了三种琵琶:

第一种琵琶:别称“秦汉子”,形制特征为圆形音箱,修颈,整体乐器体量偏小,猜测是弦鼗的遗制,是傅玄所说的圆形音箱插柄琵琶,符合“乌孙说”为汉乐工所造“体圆柄直,柱有十二”的特征。在此文献中,确切的说明是在“秦长城之役”中有人弦鼗而鼓,以此对应下文中“清乐”的“秦琵琶”。

《通典》记录了清乐的配置,并称清乐“从容雅缓,犹有古士君子之遗风,他乐则莫与为比”②[唐]杜佑:《通典》卷第一百四十六乐六清乐(第四册),第3717—3718页。:

乐用钟一架,磬一架,琴一,一弦琴一,瑟一,秦琵琶一,卧箜篌一,筑一,筝一,节鼓一,笙二,笛二,箫二,箎二,叶一,歌二。③[唐]杜佑:《通典》卷第一百四十六乐六清乐(第四册),第3717—3718页。

《旧唐书》“乐二”言:“清乐者,南朝旧乐也……后魏孝文、宣武用师淮汉,收其所获南音,谓之清商乐。隋平陈,因置清商署,总谓之清乐。”④《旧唐书·音乐志二》卷二十九,中华书局1975年,第1075页。可见前文中所言“今清乐”是自南北朝延续至隋唐的乐种。

清乐秦琵琶应与秦汉子同器,与我们现今秦琴的称谓颇为近似。秦琵琶之名也因“弦鼗说”中的“秦苦长城之役”一言而来。所谓“圆体修颈而小”应指圆形音箱插柄的琵琶。

如果说《宋书》中还将几种琵琶源起的说法并置,尚存疑虑,那么到了唐代,“弦鼗说”已为当时人接受,文中虽言秦琵琶“疑为弦鼗之遗制”,但清乐中“秦琵琶”的称呼已将琵琶起源于弦鼗的观点做实。

文献最后一段也说明,“盘圆柄直”的阮咸也是秦琵琶的一种,比秦汉子的项长,且品有13个,也比秦汉子多一个。

第二种琵琶:没有别名,形制特征为梨形音箱、曲项,整体乐器体量稍大,“本出胡中,俗传是汉制”。

既然说了琵琶是传自西域胡地,为什么又要说它是“汉制”呢?梨形音箱的琵琶原先是胡地乐器,后世也称胡琵琶,与我们现今熟悉的琵琶没有太大差异。“俗传汉制”实为表达,胡琵琶传至汉地,虽为胡地之器,还需汉乐工制作,因此称为“汉制”。这一点,也与五代人所撰《旧唐书》总体描述唐之琵琶时,言“琵琶,四弦,汉乐也”相呼应。如此表述是唐人对胡中说的拓展,陈述了胡乐汉化的观点,与唐代类书中的胡中说一再强调“本于胡中”的作用类似,是将琵琶创造于胡地推演为历史背景,而琵琶在汉地制作与传承表述为历史前景。

第三种琵琶:别称“秦汉”,兼有前两种琵琶的形制,具体为何,未见说明,只是推测是共通沿用了秦与汉做琵琶的方法。

综上所述,在《通典》的叙述中,首先罗列了相关琵琶源起的四说,然后列出唐代时的三种形制琵琶,其中第一种圆形音箱插柄的琵琶——秦汉子,对应为弦鼗说与乌孙说的器物范式;第二种梨形音箱曲项的琵琶,对应为胡中说、近世说的器物范式;第三种圆形音箱插柄的琵琶——秦汉,器物形制不详。

文献类型 四说 文献叠写分析 评述唐代政书《通典》乌孙说 《北堂书钞》+《初学记》+柱十有二,配律吕也;四弦,法四时也。 汉文化象征体系近世说 无叠写,延续《宋书》 无弦鼗说 无叠写,延续《宋书》 无秦汉子 弦鼗说+乌孙说:疑是弦鼗之遗制+体圆柄直,柱有十二 两说叠写曲项琵琶 胡中说+近世说+乌孙说:本出胡中,俗传是汉制 三说叠写秦汉 弦鼗说+乌孙说:通用秦、汉之法 两说叠写

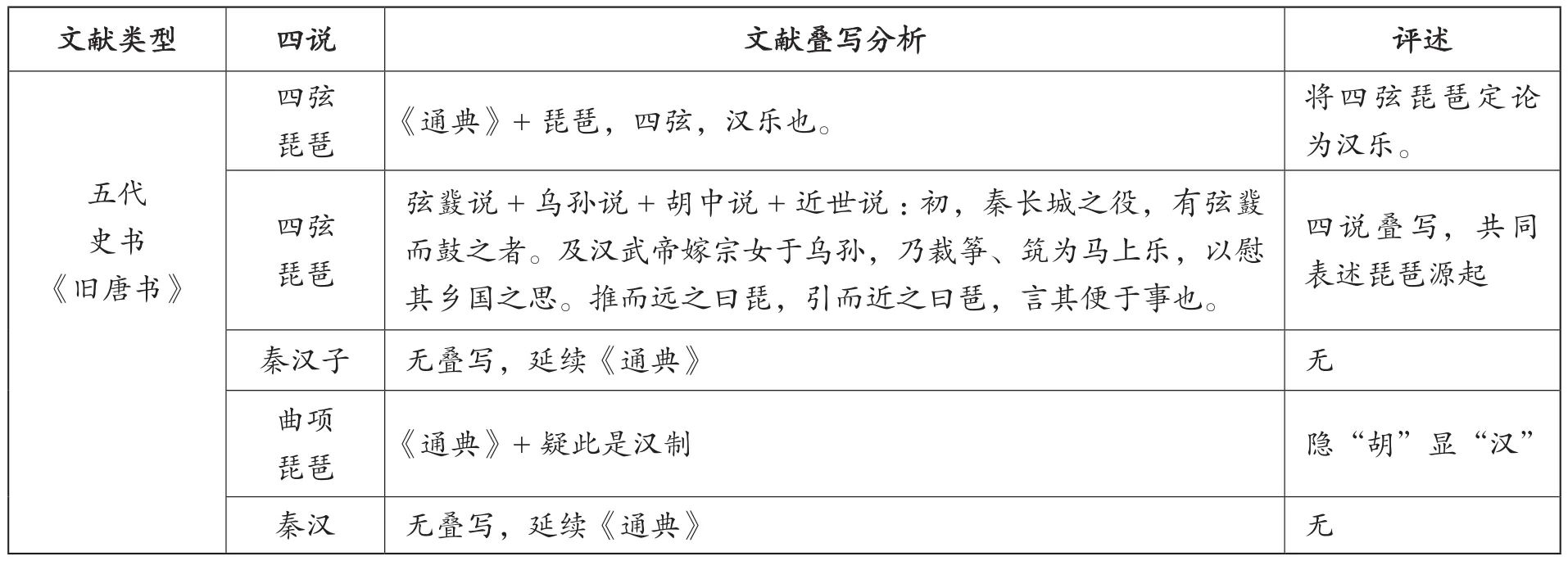

四、五代人描述唐代琵琶的史书

《旧唐书》撰写成书于五代,去唐之时未远,其中对于琵琶在唐时演奏技法的描写尤为珍贵:

琵琶,四弦,汉乐也。

初,秦长城之役,有弦鼗而鼓之者。

及汉武帝嫁宗女于乌孙,乃裁筝、筑为马上乐,以慰其乡国之思。

推而远之曰琵,引而近之曰琶,言其便于事也。

今《清乐》奏琵琶,俗谓之“秦汉子”,圆体修颈而小,疑是弦鼗之遗制。其他皆充上锐下,曲项,形制稍大,疑此是汉制。兼似两制者,谓之“秦汉”,盖谓通用秦、汉之法。

《风俗通》云:以手琵琶之,因为名。案旧琵琶皆以木拨弹之,太宗贞观中始有手弹之法,今所谓搊琵琶者是也。《风俗通》所谓以手琵琶之,乃非用拨之义,岂上世固有搊之者耶?

阮咸,亦秦琵琶也,而项长过于今制,列十有三柱。①《旧唐书·音乐志二》卷二十九,第1074—1075页。

这条文献中,多数文字延续了《通典》中的相关表述。不同的是,开篇首先说到琵琶为四弦,“汉乐也”。此“汉乐”有两解,其一汉代的乐器;其二是汉地的乐器,后文将详论,但无论何解,“汉乐”两个字都规定清楚了琵琶的文化属性。如果说《旧唐书》以前的文献,对于琵琶源起地记忆还徘徊与胡地与汉地之间,那么《旧唐书》中已将“琵琶是中华本土乐器”这一观点一锤定音。我们知道唐时已有五根弦的琵琶,当时称为“五弦”或“五弦琵琶”。可见当时,如果仅称其为琵琶,那么主要指代四根弦的琵琶。

随后,《旧唐书》将四说融合为一体,先后叙说琵琶的由来:初为弦鼗说及汉武帝有乌孙说、胡中说与近世说中的共同内容——“以手琵琶”的命名由来,是为了方便言事。

在这段文献中,胡中说省略了出处《释名》、乌孙说省略了出处傅玄《琵琶赋》、弦鼗说省略了出处“杜挚云”,独对《风俗通》的相关记载,以标注出处而进行引用,也独对《风俗通》相关琵琶以手演奏的方法,以案语疑问,是不是以前的朝代中就有手弹之法。如此表述,延用了《通典》中的质疑与观点,在唐人看来,手弹是开始于大唐贞观年间,“自裴洛儿始为之”。

在政书《通典》《通志》《文献通考》以及史书《旧唐书》中都有设问:以往认为琵琶是用木拨子演奏的,到了唐太宗时期才开始有手弹的演奏方法,难道以前就有手弹的技法存在吗?如此疑问是将手弹等同于指弹。①从先秦文献中琴、瑟、箜篌一类以手指弹奏的技法称为“鼓”来看,“以手琵琶”应为不同与手指弹奏的技法,因此才会以不一样的词汇“批把”或“枇杷”给予命名。笔者曾学习琵琶演奏十多年,从表演实践来看,“推手前”和“引手却”与以手弹跳是有区别的,前者为臂部运动,以臂带手;后者为手部运动,主要是借助拇指和食指的手指关节运动而构成的演奏技法,手臂带动手部运动的扫奏技法与手指弹跳有本质差异。因此,笔者以为《释名》中的“推手前”与“引手却”是在表述以手扫奏的技法。《风俗通》中“以手琵琶”,应与《释名》相通,同为扫奏技法。

综合而言,始现于汉代文献定型于南北朝文献中的“批—枇—琵”与“把—杷—琶”是专称扫奏技法的词汇。至唐代始称指弹技法为“搊”,弹琵琶的乐人可以成为“搊弹家”,术语的创立意味着技法的成熟、普遍与稳定。因此符合《通典》与《旧唐书》所言“大唐贞观中始有手弹之法”的记述,此处的手弹是手指弹拨。

文献类型 四说 文献叠写分析 评述五代史书《旧唐书》四弦琵琶 《通典》+琵琶,四弦,汉乐也。 将四弦琵琶定论为汉乐。四弦琵琶弦鼗说+乌孙说+胡中说+近世说:初,秦长城之役,有弦鼗而鼓之者。及汉武帝嫁宗女于乌孙,乃裁筝、筑为马上乐,以慰其乡国之思。推而远之曰琵,引而近之曰琶,言其便于事也。四说叠写,共同表述琵琶源起秦汉子 无叠写,延续《通典》 无曲项琵琶 《通典》+疑此是汉制隐“胡”显“汉”秦汉 无叠写,延续《通典》 无

五、宋人描述隋唐琵琶的史书与经书

《新唐书·礼乐志》载:

初,隋有法曲,其音清而近雅。其器有铙、钹、钟、磬、幢箫、琵琶。琵琶圆体修颈而小,号曰秦汉子,盖弦鼗之遗制,出于胡中,传为秦、汉所作。②《新唐书·礼乐志》卷二十二,中华书局,1975年,第473页。

宋人所著《新唐书》③成书于宋仁宗嘉佑五年(1060年)。表述的内容为隋代的法曲中有琵琶,为圆形音箱,称为“秦汉子”,猜测是弦鼗的遗制。与“弦鼗说”不同的是,本文献延续的观点是此种乐器源自胡地,但将时间推至更早,相传是“秦、汉所作”。在这一文献中相关琵琶源起的内容,前半句出自“胡中说”,后半句言秦来自“弦鼗说”、言汉来自“乌孙说”、言秦汉来自“近世说”,是集上述四说之法,以源起地与制作地相分离,描述了盘圆柄直的琵琶,是胡地外传乐器,但早已纳入汉文化体系的观点。既言“出于胡中”,又言“秦汉所作”,如此集四说为一体的表述模式,也可能源于与原始文献相隔时间较远,已不能分辨文献原貌以及原初来源,因此在节引时将四种琵琶源起说糅合为一谈,如此混融的结果,是让我们读到“圆形音箱的琵琶也是经过华化的域外乐器”这样的内容。

二十四史中,在《新唐书》以后的史书乐志里,不再出现“乌孙说”“弦鼗说”以及《释名》《风俗通》中相关琵琶源起、形制、演奏的文字,仅见《宋史》言:“筝、筑、阮,秦、晋之乐也,乃列于琴、瑟之间。”④《宋史·乐志三》卷一百二十八,中华书局,1977年,第1316页。至此,“乌孙说”“近世说”已成定论,“弦鼗说”“胡中说”被重新阐释,盘圆柄直的琵琶,已与琴瑟之华夏正器同列堂上。

宋人陈旸《乐书》中有“秦汉琵琶”条目,大致描绘清楚了“秦汉”的形制,秦汉琵琶的形制为圆形音箱,修柄,比琵琶稍小,有十二柱,这与《通典》所言“秦汉子”同型,唯有不同的是“不开目”①“目”为何物?笔者以为是音窗,秦汉琵琶没有音窗,秦汉子有音窗。:

秦汉琵琶本出于胡人弦鼗之制,圆体修颈,如琵琶而小。柱十有二,惟不开目为异,盖通用秦汉之法。四弦四隔,合散声四、隔声十二,总二十声。②[宋]陈旸:《乐书》卷第一百二十九乐图论胡部八音丝之属下“秦汉琵琶”条,中国艺术研究院藏清光绪丙子菊坡精舍刊本。

《通典》中“秦汉”的形制颇为不详。在陈旸的记述中,秦汉琵琶的源起是“胡人弦鼗之制”,制作是“通用秦汉之法”,与《通典》中将曲项琵琶表述为“本于胡中,俗传汉制”的模式,一脉相承,进而将盘圆柄直的“秦汉”也表述为经历了从胡乐到汉乐的转变。

将胡乐改制后加入华夏之声称为“秦汉”的非此特例,《隋书》中描述《秦汉乐》时,也言“胡戎之乐”后加入“秦声”,所以称为《秦汉乐》:

初用八佾,作《皇始》之舞。之太武帝平河西,得沮渠蒙逊之伎,宾嘉大礼,皆杂用焉。此声所兴,盖苻坚之末。吕光出平西域,得胡戎之乐,因又改变,杂以秦声,所谓《秦汉乐》。③《隋书·音乐志中》卷十四,中华书局,1997年,第703页。

可见,将胡乐融入华夏之声,再取一个托附汉文化初诞年代的名字“秦汉”,胡戎之乐就顺理成章地纳入汉文化体系,成为朝堂嘉宾大礼之乐。这也是自隋至唐,自五代入两宋,纳胡乐入华乐体系的通用之法。

文献类型 四说 文献叠写分析 评述宋代史书《新唐书》秦汉子 弦鼗说+胡中说+乌孙说:盖弦鼗之遗制,出于胡中,传为秦、汉所作。 三说叠写宋代经书《乐书》秦汉 胡中说+弦鼗说+乌孙说:秦汉琵琶本出于胡人弦鼗之制,圆体修颈,如琵琶而小。柱十有二,惟不开目为异,盖通用秦汉之法。 三说叠写

六、宋代类书中的四说

北宋类书《太平御览》④成书于北宋兴国八年(983年)。引用了王期所言“琵琶出于弦鼗”,延续了释智匠《古今乐录》“出于弦鼗”的典故:

(一)弦鼗说

南宋类书《玉海》提及“弦鼗说”时转引了《宋志》中的内容,沿用了较早记录该文献的《宋书》文字版本:⑥以下两条引文,见[宋]王应麟《玉海》卷第一百十音乐乐器“唐阮咸”条,江苏古籍出版社、上海书店,1990年,第2013—2014页。

杜挚云:长城之役,弦鼗而鼓之。未详孰实。其器不列四厢。

此外,对于弦鼗说,《玉海》亦将将《释名》“本出胡中”的记载,转接到弦鼗的渊薮中,并将弦鼗在汉地传承的时间推断为秦汉,与陈旸《乐书》一样,是融三说为一体的表述方式:

《志》:琵琶图(笔者按:疑为圆)体修颈而小,号曰秦汉子。盖弦鼗之遗制,出于胡中,传为秦汉所作。

《白孔六帖》中孔传引用《乐志》的内容,其观点亦为融三说为一体:

(孔)秦汉子(《乐志》初隋,有琵琶圆体修颈而小,号曰秦汉子,盖弦鼗之遗制,出于胡中,传为秦汉所作。)⑦[唐]白居易:《白孔六帖》卷六十二,载《四库全书》子部,影印本。

从以上文献可见,相关弦鼗说在不同时期的表述与叠写状态,在宋代不同人撰写的类书中均有呈现。

(二)胡中说

宋代类书《太平御览》相关《释名》“琵琶”的引用,基本沿袭了唐代类书《初学记》里的文字:

《释名》曰:琵琶,本胡中,马上所鼓,推手前曰琵,引手却曰琶,因以为名。①[宋]李昉等:《太平御览》卷第五百八十三乐部二十一琵琶,第2627页。

《太平广记》记述的唐代汉中王李瑀听康昆仑弹琵琶的典故,对胡中说的“推手前曰枇,引手却曰杷”进行了重新阐释:

汉中王瑀见康昆仑弹琵琶,云琵声多,琶声少,亦未可弹五十四弦大弦也。自下而上谓之琵,自上而下谓之琶。(出《传记》)②[宋]李昉等:《太平广记》卷第二百五乐三琵琶“汉中王瑀”,中华书局,1961年,第1566页。

然而,此文献中相关琵琶名称来源的演奏技法描述,与《释名》所言以手琵琶的手势方向相反。《释名》中“推手前曰琵”,《太平广记》记录是“自下逆鼓曰琵”,《释名》中“引手却曰琶”,《太平广记》记录是“自上顺鼓曰琶”。

宋人所撰《新唐书》中,亦引用了前代相关李瑀的传记,将对琵琶演奏技法的这一误读,作为史事写入正史中:

瑀亦知音,尝早朝过永兴里,闻笛音,顾左右曰:“是太常工乎?”曰:“然。”它日识之,曰:“何故卧吹?”笛工惊谢。又闻康昆仑奏琵琶,曰:“琵声多,琶声少,是未可弹五十四丝大弦也。”乐家以自下逆鼓曰琵,自上顺鼓曰琶云。③《新唐书》,中华书局,1975年,第3600页。

《白孔六帖》中的第二位作者宋人孔传亦延续了这一典故:

(孔)自下逆鼓曰琵,自上顺鼓曰琶。(让皇帝子瑀闻康昆仑奏琵琶曰,琵声多琶声少,是未可弹五十四丝大弦也。乐家以自下逆鼓曰琵,自上顺鼓曰琶。)④[唐]白居易:《白孔六帖》卷六十二,载《四库全书》子部,影印本。

总体而言,宋代类书相关胡中说的记述,既有对唐代文字的延续,也有后世对“以手琵琶”的再阐释,虽然手势方向相反,在这个阐释中,我们看到先秦时期的用于表述手指弹拨的术语“鼓”与汉代始见发音、南朝确定用以描述演奏技法的“琵”“琶”,二者相结合共同阐释了以手琵琶的具体含义。

(三)近世说

《太平御览》延用了《艺文类聚》中的文字,并加入《宋书》中“以手琵琶,因以为名”的核心语句,以此构成现今出版的《风俗通义》中所见原文:

《风俗通》曰:琵琶,近代乐家所作,不知所起。长三尺五寸,法天地人与五行也。四弦,象四时也。以手琵琶之,因以为名。⑤[宋]李昉等:《太平御览》卷第五百八十三乐部二十一琵琶,第2627页。

宋代类书《玉海》仅收录命名原由:

《风俗通》云:以手琵琶,因以为名。⑥[宋]王应麟:《玉海》卷第一百十音乐乐器“唐阮咸”条,第2013页。

可以说,宋代类书中对近世说的记述,既有《宋书》所载的简约版,也有我们现今所见《风俗通》原文的完整版。

(四)乌孙说

《太平御览》中第一次出现将乌孙说与弦鼗说并列比较,且推断“乌孙近焉”的表述。从字面看,这一推断可解为两意,其一,从时间层面看,乌孙说的观点更为晚近;其二,从乐器源起层面看,乌孙说的观点更为贴近事实。笔者以为,若从时间判断,则秦与汉的朝代先后一目了然,无需“以意断之”,因此,此文献的含义为后者,傅玄是从语意判断,认为乌孙说的观点揭示了琵琶源起的真实面目。在《太平御览》的表述中,这段并列二说且断乌孙近的文字,是作为傅玄《琵琶赋》序言的原文给予引录:

傅玄《琵琶序》曰:闻之故老云,汉遣焉乌孙公主,念其行道思慕,使工知音者,战(笔者按:疑为裁)琴、筝、筑、箜篌之属,作马上之乐。观其器,盘圆柄直,阴阳序也;四弦,法四时也。以方语目之,故枇杷也,取易传于外国也。杜挚以为兴秦之末,盖苦长城之役,百姓弦鼗而鼓之。二者各有所据,以意断之,乌孙近焉。(石崇《琵琶引》曰:王明君,曰本为昭君,以触文帝讳改。匈奴请婚,元帝以明君配焉。昔公主嫁乌孙,令琵琶马上作乐,以慰其思。其送明君亦故然,序之云耳。)①[宋]李昉等:《太平御览》卷第五百八十三乐部二十一琵琶,第2629页。

上述文献中的文字与唐代政书《通典》所引有异同,“工人”作“工知音者”;“筝筑”作“琴、筝、筑、箜篌”;“今观其器”作“观其器”;无“中虚外实,天地象也”,“琵琶”作“枇杷”。这些修改仅限局部理解相异,没有改变乌孙说的根本内容。

从后文中以括号引录石崇《琵琶引》的内容看,王昭君远嫁带上了琵琶,在此成为一个定论:“其送明君亦故然”,这也影响到后世记忆传承。现今,王昭君怀抱琵琶远嫁的形象普遍流传于民间口传与艺术作品,远胜于乌孙公主嫁昆弥。

宋《玉海》则引用了《宋志》中记录的傅玄《琵琶赋》的序言,也较为原貌地保留了宋代政书中的内容:

《宋志》:傅玄《琵琶赋》曰:汉遣乌孙公主,使工人裁筝、筑,为马上之乐。中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳叙也;柱十有二,配律吕也;四弦,法四时也。从方俗语名琵琶。②[宋]王应麟:《玉海》卷第一百十音乐乐器“唐阮咸”条,第2014页。

宋《类说》中则将政书中的“故使工人裁筝筑为马上之乐”写作“使知音马上奏琵琶以慰之”,亦即把乐工制造乐器写作乐工演奏乐器。在《类说》的表述中,清楚显现了“近世说”“胡中说”“乌孙说”的叠写状态:

法三才,象四时,本胡中,马上所鼓,推手前曰琵,却手后曰琶。汉遣乌孙公主,念其行道思慕,使知音马上奏琵琶以慰之。③[宋]曾慥编:《类说》卷之十三《琵琶录》“琵琶”条,文学古籍刊行社,1955年,第20页。

综上所述,集各书中某一门类的资料是类书之文类特征,而类书所选书籍的版本,决定了一部类书的使用价值,由此我们也能理解在不同类书中所载四说的版本各异。在宋代类书中,既有对同一条文献,因寥寥数字的变化,而改变原文立意的状态,也存在将相关琵琶源起的四说叠合撰写的情况。

献类型 四说 文献叠写分析 评述宋代类书《太平御览》《太平广记》《玉海》《白孔六帖》《类说》弦鼗说 无叠写,延续《宋书》 无胡中说 新典故“康昆仑弹琵琶”+自下而上谓之琵,自上而下谓之琶。手弹方向与胡中说相反。近世说 《艺文类聚》+《宋书》 形成当代所见版本乌孙说《通典》+工知音者;+箜篌;+石崇《琵琶引》曰:……昔公主嫁乌孙,令琵琶马上作乐,以慰其思。其送明君亦故然,序之云耳。凸显琵琶始于汉;确定王昭君也带着琵琶远嫁秦汉子 《通典》+《新唐书》 三说叠写琵琶近世说+胡中说+乌孙说:法三才,象四时,本胡中,马上所鼓,推手前曰琵,却手后曰琶。汉遣乌孙公主,念其行道思慕,使知音马上奏琵琶以慰之。三说叠写

七、宋元政书记载的琵琶信息

(一)《通志》

宋代《通志》列三通之一,为宋人郑樵所撰。《通志》卷五十乐略、第二八音、丝五有相关琵琶的条目。④[宋]郑樵:《通志》,商务印书馆,1935年,第642页。《通志》几乎原文沿袭了《通典》中关于“琵琶”的文字记述,仅将《释名》的文字仍然保留了相关表演技法的两个动词“批”与“把”。⑤由于《通志》与《通典》相关琵琶的记述基本相同,此处不复引用《通志》中的原文。可见,作为政书这一文类,宋《通志》较为严格地延续了唐《通典》相关琵琶典章制度的描述。

(二)《文献通考》

元代《文献通考》亦列三通,为宋末元初马端临编撰。《文献通考》卷一百三十七、乐考十、丝之属、胡部有“搊琵琶(五弦)”的条目。①[元]马端临:《文献通考》卷一百三十七乐考十丝之属胡部,商务印书馆,1936年,第1215页。《文献通考》相关琵琶四说的文字,亦无例外地与《通志》相同,几乎是完全沿用了《通典》的文字。此外《文献通考》还一字不差地引录了陈旸《乐书》中相关秦汉琵琶的阐释。②[元]马端临:《文献通考》卷一百三十七乐考十丝之属胡部,第1215页。

(三)《尚书通考》

元代《尚书通考》亦全文延用了“三通”中将“四说”叠写的表述方式:③以下所引该书文献,均见[元]黄镇成《尚书通考》卷六丝五“琵琶”,据中国国家图书馆藏元至正刻本影印,北京图书馆出版社,2004年,原文第十六页。

杜挚曰:秦苦长城之役,百姓弦鼗而鼓之,并未详孰实,其器不列两厢。今清乐奏琵琶,俗谓之秦汉子,圆体修颈而小,疑是弦鼗之遗制。傅玄曰:体圆柄直。柱十有二,其他皆充上锐下,曲项,形制稍大,本出胡中,俗传是汉制,兼似两制者,谓之秦汉,盖谓通用秦汉之法。

《尚书通考》还沿用了有琵琶形制与形制象征描述的“乌孙说”:

傅玄《琵琶赋》曰:汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝筑为马上之乐。今观其器,中虚外实,天地象也,盘圆柄直,阴阳叙也。柱十有二,配律吕也。四弦,法四时也。以方俗语之曰:琵琶,取其易传于外国也。

对于“近世说”,《尚书通考》延用了《宋书》中的相关语句:

《风俗通》曰:以手琵琶,因以为名。

对于“胡中说”,《尚书通考》则延用了《通典》中的文字:

《释名》曰:推手前曰批,引手却曰把。

综述所述,由于政书的文类特征,琵琶四说在自唐至宋元的传承过程中,基本保留了文本的稳定性,虽有部分字词的变换,但其基本内容得到有序承继。

文献类型 四说 文献叠写分析 评述弦鼗说 无叠写,延续《通典》宋元政书《通志》《文献通考》《尚书通考》近世说 无叠写,延续《通典》胡中说 无叠写,延续《通典》乌孙说 无叠写,延续《通典》秦汉子 无叠写,延续《通典》曲项琵琶 无叠写,延续《通典》秦汉 无叠写,延续《乐书》 无政书文体内部传承,呈现稳定状态。

八、明清类书中的琵琶四说

(一)弦鼗说

明代民间学者冯大翼所纂类书《山堂肆考》中相关“弦鼗说”的文字,与唐代类书《初学记》同,以《古今乐录》与杜挚的观点组合而成:

《古今乐录》:琵琶出于弦鼗。杜挚以为:秦末苦于长城之役,故百姓弦鼗而鼓之。④[明]冯大翼:《山堂肆考》征集音乐第一百六十二卷“马上鼓”,王叔岷编《类书荟编》第十七册,艺文印书馆印行,1968年,第61页。

清类书《渊鉴类函》与明代类书类似,亦沿用了《古今乐录》与杜挚的观点,文字略有调整:⑤以下两条引文,见《渊鉴内函》卷一百八十九“乐部箜篌琵琶·琵琶一”,据1887年上海同文书局石印本影印,中国书店,1985年,第108页。

释智匠《乐录》曰:琵琶出于弦鼗。(杜挚以为,兴之秦末,盖苦长城役,百姓弦鼗而鼓之。)

且增补了《文献通考》中对秦汉子的描述:

(增)文献通考曰:琵琶,其器不列四箱,今清乐秦琵琶,俗谓之秦汉子,圆体修顶而小,疑是弦鼗之遗制。

可见,自唐代类书《初学记》将“琵琶出于弦鼗”作为典故,并以杜挚弦鼗说作为阐释以来,将秦代造弦鼗作为琵琶的源起之点的观点一直延续了下来。而将秦汉子视为弦鼗之遗制的观点自《通典》《旧唐书》《新唐书》《通志》《文献通考》,一再被强调,并出现清代文献中。相较而言,陈旸《乐书》及《新唐书》中认为“弦鼗出于胡中”的观点,则逐步淡化,不复被引录。

(二)胡中说

《山堂肆考》相关《释名》叙述,将以往用于描述表演技法的“枇”与“杷”写作“琵”与“琶”:①以下两条引文,见[明]冯大翼撰《山堂肆考》征集音乐第一百六十二卷“琵琶”,王叔岷编《类书荟编》,第十七册,第61、70页。

《释名》:椎(推)手向前曰琵,却手向后曰琶,因以为名。

在“马上鼓”的条目中,将《释名》中的部分内容给予摘录:

《释名》:琵琶,本胡中,马上所鼓也。

《渊鉴类函》与唐代《艺文类聚》中《释名》内容同:

(原)《释名》曰:琵琶,本于胡中,马上所鼓也,推手前曰琵,引手却曰琶,因以为名。②[清]张英、王士祯等:《渊鉴内函》卷一百八十九“乐部箜篌琵琶·琵琶一”,第108页。

至明清文献中,作者在叙述琵琶“本于胡中”或“本胡中”时,不再强调“俗传汉制”的内容,不再有异域之器难登庙堂的疑虑,因为在唐宋文献中已阐明其与“俗传汉制”的关系。明清时期,对于琵琶这件乐器,不仅在民间产生大量乐曲,还形成了各种流派,已实际构成中华民乐不可或缺的一部分。

(三)近世说

《山堂肆考》中相关《风俗通》琵琶的描述,与《初学记》的版本相同:

《风俗通》:琵琶,近代乐家所作,不知所起。长三尺五寸,法天地人与五行也。四弦,象四时也。③[明]冯大翼:《山堂肆考》征集音乐第一百六十二卷“琵琶”,王叔岷编《类书荟编》第十七册,第61页。

明代类书《广博物志》中所在琵琶条目与当前所见《风俗通》原文基本相同,仅以“枇杷”代替“批把”:

枇杷,谨按此近世乐家所作,不知谁也。以手枇杷,因以为名。长三尺五寸,法天地人与五行,四弦象四时。(《风俗通》)④[明]董斯张:《广博物志》卷之三十五声乐三,岳麓书社,1991年,第784页。

《渊鉴类函》引录了《风俗通》的相关内容,仅对“近出”一词按为“近世”:

(原)《风俗通》曰:琵琶,近出(按:世)乐家所作,不知谁也。长三尺五寸,法天地人与五行也。又四弦,象四时也。⑤[清]张英、王士祯等:《渊鉴内函》卷一百八十九“乐部箜篌琵琶·琵琶一”,第108页。

明清类书中相关近世说的文字与现今出版的《风俗通义》关于琵琶的文字基本相同,与南朝《宋书》最大的不同为添加了汉文化象征的表述,这是承自唐代《艺文类聚》《初学记》、宋代《太平御览》中的文字,后世学者更为接受将琵琶作为汉文化产物。

(四)乌孙说

《山堂肆考》中有“马上奏”的条目,先后续写了乌孙公主嫁昆弥和王昭君嫁匈奴的典故,前者“奏琵琶以慰之”,后者“弹琵琶以寄恨”,以此注解明时流传的《昭君怨》一曲的来历:

汉武帝元封中,以江都王建女细君为公主,妻乌孙王昆莫为右夫人。念其行道思慕,使知音者马上奏琵琶以慰之。又元帝王昭君初适匈奴,在路愁怨,遂于马上弹琵琶以寄恨,至今传之以为《昭君怨》。⑥[明]冯大翼:《山堂肆考》征集音乐第一百六十二卷“马上奏”,王叔岷编《类书荟编》第十七册,第70页。

明类书《广博物志》相关傅玄《琵琶赋》序的部分内容有变化:

傅玄云:乌孙公主嫁昆弥,使工人裁筝、筑,为马上乐,名曰琵琶。⑦[明]董斯张:《广博物志》卷之三十五声乐三,第784页。

在《山堂肆考》“盘圆柄直”条目中引用了傅玄《琵琶赋》中的部分内容:⑧以下两条引文,见[明]冯大翼《山堂肆考》征集音乐第一百六十二卷“盘员柄直”,王叔岷编《类书荟编》第十七册,第72页。

晋傅玄《琵琶赋》:中虚外实,天地象也;盘员柄直,阴阳叙也。

《山堂肆考》“圆体修颈”条目提及秦汉子,认为隋代初年有一种琵琶,圆形音箱、修颈、体积小,称为“秦汉子”,此《新唐书》中描述相似:

初隋时有琵琶,圆体修颈而小,号秦汉子。

《渊鉴类函》引用了傅玄《琵琶赋》序,相比史书与政书,此文献内容较为简化,没有提及乐工依照何种乐器创造琵琶的内容,而是说“使知音者于马上作之”,此与《初学记》同:

(原)傅元《琵琶赋》序曰:《世本》不载,作者(笔者按:缺闻之)故老云,汉送乌孙公主,念其行道思慕,使知音者于马上作之。观其器,中虚外实,天地象也,盘圆柄直,阴阳叙也,四弦,法四时也。以方语目之,故云琵琶,取易传于外国也。①[清]张英、王士祯等:《渊鉴内函》卷一百八十九“乐部箜篌琵琶·琵琶二”,第109页。

从上述文献表述可见,明清类书与唐宋类书的叙述类似,虽有稍有文字差异,但核心内容基本没有变化。这也并没有妨碍文献的演绎,承继宋《太平御览》对王昭君远嫁匈奴亦携琵琶这一史事的确定后,更生发出王昭君命名火不思的典故。明丛书《说郛》在“王昭君”条目中从王昭君的琵琶典故引申出蒙古族乐器火不思命名由来:

琵琶又名鼙婆,唐诗“琶”字皆作入声,音弼。王昭君琵琶坏,使□人重造,而其形小。昭君笑曰:“浑不似。”今讹为“□拨四”。②[明]陶宗仪等:《说郛》卷第二十五《席上腐谈》“琵琶”条“王昭君”,上海古籍出版社,1988年,第1219页。

《渊鉴类函》“浑拨四、火不思”的条目中延续了上述文字,还加入《续文献通考》关于火不思形制的描述:

浑拨四、火不思(宋俞琰《席上腐谈》琵琶又名鼙婆,唐诗琵字皆作入声,音弼。王昭君琵琶坏,使人重造,而其形小,昭君笑曰:浑不似。今讹为浑拨四。《续文献通考》元火不思制如琵琶,直颈无品,有小槽,圆腹如半瓶,榼以皮为面,四弦皮絣同一孤柱。)③[清]张英、王士祯等:《渊鉴内函》卷一百八十九“乐部箜篌琵琶·琵琶三”,第111页。

依照原有的乐器创制新乐器,依照语言发音形成乐器的名称,如此叙事方式与历代文献相传的乌孙说是何等相似。也许乌孙说原本就如傅玄所言为“闻之故老言”,但在一千多年的文献传承过程中,它已成为集体记忆,成为后世学者研究琵琶源起时的一条不可或缺的文献资料。

文献类型 四说 文献叠写分析 评述明清类书《山堂肆考》《渊鉴内函》弦鼗说 无叠写,与《初学记》同 类书文体内部传承,呈现稳定状态。胡中说 无叠写,与《艺文类聚》同近世说 无叠写,与《艺文类聚》《初学记》《太平御览》近似乌孙说 新典故“马上奏”+又元帝王昭君初适匈奴,在路愁怨,遂于马上弹琵琶以寄恨,至今传之以为《昭君怨》。 新典故中,注明乐曲由来。秦汉子 无叠写,延续《文献通考》,甚至去除三说融合的叙述方式,仅言“初隋时有琵琶,圆体修颈而小,号秦汉子。” 去叠写表述火不思 新典故“浑拨四、火不思”+王昭君琵琶坏,使人重造,而其形小。昭君笑曰:“浑不似。”今讹为“浑拨四”。新典故与乌孙说相似,依旧造新,因音讹名。

结语

若以中国传统音乐为研究对象,历史民族音乐学需要建立的研究目的之一,应该是回答“历史文献的表述规律是什么”。“文献叠写”是笔者提出的一个用以研究文献表述过程的概念。在相关琵琶源起的四条文献的叠写分析中,我们能看到文献叠写的方式有三种,其一,同一条文献,因字词的修改,而产生微妙的含义变化;其二,不同观点融合在同一条文献中给予表述,并能自圆其说,构成一条新文献;其三,在一条文献中,其局部表述采用了不同文类或文本的相关文字,由此叠拼组合而成一条貌似旧文献的新文献。

通过以上方式叠写后的文献,在以往中国音乐史学的研究中多因其真实性的不确定、或已被证伪、或在版本考据过程被丢弃。例如前文分析的乌孙说,在《汉书》中相关乌孙公主嫁昆弥的记述,并没有提到琵琶。至西晋,傅玄所言乌孙说记载于他的诗词歌赋之序中,并言明是从老人家那里听来的,诗人的想象与发挥式的文字跃然纸上。在宋代文献中,不仅乌孙公主带着琵琶去了匈奴,王昭君也带着琵琶去了那蛮荒之地,这种由此及彼的推断,在时间的推移中却逐渐成为定论,后人比前者的怀抱琵琶形象还更为深入人心。有明一代,王昭君携琵琶去匈奴的典故成为琵琶曲的题解。到了清代,王昭君的琵琶坏了,乐工帮她修好了,她捂嘴一笑说“浑不似”,顺带给火不思取了一个名。这样的文献都会因为其中的演绎,而难入史学家的法眼。

我想民族音乐学与音乐史学都不能容忍历史成为任人打扮的小姑娘,对历史真实的追寻,是民族音乐学与音乐历史学共同目标。在当前的学界中,历史学家对于“历史文献反映了客观历史事实”这样的表述也多会持怀疑态度,可以达成的共识是,历史文献是撰写者对客观历史事件的主观描述,这也是民族音乐学能跨学科形成历史民族音乐学的基础。

音乐史学研究文献过程中,有考镜源流、去伪存真的研究取向,伪文献、假文献,多被历史学家丢入垃圾箱中。如同列维施特劳斯对历史人类学者的定位一样,历史民族音乐学者也是一群在历史的垃圾箱中寻找珍宝的人,面对从传说记录成为正史的文献、面对伪造的经典、面对杜撰出来的史事,历史民族音乐学者愿意问一个为什么,为什么传说进入正史的写作?为什么伪造的文本也能成为经典?为什么杜撰出来的史事成为人们的集体记忆?这是历史民族音乐学与音乐史学的研究取向之差异。

总之,“文献叠写”这一概念的提出,一方面,规避了后现代主义对历史研究提出的不可知论,我们认为真实是存在的,我们也具有探索真实的能力,另一方面,我们也需要慎重声称自己的研究就是对真实的写照,将过程分析作为一种能力,将我们的研究从表相趋向本相,在向真实靠近的过程中摸索、探寻、思想。

——秦汉时期“伏日”考论