基于理性思维能力培养的探究性教学研究

刘永生

摘 要:理性思维是一种建立在证据和逻辑推理基础上的思维方式,它是科学精神素养中的一个基本要点,也是学生科学素养的核心指标之一。初中化学教学如何立足于理性思维能力培养来提高探究教学质量,本文笔者以《二氧化碳的实验室制法》教学为例进行了以下几方面探究。

关键词:理性思维;教学案例;教学策略

一、问题的提出

化学是以实验为基础的科学,本质就是要教会学生探究。要培养学生能发现问题、分析问题,达到解决问题的能力和实事求是科学精神。所以,初中化学教学如何立足于理性思维能力培养来提高探究教学质量,是初中化学教师应该深入思考的一个问题。

二、对理性思维的理解

理性思维是一种建立在证据和逻辑推理基础上的思维方式,它是科学精神素养中的一个基本要点,也是学生科学素养的核心指标之一。理性思维能力要求学生具备能采用科学原理与方法,进行科学分析、求得实证,运用逻辑推理方法,能达到解决问题和指导行为的能力。

三、对教学案例的认识

《奇妙的二氧化碳》一节中,教材上只提供“实验室常用稀盐酸与大理石(或石灰石)反应来制取CO2”的表述。这仅仅是验证性实验,学生往往只是验证“是不是这样子”,而没能达到“为什么要这样子”,只会记住实验的反应原理,而不知“为什么不用碳酸钙粉末”“为什么不用稀硫酸”。因此,要改变此实验的功能,设计成有利于促进学生理性思维发展的探究性教学形式。

四、基于理性思维视角的探究性教学策略

1、情境性原则

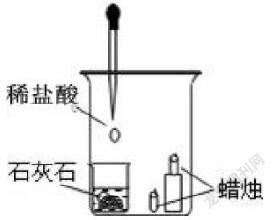

创建问题的真实情境,对激发学生在探究活动中发生主动思维的作用就显得尤为重要。问题的情境越真实,越能激发学生思维的兴趣和解决问题的渴望。因此,在教学时设置如右图的实验情境“将稀盐酸滴加到石灰石的小烧杯中”。让学生观察实验现象。然后引导学生进行如下的分析过程。

师:可观察到什么现象?

生:石灰石表面冒气泡,蜡烛火焰由下而上熄灭。

师:说明产生的气体可能是什么?

生:二氧化碳。

师:怎样证明?

生:将产生的气体通入澄清石灰水?

师:现在烧杯口较大,不便将气体导入石灰水,怎么办?

生:疑难、思考。

师:我可以将附有石灰水滴的一玻璃棒靠近烧杯口。理由是什么?

生:让产生的气体与石灰水滴接触,看会不会变浑浊。

再设置如右图实验:“将一个鸡蛋放入白醋的玻璃杯中”,观察鸡蛋运动状态。

教师引导学生在惊叹之余思考“为什么会有气泡?”“产生的气体是什么?”,“怎样证明气体?”,“产生的气体的速率比刚才快还是慢?”这一系列问题正是建立在对二氧化碳气体制取原理选择的理性认识的前提。既能让学生认识两个反应产生的气体是二氧化碳,又能对比反应速率,为二氧化碳的制取原理做好认知铺垫。学生在这两个富有趣味性的情境下思考“适合实验室制取二氧化碳方法”的问题,就能激发出学生对问题进行科学的理性分析。

2、自主性原则

义务教育阶段化学课程中明确的科学探究,是学生积极主动地获取化学知识、认识和解决化学问题的重要实践活动。虽说,通过演示也能让学生完成知识技能性的学习任务,却不利于落实学生独立思维目标。因此,探究就要善于将验证型的演示变为探索性的研究,才能更好实现学生理性思维能力培养。在教学中,笔者对二氧化碳制取原理设计为如下教学安排。

师:教材表明,实验室常用稀盐酸与大理石(或石灰石)反应来制取二氧化碳。主要原因是大理石(或石灰石)的主要成份是碳酸钙(CaCO3),它能与稀盐酸反应,能较快产生二氧化碳气体。针对前面两个实验情况,你们对“适合实验室制取二氧化碳”问题有什么想法?

生1:还有哪些物质的主要成份是碳酸钙?

生2:可不可用这些物质来代替大理石(或石灰石)?

生3:能否用其它酸来代替稀盐酸?

生4:为了使反应更快进行,能否用浓一点盐酸来代替稀盐酸?

生5:还有没有其它更好的方法来制备二氧化碳?

师:同学们,你们这些疑问提得很好,提到问题的本质,现在我们带着这些问题来探究。

引導学生分析不用“碳与氧气、高温煅烧石灰石”等方法的原因,让学生根据他们之前所提的反应物进行分组,开展实验探究。学生通过对比很快就掌握“适合制取二氧化碳气体”的原理。

3、意义性原则

提高学生的理性思维能力是培养学生形成关键能力和终身学习能力的重要手段。这就要求教学要发尽量摆脱无意义的机械记忆和静态传递过程,让学生感受到思维的挑战,形成思维过程的严谨,这样的教学活动才有让学生学习走向深层次价值的意义。故而,教学设置对“适合实验室制取二氧化碳方案”和“对不合适的方法加以改进”进行讨论,让学生在讨论中深刻理解制取方法的选择意义。

师:在前面氧气的实验室制取的学习中,你们有几种方案来制取氧气?你能依据刚才对二氧化碳制取方案的分析,选择一套合适的反应装置吗?

生:反应是固液不加热型的,就可以用双氧水与二氧化锰的那种装置。

师:二氧化碳的收集呢?

生:二氧化碳能溶于水,不能用排水法。

生:二氧化碳密度比空气大,能用向上排空气法。

师:刚才大家分别用稀盐酸和稀硫酸与碳酸钠粉末、碳酸钙粉末反应,速率情况怎样?

生:反应太快,不利收集,不适合制取。

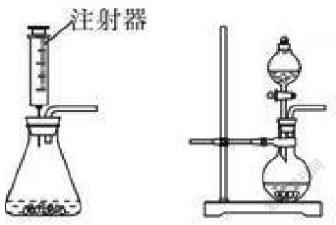

师:能不能通过改变装置,来有效控制反应太快的不足?

让学生讨论,形成如图所示的装置改进。

然后学生验证改进的方案,形成实验结论,学生充满成功的自豪感。

再如:用浓一点的盐酸制取二氧化碳的装置。让学生讨论要如何处理挥发出来的气体,让学生能初步认识混合气体中除杂概念。

师:若用浓一点的盐酸制取二氧化碳,则会导致什么情况:

生:二氧化碳中混有氯化氢气体。

师:要收集较为纯净的二氧化碳,怎么办?

生:将氯化氢除去。

师:(质疑)要将氯化氢除去,又不会吸收二氧化碳,那我们得注意哪些方面的选择?

师:要注意两个方面,一是只吸收氯化氢气体而不会吸收二氧化碳,二是要用什么装置来进行处理?

师:展示如右图所示的气体除杂常见装置,并介绍能用碳酸氢钠除去氯化氢气体的原理。

这种在学生产生疑惑时,教师能适时加以引导,学生就会豁然开朗。

4、开放性原则

从教材编写意图看,重点在“理解二氧化碳的实验室制取方法”,教材呈现的又仅仅是一句描述。在此基础上,教师就要结合教学多方面的实际情况,对教材进行分析、归纳。

再如:让学生在对长颈漏斗下端应伸入液面以下原理的处理时,笔者做了如下处理:

让每个小组用事先给定的仪器和药品,设计出实验室制取二氧化碳的方案,组装仪器,进行实验、收集气体。之后进行小组讨论、互动展示、反思小结……

生:我们小组按方案装好仪器后,实验进行很长时间也没能收集到气体,大家都很着急。

师:你们找到原因了吗?

生:找了,小组讨论了好多次,也试做了好多次,才发现要把长颈漏斗的下端口伸入到液面以下,就很快收集满气体!

师:这样就对了!能理解其中原因吗?(学生面露难色,师生就共同探讨“液封”的原理)……

在这种对教材和活动形式的开放教学中,通过创造性地使用教材,变“死教”教材为“活用”教材,无疑能使学生的理性思维能力提到最大程度的锻炼。

虽说探究性教学是促进学生理性思维能力的有效途径,但是理性思维能力的发展是一个长期的過程,所以教师要在日常开展探究性教学过程中始终将学生的理性思维能力培养放在教学重点,注重从知识教学和技能训练的浅表探究上升到理性思维培养的探究上来,让学生在处理与化学有关的问题时能做出更理智、更科学的思考和判断。

参考文献

[1]杨俊毅.优化实验,实施探究性教学——中学化学“二氧化碳的实验室制法”一课的研究[J].中学化学,2015(4):13-16.

[2]夏淑萍.基于理性思维的概念教学——以化学平衡概念教学为例[J].化学教学,2012(12):46-48.

[3]程绪琼.《二氧化碳的实验室制法》的设计与反思[J].化学教学,2005(9):36-38.