6 Hz角膜点燃癫痫动物模型的研究进展

高青,曾贵荣,欧阳冬生,3*

(1. 中南大学湘雅医院临床药理研究所,长沙 410008; 2. 中南大学临床药理研究所,遗传药理学湖南省重点实验室,长沙 410078; 3. 复杂基质样本生物分析湖南省重点实验室,长沙 410000;4. 北京协和医学院药用植物研究所,北京 100193; 5. 湖南省药物安全评价研究中心/新药药效与安全评价湖南省重点实验室,长沙 410331)

癫痫(epilepsy,EP)是全球最常见的神经系统疾病之一,由多种病因引起,以脑神经元过度放电导致反复性、发作性和短暂性的中枢神经系统功能失常为特征[1]。耐药性癫痫是临床上癫痫防治的重大难题,虽然近些年来已有不少抗癫痫药物(antiepileptic drugs,AEDs)面世,但仍有20%~30%的患者对AEDs治疗反应差,癫痫发作难以控制,且通常伴随多种严重并发症的发生[2]。癫痫动物模型是研究致痫机制和筛选AEDs的重要手段,Openchowski等[3]于1883年首次采用冷冻大脑组织制作脑内致痫灶,成为癫痫模型制备的开端。随后研究者采用不同的方法构建了多种模型,如最大电休克(maximal electroshock, MES)模型和戊四唑(pentylenetetrazol,PTZ)模型是研究药物抗惊厥活性的标准模型。然而,这两种模型筛选出的药物仅能控制癫痫症状,对耐药性癫痫无效,无法满足临床治疗需求。6 Hz角膜点燃癫痫(6 Hz corneal kindling seizure,6 Hz)模型作为一种较好的多药耐药癫痫模型,在沉寂了半个世纪后焕发出新的生机,本文就6 Hz模型的研究进展作简要综述。

1 历史发展

点燃(kindling)模型与人类癫痫的形成与发生极为相似,能贴近模拟癫痫发作的临床症状,是研究致痫机制和AEDs的理想模型。电点燃杏仁核、苍白球、梨状皮质、海马和角膜等部位均可诱发癫痫发作,其中杏仁核和海马点燃较为常见,杏仁核模型是良好的难治性癫痫模型[4-5]。6 Hz模型是利用电刺激动物角膜构建的一种点燃模型,最早于上世纪50年代被提出,基于该模型在显性表现和脑电图模式上与精神运动性癫痫的临床表现之间的相似性,Toman等[6]将其作为精神运动性癫痫发作模型。但由于利用该模型考察苯妥英(phenytoin,PHT)的疗效时与临床所见不一致,被认为对PHT不敏感,其后6 Hz模型在AEDs开发中的使用便十分罕见[7]。直到2001年,Barton等[8]发现了6 Hz模型对左乙拉西坦(levetiracetam,LEV)具有敏感性,并将其作为顽固性癫痫模型,该模型才得到重新发展。时至今日,6 Hz模型已越来越多地应用于AEDs的筛选,被认为是耐药性癫痫潜在治疗药物的筛选工具,美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)已将其纳入推荐的抗惊厥药物开发计划(Anticonvulsant Drug Development,ADD)[9]。

2 6 Hz模型制作和特征

2.1 制作方法

Toman等首次设计的6 Hz模型是采用角膜电极,施加频率6 Hz,电流强度50 μA,脉冲宽度1 ms的刺激,持续时间3 s[10]。Barton等[8]于2001年重新研究该模型,使用7种已确定的AEDs和5种第二代AEDs对电流强度进行改进。该研究在CF1品系小鼠中建立,使用Grass S48刺激器刺激角膜,固定频率6 Hz,脉冲宽度0.2 ms,持续时间3 s。在放置角膜电极之前,将0.5%的丁卡因和0.9%的盐水滴入小鼠的眼睛,刺激后立即手动限制和释放动物,观察是否存在癫痫发作活动。通过概率计算97%的实验对象产生癫痫发作的电流强度(CC97)为22 mA,此时6 Hz刺激并不能区分所测试的AEDs的临床类型。增加电流强度为1.5× CC97即32 mA时,可降低6 Hz模型对PHT和拉莫三嗪(lamotrigine,LTG)的敏感性。当电流强度为2× CC97即44 mA时,只有LEV和丙戊酸(valproic acid,VPA)对刺激显示出完全的保护作用,但是这些药物的疗效与较低刺激强度时相比有所降低。Barton等的研究开启了6 Hz模型的新纪元,此后,模型制作方法根据研究需求不断发展改善。

目前,6 Hz模型制作方法大体相同,多采用NMR1小鼠,CF1小鼠和Swiss albino小鼠作为研究对象。首先使用含麻醉剂的生理盐水浸泡角膜刺激电极,或刺激前在动物眼部滴加麻醉剂和生理盐水,以诱导局部麻醉,并确保良好的传导性。然后将电极完全接触眼部进行角膜刺激,大多以固定频率6 Hz,脉冲宽度0.2 ms,持续时间3 s刺激实验动物,使用1.5× CC97和2× CC97的电流强度诱发癫痫。电刺激时束缚小鼠,每次刺激结束后立即放开观察记录行为学情况。动物完全点燃需长期刺激,一般每天进行两次,每次刺激之间至少间隔4 h,连续3周[11-12]。因为NMR1和CF1小鼠在国内并不常见,陆海美等[13]采用国内常用的C57BL/6J与 ICR 小鼠构建模型。该团队认为44 mA刺激下C57BL/6J小鼠造模成功率最高,且耐药性更强,更适合6 Hz模型的建立,这项研究为6 Hz模型在国内的应用提供了新思路。

2.2 模型特征

在点燃过程开始时,小鼠表现出一系列行为变化,包括刻板行为,斯特劳布举尾反应,有时还有轻微的肌阵挛。此外,小鼠还表现出社交障碍,学习和记忆能力受到严重损害。一般根据Racine量表[14]观察判断动物点燃情况, 经过几天的刺激后,大约50%~60%的小鼠开始出现第二次全身性惊厥(阶段3-5),当显示至少连续10次继发性全身性惊厥时,判断小鼠被充分点燃。小鼠达到完全点燃状态后,通过每周两次每日刺激维持这种状态[11]。除行为学外,小鼠脑电图和脑组织也发生变化,小鼠在6 Hz诱导的癫痫发作过程中, 脑电图出现明显的癫痫样放电。利用免疫组化还发现 C57BL/6J-44 mA 组完全点燃的小鼠海马 GFAP 标记的胶质细胞激活明显增加, 其为颞叶癫痫的特征病理标志之一[13]。

值得注意的是,Leclercq和Kaminski[15]研究认为小鼠遗传背景和实验条件对于不同AEDs在6 Hz模型中的敏感性有影响,模型制作方法和模型中AEDs的初始观察应当考虑小鼠品系和实验条件。

3 致痫机制

3.1 脑内葡萄糖的摄取和利用

脑组织几乎完全依赖葡萄糖为能源,脑区14C-2-脱氧葡萄糖(14C-2-deoxyglucose, 2-DG)摄取的评估可作为脑葡萄糖利用和区域功能活动的指标。Gray等[16]通过放射自显影技术量化脑区2-DG摄入分布,评估6 Hz模型动物的脑内代谢活动。研究发现,6 Hz刺激后大脑皮质区、外侧杏仁核和尾壳核中2-DG摄取显著增加,大脑皮层的不同功能区域,如运动、感觉和边缘区域被非选择性激活。然而,2-DG摄取的增加并不均匀,这表明在细胞微电路水平上,对与癫痫发作相关的功能活动的改变有一定的选择性。其他许多大脑区域不受刺激的影响,包括海马结构、杏仁核、丘脑和下丘脑的内侧核,在激活和未激活的区域之间存在非常清晰的边界,表明特定的通路参与了癫痫的发生和传播。6 Hz刺激后,实验动物不同脑区营养物质摄入和利用受到影响,从而影响中枢神经系统代谢活动,诱发癫痫发作。

3.2 MAPK信号通路

6 Hz刺激可能通过影响MAPK信号通路,参与癫痫发生发展。c-Fos是参与细胞外刺激后细胞增殖和分化的早期反应基因,可作为神经活动的标记物,并且与急性刺激后的神经和行为反应有关[17],p38MAPK通路可通过激活c-Fos诱导细胞凋亡。Barton等[8]通过c-Fos免疫定位发现22 mA和32 mA刺激时染色局限于杏仁核和梨状皮质,但海马、丘脑和下丘脑Fos蛋白水平没有升高。而44 mA刺激时,梨状皮质、杏仁核和齿状回立即出现c-Fos水平升高,梨状皮质反应最强。近期也有研究发现,6 Hz刺激可增强视觉、海马旁和运动皮质及边缘系统的c-Fos免疫反应性,而完全点燃的小鼠眼眶皮质中的Fos蛋白减少[18],该结果与Barton等的类似研究高度一致,阐明了6 Hz刺激后大脑的激活过程。Barton的研究认为海马并未参与大脑的活动过程,Carmela等[19-20]改进模型,使用重复4次的6 Hz刺激对此进行了探索。该团队首先使用FosB/ΔFoSB作为神经元激活标记物,刺激后海马和海马旁皮质FosB/ΔFoSB免疫反应性增强,但没有神经元损伤或炎症发生。然后,该团队又使用p-ERK1/2作为标记物进一步验证,ERK1/2信号通路是最早发现的经典MAPK信号转导途径。角膜刺激后整个海马特别是CA1区的p-ERK1/2免疫反应逐渐增加,绝大多数p-ERK1/2免疫阳性细胞与FosB/ΔFoSB抗体共同标记,表明在癫痫激活的神经元亚群中两者之间存在关系,p-ERK1/2的表达变化明确说明6 Hz模型中海马区域参与癫痫发作的加重过程。

3.3 神经递质

已知在癫痫发作中起作用的主要神经递质是谷氨酸(glutamate, Glu)、γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid, GABA)、乙酰胆碱(acetylcholine, Ach)、去甲肾上腺素(noradrenaline, NA)、多巴胺(dopamine, DA)和5-羟色胺(5-hydroxytryptamine, 5-HT)[21-22]。Glu和谷氨酰胺循环是大脑中Glu保持平衡的一个重要机制,谷氨酰胺合成酶缺失,细胞内及胞外Glu水平升高,痫性发作时Glu蓄积作用于受体和离子通道,使突触过度兴奋,从而诱发痫性发作[23]。有研究将8种离子型Glu受体拮抗剂和8种代谢型Glu受体调节剂作用于6 Hz模型,刺激时Glu增高,诱发癫痫发作,所有被测试的化合物产生剂量依赖性的保护作用[24]。此外,6 Hz刺激可降低小鼠脑中内源性5-HT、DA、NA和GABA水平,增高Glu水平,这种神经递质的改变可由VPA恢复[25]。Kausar等[26]使用DSP-4研究NA在6 Hz模型中的作用,DSP-4可诱导小鼠脑内NA耗竭,增加小鼠精神运动性惊厥的易感性,说明脑内低NA含量可加重6 Hz小鼠的癫痫发作。上述研究说明,6 Hz刺激可能对实验动物脑组织产生影响,导致神经递质变化,诱发癫痫发作。

4 应用现状

4.1 AEDs筛选

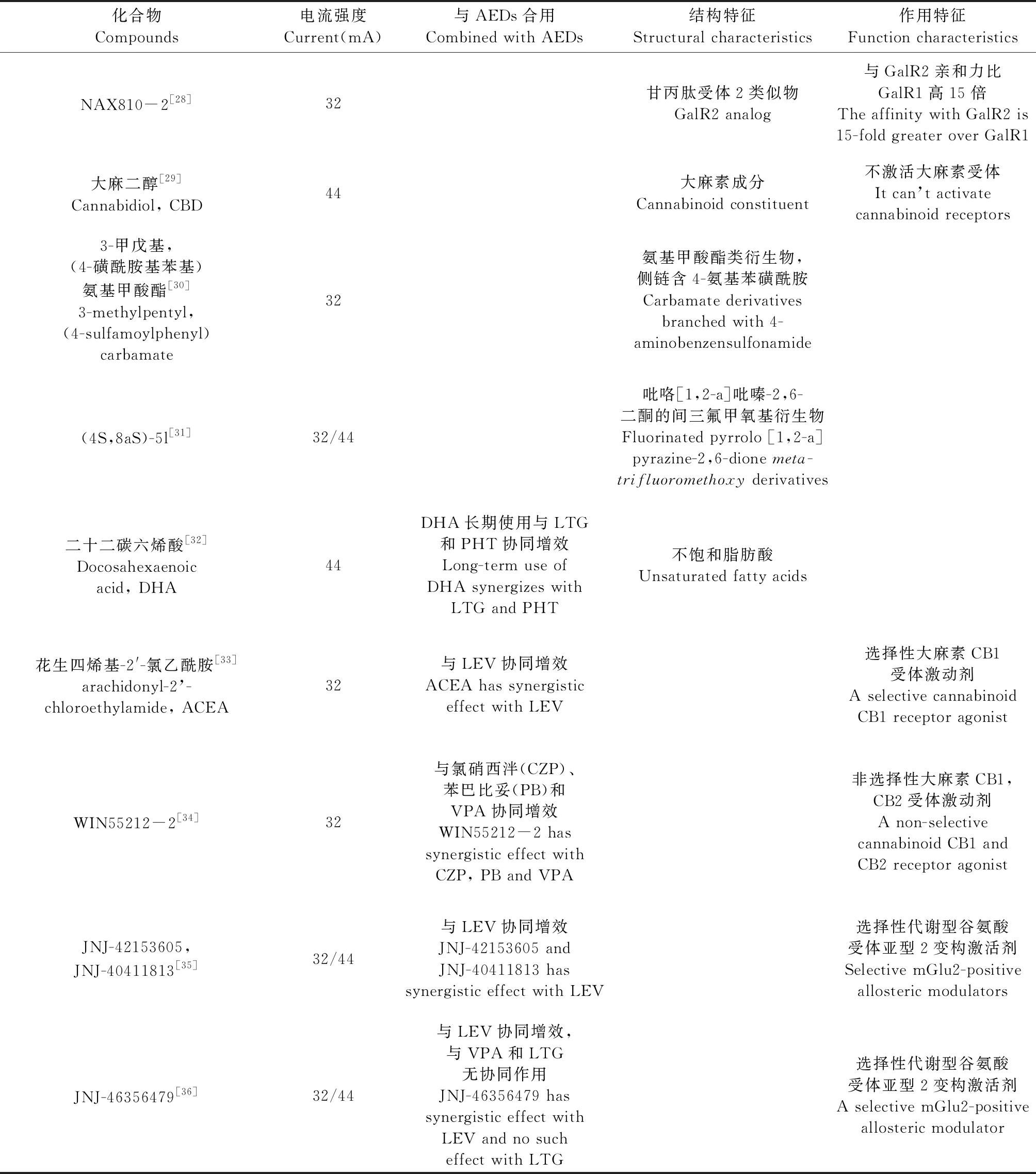

近年来,6 Hz模型在AEDs的筛选中得到广泛应用,被纳入NIH推荐的ADD计划。由于6 Hz模型对电压门控Na+通道的经典调节剂反应性差,而MES模型有利于筛选Na+通道调节剂,两者结合使用可用来筛选新的AEDs[9,27]。目前,已使用6 Hz模型筛选出一批具有潜在抗癫痫作用的化合物,如表1所示。

表1 6 Hz模型筛选的潜在抗癫痫药物Table 1 Potential antiepileptic drugs screened by 6 Hz corneal kindling seizure model

4.2 已上市AEDs评估

6 Hz模型也用来评估已上市药物,研究已上市AEDs的联合应用,由于该模型对LEV具有敏感性,LEV与其他AEDs的联合使用研究最多。LEV与PHT、VPA、CZP、卡马西平(carbamazepine, CBZ)、托吡酯(topiramate, TPM)、氨己烯酸(vigabatrin, VGT)、奥卡西平(oxcarbazepine, OXC)和噻加宾(tiagabine, TGB)以一定比例联合使用在6 Hz模型中具有协同作用[37-38]。此外,拉考酰胺(lacosamide, LCM)与CBZ、LTG、LEV、TPM和加巴喷丁(gabapentin, GBP)的联合应用在6 Hz模型中同样具有协同作用[39]。提示可以使用6 Hz模型评估已上市AEDs,寻找耐药性癫痫的新疗法。

4.3 其他应用

除筛选新型AEDs和评估已上市AEDs外,6 Hz模型还有其他应用。在6 Hz模型中,小鼠产生癫痫的电流强度对正常饮食喂养小鼠的体重不敏感,因此,6 Hz模型可以用来评估体重为混杂影响因素的抗惊厥方案[40]。此外,6 Hz模型小鼠表现出异常的行为表型,小鼠极度活跃,不会产生类似焦虑的行为,但快感缺失,有社交障碍,学习和记忆能力也受到严重损害。因此,6 Hz模型也可以用来模拟一些神经行为合并症,研究癫痫的严重并发症[18]。

5 模型优缺点

6 Hz模型通过角膜电刺激造模,制作简单,耗时短,点燃后脑内异常痫性放电持续时间长。比起化学点燃模型,电点燃可避免外来物质的相互作用对后续实验的影响,并且有助于发作阈值的测定。但是,造模过程中电刺激过大易导致实验动物死亡,且作为一个急性模型,6 Hz模型不能很好的反应导致耐药癫痫治疗失败的慢性神经网络和神经细胞的改变[34]。该模型虽已成功使用小鼠造模,并应用于各种AEDs,但在大鼠中极少建立类似的模型[41]。对于给定的电流强度,6 Hz角膜刺激后小鼠和大鼠癫痫发作的程度和性质并不相同[42]。应当通过模拟小鼠造模方式研究大鼠模型,完善6 Hz模型体系,弥补小鼠造模的缺陷。

6 结语

耐药是临床上癫痫防治的重大课题,6 Hz角膜点燃癫痫模型对多种AEDs产生抵抗,在行为学、脑电图和病理改变上与人类耐药性癫痫表型极为相似,是一种优良的耐药性癫痫模型,已被NIH纳入推荐为癫痫治疗筛选的必备模型。然而,目前对6 Hz模型构建方法有待完善,发病机制研究较少,评估标准缺乏。因此,未来需深入系统优化造模方案、探究模型病理机理、建立动物模型标准,为探究耐药性癫痫发病机制和开发新的AEDs提供应用基础和保障。