论明清小说对唐代胡人识宝故事的重写

——以“三言二拍”“聊斋”为例

薛 冰

(陕西师范大学 文学院, 西安 710000)

作为中国本土文化之外的他者,“胡”是一个与时俱进的种族概念。针对这个问题,学界一直存在争议。其中,王国维等学者通过推理和查证,认为迨至唐代,“胡人”大致指的是北方和西方的异族人种。追溯识宝故事的雏形,春秋战国出现萌芽。自汉至晋,经时历岁,胡人识宝故事初具形态,但还未臻成熟。直到唐代,伴随着外来文化的输入,整个社会盛行着“胡风”,追求吊诡殊恒的小说家“有意为小说”,才产生了大量的胡人识宝故事。这些故事主要集中在时人所作的笔记、说部之中,保存较为完整。唐代胡人识宝故事有其固定的情节:某人因机缘得宝,但不知价值,后被胡人寻见,欲以高价购之,并告知宝物的用途。

可以说,唐代胡人识宝故事是一座蕴藏巨大潜能的宝藏,后世创作不免受其影响,明清小说重写唐代胡人识宝的现象更是蔚然成风,如明代冯梦龙“三言”、凌濛初“二拍”、瞿佑《剪灯新话》、王同轨《耳谈类增》、陈洪谟《治世余闻》、周晖《金陵琐事》、周玄暐《泾林续记》、清代褚大荻《坚瓠秘集》、王世祯《池北偶谈》和《香祖笔记》、曾衍东《小豆棚》等。相同的故事被重新诠释、演绎,既可以窥见唐代胡人识宝故事中可嬗变的文学因素,也可探知明清文人驰骋才情,在对唐代小说解读中所融入的时代基因。其中,“三言二拍”“聊斋”中的重写最为集中典型,本文即以此作为研究的重点,来探讨新文本对旧文本的重写。

一、本事敷演

本事敷演,指沿用原作的人物、结构、语境等要素,仅补充或增添附属性的情节。以《喻世明言》卷二九《月明和尚度柳翠》(下文简称《度柳翠》)为例进行阐述。

《度柳翠》中,法空长老在劝诫柳翠时讲述的菩萨化倡救淫故事,正源自唐代《续玄怪录·延州妇人》一文。这是篇典型的胡人识“宝”故事,所识别的宝物是“锁骨菩萨”。

《延州妇人》篇里锁骨菩萨以美色诱度凡人,这一行为与人们熟稔的佛龛神坛中的形象大相径庭,好似是无根虚妄之谈,但实际是有佛理依据。《维摩经》中便有直接说明:“或现作淫女,引诸好色者,先以欲钩牵,后令入佛道,斯乃非欲之欲,以欲止欲,以楔出楔,将声止声。”[1]《四部毗那夜迩法》中同样载有菩萨变身毗那夜迦身,以色度化欢喜王的轶闻。显然,唐人将印度佛经中极具艳色风月的奇闻合理化,享受异域文化带来的冲击与乐趣。那么受宋明理学禁锢下的冯梦龙是如何重写这一经典范本呢?

正如胡士莹认为敷演故事应先结构严整,有间架骨干,《度柳翠》正是如此演述。其故事结构脱胎于《延州妇人》,构成有三:其一,有一美女人尽可夫,行为似妓。其二,女子死后,有胡僧路过,识得墓中宝物,进行膜拜,众人不解。其三,胡僧告诉众人此乃菩萨,打开墓后果然如是。显而易见,《度柳翠》除了在细节描述上更为细致外,其余部分与原作如出一辙。因而,《度柳翠》故事是对《延州妇人》的重述。

当然,在单纯地重述外,受不同的文化背景、社会心理、文人视角等影响,《度柳翠》中也有全新的精巧编排,主要体现在冯梦龙将菩萨为妓的缘由、经历连同结局描绘得有根有据、有始有终,从而就冲淡了“妓女菩萨”与中国传统接受心理的冲突。实际是以菩萨变妓为外表,来宣传佛教思想中的报应观,这就既承认了人性情欲的内在力量,将其置于市井细民能够接受的生活范畴和美学尺度下,又通过因果轮回主线把一个奇艳故事推高到超脱境界。新文本更多反映出对道德的认同,菩萨化妓不再是一件度化凡人的奇闻异事、一场风花雪月的神人艳遇,而被置于正统道德的教义中去体认,娱乐性被道德性所替代。

综上可见,作为《延州妇人》的遥嗣之作,《度柳翠》中保留了中国初期的菩萨形态,基本延续了原故事的人物面目、情节结构,只增添一条因果关系链条,将识宝故事穿插其间,就做到推陈出新、戛戛独造,消除了世人接受心理的芥蒂,成功完成了佛教救渡背景下劝诫主题。从延州妇人到观音菩萨,从放浪形骸到庄严肃穆,从传奇志怪到佛家圣坛,映射出文学意义上的菩萨淹没在历史长河中,取而代之是神圣化、模式化的宗教面孔。这种重写恰恰反映了中华民族对神仙文化的共同记忆,对理想女神的粉饰重塑,是共同的民族情感。

二、单元缀合

单元缀合,指通过嫁接多篇唐代胡人识宝故事中的片段,多方拼接,形成一个全新的故事。以《二刻拍案惊奇》卷三六《王渔翁舍镜崇三宝 白水僧盗物丧双生》(下文简称《王渔翁》)和《聊斋志异》中《酒虫》篇为例展开论述。

(一)《王渔翁》篇

为了进一步认识《王渔翁》对唐代胡人识宝故事重写的方式,有必要将其与《稽神录·岑氏》《宣室志·严生》做简要比较。

首先,王渔翁的得宝经历与岑氏是完全相同的,二人都是偶然拾得白石带回家中,夜里便梦见两名白衣美女前来服侍,随后又有胡人前来求购宝物。于此,两文神情相属,叙述亦多相同。但《岑氏》这篇点到为止,只交待岑氏卖宝后遗憾未能询问胡人宝物的名称和用途,而这一遗憾在《王渔翁》中得以弥补。原来宝物叫做澄水石,从用途来看与《严生》中的清水珠相似,都可以将浊水变清。不难看出《王渔翁》中的胡人识宝故事主要是对《岑氏》前部分和《严生》后部分的缀合。

但细比较《王渔翁》与《岑氏》《严生》两部作品,还存在微小的差别。一是识别方式。《王渔翁》中胡人是望气识宝,特来寻问,这是一种主动寻宝行为;《岑氏》中则只粗略地说道胡人邀而问岑氏,并没有明说如何得知宝物。二是宝珠来源地。《严生》中胡人交代了宝珠是来源于西国;而《王渔翁》中对于宝珠的来源地只字未提。三是宝物功效性。《严生》清水珠的功效是净化浊水;《王渔翁》澄水石的功效是清除淤泥浊水和毒素。四是胡人寻宝目的。《严生》中胡人不远万里来中原寻宝的初衷是用宝物的效用来拯救国人的性命,这是一种侠义之举;反观《王渔翁》,胡人买宝的目的是以宝取宝,迎合自己的私心,用宝物作为诱饵获得更大的利益,这是一环套一环唯利是图的经营方式。五是叙述语体。《岑氏》《严生》是文言语汇,典雅凝练;而《王渔翁》是白话文字,通俗浅显。从文言到白话的转变,更突出体现在精湛细致的描写,摆脱了全文的直白干扁。

(二)《酒虫》篇

《酒虫》是《酉阳杂俎·王布》的前部分和《录异记·胡氏子》的后部分拼接的混合物。前部分中,《酒虫》主要是借鉴《王布》中的情节。两者相似之处都在于某人长时间患有恶疾,无人能医治。有一胡僧突至,能识别恶疾根源,愿意治疗。随后,胡僧果然治好某人的疾病,但并不接受主人的酬劳,唯求取宝物。在此基础上,故事另开一枝,转向对《胡氏子》尾部的借鉴,描述了胡人取宝后,某人福气也随之消散。此外,“酒虫”还与《宣室志·陆颙》中“消面虫”和《广异记·句容佐史》中“销鱼精”相类,都是存在于人体内的一种与饮食有关的宝物,这几种文本可能是蒲松龄在重写胡人识宝故事时的构思来源。作者在行文布局时,舍取由我,根据所需,随心安排。

《酒虫》重写中精妙之处在于对原文字的缀连辑补。结尾处,作者增加了评论性的文字,发出感慨:“虫是刘之福,非刘之病,僧愚之以成其术。然欤,否欤?”[2]蒲松龄天才地看出了利中有弊、弊中存利的矛盾对立。最初,嗜饮如牛的刘氏虽奢于酌酒,却家财万贯,不以为累。可一旦酒虫离身,他却不能自给。可以说,正是因为“宝失家败”母题介入,胡人识宝故事不再局限于识宝者的单向能动,失去宝物不仅家道中落,甚至危及生命,这也体现了宝物和人物的互动性,人物不仅能识别宝物,宝物也可以作用于人,这就使作品的主题内涵和思想意蕴更为复杂而深刻。虽然《胡氏子》结局也体现了“宝失家败”的意味,但作者没有进一步地说清、说透。蒲松龄却引发读者的思考,点燃想象,一切尽在不言中。

总之,明清小说在运用单元缀合方式进行重写时,人物的设置、情节的安排、结构的布局都基本一致,但在语言、细节上的变化使故事同中存异。

三、结构套用

结构套用,指改变原文本中人物姓名、事件场景等,但保留其中的基本框架和主要情节,即俗称的换汤不换药、移花接木。如《初刻拍案惊奇》卷一《转运汉巧遇洞庭红 波斯胡指破鼋龙壳》(下文简称《转运汉》)。胡士莹认为:“正文叙苏州人文若虚于荒岛得龟壳致富事。见《泾林续记》。”[3]诚然,《转运汉》有对《泾林续记·苏和》篇的继承,但单就整体结构和细节安排来说,更接近《原化记·魏生》篇。将新旧文本梳理对比,因袭、变化之处显而易见。

从整体的结构模式看,《转运汉》正话中叙写了苏州落魄书生文若虚,由于家道中落,同别人海外贩卖,因缘拾得一个巨大龟壳,后一闽中胡商点破众人迷津,重金买去,文若虚也走向发迹变泰。这个情节结构明显袭用了《魏生》篇,模仿痕迹很重:某人得宝不知价值;胡人识得宝物欲购之;某人十分好奇,询问宝贝来历;胡人说明宝物价值和用途;双方成交。可见,这两篇承载着相同的结构模式,把识宝经历描写得生动别致、怪诞离奇。

从部分的细节安排看,两篇也多相同。一是主人公一生际遇变化。《转运汉》篇文若虚本有祖上千金家事,可惜他不去营求生产,只落得家境逐渐败落。后来,时来运转,一夜暴富,家道又殷富不绝。从中看出文若虚一生经历了由富到贫又转富裕的道路。无独有偶,《魏生》篇主人公际遇也如此,魏生本“历任王友,家财累万”,但因其“交结不轨之徒,由是穷匮”,可最终依靠出售宝物,“生得财倍其先资也”[4]。两篇都交代了主人公本家境殷实,但守业不当,走向没落,又凭借意外的得宝,重振家业。二是以宝定位的商业价值观。《转运汉》篇波斯胡以利为重,货物多寡、宝物价值直接决定宴席座次。起先被看轻的文若虚只得屈于末席,后波斯胡识得龟壳价值,便恭敬地将他迎至上等位。同样,《魏生》篇也出现以宝定位的笔墨,胡人根据所辨别的宝物价值,对魏生产生前倨后恭的态度。这种别出心裁的情节能在现实中找到构想本原。《旧唐书》载,“凡四方夷狄君长朝见者,辨其等位,以宾待之。”[5]《新唐书》也载有以名望辨等位的条例,“第一等视三品,第二等视四品,第三等视五品,蕃望非高者,视散官而减半,参日设食。”[6]两则史书典籍中都记载了唐时按照身份等级来规格其位,魏生、文若虚海外以宝定位的经历可能取材于此。

当然,除了承袭规抚之外,也有以下的变化。

首先,人物重塑。于此,作者主要借助三种手段。一是出场定型。《转运汉》开篇便赋予文若虚诗书气质,“生来心思慧巧”“琴棋书画,吹弹歌舞,件件粗通。”[7]这种知识分子的形象贯穿全文,即使文若虚后来迫于生计成为商贾,处身尔虞我诈的商场,但尚文业儒的本性使他始终怀有一颗赤子之心。而《魏生》篇,魏生的出场只是被冠上富有的背景标签,并没有对其个人品质下定义,后文“生遂大言,索百万”也显示了他的贪婪狡猾。二是预言设悬。较《魏生》篇,新文本增设了两次预测:一为文若虚幼时,有人相他是巨万之富。二为瞽目先生算卦,说他财气冲天。两次预言设置使读者产生心理期待,潜意识中期盼主人公的否极泰来,无奈文若虚命途多舛,读者预想风暴屡屡被搁置。待读者急不可耐,想要揭开谜底时,一件鼋壳进入视线,此宝价值连城,却无人知晓,作者适宜地插入胡人识宝故事,使两个预言终于应验,在峰回路转中完成了各种猜测疑虑的揭秘,而这一系列预想也使文若虚形象更为饱满。三是淡化皴染。与《魏生》相比,《转运汉》中商人形象多样,可皆以“众人”的面相存在,是陪衬性角色。作者淡化其他商人的存在,突出文若虚绝对主人公的身份。从“倒运”到“转运”,对他的性格进行多角度、多侧面地挖掘。当然,虽是重点突出文若虚,但其他商人的形象也跃然纸上。可见,在群像总写中,主人公和众人交相辉映,各尽其妙。此外,作者层层递进,步步勾勒,将文若虚定位为儒商,聪明灵巧、诚实善良、知足常乐兼具一身。相比《魏生》中单一奸商的形象,无心插柳却发迹的文若虚更是一个憨厚可爱、让人怜悯的角色,这种人物设定更符合读者阅读趣味。

其次,增添情节。作者在《魏生》基础上,铺张衍说,重加描绘,洋洋洒洒畅演为万余言,增加了故事长度和情节密度,扩展成妙趣横生的新文本。新文本以人物“转运”为主轴,分前后两部分。前部分重在讲述文若虚学人置办扇子,无奈天公不作美,天气无一毫暑气,扇子也因潮气变作废物,最终竹篮打水一场空。后部分主要描绘了文若虚无意间凭红橘赢得盆满钵满,又因拾得鼋宝而发财致富。总体看来,新文本在识宝故事之前又添加了两个“突转”情节:卖扇亏空、红橘小赚,使全文结构峰回路转,为后文识宝情节起到良好的铺垫作用。

毋庸赘言,在结构套用这个最常见的重写方式上,作者以原结构框架为基础,“随心所欲”地穿插细节、布局情节,将内容由骨相仅存到肌肤丰盈,语言也由淡薄黯然转向风采圆润。

四、文本缩写

缩写,指以某个唐代胡人识宝故事为对象,通过删减一定比例的描述性文字或有选择地截取、摘要某故事的结构,把新文本浓缩成一个符合原叙述结构的梗概性文本。以《聊斋志异·晚霞》缩写《宣室志·玉清三宝》情节为例加以说明。

《玉清三宝》中胡人识别宝物的过程作者交代得十分简洁。通过分析,情节大概可以拆分成八个:韦弇得宝,但不知其价值;韦弇于市场上卖宝;有胡人识宝,特来询问;韦弇告知得宝经过;韦弇好奇,询问宝贝的来历;胡人告知宝贝的价值和用途;胡人用重金买下宝贝;韦弇从此大富。

以下是《晚霞》中胡人识宝故事的原文:“端货其珠,有贾胡出资百万,家由此巨富。”这篇识宝情节主要有三个:阿端到市场卖宝;胡商出巨资购买;阿端家从此巨富。

从文本整体性看,蒲松龄重写后的识宝故事,将原本八个情节缩减为三个情节,只是交代了阿端重返人世后,将龙窝君所赐的夜光珠卖给了胡商,原故事中胡商的慧眼、持宝者的好奇、双方交易的过程,在这里都没有细述。新文本仅截取原故事中的主要情节,采用跳跃性叙事方式,将胡人识宝故事浓缩为一句话,没有任何多余细节的描绘,更没有对胡商人物形象进行塑造。

但若要细究《晚霞》的行文逻辑,便可以看出作者的独居匠心之处。两故事情节对比后可知,虽然作者删减了大量的非功能性的描述情节,但胡人识宝中多数功能性情节仍是原封不动,作者的神来之笔正在于对原故事的伐隐攻微、精准缩写。

首先,《玉清三宝》中运用了唐代小说惯用的隐蔽式叙事,留下谜团:持宝者虽得宝,但不知其价值。而《晚霞》篇里,持宝者在拥有瑰宝的同时,已经洞悉察觉出宝物的相关信息,如来源、功效、价值等。这种差异也就决定了,《玉清三宝》篇中因为持宝者不知晓宝物的相关情况,所以在向胡人出售宝贝时,还不忘追寻宝贝究竟有什么用途的疑惑。反之,在《晚霞》 篇,前文事先已交代,“龙窝君嘉其惠悟,赐五文袴褶,鱼须金束发,上嵌夜光珠。阿端拜赐下,亦趋西墀,各守其伍。”[2]从中可以看出,阿端对宝物的价值了然于胸,他出售的主要目的是用宝物换取金钱,改变窘境,解燃眉之需。因此,作为胡人识宝故事链条中的第一环节,持宝者“知”与“不知”宝物价值,直接决定了之后环节的连贯、发展。显然,以故事全篇的前后逻辑、因果关系为准则进行观测,文本疏密程度截然分明,精准的缩写恰反映出作者下笔时的精雕细琢、反复推敲。

其次,经过缩写后的文字,更加清楚明了,一笔带过的简洁叙述,使阅读者能快速、准确地提炼主旨,干扰信息减少,娓娓清谈后,更能突显作者所要表达的教义。

五、借事生发

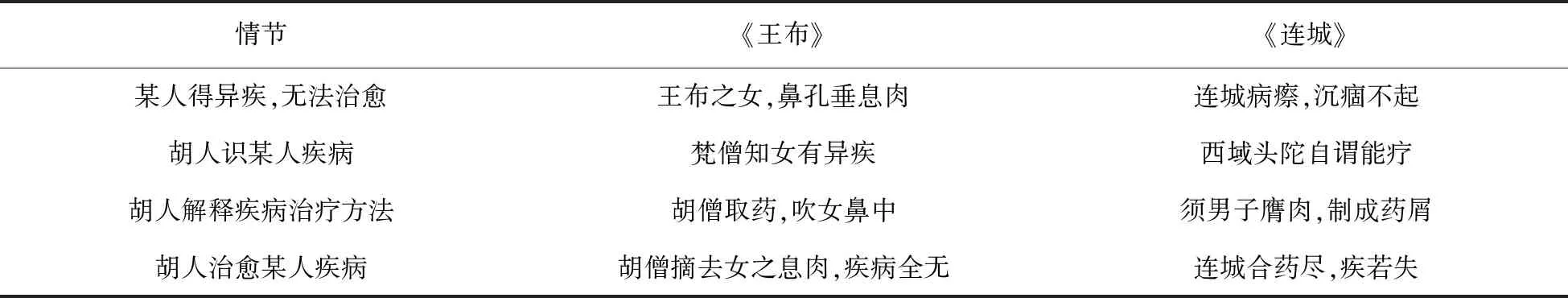

借事生发指重写唐代胡人识宝故事中的某些素材,以此作为引子,经过明清作家的再加工,生发出新的文本故事。《聊斋志异·连城》篇便是运用这一手法,在《酉阳杂俎·王布》的基础上进行了改写。两故事的基本结构模式相似,撮其要者,如表1所示。

表1 《酉阳杂俎·王布》与《聊斋志异·连城》情节结构对比

由表1可清楚地看到《王布》与《连城》之间的派生关系。两篇故事的主要情节模式相近,但仔细查看,却又蕴藏着蒲松龄精巧的创意,主要体现在“宝物”、识宝结局和持宝者“疾病”的细心编排上。

(一)宝物的隐喻

作者在重写时,并不是直接呈现人世间具体的宝物,而是运用了隐喻的手法,将乔生的膺肉(心头肉)比作无价的宝物,可谓精彩之极!在中国民间民俗中,“心头肉”即人最难割舍的地方,当最心爱之物遭到夺取时,往往以“剜却心头肉”指称。《连城》篇中连城父亲替女儿择偶,不考虑对方人品,一味嫌贫爱富,将女儿许配给巨贾盐商之子。婚期将近,连城患上怪病,几近朝夕不保。胡僧为其治病,药引需是年轻男子的膺肉,连城未婚夫拒绝为连城割肉救命。相反,乔生感知己之恩,主动上门,以心头肉报之。显然,这种割肉却金只为知音的行为正是作者认为最贵重的宝物。“膺肉”表面是药引,实质上是纯真感情的象征。比起现实“油腻腻”的金银珠宝,作者认为一颗高尚的心才是宝中之宝。从这一角度出发,膺肉是对宝物承袭因循又合理改造的结果。

(二)疾病的复发

不难发现,经过胡人拯救后的病人,往往是以圆满告终。为什么《连城》这篇却独以短暂的死亡为局?

其一,感情的再度考验。知己是一种双向地付出,是高山流水的惺惺相惜。知己之爱是双方灵魂的交付,不计容之妍媸、命之穷达甚至超越生死的鸿沟。正如乔生所言:“士为知己者死,不以色也。”[2]这种柏拉图式纯洁的爱情,需要恋爱双方接受至死不渝的考验。文中,乔生已经证明了自己的一往情深,随之,读者所好奇的便是连城的感情是否也单纯如一?连城没有办法挣脱父权压力的束缚,但为了保全自己对乔生的坚贞,愿意前去赴死,以魂魄之身报之。“生以肉报,女以魂报。”[2]一段知音之恋,从生到死,由阳转阴。死亡正是两人真挚爱情的最好试金石。因此,从情理上说,连城不得不死。

其二,呼应前文的预言。“会王氏来议吉期,女前症又作,数月寻卒”[2]。这是对前文中连城所预言自己“三年必死”的呼应。“前症又作”,显然是连城想要挣脱束缚却跳不出牢笼的无力反抗。重写后的故事短小精悍,而其涵蕴的容量却十分丰富。生而复死,死而复生,正是向死而生的自我救赎。无怪乎王士祯评论曰:“雅是情种。不意《牡丹亭》后,复有此人。”

六、元素新变

唐代胡人识宝故事是历时发展的,明清小说重写中也有对主体元素进行变革,或是识宝者、或是宝物,又或是识宝者和宝物之间的关系。小说家们借助人们熟知的识宝情节,旧瓶装新酒,对其中部分元素进行了脱胎换骨地改写。

(一)部分元素新变

在此,主要是识宝者或宝物发生了变化,但故事仍在强调惠眼识宝这一主题,结构同样是承袭唐代某一胡人识宝故事。通过对明清《余德》和唐代《古镜记》《司命君》三个故事进行比较对照,即可发现明清重写后的文本在结构布局安排和故事情节设置上均有因袭关系。这三篇故事都有相同的识宝模式结构:主人因某种机缘得宝,但不能识别宝物用处;某人感知主人有宝,特意求见;某人识得此宝,并解释来历、作用。

除了有结构上的承袭外,还有单个元素的变化。一是宝物。用宝气来表示宝物,宝气指宝物所散发的光气。《古镜记》中胡僧是闻宝镜之气而来;《司明君》中胡商是识得宅中宝气,愿得一见;《余德》中虽然没有具体交代道士从何而知宝物,但是在众人不知晓的情况下,忽然踵门求之,只能解释为望气而来。用“宝气”来指代宝物,侧面写出宝物难以掩饰的不平凡,更能体现宝物的贵重。二是识宝者。《古镜记》中识宝者是胡僧,《司明君》中是胡商,而在《余德》中识宝者不局限在胡人身上,变成了本土的道士。另有,《聊斋志异·龙》也是这种变化,乡民王茂才拾一小儿,后一僧至其家,识得此小儿是华山池五百小龙之一。在这篇中不仅识宝者变为本土的僧人,所识别的宝物更是变为活生生的人。从中可见,识宝者、宝物的范围都明显扩大。

(二)元素之间关系新变

不仅主体元素发生了新变,识宝者、持宝者、宝物三者之间的关系也发生了质的变迁。表2可直观清晰地呈现元素的新变。

表2 《聊斋志异》与“三言二拍”中关于“胡人识宝”主体元素的新变

通过表2可见,全新的识宝结构模板:识宝者识别某地/某人有宝物(或凶物);识宝者告诉某人宝物(或凶物)来历;识宝者之言应验;某人请求帮助去除宝物(凶物)。

重写后的新文本,较之原故事发生了根本性的变化:

其一,宝物的泛化。在这类重写的识宝故事中,宝物不再局限为肉眼能见的物质形态,虚无缥缈的气、不可预知的天命等都在识宝者的掌控范围内,这也间接地突出了识宝者神奇的能力。

其二,识宝者的职能。作品宣传的重点不再是识宝者令人羡慕的本领,而是赞扬他们能以拯救者的形象出现在人们生活中,他们的出现是帮助受难的人们消解苦楚,给敬神者赐福赐寿,给无辜者指点迷津。因而,识宝者形象此刻与人们急切关注的现实焦点相联系,病痛、灾难、生死、命运等都是难以避开的话题。

其三,持宝者的结局。当识宝者参与识别“宝物(凶物)”后,持宝者结局依旧悲惨的例子为数不多。持宝者往往会在识宝者劝诫后幡然醒悟,或悔过自新,或趋利避害。这是因为在“三言二拍”“聊斋”这类明清小说中识宝者既然以拯救使者形象出现,那么就要突出在这一群体背后隐藏的宗教意义。

其四,宝物的新命题。此类中宝物还被赋予“凶物”的意义,识宝者不仅能够识别“凶物”,也可破解“凶物”,而破解的答案是唯一的,即“去宝”,这就使得人们迫切想要得到宝物的欲望和只有失去宝物才能获得健康之间形成不可抗衡的矛盾,“宝物”这一命题也就上升到了哲学高度。

其五,持宝者的主导权。持宝者掌握命脉,识宝者隐身其后。重写后的故事中,识宝者虽主动参与识宝过程,但相对来说削弱了他的积极性和参与性,只是个执行者,而持宝者才是背后隐藏的决策者。结合前四点来看,即持宝者只有自我救赎才能真正解脱。

由于这类故事颇多,此不俱引,仅以《画皮》一篇来窥视。此篇中,重写后的大量元素、情节都模糊化,原有胡人识宝故事的踪迹难以寻觅,字里行间弥漫的是浓浓的宗教色彩。正如黄洽在《〈聊斋志异〉与宗教文化》中所说“《聊斋志异》中写凡人与异类的遇合,大多都是采用道教存思致神的思维方式。”[8]《画皮》篇王生和厉鬼的艳遇,也是一场有关宗教的救赎仪式。识宝者是道士,持宝者是王生,宝物是厉鬼。王生贪恋厉鬼姿色是持宝者不识宝物,道士认出妖气是识宝者能识别宝物,这些和以往的识宝故事别无二致。有所区别的便是识宝者(道士)和持宝者(王生)两者之间构建了拯救与被拯救的关系。

食人厉鬼(凶物)依靠一张画皮在美女和狞鬼中来回变化,所以,众人难以看清其本来面目,尤其是贪恋色欲之人。这恰恰意味着宝物容易迷人眼,使人们对其趋之若鹜。这种得宝和去宝的对立是重写后赋予新故事的新主题。在王生陷入欲望泥淖里挣脱不开时,道士作为拯救者华丽出场,指出女鬼的身份,但是行动的指挥者却是王生,“生以其言异,颇疑女”[2]王生开始对自我进行反思与拯救。随之亲身目睹女鬼的真正面目后,“大惧,兽状而出,急追道士,不知所往。”[2]而后又“长跪乞救”,寻求道士的帮助,甚至返回家中“不敢入斋”等,这些畏惧的行为都是王生对自我的一次又一次拯救。后王生卒,又沿用其弟二郎、其妻的举止来表明拯救的延续,以此来表现自我救赎的完整性。

明清时期,小说中存在大量地重写唐代胡人识宝的文学现象。小说家们在解读唐代识宝故事的基础上,进行新创,诠释自己的理解。无可置疑,重写后的故事以其通俗性更加赢得市井细民的共鸣。