构筑学生眼中的“门窗墙”

摘 要:教学苏教版四年级下册“门窗强”一课时,可将黄土高原比作窑洞坚实的墙壁,门窗比作黄土高原的眼睛,并以“黄土地的眸子”为课题开展专题欣赏教学。通过图像识读,以儿童的视角,引领学生感知窑洞门窗的结构和纹样,体会设计之美,品味文化内涵。

关键词:自主探究;图像识读;儿童视角

中图分类号:G427 文献标识码 :A 文章编号:2095-624X(2019)50-0058-03

引 言

墙是建筑物竖直方向的主要构件,起分隔、围护和承重等作用,还有隔热、保温、隔声等功能;门便于室内、室外的交通联系与交通疏散;窗有通风、采光的作用。门、窗、墙共同构成房子。苏教版四年级下册“门窗墙”一课呈现了不同国家、不同民族、不同年代房屋设计的多姿多彩、千变万化的门、窗、墙,信息量很大。笔者对教材进行深度研读,决定选取陕北窑洞的“门窗墙”为切入点进行教学,将黄土高原比作窑洞坚实的墙壁,将门窗比作黄土高原的眼睛,并以“黄土地的眸子”为课题开展专题欣赏教学。

一、江南到陕北,点亮兴趣

江南,在学生眼里是白墙青瓦、小桥流水,一派恬静内秀的韵味,黄土高原则离学生有些遥远,而从江南到黄土高原,需要一条纽带,恰巧在上美术课前,学生刚刚结束他们的音乐课,教学内容是“江南”。于是,课前十分钟,我和学生有了这样的聊天。

师:同学们,刚才的音乐课,你们行走在江南,嘴里哼着江南的吴侬软语。现在,你们听到的是唱响在陕北黄土高原的民歌。它和江南民歌反差大吗?这一节课,老师就要带你们从江南飞到陕北,去黄土高原看看。同学们,你们对陕北黄土高原有了解吗?

师:除了民歌,在黄土高原,还有许多具有地方特色的民间艺术。(视频欣赏安塞腰鼓、榆林剪纸、宜君农民画……)

皮亚杰说:一切有成效的工作都以某种兴趣为先决条件。课前短短几分钟,教师通过与学生的聊天,让学生与黄土高原上的民间艺术亲密接触,感受浓郁的生活气息和黄土地上人民朴素豪放的性格。选准起点,激活兴趣,顺利带领学生踏入黄土高原。

二、印象黄土地,走近窑洞

与黄土浑然一色、融为一体的窑洞民居,是人类依托黄土高原造就的特殊的建筑景观,引导学生通过动眼、动嘴、动脑,主动获取知识,他们才能具有敏锐的思考力、丰富的想象力和牢固的记忆力。

(1)出示祖国地图,了解黄土高原的位置。

(2)了解窑洞的相关信息。

①欣赏微视频:航拍“黄土建筑”——窑洞。

②自主学习:同学们对窑洞有了解吗?老师为大家准备了学习资料,我们先来了解一下窑洞。

③交流:通过学习,你获得了哪些信息,让我们一起把这些信息填入表格(如图1)。

在教学第一板块,教师主要采用自主探究的学习方式。首先,出示中国地图,引导学生认识黄土高原位于长城以南、太行山以西、秦岭以北,是世界最大的黄土堆积区。通过航拍“黄土高原”微视频,让学生看到在厚重的黄土地上,诞生了极具特色的“黄土建筑”——窑洞。它是陕北黄土高原的产物,是陕北劳动人民的象征,沉积了古老的黄土地文化。黄土高原厚实的大地,便是窑洞坚实的墙壁。然后,引导学生阅读学习单,了解窑洞的建筑类型、挖掘方式、建筑布局等,感受窑洞为什么被世界建筑界赞誉为“没有建筑师的建筑”。

视频是动态的,图和文字是静态的,教师将两者相结合,以直观易懂的视觉形象,让它呈现在学生的眼中。学生通过对图像以及文字的捕获和转化,联系实际生活,很快就对窑洞建立起基本的知识体系。

三、窑洞门窗——黄土地的眸子

如果说黄土地是窑洞坚实的墙壁,那窑洞的门窗就是黄土地明亮的眸子。

1.门窗结构——体会设计之美

(1)了解:同学们,窑洞的门窗是放在哪儿的呢?对,门窗就放在这儿,这儿是窑洞的出入口,叫窑口或窑脸。

(2)观察:请同学们仔细观察,它是什么形状的?(圆拱形,有的顶上有一点尖,造型有细微的变化)

(3)思考:为什么要设计成拱形呢?

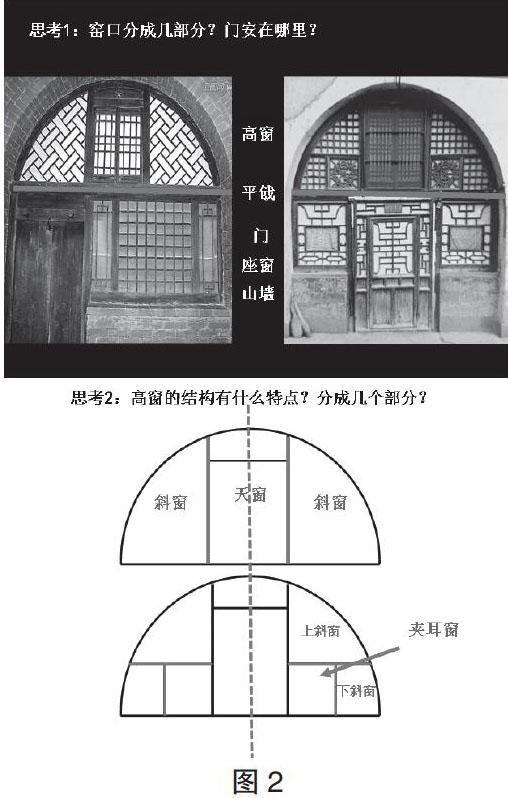

(4)觀察:再来看看窑口的结构,思考下列三个问题:

窑口分成几个部分?(窑口中间一分为二,上部是高窗,下部扎山墙、放门窗)

门放在哪里?(门在下部的中间,也可在一侧,门框直接顶到横梁)

这两扇高窗的结构有什么特点?分成几部分?

(5)小结:白天,阳光穿过门窗,把窑洞照得温暖而舒适;晚上,窑洞的灯火透过窗户,温暖黄土地。

美作为一种视觉形态广泛存在于现实生活的角角落落,我们的教学就是通过培养学生的视觉感知能力、视觉理解能力、视觉运用能力,让学生感受到美的存在。

这一板块的教学,要尊重学生已有的经验和心理需求,指导观察,逐步引导,在了解窑洞门窗的形状和结构时,充分利用图片(如图2),帮助学生在观察中体会窑洞门窗设计的对称之美、平衡之美。

外形上:一是让学生认识到圆拱形结构符合力学原理,顶部压力分至两侧,重心稳定,具有极强的稳固性。二是让学生体会到在单调的黄土高原上,圆弧形的线条显得柔和轻巧。三是让学生理解天圆地方,稳稳当当,象征宇宙的形态,也是祖先认识世界的思维方式。

结构上:一是让学生发现整面窗户的图案设计采用左右对称的形式;二是理解人们在长期的生产生活中,基于对事物的了解,发现对称具有稳定性、平衡感。同时,人们认为,对称能联合局部形成整体,并达到圆满。

2.门窗纹样——品位文化内涵

窑洞的门窗是陕北的眉眼与胸怀,门窗上的纹样则是微观的宇宙,是代代相传、构思别致的文化符号。

(1)组内欣赏交流:看到了怎样的图案。

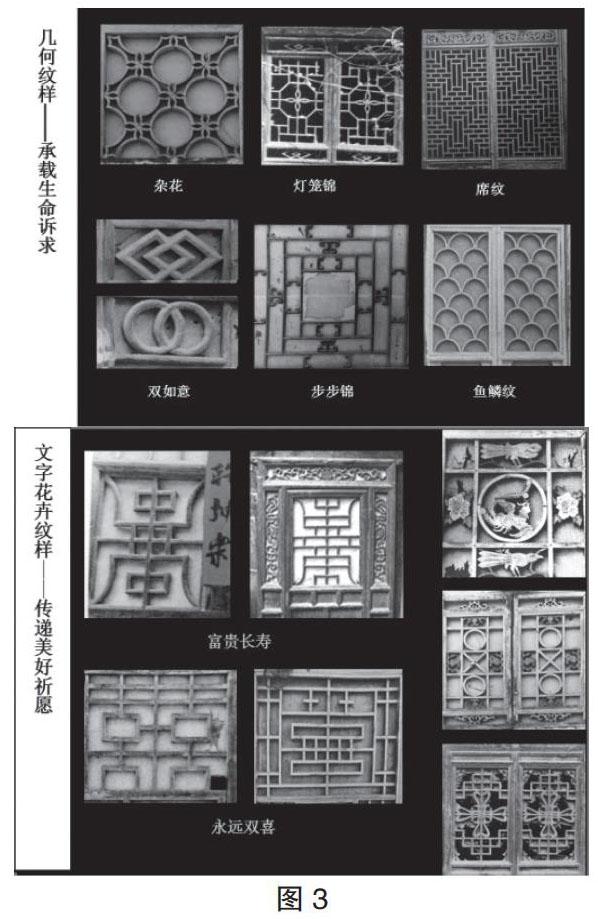

(2)学生介绍各种几何纹样、文字,还有花卉图案。

(3)思考:为什么要设计这样的纹样?

(4)理解:几何图案是窑洞门窗最重要的造型。点、线、面、三角形、四边形、圆形这些基本元素的运用,百千种变化,百千种寓意。文字纹样是通过巧妙的方式使汉字图案化,花卉纹样大都设计在整体图案的中心,形象抽象,线条简洁,梅花、海棠、莲花最为多见。在木线条的拼拼搭搭中,饱含生命气息,传递着陕北人对美好生活的向往。

门窗在中国建筑装饰文化史上蕴含着博大精深的文化韵味。在古人眼里,门窗犹如天人之际的一道帷幕。窑洞门窗的发展源远流长,其文化内涵是一点一滴积累起来的。人们将更多的感情倾注在门窗上,使门窗在居住环境乃至建筑艺术中占据极为重要的地位,如条形纹(风调雨顺)、交叉纹(相依相护)、盘肠纹(长长久久)、方胜纹(延绵不断)、龟甲纹(吉祥长寿)、老虎盘(健康成长)、寿字格(富贵长寿)、双喜格(事事双喜)、梅花海棠莲花(吉祥富贵)。聪明的工匠,采用象征、寓意、谐音、比拟等手法,创造出的几何纹样以及文字与花卉紋样,构思别致,美观温馨,将朴素、实在的情感融于艺术创作(如图3)。而且,窗格的纹样产生一种独特的光、色、调相融合的形式与自然美,使门窗成为窑洞中最讲究、最美观的部分。

3.画画我们眼里的门窗墙

站在这些老式门窗面前,每一个都似镶在框中的画,又像是绽放在黄土地上的图。细腻、粗犷、抽象的艺术,叫人简直无法用语言来赞美。学生学习了陕北窑洞门窗墙的知识,又有怎样的体悟呢?课后,教师可设计一个小练笔。

(1)欣赏线描作品:用线条造型门窗。线条的运用灵活多变,有粗有细,有疏有密,疏疏朗朗间,让阳光照射到屋里,呈现美妙的图案。院子里的石碾上,还留着麦子的余香,山墙上堆着玉米、辣椒,窗上贴着窗花,门上贴对联、挂灯笼,洋溢着“田园风光”的情趣。

(2)学生创作:你们眼里的窑洞门窗又是怎样的呢?教师给你们五分钟,我们一起来画一画,可以临摹,也可以创作。

(3)点评。

学生用一支勾线笔创作了自己眼中的窑洞门窗,并以小饰物进行装饰,再将作品贴在介绍窑洞的学习单上(如图4)。每位学生都积极参与,每个小组构成了窑洞群,真的有“黄土地的眸子”的即视感[1]。学生在制作过程中体会到建筑造型宏观的整合美和细微局部的装饰美,体会到窑洞这种建筑传递的中华民族丰富的文化内涵。

结 语

李镇西说:什么是教育学意义上的“儿童视角”?用儿童的眼睛去观察,用儿童的耳朵去倾听,用儿童的大脑去思考,用儿童的兴趣去探寻,用儿童的情感去热爱……带着学生浏览这些艺术生活化、生活艺术化的民间传统文化符号,如同与古人交流一般,是在感受美的向往,了解理想的祝福,是在与文化对话。

[参考文献]

杨雨佳.门窗上的陕北文化[M].西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2016.

作者简介:胡艳华(1972.1—),女,江苏江阴人,现任江阴市晨光实验小学副校长,中小学高级教师。