青少年经历、个性改变对女性地位的长期影响

——基于女性劳动参与、相对收入的经验研究

刘姝辰 邓 钢 孙圣民

一、引言

自新中国成立以来,我国女性地位逐步上升,其劳动参与率已远远高于世界平均水平。其背后原因一方面离不开国家宏观政策的影响,另一方面也与中国女性自立自强、不甘落后的性格相关。性格与信念的形成,往往与个体青少年时期的经历密不可分,并且能对其成年后的表现产生持久性的影响。

本文围绕性格和信念的改变,来探究女性青少年时期移民经历的长期影响,并进一步追溯改革开放之后,影响我国成年女性家庭和社会地位的历史原因。从劳动经济学视角,我们将上山下乡运动看作一次从城市到农村的移民。由于参与者多为青少年,处于个人信念和意识形成的关键时期,脱离家庭保护和相对艰苦的物质、精神生活环境,促使他们自力更生、克服困难,培养了他们的自强精神和竞争意识。这种性格的改变,长久地影响了他们成年后的生活。

已有相关文献多是将改革开放前的整个移民群体作为研究对象,围绕收入、健康、教育水平、幸福感等方面展开,并未区分男女性别差异。然而,作为外生政策冲击,从城市到农村的移民在不同群体之间的影响却不尽相同。仅有Booth等将不同性别群体作为重点关注的对象,证明经历了特定时期的女性具有更强的竞争意识[注]Booth A,Fan E, Meng X et al,“Gender Differences in Willingness to Compete: The Role of Culture and Institutions”, Economic Journal Working Paper, 2018, Doi: 10.1111/ecoj.12583.。出于以上考虑,本文基于移民这一外生政策冲击的角度,将青少年女性作为研究对象,分析该冲击对她们成年后经济和社会地位的长期影响。

我们用女性劳动参与率和家庭相对收入衡量女性在劳动力市场和家庭生活中的地位。基于2002年中国家庭收入调查(CHIP)数据,研究发现,青少年时期艰苦环境下的锻炼经历有助于培养参与者自

强精神和竞争意识,这些个性显著提高了女性劳动参与率,尽管其正向影响会随着女性年龄的增大而减退直至消失。在家庭层面,使用OLS回归和赫克曼两步法进行实证检验,结果表明,拥有移民经历的女性,其家庭相对收入显著高于其他女性,且具有更高的议价能力。同时,这种影响的持续时间,与冲击结束后的生活环境相关。研究发现,受移民政策冲击,青少年女性在艰苦环境下的锻炼经历,在一定程度上提高了她们的社会地位和家庭地位。

本文的贡献包括以下几个方面:第一,以往对于改革开放前从城市到农村移民的研究,大多数以整个移民群体作为对象,很少研究该冲击对特定性别群体的影响。我们使用微观数据对女性群体进行分析,在一定程度上填补了该空白。第二,我国已有文献对于女性劳动参与率和家庭相对收入的研究,大多数以家庭抚养负担、劳动力市场因素为中心,忽略了女性个性这一非传统人力资本变量的影响。本文围绕移民参与者个性的改变,研究了这一外生冲击如何影响了女性在社会和家庭中的表现,避免了个性的内生性问题,为理解我国女性地位的提升提供了一个历史因素的视角。

文章剩余的部分安排为:第二部分回顾相关的经济学和社会学文献;第三部分介绍我们使用的2002年中国家庭收入调查(CHIP)数据,并做出描述性统计;第四部分围绕主题进行实证分析;第五部分为结论部分。

二、文献综述

三、数据和研究方法

(一)数据描述

本文利用2002年中国家庭收入调查(CHIP)数据来检验移民经历对女性劳动参与率和家庭相对收入的影响。2002年中国家庭收入调查数据的调查范围涉及22个省份,随机抽选家庭作为受访者单位,纳入了受访者的个人特征、工作变动历史、健康自评、家庭收入和以家庭为单位的态度和行为倾向等信息,为我们研究劳动参与率和家庭相对收入提供了宝贵的资料。鉴于政策移民主体是城镇青少年,我们选用的是CHIP2002中的城镇数据部分,该城镇数据涵盖了全国12个省份及77个县级行政单位。

CHIP2002数据以家庭为单位,将内部家庭成员,包括户主、配偶、子女、双方父母、其他同居者等,分别作为受访者报告其个人信息。尽管该调查使用随机抽样方法选取家庭,但是由于家庭内部成员之间的关联性,受访者不满足独立同分布条件,且家庭成员的信息相互关联,不适合以个人为单位进行分析。因此,本文以夫妻数据为基础,构造一个以子女为观测对象的数据集,具体步骤:

1.根据家庭成员的身份信息,剔除其他同住者信息,仅保留子女,丈夫和妻子三种类别的受访者,并将三种受访者从总体数据中提取出来,得到5854个子女样本,6514个丈夫样本和6741个妻子样本。

2.将分离出来的夫妻样本,按照家庭代码相互匹配,得到6416对有效夫妻。

3.将有效夫妻数据配入孩子信息,得到以孩子为受访者,包含夫妻双方完整信息的数据集,共计5530组。

4.将包含户主和配偶双亲信息的数据与前面处理的数据集进行匹配,得到包含三代信息的数据集。

该匹配方式以孩子作为观测对象,包括孩子的父母信息和祖父母信息。获得的数据剔除了未婚和已婚没有子女的妇女信息,但是由于一对夫妻可能育有多个子女,因此在实证分析中,本文使用家庭层面的聚类标准差,来摆脱同一家庭子女间的相互影响。

(二)变量说明和描述性统计

本文的变量构造及含义如下:

1.女性劳动参与率。文章的被解释变量之一,用来反映移民经历对女性工作的影响。引入一个虚拟变量来表示女性是否工作,当前处于工作状态时取值为1,下岗、退休、离休和其他状况均为0。

2.家庭相对收入。本文的另一个被解释变量,用来反映移民经历对女性家庭生活的影响。本文使用ln妻子收入/(ln妻子收入+ln丈夫收入)的计算形式。

3.移民经历的虚拟变量。这是文章的主要解释变量,女性有移民经历时取值为1,否则取值为0[注]本文是否有移民经历来自CHIP数据中是否有上山下乡经历的数据;同时,将CHIP数据中给出的上山下乡移民时长用于稳健性检验。。

4.女性个人特征变量:作为控制变量,包括女性的年龄、受教育年限。

5.丈夫个人特征变量:作为控制变量,包括丈夫的受教育年限,与妻子的年龄差。

6.家庭抚养负担变量:作为控制变量,包括孩子的性别(男性=1,女性=0);孩子是否达到入学年龄(未达到=1,达到=0),孩子是否为高中以下(包含高中)在校学生(是=1,否=0)。

7.家庭经济状况变量:作为控制变量,包括女性去年收入,丈夫当年收入[注]以上两收入均采取自然对数形式,但为保证观察的简洁性,在表1和表2样本统计性描述中均报告了取对数前的年收入。。

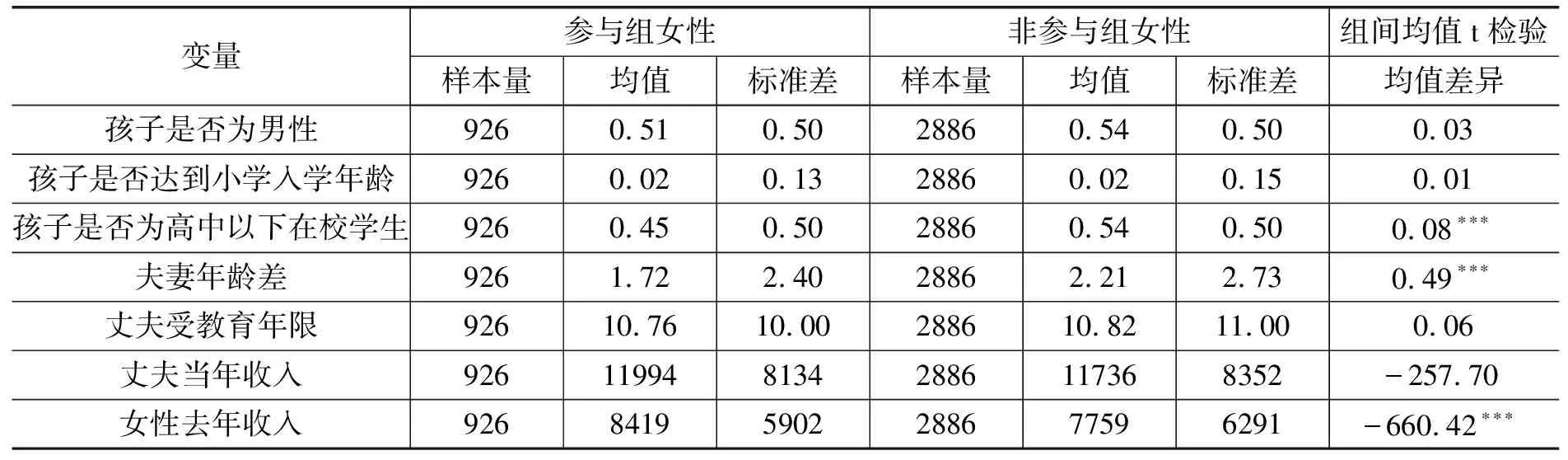

表1和表2展示了变量的基本特征,其中表1为全样本统计性描述,表2是参与移民女性样本和非参与移民女性样本的统计性描述。观察表1和表2可以发现,女性总体的平均劳动参与率为0.63,其中参与移民组为0.6,非参与组为0.64,二者在5%水平下存在显著性差异。但我们并不能就此得出移民经历会降低女性劳动参与率的结论,因为和非参与组女性相比,参与组女性年龄更大(1%水平显著),具有更重的家庭抚养负担(孩子为高中以下在校学生的比例更高,1%水平上显著),教育水平也存在显著差异,这些因素会影响女性的劳动参与。女性的平均家庭相对收入为0.48,参与者女性的家庭相对收入(0.49)显著高于非参与组女性,但这可能是由参与组女性的平均受教育水平显著高于非参与组女性造成的。故而移民经历对女性劳动参与率和家庭相对收入的影响,需要进一步的实证检验。

表1全样本统计性描述

续表2

变量参与组女性非参与组女性组间均值t检验样本量均值标准差样本量均值标准差均值差异孩子是否为男性9260.510.5028860.540.500.03孩子是否达到小学入学年龄9260.020.1328860.020.150.01孩子是否为高中以下在校学生9260.450.5028860.540.500.08∗∗∗夫妻年龄差9261.722.4028862.212.730.49∗∗∗丈夫受教育年限92610.7610.00288610.8211.00 0.06丈夫当年收入9261199481342886117368352 257.70女性去年收入92684195902288677596291 660.42∗∗∗

注:***、**、*分别表示1%,5%,10%的显著性水平。

四、模型设定和实证结果分析

(一)移民经历对女性劳动参与率的影响

1.估计框架。为研究上述移民经历是否影响了女性参与者在劳动力市场上的表现,我们设定如下实证模型:

yi=β1*immigrationi+β2immigrationi*agei+γi*Xi+εi

(1)

其中yi表示女性i是否参与劳动力市场。immigrationi是关键的虚拟变量,表示第i个女性是否有移民到艰苦环境下的经历;同时,考虑到该经历的影响可能会随着参与者年龄的增大而减弱,我们加入移民经历与女性年龄的交互项来表示这一过程[注]此处的年龄是每个女性样本的受访年龄,交互项的实际意义如下。该政策移民经历的长期影响的大小可能与女性的年龄有关,举例来说,Booth 等,Gong等证明该冲击塑造了女性的竞争意识和更加相信个人努力的个性,但女性年龄越大,这种好胜和自强的意识可能越弱,如60岁的女性往往不如40岁的女性好胜和自强,对应的移民经历的影响也越小。。Xi表示一系列控制变量,包括:女性的受教育水平、年龄,孩子的性别、年龄段的虚拟变量,女性去年的收入,丈夫当年的收入水平,省级虚拟变量。εi表示女性i的随机扰动项。对于劳动参与率的实证分析,常用的模型为两类:非线性概率模型(logit 模型或probit模型)和线性概率模型。通常而言,非线性概率模型具有两个特点:一是保证拟合概率介于0和1之间,二是保证变量的偏效应随全体自变量的变动而变动。但是,由于我们考查移民经历影响的动态变化,需特别关注交互项。因此,我们以线性概率模型为主要模型,同时汇报probit模型估计结果的平均边际效应,来确保结果的稳健性。表3显示了各变量的回归系数。

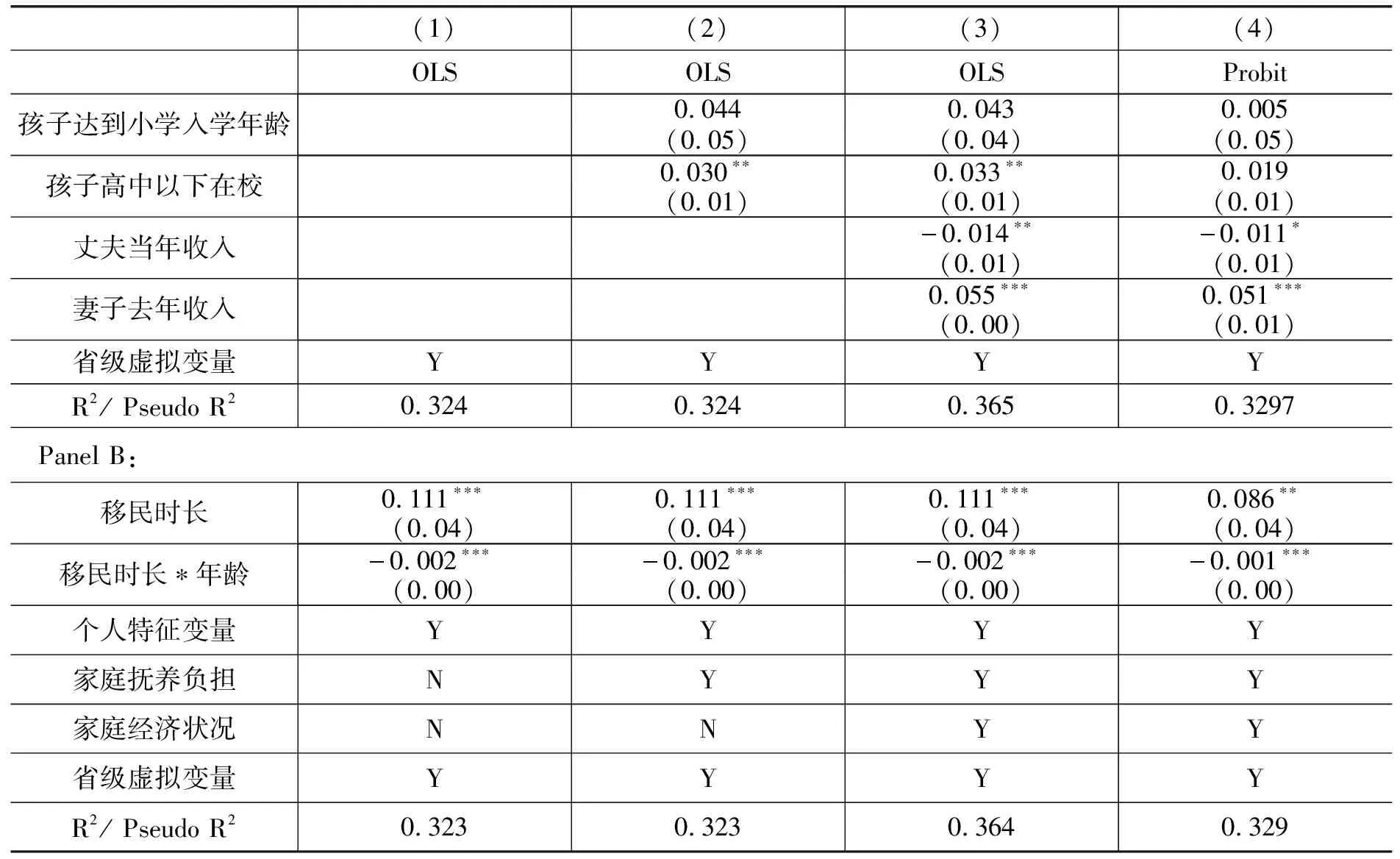

表3移民经历对女性劳动参与率的影响

续表3

(1)(2)(3)(4)OLSOLSOLSProbit孩子达到小学入学年龄0.0440.0430.005(0.05)(0.04)(0.05)孩子高中以下在校0.030∗∗0.033∗∗0.019(0.01)(0.01)(0.01)丈夫当年收入 0.014∗∗ 0.011∗(0.01)(0.01)妻子去年收入0.055∗∗∗0.051∗∗∗(0.00)(0.01)省级虚拟变量YYYYR2/ Pseudo R2 0.3240.3240.3650.3297Panel B:移民时长0.111∗∗∗0.111∗∗∗0.111∗∗∗0.086∗∗(0.04)(0.04)(0.04)(0.04)移民时长∗年龄 0.002∗∗∗ 0.002∗∗∗ 0.002∗∗∗ 0.001∗∗∗(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)个人特征变量YYYY家庭抚养负担NYYY家庭经济状况NNYY省级虚拟变量YYYYR2/ Pseudo R20.3230.3230.3640.329

注:***、**、*分别表示1%,5%,10%的显著性水平;括号内为家庭层面的聚类稳健标准差。

表3中第(1)(2)(3)栏我们分别依次加入个人特征变量,家庭抚养负担变量,家庭经济水平变量,第(4)栏使用probit模型来验证回归结果的稳健性。Panel A报告了以是否具有移民经历为解释变量的回归结果,Panel B 报告了以移民时长为解释变量的回归结果[注]Panel B中控制变量的回归结果与Panel A类似,由于篇幅限制,未详细列举。。从估计结果中我们得到以下结论。

第一,引入了移民经历虚拟变量和年龄的交互项后,移民经历虚拟变量前面的系数变的相当大,且为高度正向显著,而移民与年龄的交互项前面的系数是负向显著的。这表明:女性年龄越大,移民经历给女性劳动参与率带来的正向影响越小。Panel B 中,将解释变量替换成移民时长,我们依然得到了相似的结果。当解释变量为是否具有移民经历,加入全部控制变量后,也即 Panel A 第(3)栏模型,将女性劳动参与率对移民经历求偏导可得:dy/dimmigration=0.735+(-0.015)*age,进一步求出年龄临界值为49岁。该临界点表明:在女性的年龄小于49岁的时候,移民经历促进了女性参与劳动力市场,而当女性年龄超过49岁时,该经历对女性劳动参与率具有负的影响。

第二,关于个人特征对劳动参与率的影响:女性的受教育程度越高,劳动参与率越高;女性年龄越大,劳动参与率越低。

第三,从家庭抚养负担角度,家中有未完成高中学业的在校学生能够提高女性劳动参与率,但在probit模型中并不显著。

第四,女性去年的收入越高,女性越不愿意放弃自己的工作;丈夫收入越高,女性参与劳动率越低。

2.进一步检验。前文的分析证明,移民经历对于女性劳动参与率的正向影响,会随着女性年龄的增加而消失。进一步,我们探究在政策移民结束之后不同的生活环境是否影响了该经历影响的消失速度。

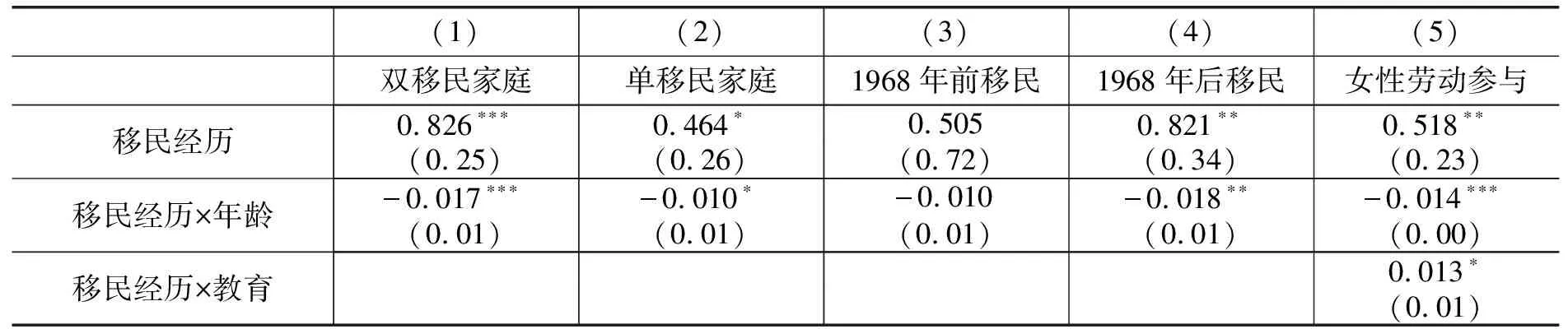

我们按照家庭中的移民参与者数目对家庭进行分类:丈夫和妻子同为参与者的称作双移民家庭,丈夫和妻子仅有一人为移民参与者的称作单移民家庭,夫妻双方都不是移民的称作非移民家庭。可以预期,和单移民家庭相比较,夫妻双方都具有该移民经历,其共同经历在家庭生活中容易得到强化,因此其影响应该更加长久。参见表4,第(1)列剔除了单移民家庭的样本,仅仅保留双移民家庭和非移民家庭;第(2)列剔除了双移民家庭的样本,仅保留单移民家庭和非移民家庭,分别进行回归。比较第(1)、(2)两栏,我们发现:双移民家庭中,移民经历的年龄临界点为48.59岁,而单移民家庭则为46.40岁,表明双移民家庭中该移民经历的影响更长久,符合我们的猜想。

为保证结果的稳健性,考虑该移民经历对女性收入和受教育水平的影响,我们加入移民经历与女性受教育年限、移民经历与女性去年收入的交互项进行回归,得到了相同的显著性,主要结论并未发生变化,表明我们的结果具有一定的稳健性,见表4第(5)列。

表4移民经历对不同移民群体的影响

续表4

(1)(2)(3)(4)(5)双移民家庭单移民家庭1968年前移民1968年后移民女性劳动参与移民经历×收入0.004(0.01)控制变量YYYYYN28883315117426383812adj. R20.3980.3770.1940.2010.366

注:***、**、*分别表示1%,5%,10%的显著性水平;括号内为家庭层面的聚类稳健标准差。

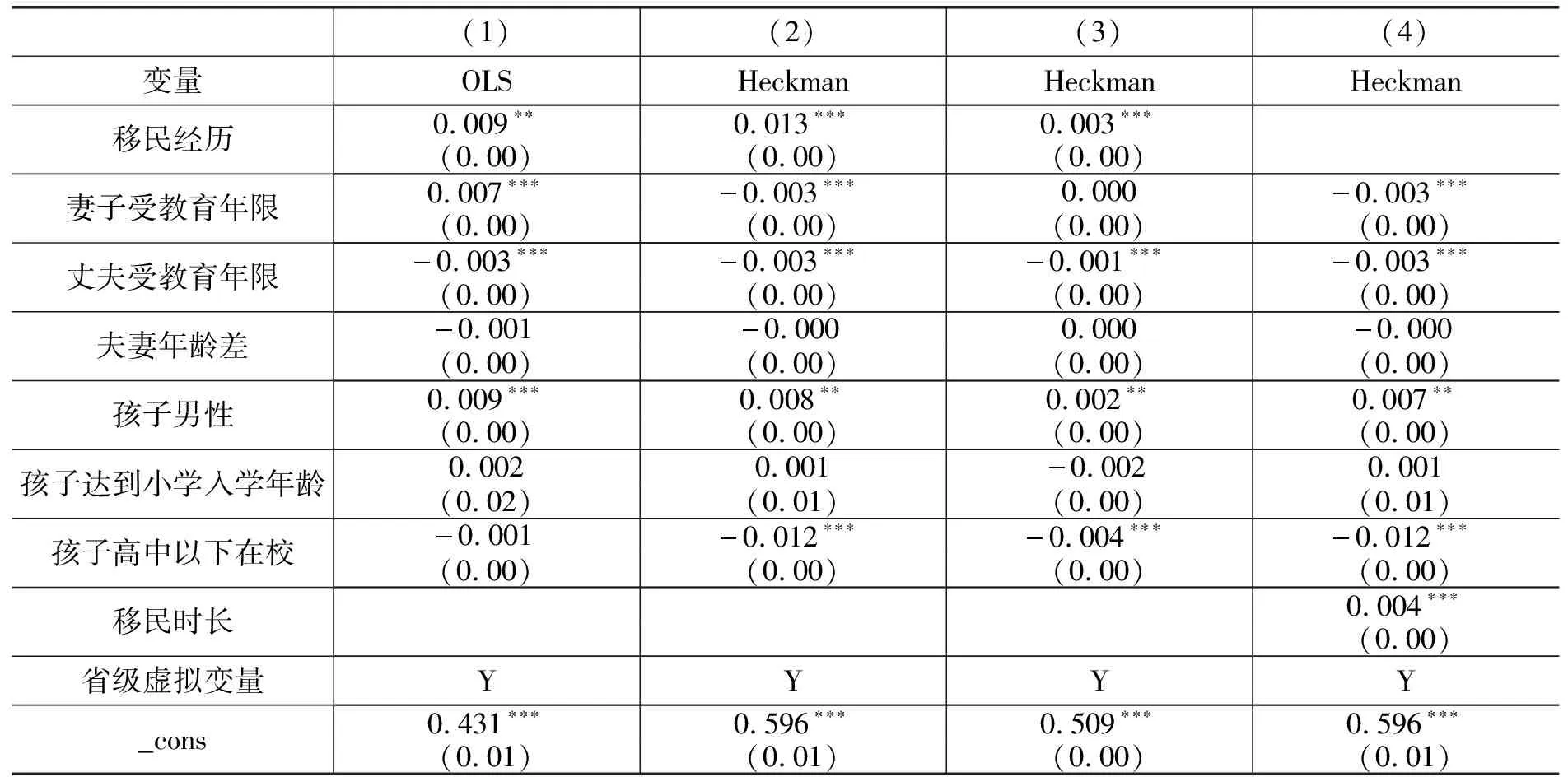

(二)移民经历对女性家庭相对收入的影响

以上我们验证了移民到艰苦环境下的锻炼经历如何影响了女性在劳动力市场上的表现。在这一部分我们尝试探索该经历对女性家庭生活的影响,并选取家庭相对收入作为代理变量。由于家庭相对收入只有在女性就业的时候才能观察到,使用传统的OLS回归,即便对相对收入有显著影响,也可能是由移民经历对女性劳动参与的影响所造成的。为解决这一问题,我们采用赫克曼两步法[注]在传统的Heckit两步估计法中,由于第一步的误差被带入到第二步,容易造成效率的损失,因此在此我们使用MLE的整体估计。,设置实证模型如下:

yi=β*immigrationi+γi*Xi+εi

(2)

Si=γi*Zi+μi

(3)

(2)式是待估计的结果方程。yi表示女性i在家庭中的相对收入,immigrationi表示女性i是否有过移民经历的虚拟变量,Xi是控制变量,包括:女性的受教育年限,丈夫的受教育年限,夫妻间的年龄差距,孩子是否为男性(男性=1),孩子是否达到小学入学年龄(未达到=1),孩子是否为高中以下在校学生(是=1),省级虚拟变量。εi表示方程(2)的随机扰动项。(3)式是选择方程,当女性i有工作的时候,Si=1,当女性i没有工作的时候,Si=0,μi是选择方程的随机扰动项。根据排除性约束,immigrationi和控制变量Xi应为选择方程中Zi的子集,同时我们参照方程(1),在选择方程(3)中加入移民经历与年龄的交互项,女性去年的收入以及丈夫收入。回归结果列于表5。

表5移民经历对女性相对收入的影响

续表5

(1)(2)(3)(4)变量OLSHeckman Heckman Heckmanrho 0.992∗∗∗(0.002) 0.871∗∗∗(0.028) 0.992∗∗∗(0.002)sigma0.091∗∗∗(0.005)0.022∗∗∗(0.001)0.091∗∗∗(0.005)lambda 0.091∗∗∗(0.005)0.020∗∗∗(0.001)0.091∗∗∗(0.005)N3812381237833812adj. R20.038

注:(1)***、**、*分别表示1%,5%,10%的显著性水平;(2)括号内为家庭层面的聚类稳健标准差。

表5中第(1)列,忽略样本选择可能带来的偏误,使用传统的OLS进行回归,结果表明,移民经历显著提高了女性在家庭中的相对收入。就控制变量而言,女性的受教育水平越高,丈夫的受教育水平越低,越有利于提高女性的家庭相对收入;拥有男性后代的女性具有更高的家庭相对收入。第(2)列,我们使用赫克曼两步法,回归结果表明,存在显著的样本选择偏误问题。似然比(LR)检验显示拒绝选择方程和结果方程相互独立的原假设(P值=0.00),使用样本选择模型是合理的。两步法结果表明,移民经历对家庭相对收入的影响在统计上依然显著,且影响程度上升。另外,该正向影响的产生,并非由移民经历对劳动参与的影响造成。第(3)列,为避免短期的宏观经济波动对女性收入带来的冲击,造成回归结果出现偏误,计算女性在最近四年的平均相对收入,再次进行赫克曼两步回归,结果依然表明,女性的移民经历对其在家庭中的相对收入有正向显著的影响。第(4)列,将女性移民经历的虚拟变量,替换成女性移民经历的时长进行回归,结果依然显著,说明我们的结论是相对稳健的,即移民经历显著地提高了女性的家庭相对收入。

家庭相对收入是代表女性议价能力的指标,在控制了女性的教育水平和丈夫的个人特征变量之后,我们依然得到了移民的女性参与者家庭相对收入更高的结论,这可能是由女性参与者的个性所导致的。已有研究发现,经历1978年特定时期的女性具有更高的竞争意识。我们认为,这种竞争意识影响了女性参与者在婚姻和家庭中的表现,不甘落后的性格促使她们努力缩小与丈夫的收入差距,追求家庭中更多的话语权,因此家庭相对收入往往更高。这种从城镇到农村的移民经历,在一定程度上促进了她们家庭地位的提升[注]需要指出的是,尽管我们对女性劳动参与和家庭相对收入的分析,分别用有移民经历的女性参与者更加自强和更加好胜的个性来单独进行解释。但我们并不否认可能存在交叉影响。即女性参与者劳动参与率的提高与自身的竞争意识,家庭相对收入的提高与女性参与者的自强精神之间也存在一定的相关性。。

(三)影响机制:移民经历对于参与者个性的改变

通过上述过程我们证明,具有移民经历的女性往往具有更高的劳动参与率和家庭地位,并可借助女性个性与信念的改变来做出解释。遗憾的是,在我们所使用的CHIP2002数据中,并未纳入受访者个性与信念的相关问题。为此,我们使用中国综合社会调查(CGSS)2006年的数据来进行补充说明。

参照Gong等,我们使用CGSS2006数据中关于成功因素的问题“在您看来,各类因素对于一个人获得成功的重要性”来度量受访者的个性与信念。我们纳入考虑范围的因素包括:命运、出生地、家庭财富,聪明才智,有进取心和努力工作等六个指标,其中前三项测度了受访者对于外部环境和家庭背景的依赖,而后三项表明受访者对于个人条件和自身努力的重视程度。受访者采用从1到5的有序数值进行回答,数值越低,表明受访者认为该因素越重要。为与上述CHIP2002数据保持一致,我们将样本空间同样限制在1937年到1966年之间,并剔除未做出明确回答的受访者和相关信息缺漏者。

下表为个人信念与移民经历的回归结果。除关键的解释变量——是否具有移民经历外,我们还控制了个体特征变量(教育水平、年龄、党员身份等)、家庭背景信息(父母双方的教育背景与政治身份,兄弟姐妹数目)、省级虚拟变量等,并使用有序probit模型进行回归。

表6移民经历对于参与者信念的改变

注:***、**、*分别表示1%,5%,10%的显著性水平;括号内为稳健标准差。

实证结果表明,和没有移民经历的受访者相比,移民运动的参与者认为,聪明才智,有进取心和努力工作这三个因素,对于一个人的成功更加重要,并且更加不看重家庭富裕的作用。出生地和命运因素在两个群体间无显著的差异,这与Gong 等,Booth 等的研究结论相似。在从城镇到农村的移民中,参与者凭借个人努力独立养活自己,争取返城机会,因而有更强烈的进取心,更加相信个人努力,其个性与信念的转变持续影响了参与者未来的生活。

(四)移民经历对于男性劳动参与行为、家庭相对收入的比较分析

以上我们研究了移民经历对于女性参与者的长期影响,发现青少年从城镇到农村的移民经历,提高了女性劳动参与和家庭相对收入,促进了女性参与者地位的提升。然而,同一外生冲击对于不同的性别群体可能具有不同的影响。下面,和女性群体相比较,我们研究了该移民经历对于男性群体的影响。

表7移民经历对于男性参与者劳动参与、家庭相对收入的影响

注:(1)***、**、*分别表示1%,5%,10%的显著性水平;(2)括号内为家庭层面的聚类稳健标准差。

表7的回归结果表明,和女性参与者不同,不论是劳动参与率还是家庭相对收入,移民经历都未对男性参与者产生显著影响。我们认为这种差异的存在,与我国家庭中“男主外、女主内”的分工模式有关。在计划经济时期,我国实行统包统配的劳动就业体制,男性和女性在就业率和收入方面并未呈现很大的差距。而在经济改革之后,工资水平的性别差异加大,为发挥相对优势,女性可以通过家庭分工退出劳动力市场,而大多数男性依然留在劳动力市场中[注]彭青青、李宏彬、 施新政、吴斌珍: 《中国市场化过程中城镇女性劳动参与率变化趋势》,《金融研究》2017年第6期。。青少年的移民经历改变了参与者的个性,更加自强和好胜的女性参与者会选择继续留在劳动力市场,并且追求更高的家庭地位。但是传统的家庭分工模式限制了男性自由退出劳动力市场的权利,男性收入依然是家庭中的主要经济来源。因此即使男性参与者的个性发生了变化,该经历对于男性群体也无法产生显著性的影响。

五、结论

新中国成立以来,我国女性地位逐步上升,有目共睹。而发生在1978年前的政策移民,深刻的影响了参与者生活的方方面面。本文将两个现象联系起来,围绕着历史因素对女性群体的影响进行经济分析,实证结果表明:在工作中,从城镇到农村的移民经历,提高了女性的劳动参与率,尽管该正向影响随着女性年龄的增大而消失。在家庭生活中,女性移民参与者的家庭相对收入更高,具有更高的议价能力,移民经历在一定程度上提高了女性地位。

从理论角度来看,大多数对政策移民参与者的经济学分析,强调的是该外生冲击对整个移民群体的影响。本文按照性别做出了进一步的细化,围绕女性参与者个性的改变,分析了该冲击对于该群体的长期影响。研究发现,政策移民给当时的女性参与者带来了环境改变等艰苦体验,同时塑造了她们自强不息、不甘落后的个性,并进一步促使她们更加主动的参与劳动,争取更高的家庭地位。不同于以往对女性劳动参与和相对收入的分析,本文借由政策移民这个外生冲击对女性个性的改变,为我国女性地位的提升提供了一些新的解释视角。