喜炎平注射液联合蓝芩口服液治疗手足口病的效果观察及护理

钟玲

江西省全南县人民医院儿科,江西 赣州 341800

手足口病(hand,food and mouth disease,HFMD)主要是由不同肠道病毒所引发传染病,每年呈现持续上升的发展趋势,同时具有全年散发与季节流行等特征。手足口病主要病发于5岁以下儿童,其中3岁以下儿童患病率较高,因其主要是通过消化道和呼吸道等途径进行传播,所以,强化临床治疗和护理,是对病情予以控制的关键[1]。手足口病临床症状主要表现为手、足与口腔等,呈疱疹与斑丘疹,极易引发脑炎或肺水肿等,甚至造成患儿死亡。本文选取48例手足口病患儿分别采取不同治疗方法进行研究,同时对其予以护理干预,效果理想,详细如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料将本院2018年1月至2019年1月期间收治的48例手足口病患儿作为本次研究对象,纳入标准:临床特征表现为疱疹周边出现炎性红晕,手足疱疹;按照治疗方法不同,将患儿具体分为对照组与试验组,中度或以上发热症状;符合临床诊断标准,签署本次研究知情书等。按照治疗方法不同,将患儿具体分为对照组与试验组,每组24例。在对照组患儿中,男性13例,女性11例,其年龄7个月~5岁,平均年龄(3.5±1.5)岁;试验组患儿中,男性12例,女性12例,其年龄6个月~5岁,平均年龄(3±2)岁。患儿基本资料对比差异不具有统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法对照组进行利巴韦林(批准文号:国药准字H20003099,生产企业:山东圣鲁制药有限公司,规格:0.25g/支)的点滴治疗,根据10~15mg/kg标准,每日按照两次划分的方式与生理盐水(50mL)结合,以实现静脉滴注。试验组临床治疗中,向患者进行喜炎平注射液(批准文号:国药准字Z20026249,生产企业:江西青峰药业有限公司)的治疗时,需要结合50mL生理盐水静脉滴注,患者每日两次治疗,同时予以蓝芩口服液(批准文号:国药准字Z19991005,生产企业:扬子江药业集团有限公司,规格:每支10mL)治疗,每次510mL,每日3次治疗,持续进行3~7d治疗[2]。在对患者进行治疗时,需要对患儿神志和生命体征等进行观察,密切观察患儿用药反应和治疗效果。

1.3 护理方法对患儿予以综合治疗和护理时,其护理方法包括:①心理护理。在患儿入院以后,向患儿和家属介绍医院环境,展开手足口病健康教育工作。本次研究中,由于患儿年龄较小,加之病情疼痛影响,极易存在不安和恐惧等心理,要求护理人员与其积极沟通,消除患儿对于陌生环境恐惧心理。适当播放电视节目和音乐等,可以稳定患儿焦躁情绪,使其积极配合完成临床治疗。②消毒隔离。因手足口病具有较强传染性,在患儿确诊以后,除了需要保证病房环境清洁状态,还应该定期进行开窗通风,加强地面和物体消毒处理;患儿排泄物与分泌物等,利用漂白粉予以消除;减少患儿家属探视。③口腔皮肤护理。蓝芩口服液的服用,可以保证口腔清洁,如果出现口腔溃疡,应选择适量维生素B2,将其碾碎后和锡类散进行混匀,将其喷涂在患儿口腔处,每日4~6次,以此缓解患儿疼痛症状。维持患儿皮肤清洁,定期更换内衣,选择柔软、宽松类衣服,尽可能减少走动;叮嘱患儿和家属严禁抓挠皮肤,避免感染;患儿饭前便后需要勤洗手,如果出现皮肤瘙痒情况,应予以阿昔洛韦软膏的涂抹。④饮食护理。以清淡类食物为主,同时还需要摄入一定量高维生素、高蛋白质类食物,禁食辛辣或冰冷食物,避免由于口腔疼痛无法正常饮食。婴儿比较适合母乳喂养,如果患儿采取人工喂养方式,应避免溢乳、窒息,如果患儿病情严重,需要予以滴管滴喂,确保患儿维持一定水分与能量[3]。⑤静脉输液护理。喜炎平注射液静脉输液时,因其不良反应为过敏症状,在患儿药物治疗前,需要对其过敏体质予以了解,观察患儿是否出现药物过敏。危重患儿是以输液泵输入液体,此过程需要对滴速予以控制,观察药物不良反应。⑥病情观察。对患儿生命体征变化予以观察,每四小时进行一次测量,对于发热患儿需要1~2h进行一次体温测量,如果测量在38.5℃以上,应予以物理降温、药物降温,在30min后进行再次测量。观察患儿是否出现恶心、呕吐或呼吸急促等情况,是避免发生并发症发病率关键。按时巡视病房,对临床数据进行记录,加强护理记录和保存,能为临床治疗提供借鉴价值。

表1 两组患儿临床疗效对比[例(%)]

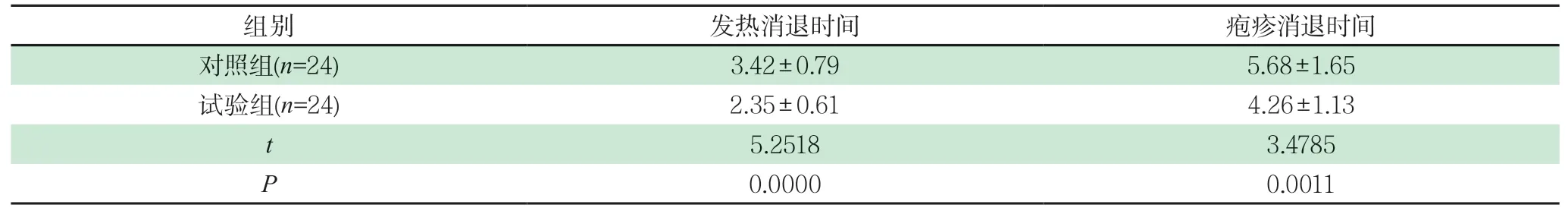

表2 两组患儿临床指标对比[(±s)d]

表2 两组患儿临床指标对比[(±s)d]

1.4 观察标准对患儿临床疗效进行观察时,按照无效、有效、显效标准进行,对总有效率进行计算和观察。在进行临床指标评估时,主要是以发热消退、疱疹消退具体时间为主。

1.5 统计学分析全部数据均录入SPSS 21.0软件进行处理和分析,计数资料以[例(%)]表示,进行χ2检验;计量资料以(±s)表示,进行t检验。P<0.05为组间对比存在统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿临床疗效对比试验组患者的治疗总有效率明显高于对照组,两组数据比较差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

2.2 两组患儿临床指标对比对照组患者的发热消退时间、疱疹消退时间均比试验组长,两组数据比较差异具有统计学意义(P<0.05),详见表2。

3 讨论

临床研究发现,手足口病主要是因为肠道病毒所导致急性传染疾病,将其归入丙类传染疾病。通常发病于儿童,临床表现为发热、手足等部位呈现斑丘疹与疱疹症状,与此同时,手足口病患儿还会伴有食欲不振和皮肤瘙痒等症状。如果病情严重会引发脑炎与肺水肿等,甚至优于循环衰竭死亡[4]。通过对手足口病分析发现,其具有自限性,且预后效果较好,在对此类患儿进行临床治疗时,需要合理选择其治疗方法。其中喜炎平具有明显解热与抗病毒等作用,可以实现患儿免疫能力的提升,以发挥其在灭活多种病毒的重要作用。对于蓝芩口服液来讲,其主要构成部分包括:胖大海、板蓝根和黄芩等,呈现较高利咽消肿与清热解毒等作用,可以有效阻断病毒复制。结合临床证明,将喜炎平与蓝芩口服液联合应用,能够对手足口病患儿予以有效治疗,实现其临床疗效的提升[5]。

目前,在对手足口病患儿进行临床治疗时,并未研发出特效药物,通常是以对症治疗与优质护理维护,预防任何并发症。在对患儿进行实际护理工作时,强化互换沟通和医护协调,有利于对传染源的控制,对易感人群予以全面保护,避免爆发流行。为了预防手足口病患儿病重,在进行临床治疗的同时,对其予以护理干预,可以达到有效预防作用。

综上所述,在进行手足口病患儿临床治疗时,应积极采取喜炎平注射液联合蓝芩口服液治疗,通过对患儿进行优质护理干预,以提升其临床疗效,从而缩短患儿住院时间,促进患儿早日康复。