汉语“来/把字名形估量构式”的语义句法历时对比研究

摘 要:基于语料库数据,从历时动态视角,研究汉语“来/把字名形估量构式”的语义与句法异同,并加以互动阐释。“来/把字名形估量构式”的语义和句法“大异小同”,互为补充。“大异”体现在“来字名形估量构式”早于“把字名形估量构式”,前者语义类型和句法结构更为复杂,“数+量+来+形”结构占主导地位,后者则以“量+把+形”结构为主;“小同”表现为两者在语义和句法上都经历一个从简单到复杂的扩展过程,都以定语和宾语为主。二者的发展演变及表现异同是词汇义与构式义双向互动的结果。

关键词:“来/把字式”;语义类型;句法结构;句法功能;双向互动

“来/把字名形估量构式”是现代汉语中一类“内嵌”助词“来/把”的特殊“名饰形”表量形义匹配①。为方便起见,下文分别简称为“来字式”和“把字式”。例如:

(1)那珠儿多大小?圆眼来大的,好明净。(《朴通事》卷上)

(2)手背与手上的泥土积得足足有寸把厚。(《醒世姻缘传》第二十八回)

(3)三层阶脚石极窄,半尺来宽……(《三侠剑》第一回)

(4)……人把高、枝叶密不通风的松柏类树种。(新华社,2001-03-27)

例(1)~例(4)分别代表了“来字式”和“把字式”的四个结构类型:“名+来+形”“量+把+形“数+量+来+形”和“名+把+形”。学界曾略有论及此类估量构式,多为共时微观静态现象描述(如吕叔湘[1](P138)、朱德熙[2](P48)、邢福义[3](P2)、罗思明[4](P117));或聚焦“来”和“把”的表义类型与句法分布(如张爱民、吴剑峰[5](P54)、刘月华等[6](P119)、黎锦熙[7](121)、江蓝生[8] (P10)等);或探讨此构式“来”和“把”的语义来源(如张谊生[9](P52)、肖牡丹[10](P34)、王庆[11](P59)等)。仅有王佳敏和罗思明对“来/把字数量(名)形估量构式”的“数”制约进行了共时对比研究[12](P59),除此之外,鲜有学者从语义和句法两个层面对该类构式进行深入系统的历时定量研究。有鉴于此,本文立足构式语法,基于从北京大学汉语语料库(CCL)所得到的“来字式”和“把字式”,并辅以内省语料,拟讨论有关该构式的三个问题:第一,两者的语义类型历时发展有何异同?第二,两者的句法特征有何异同?第三,产生两者语义、句法异同的语义缘由是什么?

一、“来/把字式”语义类型的历时对比

(一)“来字式”语义类型的历时考察

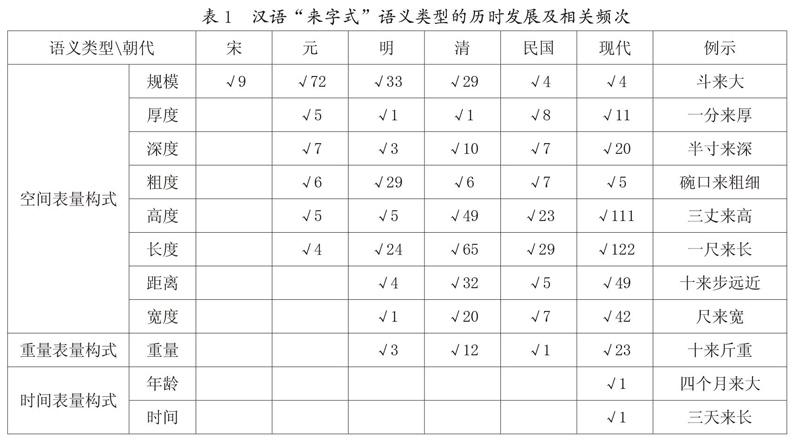

语料显示,“来字式”已有千年历史,最早语例见于南宋的话本小说,常用于口语。其语义类型发展轨迹如下:

首先,经历一个从简单到复杂的过程。宋代仅见“规模估量”,表示“三维空间”;元代有六种语义类型:“规模估量”“深度估量”“粗度估量”“高度估量”“厚度估量”和“长度估量”,可表“三维空间”“二维空间”和“一维空间”;明代发展到九种语义类型,新增一个“重量维度”,扩展至八种估量空间维度:“规模”“深度”“粗度”“高度”“厚度”“宽度”“长度”与“距离”,可表“三维空间”“二维空间”和“一维空间”;清代继承明代全部九种语义类型。其次,不同语义类型出现频次存在较大差异。“来字式”中频现“长度估量”和“高度估量”,而偶現“规模估量”和“粗度估量”。直到现代汉语,才见到表示“时间维度”的“来字式”,且使用频率极低,北京大学语料库中未曾见到,但百度引擎(www.baidu.com)上可得到少量“估量计龄”和“估量计时”语例。再者,汉语“来字式”语义在估量“空间维度”时,基本遵循以下发展顺序定律:三维空间>二维空间>一维空间,这符合人类的空间认知维度发展次序①。

我们对汉语“来字式”的语义类型在历时发展中出现的相关频次进行了统计,具体如表1所示:

(二)“把字式”语义类型的历时考察

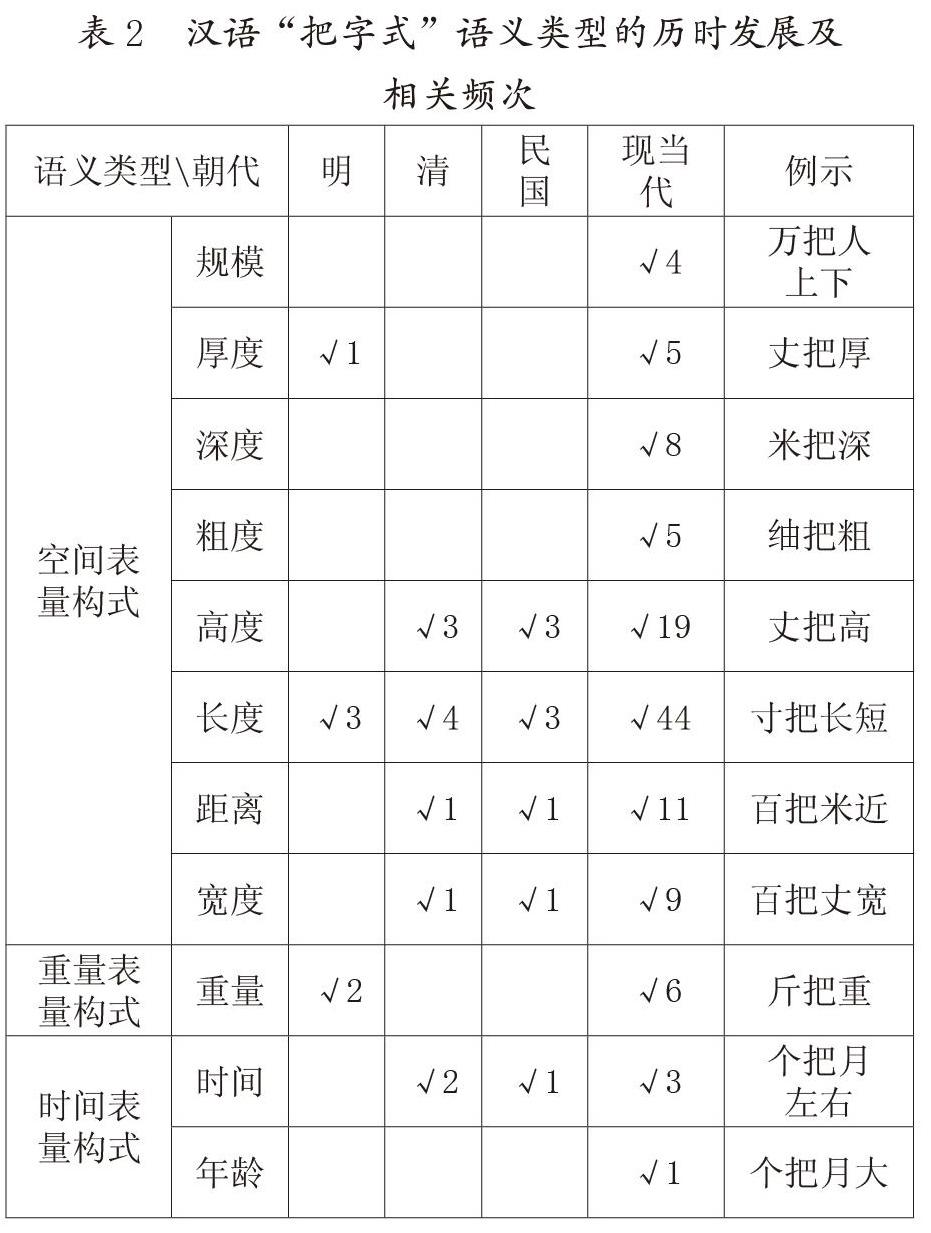

“把字式”已有六百多年历史,最早语例见于明代凌濛初的《初刻拍案惊奇》,常用于口语。其语义类型发展轨迹如下:

首先,经历一个从简单到复杂的过程。明代仅用于“厚度估量”“长度估量”和“重量估量”,表示“三维空间”“一维空间”和“重量维度”;清代发展到五种语义类型,用于“高度估量”“长度估量”“距离估量”“宽度估量”和“时间估量”,可表“三维空间” “二维空间”“一维空间”与“时间维度”②。到现当代,发展到十一种语义类型,扩展至一个重量维度、两个时间维度和八种估量空间维度:“规模”“深度”“粗度”“高度”“厚度”“宽度”“长度”“距离”,空间上可表“三维空间”“二维空间”和“一维空间”。其次,不同语义类型出现频次存在较大差异。“把字式”中频现“长度估量”和“高度估量”,而偶现“规模估量”“厚度估量”和“粗度估量”,“估量计时”和“估量计龄”则频次更低,尤其是后者只到现代才偶而出现。再者,汉语“把字式”语义在估量“空间维度”时,基本遵循以下发展顺序定律:三维空间/一维空间>三维空间/二维空间/一维空间。

我们对汉语“把字式”的语义类型在历时发展中出现的相关频次进行了统计,具体如表2所示:

(三)“来/把字式”的历时语义类型异同

研究发现,“来/把字式”的语义类型存在以下四个特征:第一,在语义类型上,都经历了一个从简单到复杂的过程,估量类型大体相同,其语义随时代发展不断扩展,现都可表“规模”“深度”“粗度”“高度 “厚度”“宽度”“长度”“距离”以及“重量”和“时间”估量。第二,在出现频次上,两者大体一致,“长度估量”和“高度估量”频现,而“规模估量”和“粗度估量”偶现。第三,在估量“空间维度”时,两种类型的语义趋势基本都符合人类的空间认知维度发展次序:三维空间>二维空间>一维空间。第四,“来字式”的出现早于“把字式”,而且语义类型更为复杂。前者始于宋代,成熟于明代;而后者出现于明代,成熟于现当代。前者语义类型随时代发展而呈现出渐进式直线上升趋势,后者则时断时续,只到现代才与前者语义类型趋同。

二、“来/把字式”的句法特征对比

(一)“来字式”的句法特征

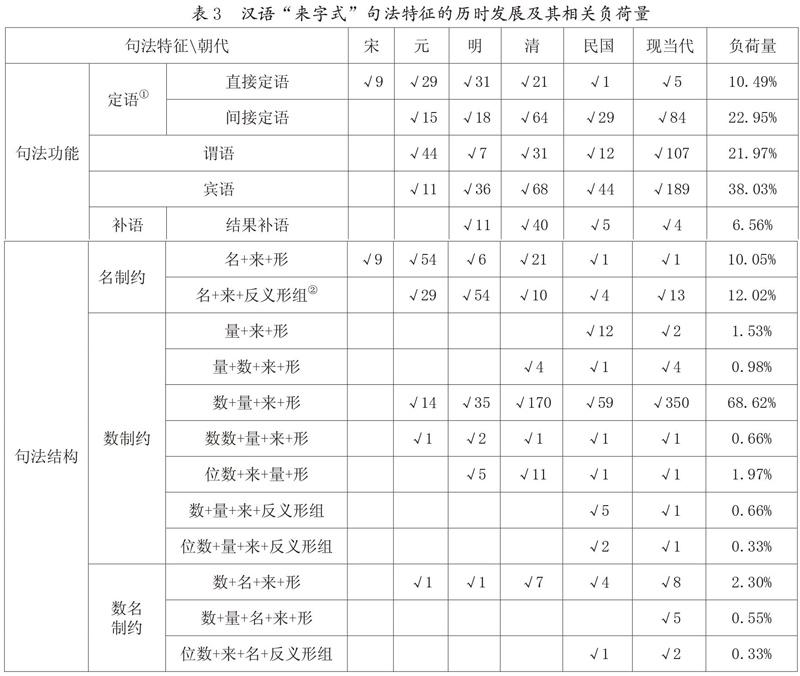

总体上来看,“来字式”的句法发展趋势是功能越来越多,结构越来越复杂。自宋至清,在句法功能上,“来字式”经历了从“直接定语”“间接定语”“谓语”“宾语”到“结果补语”的扩展过程;在句法结构上,先后出现了“名+来+形”“名+来+反义形组”“数+量+来+形”“数数+量+来+形”“数+名+来+形”“位数+来+量+形”“量+数+来+形”等各种形式,其中,“数+量+来+形”尤为突出,此后又出现了“量+来+形”“数+量+来+反义形组”“位数+量+来+反义形组”“位数+来+名+反义形组”和“数+量+名+来+形”,共计十二种结构。

与此同时,“来字式”的各种句法功能和结构类型存在着负荷量区别。整体而言,以宾语(尤其是“有字”宾语)和定语(尤其是间接定语)为主,各占38.03%和33.44%,两者共计71.47%;谓语在现代汉语中发展迅猛,总负荷量达到21.97%;补语(尤其是结果补语)最少,约占6.56%。在各种句法结构中,“数+量+来+形”居于主导地位,出现频次最高,总体负荷量为68.62%;其次是“名+来+反义形组”和“名+来+形”结构,分别占12.02%和10.05%;“量+来+形”“量+数+来+形”“数数+量+来+形”“位数+来+量+形”“数+量+来+反义形组”“位数+量+来+反义形组”“数+名+来+形”“数+量+名+来+形”和“位数+来+名+反义形组”所占比例较低,分别为1.53%、0.98%、0.66%、1.97%、0.66%、0.33%、2.30%、0.55%及0.33%。具体如表3所示:

需要说明的是,负荷量只是一种句法功能倾向性标识。实际上,即使在同一朝代,句法功能也具有选择并存性。例如:

(5)那赵干钩得一个三尺来长金色鲤鱼,……(明代冯梦龙《醒世恒言》第二十六卷)

(6)……却是一个三尺来长的金色鲤鱼。(明代冯梦龙《醒世恒言》第二十六卷)

以上两个例句皆出自《薛录事鱼服证仙》,例(5)中的“三尺来长”是担当直接定语,例(6)中的“三尺来长”则是担当间接定语。

(二)“把字式”的句法特征

总体上来看,“把字式”的句法发展趋势也是功能越来越多,结构越来越复杂。自明代起,在句法功能上,“把字式”经历了从“直接定语”“间接定语”“宾语”“谓语”到“主语”和“结果补语”的扩展过程;在句法结构上,先后出现了从“量+把+形”“位数+把+形”“位数+把+量+形”“位数+把+名+反义形组”“量+把+反义形组”“量+把+的+反义形组”到现代“位数+把+副+量+形”和“名+把+形”共八种结构类型,其中,“量+把+形”始终占据主导地位。

同时,“把字式”的句法功能和结构类型存在着负荷量区别。整体而言,在常见的五类句法功能中,定语最多,其句法功能负荷量为66.66%,其中,间接定语占59.57%;其次是宾语(尤其是“有字”宾语),占18.44%;谓语和补语(尤其是结果补语)所占比例不大,分别为4.97%和9.22%;主语则偶现于现当代,所占比重最小,仅占0.71%。在常见的八类句法结构中,“量+把+形”结构始终占据主导地位,其总体负荷量为82.97%;其次是“位数+把+量+形”结构,占5.67%;“名+把+形”“位数+把+形”“位数+把+副+量+形”“量+把+反义形组”“量+把+的+反义形组”“位数+把+名+反义形组”六个结构所占比例较小,分别为2.13%、2.13%、0.71%、2.13%、1.42%和2.84%。具體如表4所示:

与“来字式”一样,此处的负荷量数据显示的是一种句法功能倾向性,具有选择并存性。例如:

(7)……那个伸出尺把长鲜红舌头的吊死鬼。(李国文《危楼记事》)

(8)左腮下一颗神秘的黑痣上缀下尺把长的一撮毛。(陈忠实《白鹿原》)

(9)或者说,“这西瓜藤长得尺把长了。”(许杰《种西瓜玩儿》)

(10)小瓦片得一垄一垄地摆,尺把长就得做瓦头……(陆文夫《围墙》)

(11)让小菲一动别动,蜈蚣有尺把长……(严歌苓《一个女人的史诗》)

例(7)~例(11)中的“尺把长”分别担当“直接定语”“间接定语”“结果补语”“主语”和“宾语”。

(三)“来/把字式”的句法特征对比研究

研究发现,“来/把字式”的句法存在以下两个特征:第一,整体上句法演变是功能越来越多、结构越来越复杂,而且定语和宾语句法功能负荷量最高,占据主导地位。“来/把字式”都随时代发展可作定语、谓语、宾语和补语,结构类型也逐渐增多。第二,“来字式”和“把字式”的结构类型存在差异。前者结构类型较多,更为复杂,以“数+量+来+形”为主;后者结构类型相对较少,以“量+把+形”为主。同时,两类句法结构类型存在互补性,除“量+来/把+形”“位数+来/把+量+形”“位数+来/把+名+反义形组”和“名+来/把+形”结构外,其他次类结构不同。“把字式”的结构类型自明代的一种发展至现当代的八种,而“来字式”自宋代的一种扩至现当代的十二种。

三、现象阐释

那么,为什么会出现上述现象呢?我们认为,可以从以下三个方面加以阐释:

第一,“来/把字式”的产生是词汇义与构式义双向互动的结果。我们知道,构式的句法与语义存在双向互动[14](P4)、[15](P125)。一方面,词汇义所凸显的估量义使得构式义更加具体明确;另一方面,构式义与进入其内的词汇语义相融,不相融时要么压制成功,要么不合法。“来/把字式”主要用于估量客观事物的性状程度量,体现认知主体对其基本经验的概括和组织方式,构式义决定了进入该构式的词汇具有“计量”语义。数量范畴是汉语的典型“计量”范畴,其典型汉语词汇表征是“数词”和“量词”[16](P382),“名词”在本质上具有空间量性,性质“形容词”多表达性状程度量,这些都是表量的最佳选择。为生成合法表量“形义匹配”,“数”“量/名”与“形”往往遵从“单一维度+单一维度”的整合模式,以达成语义趋同。不过,“数”“量/名”与“形”融合,语义既可为“精确表量”,也可为“测估表量”,如:“一斤重”或“一二斤重”。概数助词“来/把”进入后,其语义锁定在“估量”,如“斤把重”或“一斤来重”,以满足表“估量”的构式义要求,于是生成合格的“来/把字式”。

第二,“来/把字式”的互补性满足了汉语构建完整估量构式网络的需要。其一,两者句法分布和结构类型互补。“来”可位于“数”与“量”之后,而“把”则不行,如可以说“一斤来重”,不说“*一斤把重”。同时,前者“数+量+来+形”结构占主导地位,后者则以“量+把+形”为主,其他结构类型都是在这一基础上添加外层角色,或以缺省的形式形成的派生句模,以满足语用需求。其二,两者使用区域互补。在现代汉语中,此类“来字式”多见于北方,而“把字式”多见于南方[6](P119)。其有力证明就是:两者初期分别盛行于以北京话为本的《朴通事》和以吴语为本的《初刻拍案惊奇》。其三,“来字式”比“把字式”的谓词性略强,故其谓语功能负荷量高于后者,而补语低于后者。

第三,“来/把字式”的句法功能是语义促动的。语义系概念化结果,词语的句法行为由其“内容义”和“构式义”共同决定[17](P98)。“来/把字式”本质上是一个“名饰形”的谓词性结构[3](P8-10),前者具体说明“形”的“性状程度量”,如:“一斤来重”中的“重”表重量属性,“一斤”明述“重量属性”的“程度量”,嵌入助词“来”使得整个构式义锁定估量表达,表示“接近或略微超过一斤的重量”。“来/把字式”的构式义凸显“名”的泛指性和虚指性,在汉语的空间性压制下,这一谓词性结构具有“名物性”,在句法上常充当间接定语(带“的”)和宾语,且多作“有字”宾语,也可以充当谓语[18](P2-4)、[19](P47-49)。相形之下,“有”指达到一定的数量或某种程度[20](P300),其特殊词汇义与“来/把字式”的构式义存在语义交集,使得“有”与该类构式实现互融,并表征估量语义。同时,在具体语境下,“来/把字式”中的“数量词”与“来/把”本身所保留的实词义得到凸显,使得该类构式可以充当谓语,如:“见那剑虽只寸把长短,却是光焰闪烁……。”有时该构式中量词语义虚化,具有语法化倾向,与形容词组合位于核心名词之后,其相关功能发生游移,突破“结果补语语义单一界限”[21](P272-273),偶作结果补语,如例(9)。总之,词汇义与构式义融合决定了构式的定语和宾语句法功能倾向。

综上所述,“来/把字式”的语义和句法共性与个性并存。共性表现在:两者语义类型和句法功能都经历了一个从简单到复杂的扩展过程,语义表性状程度估量,句法功能都以定语和宾语为主。个性体现为:“来字式”的出现早于“把字式”,而且语义和结构类型更为复杂,两者存在区域、结构和分布互补。本文研究只是做出了初步尝试,诸多问题尚有待进一步探究,如:“把来组合名形估量构式”的语义句法互动(“斤把来重”)。仅以此文,求教于方家。

参考文献:

[1]吕叔湘.吕叔湘全集[M].沈阳:辽宁教育出版社,2002.

[2]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[3]邢福义.说“数量名结构+形容词”[J].汉语学报,2012, (2).

[4]罗思明.汉英形容词构式学习词典编纂体系构建[M].上海:上海交通大学出版社,2016.

[5]张爱民,吴剑峰.概数助词“把”字的语法分析[J].江苏师范大学学报(哲学社会科学版),1999,(1).

[6]刘月华,潘文娱,故韡.实用现代汉语语法(增订本)[M].北京:商务印书馆,2004.

[7]黎锦熙.新著国语文法[M].湖南:湖南教育出版社,2007.

[8]江蓝生.汉语语法化的诱因与路径[M].上海:学林出版社,2017.

[9]张谊生.试说概数助词“把”[J].华文教学与研究,2001, (3).

[10]肖牡丹.概数词“把”的历史考察[J].现代语文(语言研究版),2008,(10).

[11]王庆.概数助词“来”的语法化演变动因与机制探析[J].现代语文(语言研究版),2017,(1).

[12]王佳敏,羅思明.“来/把字数量(名)形估量构式”“数”制约对比研究[J].湖北工程学院学报,2018,(4).

[13]朱曼殊.儿童语言发展研究[M].上海:华东师范大学出版社,1986.

[14]Goldberg, A. E.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:University of Chicago Press,1995.

[15]孙道功.基于大规模语义知识库的“词汇—句法语义”接口研究[J].语言文字应用,2016,(2).

[16]陆俭明,沈阳.汉语和汉语研究十五讲[M].北京:北京大学出版社,2004.

[17]Hoffmann,T. & Trousdale, G. The Oxford Handbook of Construction Grammar[M].Oxford:Oxford University Press,2013.

[18]沈家煊.我看汉语的词类[J].语言科学,2009,(1).

[19]熊仲儒.汉语量度有字句的句法分析[J].语言教学与研究,2016,(4).

[20]袁毓林,李湘,曹宏,王健.“有”字句的情景语义分析[J].世界汉语教学,2009,(3).

[21]罗思明,王文斌,洪明.英汉结果构式RAP制约的语料库与类型学研究[J].外语教学与研究,2010,(4).