论学科核心素养在课堂教学中的转化

姚建民

摘 要:人通过学习发展核心素养,学科课堂就是学生核心素养发展的主“场”,学科教学就成了能促进学生发展核心素养的主要“抓手”。教师角色的转变是实现学科核心素养在课堂教学中转化的前提,学科核心素养须在教学设计和实施中实现转化。

关键词:核心素养;教师角色;目标素养化;内容问题化;情境真实化

中图分类号:G423 文献标识码:A 收稿日期:2019-09-08 文章编号:1674-120X(2019)31-0123-03

一、引言

夸美纽斯在《大教学论》中这样写到:“假如我们要去为我们自己、为我们的邻人、为我们的上帝服务,我们对于自己就须有学识,对我们的邻人就须有德行,对我们的上帝就须有虔信。学识、德行和虔信,三者是彼此密切相关的。一个人为了他自己的好处,不独要有学识,而且要有德行和虔信;为了他邻人的幸福,不独要有德行,而且要有学识和虔信;为了上帝的光荣,不独要有虔信,而且要有学识和德行。”这段话表明,人的学识、德行和虔信原本就是一个有机整体,由浅入深,自外而内,这正对应了学生发展的核心素养体系中的必备知识、关键能力和核心价值。

人通过学习发展学识、德行和虔信即发展核心素养,要经历许多的“场”,学校、家庭和社会便都是这样的“场”。基于此,学校自然就成了人在学生时代发展核心素养最重要的地方,具体到某个人,这个地方就可能定格到某个班、某个课室、某个学科课堂。所以,学科课堂就是学生核心素养发展的主“场”,或者说,学科教学成了促进学生发展核心素养的主要“抓手”。

核心素养如何落地?学科核心素养如何有效地转化和表达?这是每个从事学科教学的教师都迫切需要解决的现实问题。2011年某期刊上,曾登载着一篇题为“那个老师的课讲得真好”的文章:“至今犹记得她给我们上《小二黑结婚》,讲演‘三仙姑相亲前梳妆打扮时的滑稽生动与绘形绘色,想起那‘仿佛驴粪上的一层霜的比喻常常忍俊不禁;至今犹记得她吟诵杜甫《茅屋为秋风所破歌》时的入情入境,至今犹记得……太多的精彩俯拾即是。”可时隔不久,日本著名学者、对我国基础教育影响颇大的佐藤学先生说了这样一段话:“很会教的老师其实已经落伍!如果说19世纪和20世纪的老师都是‘教的专家,那么21世纪的教师则必须成为‘学习行为的设计者。”

如何成为学生学习行为的设计者?学习行为设计的落脚点在哪里?要回答和落实这两个问题,还得从核心素养的学科落地说起。先来看看学科育人目标的变化:中华人民共和国成立后学科育人目标历经了1.0到3.0版的升级变化,即1952年的1.0版——《中学暂行规定》中强调的是基础知识和基本技能(双基);2001年的2.0版——《基礎教育课程改革纲要(试行)》中的核心表达是三维目标;2017年的3.0版——《普通高中课程标准》中提出的是学科核心素养的转化和表达。

二、教师角色的转变是实现学科核心素养转化的前提

在中国传统的教学观里,教师是课堂的主宰者和施与者,是学生获取知识的主要供给者,这种知识课堂长期以来在中小学课堂里一直占据着统治地位。学科育人目标的升级成功与否,其关键取决于教师角色的转变。而这种转变如何实现呢?

在一堂美国教师执教的“德国史”课上,放映着将1945—1994年间发生在德国的重要事件组合剪辑起来的纪录片。学生与教师一边看电影,一边在纸上做些记录,偶尔教师会穿插一个问题或是一点解释,学生们简单讨论几句。笔者坐在一位男生旁,趁他看电影,借过他的记录纸,一下子明白了……第一张纸是让学生开放性地记录电影中的事件以及主要信息;第二张纸是让学生在一个时间轴上整理这些关键事件,并将美、苏联、英等国对德主张与政策也整理到这个时间表上,梳理其中的逻辑与线索;第三张纸上有若干演讲词的句段,每一句段后教师设问:这是谁的speech?What time?他为什么这样说?其意指什么?标志是什么?

在课堂上,学生没有听到教师的娓娓相授,没有看到师生精彩的追问与对话,有的只是他们默默地观看、记录、整理和间或的讨论。教师课堂言语的占时可能连10%都未必有。

而学生的学习是怎样发生的呢?教师又该怎样支持和促进学生的有效学习呢?这位历史教师的备课主要整合了两个方面的资源,一是纪录片的剪辑,二是三张“学案(记录纸)”的设计。她没有把具体历史事件作为必须的学习目标,而把经历观看、记录、思考、整理的过程所带给学生的历史观与方法论的影响视作第一学习目标。这也许就是课堂的局限,以及“学案”的编制与运用的“软肋”。

所以,高明的教师是以核心知识(方法)的、简明的“学习设计”来促成本质意义的学习发生。教师在课堂中最重要的任务,不是讲课,而是组织学习。衡量一堂课是否成功,并不看讲得漂亮不漂亮,而要看有没有组织起促进学生的有效学习。

基于这样一堂“德国史”课案例,其实现在的历史核心素养课堂,其目标定位、设计思路和实施策略,与之比较已经有了相当高的接近度。时空观念的核心思维、史料实证的核心方法、历史解释的核心能力,也基本脱离了单纯知识课堂的桎梏。

素养课堂的建构有三个聚焦点:一是抓住核心知识结构化,二是追求学生思维的激发,三是重视核心知识的迁移和运用。课堂的建构,遵循着一条“教学理念—教师的教学行为—学生的学习行为”的线索,基于此,要建构素养课堂,其关键取决于教师的教学理念,取决于教师角色的转变,这种角色的转变主要发生在如下两个层面:一是教师从知识传递者转变为思维的激发者,二是教师从施与者转变为助产者。

三、学科核心素养须在教学设计和实施中实现转化

从设计和实施出发,目前教学课堂主要存在哪些突出的问题呢?也许,一百个课堂就有一百个“哈姆雷特”。可若将这些问题整合,会发现一般不外乎三个层面:一是重教轻学,知识“满堂灌”,这样的课堂往往表现为目标空泛,不谋解决实际问题;二是题海战术,思维逻辑淡,这类课堂方式陈旧,不求学生深度参与;三是简单互动,情感触动少,在这样的课堂里,即使有任务和活动也大多流于形式,不激学生好奇主动。

学科核心素养包括学科的必备知识、关键能力和核心价值。基于上述的突出问题,笔者认为,学科核心素养的转化和表达要突破如下四个问题:第一,要与教学设计和实施实现融合,从原“知识化”的目标、内容和活动等厘清对应的必备知识、关键能力和核心价值;第二,让目标素养化,通过教学互动,实现知识结构和知识运用的自然融合;第三,让内容问题化、问题任务化,师生共同创设解决问题和完成任务的情境,灵动建构和实施教学过程;第四,让情境真实化,即让核心知识、真实情境和问题解决变成一个自然的循环。

(一)学科核心素养与教学设计、实施的融合

教学设计和实施,包括课堂教学体系的课标、课程、目标、设计、教师和学生六大要素,而且自上而下存在“课标—课程—目标—设计—教师—学生”的进程关系,这既是一条技术线,又是一条价值线。课程标准是课程建构的“准宪法”,依据它建立了课程,基于课标和课程,萃取出每一堂课所对应的学习目标,然后结合学情进行教学设计并寻求实施,在实施中,教师是统筹者、引导者、指导者和研究者,是带领学生“从游”的大鱼,学生是大鱼的“认知”学徒,是课堂的主人,是课堂学习的主体。

学科核心素养与教学设计、实施的融合,还要注意做好如下几个“重新审视”。

1.重新审视教师在课堂教学中的地位和作用

身教重于言教,从大概率讲,只有卓越的教师,才能带出优秀的学生。课堂教学即交往,教师与学生在交往中相互作用、交流、沟通、理解、感染、传递,教师的卓越德能,静悄悄地化为学生的求真、向善。

2.重新审视和理顺师生关系

爱尔兰诗人威廉·巴特勒·叶芝有两句诗:“许多人路过我的生活,只有你走进我的生命。”在我看来,教育就应该有这种走进生命的力量。教育不是物质交换,也不是知识传递,而是生命之间的诗意对话。技术时代把世界变成了加工对象,开发并满足了人无限增长的欲望。它把原本灵动多样的课堂形式化、数字化,使教育的生命力衰竭了。

3.重新审视学科课程的真正价值

教育是人学,课堂里的教师和学生,一方面教师是学生的老师,另一方面学生也可以成为教师的老师。在这样的关系中,学科课程成为载体,学科教与学的过程成为师生共同学习、共同发展、生命共度的历程,所以,学科课程的真正价值就在于通过课程真正实现课程育人。

(二)选好设计关键,让目标素养化

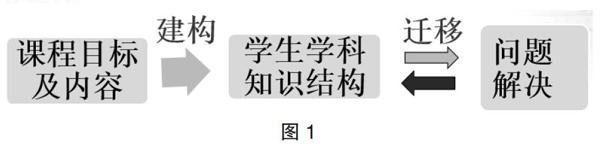

首先,如何理解目标素养化呢?不妨通过“图1”来具体说明。

目标素养化包括两层含义:一是输入性的学习目标,即基于课程目标和内容,通过课堂灵动建构,促使学生形成结构化的学科知识;二是输出性的学习目标,即将所学知识迁移到真实情境中去解决实际问题,且问题的解决反过来又能让学生进一步促进知识结构化,两者相互依存、相互促进,相得益彰。

其次,是要选好设计点。学生是课堂学习的主体,最好的设计点莫过于以学生学习为中心展开设计,尊重学情,了解学生学习的起点——已有知识与经验点,懂得学生学习的痛点——学生学习的认知障碍与困惑,明了学生学习的痒点——学生学习意愿与兴趣。

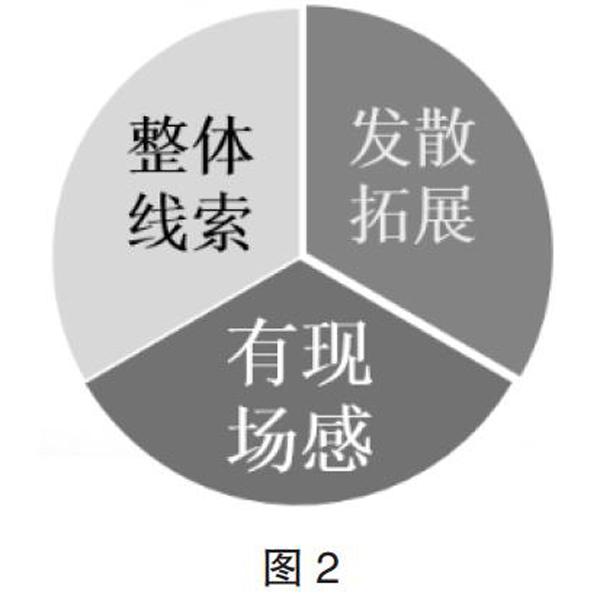

再次,基于素养化目标的设计,还有这样几个着眼点(见图2):

1.设计体现整体性

其整体性可从两个层面考虑:一是要考虑本堂课的内容在一节、一章、一个单元、一本书,甚至本学科里的地位和作用;二是本堂课的内容分解成几个板块(问题),这几个问题之间不是彼此孤立的,而是相互支撑,构成某一发展的“进阶”线索。

2.设计不应拘泥于教材

教材只是课堂教学设计重要资源之一,要学会用教材来教。所以,设计和实施要有发散性和拓展性,使教学过程去开阔视野,让书本知识联系生活、走向生产,融入自然和社会。

3.设计和实施要有现场感、仪式感

脑科学研究表明,学习过程无异于一场强烈的刺激反应,通过这场反应催生认知,认知又促进行为改变。所以,课堂里的学习活动仪式感越强,刺激越强烈,越能较好地激发学生从浅层学习走入深度学习。

(三)确立转化“纽扣”,让内容问题化

内容问题化,即教学内容和教学思路的板块化设计。“板块”(Plate ,缩写为P)是课堂教学板块的简称,指的是构成教学系统的一级子系统。教师在教学设计和实施时,先要思考的就是这节课要讲的几个大问题,这个“大问题”就是板块,每一个大问题就是一个板块。

学科即问题。课堂教学,就是要将课程标准中规定的学科内容,分解成一个一个的教学大问题,然后师生共同创设解决问题的情境,灵动建构和实施教学环节和教学过程。

内容问题化上连课标和教材,下接板块和活动,并联系着实操层面的几个问题:①本节课的教学思路是什么?②板块(大问题)怎么分?③设计哪些活动?④学科核心素养如何转化?

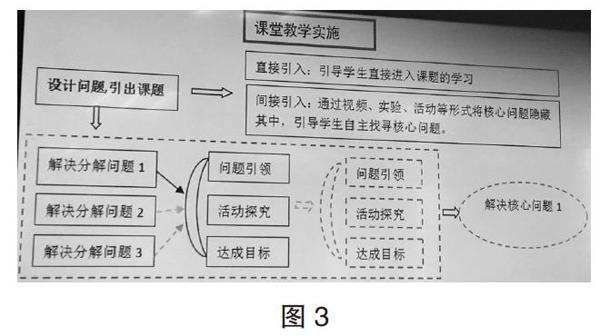

内容问题化的关键,在于问题能否融入课堂教学过程中得以解决(见图3)。

图3包含了“问题设计”“引入课题”和 “问题解决”的流程。尽管基于教学内容的内涵和多少,可分解成一个或若干个问题,但每一个问题的解决是相通的,即问题引领、活动探究和达成目标。

在这种问题的确立和解决中,也有如下几个注意点(如图4所示):

首先,问题要有驱动的力量,要能引发学生的深度思考,且能由问题激发学生思考新的问题,由教师的问题引发出学生的问题。

其次,问题要有前瞻性和框架性。前瞻性是指问题角度要有新意和创意,要有适宜的高度,这种高度要让学生跳起来刚好能“摘到桃子”;框架性指问题的含金量和问题的大小,问题不能太简单肤浅,不能太小,至少要是中观层面的问题。如“是不是?”“好不好?”这样的“傻瓜”问题毫无价值可言。

再次,问题的最高境界,是要能转变为学生的问题。问题是点燃、是唤醒,是要让学生的学习状态由被动变主动,是要让学生由接受问题变为主动提出问题。

(四)选择迁移“土壤”,让情境真实化

学科问题大多蕴于生活、生产、自然和社会的现实情境中,是学习学科知识的价值和生命力所在,也是学科核心素养在课堂转化的重心。那么,如何理解情境真实化呢?教师们不能理解为如在化学课堂里研究氨气,就必须把课堂搬到富含氨气的不通风的厕所。笔者认为,甄别情境真实化的唯一标准,就是看此情此景是否能导致“问题驱動式学习”的发生。

重新审视教学情境,体现学科价值,融入思维冲突,结合生活实际,研究真实问题,蕴含概念原理,跨学科整合……这归根结底又回到了课堂里师生角色的转变,回到了课堂要关注学生。

关注学生的生活世界,打通学生书本世界和生活世界之间的关联;关注学生的生命价值,给学生主动探索、自主支配的时间和空间;关注学生的生存方式,构建民主、平等、合作的师生关系;关注学生的心理世界,创设对学生有挑战性的问题或问题情境;关注学生的独有文化,增加师生之间以及生生之间多维有效的互动;关注学生的生活状态,打破单一的集体教学的组织形式。

四、结语

每一次基于课堂教学的变革,教师们不能总是“静待花开”,沦为旁观者。从我做起,从今天做起!从理念到设计和实施,着眼于每一个环节、每一个片段和每一个细节的改进或优化。

参考文献:

[1]夸美纽斯.大教学论[M].傅任敢,译.北京:教育科学出版社,1999.

[2]钟启泉.基于核心素养的课程发展:挑战与课题[J].全球教育展望,2016(1):3-25.

[3]张 华.论学科核心素养——兼论信息时代的学科教育[J].华东师范大学学报(教育科学版),2019(1):55-65.

[4]蔡清田.学科核心素养下的课程统整设计研究[J].教育参考,2018(5):12-16.

[5]潘海泓.研究学科核心素养,落实教学目标[J].新课程(综合版),2017(4):8.