中国古舞文化钩沉

——岭南文物上的汉代乐舞百戏

巫允明

一、滇人“扣饰”上的舞蹈文化

在长达4 000余年历史的中国古代王朝中,汉代是建立于公元前、历时长达400余年,疆土广袤、军力强大、文化与经济高度发展,使中国跻身于世界强国之林的一个朝代。丝绸之路的开通,促使中国与西域各国间经济、贸易全面发展,文化、艺术相互交流,对汉代文化的迅猛提高与发展起到了重要的推动作用。

自夏代始,宫廷确立了以“雅乐”为核心的礼仪制度,延至汉代又完备了“乐府”,引进了形式多样、内容丰富的民间歌舞,从此开启了“俗乐”之先河,汉代也由此成为中国古代史上首个“乐舞”高峰的朝代。

汉代各类歌舞盛行且起到承上启下的作用。舞姿优美的“长袖舞”“巾舞”,形式多样的“建鼓舞”“盘鼓舞”①“鼗鼓舞”,以及令人惊悚的杂技等表演渐臻于成熟并长期流传,成为上至达官贵人、下到乡村市井,深入人心的艺术形式。艺匠们也将人们青睐的优美舞姿镌刻于金石上为世人装饰之用。同时,整个汉代社会在“虽死如生”“死后升仙”道教思潮笼罩下,从宫廷至百姓人皆倾其所有陷入修建地下陵墓的“造墓运动”,为死者创建享受“荣华富贵”的地下宫殿,便出现了将镌刻各类题材与乐舞等内容的画像石作为建材,将镌刻歌舞形态的各种饰物、玉雕和陶塑等作为陪葬品的情况,从而使得这笔丰厚遗产成为今人研究汉代诸多领域的难得见证器物。

云南省博物馆考古工作者于1955—1960年先后4次对云南省晋宁县石寨山地区自战国至汉代时期滇国(前278—115)国王王室及其臣仆共48座墓地进行了大规模考古发掘,出土文物多达4 000余件。随葬品以青铜器类数量最多﹐其中包括生产工具﹑兵器﹑生活用具﹑乐器﹑装饰品,此外还有铁器﹑金器﹑玉制品和陶器。除第六号墓葬中出土的震惊国内外考古界的纯金蛇钮篆书“滇王之印”外,还出土了用于装饰等方面、以不同质地和式样所制作的充满滇国文化内涵的各种“扣饰”,其数量之多、工艺之精致令人瞠目。

让我们首先着眼于同时期出土于石寨山第十三号古墓的3件“鎏金铜扣饰”。这3件“扣饰”上人物造型均远离中原文化,但也正好借此通过其不同的人物形象和舞蹈姿态,来探讨西汉时期滇人在民俗、信仰及舞蹈等方面的文化内涵。

“四人铃舞鎏金铜扣饰”(见图1)②,长14.5厘米、高10.4厘米,为服装佩饰类随葬品。该“扣饰”以4人“舞蹈”为题,4舞人所有服装、佩戴均相同:头戴高筒尖顶帽,帽上饰有柄圆片、帽后两条飘带垂及地面;身着长外衣、肩部披帔,腰间束附圆形扣饰腰带。形态:4人并排站立、微张口,似在歌唱或颂祷;每人右手执铃、左手于胸前挥动,双膝微屈并前后分开,在铜铃节奏下做横向联袂“踏歌”类舞蹈。

生活中的滇人,常年惯于裸腿跣足,男子所着长衫外束附圆形扣式腰带,无戴帽习俗。而该“扣饰”上的4位舞人,除服饰与滇人男子相同外,增戴了高筒尖顶帽。这种特殊装扮,证明舞人身份与滇国普通男子绝非同等。秦汉时代的滇人崇拜多神,随着社会和农业的发展,“农神崇拜”“祖先崇拜”和“生殖崇拜”纳入民众祭祀项目。因此同时期出土的“铜鼓”和“铜鼓形储贝器”、青铜剑器以及“扣饰”上,不仅可见牛、虎、豹、蛇、猴子、鸟类等动物形象,而且在石寨山等古墓中出土的几个“铜鼓形储贝器”鼓面上铸刻的“杀人祭”场面中,均有在立柱或高牌上装饰蟒蛇等动物形象。以石寨山一号墓的“杀人祭柱场面储贝器”为例,祭祀场面中央似以3面铜鼓叠成“祭柱”,不但顶端立一猛虎,且柱身从上至下由两条巨蟒缠绕。这种具有“祭柱”的祭祀场面,在具有沟通天地人神能力的“巫师”主持下,更加证明了当时滇人对动物,尤其是对蛇崇拜的共性。“四人铃舞鎏金铜扣饰”所显示的姿态,笔者以为是4名“巫师”各持法器“铃铛”,在振铃下并排边做横向移动舞姿、边吟诵经文或咒语与神灵进行沟通,以获得对部落或家族的护佑。

图1 “四人铃舞鎏金铜扣饰”

从另一块“八人乐舞鎏金铜扣饰”(见图2)③背后附着的一矩齿装置看,该“扣饰”是另件物品上的装饰。该“扣饰”共铸8人,均束发髻于头顶、服饰相同,以跽坐态分列上下两排。上排4人发髻上缀有两条长飘带冕形冠、双耳饰圆形大耳环、长衫外束附圆形扣饰腰带、右肩斜披上面缀乳突形圆扣串宽带,中间2人右腕戴宽缘圆环镯;4人均口微张,左起3人屈肘、小臂上举,第四人右手置胸前、左手放腿上。下排4人左起3人髻上均戴冠,只第一人冠上附佩饰,第二人耳饰同于上层人物,第四人头上无饰物;左起第一、二人分别在吹奏由双手横持的长柄葫芦笙和直管葫芦笙,第三人在敲打抱于怀中的于、第四人在吹奏另种乐器。而在这上下8人中,除下排第一、二人间置一硕大酒器外,其他人均隔置饮酒器。从秦汉时期滇人服饰特点和信仰多神习俗等因素来考虑,此“扣饰”排座于上层的人物应是地位显赫的“巫师”,下层为级别不同的伴奏者。他们以共同的颂祷、舞姿和器乐伴奏于祭祀神灵的“宴飨”场合之中。

出土于同一古墓的“双人盘舞鎏金铜扣饰”(见图3)④,其人物形象与姿态极鲜明而具个性:两男子头后结发髻、身着有花纹的紧身衣裤、腰间佩长剑、双手各托圆盘,以不同的拧身、抬腿阔步姿态踏巨蟒作舞。该“扣饰”虽同出土于滇人权贵之墓,但其服饰却有别于前两块“扣饰”和其他器物上滇人所着传统民族服装,为此,认为该“盘舞”者为滇人似不妥。众所周知,滇人民族成分极为复杂,其中不乏南亚语系中多个民族的成分。而生活在东南亚与中国毗邻地区的民众,因生态环境的相同,必然于生产、生活、习俗和信仰等方面也基本相同。因此这些外来民族在秦汉时期进入中国西南地区,继而融合到古代部族之中的事实,史书上早有记载。

图2 “八人乐舞鎏金铜扣饰”

图3 “双人盘舞鎏金铜扣饰”

至于在石寨山第十三号墓出土的“双人盘舞鎏金铜扣饰”产生的缘由,笔者个人以为:其一,当时滇人所处地区人们有蟒蛇崇拜习俗,使得工匠为其他祭祀器物装饰所用而铸造出巫师手持盘与蟒同舞扣式;其二,滇国最昌盛时期与各方文化交流频繁,滇人生活因融合了外来文化、习俗而发生了审美更新,促使匠人制作此类装饰性饰物。此外还有一种解释,该“扣饰”为周边毗邻邦国赠送给滇国高层或王室的礼品—为愉悦神圣而制的“与图腾神灵共舞”扣饰,以求得滇国护佑,后被作为陪葬品置于该古墓。

现综合来看出土于云南古滇人生活区域的“四人铃舞鎏金铜扣饰”“八人乐舞鎏金铜扣饰”与“双人盘舞鎏金铜扣饰”,尽管这3件器物样式、用途大相径庭,但其工艺和质地却不谋而合地均为青铜制品或青铜鎏金品。而器物所体现的内容,基本没有脱离通过巫师沟通神人,以求得神灵对一个民族或一个家族给予人丁兴旺、安乐富足的题材。由此说明在整个历史过程中,人们以“乐”“舞”形式将对神灵的崇拜与精神寄托置于祭祀仪轨,在其生活中占据重要的地位。

二、铜鼓上的乐舞文化内涵

出土于中国云南、贵州、广西、广东、海南、四川及河南、湖南等地的“铜鼓”多达2 200余面,数量为世界之最。这些被分为8种类型的精美“铜鼓”,在中国文物宝库中地位显著,并从古至今与中国南方众民族的文化及祭祀有着极为重要和密切的关系。

自20世纪40年代始,西方多国从事考古学的专家对出土于低纬度国家和地区的铜鼓进行了大量考察与研究,对铜鼓起源地、起源时间与演变等问题,提出了“革鼓说”“铜釜说”“象脚鼓说”“于说”“木臼说”等不同论点。1948年法国学者莱维(P.Lery)经研究提出“铜鼓起源于炊具倒置”的看法,并指出“在最古老的金属鼓与釜之间有许多形态上的相似性”,但这只是法国学者莱维的推测,并没有具体器物的鉴证。然而,被纳入中国《钦定四库全书》,由明代学者曹学佺撰《蜀中广记》所引《游梁杂记》中早已有对“铜鼓”的考察记载:“诸葛鼓,其形圆,上宽而中束,下则敞口,大约若今楂斗之倒置也”,这一结论较西方研究者至少提前了400余年。

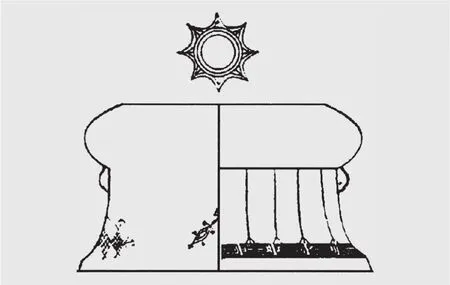

20世纪50年代初,云南省博物馆曾收集到一面形制古朴的铜鼓,推测应属早期类型铜鼓,但不得出处。巧合的是,近10年后的1964年,云南大理白族自治州祥云县大波那村发掘估计是战国初期白子国某位国王古墓时,出土了中国青铜时代最大的铜器“大波那铜棺”。该墓还出土了一个鼓面小而平、大口鼓腹的“铜釜”和一面鼓面只有一个四芒光体的“铜鼓”(见图4)⑤。这面“铜鼓”与1961年在云南楚雄县东北大海波出土的一个全身无花纹、鼓面小、足部短、两对“耳”细小,当时难以确定是“铜鼓”还是“铜釜”的铜器极为相似。大波那墓葬中形态极为相似的一鼓、一釜的呈现,不但完美展示了早期铜器的成对使用,同时也证实了楚雄县大海波出土的朴素铜器确属铜鼓的事实。

图4 鼓面只有一个四芒光体的“铜鼓”

1975年5月,考古部门对云南省楚雄县城东南龙川江支流青龙河西岸的万家坝古墓群进行了大规模考古发掘。该古墓群分大、中、小3类 共79座,经考证,均为春秋晚期至战国初期古墓群,距今至少在2 300年以上。其中在万家坝古墓群的第二十三号墓中,首先发掘出1面铜鼓和3面铜釜及其他多种青铜器。于同年10月,该墓又出土了4面倒置于地的铜鼓(见图5)⑥。这4面铜鼓均外表粗糙无花纹、鼓面小、鼓胸突出、鼓腰细长、鼓足短而外侈,所镌刻花纹位于铜鼓内侧,须将其倒置才得以观看。更重要的是鼓面存有烟熏痕迹,说明该器物符合古代烹煮食物所用“釜”之特点。由此说明这4面作为乐器的铜鼓,也是用于烹调的“釜”。为此“万家坝发掘简报”指出:“万家坝所出铜鼓,是迄今为止我国经科学发掘所获铜鼓中之最原始者。这批铜鼓器身似釜,而且大部分鼓表面有烟痕,明显曾作炊爨之用;与此同时,有的釜又是利用铜鼓改制的,如M1 ∶ 1。这些都足以证明本地的铜鼓不但是从釜发展而来,而且尚停留在乐器、炊器分工不十分严格的初期阶段。这对于解决铜鼓产生的时代、地点以及追溯其发展的源流,都具有重要的意义。”[1]从此这面能够明确是制造于公元前7世纪左右的中国“万家坝铜鼓”,成为世界“铜鼓”的鼻祖,研究者由此得出“铜鼓”是由炊具“铜釜”演变而来的定论。出土于楚雄万家坝古墓中的铜鼓,除基本都具有鼓面较小、腰胸部附对称扁平小耳两对、鼓身饰简单纹饰和单线纵格特点外(见图6)⑦,鼓面均饰突起的圆饼状“太阳纹”“光体芒纹”,成为后代各式铜鼓鼓面的一致纹饰。

图6 万家坝铜鼓示意图

世界各地的古代铜鼓几乎都出土于低纬度的越南、柬埔寨、印度尼西亚等国家和地区,其原因是这些地方常年潮湿,木鼓和皮鼓不易保存与使用。中国使用铜鼓最早的群体,是春秋时代生活在云南中部的濮人。后来在漫长的历史过程中,民族的融合与迁徙促使使用铜鼓的民族逐渐扩散到百越部族和部分其他杂居民族之中。由于制作繁缛、造价昂贵及音响浑厚、凝重,铜鼓成为古代氏族的“神器”与富足象征而被敬奉、崇拜,只限于在隆重祭祀活动中使用。由于铜鼓的得失象征着一个古代氏族的胜败与存亡,因此拥有铜鼓的氏族的头人在战乱和迁徙时,常把铜鼓埋入地下免遭他族劫掠,但事后铜鼓很难失而复得,这就是1949年新中国成立后考古发掘中大量铜鼓于偏僻地区重见天日的原因。目前中国的苗、水、瑶、壮、布依、彝等民族,仍保持着视铜鼓为神器,只在重大祭祀场合与节日时才边撞击铜鼓、边翩跹起舞的习俗。

公元前7世纪至前5世纪的春秋战国时期,集中生活于滇池洱海间的民众,不但已掌握铸铜技术,并在酒足饭饱之后敲击倒扣于地的铜炊具“釜”,为即兴起舞人群伴奏而开启以“铜鼓”为乐器之先河。随着时间的延续,为更便于作乐,人们逐渐将铜釜的“小平底”形改进为“鼓面”形,至此铜鼓形态可概括为“通体皆铜,平面曲腰,一头有面,中空无底,侧附四耳”[2]的基本样式。随着工艺的精益求精,人们对其鼓面与鼓身花纹的镌刻也越发考究,使各地铜鼓不但能体现所处时代和不同民族所属地域与文化特色,而且也成为具有社会职能的“礼器”与财富象征而被众人顶礼膜拜。

岭南及云、贵、川、湘等地,气温偏高、雨水充沛,为农耕生产提供了必要的自然条件;而充足的日照,更是万物生长不可或缺的重要因素。为此,祈求风调雨顺和充沛阳光便成为人们首要的愿望。也正出于此点,将“太阳芒纹”镌刻在“神器”铜鼓鼓面中心,成为铜鼓贯穿于历史长河的不可变更的传统符号。任何器物纹饰,都与该地区人们的生活、生产及需求紧密关联。在河湖网布的南方,以农耕为主、辅以渔业地区所出土的较早期铜鼓,在鼓面中心不但会有“太阳纹”和数量不等的“芒纹”,且在主晕圈中还可见被南国人们认为“性通风雨”的鹭鸟首尾相接的飞翔状纹饰;而在较晚期所制造的铜鼓鼓胸上,表现人们农耕与畜牧生活的“初耕图”“放牧图”及十分写实、以“船纹”为母题的纹饰,均成为中国历史上“劳作”与“竞渡”活动最为古老的鉴证物之一。

出土于云南省开化(现文山市),距今3 000—2 100年(春秋至西汉时期)的一面“云南开化铜鼓”的鼓面上(见图7)⑧,镌刻了以太阳纹为鼓心的16道晕圈。在第11道晕圈中,可见图案式的18只鹭鸟正以首尾相接队形沿逆时针方向展翅飞翔(见图8),可推断出拥有该铜鼓的民族应是以渔业为生者;而在最引人注目的第7道主晕圈中,明确镌刻了由人扮作鹭鸟的形象:头戴高耸羽冠、身穿前短后长曳地羽裙,沿逆时针方向频频作舞姿态。这些羽人有的手持弓箭,有的双手虎口大张、上臂极有节奏感地做着起落、屈伸动作以模拟鹭鸟飞行。而伴随如此规模的舞蹈,必辅以庞大乐队伴奏,为此同道晕圈中,可见一名头戴异型羽冠、手捧葫芦笙的乐师正尾随舞队尽情吹奏;而隔鼓面“太阳芒纹”的相对位置,正有乐师手持大棒在击奏“编锣”和“铜鼓”,共同构成既有优美旋律又富雄浑节奏的交响之乐,衬托着缓行中“羽人舞蹈”俏丽的舞姿,在给人以强烈视觉效果的同时,更让人领略到古代祭祀场面所表现出来的富有神圣意味与恢宏气势的审美。

除“云南开化铜鼓”外,1976年于广西贵县罗泊湾汉墓出土的第十号铜鼓,经鉴定为西汉时期制作的一面高36.5厘米、面径56.5厘米的“翔鹭衔鱼纹铜鼓”(见图9)⑨。该铜鼓铸造精细、纹饰繁缛,承载着丰富的文化内涵。“翔鹭衔鱼纹铜鼓”虽出土于广西,但鼓腰以纵线隔为8组,每组2—3人所跳的“羽人舞蹈”姿态,与“云南开化铜鼓”上的羽人徒手舞蹈姿态基本相同。该铜鼓腰上的舞人们头插4只矛头形羽牌羽冠、发髻缀翼形羽饰,上体裸露,腰间束前短后长似鹭鸟尾翼曳地羽裙。他们身体向左侧转,下肢前后分开,头部上扬,双手虎口打开,两肘微屈,以不同姿态模拟鹭鸟飞行时的上下摆动。在2人或3人1组的舞人头上,有数目与方向不一的衔鱼鹭鸟翔于空中,只1组无翔鹭,却有1舞人头插7片蕉叶形羽饰而别于众舞者,此人似为整个舞队的领舞。在鼓胸上,围圈镌刻着头插4只矛头形羽牌的羽人在奋力划桨、掌舵,呈现着船只一致向左行驶的“羽人竞渡纹”场面(见图10)⑩。因此“翔鹭衔鱼纹铜鼓”较“云南开化铜鼓”更为明确地显示了该鼓的制造时间、出土地点与当时聚居于岭南、以渔业为生的越人之间的密切关系。虽然镌刻于铜鼓的是静态图纹,却会把观看者的思绪引入古代岭南部落祈求渔业丰收的祭祀场合:人们虔诚地身着羽衣、模拟翔鹭,踏着芦笙与铜鼓的鸣奏节拍,沿逆时针方向徐徐作舞而流连忘返。此外该鼓鼓足处所刻“百廿斤”铭纹,可知晓该鼓重量。这类铭文只属该鼓所有,而不像“芒纹”“菱形纹”“锯齿纹”及胸部作为装饰的“弦纹”“乳钉纹”等无使用限制。出土于云贵川黔等地区的汉代及以后制造的铜鼓上,以“羽人”形象表现舞蹈、竞渡、舂米、剽牛形象和男女旋“磨秋”择偶景象也不少见,这类民俗题材纹饰被统称为“游戏纹”。

通过铜鼓上的铭文、图纹,可知铜鼓的历史脉络与文化内涵。2 000余年后今天生活在南方仍然视翔鹭为神灵的诸民族,每逢传统祭祀活动,人们在葫芦笙和铜鼓伴奏下模拟飞鸟做《芦笙舞》《锦鸡舞》,其间富含的厚重文化难以令人小觑。

图7 “云南开化铜鼓”

图8 晕圈上的图案

图9 “翔鹭衔鱼纹铜鼓”

图10 鼓腰与鼓胸上的图案

至此不由让人联想到,古籍上提及的“百兽率舞”与“凤凰来仪”,不就是中原古人头饰羽毛、手持羽杖,模拟飞禽走兽翩跹起舞的生动场面吗?而华夏时代的《万舞》,按《毛传》载“以干、羽为万舞”外,“人舞”则是别于“文舞”“武舞”的徒手舞蹈。《周礼注疏》中,郑众云“人舞者,手舞”,郑玄云“人舞无所执,以手袖为威仪”。因此,如果“云南开化铜鼓”鼓面上羽人持器械作舞之情状应为“武舞”,而广西罗泊湾铜鼓鼓腰上所镌刻的羽人徒手舞蹈应为“人舞”,那么,当时人们为祈求丰年,在对太阳、鹭鸟举行崇拜祭祀大典的仪轨中,已有了“文(舞)武(舞)”同在的舞乐场面。而出土于南方各地拥有“羽人舞蹈”场面的铜鼓,应是从汉代伊始接受中原文化影响后,又加入了民族地方风俗后的产物。

下面陈述出土于云南昆明市晋宁县石寨山第十二号墓的西汉“铜鼓形贮贝器”(见图11)之目的,是要通过以“羽人舞姿”纹饰为题,与上述“云南开化铜鼓”进行比较,以说明:出土于相同历史时期和同一省份的铜鼓类器物,因居住区域与民族文化、习俗、审美等方面的不同,会导致铜鼓类器物镌刻纹饰的极大差异。

图11 “铜鼓形贮贝器”

出土于晋宁石寨山十二号墓的西汉“铜鼓形贮贝器”,是铜鼓类文物中拥有诸多特色的器物之一。它在制造上较为罕见地将铜鼓鼓身和中心有投贝孔的铜鼓形盖面分别铸造;以写实手法在器盖与器身通体镌刻,使之达到上下画面遥相呼应的效果。

镌刻内容极为写实地呈现了生活于滇南地区的民众,以祈求“耕作”与“放牧”丰收为题的祭典场景。“铜鼓形贮贝器”器面人物形象纹饰,异于其他较晚期出土于他地的“铜鼓”及“铜鼓形贮贝器”,其根源应从生活于该地的人们的民族属性、文化背景、习俗以及制铜工艺等方面进行探讨。

位于昆明洱海南端的晋宁县石寨山一带,水土肥美、气候温润,是云贵高原古代濮人为主的滇部族民众的生息之地。自春秋至汉末,中原地区民众自北向南、向西南的人群流动和多个民族东、西向的部族迁徙从未间断,汉、羌、彝及东南亚等地民众的纷至沓来,使古老的滇部族成分越发复杂。随着历史发展,中原商周时期具有的青铜冶炼技术,也随人群南迁注入南国民间。金属冶炼与手工器具的出现和发展,促使农业及文化迅速发展。于公元前278年—公元前115年在云南滇池一带,建立了文化、经济高度发展,以青铜冶炼与制造闻名遐迩的“滇国”地方政权。自秦、汉帝国建立后,中原势力与文化继续南进,公元前109年汉武帝出兵攻打云南,迫使滇国“举国降、置吏入朝”,封原滇国国王为“滇王”并赐纯金“滇王王印”。多民族文化的融入、地方文化和农牧业的高度发展,在优胜劣汰规律下便产生出了与其他地区在服饰、宴飨以及歌舞姿态等多方面的极大差异。因此铜器的镌刻纹饰独具特色,便是顺理成章、不足为奇的现象。

何以确定和证实晋宁石寨山第十二号墓的西汉“铜鼓形贮贝器”是出自滇人之手?对此应通过滇人当时的衣着、发饰、佩戴饰物特点及习俗等多方史料予以鉴证。经考古专家对春秋战国时代众多文物资料的研究和论证得知:由于低纬度地区气温偏高,滇人不但四季裸腿、跣足,而且服饰自成一体、基本无等级贵贱和性别之分:内衣之外身着竖条纹、宽袖笼肥大对襟长衫,衣长至膝下,袖长及肘,佩戴相同的圆圈式耳环。男女服饰之别只在于:女子长衫前襟不扣,可显露内衣;男子着长衫,腰间以束圆形饰物腰带为别。此外,男女性别以发饰相区别:女子发式无论等级,均将长发中分于头后折叠,以带于中间束扎成上小下大的“银锭式”发髻,贵族妇女以髻长至肩背区别于贫民;男子发饰也无贵贱等级之分,均将长发拢于头顶以带束之,并留带子两端于头后为饰。在鼓形盖上,围绕“太阳纹”的第一道晕圈中,可见4位裸腿跣足、身着条纹宽袖长衫、系圆扣饰腰带、戴环形耳环和手镯的男乐师分坐于铜鼓两旁,边作乐边放声歌唱(见图12);旁侧1人手执长柄勺正从1位女性所持釜中,取佳肴一一放入另4位手捧镌刻云纹的高足器中,之后鱼贯而行地将美食送与宴飨者。第二道晕圈中(见图13),以鲜花、饮酒器为间隔的16位着同样服饰的女性,伴随男乐师演奏,以两臂侧展手掌上翘、双手虎口大张,模拟飞鸟姿态面向不同方位翩跹起舞。由此可见,镌刻于整个鼓形盖面的图纹,是展示当地民众在“飨祭”中以乐舞娱神的场面。

图12 4位男乐师

图13 第二道晕圈中女性翩跹起舞

图14 “初耕图”

虽然中原汉人大量南下延至西汉后,但云南晋宁石寨山地区的滇部族民众仍保持着崇拜鹭鸟的传统,而使该类铜器制造者在较长历史时期中不弃镌刻“飞鸟”舞姿的工艺。从其所镌刻人们的服装、发饰及所用“长柄勺”“大型酒瓮”的形态上看,该“铜鼓形储贝器”是一件凸显古代滇人文化、祭祀习俗及生产情状的珍贵文物。在该“铜鼓形贮贝器”鼓腰所镌刻的长卷“初耕图”(见图14)画面上,展示着鱼贯而行的一列民众,他们或手持铜锄、点钟棒,或头顶尖头盖种筐,身旁伴随着吐舌、摇尾的大犬,簇拥着队伍中分乘2架4人肩舆的部落女头人前往耕地欲进行春播,显示出当地滇民早在汉代不但已掌握铁质农具制作,并已谙熟农耕生产的各个环节。镌刻于该器物胸部的两幅“放牧图”,极为生动地表现了滇人以“放牧”为生的情景:一幅为牧牛人放牧着12头牛,牛或昂首徐行、或低头吃草,神态悠闲自得;另一幅为两牧人放牧的17匹长鬃骏马,其中1匹在引颈嘶鸣,令牧马人回首相望[3],体现了当地滇民生活的另一个侧面。若将这几幅反映不同生产题材、动静有别的画面与盖面晕圈中滇民们或击鼓欢歌、或随伴奏婆娑曼舞、或正筹备宴飨的3幅画面整合起来观看,岂不正是反映春秋至汉代,云南滇池一带民众为祈求作物丰登、家畜满圈而举行“祈祭丰年”盛典的写照吗?可惜的是,这面独一无二的“铜鼓形贮贝器”破损严重到无法修复,而使后人难以观赏。

通过对出土于中国不同地区的有代表性的铜鼓的规格、形制、图案、花纹及人物等方面的探讨,总结出古代生活在岭南、云贵等地区的民众,崇信太阳、水鸟,多以捕鱼为生及在祭祀时人们乔装“羽人”,在巫师引领下进行“鸟舞”的缘由。“铜鼓”通身的繁缛花纹,正如一部百科全书讲述了不同时期与地域人们的人文情状。

【注释】

① 据傅毅《舞赋》唐李善注:“般鼓之舞,载籍无文,以诸赋言之,似舞人更递蹈之而为舞节”,其中“般”意为“旋转”,因此文献中所指的“般鼓舞”,笔者认为,也许可理解为是专指带有“旋转”舞姿的“盘鼓舞”而言。

② 图片来源:戴逸,龚书铎.中国通史[M].郑州:海燕出版社,2000:196.

③ 图片来源:王永强,史卫民,谢建猷.中国少数民族文化史图典· 七[M].南宁:广西教育出版社,1999:100.

④ 图片来源:王永强,史卫民,谢建猷.中国少数民族文化史图典· 七[M].南宁:广西教育出版社,1999:110.

⑤ 图片来源:谢崇安.上古滇系铜鼓对骆越铜鼓造型与纹饰的影响[J].艺术考古,2016(6):64.

⑥ 图片来源:中国古代铜鼓研究会.古代铜鼓学术讨论会论文集[C].北京:文物出版社,1982:版图1—3.

⑦ 图片来源:蒋廷瑜.铜鼓艺术研究[M].南宁:广西人民出版社,1988:49.

⑧ 图片来源:蒋廷瑜.古代铜鼓通论[M].北京:紫禁城出版社,1999:185.

⑨ 图片来源:广西壮族自治区博物馆.广西铜鼓图录[M].北京:文物出版社,1991:56—1.

⑩ 图片来源:广西壮族自治区博物馆.广西铜鼓图录[M].北京:文物出版社,1991:56—4.

——鼓