从“写‘二’说‘两’”到“写‘两’”

戴陈丹琦

摘 要:基于吕叔湘先生所说的“写‘二说‘两”的判断,重点结合“二”和“两”的读音、字形、语义和语用特点,分析两者的使用状况。从读音、字形的角度来说,“两”的响度大于“二”,有助于交际主体之间实现信息的传达;阿拉伯数字“2”在书写上更为便捷,“二”和“两”均不占优势。从语义角度来说,“二”与“两”的概念义与色彩义有别,在古代汉语中,“二”多用于指称平行二物,“两”用于指称“车之两轭”;在现代汉语中,“二”侧重于数字的本身,“两”更侧重于衍生泛指,同时“两”的褒义色彩又强于“二”。从语用角度来说,在与三类数词、量词的搭配时,无论是在书面语中还是在口语中,“两”的使用频率都要高于“二”。总体来看,呈现出既说“两”又写“两”的使用趋势。

关键词: “二”;“两”;使用趋势;语义;语用

一、引言

由于“二”与“两”的均可以表示数词“2”,学界对它们之间的关系进行了深入探讨。Hockett(1947)认为,“二”和“两”的分布互补,所以可归入一个语素。不过,Hockett的这种认识忽略了“二”和“两”的使用也具有相同的语言环境。朱德熙先生(1982)认为,“二”和“两”的互换条件有两种:一是“二”和“两”在充任系数时可以互换,例如“二百”与“两百”;二是放在度量词前均可形成数量短语,例如“二尺”与“两尺”,“二斤”与“两斤”。实际上,“二”与“两”是不能完全同等互换的。朱德熙(1982)区分了作为数词“2”的两个变体“二”与“两”,认为“两”只能出现在除“十”以外的系数词和度量词前,而“二”还可以单说、出现在系位组合的模项以及在“第”之后组成系数词。吕叔湘(1984)不仅区分了“二”和“两”作为数词“2”的用法,还讨论了“两”所具有的指称成对的亲属关系、表示双方以及表示不定数的用法。

也有学者对“二”和“两”作了历时梳理。王力《汉语史稿》(1980)认为,“两”最初是表示天然成双的事物。傅力(1996)追溯了“两”的本义,认为它侧重于“平分为二”。张静静(2007)指出,“二”的本义为平行二物;“两”的本义是指车之两轭,后泛指成对之物。通过考察“二”与“两”的本义与来源,可以描述出两者的历史演变。

吕叔湘先生在《语文杂记》(1984)中,曾预测了“写‘二说‘两”的使用趋势。他指出,未来“二”可能会变成一个多音字,《新华字典》也不得不在“二”字底下注两个音“èr”与“liǎng”;而在口语里,“两”将侵占“二”的地盘,说“两万、两千、两百”的人比说“二万、二千、二百”的人更多。

那么,“写‘二说‘两”的使用趋势是否已成为事实?吕先生预测的理据又是什么?由于目前对当代汉语中“二”和“两”用法的研究还不够全面,所以还不能很好地回答这两个问题。本文以“二”与“两”为研究对象,从语音、字形、语义和语用的角度,重点探讨两者在可互换条件下的使用频次,意在凸显“二”与“两”的使用趋势与走向。

二、“二”和“两”的语音与字形

我们知道,“二”和“两”均是音义结合的符号。语音上的听觉特点和书写上的视觉特点,对两者的选择和使用会产生一定的影响。

(一)“二”与“两”的语音分析

语音是语言的物质载体,它对语言符号的使用必然会产生影响。语音的自然属性可分为三个环节:发音——传递——感知。从某种程度上说,音强的语音单位更容易被感知。下面,我們就对“二”与“两”的音强进行分析。首先,看二者的音强示意图:

图1 “二”与“两”的音强示意图

“二”在汉语拼音中写作“èr”,它的读音比较特殊,汉语中除常见的“儿化韵”外,只有少数几个字读作卷舌央元音[?]。读“二”时伴随着卷舌,舌位略上升,由较低的舌位上升至舌位的中部。在“二”这一音节中仅有一个[?]为主要元音,因此,音长较短;它的声调为去声,绝对音高由最高降至最低。

“两”在汉语拼音中写作“liǎng”,声母为边音l[l],韵母由韵头高元音i[i]、韵腹低元音a[?]、韵尾舌根鼻音ng[?]构成。主要元音a为低元音,响度较大;以舌根鼻音作韵尾,可以任意延长;韵头i与韵尾ng均为浊音,发音时声带产生振动。“两”发音时,舌位由前往后滑动,经历了四个音素,具有较长的动程。“两”的声调为上声,绝对音高总体上升。

林焘、王理嘉(1992)通过语音实验的测试,证明在音强、音高和音长相同时,元音比辅音听起来响,低元音比高元音响,浊音比清音响,鼻音比擦音响,擦音比塞音响。从图1可以大致看出“两”与“二”的响度起伏。在“liǎng”这样一个较长的音段中,元音与辅音相交替,响度变化时有起伏,这个音节中最主要的发音是在韵腹,低元音a的响度要高于元音er。

音强、音色、音长和音高均可以影响响度的起伏,其中音长对汉语的制约作用更为明显。假若用同等的音强说“二”与“两”,由于“两”的音素多于“二”,所以它的音长就要长于“二”。因此,在交际过程中,如果“二”与“两”同时共现的话,总是“两”听得比“二”更为清晰。

南方方言保留了较多的古音因素,这或许可以为“两”的使用频率高于“二”提供一个佐证。以吴语为例,它近中古雅言,继承了中古汉语的八声调和三十六字母框架体系,语音与《广韵》等古代韵书高度吻合。在吴语中,卷舌元音类如“儿”读作鼻音[n313]或[?313]。同时,在使用数词“2”时,选择了“两”[lia51]作为它的读音。“两”在吴语中可以与“第”相搭配作为序数词,甚至可以与度量衡单位“两”搭配,读作“两两”。鼻音[n313]与前高元音为韵腹的“两”[lia51],其读音更加清晰,从而能够更加有效识别。

美国著名语言学家格赖斯(H.P.Grice)曾指出,语言交际要遵循“合作原则”(Cooperative Principle),其中的方式准则(Manner Maxim)是指话语表达要清楚明了。可以看出,就语音角度来说,“两”比“二”更为清晰,也更能有效地传达话语意义,从而避免晦涩歧义的产生。因此,大家在日常交际中更倾向于使用“两”。

(二)“二”与“两”的字形分析

文字是语言的载体,是语言的视觉符号。它在一定程度上克服了语言传达信息中在时间与空间上的局限性,通常比音响印象更为持久。

据傅东华《字源》的观点,“两”的产生要晚于“二”,可见,在“两”产生之前,“二”已经在使用了。那么,在已有“二”的情况下,为什么会再造一个同义词“两”呢?由此可以推测,“两”的最初用法并不完全等同于“二”,两者的具体使用范畴在下文中会有具体分析。就它们的起源来看,“二”的最初字形是两根算筹(古代计数的竹签)平放;“两”的早期字形像一辆双套马车上的轭和一堆马鞍。从汉字的演变角度来说,“二”的书写要方便于“两”(除了大写“贰”)。不过,在数词“2”的范畴内,阿拉伯数字“2”可能是我们在想到表示数词时最先进入到我们意识的成员,是数词“2”的原型范畴。阿拉伯数字传入我国大约是在13到14世纪,但在我国推广使用仅有100多年的历史。虽然如此,由于阿拉伯数字简便易写,现在已成为人们学习、生活和交际中最常用的数字形式。就目前情况来看,汉字数词“二”与“两”通常情况下不如阿拉伯数词“2”的使用广泛。

三、“二”和“两”的语义特点

语音是词语的形式与载体。词义所指的是词语的内容,反映了人们对客观事物的认识,它是词的主体。词义可以分为概念义与色彩义,其中,概念义是词的基础部分,直接揭示客观事物的本质;色彩义则反映了人类认识的主观倾向,也是构成词义的重要部分。

(一)“二”与“两”的概念义

词语的概念义是指说同一种语言的人对客观世界所形成的主观映像。“二”与“两”的概念义在古代汉语、现代汉语中有所不同。“二”最初多用于指称平行二物,“两”则用于指称“车之两轭”;在现代汉语中,“二”更侧重于数字本身的使用,“两”则更侧重于与量词相结合,并且衍生出泛指义。

1.“二”与“两”的古代概念义

《说文解字·二部》云:“二,地之数也。从耦一,会意。古文又从弋。”许慎的这一解释与道家的观点“道生一,一生二,二生三,三生万物”,可谓是一脉相传。“一”为道之所立,是万物的开始;“二”为“地之数”;“三”代表了天、地、人之道。现代学者郭沫若与彭泽润、李葆嘉对“二”的来源问题也进行了探讨。郭沫若(1982)说:“数生于手。古文一二三四字体作一二三亖,此手指之象形也。”彭泽润、李葆嘉(2002)说:“数词来源于名词。汉语‘一源于‘自(即鼻,音同‘一),‘二源于‘耳(人之双耳为二)。”可以说,“二”横体现了对数字的天然描绘,本义是指“平行二物”,而后被赋予了深刻的哲学蕴涵。

《说文解字·?部》对“两”的解释是:“兩,二十四铢为一兩。从一;?,平分,亦声。”段玉裁注:“一字衍。……按兩者,?黄钟之重。故从?也。”对“?”的解释是:“?,再也。从冂,阙。《易》曰:‘参天?地。凡?之属皆从?。”这里许慎将“兩”与“?”视为两个字。于省吾先生(1983)经过认真考证,认为“兩”与“?”实际上本为一字。“两”字形容的是“车之两轭”,泛指成对之物;此外,“两”也有量词的用法,古时二十四铢为一两。

2.“二”与“两”的现代概念义

在《现代汉语词典》(第6版)中,“二”作为数词的解释是:“一加一所得的数目。”“二”还可以作形容词,分别表示“两样,别的”、“不专一”。“两”作为数词则有三个义项,第一个义项是:“一个加一个是两个”,与“二”大体相同,不过,这一解释突出了“两”与量词相结合表示数词“2”的使用特点。在数词词性中,“两”还具有表示“双方”和表示不定的数目两个义项。同时,“两”还保留了充当质量单位的量词义项。

从现代汉语中“二”与“两”的义项来看,两者均是数词“2”的变体,“二”侧重于表达数字本身的运算,“两”则与量词结合更为紧密。同时,“两”在数词上的使用更为广泛,暗含了“双方”相对立的含义,并超出数词“2”的范畴,而泛指不定数目。

从以上分析可以看出,“二”本是数词“2”的正统,不过,在历时演变过程中,“两”逐渐分担了“二”的部分功能,并衍生出更为广泛的数词义项。同时可以看出,在数词的使用上,“两”也是后来居上,逐渐超过了“二”。

(二)“二”与“两”的色彩義

感情色彩义体现了说话人爱憎好恶的褒贬情感。人们在使用所选定的词语时,往往都带有一定的主观性。不过,即使是同一个词语,在不同时间和不同地域,其色彩义也会有所不同。总起来看,无论是古代还是现代,“二”的贬义色彩都较为突出,“两”则多指成双成对的事物,更受人们偏爱。在不同地域中,“二”与“两”的使用情况也不尽相同,南方区域更偏向于使用“两”,而北方区域则是二者并重。

1.感情色彩的古今差异

我们对《中华大字典》(1915)中的“二”“两”义项进行了统计,可以发现,“二”共有11条义项,其中一条义项含有贬义:“谓异端也。”如《荀子·儒效》云:“并一而不二,所以成积也。”“两”在《中华大字典》中共有13条义项,均为中性义。由此可知,“二”在先秦时期即具有贬义色彩,如“二心”多指“异心,不忠诚”;而“两”多表示成双成对的事物,更加契合中国偏爱均衡对称事物的审美观念。

我们还对《现代汉语词典》(第6版)中“二”与“两”有关词目的感情色彩进行了统计,具体如表1所示:

从表1可以发现,“两”的褒义色彩词语所占比例要多于“二”,如:“两袖清风”“两全其美”等,而“二”的词目中没有出现具有明显褒义色彩的词语。“两”也具有贬义色彩,如:“两张皮”(比喻原本联系紧密的事物变成相互脱离、各不相干的状况)、“两面三刀”等,但“二”的词目的贬义色彩所占比例要明显高于“两”,如:“二百五”“二流子”等。再如近些年来,在网络上颇为流行的“二”,它单用作形容词,用以形容一个人愚蠢,也含有贬义色彩。

总体上看,“二”的贬义色彩较浓,相比之下,“两”更多地被用于具有褒义或中性的词语。如:“二百五”被赋予较强的贬义色彩,常指“傻头傻脑、不很懂事而又倔强莽撞的人”,而“两百五”则属于中性的表达。在与动量词“回”的搭配上,“二回”更多地是单纯强调次数,“两回”的口语色彩较浓,更能表达出说话人的主观态度。因此,在“二”与“两”语义相同、能够互换的条件下,人们也许更倾向于使用褒义色彩较强的“两”。

2.感情色彩的区域差异

“二”与“两”不仅存在着感情色彩的古今差异,也存在着区域差异。总体上看,“二”具有较强的地域色彩,在北方方言中,“二”字能产性较高,而南方方言区则较少使用“二”,更多情况下是用“两”。

郑桂玲(2012)对南方作家杨少衡和北方作家刘心武作品中“二”和“两”词语的使用情况进行了一个统计,在北方作家刘心武的作品中,“二”和“两”的使用频率均比较高;而在南方作家杨少衡的作品中,含“两”的词语的数目远远多于含“二”的词语。由此可见,“二”和“两”词语的使用在南北地域上确实是存在一定差异。不过,就总体来说,“两”的使用频率仍然高于“二”。

再看各地方言中有关“二”的用法。在北方大多数方言中,都有“二”的用法,如在东北方言、陕西方言、天津方言、河北方言的口语中,“二”具有独特的语义,用于形容人(物)愚笨或者形容一人做事很离谱、不着调。尤其是在陕西方言中,含“二”的词语很多都具有贬义色彩或调侃意味:“二怂,二锤子”,是形容一个人分不清场合、做事不计后果;“我二了”,是形容自己听到惊人且不能理解的言论时的心理状况;“那家伙踢球二得很”,则是形容某方面比较强悍,带有戏谑的味道;有时还用来形容某种令人感到不可思议的低级失误或者错误行为。在南方粤方言中,含“二”的词语也有贬义用法,如“二五仔”常用于指代告密者、叛徒、出卖组织的内奸等。

综上所述,从总体上看,“两”多用于褒义词语,而“二”的贬义色彩较强。南方方言区更偏向于使用“两”,而北方方言区则是“二”与“两”的使用并重。同时,“两”无论是在北方还是在南方,均具有深厚的方言基础。

四、“二”与“两”的语用特征

(一)“二”与“两”的搭配分析

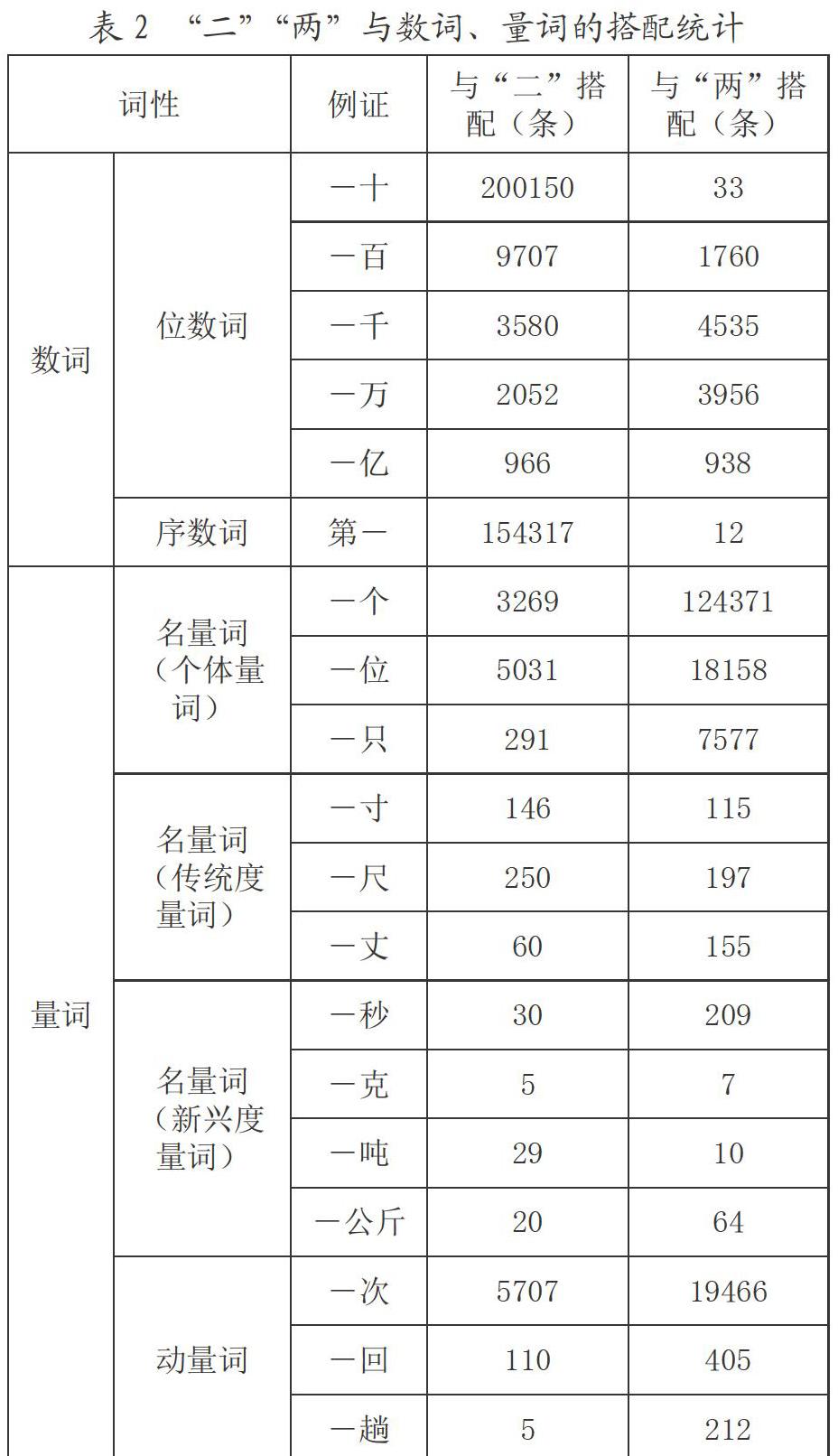

通过北京大学CCL现代汉语语料库,笔者对“二”“两”与数词、量词的搭配情况进行了统计,具体如表2所示:

从表2可以看出,动量词“次”“回”等前面使用“两”的例句较多。关于“次”的用法,吕叔湘曾指出,在数学领域主要使用“二”,如我们常说“一元二次方程”而较少使用“一元两次方程”。我们认为,数学中的“次”与在非数学领域中使用的“次”在实质上并无差别,“两次方”“二次方”都是指一个数与它本身相乘所得的乘积,因此,笔者仍然把数学中的“次”归为动量词。

在现代汉语中,能够与“二”和“两”互换搭配的数词及量词大致可以分为三类:第一类为数词中的位数词,如:“百”“千”“万”“亿”等;第二类为量词中的传统度量衡词,如:“斤”“寸”“尺”“丈”等;第三类为量词中的动量词,如:“回”“趟”“次”等。可以说,把“二”和“两”置于相同的语用条件下去考察其不同,更能看出两者的差异所在。

(二)“二”与“两”的语用分析

在吕叔湘主编的《现代汉语八百词》中,对传统度量衡单位与新兴度量衡单位进行了区分,作者指出,传统度量衡单位前以用“二”为常,新兴度量衡单位前则大多用“两”。不过,通过对新兴度量衡单位的数据统计,可以发现,无论是“二”还是“两”,大都可以被数字“2”所代替,而“两”却极少使用。我们知道,新兴度量衡单位大多是从西方引进的,都有其相应的英文简写符号,出于语言经济性的原则及统一书写的考虑,很少与汉字数字搭配使用。因此,新兴度量衡单位前“二”“两”的使用不在本文探讨范围之内。

在BCC语料库中,基数词“十”在与“二”的搭配中占有绝对优势,除此之外,“二”“两”在与位数词“百”“千”“万”“亿”搭配时,并没有哪一方具有明显的优势。通过对BCC语料库中“二”“两”使用频次的分析,可以发现,“二”与位数词的搭配总体上要高于“两”与位数词的搭配,不过,两者的差距正在逐渐缩小。以“百”为例,“二百”的使用频次呈现下降的趋势,“两百”与“二百”之间的差距进一步缩小,“两千”与“二千”使用频次差距的缩小则更为明显。同时,随着位数词的增大,“两”的使用频次还出现了后来居上的态势。1986年,“两亿”的使用频次首次超过“二亿”;1988年,“两万”的使用频次又超过了“二万”。而且在近二十年,“两”与“千”“万”搭配的使用频次一直高于“二”。

如前所述,呂叔湘先生曾预测说“二”“两”的使用趋势是“写‘二说‘两”。笔者基于BCC语料库的数据分析发现,即使是在书面语中,使用“两”的频次也逐渐呈现出高于“二”的趋势。也就是说,目前不仅说“两”成为主流已是既定事实,甚至写“两”替代写“二”在不久的将来也可能会变成事实,“两”的使用范围比吕先生当年总结的还要更广一些,使用频次也更高一些。

需要指出的是,在现代汉语中,与“二”“两”能够互换搭配的数词、量词是有限的,主要有位数词“百”“千”“万”“亿”,传统度量衡词“斤”“寸”“尺”“丈”,动量词“回”“趟”“次”等。这三类词在与“二”“两”搭配时,一开始便是任意性的随机选择,为何在现代汉语的发展过程中却逐渐显现出可能“最后把‘二排挤掉”(吕叔湘,1984)的趋势?未来是否延续这种趋势仍有待于时间的验证,但是这种趋势的出现必定有其深刻的原因。

五、结语

本文从读音与字形、语义、语用特点的角度对“二”与“两”的用法进行了梳理、比较。可以发现,在语音上,“两”的响度要大于“二”,是交际的首选;在书写上,“两”与“二”的优势均不明显,不如阿拉伯数字“2”便捷简单。在语义特点上,“两”比“二”拥有更为广泛的数词义项;“二”多用于贬义词语的表达,“两”则多用于褒义词语;“二”具有较强的地域色彩,北方方言中“二”字的能产性较高,南方较少使用“二”的词语而多用“两”。在语用功能上,与“二”“两”能够互换搭配的数词、量词大致可以分为三类:第一类为数词中的位数词,第二类为量词中的传统度量衡词,第三类为量词中的动量词。在这三种条件下,“两”无论是在书面语中还是在口语中,其使用频率都要高于“二”,从而呈现出既说“两”又写“两”的总体趋势。

参考文献:

[1]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[2]吕叔湘.语文杂记[M].上海:上海教育出版社,1984.

[3]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[4]傅力.“双”、“两”释异[J].中国语文,1996,(5).

[5]张静静.上古汉语“二、两、双、再”用法再考察[J].中国文字研究,2007,(1).

[6]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,2005.

[7]林焘,王理嘉.语音学教程[M].北京:北京大学出版社,1992.

[8]傅东华.字源[Z].董作宾校订.台北:艺文印书馆, 1985.

[9]邵敬敏.现代汉语通论(第三版)[M].上海:上海教育出版社,2016.

[10][清]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[11]郭沫若.釋五十[A].郭沫若.甲骨文文字研究[C].北京:科学出版社,1982.

[12]彭泽润,李葆嘉.语言理论[M].长沙:中南大学出版社,2002.

[13]于省吾.释两[A].山西省文物局考古研究所编.古文字研究(第十辑).北京:中华书局,1983.

[14]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第6版)[Z].北京:商务印书馆,2008.

[15][瑞士]费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯译.北京:商务印书馆,1980.

[16]陆费逵,欧阳溥存.中华大字典[Z].上海:中华书局, 1915.

[17]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2016.

[18]郑桂玲.“二”与“两”的语法、语义、语用功能比较与偏误分析[D].福州:福建师范大学硕士学位论文, 2014.

[19]杨黎.数字“2”在中国社会文化里的应用及其涵义[J].德宏师范高等专科学校学报,2013,(4).

[20]郭丹凤.“二”和“两”的偏误分析与对外汉语教学研究[D].南昌:南昌大学硕士学位论文,2016.

[21]程锦.基于语料库的汉语数词“二”“两”用法的历时研究[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2010,(6).

[22]Hockett,C.F.Problems of Morphemic Analysis.[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,1947.