针刺联合康复训练治疗缺血性中风早期肩手综合征临床研究

应洁秋,徐雪荔

河南省信阳市中心医院(信阳464000)

缺血性中风是脑血管疾病急性期的一种表现,具有高发病率、致残率、起病快、并发症多等特点,极大地危险患者的身体健康和生命安全[1]。肩手综合征正是缺血性中风的典型并发症之一,常表现出手背水肿明显、肌腱不清、关节活动度受限等情况,但因缺血性中风的临床治疗易受到患者意识情况、血压、脑血流等因素影响,而出现治疗无效或疗效较差的情况[2-3]。因此,缺血性中风早期肩手综合征的治疗一直不如人意,而随着现代康复医学的快速发展,对中风后肩手综合征患者进行早期康复训练,已成为缺血性中风重要的治疗手段,不仅能够针对性的缓解症状和恢复肢体功能,也能够促进肩手综合征的症状改善和发生,从而降低患者痛苦[4]。且临床医师发现在缺血性中风早期肩手综合征的康复训练中,再配合针刺疗法,能使肩手部气血止痛、经络畅通,从而促进患肢血液回流,帮助患者恢复肢体功能[5]。所以,我院选取了部分中风后肩手综合征患者进行了详细研究实验,现将实验结果陈述如下。

资料与方法

1 一般资料 在本院2014年2月至2016年1月就诊的中风病人中,筛选出64例缺血性中风早期肩手综合征患者,均分为两组各32例。治疗组中男19例,女13例,年龄36~69岁,平均年龄(54.5±6.2)岁,病程2~72h,平均病程(45.1±6.4)h;对照组中男18例,女14例,年龄35~70岁,平均年龄(55.2±6.5)岁,病程3~71h,平均病程(45.2±6.6)h。患者基本资料无明显差异,具有可比性。

纳入标准:① 符合《中国脑血管病防治指南》中脑梗死的诊断标准,即起病急、数小时或数天内达到高峰、昏迷、头痛、呕吐,并且进行性加重。②局灶神经功能缺损,如共济失调、偏瘫、失语等。③经CT、头颅磁共振(MRI)、凝血功能等检查,确诊为脑梗死急性发作期。④符合《中风病诊断疗效评价标准》中的缺血性中风情况,存在一个主证两个次证,或两个主证以上,主证如半身不遂、神识昏蒙、口眼歪斜等,次证如头晕目眩、瞳神变化、饮水发呛等。⑤患者有神经系统方面的疾病,单侧肩手疼痛、皮肤潮红、皮温上升、手指屈曲受限。⑥年龄35~70岁,男女不限,知情同意参与实验研究者。

排除标准:①无他类严重心血管系统疾病;无肩周炎或肩部损伤史。②中风后各项生命体征不平稳。③处于中风急性发作期或患有严重意识障碍、交流障碍。

2 治疗方法 两组患者均依据《中国脑血管病防治指南》采取心电监护、合理膳食、对症用药、用药护理等常规治疗。对照组:进行与治疗组相同的康复训练治疗,每天1次,6d休息1次,1周为1疗程,治疗3周。治疗组:采取针刺疗法和康复训练进行治疗。取穴:根据患者疼痛区域取穴,肩前穴部位疼痛,选鱼际穴;肩前骨疼痛为主,选合谷穴;骨间隙区域疼痛,选中渚穴;上肢疼痛为主,选后溪穴;两个级以上区域出现疼痛,则根据经脉走行取穴。施针:施针部位使用酒精消毒后,选用直径0.35mm、长40mm毫针,垂直刺入穴位,进针后小幅度捻转针体至得气,切忌伤脉出血;留针20min,同时指导患者在这段时间内进行自身能够适应的上肢屈、伸、外展、内收、内旋、外旋等训练;施针完毕后进行康复训练。每天针刺1次,1周6次,1周为1疗程,共治疗3个疗程。康复训练:协助或指导患者安放争取的体位,以防止疼痛加剧和肢体痉挛;依据个体情况适度垫高头部(15°~25°),对患侧肩关节进行保暖(如放置热水袋),选取肩-骨前伸位;伸展肘关节时先于放于枕上,在进行背伸腕关节及伸直手指活动;进行变换体位、握手、搭桥方法等训练;适度按摩指关节、腕关节。肘关节,放置肌肉萎缩和肌腱功能失调。

3 评价指标 三个疗程结束后,对所有患者进行临床疗效、肩关节活动度、水肿评分、视觉模拟评分(VAS)比较。①临床疗效:根据人民军医出版社《缺血中风诊断与治疗》,结合患者临床表现进行评价。显效:水肿、疼痛症状消失,患肢活动功能不受限或受限程度轻;有效:关节水肿和疼痛明显改善,关节活动受限情况有所好转,肌腱功能基本正常;无效:以上症状均为改善,肌肉萎缩情况加重。总有效率=显效率+有效率。②肩关节活动度:在治疗前后测量所有患者肩关节的屈、伸、外展、内收、内旋、外旋六个活动方向,每个活动方向为十分,总分越高,肩关节活动度越好。③水肿评分:根据《中国康复医学诊疗规范》将水肿分为0~3分。无水肿0分,患肢无肿胀;轻度水肿1分,关节附近软组织凹陷消失;中度水肿2分,关节肿胀与骨突水平;重度水肿3分,关节肿胀或积液高出附近骨突。④视觉模拟评分(VAS):总分10分,0~3分为轻度疼痛,4~6分中度疼痛,7分以上为重度疼痛。

4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计学软件处理所有数据,计量资料用s)表示,进行t检验,计数资料用[例(%)]表示,进行χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

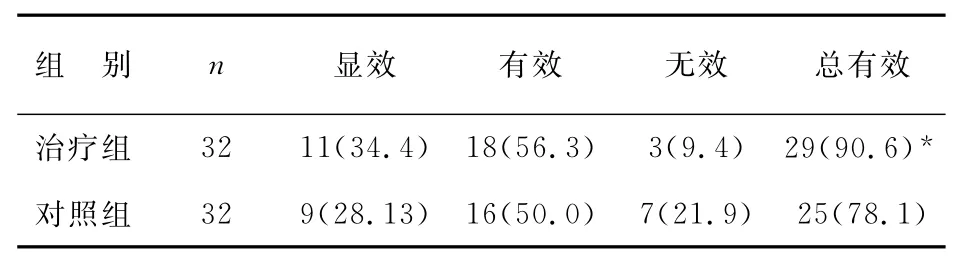

1 临床疗效比较 三个疗程后,治疗组总有效率90.6%,明显大于对照组78.1%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组三个疗程后临床疗效对比[例(%)]

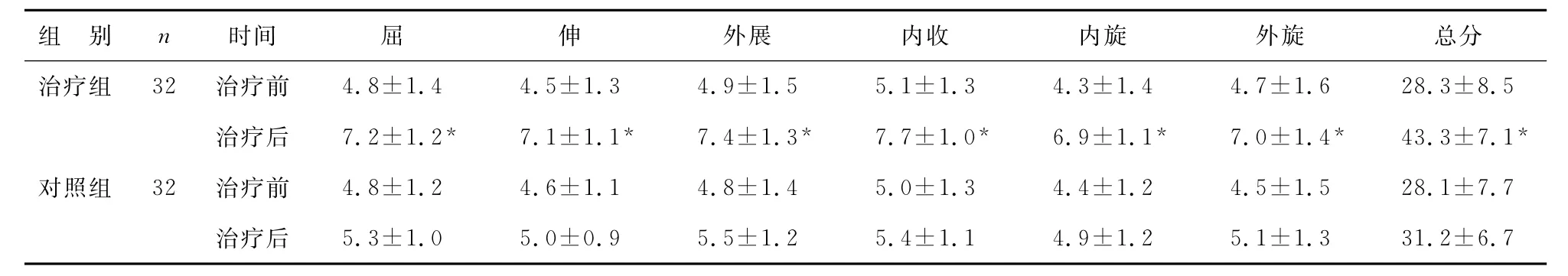

2 两组肩关节活动度评分比较 治疗后,治疗组的肩关节活动度总分明显要高于对照组,差异有 统计学意义(P<0.05),见表2。

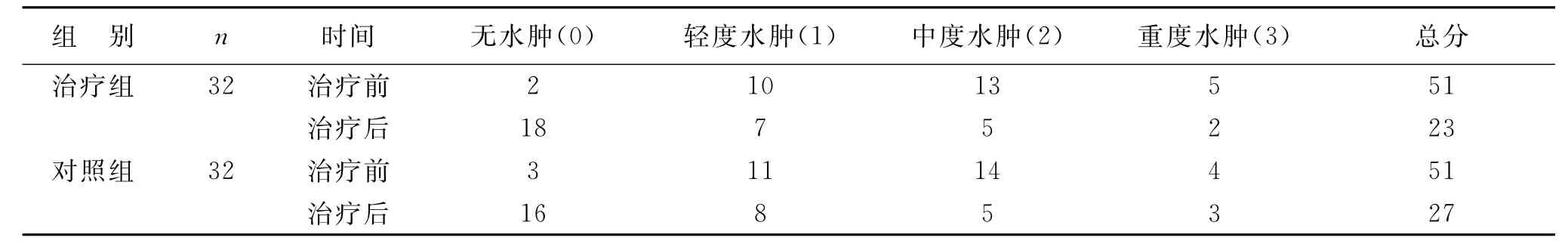

3 两组水肿评分比较 治疗前,两组均有所改善,且治疗后两组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 两组肩关节活动度评分比较(分)

表3 两组水肿评分比较(分)

4 视觉模拟评分(VAS)比较 治疗前,治疗组和对照组的VAS评分分别为(6.8±1.7)分、(6.7±1.6)分,两组比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,治疗组和对照组的VAS评分分别为(4.3±0.9)分、(6.0±1.2)分,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

讨 论

肩手综合征是由中枢神经障碍、缺血性中风、脊髓损伤、心肌梗塞等多种病所致的自律交感神经紊乱,而导致的末梢神经血管障碍疾病[6]。其中,缺血性中风后肩手综合征病程进展中可伴发关节退行性变,肩关节微小损伤,关节肌肉废用性萎缩,血管神经反射异常等[7]。对于此病的治疗,临床常采取药物和手术方式,但根据临床研究报道,药物治疗仅能减轻患肢水肿情况,且有效期较短[8-9];而中风后早期肩手综合征的手术指征严格、恢复期长,且术后疗效易受机体免疫、中枢神经系统功能等影响,甚至有加重肩关节微小损伤[10]。

本次研究中,我院在常规治疗的基础上,采取针刺疗法,通过对患者相应穴位的刺激,疏通经脉,达到减轻疼痛的效果。这种针刺方法充分运用了“经脉所过,主治所及”远部取穴的原理,是依照缺血性中风后肩手综合征的肩前穴、肩前骨、骨间隙等疼痛部位分别进行取穴施针,解除了患侧肢体酸楚疼痛、臂痛麻痹等情况[11-12];且通过针刺合谷穴、中渚穴,不仅能起到强效的镇痛效果,也能够改善末梢神经血管循环,从而纠正肘臂屈伸不利、小指次指不用等症状[13]。此外,针刺的同时,研究中还采取康复训练,其原理在于重组缺血性中风后的中枢神经系统功能,调节自律交感神经失常状态,再通过关节功能日常训练,缓解关节活动受限情况,促进上肢血液循环,达到水肿的治愈或缓解、防止关节肌肉萎缩的目的[14-15]。本文的研究结果显示,治疗组和对照组在水肿程度改变上差异不大,但在临床疗效、肩关节活动度、VAS评分对比上,治疗组的情况明显优于对照组。由此可见,康复训练和针刺疗法能够相互辅助,且在同等的条件下,也能够减轻患者痛苦和患肢水肿情况,促进临床疗效的最大化。