现代学徒制下技能型创新创业人才多方协同培养机制研究

田黎莉,曾学明

(重庆青年职业技术学院财经管理系,重庆 400712)

1 基本思想

现代学徒制是职业教育人才培养模式的新探索和新实践,技能型创新创业人才是创新驱动战略实施的保障,因此,需要将培养技能型创新创业人才目标与现代学徒制人才培养手段有机结合,创新人才培养工作机制,探索创新创业型人才培养的有效手段,这也是当前职业教育发展的迫切需要。

2 多方协同培养构成要素及作用

以学校、行会平台中心、企业为三元培养主体,为有效解决学徒能力结构的职业通用性问题,同时让学生对行业整体发展有深入了解,开阔眼界,首先由学校和行会平台中心培养行业共性人才,并在培养过程中激发学生创新创业潜力,为行业发展储备后备人才;然后再由各企业结合自身实际及未来发展需求进行个性化培养,为学生掌握岗位技能和技术打下坚实的基础。多方协同组成利益共同体,明确各方职责、权利与义务,发挥各自优势,共同培养技能型创新创业人才。

2.1 学校

职业院校是现代学徒制培养的发起方和组织协调者,学校的职责是确保学徒制培养的教育属性,注重学生基本素质的养成和职业迁移能力的培养,并在此基础上培养创新创业意识和思维,确保培养过程不同于简单的员工培训,不过分强调企业方的短期利益,而是以学生利益为中心,以学生成才为根本,以学生全面发展为宗旨,为学生提供多途径的就业可能性作支撑和保障。

学校与行会平台中心主要就合作研究,决策咨询展开。包括与行会平台中心合作设计课程,在结合产业发展趋势,行业发展特点以及企业岗位需求开发系列教材,实现系统化的行业企业培养,并将创新创业导向贯穿学生的整个学习生涯,全面提升学生就业创业能力。

学校以输送高质量的人才与企业合作,通过师资交流,师资互换等方式展开校企双方师资共建工作,全面提升学校导师和企业导师的能力。

2.2 行会平台中心

行会平台中心由学校、平台企业、行业内大型企业、行业协会共同构建。行会平台中心是现代学徒制培养的掌舵者,行会的职责是为把握行业发展的趋势,提供专业人才培养方向。行会利用其在行业的号召力,召集多家企业进入平台,为学生就业创业提供行业基础保障;并全程参与学徒培养过程,培养学生的行业共性能力,满足学生日后岗位迁移及多岗位成才的需求,并全面把控学徒培养质量,为行业的升级换代提供战略支持。

行会平台中心与学校主要的任务是就跨企业的行业共性人才需求、共性职业能力进行分析,共同制定与职业标准相对应的专业人才方案培养标准,对行业共性知识、技能、能力进行培养并对专业进行评估,同时与学校协同解决学徒的学习进展及各种问题。

行会平台中心对企业主要是通过搭建的平台集中展示企业资源,对企业进行平台支持,课程认证,并协调跨企业之间的用人(学徒用工)关系。

2.3 企业

企业是现代学徒制培养的主体,企业的职责是为学徒的知识和能力建立系统化职业性结构,对学徒的职业生涯以及创新创业能力发展具有非常重要的作用。在岗培养方式深刻体现了现代学徒制的特征,学徒通过在企业真实岗位上工作,获得丰富工作历练,同时企业导师作为技术的传承者和工匠精神的诠释者,采用师带徒的方式完成极具个性化的人才培养。

企业与学校的协同主要是提供实习实训机会,并结合企业需求建立创新创业基地。企业对行会平台中心的合作主要是进行重点项目对接和对学生创新创业的孵化培育方面。

3 运行机制

3.1 培养机制

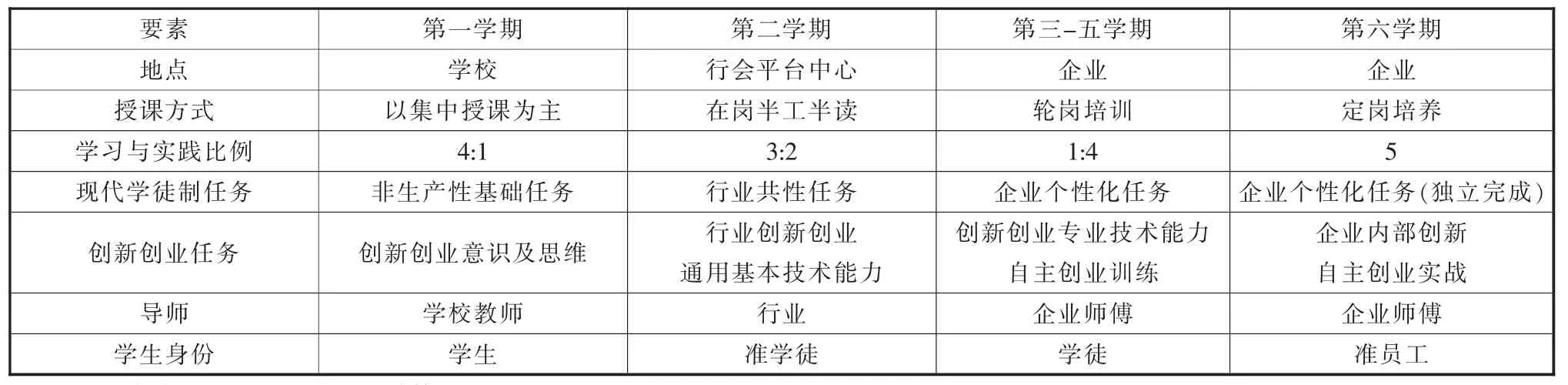

基于现代学徒制思想,由学校、行会平台中心、企业三方联合交互培养,学习场地定期交换,以通识教育为根基,以专业教育为依托,以递进式方式实施“通识创业教育阶段,仿真项目创业教育阶段,创业培育阶段,创业孵化阶段”四阶段创新创业实践教学,实现创新创业人才培养目标与现代学徒制的培养体系、课程体系、教学内容有效融合,将创新创业教育融入现代学徒制人才培养的全过程(如表1所示)。

3.1.1 培养体系

人才培养体系如表2所示。

(1)第一学期。采用学习和认识实践交替的方式,每周校企课程的比例为4:1,4天学理论,1天行业企业认识实践或开展相关项目的培训,教学地点设置在学校,也可以设置在基地的学徒中心,以学校教师为教学主体,主要培养岗位所需的基础知识和基本技能,其中包括创业意识、创新思维等通识创业教育课程的开设。

(2)第二学期。采用课程实训和项目实训交替的方式,每周校企课程的比例为 3:2,每周安排3天进行专业课程教学做一体化学习训练,安排2天进行项目实践,教学场地设置在行会平台中心,以行业平台的培训导师为教学主体,主要培养学生行业通用基本能力。以跨境电商专业为例,培养包括运营推广、美工设计、客户服务在内电子商务职业岗位所需具备的三种基本能力。这也是打造创新创业知识结构的重要环节,创新创业只有与专业培养相融合,渗透到每一个教学环节,人才培养每一个方面,才有可能构建出创新创业型人才扎实的知识体系。

(3)第三学期至第五学期。采用实战和理论交替的方式,每周校企课程的比例为1:4,安排1天进行专业理论课程教学,安排4天进行岗位项目实践,教学场地根据项目实际,可以安排在行会平台中心,也可以安排在企业或项目现场,以各企业的师傅为教学主体,采用企业导师师带徒、学校导师理论辅导的方式进行在岗培养,主要培养学生的专业技能。学生根据自身发展方向,在行业平台上选择企业及岗位进行顶岗实战,展开学习,同时也可结合自身兴趣爱好在学校创业实训平台上进行创业训练。

(4)第六学期。采用定岗的方式,在通过企业考核后,由企业落实学徒的工作岗位,每周5天在企业进行岗位工作,正式进入企业工作。希望创业的学生在经历两年的企业项目实战后,可选择自主创业实践,借助学校提供的众创空间、孵化园等平台、资源和政策进入实质性创业阶段。

表1 人才培养机制

表2 人才培养体系

3.1.2 培养场地

在培养过程中,学习者将在学校、行会学徒中心、企业内部三个培养场所接受教育。不同的学习阶段受教育者的培养场所不同。随着学习场所的变更,学习者的身份将有所不同。

在学校凸显的是学生的身份,在学校教师的帮助下完成文化基础的学习。

在行会平台中心,学生兼具学生与学徒的双重身份,接受学校教师的基础技能教学以及行业导师项目指导,完成行业共性任务。

在企业凸显的是学徒和准员工身份,学徒在企业师傅的指导下,参与企业生产项目,进行在岗训练,完成企业个性化任务。

3.2 选择机制

企业和学徒之间具有双向选择权。

3.2.1 企业的选择权利

(1)可选择参与行会平台中心建设,承担共性任务的建设,可优先享有学徒的选择权利。

(2)可选择参与企业个性化任务建设,在第三学期先对学徒进行考核,通过后再与学校、学徒签订“三方培养协议”,给予学徒顶岗实习单位,并在岗培养。

(3)在学徒毕业时,根据学徒的学习情况选择是否正式录用。

学校、行会平台中心、各企业在结合行业标准的基础上共同制定出符合本企业群发展需求的培养目标,按照人才培养方案的安排由三元主体协同对学徒进行培养,通过两次选择,最终为企业输出合格人才。

该机制不仅破解企业选人的困境,同时由于有多个企业来共同支撑学徒制班的运行,将较好解决人才需求的稳定性和持久性问题。

3.2.2 学徒的选择权利

(1)学徒在初进学校时根据自己的兴趣及未来发展选择行业。

(2)在第二学期完成后可选择企业进入顶岗实习或选择自主创业的课程模式。

其中选择参与企业合作项目通过企业考核后,与企业签订培养协议,由企业师傅与学校项目负责教师共同开展实战教学。

选择自主创业的学生由创业指导教师进修辅导。

(3)在完成两年半后的学习后学徒可选择进入企业工作或自主创业。

该机制破解学生就业渠道不灵活的困境,为学生打造多个就业通道,给予多个就业选择,而赋予学生选择权也为现代学徒制的招生增加了吸引力。

4 结语

未来基于现代学徒制的技能型创新创业人才多协同机制还应更加完善,包括纳入更多的职业院校和社会力量,建立更大的技能型人才创新创业平台,并分层培养人才;不仅与某一行业合作,而是往产业链上延伸,打通产业链上下游环节,为学生创新创业提供更开阔的视野;结合地方发展,助力区域产业布局,为提高服务区域产业转型和创新驱动能力提供重要人才保障。