徐中舒先生遗札考述

徐中舒先生是我国当代著名的历史学家、古文字学家,自1938年初即担任四川大学历史系教授,直至1991年去世,为四川大学历史学科、考古学科的建设与发展作出了巨大贡献。

一、徐中舒先生与考古学社

20世纪初至“抗战”爆发前,是中国现代学术史上一个非常活跃的时期,一个重要的现象就是产生了一大批民间学术社团。以历史学为例,从20年代成立的“南高史地研究会”“北京大学史学会”“华西边疆研究学会”“中国史地学会”“中国史学会”到30年代的“北平史学会”“吴越史地研究会”“禹贡学会”“食货学会”等等,这些学术社团不仅聚集了一大批志同道合的学者,就共同关注的领域、问题进行学术交流,互通信息,并且编辑出版了不少影响很大的专业学术期刊和著作。可以说,各种学术社团的活跃,是“抗战”前中国学术繁荣的一个重要因素。

在徐先生致容先生的这批信札中,提到最多的话题与“考古学社”和《考古学社社刊》有关,计有7通。考古学社是20世纪30年代中国最重要的民间考古学学术组织之一,虽然存在的时间不长,但对于推动中国考古学特别是古文字、古器物的研究发挥了重要作用。1934年6月,容庚、徐中舒、董作宾、顾廷龙、邵子风、商承祚、王辰、周一良、容肇祖、张荫麟、郑师许、孙海波等人发起金石学会,征求会员。9月1日,在北平大美餐馆召开成立大会,会员参会者35人,会议将旧拟金石学会名称改为考古学社,票选容庚、徐中舒、刘节、唐兰、魏建功5人为执行委员,负责修定社章,编辑社刊。社刊定于12月出版,征求下列各种稿件:(一)自述对于考古研究之经过或著作之计划(此文题目自定)。(二)社员著作广告(每种提要,以一百字为限,并请注明定价折扣及发售处)。(三)社员著作一览表(一切著作均请列入,不以考古学为限)。[注]《社务纪要》,《考古学社社刊》第1期,1934年12月,第71页。在短短的两年多时间里,考古学社社员增加到140余人,其中多数是当时最为活跃、学术成就甚高的历史学家、古文字学家。需要注意的是,考古学社发起时名为“金石学会”,正式成立更名为“考古学社”,这或多或少地反映了其研究旨趣的变化,即希望跳出传统“金石学”的窠臼,与现代的“考古学”接轨。不过,从考古学社的核心成员来看,除董作宾先生等少数人外,其他多数学者没有从事过田野考古。这一点也不难理解:当时中国的学术界,除了从美国回来的李济等少数学者以外,大多数学者都没有受过现代考古学的训练,也没有参加现代田野考古发掘的条件与机会,因此他们所说的“考古学”与欧美现代的“考古学”是有区别的。但可以肯定的是,他们的古文字和古器物的研究方法与传统“金石学”的研究方法也已经完全不同了。

考古学社本是一个同行学者发起的学术社团,容先生是其中核心,徐先生一直担任执行委员,也是主要成员。除了学术联谊交流、发表学术成果以外,其社刊也刊登一些会员出版物的介绍并代征代购,性质是为会员服务。考古学社的运行经费来自于会员的会费,即使是会员聚会,也基本上由参会者交纳相应的费用,因此要维持学社主要是社刊的编辑出版,经费就是一个最重要的问题。1936年4月,容先生策划改组学社,增设董事长,推选曾任政府要职、时任管理中央庚款董事会董事同时也是著名文物收藏家的叶恭绰先生出任董事长,目的就是为了解决社刊的出版经费问题。在这批徐先生遗札中,有1通涉及此事:

考古社如欲发展,自有改组之必要。推选叶誉虎为董事长,弟完全赞同。星期日餐会当可通过,得暇幸示一二。

这应该是在考古学社改组前,主持日常工作的容先生函询执行委员徐先生的意见(徐先生当时已随史语所第一组第二工作室迁至南京),徐先生回函表示赞同。1936年6月出版的《考古学社社刊》第四期《社务纪要》载有启事:“本社定于四月十二日正午十二时在北平中央公园来今雨轩开春季聚餐会。……执行委员会提名推举社员叶恭绰先生为本社社长,于此次餐会时票选。未能参加餐会之社员,如有意见,请直函本社。”也就是在徐先生信件发出的第二天,考古学社改选,叶恭绰当选为社长。因此在四期的扉页上,就印有“本期社刊承社长叶恭绰先生捐助钜额印刷费敬此致谢”。十月,经过函选,容庚、唐兰、于省吾、徐中舒、孙海波当选为第二届执行委员,刘节、顾廷龙、赵万里当选为候补执行委员。“抗战”爆发后,因局势变化,考古学社的活动就自然终止了,《考古学社社刊》也仅仅出版了六期便停刊了。

《考古学社社刊》主要发表社员的学术著作,作者包括罗振玉、杨树达、董作宾、徐中舒、陈钟凡、唐兰、容庚、商承祚、于省吾、刘节、谢国桢、闻一多、陈梦家、孙海波、岑家梧、周一良、童书业等等。徐先生时任史语所专任研究员,傅斯年所长对研究所的管理相当严格,对专任研究员、特约研究员、通讯研究员等要求各不相同,自然待遇也各不相同。专任研究员得在指定的研究领域进行“专深”的研究,须提交年度研究计划,经所审定后按计划进行,重要成果须在《国立中央研究院历史语言研究所集刊》上发表。但在实际的研究中,还有许多计划外的研究,特别是一些带有普及性的研究成果、心得,在《国立中央研究院历史语言研究所集刊》甚至一些大学学报如当时的《燕京学报》发表未必合适,因此《考古学社社刊》就成了一个能够弥补上述缺憾的学术成果发表平台。《考古学社社刊》所发表的文章,大多篇幅不长,但各有专门,很受一般知识界的欢迎。除徐先生以外,曾在《考古学社社刊》上发表文章的史语所专任研究员还有董作宾先生。徐先生在《考古学社社刊》上发表的《殷代铜器足征说兼论〈邺中片羽〉》《论古铜器之鉴别》,[注]徐中舒:《殷代铜器足征说兼论〈邺中片羽〉》,《考古学社社刊》第2期,1935年6月,第34-39页;徐中舒:《论古铜器之鉴别》,《考古学社社刊》第4期,1936年6月,第229-247页。至今还常常被研究者甚至一般的古物爱好者引用。徐先生在好几封信中,都一再提到他的写作计划并征求意见,如在1936年4月23日和5月2日信中都提到准备撰写《古铜器订名》(《古器物名厘订》),在1936年9月9日信中提到准备撰写《论鉨印》(详后),大概都是准备为《考古学社社刊》撰写的文章题目。这些从一个侧面反映了当时徐先生的部分研究兴趣与学术活动。

二、徐中舒先生与“殷代二玺”

在容先生旧藏徐中舒先生的13通遗札中,有4通内容涉及请容先生代为联系购买“殷代二玺”。

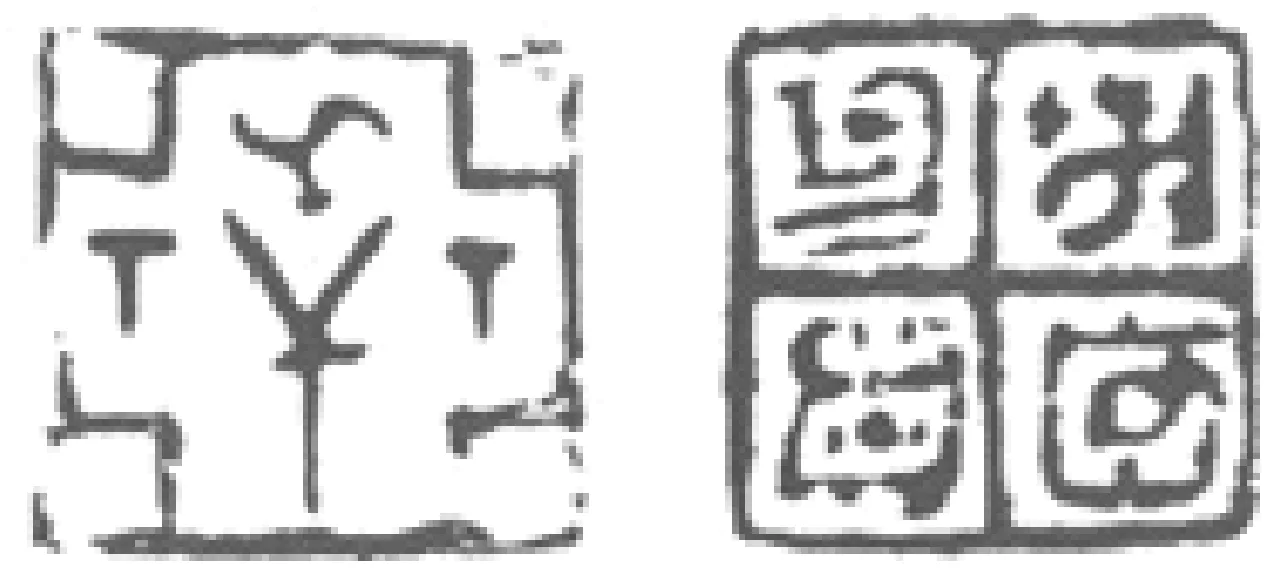

图1 “亚禽示”玺和“奇字玺”。《邺中片羽》中原二玺印文倒置

1935年2月,北平通古斋老板黄浚编纂出版了《邺中片羽》,[注]黄浚,字伯川,北京琉璃厂古董商人,其商铺即著名的尊古斋、通古斋(黄浚因买卖清东陵被盗文物入狱,1930年出狱后将其古玩铺尊古斋更名为通古斋,但一般人仍多称尊古斋),编有《尊古斋古鉨集林》《衡斋藏印》《衡斋金石识小录》《邺中片羽》《衡斋吉金识小录》《衡斋藏见古玉图》《尊古斋所见吉金图》《尊古斋陶佛留真》《古工图录》《尊古斋集印》等。《邺中片羽》初集中著录有商玺二方,即徐中舒先生所欲收购者,一为“亚禽示”玺,一为“奇字玺”;二集(1937年8月印行)中又著录一玺。其中收录了二件殷代的铜玺,一为“亚禽示”玺,[注]“禽”字从丁山先生释,参见丁山:《甲骨文所见氏族及其制度·殷商氏族方国志》,北京:中华书局,1988年,第81页。一为“奇字玺”,[注]于省吾先生编《双剑誃古器物图录》(1940年出版)收录了此二玺,“奇字玺”称“奇文玺”。另外还增加了《邺中片羽》二集中著录的一玺。见图1。

这二件殷代玺印的发表,立即引起了徐先生的重视。因为在此之前,可以确认的古代玺印都是战国时代以后之物,当时一般学者也认为玺印起源于战国之后。1935年6月,徐先生在《考古学社社刊》发表文章,在学术界第一次提到了殷商玺印问题:

最后更有一事当特笔叙述者,即玺印之发见是也。此书(指《邺中片羽》)上卷第三四页三五页,有铜鉨两见,文均倒置。其一亚形内毕字上著为鸟形,旁著两示字。其一界画四阑,有子亘梦三字尚可辨。由字体论之,皆当为殷物。关于印玺,前此仅知其为春秋战国时新起之事物(古用符节)。古籍方面,亦于此时始有记载可征。然今竟发现于其前一千余年之殷代,使此物而非伪作(或就其他铭文磨珑为印玺形,以未见原物不敢臆必),则诚惊人之发现矣。[注]徐中舒:《殷代铜器足征说兼论〈邺中片羽〉》,《考古学社社刊》第2期,1935年6月,第39页。

谓殷商玺印为“惊人之发现”,足见徐先生对此的关注与重视。徐先生因未见原物,恐古董商人用其他商器磨珑而成,故亟欲得原物以证明之。1936年2月初,徐先生随史语所第一组原留守北平部分迁至南京所本部,发现这里有不少印谱,准备对玺印问题进行梳理,同时,由于殷代玺印的特殊价值,对于原中央博物院日后的展陈,也是很有意义的。1936年4月11日徐先生致函容先生,请容先生介绍购买黄浚所藏的殷代二玺:

希白兄:顷奉还示,欣悉种切。……兹再恳者,弟近拟整理印鉨,以此间藏有不少印谱也,颇欲收购黄伯川所藏二印(已印入《邺中片羽》者),祈为说合如何?能以二百元购得否?便请将接洽情形见示为感,如能作成,弟当写一篇关于印鉨文字者,给本期社刊。

其后,又连续三札提及此事。1936年4月23札:

玺印事承兄代谋,至感。此物孟真兄允出二百元,大致不至再有变更,如须略增,弟亦可极力往说。在弟意,此物最好宜收归公有,盼兄全权代办,能早日成交,尤所盼也。

1936年5月2日札:

希白兄:殷玺承兄代谋,感甚。此物能归公有,迟早自可不拘,以弟之劝说,孟真对此现亦关注,此月内彼或将有北平之行,能就近面洽尤好。

1936年9月9日札:

希白兄:久未奉闻,甚念。……如能将于藏二鉨购至,当为草《论鉨印》一文,其价或须酌增,请兄相机说之,但以不超二百为最好。此事既奉烦甚久,如能早成,亦了一心愿也。

据上引各札分析,徐先生先是向傅斯年所长建议购买,争取到傅“允出二百元”之高价,[注]容庚从黄浚通古斋购得的“旅平彝”,其价仅120元,从刘体智处购得“甫人盨”“不囗铜器”二件,其价也仅200元。参见李宗焜:《刘体智与容庚往来函札》,《古今论衡》第13期,2005年11月,第22页。同时徐先生自己也准备写一篇文章《论鉨印》进行专门研究,但实际此文似未见发表。从表面上看,这只是一件极寻常之事,因为购买图书、古物本是徐先生日常工作内容之一,但徐先生如此费心且欲以二百元之高价购买区区二方小印,却是颇不寻常的。

自元代起,夏商西周三代有无玺印,便争论不休。直到殷玺发现之前,古玺实物多为战国以后物,即使在《邺中片羽》出版之后,“殷代三玺”(“殷代二玺”加上《邺中片羽》续集著录者)因非科学考古发掘所得,其真伪问题,学术界颇多争议。马衡、罗福颐和王人聪等学者皆认为玺印起源于春秋战国之后,[注]参见马衡:《凡将斋金石丛稿·谈刻印》,北京:中华书局,1977年,第290-302页;罗福颐:《古玺汇编·序》,北京:文物出版社,1981年;罗福颐、王人聪:《印章概述》,香港:中华书局香港分局,1973年。沙孟海先生虽然提到了于省吾先生《双剑誃古器物图录》中著录的三玺,但谓:

如定为商代作品,还缺乏科学根据。安阳殷墟的考古发掘工作,解放前做了十五次,解放后也一直在做,但在殷商文化展示台从来不曾发现过一件玺印。三玺的出土情况不详,很可能出自上层堆积中。我们为对历史负责,暂不肯定它的年代。[注]沙孟海:《印学史》第一章,杭州:西泠印社,1987年,第1页。

当代学者裘锡圭先生亦持怀疑态度:

有一方传世古铜玺,据传出于殷墟,上有“亚离”等字(“离”字等包含在“亚”字中)。“亚离”是数见于商代铜器铭文的族名(铜器铭文也把“离”字写在“亚”字里),玺文风格也与商代文字相合。据此,玺印似乎早在商代就已经产生了。不过在现存古玺中,尚未发现确凿无疑的西周和春秋时代的遗物,看来它们基本上属于战国时代。

在秦或秦汉之际的巴蜀文化或有浓厚的巴蜀文化特点的墓葬中,出土过印面有田字形格,文字奇诡不可识的一种铜印(《四川船棺葬发掘报告》61页图60·3,《考古》1987年7期)。有些学者认为这种印文是一种巴蜀文字(《新出历代玺印集释》22页),大概是正确的。曾被收入《邺中片羽》等书、传为殷墟出土的一方所谓“奇文玺”(图见《中国文物报》1988年4月15日),其印文就是属于这一类型的。过去或认为这是殷代古玺,那就把时代和国别全都搞错了。[注]裘锡圭:《浅谈玺印文字的研究》,《中国文物报》1989年1月20日,第3版;此文后收入《裘锡圭学术文化随笔》,北京:中国青年出版社,1999年。

黄盛璋先生认为“亚禽玺”为殷墟遗物,而“奇字玺”即使非出伪作,时代也晚于殷商。[注]黄盛璋:《我国印章的起源及其用途》,《中国文物报》1988年4月15日,第3版。与以上先生不同,李学勤先生则给予了完全的肯定:

首先,商代晚期确实已有玺印。中国玺印始于何时,一直是有争议的问题。有的学者认为已发现的殷商、西周、春秋诸玺都是一种印模性质的工具。这对于可能用于制作陶范铭文的有“亚”字框的两钮商玺是适用的,但不适用于这钮四字玺(指“奇字玺”),因为没有任何青铜器,包括商至西周的,有带田字格的铭文。玺文所云“抑埴”,只能理解为钤印封泥或近似的行为,例如用以钤印陶器,同于后世玺印。

其次,这是田字格玺印的最早实例。战国、秦汉多见的田字格玺印,当即以此为其遥远的肇端。[注]李学勤:《试说传出殷墟的田字格玺》,《中国古代文明研究》,上海:华东师范大学出版社,2004年,第25页。

中国古代玺印产生的时间,不仅仅是一个印学史问题,更重要的是它与中国古代社会的发展直接相关。《周礼·地官·司市》云:“凡通货贿,以玺节出入之。”《周礼·地官·掌节》亦云“货贿用玺节”,郑玄注:“玺节者,今之印章也。”这些史料,应该是战国以后玺印作为商业活动中个人信用凭证的反映。另一方面,目前已知的战国玺印大都与地名、职官有关,这应该是战国以后社会国家与地方治理的反映。而殷商印玺的发现,则又有不同的意义。

在《邺中片羽》初集著录的二玺中,最受关注的是第一玺,即所谓“亚禽示”玺。该玺“亚”字框中有“禽”字,两边各一“示”字,这是一个在商代青铜器中屡见的图形文字。关于这类图形文字,郭沫若先生曾进行过专门的研究并指出,殷商青铜器中大量的图形文字“乃古代国族之名号,盖所谓‘图腾’之孑遗或转变也”,其性质即“族徽”。[注]参见郭沫若:《殷周青铜器铭文研究·殷彝中图形文字之一解》,《郭沫若全集·考古编》第四卷,北京:科学出版社,2002年,第4页。丁山先生亦谓甲骨文中,“示”即“氏”字。[注]丁山:《甲骨文所见氏族及其制度·论示即氏字》,北京:中华书局,1988年,第3-4页。黄浚所藏二玺中之“亚禽示”之图形,也常见于殷商青铜器,如《父乙尊》《父丁簋》《辛亚禽斝》。[注]容庚编著,张振林、马国权摹补:《金文编·附录上》,北京:中华书局,1985年,第1069页。显然,这是一个氏族或家族的“族徽”。殷商时代以氏族或家族的“族徽”作为印信,正反映了殷商时代以氏族或家族为社会基本单元的情况,与战国以后逐步以个人或家庭为社会基本单元的情况有着巨大的差异,这应该是殷商与战国不同时代、不同社会组织结构的反映。通过对此类细节的研究分析,对于我们认识先秦社会结构的变化将是很有帮助的。

《邺中片羽》初集和二集著录的三玺,前二玺今藏台北故宫博物院,为原中央博物院旧藏;第三玺今下落不明。“殷代二玺”入藏原中央博物院的详细经过,现在收藏此二玺的台北故宫博物院似乎也不清楚了。1987年夏,张光远先生为台北故宫筹办“历代铜印特展”,展出了台北故宫收藏的二玺。张光远先生对二玺的情况进行了专门的研究,在谈到二玺入藏的经过时,只是根据铜印上的典藏编号推断是1936年前后由国立中央博物院收藏的,且谓“中博当时的专家对《邺中片羽》的器物颇为重视,乃予购藏”。[注]张光远:《商代晚期苑囿之官禽氏铜印考实(节选)》,西泠印社编:《西泠印社己丑秋季雅集专辑》,北京:荣宝斋出版社,2010年,第43页。随着徐先生这批遗札的面世,此问题已能大致理出一些头绪。据上引1936年9月9日徐先生致容先生札,大约在1936年5月至9月间,正在徐先生积极争取购买之际,原来由黄浚收藏的二玺先为于省吾先生所得,像许多古物收藏家如容先生一样,大概于先生收购此二玺也是为了编纂古器物图录,传拓照像之后,便将二玺让归原中央博物院(徐先生与于先生交往亦多,且同为考古学社的执行委员),时间估计在1937年8月《邺中片羽》二集出版之前,因为《邺中片羽》二集再著录了一玺,后来亦同样为于先生所得,与前二玺一起,著录于《双剑誃古器物图录》之中。倘若原中央博物院收购二玺在《邺中片羽》二集出版之后,更可能会将第三玺一并购入,况且1937年“七七事变”之后,局势骤紧,史语所谋西迁之不睱,自无心亦无力再购古物。现在我们可以大致推定:张光远所谓“中博的专家”就是徐中舒先生。

三、徐中舒先生与善斋青铜器

史语所成立以后,傅斯年所长对于收购图书、档案以及文物极为上心,尤其是原中央博物院筹备处附设于史语所之后,为日后展陈计,购买文物更是一桩大事。据现有的资料,至“抗战”爆发前,史语所筹巨资购买文物有两笔,一笔是1933年以三万四千元购买何遂所藏“巨鹿瓷器”“历代铜器佛像”和“南北朝之石刻雕塑”,[注]《国立中央博物院筹备处九年来筹备经过简要报告》(1941年10月)载:“绘园古物之购置:绘园古物原为闽侯何叙甫氏私藏,计二十余件,中有巨鹿瓷器、历代铜器佛像,尤可珍贵者为南北朝之石刻雕塑,何氏积廿年之精力,由豫陕古玩商手中展转而得者。民国廿二年,何氏为义军募款,售此筹饷,本院筹备处同人邀专家为之鉴定,佥认为此种富于历史艺术意义之收藏,散佚可惜,极宜收为共有。经与何氏磋商,以三万四千元让归本院保存,购置费当时向交通部借垫,经两载撙节,陆续归还。”参见刘鼎铭选辑:《国立中央博物院筹备处1933年4月—1941年8月筹备经过报告》,《民国档案》2008年第2期,第27-33页。另一笔就是1936—1937年间以七万元购买刘体智善斋青铜器并以五千元购买刘氏《小校经阁金石文字》原拓底本。购买善斋青铜器的具体经办人,在史语所方面,就是徐中舒先生。此外,史语所还有一些零星的收购,包括从容庚先生处多次收购其所藏青铜器,经办人也是徐先生。这些在容先生旧藏徐先生遗札中都有反映,可补史料之缺。

容庚先生自上世纪20年代末因编纂《金文编》、青铜器图录和考释,开始收藏青铜器等文物字画,最后成为收藏大家。在收藏过程中,“售甲购乙,事所恒有”,[注]容庚致刘体智札,参见李宗焜:《刘体智与容庚往来函札》,《古今论衡》第13期,2005年11月,第8-9页。因此常常出售、交换藏品。容先生藏品转让史语所事,在容先生旧藏徐先生遗札中有4通提及。

1936年4月11日徐先生致函容先生:

尊藏能让归公家,自较私人收藏为得计,将来断不至使兄蚀本。孟真为公家购物,特别认真,此亦不能不□□(此处抹去二字)原谅他也。

容先生转让的具体内容不详,据文意,大概傅斯年先生出价较低,致容先生不满,徐先生只好居中缓颊。[注]容庚先生虽在史语所成立之初即被聘为通讯研究员,但与所长傅斯年先生关系一直不睦,因稿费、著作版权等事,多次产生予盾。由于对张学良和“西安事变”的看法不同,傅甚而直接去函指斥。光复之后傅斯年坚不续聘“事敌”的容庚,非为无因。4月23日徐先生致容先生函中又云:

尊藏铜器如愿让归公家,孟真云亦可商量。目前博物馆仅有建筑费,经常费每月二千谱,除开销尚须还债(前购何叙甫之物),事实上恐亦无多款也。兄拟售之物所需若干,请开一单,以便转达,如何?

5月2日函云:

尊藏各件清单,已与傅、李谈过,傅欲请兄稍稍贬价,问三千可否?李谓此事须过暑假后才能商议,似此时款无着落也。以此测之,此事或非无希望,傅到平时,与面洽如何?

5月25日函云:

尊藏各器目已交与裘子元兄,[注]裘善元(1890—1944),字子元,好金石碑刻,时任史语所专任研究员,国立中央博物院筹备处管理主任。裘云博物馆可以全部购入。暑假前,即六七月间,可以先付千元,其余在数月内亦可陆续偿付,惟总价若干,须兄与孟真面洽。孟真兄下星期或□□(此二字残损)末前往北平,兄可迳与商之。

徐先生经手购容先生青铜器事,完成于四个月后。1936年9月9日徐先生致函容先生:

闻子元兄言,尊藏业已寄到,此后得公开展览,至为盛事。

在傅斯年图书馆藏史语所档案中,亦存有容先生致徐先生函,涉及价款等事。

在徐先生经手收购的图书、文物中,尤以1936—1937年间收购刘体智善斋青铜器最为重要。刘体智,号善斋,安徽庐江人,清末四川总督刘秉璋第四子,曾任中国实业银行总经理,以实业致富,好收藏,为20世纪中国最重要的文物收藏家,所藏青铜器、甲骨冠绝海内,古籍收藏亦颇有声。其藏品或捐或赠或卖,青铜器多归原国立中央博物院(今藏台北故宫)、瑞典国家博物馆、上海博物院等机构;甲骨二万八千余片,最后辗转归中国国家图书馆;古籍善本多归上海图书馆。其中,善斋百余件青铜器让售国立中央博物院一事是史语所历史上的一件大事,也是“抗战”前史语所最大的一笔款项支出,其中一些采购细节,在容先生旧藏的这批徐先生信札中有较为详细的记录,从中也可以分析出若干颇有学术价值的东西。

徐中舒先生与刘体智先生结交,时在1931年8月暑期中,亦容庚先生为介。容先生述其经过云:

二十年春获观《善斋吉金十录》稿本三四十巨册于秋浦周明泰先生家。其中未著录之彝器可二三百。余方欲增订《金文编》,睹此异文,振荡眙腭,欲效米襄阳之据船舷也。乃告明泰曰:“余与刘氏未谋面,不敢多求,如能以《沈子簋盖》拓本见贻,感且不朽。”久之,刘氏邮赠拓本,贻书定交。赏析疑义,邮筒渐密。八月暑假,乃与徐中舒先生访之上海,道出南京,复约商承祚先生偕行。晤谈如故交,尽出所藏鼎彝四五百事供摄影,兼旬而毕,复赠全形拓本三百余纸,整装归来,不啻贫儿暴富矣。[注]容庚:《善斋彝器图录》,北平:燕京大学出版,1936年,“自序”。

庐江刘晦之(体智)先生于中国书籍、碑拓、古器物,鉴别甚精,而力复能致之。最近中州出土之铜器,时有所闻,估人率舆致上海求售。晦之先生居上海既久,其文字精好者多归之,故所藏铜器之富,较之《匋斋吉金录》所著录者,犹或过之,而书籍及碑拓亦称是。公元一九三一年余偕友人容希白(庚)先生由平来沪。希白在平时曾先期函致晦之先生,约遍观其所藏铜器,并拟为之照相墨拓,仿《宝蕴楼彝器图录》例为书。希白与晦之先生固未尝谋面,而晦之先生所藏铜器,先已绘图编次成书,顾未及印行;以希白之为书,体例各别,不妨各行,遂允其请。时友人商锡永(承祚)先生,亦由京来沪,至是并以希白之介,得遍观善斋所藏。善斋,晦之先生所居也。计余等留沪凡二十余日,每日往善斋督促工人摄制照片。晦之先生款待良殷,先生诸郎子文、子长、子容等并相佐助,意尤可感。最后获见《氏编钟》,盖善斋新得之物,估人修饰犹未竣工,锈蚀斑然,以余等行将离沪,故由估人处暂时取来一观也。余等此行,既获遍观善斋铜器,晦之先生复以所藏铜器全形拓片,举其全份以赠中央研究院、北平图书馆及余等三人。兹当此书付印之时,并书于此,以志感谢之忱。[注]徐中舒:《氏编钟图释·引言》,国立中央研究院历史语言研究所印行,1931年2月。

1936年前后,因日寇侵华,局势渐紧,刘体智虑其所藏落入外敌之手,始有出让之意,容先生遂代为向相关公藏机关介绍。1936年10月6日容庚先生致函傅斯年所长云:

弟近购得刘晦之所藏《师旅小鼎》,曾问其《小臣(言速)簋》二器一盖,能否让归中研院?彼言当日购价三千元。以所中以七百元购一盖推之,其言尚非失实。未知所有意欲购否?善斋所藏必不能守,为国家计,当拔其尤而保存之。[注]参见李宗焜:《刘体智与容庚往来函札》,《古今论衡》第13期,2005年11月,第11页;《傅斯年图书馆整编史语所档案目录》,档案编号:元74-17,台湾“中研院”史语所傅斯年图书馆藏。

10月18日又致函傅斯年,询问是否愿意收购《小校经阁金石文字》,并告以刘寓之通信处。[注]《傅斯年图书馆整编史语所档案目录》,档案编号:元74-18,台湾“中研院”史语所傅斯年图书馆藏。容先生在给刘体智的信中也提到“孟真来平,弟劝其为公家购取”,只是“孟真答以无款”。[注]李宗焜:《刘体智与容庚往来函札》,《古今论衡》第13期,2005年11月,第19页。大概是由于容先生的推介,傅斯年遂命徐先生出面与刘体智接洽,商购善斋所藏精品。在史语所档案中,今存二件刘体智先生致徐中舒先生函,1936年10月24日函云:

敝藏彝器如有一部份售归公家保存,实为万幸。自经“一·二八”后,各器散置,日内即当检集,再行列单寄览。《小校经阁金文》底本现在手边,其余拓本容查出再行奉闻。[注]《傅斯年图书馆整编史语所档案目录》,档案编号:元498-6-1,台湾“中研院”史语所傅斯年图书馆藏。

以情理推测,应是徐先生先去函刘体智,希望能够提供藏器目录,此为刘的复函。刘体智1936年10月28日函再云:

敝藏彝器,凡著于《彝器图录》者,大致已检集一处,惟执事前开单内不能齐备,因移居后另存他处之物,前曾面谈,当蒙鉴谅。如贵院已能通过,台驾蒞沪自行察看较为妥便。[注]《傅斯年图书馆整编史语所档案目录》,档案编号:元498-6-2,台湾“中研院”史语所傅斯年图书馆藏。

可能是徐先生曾提出了一个希望商购的清单,故刘有此复函。

整个洽购过程,史语所方面皆由徐先生代表。除与刘直接联系外,徐先生还向容先生咨询意见,容先生亦曾从旁劝说刘体智以促成此事,尤其是史语所方面,因申请专门经费事颇多周折,付款大成问题,于是容先生1937年1月30日致函刘体智云:

博物院筹款不易,此事恐已成强弩之末,虽明知尊藏不贵,亦徒唤奈何!真伪问题尚在其次,足下既非求财,何不少缓须臾,勿落估人手,徐图办法,若以值不值之言反激足下,以急于出脱,则殊非弟等之本意。[注]李宗焜:《刘体智与容庚往来函札》,《古今论衡》,第13期,2005年11月,第19页。

在与刘体智商谈洽购过程中,史语所方面面临着许多具体问题:经费有限,如何挑选、议价,颇费心思。在史语所傅斯年图书馆所藏史语所档案中,有不少傅斯年、李济、董作宾、徐中舒等先生之间的往来信函,内容包括议价、藏品选择等等。相较而言,刘体智先生方面比较大度,而傅斯年先生起初则颇多心机,多方算计,当然,这是“为公家购物”,不得不然耳。傅斯年先生1936年11月28日致函徐先生:

看来前日弟等之走,大妙特妙,无此一著,不易如此结局也。平情而论,刘是痛快人,其痛快之程度,远在弟所遇一切收藏家之上。此一批货,如零碎买,决在十万之上。此虽不良时候,然彼之能看得开,总算难得。盖权度是其精华,句兵又是兵器中之精华。镜子大有佳品,彼专留年号,无谓也。如此总算对得起公家矣。

再,来信要送百件之说,弟觉殊难措词,且件既多送,自必有爵、觚充数。既说最后条件,而彼已接受矣。若又加一说,似难为情,且恐影响精品之避匿,兄为公家设想,极为感佩,弟觉不如就原定二十(或至四十)之数中,兄于选择上多参意见,(不必专重文字,样式似亦重要。)迨全数既定,然后由兄乘机(如另页所说一事即一机也,实亦不便两事并谈。)劝以多送,(不必拘数。直谓兄意,不必云我等意。)以联络感情。一切皆盼兄之斟酌夺定耳。

……兄于旅馆中,似可多多看《善斋吉金录》。然后于所谓送件之选择必有补也。

张苑峰兄可为点件目工作,王文林则是装箱名手。弟觉瓦器装时,乞多留意,盖易坏者此也。箱子须坚固,不必惜费。此等事可托子竞、宽甫两兄。[注]王汎森、潘光哲、吴政上主编:《傅斯年遗札》第2卷,第569-570页。

在收购过程中,藏品的选择是议价之外另一个重要问题。因为目的很明确:主要是为中央博物院购买。1936年11月9日徐先生致容先生信涉及此事,能够分析出不少有价值的信息:

刘晦之所藏亟欲脱售。前与孟真、济之两公商酌,如少购不如多购,筹划款项固同一困难也。孟真对此事极热心,此次因购《小校经阁拓本》再至沪上,与刘把握多次,刘极盼所藏能收归公有,当时曾嘱刘照尊撰《善斋吉金图》开一原购价单,除已售出者外,业已开来,总价约至十万以外,器约百廿,而最精之品如《沈子它》已售与华比银行,《夨令尊》已出洋,《曶壶盖》亦未列入,《陈侯因》云在其儿媳处……,不便往取,《象尊》《鹗尊》亦无,其他散出者,兄当已有所闻悉。为公家购物,人多口杂,况须设法张罗款项,其难可知。傅李两公如此热心,如价钱上不能公道,恐不能鼓励其筹款之心。又此诸精粹既去(《曾姬无卹壶》及《奇字钟》、《大作祖丁鼎》要为最精之存品矣),再如何选拔,亦是难题。如有五万元之款,兄拟选拔其若干器物,能各开一目录并详列其公道之价目否?刘藏古物,兄既主张公家购买,仍盼能多抒高见,始终促成其事,如何?敬候明教。刘处亟待复函,愈速愈好。《小校经阁拓本》已购好,其未入选之疑伪、重复诸拓,亦一并由刘指出,价五千,即照刘所索之数。

在这封信中,除了沟通情况、咨询意见特别是询价外,徐先生列举了刘体智藏青铜器中的精品,并以部分精品或不能购得为憾,反映了当时徐中舒和傅斯年先生对购藏青铜器的选择标准,由此亦可窥见史语所对于文物关注与研究的重点,以及中央博物院收藏与展陈的特点,值得进一步分析。

中舒吾兄:惠书敬悉,大费气力,感感!此事恐目前只好如此,惟盼兄于临行之前再告以依开会决议,必有《令尊》在内,至于其他物件,弟等可以多多加入,俾全数可观,而使善斋上算。以后各件均分别进行,决不食言。若此器不在内,则弟等不能进行大批收铜器,且以后不易说话也。此亦实情也。《王孙钟》等,即照兄意,写信去。弟觉反正少买多买无大关系,六万之数,亦不必限制,盖反正拉账,只有大举,惟此情勿告人耳。此时与刘接洽,是否先假定《令彝》在内,加入单中,全数若干,商量大致就绪(至少询其最小价)然后归。或即就此停顿,待《令尊》之确息?此策略问题,乞斟酌。然弟以为前法为妥也。[注]王汎森、潘光哲、吴政上主编:《傅斯年遗札》第2卷,第566-567页。

同函附致刘体智札云:

晦之先生左右:顷奉中舒先生函,敬悉先生已电美国索回《令尊》,感佩之至!此事在先生虽有为难之处,在弟等则以上次理事会决定,无可变动。弟等雅不愿先生过分吃亏,故奉赞此事之法,在乎将收入之数目增加,使全数价格较有可观,而《令尊》在内,得其调济矣。……至于铜镜等,虽如中舒先生所说数加一二千元,亦无妨事,其他铜器亦不敢请先生过有所损,但望《令尊》在内,则此一大举,可以有成。其他各事弟等必分头代为接洽,亦均有不小把握,可以保证者也。弟等服务公家,惟一志愿,为国内好器精品,尽为国有,历年奔走,颇有所成。先生必引为同志也。[注]王汎森、潘光哲、吴政上主编:《傅斯年遗札》第2卷,第567页。

刘体智也是“痛快人”,不仅将已售往美国的“令尊”索回,在价钱上也非常厚道,使得这次收购十分圆满。

收购善斋藏器也考虑到了国立中央博物院今后展陈的需要,因此在器形、纹饰以及品种方面也有重点考虑。在1936年11月28日傅斯年致徐先生函中特别提道:“不必专重文字,样式亦重要。”在1936年12月1日致徐先生函中提道:“爵、觚则博物院实无用处也。”[注]王汎森、潘光哲、吴政上主编:《傅斯年遗札》第2卷,第573、569-570页。在徐先生列举的精品中,“曾姬无恤壶”以器形硕大胜,而“象尊”“鹗尊”则以器形独特胜。“曾姬无恤壶”是1933年在安徽寿州出土的一对战国楚器,器形巨大,各有铭文39字:“隹王廿又六年,圣桓之夫人曾姬无恤,囗宅兹漾陵,蒿间之无匹,用作宗彝尊壶,后嗣用之,职在王室。”在中国古代传世文献中,并无“曾国”的记载,此器第一次提到了“曾”国,且为姬姓。直到1978年湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓的发现,才揭开了这一历史之谜,不过,这是后话。“曾姬无恤壶”不仅铭文有重要的文献价值,其器形之大,在当时已知的青铜壶中亦罕有其匹。至于“象尊”“鹗尊”,因为传世与出土的此类器很多,不知当时徐先生具体所指,但可以肯定的是,它们之所以受到关注,更多的是从器形与纹饰的角度来考虑的。1932年,徐先生发表了他的代表作之一——《古代狩猎图象考》,[注]徐中舒:《古代狩猎图象考》,《庆祝蔡元培先生六十五岁论文集》,《国立中央研究院历史语言研究所集刊》外编第一种,1933年,第569-617页。其主要材料来源除传统文献之外,就是古文字和古器物(包括器形与纹饰)。徐先生的这一研究方法与成果,大获所长傅斯年先生的赞扬,傅在同年12月26日写给中央研究院院长蔡元培先生的信中说:“徐中舒先生之著作,近有极重之大发见,其所撰《狩猎图考》一文涉及古代文化之迁流,多人所未道。”[注]王汎森、潘光哲、吴政上主编:《傅斯年遗札》第1卷,第329页。1947年中央研究院第一届院士选举,徐先生亦以“用古文字与古器物研究古代文化制度”方面的贡献获得提名。可见,对器形与纹饰的重视,也反映了傅斯年和徐中舒先生的一种学术眼光与研究方法。此外,“奇字钟”铭文为东周时越国文字,器形也颇有特色。

1936年11月底,傅斯年特別指派张政烺先生作为徐先生的助手前往上海刘家点收。[注]王汎森、潘光哲、吴政上主编:《傅斯年遗札》第2卷,第570页。整个收购工作,大概在1937年年中结束,给刘家的款项,傅斯年亦是想尽办法,最后分期付出。《国立中央博物院筹备处九年来筹备经过简要报告》(1941年10月)载:

卢江刘氏善斋为海内收藏名家,经收各器,除一部转让他人外,其留存各品颇多名贵者,经议价以七万元转让本院百余件,其中《夨令尊》一件,经出国而复回,尤为瑰宝。[注]刘鼎铭选辑:《国立中央博物院筹备处1933年4月—1941年8月筹备经过报告》,《民国档案》2008年第2期,第27-33页。

史语所暨中央博物院此次收购善斋藏器,从联络洽商、器物选择到经费筹措,在史语所历史上可算得上是一件大事,经过多方努力,最终圆满解决,不仅为中央博物院增加了一批重要的藏品,更重要的是为国家抢救保存了一批重要的文化遗产。通过对此事的梳理,让我们对刘体智先生、徐中舒先生、傅斯年先生、容庚先生以及为此事作出贡献的前辈学者更增敬意。就学术而言,从善斋藏品的选择上,已能从中窥见徐中舒、傅斯年先生等学术研究之方法与旨趣,倘能进一步就此次购藏之百余文物(未知当年史语所入藏清单是否保存,亦未知台北故宫之藏品登记是否能够复原当年收购细目,如有机会,或可再作探究)进行分析研究,必能有更多的发现与学术启迪。

限于篇幅,容庚先生旧藏徐中舒先生函札全文已另刊于《文献》2018年第6期拙稿《徐中舒遗札十三通笺释》。