民国时期四川民间慈善组织十全会的兴衰

近年来,学界对中国慈善组织的历史研究出现了一股新的趋势,即对民国时期的民间宗教组织举办慈善活动的观察和研究受到重视。其中尤为突出的是对道院暨红卍字会的社会救济活动的研究,如陈明华以道院暨红卍字会为研究对象,分析了1921—1937年道院通过扶乩制度化、构建跨区域的慈善救济网络及与国民政府的关系而完成其制度化的过程;*陈明华:《民国新兴宗教的制度化成长:以世界红卍字会道院为中心的考察(1921—1937)》,博士学位论文,复旦大学历史学系,2010年。宋光宇讨论了慈善对红卍字会兴起的影响及其社会文化意义;*宋光宇:《民国初年中国宗教团体的社会慈善事业——以世界红卍字会为例》,《国立台湾大学文史哲学报》1997年第46期;宋光宇:《士绅、商人与慈善:民国初年一个慈善性宗教团体“世界红卍字会”》,《辅仁历史学报》1998年第9期。杜博思论述了通过在政治真空时期替国家提供慈善服务,世界红卍字会得以发展壮大,但这种在国家服务匮乏时期兴起的慈善团体,最后都会面临被纳入政府牵头的公众服务体系的命运。*杜博思:《政治与慈善:20世纪二三十年代的道院暨世界红卍字会》,社会问题研究丛书编辑委员会编:《会党、教派与民间信仰:第二届秘密社会史国际学术研讨会论文集》,北京:知识产权出版社,2012年,第233-251页。对其他的民间宗教组织及其社会救助事业,学者们也进行了广泛的研究和探讨,如邵雍、何孔蛟对宗教哲学研究社活动的讨论;*邵雍:《宗教哲学研究社在江南的活动》,《近代江南秘密社会》,上海:上海人民出版社,2013年,第202-208页;何孔蛟:《宗教哲学研究社在上海的崇德社》,邵雍:《近代江南秘密社会》,第334-341页。王见川则探讨了1916年在上海成立的中国济生会及同善社早期的特点;*王见川:《清末民初中国的济公信仰与扶乩团体:兼谈中国济生会的由来》,《民俗曲艺》2008年第162期,第139-169页;王见川:《同善社早期历史(1912—1945)初探》,《民间宗教》第1辑,台北:南天书局,1995年,第57-82页。小武海樱子对明达慈善会慈善活动的社会功能及其与重庆其他慈善组织的互动情况展开论述,据此探讨民间宗教是如何在近代城市中深入发展等。*小武海樱子:《清末民初时期的明达慈善会与慈善事业》,社会问题研究丛书编辑委员会编:《会党、教派与民间信仰:第二届秘密社会史国际学术研讨会论文集》,北京:知识产权出版社,2012年,第217-232页;小武海樱子:「同善社の慈善事―合川県善堂善会の轨迹を中心に」,『东洋学报』,卷94号1,第59-87页。然而,这些研究所关注的或是一些长期性、组织化的慈善机构的历史,或是民国时期较有影响的民间宗教组织及其慈善活动,而没有适当关心一些规模较小、带有地方性和浓厚宗教色彩的民间慈善组织所扮演的角色,对于时间与空间维度所构成的变异因素,也没有足够重视。

近代中国处于社会转型时期,各级政府和组织为推进新式教育等各类公共事务,持续征发乡村社会民间组织的“公产”,使传统乡村民间社会组织大为缩减。其中,在明清时期乡村社会的民间互助和救济中充当过重要角色的施棺会、掩骸会、放生会、药王会等组织逐渐减少或消失。[注]如(民国)《重修什邡县志》描述说:“光绪壬寅,开办学堂,政府通令抽收寺产以备经费。然仅十分中取二,神会仍然无损。民国兴,匪焰张。县人士主张练团。神会多变产购枪弹,则取十之四五矣。民国十四年教育局为统以学款计,令神会十倍缴纳基金,各庙首等复卖产十之七八。十五年,田司令扩充部队,饬令团保向各神会借垫万元,以契税担保,且又令购买枪费数万元,各会首等趁此破产时机,有卖去盘[罄]尽者,有仅留香火费者。今则存焉寡矣。”(民国)《重修什邡县志》卷7,民国十八年铅印本,《中国地方志集成·四川府县志辑10》,成都:巴蜀书社,1992年,第497页。但与此同时,四川各地方乡场兴起了一大批带有地方性和浓厚宗教色彩的民间慈善组织,十全会即是其中之一。据《大竹县志》载,从清末到民初在大竹各乡场先后成立了约20余处十全会,[注](民国)《大竹县志》卷11,民国十七年铅印本,《中国地方志集成·四川府县志辑62》,第261页。大致体现了十全会在四川地方发展的程度。他们努力的目的,则是填补四川乡村社会原有而呈衰退的救灾和互助的社会能力。

然而到目前为止,除了日本学者山田贤在《移民的秩序》一书中,从移民的秩序形成和整合过程的历史角度,对于四川地方的十全会有专门的论述和研究外,[注]日本学者山田贤在其专著《移民的秩序:清代四川地域社会史研究》(曲建文译,北京:中央编译出版社,2011年)花了不少篇幅对四川地区十全会作了专门讨论,尽管笔者切入的角度、关注的焦点、讨论的问题与山田贤的研究不同,但笔者写作此文受到了他对十全会论述的启迪。另,本文部分资料由李哲、李璐同学代为查找,特表谢意。基本未见研究者提到它。事实上,十全会的意涵微妙而丰富,它的兴盛与衰弱,从某一特定的层面反映了此一时期国家及四川地方政治、社会和文化思想观念互相交结作用于民间社会及民间宗教、民间慈善事业的一些复杂情状。要说明理解十全会在清末民国之际的活动及影响其兴衰的主要原因,我们不仅要关注组织和参与这一活动的人们的所作所为,同时也要了解支配他们具体行为的心理动机和思想观念,并将其纳入整个近代中国和四川地方政治、社会与思想文化变迁这个更为宽广的层面去观察。本文以十全会为个案,探讨为何民国前期四川地方乡里层次的民间慈善事业会呈现出发达之景象却又在民国中后期逐渐地式微,以此观察民族复兴、四川的中央化、国家统一以及中国现代化等诸多复杂的因素,是如何被联结在一起作用于四川民间慈善团体的,意在追索一个民间慈善团体在近代中国的演变及此间隐含的意义。

一、十全会的兴起与基本特征

山田贤据民国《南川县志》的记载认为,十全会起源于清代同治年间达县地方的关圣降笔,清末四川频发的反乱与灾害被认为是“劫”的征兆,由“劫”的共有观念所产生的危机意识,加剧了求神问意的扶乩活动的流行,而作为其解决手段的“十全善举”,也变得迫切流行起来。[注]山田贤:《移民的秩序:清代四川地域社会史研究》,第263-267页。山田贤的观察具有一定启发性,但事实并非如此简单,要说明理解十全会的起源和在清末“迫切流行起来”的原因,我们可能需要多种解释图式,从更为宽广的层面去观察。而且,论及清末时期慈善组织与扶乩活动,实不能不提善书宣扬“三相代天宣化”观念及近代鸾堂运动。[注]近代鸾堂运动最主要的时代背景是:道光庚子年(1840)被视为清中叶以后“鸾堂运动”的肇始,各地纷纷设立乩坛,此后扶鸾着造的善书大量出现,特别是太平天国与义和拳乱事期间,以关帝名义降着多种善书。善书宣扬“三相代天宣化”,“三相”是指关帝、吕祖、文昌,他们向玉皇大帝祈求借着降鸾的方式来劝人行善,以消灾解劫。

据笔者考证,早在道光年间四川地方就出现了十全会。如据民国《安县志》载,“淳美堂在县西七十五里,清道光时设有十全会作慈善事”。[注](民国)《安县志》卷18,民国二十七年石印本,第507页。其实民国《南川县志》所载,只是说明了南川一地的十全会兴起于清代同治年间达县地方的关圣降笔。上面这条材料便足以证明,山田贤将整个四川地方十全会的兴起定于清代同治年间达县地方关圣降笔的说法是难以成立的。事实上,要清楚说明四川十全会最初兴起的时间、地点是非常困难的。梁其姿曾指出,“清中后期以来的慈善组织其实越来越成功;此时善会相当有效地凝结着一个日益庞大的中下阶层。慈善组织特别关注下层儒生,及以崇尚儒生价值的社会阶层的生活问题。这个日益庞大的阶层的价值观结合着社会精英及下层社会的意识形态。虽然社会客观条件并不能配合他们所追求的价值,善会事实上也无法真正解决他们的问题,但透过教化的方式、微妙的施受关系,善会以较小社区为单位,巧妙地安抚、凝聚了这个阶层的力量,因而也稳定了社会,推迟了可能因利益冲突而引致的社会动荡。既存的社会秩序也因而受到一定的维护”。[注]梁其姿:《施善与教化:明清时期的慈善组织》,北京:北京师范大学出版社,2013年,第311页。笔者认为,清中后期四川地区十全会民间慈善组织的兴起,首先应放在这一背景下去看。具体而言,四川是移民社会,移民新到陌生地方后需要各种帮助,各种社会组织就显得格外重要。其中鳏寡孤独,皆有所养,赈贫济乏,造福一方的民间善会、善堂,是社会组织的重要组成部分。到了乾嘉时期经过几代人的艰辛努力,四川社会经济有了极大的发展,一些富裕起来的乡绅尤为注意维护传统的社会秩序,他们受儒家思想或民间福报观念的影响,纷纷在地方举办慈善事业。如双流的刘源至其孙辈三代,大力提倡推仁推爱,济世安民,从嘉庆年间到民国时期一直在成都及周边地区推行慈善事业,其施善举措包括恤嫠、养老、施棺、发米、施药、放生、保产、利孤诸项目。[注]双流县社会科学界联合会、双流传统文化研习会编:《槐轩概述》,上海:上海科学技术文献出版社,2015年,第56页;马西沙、韩秉方:《中国民间宗教史》下,北京:中国社会科学出版社,2004年,第1007-1030页。我们从地方志书对十全会创办人的描述中,可以见到他们与刘氏家族举行慈善活动的目的和精神有许多相通的地方。当然,十全会在四川地方起的兴还有其他的因素,其中包括清代中期四川地方兴起的民间善书宣讲以及四川地方民间信仰、民间宗教所扮演的角色等。至于山田贤说的 “劫”的观念所产生的危机意识,仅是促使十全会流行的因素之一。要详细说明、解释这个问题牵涉到如何去看待此时期四川民众的生活实态、乡村社会的秩序等问题。这里需要指出的是山田贤移民社会研究的资料及其叙述中存在的问题。山田贤所引地方志资料多出自川东、川北比较贫困的地区,而对四川盆地中心地带川西、川南则未见引用。这种视角的选择会使他对清未四川民众的生活实态、乡村社会的秩序,以及在民众生活世界中究竟哪些观念、思想意识发挥了怎样的作用存在一定的认识偏差。

十全会有两个基本特征,首先,它是带有地方乡土性的民间慈善团体。十全会是由四川地方乡绅所倡行的、担负救济功能的民间慈善组织。它在字面上的意思即办理十件善事、兴办十全善务。但该会在具体实施慈善的过程中并无严格的规定与界限,有的只能做到八九项内容,有的则可以兴办十余项,其具体施善条目与所办会务完全由各会自定,同一县乡的十全会所指的十件善事也不尽相同。

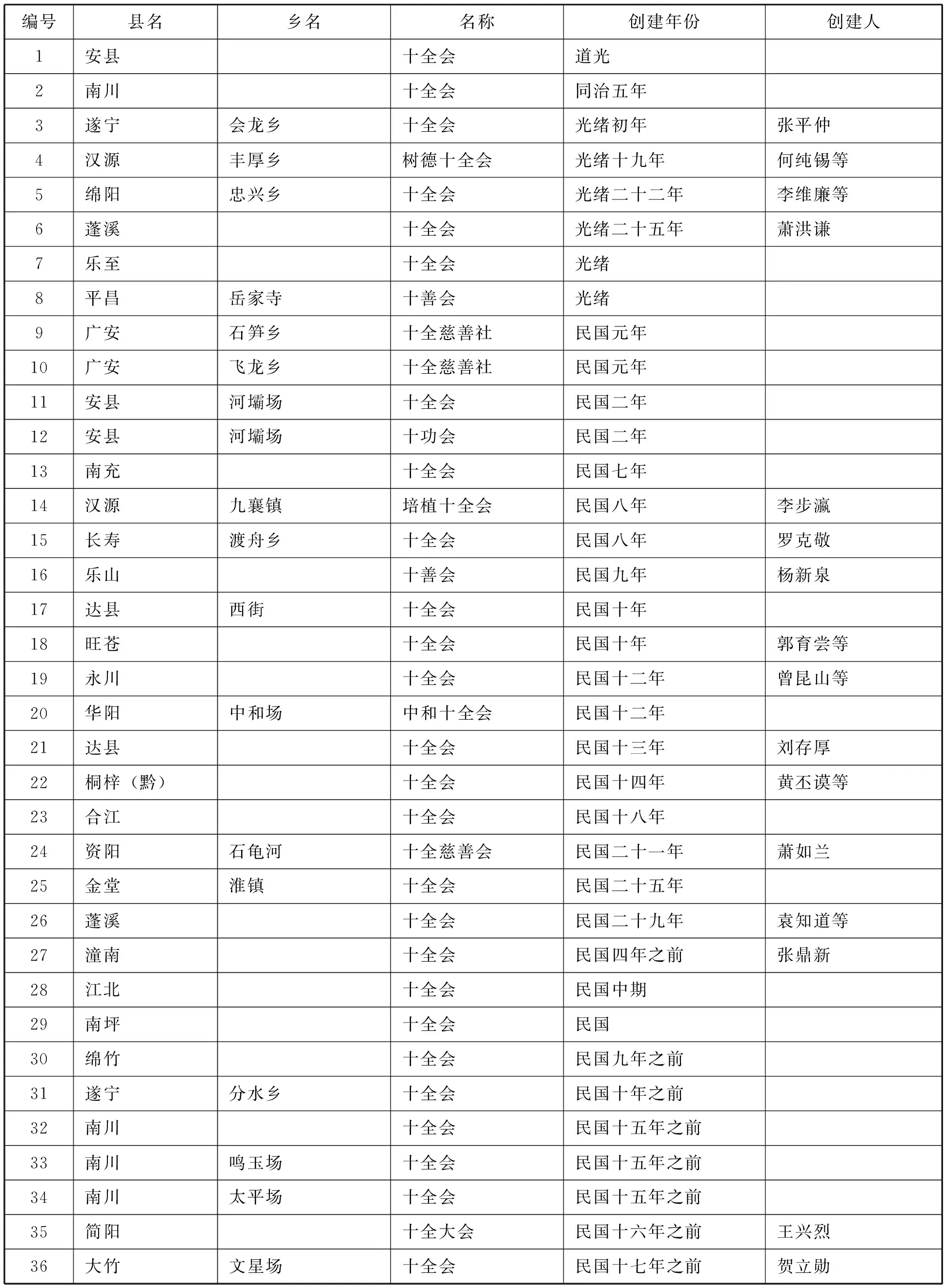

表1 四川各县乡十全会所办会务表

从表1可以看到,四川各县乡十全会具体施善条目、所办会务与明清时期的慈善组织的慈济项目极为相近,是以明清民间慈善组织为蓝本。但与明清时期江南地区具有一定规模的善堂善会比较起来,它又有自己明显的特色。清末四川地区的十全会是一种完全不带官方色彩的民间慈善组织,它事前不会向官府申请或报备,即不需官府的准许或支持,地方自治自为的特性十分明晰。

在传统的稳定的社会系统下,士绅是“四民之首”,需要做表率。当社会需要救济的时候,他们就会在地方上做各种慈善。十全会一般是由某个乡绅首倡或私人捐资设立,他们既可以是有功名的人,也可以是无功名者。[注]这里的“乡绅”与傅衣凌所说的“乡绅”相类,傅衣凌说:“我们所说的‘乡绅’,已大大越过了这两字的语义学涵义,既包括在乡的缙绅,也包括在外当官但仍对故乡基层社会产生影响的官僚;既包括有功名的人,也包括在地方有权势的无功名者。”傅衣凌:《中国传统社会:多元的结构》,《中国社会经济史研究》1988年第3期,第1-7页。如同治年间合川县来里鼓楼场的张德绅和来里三庙场的秦国聘,二人各在本场兴十全会,前者曾出任彭水县训导,而后者则没有科举身份,是地方上有权势的无功名者。[注](民国)《新修合川县志(二)》卷40、42,《中国地方志集成:四川府县志辑44》,第285、305页。这些乡绅的影响力主要限于其居住的地方,是本地民间慈善组织施善活动里资金的主要承担者。此处随目所见,将部分创办人的身份作一例举,并将相关事例记录于其旁:

萧洪谦,字地山,幼贫食力事亲孝,侍母疾,日夜扶持,亲涤不洁,数月无厌。怠后自致小康,赡兄弟,抚子侄,怡怡如也。轻财乐行,义兴义塾、立寨堡、设十全之会、刊小学、印善籍、立宣讲为之不倦,远近称善人。[注](光绪)《蓬溪县续志》,清光绪二十五年刻本,第261页。

何纯锡,字福恭,岁贡生,力学敦品,诲人不倦,三十余年如一日。晚年乐善好施,办理十全会,惠济贫乏。

李步瀛,字即之,庠贡生,性爽直不阿,遇善举趋赴恐后,……创十全局,热心慈善,独捐巨款。[注](民国)《汉源县志》,民国十三年铅印本,第274页。

蒋有弼,号汝亭,邑石佛场人,席前业起家,性刚方正直,不可干以私虔,于事神屋漏不欺。乐善好施济,每岁终送寒衣、馈白米,夏则施药、煮茶置道旁解渴,约方境好善诸公,建十全育婴等会。[注](民国)《乐至县志又续》卷4,民国十六年刻本,第442、443页。

蒋熙靖,字凤冈,治北荆溪场人,读书不第,志淡进取,力行阴骘,刻送善书。于老官庙义学玉皇宫设十全会,教养兼施一方寒畯子弟贫苦穷民,叨惠者众。[注](民国)《新修南充县志》卷6,民国十八年刻本,第963页。

陈焕新,字镜湖,南乡河坝场人,文生入泮,民国二年与场绅创办场上两级小学校,倡兴十全会。[注](民国)《安县志》卷18,民国二十七年石印本,第507页。

尹桢通,治南安福场人。俗称通神仙,家贫父子为缝工,中年父丧明,每日诵经静养,通性至孝,……励行慈善,劝募所得倡兴十全会。

林氏,邑孝廉方正,陕西补用知县增华之女,议叙翰林院孔目王家勤之妻,年二十五夫病殁,遗一幼女名竞华。性慈善茹素好生,曾捐田谷二百亩作十全会以利贫民。[注](民国)《新修南充县志》卷9、10,民国十八年刻本,第1560、1714-1715页。

罗克敬,渡舟乡人,事母袁至孝,母礼佛常随同入寺往返侍侧,诚意恳挚。民国八年母七十有四矣,疾重不起,克敬焚香祷祝,愿以身代,割股以进,卒得转危为安。尤好讲书劝善,成立十全会,以乡中贤者集赀兴办一切善举,一倡百和,捐资不下数百人,远近四方均沾恩。[注](民国)《长寿县志》卷9,民国三十三年铅印本,第530页。

十善会起于民国九年,由城内绅商倡办,募捐购买山场以作义冢地,嗣刘姓又捐山场地各一坪,其会无常款,每冬季请在会人捐一次,约收生洋三百余元,以作周年施棺之用,首人亦每年更换云。[注](民国)《乐山县志》卷4,民国二十三年铅印本,第413页。

作为移民社会的四川地方呈散村分布,场镇成为村落的信息、物流的结节点,[注]施坚雅曾提出市场网络对地缘的作用。他以为可以根据市场网络的划分,把整个中国分成不同(但是互动)的经济区域。他富有创见的研究提醒我们,中国广大农民生活在有非常强烈的地缘关系的社会。参见施坚雅:《中国历史的结构》,《中国封建社会晚期城市研究》,王旭等译,长春:吉林教育出版社,1991年。关于四川场镇的发达状况,曾担任四川省政府民政厅长的胡次威回顾道:“将乡镇一级编入正规的行政系统时,四川有4000多的市场(集市),成为了经济和文化的中心。因此以此为基础,将全省分割成4000多个乡镇(即行政单位)。”[注]胡次威:《国民党反动统治时期的新县制》,《文史资料选辑》总第129辑,北京:中国文史出版社,1995年,第214页。根据笔者的考察,四川地区十全会一般均设在场镇(见后附录),民国时期也有若干十全会组织将会址设于县城。

十全会的另一个特征是其浓厚的宗教色彩。这个问题的细节牵涉到非常复杂的问题,本文不拟用论式的方法予以详细解释;不过,这个问题所涉及之内容、涵义都是很重要的,可以简单地提示出来。

(一)在中国传统社会,施善和劝善是社会生活中一个重要环节,它与道德观和社会文化习惯、习俗连缀在一起塑造着社会。可以说,分散在四川不同地方的十全会,与清代中叶以后四川地区兴起的民间宣讲之间存在着密切关联性。清中叶以后,四川地区官方主持的圣谕宣讲逐渐废弛,而民间的富室人家为了劝善或许愿酬神,出钱雇请宣讲生宣讲。据南溪县地方志记载:“南溪自嘉庆后始渐驰废,……至富户意存劝善或许愿酬神,尝雇请宣讲生于夜间设台街市,上供圣谕牌,由宣讲生焚献香帛,叩谒牌前,恭诵王章后,择劝诫录之案证一二则,口讲指画,曲曲传神,听者忘疲,妇孺咸集。虽或鄙俚,感人至深,其椎鲁不文者或至同心向道,民国以来此风弥盛。”[注](民国)《南溪县志》,《中国地方志集成·四川府县志辑31》,第774页。又泸县的地方志记载:“久而寝废,后惟富室意存劝善或酬神,偿愿雇宣讲生设台宣讲因果报应之案件,台上设圣谕牌,由宣讲先生诣牌前跪拜如仪,恭读王章(即圣谕十六条),然后宣讲案件,听者围绕台下,久而不倦,有观感焉。”[注](民国)《泸县志》,《中国地方志集成·四川府县志辑33》, 第124页。清末民国时期四川地区的民间宣讲,其内容主要取自宣扬因果报应和忠孝节义的善书,例如当时广为流传的“三圣经”,即《文昌帝君阴鸷文》《太上感应篇》《关圣帝君觉世经》。这些善书的原文后面均附有注释和一系列具体案例,其案例中讲述的种种不可思议的现象和激励人行善的故事,都无一例外地在阐述按照善书行善所能带来的现世幸福、因果报应。傅增湘在为《敝帚千金》写的序文里曾提道:“中国演说的事,也时常有之,即如我家四川地方,此风尤盛。”[注]《傅增湘〈敝帚千金〉序文》,《大公报》附刊《敝帚千金》1904年第5期,第25页。据郭沫若的回忆,在他的家乡四川乐山县沙湾镇,便经常有人来宣讲圣谕,是乡下人十分喜欢的一种娱乐活动:“我们乡下每每有讲‘圣谕’的先生来讲些忠孝节义的善书,……在街门口由三张方桌品字形搭成一座高台,台上点着香烛,供着一道‘圣谕’的牌位,……讲‘圣谕’的先生到了宣讲的时候了,朝衣朝冠的向着‘圣谕’牌磕四个响头,再立着拖长声音念出十条‘圣谕’,然后再登上座位说起书来。说法是照本宣科,十分单纯的;凡是唱口的地方总是要拖长声音唱,特别是悲哀的时候要带着哭声,……这种很单纯的说书在乡下人是很喜欢听的一种娱乐。他们立在圣谕台前要听三两个钟头。讲得好的可以把人的眼泪讲出来。”郭沫若:《沫若自传·第一卷》,郭沫若著作编辑出版委员会编:《郭沫若全集·文学编》第十一卷,北京:人民文学出版社,1992年,第35-36页。此处所说的“演说”,指的就是民间宣讲。民间宣讲当然不只是在四川地方带起一个广泛讲善书的风气而已,重要的是,在民间宣讲的气氛下养成了一批要去实现、践行善书宣讲的价值观念的下层士绅和底层民众。通过民国四川地方志的记录可以看到,十全会的设立人、捐资人都深受善书宣扬的价值观念影响,转而又将宣讲善书当作一种慈善,去感化民众,劝人行善。

同时,清末四川民间还流行着“劫”的观念,人们把灾异现象视作上苍示警,将灾异与道法和法政不修联系起来。尤其乡里的士绅常把各种灾异、祥符与人事相对应,如清末川北多旱灾,当地一些文生把造成旱虐的原因归结为,“此方迭遭天旱八载,历年三、四等月播种栽秧,陡然大旱无雨,……刻下此方人民似有饿殍之厄,如此天心不顺,谅必人心作恶、不义、不善或有智者也多染污俗,尚浮华灭实学,以至狂澜”。他们认为,旱虐是上天的警戒,为了挽回天心,只有请“老成善讲劝化世风”,才能够“渐渐挽转,天道既顺,而人亦享丰年之福”。他们还说:“生等前岁乡试,见《三圣经》旁注极简,极明白,且在陕西商号中见到悬挂功过格言六扇,购买携归放在家中,今岁九月三十夜半多人见生中堂红光透空,警疑往看,只有《三圣经》和功过格言,房内见窃贼挖一洞,但未失一物,始知贼见此光遁去,方晓此板本如此贵重。”于是集议将其刊刻,希望大家“速读此经,常观格言,导引正心修身之俗,以正人心,挽天道”。[注]《南部北八区第五段花林寺文生李泽镕、李廷栋、李成溪,监生刘俸璋等禀文》,宣统元年四月,《南部县档案》,档号清1-20,00396,南充市档案馆藏。他们相信书经上说的“作善降之百祥,作不善降之百殃”,希望刊刻《三圣经》和功过格可以行善祓灾。民间信仰里劝善和“报应”的观念,即通过慈善的行为,包括助贫、赈饥、救生、施棺等,成其善功,祓除罪业,化解劫灾,对民众深具吸引力。

为了使善书宣扬的价值观念在其境内浸之成俗,从表1我们可以看到,四川各地区十全会一般都将宣讲作为所办“十全善务”之一。十全会首先是一种民间慈善组织,但在它办理的十件善事之中又含有宣讲善书一项,肯定宣讲善书本身就是行善,希望通过宣讲善书感化民众,让尽可能多的人“随会”行善,使行善与劝善成为一种双向的关联和互动。

(二)中国地域广阔,历史悠久,民间信仰的地方性也特别强,在不同的地区、不同的范围有不同的表现形式。十全会与四川地方社会的民间信仰、民间宗教之间有着非常密切的关系。十全会作为一种具有浓厚宗教色彩的慈善组织,其兴起和发展一直与扶乩这样的宗教活动之间有一种微妙的互动关系。办会者常通过对扶乩的不断演绎,使底层社会民众深信不疑,成员参与十全会活动也常围绕扶乩而展开,神意的展现、教义的宣化以及其他事务都离不开乩训指示。如南川县志载,“此会处起清同治五年,达县五灵山关圣降笔。民国九年神复示梦风行川东北,各属一切规约,俱出神谕(谓川人有十恶,当遭十劫,十大神圣,哀悯下民,筹此十善,行之可获十大瑞,成十大美。所列十类细目则赅括新旧善举,无项不备),入会出款时,须对神圣,具立愿悔罪兴会书,奉神命以施惠,迷信最深。惟其立法甚美,盖集合众力,化私为公,则资本厚,而功易宏”。[注](民国)《南川县志》卷10,民国十五年铅印本,《中国地方志集成·重庆府县志辑25》,成都:巴蜀书社,2016年,第216页。揭示了求神问意的扶乩活动在十全会的发起、组织、筹费等方面的影响与作用。

清末民国时期,四川社会许多带有一定宗教色彩的民间慈善组织都会利用鬼神的节日组织经会或香会,以发展会众,十全会也不例外。根据曾在中和场办会的成员回忆,中和十全会“每年办大会三次,二月春祈,七月中元,十月秋报,设坛念经,讽诵三教经典,供天朝斗,利幽施戒,进表陈情,鼓乐笙箫,会员身着黄绸佛衣,头戴儒冠,手执木铎,由会长领导,一般善男信女焚香礼拜,行三跪九叩礼,目的祈祷消灾,超度先灵、宗亲”。[注]钟合阶编著:《在历史的边缘行走中和场》,北京:中国文史出版社,2012年,第56页。鬼神包含了很多普通民众不言自明的观念和信息,与四川人的民俗信仰关联非常密切,在十全会的组织、发展等方面扮演了重要角色。四川社会民间信仰的内容包罗广大,与十全会之间有着非常复杂的关系,这里只是例示一二,以说明其所具有的浓厚宗教色彩。

康豹曾指出:“从国家政策面来说,以前对宗教信仰的分类主要为正祀和淫祀:正祀是国家核准的祭祀活动,淫祀就是国家认为属于非法之祭祀活动。但是,当基督教及其相关的西方概念引进中国后,就出现了两个完全不同的字眼,亦即从英文翻成日文,再转介来中国的:一个是‘religion’(宗教),另一个是‘superstition’(迷信)。到了民国初期,被列为‘宗教’的组织视为合法的,而被列为‘迷信’的则被视为违法。”[注]康豹:《中国近代史中的宗教、社会与政治》,《国史研究通讯》2014年第7期,第43-49页。在近代民族国家形成过程中,对宗教和迷信的分野一直是国家建设的一个有机组成部分。但在如何认定及处理迷信的问题上,清未民初与1928年南京国民政府成立后有极大的变化。事实上,中国人的日常生活与宗教生活本身就有杂糅着各种风俗和信仰仪式,比如因果报应、救劫、祓灾、鬼神观念等民间信仰,这些非理性的经验以前一直内在于中国的社会文化、风俗习惯之内。虽然清末的报刊舆论曾对旧秩序下的佛道杂糅的多神和偶像崇拜进行过批判,出现了反迷信话语,[注]徐跃:《从排诋佛教到提倡佛教——以清末民初张謇为主的讨论》,《近代史研究》2013年第2期,第65-78页;沈洁:《“反迷信”话语及其现代起源》,《史林》2006年第2期,第30-42页。但从政策层面看,四川地方官对各地带有宗教色彩的迷信活动主要还是以劝导为主,对民间宣讲“三圣经”或组织具有因果报应迷信色彩的劝善活动,官府一般采取视而不见的方式听之任之。

二、十全会的兴盛

进入民国后,四川地方民间慈善组织非常活跃。据载,“近年如儒教分会、哲学会、十全会、赈济瞽目公社、□善堂,济公会慈善分社、医药社、施棺会、义冢会,皆由同人集成,不假官力,不仗巨富之力,……是以慈善事业之发达为前此所未有”。[注](民国)《绵竹县志》卷14,民国九年刻本,《四川历代方志集成》第一辑第11册,北京:国家图书馆出版社,2015年,第682页。根据当时的新闻报道,成都市“近年,天灾人祸,迭见层出,而慈善团体亦日渐增多,其细小办法虽异,而其目的则同一,为拯救贫苦灾民,先后成立者,已达数十之起”。《慈善团体日渐增多》,《新新新闻》1933年7月15日,第10版。而在县一级,仅荣县一地在民国时期就新成立了30多个慈善会。见《荣县县志》,成都:四川大学出版社,1993年,第411页。十全会也得到了迅速发展,不仅各乡镇纷纷设立了十全会,一些地方的县城也成立十全会,例如达县在“民国十年春,在西街关岳庙成立十全会,先后募捐购置田租200余石,地课房佃钱百余千文”。[注]《达县志》,成都:四川辞书出版社,1994年,第236页。射洪县“十全会在花桥置有地产八十亩,以地租收入专用于每年十月为穷人施送棉衣”。[注]《射洪文史资料》第2辑,四川省射洪县政协会文史组编印,1983年,第58页。一些地方的十全会也由私人捐资设立,转向私人捐资设立和民力筹募互相结合的方式。如梓潼县体仁十全会由前清秀才郝墨华捐资发起,赞助者多为家道殷实的读书人,并向群众募集部分资金。[注]苏厚泽:《解放前梓潼慈善事业概况》,《梓潼县政协文史资料》第8辑,梓潼县志办编印,1990年,第138页。民众募集分为临时募捐、入会集资、会员乐捐以及定期募捐或请会等。如永川县十全会,由县城中工商业者发起,捐输者多为其会员。[注]曾沛甘、林建华:《解放前慈善团体“永川十全会”》,《重庆文史资料》第11辑,重庆:西南师范大学出版社,2009年,第165-166页。参与十全会组织的慈善活动的群体更广泛,其救济规模、辐射范围都有所扩大。如蓬溪县博济十全会,每年发放的棺材数定量为二百副,对于贫穷老弱生病者,每月每人施药二三付,每年年关,对无法过年的城市贫民和贫苦农民施以一定的救济钱、米,在夏季则在县城各街道路口设置茶水站,供过往行人免费饮用。[注]《蓬溪县志》,成都:四川辞书出版社,1995年,第770-771页。又如位于成都市华阳县中和场的中和善堂集善十全会,“办理十全善务的经费均由自筹,具体实施办法为凡入会者均缴纳会底银元一元,并按月缴纳月捐,金额不限,入不敷出时则缘簿募集。这种入会集资的方式在当时得到了民众的欢迎与支持,入会者人数占到了全乡的百分之六十”。[注]陈渊如:《中和慈善会》,钟合阶编著:《在历史的边缘行走中和场》,第56页。在此一时期,十全会在社会救助方面发挥了重要的作用。

专业机构的良好构建和运转离不开专业的人才,引进、培养科技成果转移领域的专业化、复合型人才,细化专业分工,要求在职人员具有相应岗位的专业背景,并能掌握该专业最新技术发展趋势和发展方向。可聘任在读博士生兼职,让他们尽早接触市场,了解市场需求,工作出色者可留任。另外,平时要加强相关专业知识培训,如知识产权管理、市场营销、法律等。

十全会的兴盛和发展主要是在1910年代初期到1930年代中期的10余年间。据笔者不完全统计,成立于此一时期的十全会占80%左右(见附录)。此时期十全会的兴盛和发展,与民国以来四川的政治格局、社会构造以及文化思想环境等有着密切关系。

自民国成立到川政统一以前这20年,四川一直处于军阀混战之中。与此同时,水灾、旱灾、虫灾、瘟疫等自然灾害频繁发生。[注]匡珊吉、杨光彦:《四川军阀史》,成都:四川人民出版社,1991年,第417页;贾大泉主编:《四川通史》卷七,成都:四川人民出版社,2010年,第502页。由于军阀割据,政局混乱,政府无暇顾及民间疾苦。据《叙永县志》载,“知县由驻军委任,不以民瘼为事”,“民国初,本县义仓储谷18035.7石,民国五年护国之役用作军粮,所剩无几。民国九年川滇之役,又全部充作军饷”。[注]《叙永县志》,北京:方志出版社,1998年,第501页。1933年6-9月,合川县大旱80天,粮食欠收,灾民四起。当时县政府向驻军二十一军军部呈报灾情,并请求拨款赈救,军部拖延了一年,直到第二年10月28日,才指令县府,“该县荒旱歉收情形,既据查明属实,仰候汇案转中央请赈,着仍照先今各令,先行就地筹赈,以资安辑。刻值剿匪期中,势难兼顾,所请由部拨款之处,着勿庸议”。[注]《合川县志》,成都:四川人民出版社,1995年,第728页。正如张澜指出的,“四川年年人民受莫大的痛苦,全无办法,皆由全川人民莫有联络。甲县受害,乙县漠不关心,所以一般军人把我们一县一县的宰割”。[注]四川省文史馆编:《四川军阀史料》第4辑,成都:四川人民出版社,1987年,第221页。民初四川社会的军阀混战,加之连续不断的自然灾害,造成人民流离失所,需救济群体大为增加,客观上也带动了慈善事业的发展。据时人的观察,民初四川社会的“慈善事业之发达为前此所未有,而盗贼兵燹,灾旱之惨劫,亦前此所未有”。[注](民国)《绵竹县志》卷14,《四川历代方志集成》第一辑第11册,第682页。1925年桐梓县连续遭受兵灾匪患,士绅黄丕谟、赵用之等发起成立慈善十全会,在他们发布的十全会募捐启中,详细阐明了发起成立慈善十全会的缘由和目的。兹迻录如下:

谨启者,窃以酷莫甚于强寇,纵横惨莫,伤于流离失所。……溯厥由来,护国、护法军役繁兴,我桐通道川黔,奔命不遑,困惫情形已达极点。……匪患未已,兵患复临,桐民何辜遭此荼毒,环顾五里七区并无一寸干净地,呜呼死者长已矣,独念此嗷嗷待哺者,将剜肉补疮而补无可补,将移民与粟而移不胜移,将货以官钱而公家缺款,将强操工作而枵腹难从。……鄙等欲救不得,欲罢不能。故于本城发启慈善十全会,开半济堂,施药以济病,而无力调治者,设养老慈幼等院,以拯孤独、送寒衣、施棺木一切慈善事业。然千金之裘非一狐之腋,乃广为劝募,以匡义举,盖以大兵之后,饥荒瘟疫往往随行,若坐待危亡,最后惨情更难设想,只得□情转□各界慈善君子,共倾囊底之金,以解釜中之泣。[注](民国)《桐梓县志》卷4,民国十八年铅印本,第1057、1058页。

由于兵灾匪患不断,需拯救、救济的贫苦灾民群体日渐增多。而公家缺款,政府救济缺位,所谓“欲救不得,欲罢不能”,因而只能努力自救。正是在这一背景下,十全会得以兴盛和发展,积极参与社会救助。

做慈善不仅要有意愿,而且需要一定的财力。四川省作为移民社会,广大的乡村社会自康、雍、乾三朝经营恢复,迄咸、同、光、宣,社会经济一直处于上升之中,民间积累了丰厚的财富。虽晚清推行新政使民间公共资产有一定缩减,且捐税日趋繁重,但根据吕实强的观察和研究,尚不及“古来十一之制”,民力尚能负苛,未伤社会元气,农村仍能维持安定,“绝不如一般根据某时期,某地区所描写的那样艰苦”。[注]吕实强:《近代四川的农民生活》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》1978年第7期,第187-223页。可以说,清季的四川民间社会尚保有一定的物质潜能。

关于四川在军阀统治下的社会实态,日本学者今井骏对四川在军阀统治下的田赋额度进行了讨论,在对军阀时代征收田赋的资料作了详细疏理和史实考订后,他认为军阀没有能够把控社会,所以他们的剥削能力是受到限制的。他指出,“军阀不能封建性地束缚个体农民,甚至连征税机构也难以掌握,故而必须依靠清代以来的胥吏阶层。在此意义上,军阀的统治止步于村落外部”。[注]今井骏:『四川省と近代中国: 军阀割拠から抗日戦の大后方へ』,东京:汲古书院,2007年,第251页。这就使得原有的地主、士绅元气未彻底受伤,尚有一定的余财、余力从事本地方的慈善活动,使整个社会不致完全崩溃。

军阀割据时期,四川不存在统一的政治与军事权力,政府的社会控制能力受到限制。当时的社会主要把控在地方士绅、袍哥等各种社会势力手中。四川特定的历史所造成了袍哥势力强大,正如山本真指出的,“民国时期,在四川,哥老会在维持地域治安和秩序方面起到了重要作用。不仅是无赖汉,当地有势力者以及大部分的地主也都参加了哥老会。甚至连一般的农民也都参加了哥老会。哥老会会徒重‘义气’,同伙的‘兄弟’在生活或经济上陷入困难,向哥老会求助的话能得到适当的援助”。[注]山本真:「一九四〇年代、四川省における地方民意機関と秘密結社」,石塚迅、中村元哉、山本真编著:『憲政と近現代中国』,东京:現代人文社,2010年,第106页。根据《四川月报》刊登的资料,1930年代哥老会势力强大的地区包括位于富饶的成都盆地的温江、郫县、崇庆、新都、灌县,川南的嘉定、峨眉、青神、眉山,川东的三峡地域,川北的岳池、广安、渠县等地。[注]《四川之哥老会》,《四川月报》第8卷第5期,1936年5月,第252页。关于四川民众参加哥老会的情况,根据王笛的统计,其比例高达70%。据山本真的考察,璧山县在1940年前后,70%~80%的农村民众参加了哥老会,乡镇的责任人即乡镇长也是哥老会的领袖;在宜宾县,场镇中90%左右以及村部中70%左右的成年男子,加入了哥老会。但他也注意到上面两个地方参加袍哥的比例,不具有代表整个四川农村的一般性。(山本真:「一九四〇年代、四川省における地方民意機関と秘密結社」,石塚迅、中村元哉、山本真编著:『憲政と近現代中国』,第106页。2008年12月。)2008年,笔者与山本真教授一道在双流县永兴镇(民国时期属华阳县)和大邑县安仁镇进行过采访,在受访者的记忆中,农户参加哥老会的比例在10%或以下。而在崇州市场镇的采访中,据说参加比例约为60%,农村是30%~50%。虽然,笔者参与了口述工作,但对没有文献记录印证的口述史持一定的保留态度。每个人都在不停地变化,几十年前的生活、心境到如今已经发生了很多变化,当时的感受与现在的记忆已有很大差別,因此口述史只提供了某人特定时刻非常局限的认知。在我看来,四川乡村社会民众参加袍哥确实是普遍现象,但要弄清四川民众参加秘密社会组织哥老会的比例,是一件不可能完成的工作。我们或只能说有的地区比其他地区参加哥老会的比例,可能更高或更低一点。袍哥对民国时期四川乡村社会有深刻的影响,他们主要立足于以场镇为中心的势力范围,其对内对外具有双重行为规范,一方面具有贩卖鸦片、组织赌博与使用暴力等反社会的面相,另一方面具有在以场镇为中心的乡村社会中保护民众、调停纠纷等维持秩序的机能。[注]值得一提的是,今井骏教授在『四川省と近代中国: 军阀割拠から抗日戦の大后方へ』一书第2篇中,用两个章节对民国时期四川省哥老会的组织、活动情况及川西崇庆县元通场的袍哥大爷黄氏一族进行了考察,分析了哥老会组织在四川基层社会的权力运作的实态与乡村社会秩序之间的关系。与后来的研究者山本真、王笛教授的研究相比,今井教授对哥老会的组织及其活动情况的研究,存在着资料文献上的欠缺,这使他对袍哥群体的生存状态及其在四川基层社会的权力运作中所扮演的角色的分析受到一定制约。但他首先注意到哥老会拥有的社会秩序机能,放在当时的历史语境中是相当独特的视角,对后来的研究者有启示意义。在社会需要救济时,哥老会的头目也会从事各种慈善活动而得到民众认可,使他们在地方获得声望。在这方面,作为新乡绅的袍哥大爷或希望获得更多的政治权力的袍哥大爷显得尤为突出。[注]参见今井骏:『四川省と近代中国: 军阀割拠から抗日戦の大后方へ』,第291-329页。一些袍哥头目常以乡绅自居,如据40年代的一份调查表,北碚哥老会的掌旗大爷冯雨苍、袁汉卿,澄江镇的陈清泉在职业一栏皆填写的是“绅”,但三人文化程度都不高,分别是私塾5年、私塾4年、私塾6年。参见《北碚管理局□□镇、乡哥老会首领姓调查表》,1943年1月,《北碚管理局档案》,全宗号0081,目录号、案卷号1981,重庆市档案馆藏。事实上,据笔者的观察,当时的传统士绅家族一般是不会参加袍哥的。2008年,笔者曾对江安黄氏,南溪包氏、张氏,李庄李氏,宜宾县赵氏等传统意义上的正绅家族进行调查,这些家族成员及其子弟均无人参加过袍哥组织。袍哥组织流品极杂,传统士绅和新乡绅在此问题上是否存在分野可进一步考察。山本真教授在对崇庆、大邑县的考察和采访中也发现“哥老会的头目虽然有土豪的一面,但是从当地采访的结果可以管窥其另外的一面。例如崇庆县的圆通场的黄氏一族给当地民众的印象,即比起黄氏一族的恶霸形象,民众们普遍倾向于回忆起当时黄氏一族过年时的施舍,经营的药店免除未付药费的人的药费,在场镇兴办公共事业,建设学校等善行。关于大邑县安仁镇的地主兼哥老会头目——刘文彩,也有同样的倾向”。[注]山本真:「一九四〇年代、四川省における地方民意機関と秘密結社」,石塚迅、中村元哉、山本真编著:『憲政と近現代中国』,第109页;也可参见山本真:「表象された地主像と民衆の記憶:四川省大邑県劉氏荘園「収租院」から考える」,『中国研究月報』第735号,中国研究所,2009年5月。可以说,在军阀割据时期的四川地区,袍哥在民间慈善组织的兴盛和发展中也扮演了不能忽视的角色。

在文化思想方面,进入民国后,四川的文化思想偏于守旧,意识形态方面的控制也较为宽松。即使在南京政权建立之后,国民党的意识形态、新文化思想宣传的影响也相当有限。

民国年间,四川社会民间宗教、民间信仰非常活跃,各种宗教仪式活动异乎寻常地兴盛,成为社会文化的一部分,其信徒和参加者包括社会各个阶层。四川军阀刘湘、刘文辉、邓锡候等相继拜刘门教第四代教首刘仲韬为师,投入这个带有一定宗教迷信色彩的教门,[注]马西沙、韩秉方:《中国民间宗教史》下,北京:中国社会科学出版社,2004年,第1030页。这一象征性的行为,可以让我们感受民国时期四川民众生活中的特有氛围。

在此一时期,四川社会民间宣讲活动仍风靡不衰,善书继续向民众散播着“迷信”思想,发挥着强大的劝善作用,其宣讲活动就数量、参与人数和影响力而言,都达到一定的规模。据时人回忆,民国时期成都市“仍承旧例,订每年农历八月二十七日(孔子生日)为会期,届时设三牲祭礼,摆筵席以示庆祝。讲‘圣谕’的人数从原来的50多人,骤然发展到120余人”。[注]石友山、方崇实:《成都讲“圣谕”回忆》,《四川文史数据集粹》第四卷,成都:四川人民出版社,1996年,第207页。有些大型讲会,先期发传单通知,参与者动辄数百上千人。如民国时期在泸县的韩家垇等地方,当地的富裕人家将宣讲圣谕当作一种善行,专门建立宣讲台,在春夏之交出钱雇请宣讲生前来宣讲,可以长达几十天。[注](民国)《泸县志》,《中国地方志集成·四川府县志辑33》,第124页。而华阳县中和场、大竹县各乡场、达县各乡场的十全会则成为了当时宣讲的中坚力量。[注](民国)《大竹县志》卷11,《中国地方志集成·四川府县志辑62》,第261页;陈渊如:《中和慈善会》,钟合阶编著:《在历史的边缘行走中和场》,第56页;朱肇全:《降鸾与宣讲》,《达县文史资料》第三辑,达县政协文史委员会编印,1990年,第74-75页。与民间宣讲相配合的是宗教仪式活动。以宣汉县为例,全县各场都设有不同坛名的宣讲组织,如复圣坛、紫霞坛等儒坛,而参坛的儒生共有一千余人。其宣讲内容,除宣扬忠孝节义、因果报应之外,还有许多仪式性的活动,如叩拜各种神佛灵牌,祭天地、孔子及所供诸神或祖先,念诵儒释道三家经文,为亡人或孝家忏悔过失,并通过打醮、飞鸾、乩像、沙盘写字的方式进行祈雨、除瘟疫虫灾等活动。[注]《宣汉县志》,成都:西南财经大学出版社,1994年,第867页。民国以降,社会动荡加剧,受到近代鸾堂运动的影响,四川地区底层社会扶乩之风更为盛行。[注]民国时期许地山曾说,“数十年来受过高等教育的人很多,对于事物好像应当持点科学态度,而此中人信扶箕的却很不少,可为学术前途发一浩叹”。许地山:《扶箕迷信底研究》,北京:商务印书馆,1999年,第115页。受过高等教育的人尚且如此,扶乩活动对普通民众的影响可以想见。王见川谈到扶乩在近代流行的原因时,认为“这主要是与扶乩具有三点特性有关:1.文字性;2.神奇性;3.客观性。也就是说,扶乩是当时民众(如读书人、士绅)找到最具宗教神奇性,又与己身重文字之特性有关,且当众展示、最具客观性的方法,以表达自己对宇宙、人世与鬼神的看法和宗教经验”,并认为近代社会的技术发展如通信网络的建立、识字率的提高等也是扶乩在近代流行、发挥影响的原因。王见川:《近代中国的扶乩、慈善与“迷信”——以印光文钞为考查线索》,康豹、刘淑芬主编:《信仰、实践与文化调适》下,台北:中研院,第567页。根据陈渊如回忆,“会内主宰,均靠乩沙,这是发展会务的动力,若无乩沙,则经费不能筹集,会务不能长久维持”。[注]陈渊如:《中和慈善会》,钟合阶编著:《在历史的边缘行走中和场》,第56页。而民间宗教里谈神说鬼的风气、习尚仍根深于四川下层社会。慈善事业是许多宗教的共同活动,是宗教参与社会生活的内容之一,故地方民间兴办的慈善事业皆依赖其感召。

从某种意义上说,此一时期四川地方社会,尤其是乡村社会生活更多的是此前结构的延续。1925年应邀入蜀的舒新城曾感慨道:“我记得某君作《四川游记》说四川人民对于中国的大事,只有历史知识,决不会受新闻的影响;当时我很觉得这话有点过于唐突,现在身历其境,又觉它不是全无道理。”[注]舒新城:《蜀游心影》,上海:中华书局,1939年,第53页。1932年张国焘根据自己对四川的观察说道:“四川在中国地理形势上,偏于一隅,而‘通南巴’地区更是全省的偏僻地方。当时日本侵略中国,由东三省扩展到华北,一般四川人仍然懵懂的在过活,反日运动的浪潮,也还没有泛滥到这里。……在四川人看来,四川就是一个国度,他们所注意和谈论的都是关于四川的事。甚至‘国民党’、‘三民主义’和‘蒋介石’这类的名词,究竟内涵是些什么,不仅一般老百姓弄不清楚,就是当地的军阀,也不甚了然。”[注]张国焘:《我的回忆》第3册,北京:东方出版社,1991年,第184页。此话透露出四川在政治、思想文化、意识形态等与其他地区存在的地域差异性。

任鸿隽作为新文化在四川的代表性人物,1931年7月在成都大学演讲时指出,“四川这个地方,因为地形人事的种种关系,常常有文化落后的危险,但是要是我们不能使四川文化与世界的潮流并驾其驱,不妨退转一步,在四川创一个新文化”。他认为,要做到这一点,首先要树立一个“进步”的“信仰”。[注]《赴川考察团在成都大学演说录·任叔永先生演讲》,《科学》第15卷第7期,1931年,第1168-1169页。以当时四川的政治格局、社会文化环境而言,任氏“退转一步”的设想,或仍是一种愿景。但两个月后发生了“九一八”事件,这一历史事变成了改变四川政治、社会文化的一个触机。不过,这一切要在几年后才变得清晰可辨。

三、十全会的衰落

1934年底至1935年初,在四川和南京国民政府之间发生了一连串重大事件,即四川军政领袖刘湘初次出川进京、军事委员会委员长行营参谋团入川、四川新省府成立和蒋介石首度入川。这几件大事的直接影响就是四川终于打破防区制,实现了川政统一,更深远的影响则是南京国民政府终于能基本掌控四川政局,奠定了四川作为民族复兴根据地的基础。尤其是1935年3月,蒋介石入川被认为是“四川新旧时代之划分”的标志。[注]《欢迎蒋委员长》,《成都快报》1936年4月18日,第1版。此后,蒋介石把四川当作民族复兴根据地来经营,并具体落实了多项措施,比如新生活运动在四川地方的推行、国民政府党治功能的增强以及抗日战争时期的国民精神总动员等,对十全会这类具有浓厚宗教色彩的民间慈善组织的生存和发展产生了重要影响。

(一)1934年2月19日,蒋介石在南昌发起新生活运动,随即在国民党统治区内推行开来。1935年川政统一前,新生活运动在四川也曾有一些宣传和组织上的发展,但影响极为有限,可以说,基本上未深入到四川基层社会。中央入川后,四川的新生活运动组织进行了重新改组,成立了四川新生活运动促进会,并改组或成立了各县市新生活运动促进会。1935年3月,蒋介石到四川,前后共作了12次演讲,从题目看有一半与“新生活内容”有关。[注]《蒋委员长新生活运动讲演集》,新生活运动促进总会编印,1937年。由此可见,他是将新生活运动视为宣传中央精神与国家意识的一种有效途径,以消除地方观念,从而完成全国的真正统一。[注]1932年9月,蒋介石已将“礼义廉耻”作为统党治国的革命政治论述,以此来打造国民认同。稍后他在检讨中国受到日本侵略的原因时认为,中国国民没有国家的概念,失却了固有的民族精神,才会衰弱濒临灭亡。因此,新生活运动特别强调重振道德。参见潘光哲:《知识对“新生活运动”的回应:以胡适为例》,黄自进、潘光哲主编:《蒋介石与现代中国的形塑》第1册,台北:中研院近代史研究所,2013年,第592-601页。深町英夫认为“新生活运动在四川省与山西省的推行同样具有逼迫地方领导人物对中央权力表明忠心的意义。蒋介石率领心腹亲赴四川省,作为先进性、近代性的体现者,通过新生活运动推行各种改革措施,由此把自己的势力浸透于当地社会,并要求当地势力与自己合作,对其发挥领导作用”。见深町英夫:《教养身体的政治——中国国民党的新生活运动》,北京:三联书店,2017年,第82页。新生活运动涉及的内容非常广泛,而将四川作为复兴民族的基础,移风易俗是极其重要的一方面。入川后国民党中央认为,四川“民俗浇漓,民俗改革运动工作至为重要”,因此专门制定了《民俗改善运动大纲》,要求各县以“新生活为原则”纠正风俗。据当时报纸报道,各县以“新生活为原则”纠正的风俗有拆毁神像、停止求雨迷信举动、香会改名为农工商劝业会、停办东岳会等数十项。如1936年5月7日新运促进会致函各报云:

查庙宇之设,原为崇功报德激励后人,其非供人求福质疑,彰彰明甚,世俗不察,一若吉凶祸福,操诸偶像之手,崇拜之始意,变为依赖之心理,洵至露天神像、土地灵官,遍乎闾里,意识毫无,迷信日炽,民众相率淹滞于神权时代,安望与科学猛进之列强相角逐,……主张先从唤醒民众入手,然后将无稽之露天神像拆毁,使民众景从。[注]《渝新运会破除迷信:出各方拆毁神像》,《新新新闻》1936年5月7日,第6版。

1936年4月10日,警备部布告云:“查□年阴历三月二十八日为东岳神驾出巡之期,现值科学昌明、破除迷信,此种会事,亟应停办,敢有无知愚□至月聚众请神出巡或造谣生事影响治安者,定予拘案,重究不贷,此告。”[注]《三月廿八日东岳不出驾:警部破除迷信布告停办》,《新新新闻》1936年4月10日,第6 版。1936年,民俗改善运动中政府派员赴各地区考察,整顿善堂、善会,取缔、禁止扶乩和宣讲神鬼的活动,其中一些民间相习已久的民俗活动也被明令禁止。如1937年《警务月刊》载,“省垣每年旧历四月八日(即国历5月17日),有放生会之举,人民相习已久,于会期由东门至九眼桥,沿途各街及河岸两旁游人堆积如山,肩摩踵接,万头攒印,交通治安俱妨碍,且只此破除迷信,提倡节约时代,尤不相宜,当令饬外东五分局严行阻办,并于该地出示禁止,违即拿办云”。[注]《警部破除迷信出示禁令》,《警务月刊》1937年6月,第34页。

清末民国之际的四川民间宗教组织都带有程度不同的“迷信”色彩,晚清时期地方的移风易俗事宜是由地方绅士负责劝导,而四川新运中转移风俗人心的工作,则是“劝导”与“惩罚”相辅助。正如国民政府军事委员会委员长行营在一份提案中批示:“新运作用,重在转移风俗人心,……所有违反新运惩处事宜,应该归警察机关办理之。兹修正其办法如次:一、凡新运规条,如为违警法中已包含者,遇有违反情形发生时,即由警察机关,找违警法处罚之。二、凡新运规条,如为违警法中所无者,饬由省政府以命令补充之,交由警察机关执行。三、新运团体与警察机关密切联系,凡劝导事宜,皆归之新运团体,惩罚事宜,皆归之警察机关,以收相辅之效。”[注]《国民政府军事委员会委员长行营批示》,《四川省新生活运动促进会会刊》1937年第10期,第52页。新运中转移风俗人心的工作在实际推行过程中,由于有了警察机关以处罚为辅助,大大增强了其推行的力度。根据《民俗改善运动大纲》,民间宣讲也在禁止之例。如威远县静宁寺慈善联合会及其各地分会,由于宣讲民间迷信活动,1936年10月,在省政府密令下,被作为“非法社团组织”而予以强行查封取缔。[注]《巴县县政府密令》(民字第2811号,1936年10月),《巴县县署》(1936年—37年),案卷号:193-13,第2-3页,四川省档案馆藏。又如射洪县政府会同县新生活运动促进会及第一区公署,以“除掉民间迷信”为由,于1935年9月26日将县城内十全会及借名儒教会之民间宣讲组织儒坛查封,将所供牌位连同挂牌一并撤取,饬令解散,并通令各区属、联保主任“查封一切教坛”。[注]《除掉民间迷信——射洪县政府解散教会儒坛》,《涪陵民报》1935年9月27日,第2版。

(二)国民政府的党治功能增强。1928北伐战争胜利后,地方势力坐大所带来的后果没有消除掉,国民政府的党治基本上只在六七个省实行。事实上,中国大部分地区都没有实行党治。在四川,省国民党党部代表了新文化以及与比较传统的旧政治进行斗争的力量,然而其力量受到多方限制。抗战使得国民党政府和蒋介石的权威呈现上升态势,国民政府的党治功能大大增强。这是国民政府追求的目标,地方割据对于国家的发展有碍,而经济、社会、政治等各方面的发展确实需要一个有效率、有权威的中央政府。随着党治功能的增强,国民政府能够放手做一些事情,如培训征税人员,使传统的胥吏转换为新式人员,实现了田赋征实,从而为继续抗战确保税源。[注]今井骏:『四川省と近代中国: 军阀割拠から抗日戦の大后方へ』,第534页。政府的社会控制能力也在新县制推行以后慢慢渗透到社会基层。新县制实行以后,在场镇设置行政公所作为乡镇政府,将行政渗透到被集市和场镇联系起来的农村。在国民党党组织的设计上,规定乡镇对应党的区分部,以场镇为单位建设党组织。由此可见,抗战时期国民党试图通过场镇的党组织使其影响力渗透到基层社会。

国民党政权建立后,面对原有基层政治结构解体的局面,开始利用一切手段加强自己的统治和对地方的控制,致力于社会组织的整顿和改组工作。南京国民政府时期,“对于民间组织的日常监管,主要通过政府管道进行”,“民间组织在成立时,要向党政双方申请,最后的立案注册在政府;民间组织成立后,日常管理由政府承担,主要包括:主要职员选定后须向政府报告,须向政府提交会员名册和财务报告,向其报告重要活动,若违背相关法律,应受其处罚,直到被取缔(此项应在与相关党部商议后执行)”。[注]徐秀丽:《南京国民政府时期的政治国家与民间组织》,徐秀丽、郑成林主编:《中国近代民间组织与国家》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第15页。1929年国民党三届二中全会通过的《人民团体组织方案》第二节为“党部对于人民团体之关系”,其基本原则是“本党对于依法组织之人民团体,应尽力扶植,加以指导。对于违反三民主义之行为,应加以严厉之纠正。对于非法之团体,本党应尽力检举,由政府制裁之”。[注]荣孟源主编:《中国国民党历次代表大会及中央全会资料》上册,北京:光明日报出版社,1985年,第763页。1933年6月15日,国民党中央第75次常务会通过了《修正人民团体方案》,规定了人民团体组织程序,要求人民团体“应在党部指导协助与政府监督之下组织”。[注]《修正人民团体方案》,第9条,《涪陵民报》1935年11月27日,第3版。1935年国民政府统一四川政令之后,开始对各地的慈善组织逐步展开摸底调查与审核立案,据当时新闻报道,1936年“各地慈善团体应依法完备立案手续,省政府转令各县政府境内善团须限期报核”,而所有新成立的善堂、善社须说明该社团性质,不尚迷信,方能经市府警部批准备案。[注]《各地慈善团体应依法完备立案手续》,《新新新闻》1936年8月23日,第9版。1941年,“社会部举办慈善救济团体调查,函各省转令各县填报”,[注]《社会部举办慈善救济团体调查》,《新新新闻》1941年7月14日,第6版。事实上,像十全会这类具有宗教色彩的民间慈善组织如不作根本上的改变,是很难在政府机构和警察机关备案的。

随着国民政府的党治功能增强,四川各级政府大量设立救济院,并加强对民间慈善团体的控制和监督。早在1928年,国民政府内政部就颁布《各地方救济院规则》,要求各级政府设立救济院,对社会福利机关予以规范,[注]刘悦斌:《民国时期社会福利政策论略》,王卫平、赵晓阳主编:《近代中国的社会保障与区域社会》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第60-61页。希望对各地方的民间慈善组织如善堂、善会等进行改组、合并、接收,将其纳入国家的救济院体系之中。1929年6月,国民党政府正式公布了《监督慈善团体法》,并出台了相应施行细则。不过在四川,直到1935年川政统一,始有民政建制。四川各地的救济院在此后几年间得到了较大发展,1935—1936年四川各县市共设立25个官办救济院。但由于长期战乱,四川社会经济尚未恢复,省财政相当拮据,难以提供充裕的资金解决社会救济问题,因此各县市救济院大多是在兼并原有各民间慈善组织的基础上成立。[注]熊维琳:《国民政府时期四川省的救济院研究》,硕士学位论文,四川师范大学历史文化学院,2005年,第8、5页。而十全会也在合并之列,如汉源县在1936年将县上的两处十全会的田租纳入县财政统筹收支,设立汉源县救济院。[注]《汉源县志》,成都:四川省科学技术出版社,1994年,第625页。永川县在1938年将县内的十全会、永济会、恒山社等慈善团体合并成立永川县地方救济院,类似的例子各县市普遍存在。[注]曾沛甘、林建华:《解放前慈善团体“永川十全会”》,《重庆文史资料》第11辑,第167页。可以说,这也促使了十全会走向衰落。

(三)1937年7月,抗日战争全面爆发,民国政府展开了新的文化构建工作,新生活运动开始与国民精神总动员结合起来。蒋介石认为,中国人的“民族精神,丧失巳久”,因此,要“振作国民道德精神”,以“礼义廉耻”为规训,“贯彻于每个国民的日常生活之中”。[注]《新生活运动》,三民主义青年团部编印,1941年,第192页。其“推行新生活的目的,在转移风气,发展德行,扫除社会上腐败的恶习”,而“唯有推行新生活运动,恢复我们民族固有德行,改革习惯,风动社会,才能振作积极的精神”。[注]《蒋总统言论选集——政治与经济》,台北:中央文物供应社,1977年,第50、55页。1939年3月12日,蒋介石通电全国宣布实行国民精神总动员,提出了树立国民道德、确立国民信仰的目标,其中包涵着改造不良的思想与行为习俗,结合社会习俗改良传统道德等多方面的内容。[注]黄道炫、陈铁健:《蒋介石:一个力行者的思想资源》,太原:山西人民出版社,2012年,第242页;朱煜:《抗战大后方的民众教育馆——以四川省和重庆市为中心的研究》,《近代史研究》2017年第4期,第109页。希望将民众日常生活中的信仰、仪式、情感转化为新的民族和国家认同,以此构建起民族国家和党的新形象、新精神。

1939年10月,内政部礼俗司向国民党五届六次中央会议提出工作报告《查禁邪教及神权迷信》,该报告指出,“邪教惑人,久未例禁,值此抗战期间,尤应加紧取缔,以遏乱而维治安。国民参政会第三次大会建议,利用战时教育文化法令,查禁社会群众之神权迷信与劫运命之宣传一案。本部转奉院令,饬即严密注意,当以原案用在坚定抗战必胜、建国必成信念,肃清悲观颓废、迷信谬误之宣传,自应积极注意办理”,并特别提到“川北各县曾发现邪教组织,另由本部咨请四川省政府严密取缔”。[注]《内政部礼俗司向国民党五届六次中央会议提出的工作报告稿》(1939年10月26日),《中华民国史档案数据汇编》第五辑第二编,南京:江苏古籍出版社,1994年,第542页。1940年傅斯年在国民参政会上陈述说,民国初年的同善社、悟道社、道德学社、盛德坛、灵学会等风行一时,但近似“邪教”,并要求政府取缔以扶乩着造预测国运并发放“修道可邀老祖保佑,飞机不炸”等传单的道院,传达出五四新文化运动反“迷信”的强力声音。[注]傅斯年:《请严禁邪教以免动摇抗战心理案》,欧阳哲生主编:《傅斯年全集》第四卷,长沙:湖南教育出版社,2003年,第230页。至此,前述任鸿隽在四川创立一种新文化,树立一个进步信仰的设想,通过新生活运动和抗战救国的国民精神总动员及蒋介石的政治权威,以政治和社会运动的方式在四川社会得以施展。与此相配合的是国民政府对思想文化的控制,中央图书杂志审查委员会及各省图书杂志审查委员处、四川省戏剧歌曲编审委员会等官方机构相继成立,并将检查基层社会民间读物、剧本、宣讲材料的工作交由抗战时期四川各县纷纷成立的民众教育馆办理。同时,“四川省政府把培训宣讲人员,审核宣讲材料的工作交给民教馆,要求各县市民教馆对区内宣讲人员进行登记,召集宣讲人员施以训练”,“训练期满,经过考试,成绩合格者发给证明,并呈报主管行政机关备案”。其“宣讲的内容应以宣传三民主义、激发民众抗敌情绪、培养民族意识、推行新生活、宣扬政令为原则。凡宣讲内容不合规定的均予禁止,未经民教馆培训的宣讲人员,其所在地县市政府保甲应予以制止”,[注]朱煜:《抗战大后方的民众教育馆——以四川省和重庆市为中心的研究》,第112、113页。从城市到乡村都加强了对宣讲的管理。在近代思想转型时期,社会启蒙始终是一个重要的内容。但对四川这样的内陆省份而言,直到中央入川、抗战爆发以及国民精神总动员的提出和实施,才使基层社会的宣讲完全从一个背景或环境向另一个背景或环境转移。根据时人回忆,民间宣讲“到了民国后期,此业就几乎绝迹了”。[注]赵德贵:《讲圣谕》,冯至诚编:《市民记忆中的老成都》,成都:四川文艺出版社,1999年,第158页。前面已述,十全会与民间宣讲是一种双向关联、共生的关系,随着新运破除迷信的推行,民间宣讲绝迹,十全会也走向了衰落。

随着国民政府的政治权力向下渗透,它开始更多地关注、监督并有计划地改造民间慈善组织。从资料中可看出,1941年以后十全会便完全停止了发展。不过,这一民间慈善组织仍在一些地方被保存下来。1949年十全会等慈善团体被人民政府划为非法组织并取缔,随着1950年合江县十全会被县人民政府通令禁止活动,[注]《合江县志》,成都:四川科学技术出版社,1993年,第540页。一个在四川持续存在了近一个世纪的民间慈善组织从此消亡。

四、余论:现代民族国家与民间社会

清末民国时期四川民间慈善组织十全会与明清时期的民间慈善组织有着深刻的渊源,同时它又明显带有四川地域社会自己的个性和特点。清中叶以后四川地区的圣谕宣讲逐渐演变成宣讲善书,此后四川民间常把宣讲当作一种行善与劝善的活动,并形成一种风气,而十全会践行的正是善书所宣扬的价值观。清末民国时期十全会兴起和发展的过程,从一个特定的层面反映了思想观念如何作用于社会。我们不但可以从中看到地方士绅如何运用功过格善书这类思想资源去影响底层民众的日常生活,也可以看到一些被传统士大夫和新式知识人斥之为迷信的民间信仰、通俗宗教对民众的日常生活所发生的实际作用。同时,也反映了清末民国时期四川地方底层民众日常生活的一个侧面,及其实际生活世界中的一些动态构成的复杂情状。

现代化的进程同时意味着人们世界观的转变。中国近代社会在西潮冲击下发生了巨大的变动,为了填补民众头脑中近代知识的空白,不管是清政府还是民国政府在社会启蒙宣传方面都作了大量努力。但思想观念的传播,犹如石块投入池中溅起的波纹是分层级向下递减的。思想观念具有社会分层的特性,上层社会对社会的变化要敏锐得多,底层民众尤其是一些地域较为闭塞的底层民众的感觉则要迟钝得多,要改变一个人或一个社会的意识形态或观念系统,需要长时间努力,事缓而难于见功效。因此清末民国时期的四川社会,在思想文化这一层面仍是各种元素相互影响,不同阶层的人群有着不同的话语体系。在乡里的层次上,民间宣讲、民间信仰、通俗宗教对下层士绅与庶民仍有很强的吸引力。善书宣讲的善恶报应观念,对四川底层社会民众的生活伦理和信仰仍有着深刻影响。这显示出在现代民族国家建立过程中,一些前现代的文化习俗作为社会资本仍在服务于社会,与此同时,其中的一些文化习俗又与现代民族国家的价值观相冲突,这颇有一点诡吊的意味。

四川地方十全会等民间慈善组织的兴起和发展,正处于传统乡村社会民间组织如传统的善堂善会衰败消亡、民国政府主导的救济院体系还未建立的特殊的过渡时期。民国以来四川地区军阀混战,加之连续不断的自然灾害,造成人民流离失所,需救济群体大为增加,为追求地方安定和秩序,社会因而尝试努力自救。在此一时期,十全会等民间慈善组织在社会救助方面曾发挥了重要的作用,根据时人观察,民间“慈善堂担起了社会福利的重任”,其主要原因在于“镇上没有机构可以替代它的职责”。[注]玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,张天文、邹海霞译,北京:中国文联出版社,2011年,第115页;小武海樱子根据四川合川县地方档案和相关文献,认为1930年代四川合川县民间慈善团体的社会救济活动所担负的责任和效率都强于政府。参见小武海樱子:《同善社の慈善事―合川県善堂善会の轨迹を中心に》,《东洋学报》,卷94号1,第59-65页。这在一定程度上也反映了民间社会的自主性和活力。这种自主性源于宋以后对地方的放任程度及其在近代的延续,[注]罗志田:《地方的近世史:“郡县空虚”时代的礼下庶人与乡里社会》,《近代史研究》2015年第5期,第6-27页。其活力则因政治混乱、社会不安定而被凸显。

1933年以后,国民政府也逐渐体会到四川对国家建设的重要性,从而确立了四川作为民族复兴根据地的地位。随着川政统一、中央入川和四川的中央化,中央的精神、主义及政策开始贯彻实施到四川地方各县市。尤其是1935年3月,蒋介石到四川,将新生活运动视为宣传中央精神与国家意识的一种有效途径,以此消除地方观念,从而完成全国的真正统一。国民党推行的新生活运动所树立的目标是要将所有的人民培育成现代的国民。[注]蒋介石在《新生活运动之要义》中说,要让“所有的人民都能以礼义廉耻为基本原则,改革过去一切不适于现代生存的生活习惯,从此能真正做一个现代的国民”。《新生活运动辑要》,新生活运动促进总会编印,1936年,第26页。对蒋介石而言,礼仪廉耻象征着中国文化,而且符合中国未来发展的蓝图,而传统民间宗教与其相关行为则被看成落后、愚昧的迷信,是拖累国家进步的重大障碍。1937年抗日战争全面爆发以后,民族主义思想和行动主体在中国最终形成,四川也加速向现代民族国家形态下的地方社会转换。民国政府展开了新的文化构建工作,新生活运动与国民精神总动员结合起来,提出了树立国民道德、确立国民信仰的新目标,希望将民众日常生活中信仰、仪式、情感转化为新的民族和国家认同,以此构建起民族国家和党的新形象、新精神。而在四川,作为复兴民族基础的移风易俗则被提高到国家建设的层面,成为推动抗日救国、民族复兴和国家统一的理性选择。纠正风俗与民族主义结合在一起,体现出现代国家对民间的规训与管制。国民党官方推行的新生活运动与国民精神总动员企图透过移风易俗,希冀将民间宗教的影响力自百姓的日常生活经验中移除。通过四川省新生活运动促进会的劝导、新闻媒体的大量宣传、警察机关的辅助性处罚以及国民精神总动员中对民族精神的阐释,加之国民政府对民间读物、戏曲、宣讲材料等的严格审查,尤其是对民间慈善组织的成立严加管控,具有浓厚宗教色彩的十全会也就不可避免地走向衰落。

四川各级政府设立救济院及现代国家对民间组织、团体的控制和监督也对十全会产生了重要影响。国民党中央认为,如果国家要遂行统治,理所当然要将民间组织、团体监控和管制起来。事实上,现代国家形成过程中,国家与民间之间一直存在着张力。但随着现代国家体制的建立,党国意志成为主导方向,民间组织的生存空间一步步地受到挤压,民间自主发展与现代国家的控制、监督和扼制之间的矛盾显得更加突出。而四川十全会由兴盛走向衰弱或可被视作这个过程的一个注脚。

附录:

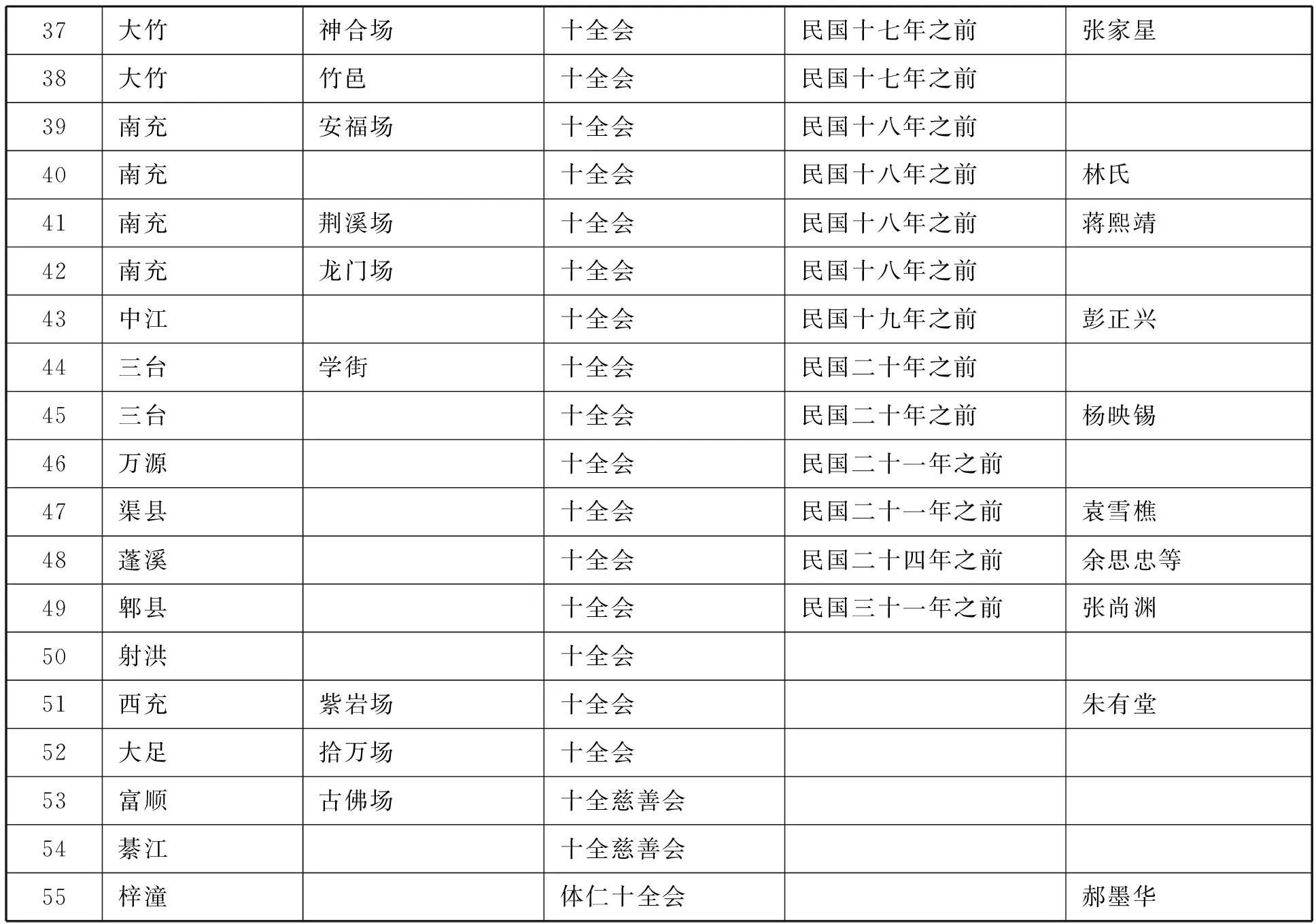

表2 清末民国时期四川地区十全会简表

续表2