基于网络游记的陕西旅游目的地形象感知研究

——以陕西省八大5A级旅游景区为例

冯 庆,田一钧1,孙根年

(1.陕西师范大学 地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119;2.陕西省旅游信息化工程实验室,陕西 西安 710119;3.陕西省旅游信息科学重点实验室,陕西 西安 710119)

1 问题的提出

旅游目的地是能对一定规模的旅游者形成旅游吸引力,并能满足他们特定旅游目的的各种旅游设施和服务体系的空间集合,既包括大尺度的国家,也包括小尺度的旅游景区。

20世纪90年代,旅游目的地形象成为业内研究热点。随着研究的深入,越来越多的相关研究开始倾向于认知心理学角度。良好的目的地形象不仅可以提升旅游者的满意度和忠诚度,还有利于旅游目的地的长期发展。在网络信息时代,新媒体以其传播更新快、成本低、内容丰富的优势应用于各个领域。随着新媒体在旅游业中的应用,越来越多的旅游者通过网站宣传、网络游记和攻略等快速获得旅游目的地的各种信息并进行初步形象定位,因此基于互联网旅游信息的感知研究成为旅游信息科学研究的重要手段。

近年来,部分学者通过收集分析网络文本对旅游目的地形象感知进行了研究。Choi、Lehto运用定性与定量相结合的方法,分析得出不同类型旅游网站上的图文所传播的澳门旅游目的地形象有所差异[1];而Stepchenkova、Morrison通过212家美俄两国旅行社网站资料得出了美国旅游经营者将俄罗斯定位为历史文化旅游目的地[2];陈培等运用内容分析法从认知、情感、整体感知三个方面研究得出西安旅游活动体验方式单一且服务水平较低[3];王峥通过分析来豫旅游者的游记,得出旅游者对河南旅游目的地的感知形象以中立和正面为主[4];李翠林等从认知和情感两个方面,通过网络游记研究得出游客对新疆旅游景观感知存在差异,文化感知不突出[5];瞿华等通过分析携程网和蚂蜂窝上的游记得出游客对广州旅游目的地形象感知以积极情感为主[6];刘智兴等运用扎根理论研究得出五台山申遗后的积极感知因素与消极感知因素[7];易婷婷对携程网上的西藏游记进行了分析,结果显示旅游者对西藏旅游目的地的认知、情感和整体形象均以积极感知为主,但仍有提升空间[8];张高军等在网络上搜集了关于华山旅游的网络游记和网友点评,运用文本分析法探究了华山旅游形象的积极感知因素与消极感知因素[9];徐源等将主流旅游网站上的游记作为样本,探索了游客将淮安定位为历史文化旅游目的地[10];张文等利用携程网的大陆游客赴台游记得出了大陆游客对台湾地区旅游目的地形象感知以正面评价为主[11];罗美娟等陶通过分析游记得出游客对韶关自然景观、社会环境与氛围感知积极,对人文景观、娱乐与购物等感知度较低[12]。通过总结比较前人的研究成果,发现大多是从微观上用内容分析法研究了各个景区或地区的旅游形象,而通过微观旅游景区去反映一个宏观地区旅游形象的研究尚欠缺。

本研究以陕西省5A级景区为案例,这些景区具有较高知名度、美誉度、到访率和重游率,是区域旅游发展打造的重点和精髓,带动区域旅游经济的发展,属于对区域旅游业产生深远影响的品牌景区。通过收集陕西省5A级景区的游记,提取网络游记中的关键词,对其进行相关的分析和归纳,研究旅游游记与形象之间关联性特征,分析每个景区的旅游形象,并在此基础上进行提炼概括得出整个陕西省旅游目的地形象。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

为了便于分析,本文选取了“面包旅行、驴妈妈、携程旅游、途牛旅游、去哪儿旅游、同程旅游、蚂蜂窝、游多多”8个以分享旅行见闻、完整生成游记为主或含有“游记”板块且浏览量较高的旅游网站。以陕西八大5A级景区名称为关键词对旅游攻略或游记板块进行检索,每个景区分别采用随机抽样的原则抽取了国内旅游者的100篇高浏览量有效游记,8个景区共800篇。每个景区所收集的100篇游记均按照以下筛选原则筛选后收集:①样本时间。本研究的样本选择时间为2013—2017年,在保证较好时效性的同时尽量做到涵盖广泛。②样本体裁。所选游记的主要体裁为记叙文,剔除仅有图片或以介绍景区为主的科普类游记,游记样本内容完整,有利于进行全面深入的内容分析。

为了提高有效性和准确性,本文将选取出的800篇有效样本进行了预处理:①将同一作者发布的系列游记加以合并;②删除游记中的图片或科普性介绍文字;③把相似文本做同义替换,如统一兵马俑景区游记中出现的“秦兵马俑、秦俑、秦代兵马俑”;④把修正处理过后的各景区文本各自合并,分别存入8个文本文档(.txt),预处理后再将文本文档进行分析和后续研究。

2.2 研究方法

本研究采取的内容分析法是一种能够透过现象看本质并客观分析显性内容,对研究对象进行深入分析的科学方法。研究选用具备文本分词、词频分析、语义分析等功能的ROST Content Mining软件(简称“ROST CM6”)作为分析工具,通过该软件可对研究内容无关的词进行过滤,从而使有效的高频特征词得到筛选提取;同时,软件能够对样本游记进行语义网络分析,得出其可视化图形(Net Draw图)。首先用ROST Content Mining软件将已经进行预处理的八个文本文档(.txt)进行分词。在分词完成后,使用“词频分析(中文)”功能对分词后的文本进行词频统计,生成词汇频数表。利用ROST Content Mining软件中“社会网络和语义网络分析”功能进行语义网络分析,剔除无意义词汇,得出其可视化图形(Net Draw图),作为分析依据,以此来了解网络游记中的陕西5A级景区旅游目的地形象特征。接着用Excel对8篇词汇频率统计后的词汇表,按照词汇出现的频率进行降幂排列,并各选取30个情感倾向词制成高频情感词表。然后通过软件功能性分析中的“情感倾向分析”功能获取各文本的情感分布统计。通过高频情感词和情感分布统计来精准旅游者对陕西旅游目的地形象的情感认知。

3 陕西省5A级旅游景区认知构成

旅游目的地形象主要包括三个部分[13]:①认知形象。即对目的地各种属性的信念和认识[14]。②情感形象。即对目的地各种属性的感情,它是建立在认知形象基础之上的。③总体形象。即对目的地的整体感知。本文通过对网络游记本文分析,从认知、情感、整体感知三方面分析得出陕西省八大5A级旅游景区更加具体的旅游形象,并在此基础上,对八个旅游景区形象进行了分析总结,进而得出陕西省的旅游形象。

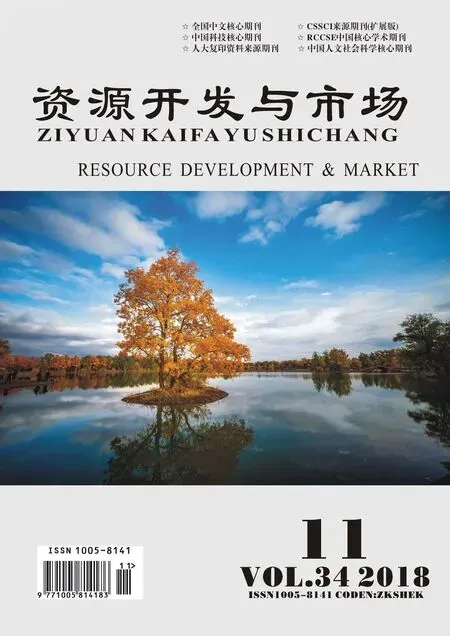

图1 兵马俑样本语义网络分析

兵马俑的认知形象主要有以下两个方面:①旅游吸引物。“一号、二号、俑坑、博物馆”等出现的频率很高,兵马俑主要参观“一号坑”和“二号坑”;②旅游服务。“导游、参观、讲解”等高频词汇表明兵马俑以侧重看和听的引导参观方式为主(图1)。

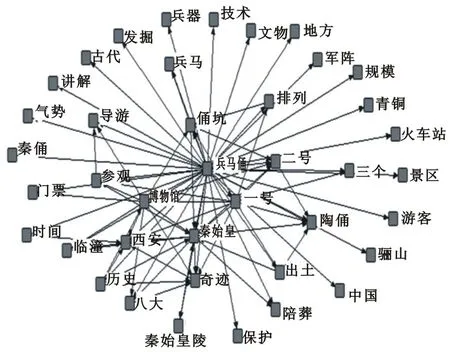

华清池的认知形象分为以下两个方面:①人文旅游资源。从“杨贵妃、唐玄宗、蒋介石、西安、事变”等高频词汇可以发现在华清池发生过的历史事件。②旅游活动。从“温泉、沐浴、汤池、长恨歌”表明华清池的旅游活动主要集中在泡温泉和观看长恨歌(图2)。

图2 华清池样本语义网络分析

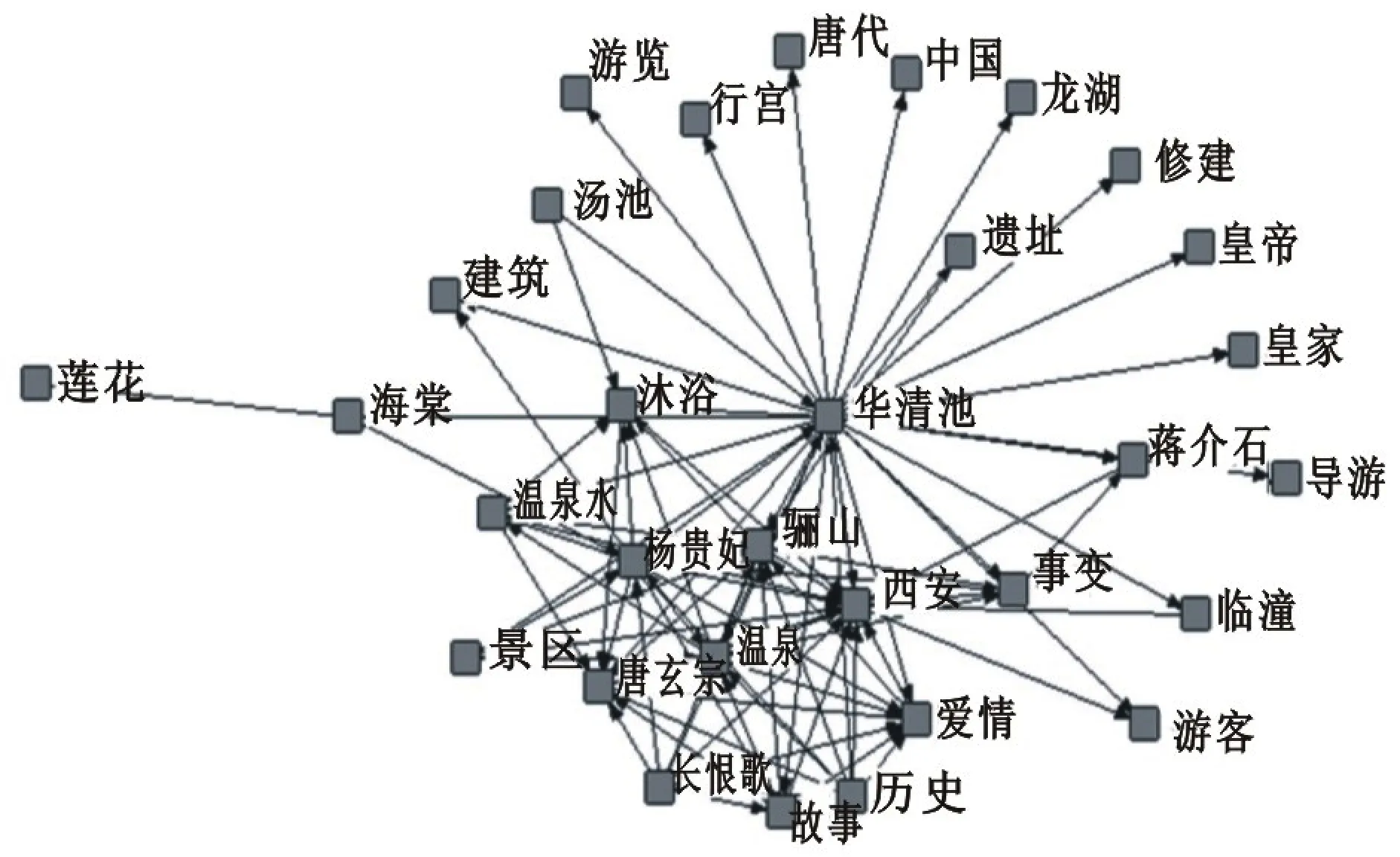

大唐芙蓉园认知构成主要分为以下两个方面:①旅游吸引物及活动。由“表演、(梦)回大唐、(水幕)电影、演出、节目”等高频词,旅游者在芙蓉园主要参与歌舞表演和水幕电影等旅游活动。②旅游景点及资源。大唐芙蓉园是一个“唐代、皇家、园林”,其中以“紫云(楼)”为代表展现了帝王文化为主的景点,而“(凤鸣九天)剧院”是景区内歌舞文化的代表景点(图3)。

图3 大唐芙蓉园样本语义网络分析

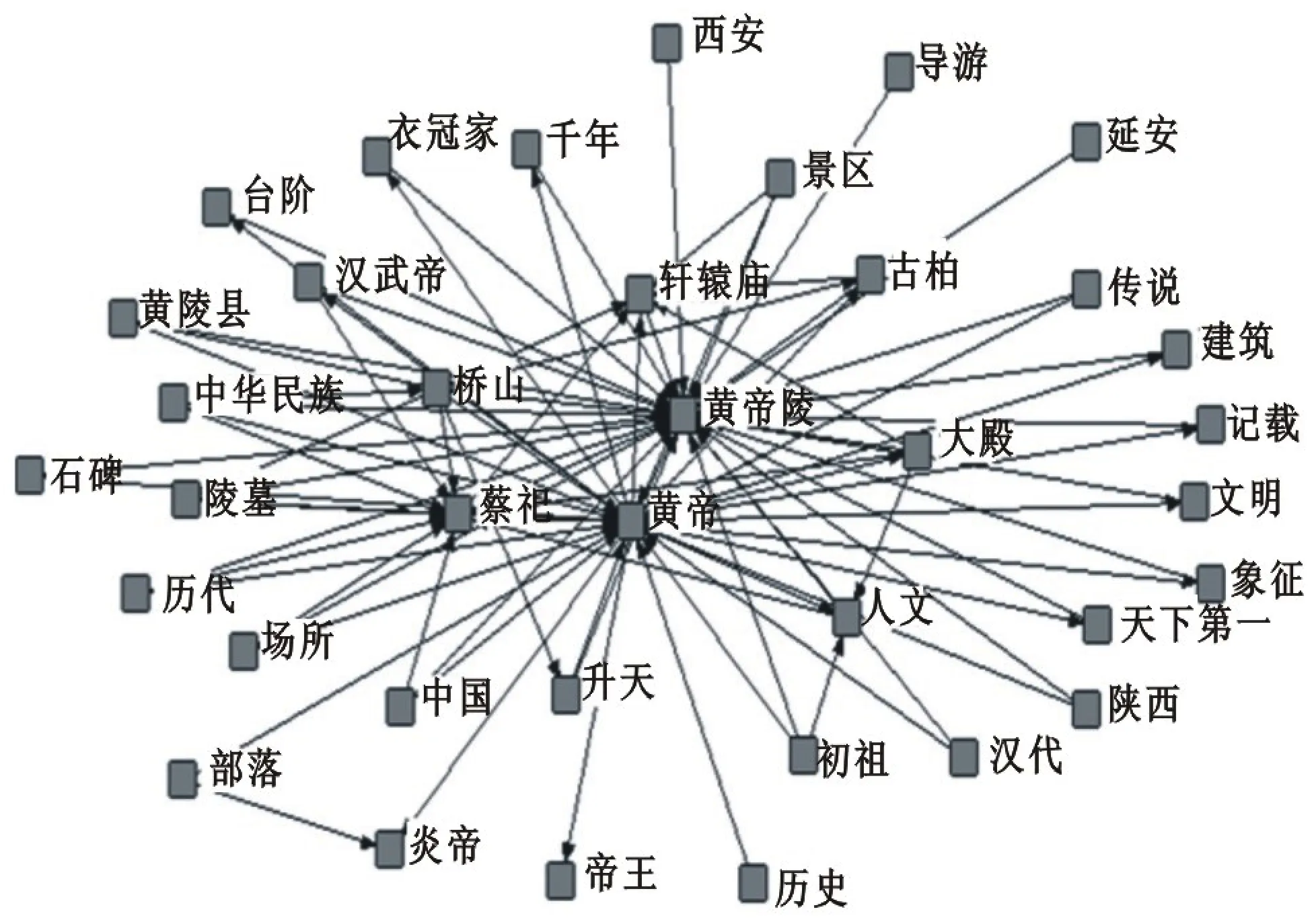

黄帝陵认知形象主要由以下几个部分构成:①旅游景点。由“黄帝陵、桥山、轩辕庙、大殿”,旅游活动主要集中在这几个景点。②旅游吸引物及旅游活动。“古柏”是词频最高的旅游吸引物,词频最高的旅游活动则是“祭祀”。③位置信息。“陕西、延安、黄陵县”凸显出了黄帝陵的地理位置(图4)。

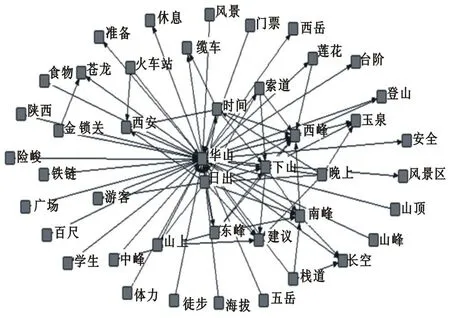

华山的认知形象主要由以下方面构成:①旅游景点。由网络语义分析图以及高频特征词汇表可以看出游客对于华山的深刻印象主要体现在几个景点,“西峰、南峰、玉泉(院)、长空栈道、金锁关、苍龙(岭)”。②旅游吸引物及旅游活动。“日出”一词出现频率非常之高,是众多游记中的重点内容;③旅游设施服务。“缆车、火车站”等直接反映了游客在景区内对旅游设施服务的需求(图5)。

图4 黄帝陵样本语义网络分析

图5 华山样本语义网络分析

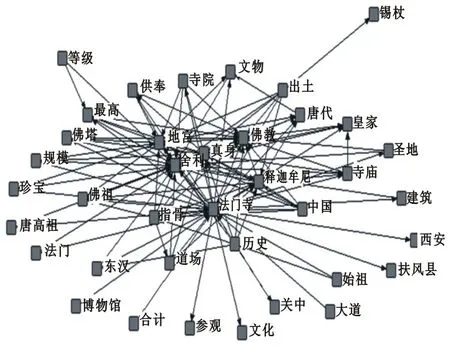

法门寺认知构成主要分为以下两个方面:①旅游吸引物。“法门寺、舍利、佛教”是出现频率比较高的三个旅游吸引物,体现了法门寺作为佛教旅游胜地的认知形象,“(指骨)舍利、佛教、真身、地宫、释迦牟尼”,是主要旅游吸引物。②旅游活动。主要的旅游活动是通过“参观”和“供奉”来体现(图6)。

图6 法门寺样本语义网络分析

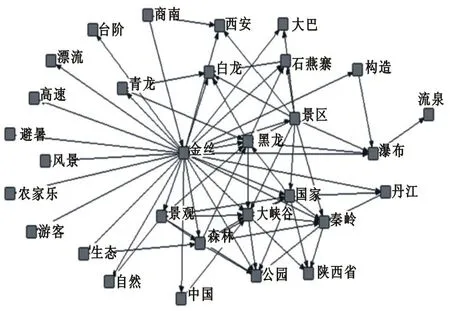

金丝峡的认知形象有:①旅游景点。“白龙(峡)、青龙(峡)、黑龙(峡)”是金丝峡代表性的山脉资源,而“石燕寨”是因张三丰而闻名的特色人文景点。②旅游吸引物和旅游活动。“大峡谷、瀑布、流泉”构成了金丝峡的主要旅游吸引物,“(丹江)漂流、避暑、农家乐”成为受大众青睐的旅游活动。③位置信息。由“陕西省、商南、西安”这些高频特征词可以定位出金丝峡的大概位置(图7)。

图7 金丝峡样本语义网络分析

太白山的认知形象有:①旅游景点。“太白山、大爷(海)、(太白)积雪”等高频词汇体现了主要景点。②旅游吸引物及旅游活动。“森林、冰川、日出、高山”这些词构成了金丝峡的主要旅游吸引物。词频最高的旅游活动则是“登顶、穿越、缆车”,可以发现太白山的游客主要是登顶观赏日出及徒步穿越。③位置信息。“西安、眉县、秦岭”凸显出了太白山的地理位置(图8)。

图8 太白山样本语义网络分析

4 陕西省5A级旅游景区情感形象分析

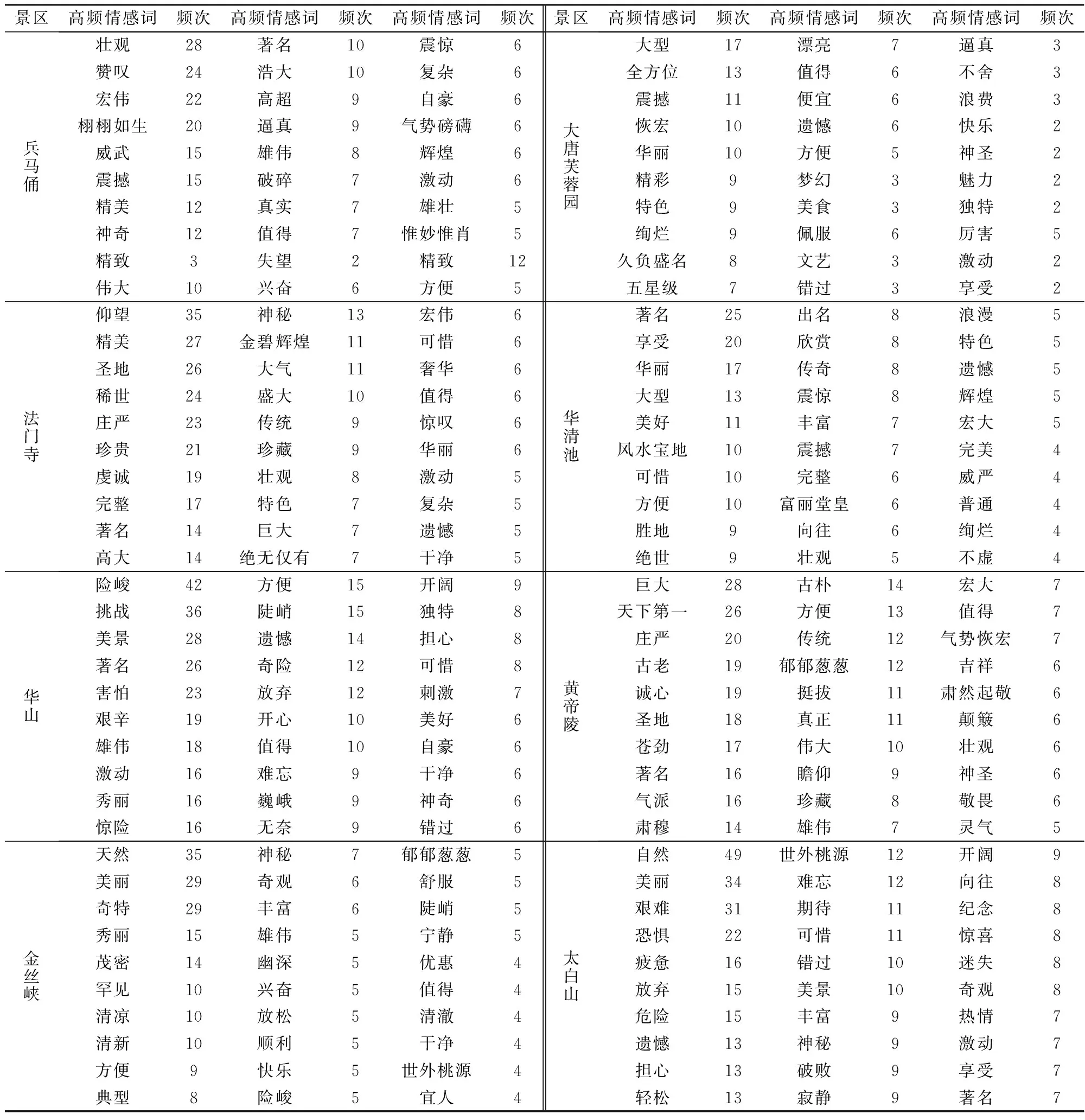

本文通过软件的情感分析功能获得样本的情感分布统计结果,同时将样本中陕西省八大5A级旅游景区的关于旅游者感知的高频形容词筛选出来作为情感分析的依据,最终得出游客对于兵马俑感知的积极情绪占80.16%,中性情绪占11.33%,消极情绪占8.51%。

由表1可见,一方面,游客的积极情绪主要来源于令人震撼的俑坑和栩栩如生的兵马俑;另一方面,游客消极情绪的指向也十分明显,大多是对景区的管理感到不满,例如有很多“黑车”和坑骗游客现象。大唐芙蓉园形象感知积极情绪占76.02%,中性情绪占15.79%,消极情绪占8.19%。对大唐芙蓉园形象的积极情绪主要来源于恢弘华丽的建筑、绚烂精彩的表演和水幕电影,“五星级”厕所也成为提高游客满意度和体验感的一个特色;而消极情绪则是认为票价和收费较高。法门寺形象感知积极情绪占84.51%,中性情绪占11.14%,消极情绪占4.35%。对法门寺形象的积极情绪主要来源于壮观大气的建筑、珍贵的佛指骨舍利和虔诚庄严的氛围,而消极情绪主要是对法门寺宝塔历史上被毁坏的经历。华清池形象感知积极情绪占60.61%,中性情绪占27.27%,消极情绪占12.12%。游客对华清池的积极情绪主要来源于对唐盛的向往与感叹,对表演的欣赏和享受,对历史传说中浪漫爱情故事的追溯;消极情绪主要是游客对杨玉环命运的感叹。华山形象感知积极情绪占52.94%,中性情绪占17.65%,消极情绪占29.41%,消极情绪比重相对较高。游客对华山形象的积极情绪主要来源于华山的秀丽风光和攀登高峰之后的自豪与感动;消极情绪主要来源于华山的险峻,部分游客因此而放弃,以及登山带来的疲劳。黄帝陵形象感知是以积极情绪和中性情绪为主,其中积极情绪占67.13%,中性情绪占31.21%,消极情绪占1.66%。游客对黄帝陵形象的积极情绪主要来源于高大挺拔的古柏、庄严肃穆的氛围和恢弘气派的建筑;消极情绪主要是上山路途较远,坐车颠簸和买香祭奠时遇到的坑骗现象。金丝峡形象感知是以积极情绪和中性情绪为主,其中积极情绪占48.15%,中性情绪占29.63%,消极情绪占22.22%。游客对金丝峡的积极情绪主要来源于独特地貌带来的天然奇观,山清水秀的风光和宁静宜人世外桃源般的环境,而消极情绪主要是由于山路难行而使人产生疲劳。在太白山形象感知中,积极情绪占52.5%,中性情绪占16.75%,消极情绪占30.75%。游客对太白山形象的消极情绪在陕西省八大5A级旅游景区中所占比例是最高的。积极情绪主要来源于对自然美景的享受,但同时游客的消极情绪也十分明显,主要是无奈放弃和错过的可惜和畏难情绪。

5 陕西省5A级旅游景区整体评价

旅游者对陕西省5A级旅游景区的形象认知直接影响到他们对陕西省旅游活动的认知,通过上述文本分析可综合比较得出陕西省5A级景区旅游形象认知构成的异同。纵观8大景区的旅游形象认知构成,发现以下这两个方面基本是共同具有的:旅游吸引物和旅游活动、位置信息。

不同之处主要体现在:①旅游景点。对含有多个旅游景点的综合旅游景区,如太白山、华山、金丝峡这一类以自然旅游资源为主,旅游者会选择性地游览其中有代表性的景点,因此“旅游景点”这一方面会成为旅游者认知构成的主要表现部分。②旅游服务设施。华山及兵马俑景区相对发展更加成熟、知名度更高、客流量更大,旅游者会对旅游景区的服务设施提出更高的要求,从而直接影响旅游者对旅游目的地形象的感知,成为认知构成的主要部分。比较特殊的景区如法门寺,属于宗教旅游胜地,旅游吸引物与旅游活动单一且针对性强,对于游客的认知构成起了几乎绝对性的主导作用。根据语义网络分析图可见,对太白山、金丝峡这样新晋的5A级旅游景区,旅游目的地形象认知构成的关键词数量和丰富程度要明显少于其他景区。

表1 高频情感词

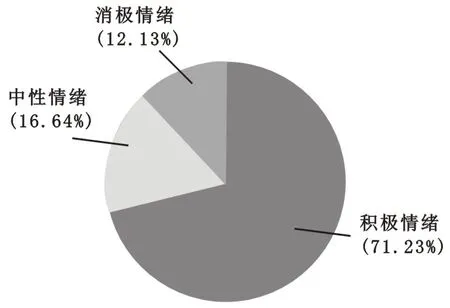

图9 情感分布统计平均值

旅游者对陕西省旅游情感形象以积极情绪为主,中性情绪和消极情绪较少。通过分析(图9),得出三种情绪的平均值,积极情绪所占比例为71.23%,中性情绪所占比例为16.64%,消极情绪所占比例为12.13%。其消极情绪产生的原因主要有:①景区管理问题。景区内存在强制消费、乱收费,游客遇到坑骗现象产生不满等情绪,如兵马俑、黄帝陵。②景区自然资源较为险峻。如华山、太白山比较险要,不免有游客产生无奈放弃或畏难情绪。③景区收费问题。如大唐芙蓉园,游客认为实际游览的体验与高票价带来的预期并不相符。

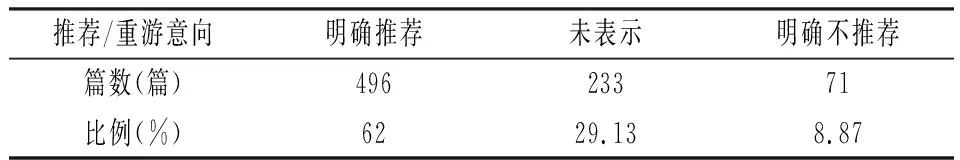

通过游客在样本游记中表现出的重游意愿和推荐意向,侧面反映出游客对陕西省旅游目的地整体形象的评价,见表2。在800篇有效样本游记中,游客明确表示满意而愿意再来或愿意推荐给他人的,如“一定不要错过、有机会还会再来一次”的有496篇,而明确表示不推荐的则有71篇,各自所占比例分别为62%、8.87%,其他的都为没有明确表示意向。可见,游客对陕西省旅游目的地形象的整体感知仍然以正面积极为主。同时在样本游记中看出,游客明确推荐的一般是拥有美景或特色建筑的景点、久负盛名的景区和美食,从而得出对于陕西省旅游形象的认知很大程度上源于丰富的旅游资源、长期沉淀的旅游热度和名声、传统特色的美食文化。

表2 游记中反映的推荐/重游意向统计

6 结论与讨论

6.1 结论

随着互联网媒体的普及和发展,互联网与电子信息技术成为新时代获取信息的主要手段,旅游者逐渐倾向于通过互联网去收集旅游目的地信息和发表关于旅游体验的言论与评价。各旅游网站为旅游者相互之间的交流提供了平台,网站上的游客评论、旅游攻略游记、旅游博客等内容丰富翔实,能够较真实反映游客对于旅游目的地形象的感知。本文是以网络游记为数据资料来源,以陕西省8大5A级旅游景区为案例地,利用内容分析法就游客对陕西省旅游目的地形象感知进行的研究,得到了以下主要结论。

首先,本文根据ROST Content Mining软件获得了陕西省八大旅游景区的高频特征词、语义网络图,同时分析了游客对陕西旅游目的地的形象感知,主要是由旅游吸引物和旅游活动、景点、位置信息、旅游服务与设施构成。位于人口规模较大城市中的景区,旅游者更多关注其位置与服务设施,而人口规模较小城市中的景区旅游者往往关注旅游吸引物和旅游活动,反映出中小型城市中旅游景区还是最主要的吸引物,而在大型城市中旅游者对旅游景区的需求有所下降,更多的关注基础服务设施。除此之外,新进5A级景区的旅游目的地形象认知构成的关键词数量和丰富程度要明显少于其他的景区。

其次,通过对样本的情感高频词分析和情感分布统计,发现旅游者对陕西旅游情感形象以积极情绪为主,中性情绪和消极情绪较少,其中消极情绪所占比例71.23%,中性情绪所占比例为16.64,消级性情绪所占比例为12.13%,消极情绪主要是来源于景区管理问题、自然资源较为险峻、景区收费与实际体验不符等方面。

第三,通过对样本游记的统计分析,发现明确表达推荐和重游意向的游客占多数,推荐一般是拥有美景、特色建筑的景点,外负盛名的景区及美食,从而得出对于陕西省旅游形象的认知很大程度上源于其丰富的旅游资源、长期沉淀的旅游热度和名声、传统特色的美食文化。陕西旅游目的地形象整体感知以正面积极为主。

6.2 讨论

陕西省已经初步形成以“十三朝古都”的西安市为中心,以文化旅游资源为特色,人文景观与自然景观相结合的旅游格局,并向集合生态旅游、度假旅游、红色旅游,体验性旅游等旅游方式的综合性世界级旅游目的地的方面转变。在2018年全省旅游工作会议上,陕西省计划按照优质旅游发展要求,以“文化陕西”和“了解中国从陕西开始”整体旅游形象为统领,提升游客对陕西旅游整体形象的认知度、认可度和共鸣感,这将为针对陕西省旅游目的地形象的后续研究提供条件和空间。