基于多维贫困测度的民族地区乡村旅游扶贫对象识别研究

——以甘南藏族自治州扎尕那村为例

(西北师范大学 旅游学院,甘肃 兰州 730070)

1 引言

乡村旅游扶贫对解决民族地区的乡村贫困问题意义重大,其核心问题是对贫困人口的精准识别与精准帮扶。国内外关于乡村旅游扶贫已做了大量研究,成果显著。从研究内容看,国外针对乡村旅游扶贫的研究主要集中在扶贫方式[1-3]、扶贫的影响[4-6]和扶贫绩效[7-9]三个方面。在乡村旅游扶贫方式研究方面,主要涉及社区旅游、农业旅游、文化遗产旅游,并且在一定程度上涉及到旅游产业各部门之间的内在联系,为旅游扶贫提供了较全面的发展方式。在乡村旅游扶贫影响研究方面,旅游产生的经济影响是国外学者较早关注的一个话题。随着研究的深入,人们开始意识到旅游发展给贫困地区带来经济影响的同时,它产生的非经济影响也同样显著,而这种显著的非经济影响则主要表现在旅游对贫困地区的社会、文化、环境的正面和负面影响上。例如,Kevin Kiernan以老挝为个案,指出将自然保护作为贫困地区的减贫方式会产生显著的效果[10]。在乡村旅游扶贫绩效研究方面,主要集中在旅游扶贫影响因素、旅游扶贫带来的综合效益、贫困地区中贫困人口的受益和代价等不同方面。从研究区域来看,国外乡村旅游扶贫侧重于社区和经济发展落后而旅游资源相对丰富的非洲、南美洲、亚洲等发展中国家或地区。从研究方法来看,旅游乘数效应是国外学者研究旅游扶贫常用的一种研究方法。近年来,地理学、社会学、旅游学等相关学科的研究方法被逐渐引入旅游扶贫的相关研究中。与国外相比,国内乡村旅游扶贫研究开始得较晚。从研究内容来看,主要集中在旅游扶贫模式[11-13]、扶贫绩效[14-16]、扶贫参与[17-19]研究等方面。从研究方法来看,数理统计是国内学者较常用的一种方法。例如,龙祖坤等采用数据包络分析法,完成了对韶山市新湖村的旅游扶贫效率测算[20];张海燕、向媛运用层次分析法对湘西土家族自治州乡村的旅游扶贫绩效进行了评价[21];洪京以邵阳为例,运用参与式农村评估法,探讨了乡村地区旅游扶贫中贫困人口受益机制[22]等。

综上所述,乡村旅游扶贫研究多以宏观区域为主,微观单元的实证分析较缺乏;在研究对象的选取上,缺少对贫困人口应有的关注,贫困人口精准识别的研究较少。据此,本研究拟以甘南藏族自治州扎尕那村为例,构建反映当地贫困现状的维度与指标体系,利用多维贫困测量方法实现对区域乡村旅游扶贫对象的识别,以期为小尺度的旅游扶贫定量研究与旅游精准扶贫提供一定的借鉴。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究区概况

研究区扎尕那村位于甘肃省甘南藏族自治州迭部县西北30km的益哇乡,是民族地区乡村旅游的典型代表,为国家旅游扶贫的重点地区。全村共有207户1534人,约有70%的农户,是一个典型的半农半牧藏族村寨。

2.2 维度指标选取

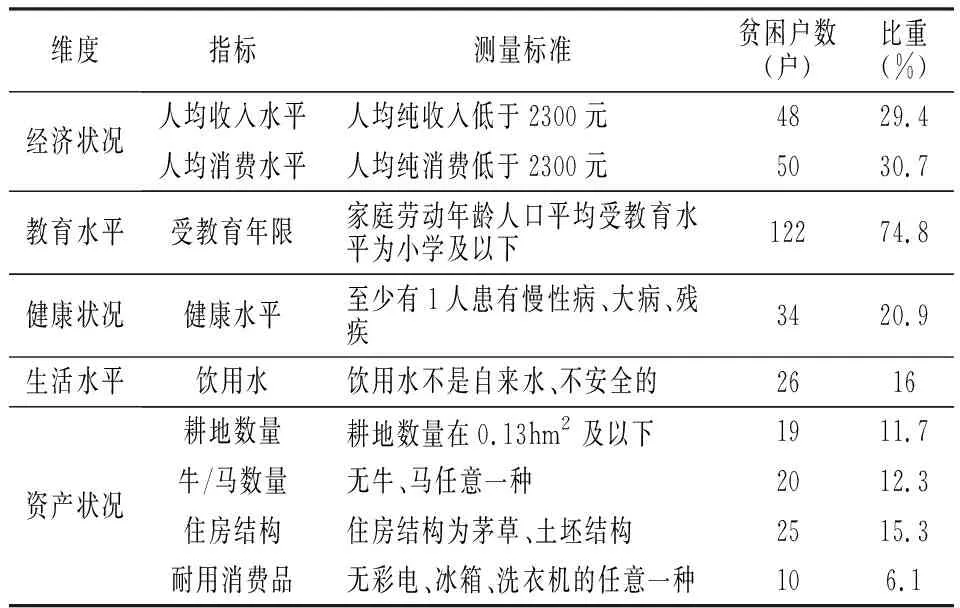

乡村旅游扶贫对象的识别维度和指标的选取主要依据联合国千年发展目标、人类发展指数和多维贫困指数的相关技术要求与国家扶贫办农村贫困调查指标,以及《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》中提出的主要任务指标,并根据民族地区乡村的实际情况与数据的可获得性,遵循全面、有效、具体、可操作的原则,选取经济状况、教育水平、健康状况、生活水平、资产状况5个维度指标,收入水平、消费水平、受教育程度、健康水平、饮用水、耕地数量、牛/马数量、主要家庭工具和耐用消费品9个具体指标来研究乡村旅游扶贫的精准识别问题,具体见表1。

表1 多维贫困指标及临界值

2.3 多维贫困测度方法与指标权重确定

研究采用多维贫困测度方法来研究扎尕那村乡村旅游扶贫精准识别问题,公式为:

(1)

(2)

M(k)=H(k)×A(k)

(3)

(4)

2.4 数据来源

本研究调研共分三次进行:2017年6月1日—6月5日,主要采取逐户调查的方式;2017年7月8日—7月13日,主要采用逐户随机调查和部分贫困家庭深度访谈的方式;2017年9月30日—10月3日,采用逐户随机调查和重点贫困家庭深度访谈的方式。三次调研与访谈共发放问卷173份,其中有效问卷163份,有效回收率为94.2%;贫困家庭深度访谈实录共获取32份,调研所获数据基本上能反映区域乡村旅游扶贫情况。

3 结果与分析

3.1 扎尕那村旅游扶贫对象一维贫困测度

应用EXCEL软件统计得出区域一维贫困测度结果见表2。从表2可见,在教育维度上,家庭劳动年龄人口平均受教育水平为小学及以下的贫困家庭有122户,贫困发生率为74.8%。在经济维度上,人均纯收入在2300元以下的贫困家庭共有48户,贫困发生率为29.4%;人均纯消费支出在2300元以下的贫困家庭有50户,贫困发生率为30.7%。在健康维度上,家庭中至少有1人患有慢性病、大病或残疾的贫困家庭有34户,贫困发生率为20.9%,仅次于收入贫困的发生率。对扎尕那村村民而言,健康状况虽然不能成为部分村民致贫的主要原因,但它产生的高额费用无疑会进一步加重贫困家庭的贫困程度。相比以上3个维度,生活水平与资产状况维度的贫困发生率相对较小。由此可见,目前扎尕那村面临的一维贫困主要集中在教育、经济和健康方面,尤其以教育贫困最为突出。

表2 扎尕那村一维贫困测度结果

3.2 扎尕那村旅游扶贫对象多维贫困测度

扎尕那村旅游扶贫对象多维度EXCEL统计:按照国际通行标准,当3个及3个以上维度指标同时贫困则认为存在多维贫困。根据调研数据发现:从任意两个维度同时产生贫困的发生率来看,教育与健康维度同时贫困的发生率最高,为17.18%;其次是教育与生活维度,贫困发生率为15.34%。从任意3个维度同时产生贫困的发生率来看,教育、健康、生活水平3个维度同时贫困的家庭最多,共有15户,贫困发生率为9.2%;其次是经济、健康、教育同时贫困的家庭,共有11户,贫困发生率为6.75%。从任意4个维度同时产生贫困的发生率来看,教育、经济、健康和生活同时贫困的家庭数最多,共有9户,贫困发生率为5.52%。而5个维度同时发生的贫困的家庭仅有1户,贫困发生率为0.61%。表明目前扎尕那村多维贫困的现状依然突出,需要进一步分析其贫困发生率、贫困剥夺份额以及多维贫困指数,弄清其真正贫困的原因及其影响因素。

扎尕那村旅游扶贫对象多维贫困测度结果整体分析:根据多维贫困测度公式(1)—(3)对扎尕那村各家庭的贫困发生率H、贫困剥夺份额A和多维贫困指数M0进行测算,结果见表3。从表3可见,当K=3时,农户的贫困发生率为6.7%,多维贫困指数为0.031;当K=4时,农户的贫困发生率为5.5%,多维贫困指数为0.026;当K=5时,农户的贫困发生率为4.3%,多维贫困指数为0.025。表明在K≥3的情况下,扎尕那村的家庭贫困发生率和多维贫困指数均呈逐渐降低的趋势。原因是:随着旅游业的发展,当地的贫困人口逐渐减少,贫困状况有了明显改善,从侧面进一步验证了发展旅游对促进民族地区贫困人口减贫、脱贫方面的巨大作用。在贫困剥夺程度上,当K=3时,贫困剥夺程度为45.5%;当K=4时,贫困剥夺程度为46.7%;当K=5时,贫困剥夺程度增加到58.6%。在不同指标贫困线K(K=3,4,5…9)下,扎尕那村贫困剥夺份额的数值在逐渐增加,说明随着贫困发生率的逐渐降低,当地多维贫困人口面临的被剥夺程度也日益严重。

表3 扎尕那村多维贫困测度结果

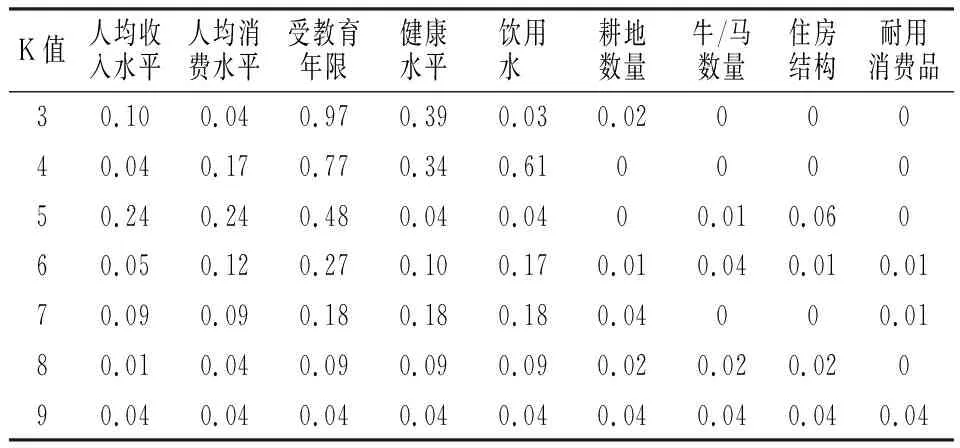

扎尕那村旅游扶贫对象多维贫困各指标贫困发生率与贫困指数分析:计算多维贫困各指标发生率与贫困指数见表4、表5。从表4、表5可见,当K=3时,对家庭贫困的发生率由高到低,分别为受教育年限、健康水平以及人均收入水平;当K=4时,受教育年限对家庭多维贫困的影响率仍最高,但与K=3时的情况相比,除耕地数量、牛/马数量、住房结构、耐用消费品4个指标为对家庭多维贫困造成影响较小之外,其他各指标的影响率都大于收入水平的指标,这在一定程度上反映出样本家庭除收入之外存在多维贫困。整体来看,扎尕那村民在教育上受剥夺的贫困发生率高于收入等其他指标,其次为健康水平、人均消费水平、人均收入水平3个方面,其中受教育年限是主要因素,然后是健康水平。因此,在进行旅游扶贫开发过程中,要将教育作为旅游扶贫的重点之一。

表4 K≥3时各指标的贫困发生率

表5 K≥3时扎尕那村多维贫困指数分解(%)

表6 主要解释变量的名称与变量描述

3.3 扎尕那村多维贫困影响因素

扎尕那村多维贫困影响因素变量与模型选择:在扎尕那村实地调研获取的数据资料表明,造成家庭贫困的原因不仅来自户主本身,还在一定程度上受家庭微观环境和村级特征的影响。因此,本研究选取户主特征、家庭资源禀赋、村级特征3组变量作为扎尕那村各家庭多维贫困的解释变量。其中,户主特征包括户主的性别、户主的受教育年限、户主的年龄和户主的健康状况4个变量;家庭资源禀赋包括家庭人口结构、受教育水平、劳动力资源、家庭负担和家庭旅馆数量5个变量。根据扎尕那村多维贫困测度的结果,选取测度样本时将样本中的家庭多维贫困状况作为因变量,取值为0或1。鉴于变量可选的值只有两个,符合二值选择模型的建立条件,本研究选用Probit模型对扎尕那村多维贫困影响因素进行回归分析,利用回归系数的边际效应,对各因素的影响程度进行了解释。

扎尕那村多维贫困影响因素:通过计算得出多维贫困的Probit回归系数与多维贫困边际效应见表7。从表7可见,家庭未成年人口、距离景区的远近与家庭贫困之间存在显著的正向影响关系;户主的受教育水平、户主的健康状况、家庭人口规模、家庭成员的受教育水平与家庭贫困之间存在显著的负向影响关系;户主的性别、户主的年龄、家庭劳动力资源、家庭旅馆客房数量与家庭贫困之间的影响关系不显著。从不同变量之间的影响程度比较来看,在正向影响关系中距离景区的远近对家庭贫困的影响程度最大,其次是家庭未成年人口数量;在负向影响关系中,家庭成员的受教育水平对家庭贫困的影响程度最大,其次是户主的健康状况,家庭人口规模对家庭贫困的影响程度最小。

从户主特征来看,户主的性别系数为-0.168,影响方向与预期一致,但并不显著。由于社会风俗的不同(家族同居),加之来自旅游扶贫开发的影响,在一定程度上削弱了性别对家庭贫困状况的影响程度,从而呈现出不显著特征。户主年龄的回归系数为0.261,对家庭多维贫困概率并未产生显著影响。而户主受教育水平的回归系数为-0.730,边际概率为-0.199,表明户主的受教育水平对家庭多维贫困概率的影响显著为负。户主健康状况的回归系数为-1.087,边际概率为-0.380,说明户主的健康状况对家庭多维贫困概率的影响有着显著的负向作用,即户主的身体越健康,家庭陷入贫困的概率就越低。

从家庭资源禀赋特征来看,家庭人口规模的回归系数为-0.329,边际概率为-0.09,表明家庭人口规模对家庭贫困概率存在显著的负向影响。即家庭人口每增加1人,家庭陷入贫困的概率就降低0.09。家庭成员的受教育水平与家庭多维贫困同样存在着显著的负向影响,表明受教育水平在提升家庭抗风险能力、降低家庭贫困脆弱性方面具有重要作用。鉴于旅游业具有的低门槛、可进入性强的特点,在一定程度上弱化了劳动力人口数量对家庭贫困的影响程度。从回归系数和边际效用看,对家庭贫困的影响作用不显著。家庭未成年人口数量的回归系数为0.487,边际概率为0.133,说明家庭未成年人口的数量与家庭多维贫困之间具有显著的正向影响关系。即家庭未成年人口每增加1人,家庭陷入贫困的概率就会提高0.133。家庭旅馆客房数量的回归系数为0.006,边际概率为0.002,表明拥有家庭旅馆的实际数量并未对家庭的贫困概率产生显著影响,这从侧面反映出在民族地区对驾车旅游者而言具有当地特色的住宿风格才是他们最先考虑的因素。

从村级特征来看,极级特征的回归系数为0.517,边际概率为0.141,表明距离景区的距离对家庭贫困起着显著的正向作用,影响方向与预期基本一致。即居住地距离景区越远,家庭陷入贫困的概率就越大,这与扎尕那村的实际状况相一致。在扎尕那村,由于部分家庭居住地距离景区较近,在旅游资源及信息的获取方面比居住地距离景区较远的家庭享有更多的优先权,从而对家庭的收入状况产生了一定的积极影响(表7)。

表7 扎尕那村多维贫困影响分析结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平,括号内的数值为标准差。

4 结论与建议

首先,从多维贫困发生率来看,民族地区乡村居民不仅面临收入上的贫困,还面临着教育、健康、生活等多方面的贫困,尤其是以教育贫困最为严重。在家庭内部因素和外部因素的影响下,民族地区部分贫困人口因资金匮乏、能力不足而被排斥在当地旅游扶贫项目之外。受以往贫困识别指标的影响,仅从经济层面来识别旅游扶贫对象,并不能很好地反映民族地区贫困的全貌,在一定程度上也未能对旅游扶贫对象进行有效识别。其次,从家庭多维贫困影响因素来看,民族地区乡村居民户主的受教育水平、健康状况、家庭人口规模及家庭成员的受教育水平与家庭贫困之间存在显著的负相关,而家庭未成年人口数量与距离景区远近则与家庭贫困之间存在显著的正相关,这表明影响家庭贫困的因素是多方面的,不仅受到户主的影响,同时还会受到家庭资源禀赋、村级特征的影响等。

从本文对扎尕那村的研究结果来看,以收入水平为指标的贫困发生率与多维贫困发生率之间存在着显著的差距。随着贫困性质的不断变化,测度方法和全面反映贫困状况的维度、指标的选取则成为乡村旅游扶贫对象精准识别的关键,对有着特殊地域环境的民族地区更是如此。因此,在民族地区乡村旅游扶贫的实践中,既要重视乡村居民的收入,还应关注多维贫困的现实状况。针对不同家庭的教育、经济、生活以及资产状况,应进行多维贫困测度的精准识别与区分,从而提高民族地区乡村旅游扶贫的精准度与有效度。其次,要根据民族地区的实际情况,对家庭的多维贫困影响因素进行有效识别,在此基础上根据贫困家庭的特点和影响因素有针对性的对贫困人口进行能力提升、权利赋予以及发展机会的创造,从而实现民族地区乡村旅游扶贫的精准帮扶,走出困境。