国内外旅游体验研究进展与启示

(江西财经大学 旅游与城市管理学院,江西 南昌330013)

1998年,美国PineⅡ、Gilmore提出体验经济时代来临,指出体验经济是继农业经济、工业经济与服务经济之后的第四个发展阶段,并认为体验是围绕消费者创造出的难以忘怀的经历[1]。旅游体验已成为景区价值的源泉,旅游经济持续增长的动力。长期以来,我国景区开发的旅游产品参与性弱、游客体验不佳等问题突出,严重影响到游客的重游意愿和推荐意愿。旅游体验研究可为增强旅游目的地的竞争力和可持续发展提供理论指导。同时,旅游体验是旅游世界的核心,也是最具有衍生能力的成分,它能统驭整个旅游研究思想和旅游这一庞大学科[2]。加强旅游体验研究有助于解决旅游研究理论空洞化的问题,具有重要的学术价值。本文试图通过对旅游体验相关文献的分析,了解国内外旅游体验研究的进展,系统梳理旅游体验研究的内容和方法,旨在为我国旅游体验研究提供参考与借鉴。

1 国外旅游体验研究进展

国外旅游体验研究始于20世纪60年代,其中,Boorstin是旅游体验研究的先驱者,为旅游体验研究奠定了基础。此后,MacCannell、Turner、Cohen、Urry、Smith等分别对旅游体验展开了深入的研究,相关学术著作相继问世,如Ryan的《旅游体验》就是一本从“旅游”角度探索体验的专著。旅游体验研究已得到国外研究者的普遍关注,研究内容主要集中在以下几个方面。

1.1 旅游体验基础理论研究

旅游体验的概念内涵:国外研究者对旅游体验的认识经历了一个不断发展的过程,他们分别从不同的学科视角对旅游体验进行了阐释。Boorstin基于历史学的视角,认为旅游体验是一种流行、庸俗的消费方式,游客实际旅行在肤浅的“虚假事件”中[3];MacCannell从社会学视角指出旅游体验体现了游客对真实性的一种追求和体验[4];Graefe等从心理学角度理解旅游体验,认为旅游体验是一系列特定体验活动的产物,是由个人感知、地方印象、所处情境、个性等许多复杂因素构成的一个综合体[5]。早期研究者对旅游体验的定义强调旅游体验与日常生活的差异性,但自20世纪90年代以来旅游体验与日常生活迥然不同的观念受到了挑战[6]。Lash等基于人类学的视角,认为游客曾经只有在到达目的地才能获得的体验,当前在日常生活的各种环境中同样可以获得,人们多数时候都处在成为游客的过程,无论是在度假还是在日常活动当中[7]。由于体验本质的复杂性,学术界对旅游体验的定义仍未达成共识,但对其内涵的认识较为一致,即旅游体验是游客在与惯常生活环境不同的情况下所获得的愉悦、放松等个人经历。

旅游体验维度及形成因素:旅游体验的维度构成是旅游体验研究中的重要内容。Comic等采用现象学方法探讨了旅游者体验的心理要素,包括期望理想化的世界、企图逃避日常生活、认识和理解周围世界等[8];Walls等讨论了消费者体验的理论基础,描述了有关酒店和旅游业消费者的体验构成,认为消费者体验包括普通体验、非凡体验、认知体验和情感体验四个部分,有助于了解酒店和旅游环境中消费者的体验[9]。为了解决游客体验被片面理解为高峰体验这一问题,Quan等构建了游客体验的结构模型,将游客的高峰体验和辅助性消费体验两个维度整合为一个相互关联的整体[10]。此外,Agapito等通过对游客体验感官维度理论的讨论,提出了游客整体体验感官维度的概念框架[11]。旅游体验是在多种因素共同作用下形成的,Sfandla等基于价值线逻辑构建了旅游体验网络,该网络由公司/服务商、消费者/游客和其他元素及其之间的关系构成,同时探讨了游客体验共创问题[12];Neuhofer等通过将旅游体验、体验共创、多重信息通讯技术三个要素统一起来,构建了技术增强旅游体验的研究框架[13]。

1.2 旅游体验类型研究

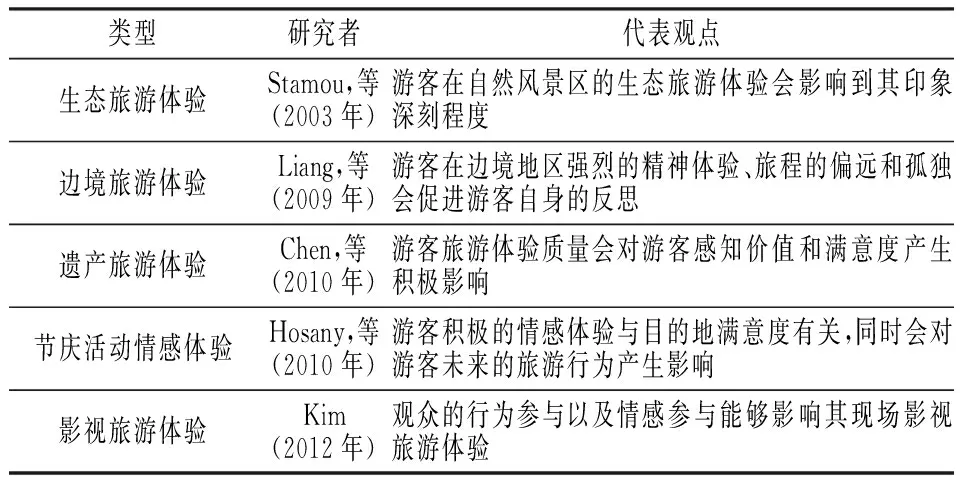

国外研究者对多种类型的游客体验展开了案例研究,如主题公园游客体验、邮轮体验、朝圣体验、志愿者旅游体验和黑色旅游情感体验等。Bigne等通过对主题公园游客体验的研究,分析了游客在主题公园中快乐和兴奋情绪对满意度和行为意向的影响[14]。部分研究者对游客邮轮体验进行了探讨,认为在大多数情况下,友谊、学习机会和参观的地方是游客邮轮体验的重要组成部分[15],同时游客的邮轮体验会对他们的满意度评估和推荐意愿产生积极影响[16]。Andriotis从精神、文化、环境、世俗和教育五个方面对阿托斯圣山的游客宗教旅游体验进行了研究[17];Andrew采用定性研究方法探讨了在肯尼亚泰塔发现中心度假的志工旅游体验,指出志工在旅游过程中感受到强烈的责任感,同时志工更多地将他们的体验描述成休闲体验而非工作体验[18];Kidron对以色列大屠杀的成年幸存者(迄今为止的后裔)到暴力遗址进行寻根旅行的黑色旅游情感体验进行了探究[19]。此外,Stamou等[20]、Liang等[21]、Chen等[22]、Hosany等[23]和Kim[24]分别对生态旅游体验、边境旅游体验、遗产旅游体验、节庆活动情感体验和影视旅游体验展开了研究(表1)。

表1 旅游体验类型研究

1.3 旅游真实性体验研究

1973年,MacCannell将“真实性”概念引入游客动机和旅游体验的社会学研究中,自此旅游体验的真实性成为旅游研究的热门话题。游客体验真实性大致分为客观主义、建构主义、后现代主义和存在主义4种类型。客观主义的真实性的代表人物为Boorstin、MacCannell,他们强调旅游的客体对象与原物必须完全对等;Boorstin认为游客旅行在肤浅的“伪事件”中,但都认为周围的事物是真实的[3]。而MacCannell指出游客所体验到的当地文化并非是原始真实的,而是经过经营者修饰的舞台化真实的文化[4]。20世纪80—90年代,越来越多的研究者认为游客所寻求的真实性并不是客观真实性,而是社会建构起来的一种符号、象征性的真实,这种观点以Cohen、Bruner为代表[25]。Cohen认为建构的真实随着社会的发展逐渐演变为真正的真实[26]。Bruner指出旅游客体之所以认为真实是因为符合游客的想象[27]。后现代主义真实性比建构主义真实性的观点更激进,他们完全不把“不真实”当成一个问题[25]。Eco以迪斯尼乐园为例,通过解构原件与复制品之间以及符号与现实之间的关系,消除了游客体验“真”、“假”之间的界限,完全解构了真实性的概念[28]。自1999年王宁提出存在主义真实性后,存在主义真实引起了国外研究者的兴趣。如Steiner等探讨了存在性真实的概念,即通过旅游活动产生或追求的一种存在状态,并认为在完全逃离日常琐事后游客能在一个阈值内获得真实的体验[29]。近20年来,国外研究者对旅游体验真实性的研究增多,对其认识也更加深入。

1.4 旅游体验的影响因素研究

游客体验的影响因素一直是旅游体验研究的重要议题之一。影响游客的体验因素众多,包括新奇感[30]、地理意识[31]、游客行为和情感参与[32]、游客国籍[33]、游客心情和期待[34,35]等因素。但随着科技的进步,各种通讯技术逐渐应用于游客的旅行当中,提升了游客体验,这一现象越来越引起国外研究者的关注。Tussyadiah等的研究表明,在线旅游视频会对游客体验起到调节作用[36];Wang等对使用智能手机的游客评论进行了研究,发现游客通过智能手机进行现场信息搜索能增强旅游体验,并影响到他们对目的地的看法[37];Kim等探讨了社交网站的使用对社会支持和旅游体验的影响,表明旅行中参与社交网站上的社交活动越多,得到的社会支持也越多,对旅游体验产生的积极贡献越大[38]。

旅游体验受到多种因素的综合影响,而当前国外研究者侧重于探讨单一因素对游客体验的影响,难以把握该因素在体验形成过程中的作用机理与大小。同时,研究者们侧重于探讨游客自身行为、特征、旅游辅助工具等因素对旅游体验的影响,而对游客之间、游客与目的地居民之间的交流互动对旅游体验的影响研究较匮乏。

1.5 旅游体验的影响研究

从已有研究来看,国外旅游体验的影响研究聚焦于旅游体验对游客满意度、忠诚度、身体健康状况、行为意向、度假行为等方面的影响。旅游体验体现了游客对旅游目的地的感知价值,这种感知价值会对游客的满意度产生直接的影响[34,39],并能提高忠诚度[40]、生活满意度[41,42]和身体健康水平[43,44]。大量的案例研究显示,旅游体验是影响游客行为意向(包括推荐意愿和重游意愿两个维度)的关键因素之一。如Andriotis等[45]、Huang等[46]、Robinson等[47]证实了游客旅游体验所引起的满意度会对他们重访意愿或推荐行为产生积极的影响;Lehto等研究证实,先前的旅游体验会对重游者的活动参与产生影响[48]。旅游体验还会作用于游客的景观偏好、期望和记忆等方面。Marta等以唐阿纳国家公园的游客旅游体验为例,发现积极的现场体验对游客景观偏好具有正向影响[49];Larsen从心理层面探讨了游客体验,认为游客体验会对其新的期望产生影响[35];Kim等研究认为旅游体验会影响人们的记忆,个人倾向于回忆积极的旅游体验[50]。

1.6 旅游体验研究方法

国外研究者综合运用定性方法、定量方法、定性与定量相结合的方法来研究旅游体验。就定性分析方法来看,可细分为访谈法、主题分析法、照片引谈法、文本分析法等类型。Tung等通过对游客进行深入访谈获取研究资料,采用扎根理论对访谈资料进行定性分析,揭示了难忘旅游体验的本质以及促进游客记忆形成和保留的触发因素[51];Mkono采用主题分析方法对维多利亚两家瀑布度假酒店的游客餐厅体验在线评论进行了研究[52];Matteucci采用照片引谈法对弗拉门戈游客的非物质文化遗产旅游体验展开了研究,该研究由查找照片、选择特定照片、制定访谈计划、进行访谈和分析文本数据五个步骤构成[53]。此外,Wang等通过文本分析方法对使用智能手机的游客的评论进行了研究,探讨了智能手机的应用对游客体验产生的影响[37]。定量分析方法主要以数理统计分析和结构方程模型为主。Munar等以参观西班牙马洛卡的丹麦和挪威游客作为研究对象,采用统计分析法对游客通过社交媒体分享旅游体验的动机进行了研究[54];Jin等为了研究体验质量对游客感知价值、满意度、水上公园形象和游客行为意向的影响,构建了五者之间相互作用的概念模型,并采用结构方程模型进行了验证[39]。此外,部分研究综合运用定性与定量两种方法,以提高研究的信度和效度,如Andriotis综合运用统计分析法和参与观察法研究游客邮轮体验对其行为意向的影响[45]。

2 国内旅游体验研究进展

国内的旅游体验研究起步较晚,20世纪90年代末,谢彦君较早开展旅游体验研究,自此旅游体验引起国内旅游研究者的关注。综观现有的研究文献,国内旅游体验研究主要集中在以下几个方面。

2.1 旅游体验基础理论研究

旅游体验基础理论问题是国内旅游体验研究的重要话题,包括对概念内涵的认识、理论模型的构建等。对旅游体验的概念内涵,国内部分研究者从游客满意的角度进行了定义[55],甚至将其等同于游客满意度[56]。邹统钎指出,旅游体验是游客对目的地事物或事件的观察或参与过程以及在该过程中所形成的感受[57];黄鹂认为旅游体验是指游客对旅游产品的认知反应,游客在旅游产品认知的基础上产生的一种情感反应[58];邹统钎等基于PineⅡ、Gilmore等研究,将旅游体验分为娱乐、教育、逃避、美感与移情5种类型[59];龙江智等从现代意识谱理论出发,构建了游客旅游体验层级的理论模式,将旅游体验划分为感官、认知、情感、回归、灵性等不同意识深度的层级,对游客旅游体验质量评估具有借鉴意义[60]。此外,陈才等基于“认同”的视角,对旅游体验的认同成分进行了深入分析,认为旅游体验呈现出各种形式的认同,包括目的地认同、角色认同、文化认同和自我认同[61]。

旅游体验是个人特征与旅游环境相互作用的产物,旅游体验的实现过程可从行为情境和情感情境两个方面进行研究。谢彦君从格式塔心理学和现象学的角度出发,构造了一个可以描述游客旅游体验的旅游行为情境即旅游场[62],并构建了旅游情感体验模型[63]。此外,谢彦君还根据旅游期望和体验之间的影响关系,提出了旅游体验的质量交互模型,用来描述期望和旅游体验之间的关系[64]。总体上来看,国内对旅游体验的内涵还没有达成统一的认识,基础理论研究尚显不足,影响到我国旅游体验研究的学术对话和研究的深化。

2.2 旅游体验的类型研究

国内旅游体验的类型研究与国外具有共同点,如都对边境旅游体验、遗产旅游体验、宗教旅游体验和影视旅游体验等进行了研究。同时,民族旅游体验、乡村旅游体验和红色旅游体验研究备受国内研究者的关注。黄耀丽等分析了沙漠特色旅游体验的形成过程和机制[65];周永博等以苏州平江历史文化街区为案例,构建了游客遗产旅游体验的开发框架[66];崔庆明等采用深度访谈法研究了西藏旅行者的旅游体验[67];李秋雨等对影视主题公园游客体验感知价值的影响因素进行了研究[68]。此外,马凌等以西双版纳傣族泼水节为例,对传统节庆游客体验的感知价值维度进行了测量[69];陈超群对乡村旅游者体验的真实性进行了定量研究[70];乔海燕等以体验型旅游为立足点,探讨了百色市红色旅游发展战略[71]。

2.3 旅游真实性体验研究

与国外一样,旅游体验的真实性问题也引起了国内研究者的广泛关注,但由于国内体验真实性研究起步较晚,所以主要借鉴国外的真实性理论开展研究,并将相关理论应用于旅游实践[72]。王宁提出了存在主义真实性,并从个人自身和人际两个维度对存在性真实进行了深入剖析[25];陈岗构建了旅游体验真实性的概念体系,即“客观主义”真实性、“文化附会”真实性、“主体文本”真实性、“行为模式”真实性、“享乐主义”真实性和“主客一体”真实性[73]。针对旅游体验失真现象,有研究探讨了塑造旅游体验真实性的途径,如陈伟凤等以遗产旅游体验失真为例,从“存在性真实”角度出发,提出了塑造遗产旅游体验真实性的4种途径,即旅游对象价值感官化、居民意见主导化、体验形式参与化和旅游解说全面化[74]。

2.4 旅游体验的影响因素研究

国内研究者起初主要对影响游客体验的相关因素进行定性分析,所得结论的科学性和影响因素对旅游体验的作用机制、影响程度等问题有待进一步验证。周思芬等认为,游客体验受游客个性、情感、经历、生活环境、受教育程度等个人因素的影响,景点数目、景观空间面积等是决定体验强弱的关键因素,旅游线路安排、导游解说、旅游交往关系等也在一定程度上对游客体验产生影响[75];丛丽等采用内容分析法对游客在大熊猫基地的旅游体验展开了研究,结果表明游客的秩序、参观游览的季节、大熊猫的行为状态、价格等因素会对游客体验满意度产生影响[76]。之后,国内研究者开始重视采用定量或定量与定性相结合的方法对旅游体验的影响因素进行研究,但研究成果有限。李秋雨等以长影世纪城为案例,采用统计分析法得出影响游客体验价值的因素有门票价格过高、游览时间紧凑、参与度低等[68];方叶林等采用结构方程模型研究战争纪念馆游客旅游动机对其体验的影响,结果显示“责任和义务”是游客访问战争纪念馆的主要动机,对“个人情感体验”和“教育体验”具有显著的正向影响[77];罗盛锋等运用结构方程模型验证了情感因素对旅游产品体验评价具有显著的正向影响[78]。

2.5 旅游体验的影响研究

旅游体验的影响研究是国内旅游体验研究的重要主题之一,研究主要围绕旅游体验对游客满意度、忠诚度和行为意向的影响。罗盛锋等[78]、黄鹂等[79]通过研究发现游客的旅游体验价值会积极影响他们的满意度;向文雅以张家界土家风情园为案例地,采用结构方程模型探讨了游客体验质量和游客忠诚度之间的关系,结果表明游客体验质量对游客忠诚度具有显著的正向影响[80];沈鹏熠[81]、刘静艳等[82]运用结构方程模型方法对旅游体验对游客行为意向的影响进行了研究,指出旅游体验对游客行为意向具有间接影响作用。

2.6 旅游体验研究方法

国内旅游体验的定性研究主要以概念研究、访谈法和文本分析为主。崔庆明等采用深度访谈法研究了西藏旅行者的旅游体验[67];丛丽等以成都大熊猫繁育基地为研究对象,采用内容分析法和主题分析法两者相结合的方法对游客网络评论文本进行分析,探讨了旅游者野生动物旅游体验的核心与实质[76]。国内旅游体验的定量研究以统计分析和结构方程模型为主。沈鹏熠采用结构方程模型方法探讨了旅游体验对游客行为倾向的影响机理[81]。部分研究者将定性方法与定量方法结合起来,如余志远采用主题分析法、扎根理论和统计分析法对背包客的旅行体验进行了研究[83]。

3 国内外旅游体验研究比较

3.1 研究背景

国内外旅游体验研究所处的社会经济文化背景不同,受经济条件、休假制度、消费观念、生活方式和休闲文化的影响,国内外游客的旅游活动存在很大差别。国外旅游业已进入休闲度假时代,而国内的休闲度假游还没有普及,旅游业正处在从传统的观光型向休闲度假型转变的过程中。休闲度假旅游相对于观光旅游而言是一种更高层次的旅游形式,在旅游过程中更加强调体验、放松、健康和自我完善。此外,国内尚未普遍推行带薪休假制度,国内游客没有足够的时间深入感受旅游目的地,难以获得更丰富的旅游体验。这一现实背景影响到旅游学界对旅游体验的关注。

3.2 研究内容

由于文化背景、消费水平和消费偏好的不同,国内外的旅游体验研究存在一定差异。主要表现在:①外旅游体验研究起步较早,基于社会学、人类学和心理学等多学科视角的旅游体验基础理论研究较深入,而国内的基础理论研究较欠缺。②国内外旅游体验的类型研究存在共性,如边境旅游体验、遗产旅游体验、主题公园旅游体验等,但我国旅游体验类型研究又有其个性,如民族旅游体验、乡村旅游体验和红色旅游体验研究备受关注。③国外研究者开始关注虚拟现实、智能手机等新兴科技对游客体验的影响,而国内研究者对此重视程度不够。

3.3 研究方法

在研究方法方面,国内外旅游体验研究都重视访谈法、数理统计法、结构方程模型、文本分析法等方法的应用。国外旅游体验研究中,定性方法和定量方法的应用都比较广泛,定性方法以深度访谈法、文本分析法为主,而定量方法以结构方程模型为主。国内的研究主要采用以统计分析和结构方程模型为主的定量研究方法,定性研究侧重于基于理论思辨的概念研究。此外,国外研究者较重视多学科研究方法的借鉴。

4 我国旅游体验研究的意义与重点

在体验经济时代,游客更加注重旅游过程中的体验。当前,我国景区普遍存在旅游项目参与性不足、体验不佳、游客满意度不高等问题。旅游体验研究对景区规划、管理与营销等实际工作具有重要的指导作用和应用价值[84]。虽然旅游体验的重要性得到了业界的广泛重视,但国内该领域的理论研究成果仍非常有限,可考虑将以下几个方面作为未来我国旅游体验研究的方向和重点。

旅游体验的基础理论研究:我国旅游体验基础理论研究较薄弱,除了旅游体验研究起步较晚之外,与旅游体验的复杂性也有一定的关系。国内研究者对旅游体验的本质、属性、特征、形成过程等基础理论问题研究不够深入,一些理论问题存在较大争议。我国旅游体验研究尚未形成一个完整的理论体系,严重制约了我国旅游体验理论和研究方法的创新。旅游体验研究具有跨学科的特征,涉及到心理学、社会学、人类学和地理学等学科。我国今后要加强旅游体验概念内涵的多学科综合研究,力求深入认识旅游体验的本质属性和多维特征,借鉴和融合相关学科的理论与方法,构建我国旅游体验理论框架与研究方法体系。

新技术对旅游体验的影响研究:智能手机、虚拟现实、人工智能等新技术越来越广泛地运用于旅游业,改变了旅游和消费方式,极大地改善和丰富了游客的旅游体验。新技术的应用对旅游体验的影响及其作用机制还有待深入研究。同时,在线旅游社区已成为旅游者重要的信息来源和交流平台,并且涌现了大量的旅游类微信群和QQ群等旅游虚拟社区,这些社区还经常组织线下旅游活动。旅游虚拟社区成员的在线交流及由此产生的社区认同和情感依恋对其线下旅游体验的影响,是值得深入研究的新课题。

人际互动对旅游体验的影响研究:在购物体验研究中,顾客与服务人员或顾客与顾客之间的交流互动对顾客购物体验的影响受到研究者的关注。在旅游情境中,游客与旅游企业服务人员或游客与游客间的沟通交流也是旅游体验的重要影响因素,但当前对此关注较少。因此,应加强游客与当地居民、旅游企业服务人员或游客与游客之间的交流互动对其旅游体验的影响研究。

旅游体验的动态变化研究:旅游体验具有动态性的特征,它会随着游客的旅游过程不断发生变化。而当前的研究多是静态研究,测量的是游客的游后体验,游客的游中体验及其动态过程的研究较少。因此,需要改进和创新旅游体验研究方法,加强旅游体验的动态变化研究。可借鉴其他学科的研究方法,如采用人类学研究中的田野调查法,对游客整个旅游过程中获得的体验进行历时性研究。