课外体育锻炼对大学生社会适应能力的影响

——基于某所高校在校大学生的调查研究

尹少丰

(广东农工商职业技术学院,广东 广州 510507)

社会适应是个体在与社会环境的交互作用过程中,通过主动改变自身心理和行为,最终达到与社会环境保持和谐关系或平衡状态的过程[1]。社会适应是个体长期与环境相互作用的结果,从个体发展的角度来讲,社会适应也就是个体社会化的过程。

作为正处于人生发展关键时期的大学生,他们正面临着新的学习生活环境,能否较快地适应这些变化,将直接影响着他们的身心健康与发展,因此培养其社会适应能力尤显重要。有研究表明,当前大学生在社会适应能力方面存在着很多不同的问题,主要表现在人际交往能力差、意志品质和挫折承受力薄弱、独立生活能力不强等方面[2-3]。体育运动由于可以促进个体的身心健康近年来倍受人们青睐,但当前人们的眼光不再只是关注体育运动有助于身心方面的健康,而开始探讨体育运动是否有利于促进个体社会适应能力的提高。如肖丽琴[4]指出,体育运动对社会适应能力的影响勿庸置疑,不同类别大学生体育参与度影响社会适应能力各不相同;阳海英[5]认为,体育运动能通过影响个体的心理结构来间接对其社会适应能力起到促进作用。不同于前期的工作,本研究拟通过深入研究课外体育锻炼中运动经历、运动方式、运动频率和运动强度等与大学生社会适应能力的关系,期望能更好地指导并激发大学生参与课外体育锻炼的兴趣,增进大学生的社会适应能力。

1 研究方法与对象

1.1 研究对象

选取某所高校的在校大学生(平均年龄19.6岁)为测试对象,共发放280份调查问卷,实际回收273份问卷,回收率为97.5%,其中有效问卷262份,有效率为93.6%。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查法

大学生社会适应能力的测量采用北京师范大学郑日昌教授编制的《社会适应能力诊断量表》进行测量。该量表共由20个条目组成,从学习适应、生活适应和人际适应等三个维度描述了个体在面临不同的社会生活和社会情境时处理问题的方式,被测试者需要对每一个问题做出一个最符合自己实际情况的选择。该量表的评分采用李克特式5级计分法,正向计分条目从“完全同意”过渡到“完全不同意”,分别记为1-5分;反向计分条目从“完全同意”过渡到“完全不同意”,分别记为5-1分。该量表的单号题为正向计分条目,双号题为正向计分条目,分数越高,表明个体的社会适应能力越强。以往的研究表明该量表具有良好的信效度,可以作为测量大学生社会适应状况的有效工具[6]。本次测量该量表的内部一致性系数为.74。大学生课外体育锻炼情况调查表为自编问卷,主要了解大学生参与课外体育锻炼的经历、项目选择、运动频率和运动强度等。

1.2.2 数理统计法

采用独立样本T检验、单因素方差分析和多重比较对所获取的数据进行处理,其处理过程使用SPSS19.0软件进行。

2 研究结果

2.1 是否参加课外体育锻炼对大学生社会适应能力的影响

为了解是否参加课外体育锻炼对大学生社会适应能力的影响,将全体被试者按照是否参加课外体育锻炼分成两组,对这两组大学生的社会适应能力及其各维度的得分进行独立样本T检验。统计结果表明(见表1),参加课外体育锻炼的大学生其社会适应能力及其各维度的得分都明显高于不参加课外体育锻炼的大学生,尤其体现在学习适应和生活适应这两个维度的得分上,差异十分显著。这说明参加课外体育锻炼对大学生社会适应能力的提高具有积极的促进作用。

注:1)N表示样本量;2)M表示平均数、S表示标准差;3)*表示p<0.05,**表示p<0.01(下同)。

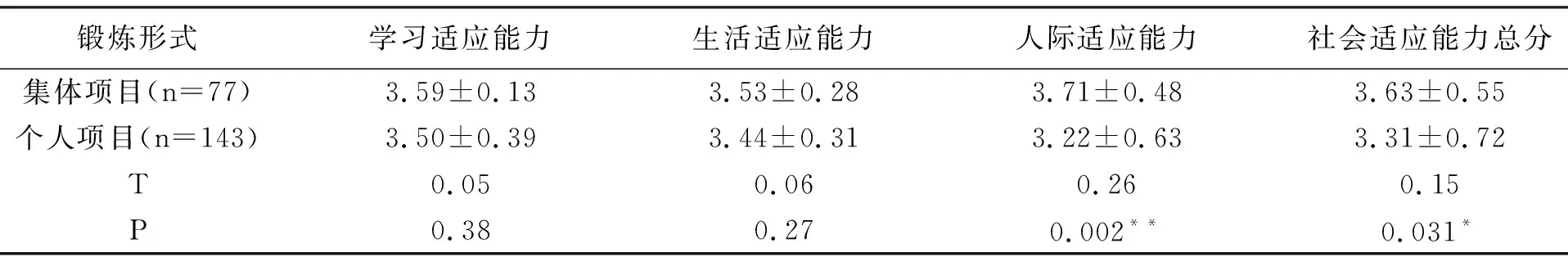

2.2 参加不同类别课外体育锻炼项目对大学生社会适应能力的影响

为检验参加不同类别项目课外体育锻炼大学生社会适应能力之间的差异性,参考李安民教授的研究成果[7],考虑到社会适应与学习环境以及人际关系之间的必然联系,本研究将全体被试者按照参与运动时的人数多少以及个体在运动中的相互关系划分为集体项目运动和个体项目运动两个类别,对这两类别大学生社会适应能力及其各维度的得分进行独立样本T检验。研究结果表明(见表2),以集体项目为主要锻炼形式的大学生社会适应能力明显高于以个人项目为主要锻炼形式的大学生,差异显著,尤其体现在人际适应能力的得分上。这说明群体运动比单独运动对大学生社会适应能力的影响更显著。

表2 参加不同类别体育锻炼项目对大学生社会适应能力影响的比较(MS)

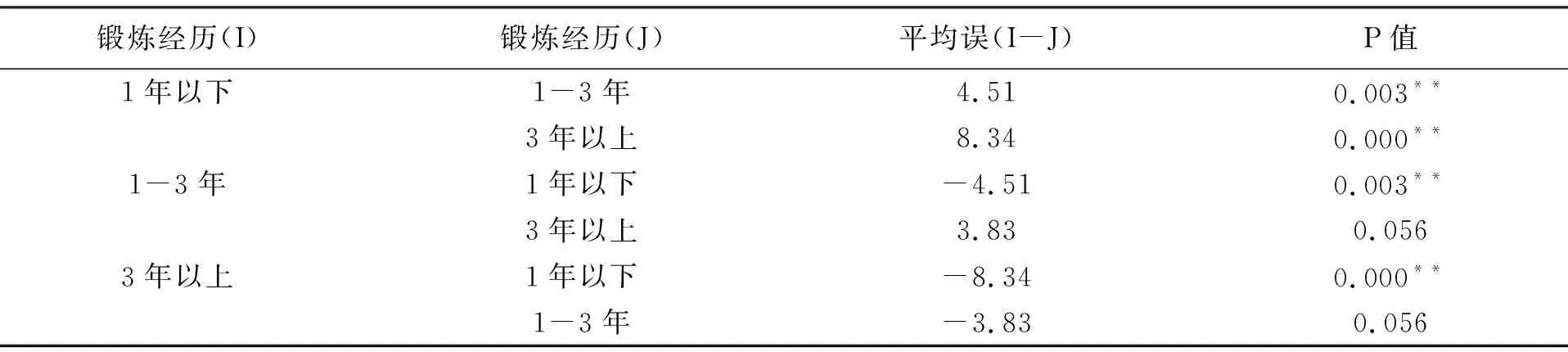

2.3 不同体育锻炼经历对大学生社会适应能力的影响

为检验课外体育锻炼经历不同的大学生的社会适应能力之间是否存在差异,对被试总体进行了锻炼经历的多重比较分析。由表3可以看出,不同体育锻炼的经历对大学生的社会适应能力有非常显著性影响;锻炼经历在1年以下的大学生社会适应能力显著低于锻炼经历为1-3年和3年以上的大学生;锻炼经历1-3年的大学生社会适应能力低于锻炼在3年以上的大学生,差异不显著。这说明,随着体育锻炼经历的增长,个体社会适应能力的提高也越来越明显。

表3 不同锻炼经历的大学生社会适应能力差异(N=220)

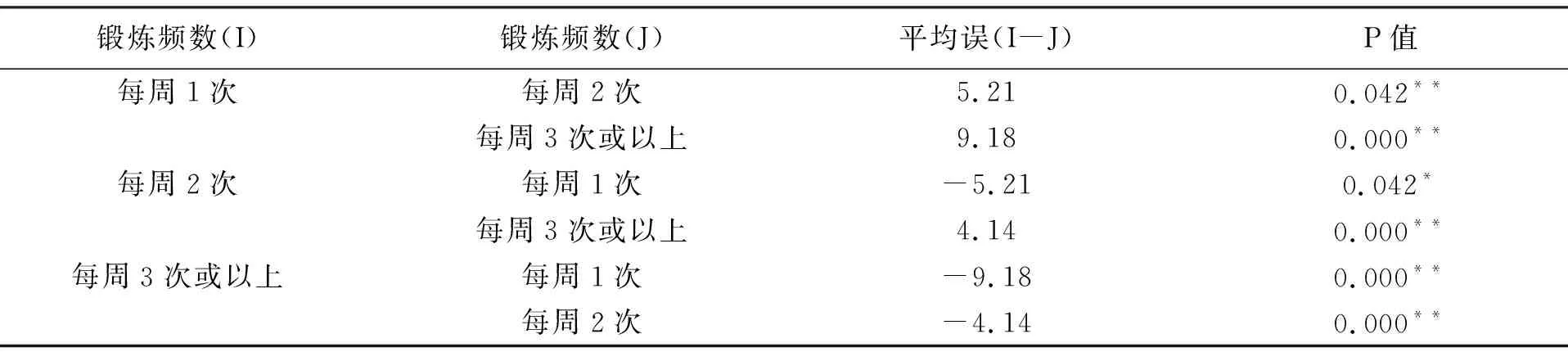

2.4 不同体育锻炼频数对大学生社会适应能力的影响

为检验不同体育锻炼频数大学生社会适应能力的差异性,对被试总体进行了锻炼频数的多重比较分析。由表4可以看出,每周参加1次课外体育锻炼的大学生社会适应能力显著低于每周参加2次和每周参加3次或以上的大学生;每周参加锻炼2次的大学生社会适应能力高于参加1次的大学生,低于参加3次或以上的大学生,差异显著。这说明,在一定范围内,体育锻炼频数的增加与社会适应能力的提升存在正相关。

表4 不同锻炼频数对大学生社会适应能力影响的多重比较(N=220)

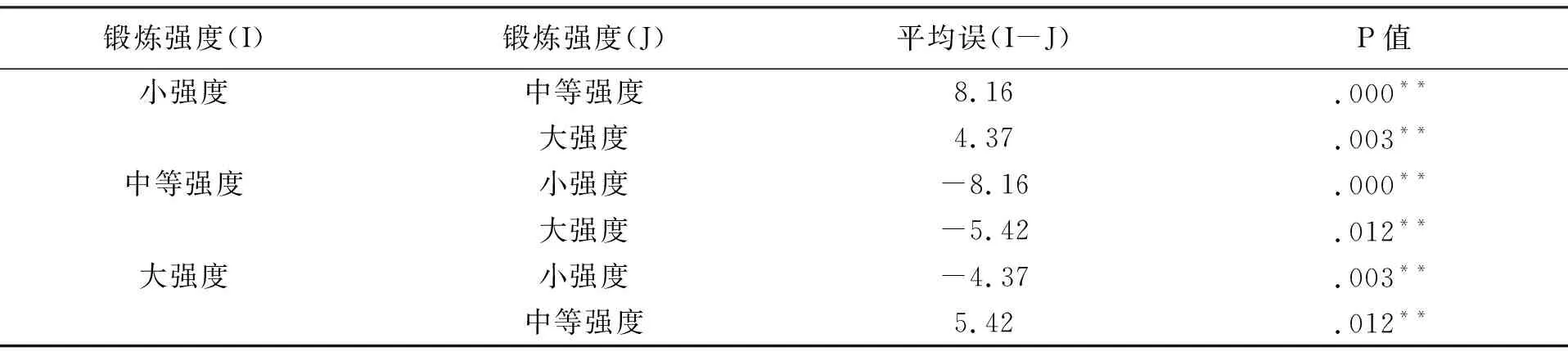

2.5 不同锻炼强度对大学生社会适应能力的影响

为检验不同锻炼强度大学生社会适应能力的差异性,对被试总体进行了锻炼频数的多重比较分析。由表5可以看出,采用小强度进行锻炼的大学生社会适应能力显著性低于采用中等强度或大强度进行锻炼的大学生,差异性显著;采用中等强度进行体育锻炼的大学生社会适应能力高于采用小强度或中等强度锻炼的大学生,差异性显著;采用大强度进行锻炼的大学生社会适应能力高于采用小强度锻炼的大学生,低于采用中等强度进行体育锻炼的大学生,差异性显著。这说明,采用中等强度的体育锻炼对大学生的社会适应能力影响更显著。

表5 不同锻炼强度对大学生社会适应能力差异的多重比较(N=220)

3 分析与讨论

3.1 参加课外体育锻炼对提高大学生社会适应能力的分析

表1的统计结果显示,大学生社会适应能力的提高与参加课外体育锻炼具有正相关。有研究指出[5],体育锻炼主要是通过对人格、心理优势感、心理能量、心理弹性以及人际适应性等五方面的影响来改善个体的社会适应能力。

在课外体育锻炼中,首先,由于活动的时间与空间具有较大的可选择性,活动的组织形式也不拘一格,可以是自由活动,也可以是有组织的游戏活动,更容易营造良好的学习、生活环境。另外,相比在体育课上锻炼的方式,大学生在参与课外体育锻炼时,还可以自由选择不同的运动项目和参与运动的群体,其自主性可以得到充分发挥。同时,参与课外体育锻炼的大学生为了协调共同活动的需要,避免各种矛盾和冲突,还必须遵守相应的运动规则和行为规范,通过将这些规则和规范在体育锻炼中的实践运用,可以使个体的行为更好地符合社会的要求,提高其社会适应能力。其次,课外体育锻炼还可以加大和加深社会交往活动的范围和层次,为大学生提供了学习社会角色的机会以及对社会角色关系的认知。个体通过体育锻炼中的非言语沟通向别人展现自己,表露出自己对对方的诚恳和信任,同时也获得他人的信任,拉近了彼此之间的距离,可以将个体更好地融入集体,扩大了社会适应的范围。最后,大学生在课外体育锻炼中,既需要与同伴的交往合作,也存在着相互之间的竞争,就是在这个人际互动的过程中,个体的社会适应能力得到了巩固与提高。相反,那些不参加课外体育锻炼的大学生群体由于缺少了这种社会交往的渠道,无形中就会抑制其社会适应能力的提升。

3.2 参加不同类别课外体育锻炼项目的大学生之间社会适应能力差异的分析

人际关系问题是人们社会生活的重要内容之一,具备良好社会适应能力的一个必不可缺的条件就是要有较强的人际适应能力[6]。有研究表明,体育锻炼与大学生的人际交往能力具有密切关系,且主要表现在主动交往和自我表露这两个维度上[8]。分析认为,课外体育锻炼可以通过加强个体的人际交往能力来促进其社会适应能力的提高。

选择以集体项目为主要锻炼形式的大学生,在运动中可以通过相互之间的交流,互相学习,取长补短,缩短彼此之间的心理距离,培养了人与人和谐相处的意识和能力,进而逐渐形成协调的人际关系。同时,个体的人际适应能力的提高,又为进一步改善个体的社会适应能力提供了条件。而选择以个人项目为主要锻炼形式的大学生,在锻炼过程中因缺乏与他人的交流,对自己的身体运动能力的变化也不能及时感知,这些都制约了个体社会适应能力的提高。另外,由于人类社会的情境构成更多的是在开放环境下进行的人与人之间的互动,从这个意义上来说,选择集体项目为主要锻炼方式的人群更可以在不知不觉中培养个体的社会适应能力。

3.3 不同体育锻炼经历的大学生之间社会适应能力差异的分析

有研究指出[1],社会适应能力的改变是一个不断变化的由浅入深的缓慢过程,社会适应机制可以从时间维度、意识程度和适应问题性质上把社会适应分为掌握、应对和防御三个层次。本研究发现,体育锻炼的经历必须达到一定的时间量才能对社会适应能力的提高起到显著的作用,体育锻炼的经历与社会适应能力的提高呈正相关性。根据个体心理行为的差异性,我们可以将社会适应分为螺旋上升的三个层次:采用心理防御机制来掩饰新情境的要求与个体需要之间的矛盾;接受情境,主动做出与社会要求相符的行为;改变环境并使之适应自身的要求。

对于长期坚持课外体育锻炼的大学生,由于体育锻炼带来的应激能力的提高,如果个体采取的行为能够适应变化的外界环境,则此行为会被强化,进而表现出良好的社会适应状态;如果所采取的行为不能适应外界,在受到心理应激后,还可以通过调整自身或环境,避免出现心理问题。另外,由于社会适应的各阶段都是个体在应激情境中不断变化的长期过程,且经常从事体育锻炼的人更少产生生理上的应激反应,因此,长期的体育锻炼可以对个体社会适应能力的提高起到根本性的促进作用。分析认为,长期的体育锻炼之所以能改善个体的社会适应能力,可能有以下几方面的原因:长期的体育锻炼有助于个体认知能力的发展、有助于个体心理调整能力的提高、有助于个体学习正确的竞争与合作方式。

3.4 不同体育锻炼频数的大学生之间社会适应能力差异的分析

本研究发现,在一定范围内,体育锻炼频数的增加与社会适应能力的提升存在正相关。在体育锻炼中,个体的锻炼频数越高,其与群体在一起接触的时间就越长,个体之间的交往与情感就越深厚,这些都会无形中提高个体的社会适应能力。分析认为,这可能是体育锻炼通过促进个体认知能力的发展,使个体达到良好的适应状态,进而产生良好心理效应的缘故。一项关于体育锻炼对抑郁影响的研究结果表明[9],一次性的体育锻炼与长期的体育锻炼均能有效地降低抑郁,但有规律的锻炼活动更有助于持久地改善抑郁状态;体育锻炼的频率与抑郁的降低程度有关,每周3-5次的体育锻炼可产生长期的情绪效应。这与本研究的研究结论基本一致,这也表明体育锻炼频数的适当增加可以改善个体的心境状态,缓解不良情绪,增强自我良好感。也就是说,低频率的体育锻炼可能适当地增进个体的社会适应能力,若要保持产生的良好的社会适应效应,则应该适当增加参加体育锻炼的频数。

3.5 不同锻炼强度的大学生之间社会适应能力差异的分析

统计结果显示,中等强度的体育锻炼对大学生的社会适应能力影响更显著。这说明在课外体育活动中应该保证一定的运动强度,特别是在一些存在身体对抗的运动项目中尤其应该如此,个体通过一定强度的对抗锻炼,增加了情感,减轻了焦虑,进而促进社会适应能力的改善。同时,这一研究结果在体育锻炼的其它心理效益研究中也得到了验证。一项关于不同强度锻炼有氧运动的研究指出[10],有规律的有氧运动有助于心理健康,减少消极反应和增强积极反应,较低强度的体育锻炼可能适当地减弱消极的心理情绪,若要保持锻炼产生的良好的心理效应,则应该采取中等强度的运动方式。分析认为:个体的适应状态是在同化和异化这两种不同的作用过程之间动态变化,最终取得相对平衡的结果。在这个过程中,如果锻炼强度过大,就会产生生理和心理上的疲劳,带来消极的情感体验,导致本该由体育锻炼带来的代偿失调得不到体现;如果锻炼强度过低,则既不能起到缓解不良情绪的作用,也体验不到体育锻炼带来的积极情绪体验和意志品质培养。因此,不管是现有的实验调查还是理论分析,中等强度的锻炼对于个体社会适应能力的提升作用均优于其它锻炼强度的作用。

4 结论

1)课外体育锻炼对大学生社会适应能力的提高具有显著作用,参加课外体育锻炼的大学生其社会适应能力显著高于不参加课外体育锻炼的大学生。

2)在锻炼方式上,群体性的体育锻炼比单独运动对大学生的社会适应能力影响更显著。

3)体育锻炼的经历必须达到一定的时间量才能对社会适应能力的提高起到显著的作用;体育锻炼的经历与社会适应能力的提高呈正相关性。

4)在一定范围内,锻炼的频数与强度的增加与社会适应能力的提升存在正相关,中等强度的体育锻炼对大学生的社会适应能力影响更显著。