“准硕士生”学业准备影响因素分析

凌 鹊,王 慧

(湖南农业大学教育学院,湖南 长沙 410128)

“准硕士生”是指通过国家统招、保送或其他方式等获得硕士研究生入学资格,但仍未正式进入研究生培养体系的群体.一方面,对于本科院校而言,该类群体已经完成了本科阶段教育计划,达到了本科教育培养目标.另一方面,对于研究生培养单位而言,该类群体暂未入学,不纳入学校培养范畴. 长期的假期模式易使学生产生自我放纵的消极心理,“准硕士生”意识不到甚至完全不了解研究生与本科生学习目标的差异,致使大量“准硕士生”在入学之后无法快速适应身份转变,更无从谈及全身心投入科研.国外大量实证研究结果表明,硕士生的辍学往往发生在学习早期阶段,学习者前期的学业准备不足是辍学的最重要原因[1].准硕士生阶段是学业准备的黄金时期,明确未来研究目标,迅速适应研究生学习生活,形成良好的学业准备,有助未来学业有成[2].因此,要想从源头上提升研究生培养质量,就要重视“准硕士生”培养,转变其学习态度以及观念,提早规划学术研究,付诸于实际行动.

现阶段,无论是学术领域,还是政策实践领域,与受到高度关注的本科生相比,对“准硕士生”学业准备的关注和研究明显不够,有限的成果散见于研究生新生适应性、学习行为、学习动机之中[3-6].如张磊等人认为需要从本科生教育入手,建立有效的本科—研究生教育衔接模式[7];王宪平从培养目标、科研、教学及招生等方面考察了本科生教育和研究生教育之间的衔接问题[8].现有的研究尽管有许多可借鉴之处,但却没有着眼于“准硕士生”自身学习状态.“准硕士生”学业准备不仅会受到个人层面,如家庭背景、本科教育背景等的影响,同时也会受到院校层面相关影响.因此本文基于微观层面个体视角和宏观层面学校数据,对“准硕士生”学业准备开展多水平分析,不仅从学术上深化和拓展该议题的研究,也从实践上为推进本科教育和研究生教育的衔接提供经验证据.

1 研究设计与模型

1.1 研究设计

本文数据来源于自行开发的学业准备问卷,问卷采用李克特5级量表,各题项赋值为1至5分,汇总后可得“准硕士生”学业准备分值,得分越高则“准硕士生”学业准备越不充分.本次问卷调查在湖南省12所高校开展,包含2所985高校、1所211高校、7所一本高校、2所二本高校.此次调查采用随机抽样的方式确定学生样本,共发放问卷4252份,回收有效问卷3006份,问卷有效率为70.6%.

本文的因变量为“准硕士生”学业准备,由四个维度即学习态度、学习能力、自我管理技能、学习条件与支持构成.自变量则分为学生个人层面的变量和学校层面的变量.

(1)个人层面变量涵盖“准硕士生”基本信息、家庭背景、本科实力、考研特征等方面,具体变量内容如下:

1)个人基本特征:包括性别(1=男,2=女);婚否(1=未婚,2=已婚);是否独生子女(1=独生子女,2=1位兄弟姐妹,3=2位兄弟姐妹,4=3位及以上的兄弟姐妹).

2)家庭背景特征:包括家庭所在地(1=直辖市或省会城市,2=地级市,3=县城或县级市,4=乡镇或农村);父亲受教育程度(1=硕士及以上,2=大学本科,3=大学专科,4=高中或中职,5=初中,6=小学及以下);父亲职业类型;是否有未偿还的助学贷款(1=是,2=否).

3)本科能力特征:包括本科院校层次(1=985、211,2=一本,3=二本,4=三本或同等学历);本科成绩排名(1=前30%,2=30%~50%,3=50%之后);本科获奖情况(1=省级或以上奖学金,2=校级奖学金,3=未获得);工作经历(1=应届生,2=2年以内的工作经历,3=2年以上的工作经历).

4)考研特征:研究生录取方式(1=推免,2=第一志愿录取,3=调剂);硕士学科类型(1=理工农医类,2=文史哲法教育艺术类,3=经管类,4=其他如军事学);硕士学位类型(1=学术型,2=专业型);是否跨校考研(1=否,2=跨校但同省,3=跨校且跨省);是否跨专业考研(1=是,2=否);读研动机(1=梦想,2=学术,3=兴趣,4=竞争,5=就业).

表1 变量的描述性统计

(2)学校层面变量涵盖院校类型、院校层次、院校所在地、重点建设学科数、是否一流大学、是否一流学科等.

1)院校类型:根据中国大学分类标准,将样本院校分别划分为1=理工院校,2=综合类院校,3=农林院校,4=医药类院校,5=师范类院校.

2)院校层次:根据院校实力,将样本院校分别划分为1=985,2=985外211,3=一本,4=二本.

3)院校所在地:根据院校所在地是否为湖南省会长沙,将样本院校所在地划分为1=长沙,2=非长沙.

4)重点建设学科数:以湖南省高等学校“十二五”重点学科名单为准.

5)是否一流大学/学科:“双一流”作为我国现阶段高等教育重点发展战略,具体指建设世界一流大学和一流学科,2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,本文以此为标准判定是否为一流院校,即1=是,2=否.

1.2 研究模型

传统线性回归假设个体之间相互独立、方差齐性以及正态分布,然而社会是具有分级结构的,即个体不是独立的,而是处于不同场景中的.较低层次的单位嵌套于较高层次的单位当中,此时便出现组内同质,即组内个体之间是非独立的.若我们依然采用传统线性回归进行处理,便会因数据的非独立导致结果产生偏差[9].因此本文将数据分为两个层次,第一水平为学生层面数据,第二水平为学校层面数据,采用多水平线性模型,同时考察学生个体层面的影响因素以及学校层面的影响因素,探究数据的跨水平交互作用,更好地拟合实际情况.

零模型是多水平分析的基础,通过零模型可以计算出组间相关系数(Intra—Class Correlation Coefficient,ICC),用来测量组内观察的非独立性,反映学校层面因素对学生学业成绩的影响程度.ICC趋近于1表示组间方差对于组内方差而言较大,学校层面因素将影响学生个人独立性,适合运用多水平模型[9].根据Cohen的判断标准,ICC<0.059为低关联强度,0.059

首先,本文基于学生个体变量构建水平1模型如下,以考察“准硕士生”个体因素对其学业准备的影响.

Yij=β0j+β1jX1ij+……+βkjXkij+eij

(1)

“准硕士生”的学业准备不仅受到个人因素的影响,还会受到学校层面相关因素的影响.

因此基于学校层面变量构建水平2模型如下:

β0j=γ00+γ01W1j+……+γ0mWmj+u0j

(2)

βkj=γk0+γk1W1j+……+γkmWmj+ukj

(3)

因而,合并以上模型可得文本多水平线性模型如下:

Yij=γ00+γ01W1j+γk0Xkij+γk1W1jXkij+……γkmWmjXkij+γ0mWmj+ukjXkij+u0j+eij

(4)

其中,j代表学校;i代表学生;k代表第一水平即学生层面的自变量,分别为个人基本特征、家庭背景特征、本科能力特征、考研特征等;m代表第二水平即学校层面的自变量.本文依据学业准备四个维度分别建立多水平回归模型1—4,模型5以学业准备为因变量,考察个人层面以及学校层面各因素对“准硕士生”学业准备的影响.

2 实证结果

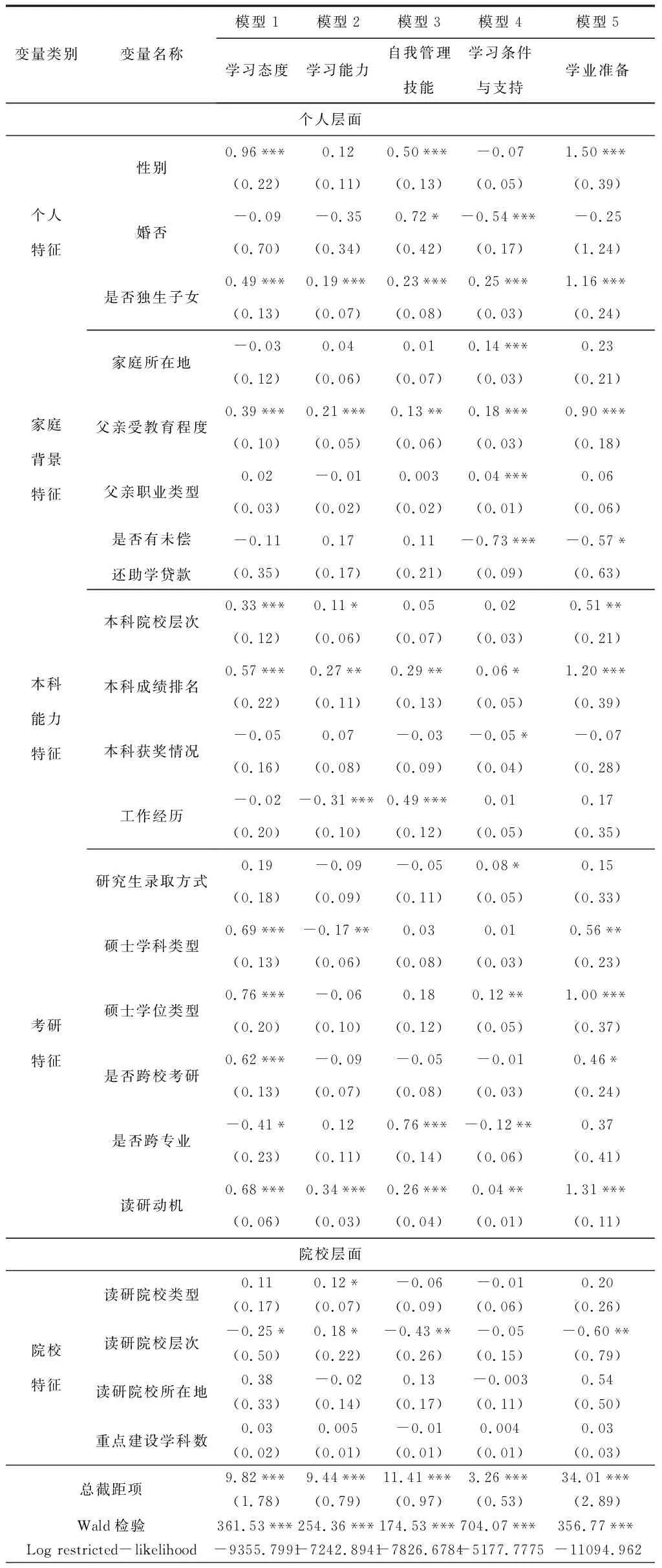

表3 “准硕士生”学业准备的影响因素分析

本文引入多水平线性模型,分别从个人层面以及学校层面展开,对“准硕士生”学业准备的影响因素进行分析.如前文所述,“准硕士生”学业准备由四个维度,模型1—4分别以学习态度、学习能力、自我管理技能、学习条件与支持为因变量进行拟合.模型5则综合探讨分析“准硕士生”学业准备影响因素,其中,因变量分值越高,则代表“准硕士生”学业准备越不充分.由表3可以看出,模型1—5结果无较大差异,计量结果较稳健.

从表3模型5可得,个人、院校层面部分因素对“准硕士生”学业准备产生了显著影响.第一,就个人特征而言,性别产生了显著影响,男性“准硕士生”学业准备(M=54.89)优于女性(M=57.04),且具有统计上的显著意义.值得注意的是,本文计量结果发现,硕士就读专业为理工类的“准硕士生”其学业准备(M=55.62)显著优于文史经类学生(M=57.61).可见,当代学科依然性别分化严重,理工类学科依然呈现是男性占比为主,文史经类学科则多为女性,而学业准备也呈现出了性别、学科上的差异.此外,独生子女学生的学业准备(M=54.02)显著优于非独生子女(M=57.20).

第二,从家庭背景出发,父亲受教育程度对学生学业准备产生了显著正向影响,即父母受教育程度越高,“准硕士生”学业准备越好.而家庭经济状况也对“准硕士生”学业准备产生了小幅度负向影响,从变量是否有未偿还助学贷款可以看出,不需要偿还助学贷款的学生其学业准备(M=55.82)与偿债学生(M=56.85)相比更加充分.

第三,个体学习能力而言,与毕业于三本或专科院校的学生而言,其学业准备(M=56.52)明显没有毕业于如985、211院校的学生(M=55.78)充分.这一结果可能与本科阶段所形成的学习态度或学习自我效能感有关,985/211院校学生拥有更良好的学习氛围,对于学习的态度更加积极自主.而本科/专科阶段的学业成绩对其硕士学业准备也产生了正向影响,本科成绩越优异学生,硕士阶段学业准备也做得更好.由此可见,本科阶段所形成的学习态度会对其今后的学业产生重大影响,积极向上的学习态度是未来取得成功的基础.

第四,就考研特征而言,学术型“准硕士生”学业准备(M=55.33)优于专业型学生(M=56.65).跨校考研的“准硕士生”,其学业准备会受到一定负向影响,在本科院校继续攻读硕士的学生(M=55.21),其学业准备更加充分,而跨校且跨省攻读硕士的学生,其学业准备则相对不足(M=56.26),可见陌生环境会给硕士生未来学业造成一定的挑战.值得关注的是,学生的读研动机对其硕士阶段的学业准备产生了非常显著的影响,梦想导向型(M=53.08)与学术导向型“准硕士生”学业准备(M=54.66)更为充分,而就业导向型学生在学业准备(M=58.45)上呈现出疏忽的状态.

第五,院校层面部分因素显著影响了“准硕士生”学业准备.如院校层次对学生学业准备产生了负向影响.本研究发现,即将就读于985、211院校的“准硕士生”学业准备(M=55.54)反而没有二本院校(M=54.87)学生充分,这与大部分人的主观印象所不同.

3 结果与讨论

本文基于多水平分析模型,从个人、院校层面分析了“准硕士生”学业准备的影响因素.通过计量模型的结果,可以得出以下结论:

第一,从“准硕士生”自身特征看,本科学习成绩、能力特征和学业准备存在正相关关系.即本科毕业学校层次越优,本科成绩越好,学业准备亦越好.可见本科学习能力的培养越投入,越有助于提高“准硕士生”阶段的学业准备.因此,增强个人学习能力,能有效提升“准硕士生”学业准备.

第二,从“准硕士生”家庭背景来看,父亲受教育程度会影响学生学业准备.父亲受教育程度越高,对孩子的期望以及要求越高,则学业准备更好.此外,学生的经济背景不同,学业准备具有显著差异,既家庭经济越好的“准硕士生”其学业准备更加充分.只有满足了基本生存的经济条件才能去实现自我价值.有的“准硕士生”利用暑假期间打工赚取学费和生活费,相对来说花费在学业的上时间就明显偏少,严重影响其学业准备.

第三,学习动机和学业准备存在正相关,学习的动机是源于内心的动力,动力越强,付诸行动的执行力就越好.成就动机是力求获得成功的内部驱力或动因, 即研究生个体愿意去做自己认为重要、有价值的事情, 并力求达到完美的一种内部推动力量.因此学习的动机越强,学业准备越充分.即以学术为导向动机的“准硕士生”学业准备最充分,而就业导向则偏不足.

第四,理科类和学术型“准硕士生”学业准备更充分,理科类相对于其他学科类型更难以毕业,理科类的“准硕士生”主要以实验为主,一般都提前进入到硕士学习状态.同时,专业型研究生相对于更加偏向于应用实践,而非学术研究,因此在看待学业准备的问题上认识没有学术型研究生深刻,存在意识淡薄、学业准备不足等问题.

第五,不同院校“准硕士生”学业准备有所差异.其中院校类型没有显著影响,这可能是源于院校类型虽然不同,但是对于研究生的培养以及导师制度的现状却是有着相同之处,同时说明在准硕士生阶段不管是何种院校类型都处于一种空白期.

就读的院校层次不同,“准硕士生”学业准备差异很大.其中就读于985、211高校的学生学业准备反而没有二本高校学生充分,这是值得探讨的一个问题.一般对于考研的学生来说目标的设定基本会瞄准比自己本科院校层次更高的院校,在达到了自身目标后,大部分学生态度上会呈现出松懈,因而忽视“准硕士生”阶段的暑期学习.再者985、211院校导师拥有更多学术资源,需要管理众多研究生及博士,无暇分心于“准硕士生”培养,因此学校方面也要积极配合,研究生院管理机构也应肩负起引导学生的重任.对于没有进入理想高校的“准硕士生”而言,所就读院校大部分与本科院校层次相差不大,甚至是实力略低,这一部分学生会产生危机意识,希望通过研究生阶段更加努力的学习来改变现状.此外,该类院校优秀资源以及导师略显不足,“准硕士生”只有通过暑期学习才能争取进入优秀导师的团队.

4 政策建议

首先,高校在培养研究生的过程中应该重视学生的学习动机.硕士生的求学动机并不是一开始就固定的,它不仅在很大程度上与本科生的学习和生活环境等外部环境因素有关,而且深受老师、家长、同学及社会舆论的影响.高校可以针对性地对“准硕士生”开展一些指导、支持性活动,从正面影响他们的学习动机.组织导师对“准硕士生”进行学术研究入门的指导,比如采用公布导师信息、联系导师、提前进入导师团队跟班学习、公布专业必读书目以及中英文文献必读等,从而有效引导学生树立良好学习动机,有效进行研究生学术科研活动,提升自身能力素质,取得较好的学业成就.

再者,为提高文科类和专业型“准硕士生”的学业准备意识,需充分关注不同能力特征、不同院校层次学生的异质性.高校开展多元化的硕士生入学教育方案,关注文科类或专业型“准硕士生”学业准备,规范导师管理体系,充分发挥导师的引导效应.坚持导师对其学业、生活上真正承担起指导的责任.完善导师的保障体系,充分调动导师的积极性,在整个培养环节中发挥重要的作用.

最后,国家要完善研究生的资助政策体系,减少学生经济压力,真正让贫困研究生“上好学”,而不是利用学术研究时间打工偿债,取得短期效益.目前我们研究生施行全面收费政策,对硕士研究生给予每月600元的生活补助.其资助力度无法缓解贫困学生经济压力,尤其是尚未偿还本科助学贷款的硕士生.部分家庭经济困难的“准硕士生”不得不选择利用暑期时间进行兼职赚取学费和生活费,学业准备时间被挤占.因此,国家应从不同方面进一步完善硕士研究生的资助体系,保障贫困研究生都能安心学业研究.