孤独症学生图片理解能力及其眼动的研究

王梅,王晨雪,张海丛

1.北京联合大学特殊教育学院,北京市100075;2.北京怀柔区培智学校,北京市101400

孤独症是一种发生在儿童早期的广泛性发育障碍性疾病,他们大多存在语言理解障碍[1]。语言理解包括听理解和阅读理解[2]。图片理解是阅读理解的重要组成部分,它是指个体对多幅图片所构成的语境和意义进行分析、解读的能力,与视知觉和思维联系紧密[3]。孤独症儿童不善于语言交流,抽象思维发展缓慢[4],大部分孤独症儿童对视觉呈现的材料比听觉呈现的材料更容易有反应[5];使用计算机多媒体动画呈现方式可以使孤独症个体错误信念理解的测试变得容易[6]。

有限的眼动研究表明,在限制性兴趣领域(火车、汽车、飞机、大厦、家用电器、电脑设备、道路标志和运动装备)内,孤独症儿童对限制性兴趣刺激的首次注视潜伏期、注视次数及注视图片数量等各项眼动指标与正常儿童无显著性差异,但总体注意水平不如普通儿童[7]。孤独症儿童在处理社会视觉刺激方面有异常,如凝视人脸的位置不同于普通儿童[8]。

目前在教学和康复中,教师常使用图片交换法促进孤独症儿童沟通和交往。了解孤独症儿童图片理解的特点,能更有效地选择、设计和使用图片及PPT等辅助手段。本研究借助眼动设备研究孤独症儿童对不同呈现类型图片的理解程度,探讨与孤独症儿童有效交流的图片类型及其影响因素,进而了解如何利用图片发展形象思维和进行语言康复等。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2016年11 月至2017年3月,先依据丹佛早期干预模式的语言干预题自编语言测试题,对来自北京市区丰台培智中心学校、东城培智中心学校、新源西里小学的42例孤独症儿童进行测试,筛选出能用较清晰口语回答所有5个问题的学生30例作为研究对象。

研究对象平均年龄10岁,其中7~9岁13例,男生10例,女生3例;10~12岁15例,男生13例,女生2例;13~14岁2例,均为男生。

另从朝阳区某社区幼儿园随机选取2名5岁健康男童作为对照。

1.2 方法

本研究采用实验法。以图片理解能力为因变量,操作定义为30 s内佩戴眼动仪观察指定材料并独立回答问题的得分。图片的人物类型、呈现顺序性、呈现连续性为自变量。人物类型分卡通和真实两种,每种人物类型再分按时间顺序连续性和不连续性呈现两组,包括打乱顺序、省略事件步骤和不打乱顺序、无省略事件步骤各2张图,如真人组炒菜事件中,一组图片按炒菜顺序连续拍摄多张并选取其中3张组成一张测试图,一组是打乱顺序、省略某步骤后组成的测试图。

实验材料呈现在14.85×21 cm的纸上,每张上面印有不同类型的彩色8×8 cm图片3张,间隔1.5 cm。学生30 s内完全独立答对记2分,在教师提示下答对记1分,答不对记0分。

本测试中,3组图片反映儿童直接经验:图片主人公是儿童,内容为吃、喝、玩。3组图片主人公是成人,内容是洗衣、做饭、写板书,解读这3组图片需靠平日观察的间接经验。

在非连续呈现的图片中,2组省略1步,2组省略2步。如真人做饭图片中,图1是洗菜,图2是往锅里倒油,省略了切菜,图3是菜出锅,省略了翻炒。

采用Tobii二代眼镜式眼动仪(瑞典TOBII公司)记录注视点个数等眼动数据,绘制热点图。热点图可以反映被试注视点集中情况,被试注视点集中,则图中热点区域颜色深,反之颜色浅。

被试坐在距目标图卡50 cm的椅子上,经过校准后,给予语言提示:“你马上会看到几张图,请认真看并回答我的问题。”出示第一张图,指导语均是“请看这张图”,停顿3 s,然后提出问题:“请你说出他在做什么。”测试场所为被试所在学校一间相对安静的小房间。

1.3 统计学分析

采用SPSS 20.0统计软件处理数据。实验结果以(±s)和频数表示。孤独症儿童不同图片理解力的比较采用多因素方差分析。热点图和回答正确性的关系采用Pearson相关性检验。不同内容理解分的比较采用配对t检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

孤独症儿童测试平均正确率69%,普通儿童正确率94%。

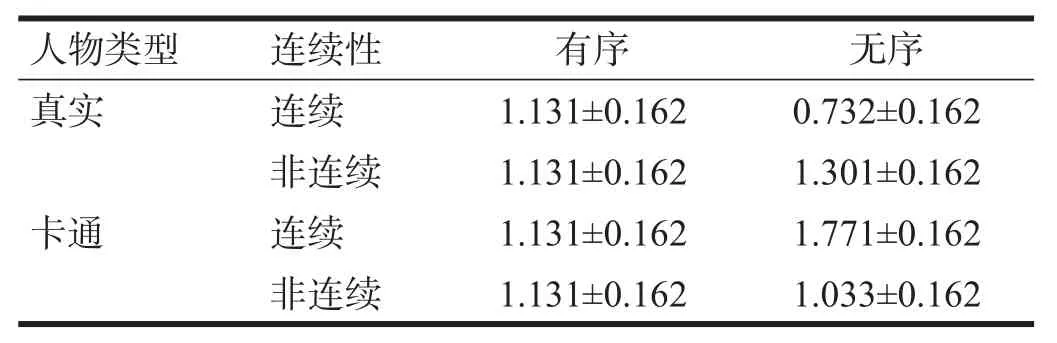

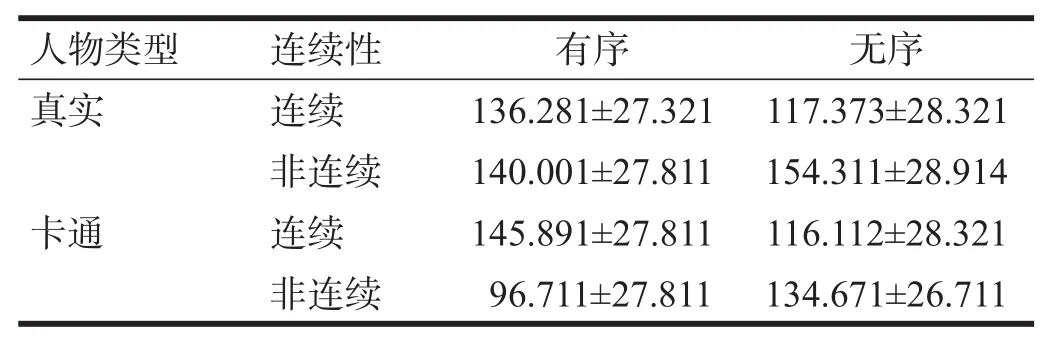

2.1 不同呈现方式

孤独症儿童图片理解能力在图片类型(真实/卡通)的主效应显著(P<0.001),人物类型×连续性×顺序性的交互效应显著(P<0.001)。注视点在各种情况下无显著性差异。孤独症儿童理解卡通人物、连续、无序图片最好,理解真实人物、连续、无序图片最差。见表1、表2。

回答正确率与热点图集中区域注视时间无关(r热=0.27,P=0.52)。

表1 孤独症儿童图片理解能力评分结果(n=30)

表2 孤独症儿童图片理解能力注视点结果(n=30)

2.2 图片理解影响因素

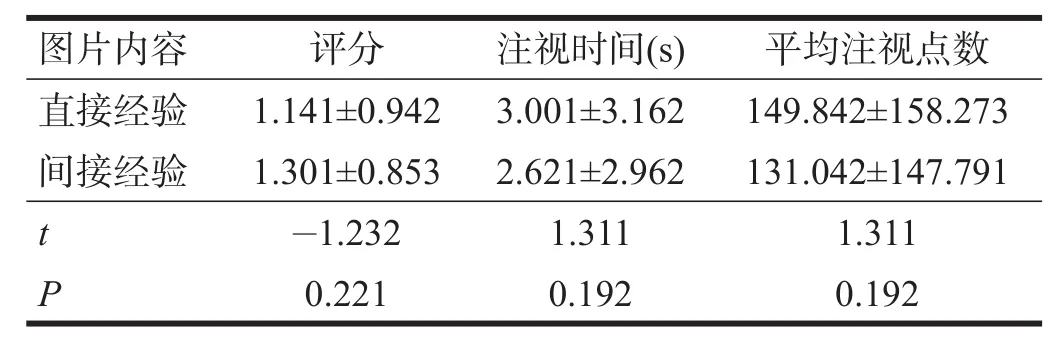

2.2.1 直接经验和间接经验

内容涉及直接经验与间接经验的图片间,回答得分、平均注视时间、平均注视点均无显著性差异(P>0.05)。见表3。

平均注视点数图片内容 评分 注视时间(s)直接经验间接经验149.842±158.273 131.042±147.791 1.311 0.192 tP 1.141±0.942 1.301±0.853-1.232 0.221 3.001±3.162 2.621±2.962 1.311 0.192

2.2.2 非连续性图片省略数量

省略1或2个步骤的图片间,回答得分、平均注视时间、平均注视点数均无显著性差异(P>0.05)。见表4。

省略数 评分 注视时间(s)平均注视点数1步2步tP 1.252±0.891 1.152±0.951 0.701 0.482 2.491±2.591 3.001±3.082-1.522 0.143 124.452±129.382 150.082±153.901-1.521 0.143

3 讨论

本研究显示,孤独症儿童图片理解不受注视点集中情况影响。这与此前的研究结果基本一致[9]。

直接经验是学生通过亲身探索、发现、操作等形式获得的知识经验,间接经验是通过观察、听课、读书等方式获得的知识经验[10]。本研究显示,孤独症儿童图片理解受经验获得形式的影响不大。已有研究表明,随着普通儿童口语能力提高,文字阅读能力也随之提高[11],而非直观的文字理解需要更多的直接经验的支持[12]。今后可增加间接经验下图片与文字呈现的对比研究。

高小妹[13]所做的有关阅读的眼动研究认为,汉语儿童阅读图画书时,注视点个数和注视时间都随着儿童年龄增长而递增;本研究显示,孤独症儿童在得出答案前,很少再看一遍或停留注视点在有省略图的地方,或反复观察几张图,而往往集中在某个感兴趣的图上。他们虽然对有的图片注视时间较长或注视点较多,但并没有回答正确。结合孤独症儿童日常的学习行为可知,他们往往看一眼就回答问题,不进行深入思考;即使看的时间长,也不是在思考问题答案(看得长的图片反而回答错误),而是被图片的某些局部特征所吸引,如图中人物所拿的食物或衣服上的某种图案。此特点与孤独症儿童中枢统合不足理论相符。该理论认为,孤独症患者信息加工不完善,注意力经常被一般人所忽视的客体表面或个别特征所吸引,对整体情景缺乏注意,使得信息加工发生在局部而非整体水平上[14]。这提示我们,在出示单幅图片时,要提高孤独症儿童的理解正确性,就应该突出有助于他们理解的图片相关部分特征,同时淡化某些容易吸引他们、不利于语言理解的特征。对比8组图片热点图可以看出,孤独症注视热点大多集中于卡通人物的脸部、食物等与主试所问问题基本无关的地方。避免无关刺激对理解的干扰至关重要。

在训练活动中,在学习人物特征和食物时,可以用卡通人物和食物图片,帮助孤独症儿童集中注意力;但在学习其他内容时,要避免使用干扰他们注意力的卡通人物,避免出现食物、玩具等与理解内容无关且容易分散他们注意力的图片,以帮助他们捕捉重点信息。同时注意控制一次呈现的图片数量,突出主要内容。

语言理解能力离不开思维能力的发展,形象思维能力又是重要的思维能力。选用适合的图片内容可以促进思维能力的发展[15],但对孤独症儿童来说却有一定的特殊性。当图片为日常生活内容时,无论是直接经验还是间接经验、无论省略图片多少(一定范围内),他们的理解都相似;而普通儿童的形象思维发展离不开大量直接经验[16]。

孤独症儿童图片理解受记忆中的图片影响大。当图片场景与孤独症儿童形成固定顺序模式的某种生活情景一致时,他们不是根据所给图片分析、回视寻找答案,而是凭记忆给出答案。这也与普通学前儿童不同。学前儿童在阅读图画书时,随年龄增长,他们注视区域内主要事物间的回视次数呈上升趋势,说明年龄越大,在阅读时思考时间越长,在不断寻找事物间的关系,进而发展具体形象思维[11]。而孤独症儿童一旦看到或认出某场景或事物,就停止深入细致的思考,几乎没有回视的眼动轨迹。丰富直接经验并促使直接经验抽象化(结合口头语言、手势),尽可能选择有一定抽象性的简笔画图、示意图,避免提供直观、标准样式图片,更有助于他们形象思维的发展;还可以通过借助手势发展思维,尽可能应用表象、手势动作发展语言。总之,提高语言理解能力要与学生的思维水平的提升相结合。

随着2013年美国《精神疾病诊断与统计手册》第5版孤独症概念的改变,越来越多的专业人士开始使用孤独症症候群或孤独症谱系障碍替代孤独症和阿斯伯格症等称谓,诊断标准也更强调社会交往障碍:在多种场合下社会交流和社交互动方面存在持续缺陷,如缺少对话中的回应、缺少对人面孔的注视、很少使用手势等。本研究显示,孤独症儿童在图片认知中有一定特殊性,眼动测试数据与普通儿童不同,如缺少回视等。如果在诊断和康复效果评估时,能配合结构性图片和眼动仪,可能使诊断更加客观。未来还需要扩大样本量,区分不同年龄,进行多类型图片理解研究,找出特异性高的指标,为诊断提供客观依据。

虽然加强身体语言和手势沟通对发展孤独症儿童理解能力、社交能力都很重要,也是弥补其核心缺陷的重要环节,除了在特定认知康复外,尽量少使用图片,但用图片交流也是一个很重要的交往途径,特别是对缺乏口语交流的孤独症儿童更是如此。因人而异地选择沟通工具,丰富交往手段,需要不断研究。

综上所述,孤独症儿童的图片理解能力发展有一定特殊性——更直观,关联性、概括性不足,固定不变的卡通人物的日常行为比陌生的真实人物照片更容易理解,原因是卡通人物图片没有背景干扰,更直观明了,且他们在电视节目或画册中见过该人物,不用额外加工;打乱图片顺序和按事件逻辑顺序省略部分图片并不影响孤独症儿童理解,他们往往只根据一张图片做出简单判断,而依据的这张图片往往与兴趣有关,如图片中有感兴趣的食物、玩具等,这种特点符合中枢统合不足的理论假说。要发展孤独症儿童理解能力,就要综合利用肢体语言、身体体验、口头语言等多种手段,在早期基本认识环节可以借助图片。

本研究还存在一些不足:图片数量和省略步骤的图片类型都较少,对照组人数较少。今后应增加对照组数量,区分孤独症儿童的年龄,收集更多数据进行分析。

[参考文献]

[1]肖东.对话培养学生语言理解能力研究[D].上海:华东师范大学,2014.

[2]黄敬,王佶旻.基于结构方程模型的高级水平汉语学习者语言理解能力结构探究[J].华文教学与研究,2013(2):24-35.

[3]嵇雅迪.从儿童心理学角度看语言与思维的关系[D].哈尔滨:黑龙江大学,2016.

[4]邓永兴.浅谈孤独症儿童的教育教学管理[J].现代特殊教育,2006(12):29-31.

[5]李超.视觉支持策略对孤独症儿童干预的个案研究[D].长春:东北师范大学,2010.

[6]苏彦捷,王恪.任务的呈现方式对孤独症儿童误念理解的影响[J].中国心理卫生杂志,2004,18(3):147-150.

[7]孙红欢.关于孤独症儿童信息理解与表达能力的研究[D].南京:南京师范大学,2012.

[8]van der Geest JN,Kemner C,Camfferman G,et al.Looking at images with human figures:comparison between autistic and normal children[J].JAutism Dev Disord,2002,32(2):69-75.

[9]柯晓殷,卢建平,张英,等.孤独症面孔-表情识别的眼动研究进展[J].国际精神病学杂志,2015,42(1):121-123.

[10]常丽丽,刘刚喜.关注学生的体验[J].教育理论与实践,2004(5):45-47.

[11]李林慧.学前儿童图画故事书阅读理解发展研究——多元模式意义建构的视野[D].上海:华东师范大学,2011.

[12]陈纳.幼儿应该主要学习什么——经验获得与幼儿发展关系的思考[D].武汉:华中师范大学,2014.

[13]高小妹.汉语儿童图画书阅读眼动研究[D].上海:华东师范大学,2009.

[14]王立新,彭聃龄,王培梅.自闭症认知缺陷的神经机制研究进展[J].中国特殊教育,2003(3):78-82.

[15]汪毅成.形态认知与小学美术教育应用研究[D].南昌:江西师范大学,2016.

[16]赵伟.小学生数学形象思维能力的发展研究[D].桂林:广西师范大学,2011.