医疗机构与产品责任

——《侵权责任法》第59条的理解与适用

唐 超

(汕头大学 法学院,广东 汕头 515063)

依《侵权责任法》第59条设计的规整,缺陷医疗产品致患者损害的,生产者和医疗机构对患者负连带责任(第1句);医疗机构就缺陷形成无过错的,对患者赔偿后,得向生产者追偿(第2句)。从构造上看,医疗机构的地位颇类产品责任中的销售者*参见《产品质量法》第43条;《侵权责任法》第43条。。

新法颁行以来,第59条饱受学界排击,思路大抵有二:其一,从比较法上看,多强调服务、产品之别,医疗服务中纵使利用了缺陷产品,产品之利用亦附属于服务之提供,医疗服务提供人仍非产品销售者。其二,以为在“以药补医”的背景下,医院加价出售药物,或还可将医疗机构视作销售者,衡诸“医药分开”的医改趋势,坚持这样的立场无异于胶柱鼓瑟。可这两项论据都有些文不对题。本文旨在为第59条稍作辩护,并就第59条适用上的若干细节略陈管见。

一、医疗机构在产品责任中的位置

缺陷医疗产品致患者损害的,患者自得依产品责任法制寻求救济(《产品质量法》第四章,《侵权责任法》第五章),《侵权责任法》第59条并未将产品责任法制排除。缺陷医疗产品致患者损害,并非单一事实构成,医疗机构于不同情境下,地位有别,患者得援引的请求权基础亦各异,不得笼统而论。以下分述之:

(一)情境1:医疗机构为生产者

依《药品管理法》,于特定情形(“临床需要而市场上没有供应”),经法定程序(省级人民政府药监部门批准),可以自配制剂,“在本医疗机构使用”(第25条第1款第1—2句);“特殊情况下”,经省级以上政府药监部门批准,“可以在指定的医疗机构之间调剂使用”(第1款第3句)。

制造制剂的医疗机构为生产者。倘因制剂缺陷,致患者损害,在自配自用情形,不论是否引入《侵权责任法》第59条那样的新机制,受害人都可以据《侵权责任法》第41条、《产品质量法》第41条第1款,请求医疗机构承担严格责任。而在自配他用的情形,更因引入《侵权责任法》第59条,受害人得请求制造制剂的医疗机构和实际使用制剂的医疗机构承担连带责任。

这里的主要问题是,尤其在自配自用场合,生产者能否主张“未将产品投入流通”(《产品质量法》第41条第2款第1项),从而免于承担严格责任?欧洲法院就丹麦亨宁·费法德诉奥尔胡斯市议会案(Henning Veedfald v. Århus Amtskonnune)发布的初步裁定就此有深刻讨论,可资参考。案情大致如下:原告往Skejby医院接受肾移植手术,肾脏由原告的兄长捐献,医院以专门的灌注液保存。因灌注液缺陷,致肾脏动脉堵塞,无法移植。灌注液由奥尔胡斯医院的药房实验室制作,供Skejby医院使用。两家医院都属市议会所有。原告以1989年《丹麦产品责任法》为据,要求奥尔胡斯市议会赔偿损失。被告反驳说,产品未投入流通(《丹麦产品责任法》第7条第1项),而且产品不是为经济目的而制造(第7条第2项),因为两家医院皆为公立医院,完全由国家财政拨款。

官司打到丹麦最高法院。在“欧共体产品责任指令”的背景下[1],如何解释丹麦产品责任法,丹麦最高法院逡巡不定,遂中止诉讼,将五个问题提交欧洲法院,请求发布初步裁定。头两个问题关涉本文,即“产品责任指令”第7条列举的六项免责事由,第1项(“未将产品投入流通”)和第3项(“产品非为销售而生产,非为任何经济目的之流布而生产,亦非在其经营活动中而生产或流布”*“流布(distribute)”,系本文译法,其他中文著述中多称“分销”“派发”等。)如何解释。

就第一个问题,欧洲法院认为,“产品责任指令”并未就“投入流通”的表述加以界定,故只得依“指令”的规范目的来解释。根据判例法,这些封闭列举的免责事由应严格解释。第7条第1项所说“未投入流通”,本意在涵盖下面这种情形,即生产者之外的他人使产品脱离了生产过程。此外,违背生产者的意图而使用产品、为私人目的而使用产品,或者类似情形,亦不受指令规制。而本案的事实情形,不在上述例外之列。奥尔胡斯市议会主张,产品从未脱离生产者药房和使用者医院的“控制范围”,故未投入流通。但在本案这样的情形,事实特征在于,要使用这些产品,患者就必须进入控制范围,故奥尔胡斯市议会提出的那些情势并不具有决定意义。患者既进入医院,医疗服务过程中所使用的产品,到底是医院制造还是从第三方当事人处取得就无关轻重。服务过程中所用产品,是第三方当事人制造的,还是服务提供人自己制造的,或者和服务提供人有业务关联的机构制造的,不会改变产品已经投入流通的事实。

第二个问题关涉本文下面小节,这里先予介绍。“指令”第7条第3项的抗辩事由,中国法上虽无明文,但通过对责任主体“生产者”“销售者”的解释,可得到同样结论。欧洲法院认为,医疗活动由财政拨款,患者不必为服务付费,这一事实并不会改变产品制造活动的“经济和经营特征(economic and business character)”。所涉医疗服务并非慈善活动,不得依第7条第3项免除严格责任[2]。也就是说,责任主体应是从事专门营业者,但是否收费并不重要。

(二)情境2:医疗机构为销售者

中国的医疗机构往往兼售药物,倘出售的缺陷药物致患者损害,无关是否引入《侵权责任法》第59条的新机制,受害人皆得依《侵权责任法》第42条、第43条,《产品质量法》第42条、第43条,请求生产者和医疗机构承担连带赔偿责任。此际,医疗活动和销售活动相分离,医疗机构非以医疗服务提供人,而是以销售者身份对患者负连带赔偿责任。

就《侵权责任法》第59条的“医疗机构”,是否即为第43条的“销售者”,有二说。一为肯定说。起草机关表述上闪烁其词,只说“就医疗机构是否为销售者有不同意见”,“依据产品质量法作出具体规定”[3]285。而在《产品质量法》中,责任主体非为生产者,即为销售者,起草机关似乎是将医疗机构视同销售者。司法界和学界颇多主张,或至少认为立法者的意图是将第59条的“医疗机构”看作销售者*例如:奚晓明.《中华人民共和国侵权责任法》条文理解与适用.北京:人民法院出版社, 2010:415;陈昌雄.医疗机构在医药产品侵权中的责任研究.中国卫生法制,2010(5):12; 王利明.侵权责任法研究(下卷).北京:中国人民大学出版社,2011:412-413; 杨立新、岳业鹏.医疗产品损害责任的法律适用规则及缺陷克服.政治与法律,2012(9):117-118; 赵西巨. 我国《侵权责任法》中的医疗产品责任立法之反思.东方法学,2013(2):91; 赵西巨. 诊疗、告知、医疗产品使用与医疗损害责任之厘清.私法研究,Vol.15,2014(1):117; 赵西巨.再访我国《侵权责任法》第59条:情景化、类型化与限缩性适用.现代法学, 2014(2):179; 冉克平.产品责任理论与判例研究.北京:北京大学出版社,2014:204-205。。另一则为否定说,反对将第59条的医疗机构看作销售者,或至少认为并不当然如此解释*例如,廖焕国.医疗机构连带承担药品缺陷责任之质疑. 法学评论,2011(4):56; 杨立新.医疗产品损害责任三论. 河北法学,2012(6);王竹.论医疗产品责任规则及其准用——以《中华人民共和国侵权责任法》第59条为中心.法商研究,2013(3):61。。

不论起草机关意图如何,本着法的客观目的,应持否定说,将第59条理解为产品责任外的独立规整。倘第59条的医疗机构即为产品责任法制下的销售者,那么合理的作法是删除第59条,由起草机关释法,或者以准用性规范指向第43条,而不是重复书写。

本此立场,设医院的医师开出药方并尽到用药说明义务,患者于医院药房取药,后因药物缺陷受损害的,即不适用第59条。此际,医院的地位为纯粹的销售者,患者得依第43条,请求生产者与医院负连带赔偿责任。第59条的适用领域则较为狭窄,限于所谓“产品—服务结合体”(combination of products and services)的场合*《侵权法重述第三版:产品责任》第20条第3款的提法。,即于医疗服务过程中利用了缺陷产品,缺陷产品致患者损害的情形。

(三)情境3:“产品—服务结合体”

1.“产品—服务结合体”的性质

产品责任法制强调产品、服务之别,不将严格责任扩于服务领域[4]52-54。就产品和服务的结合体,如何判断其性质,实质标准是“交易本质分析法”(essence of the transaction),即考察“交易的主要层面”(predominant aspect of the transaction)是流布产品还是提供服务[5]878。

依美国《侵权法重述第三版》,产品流布包括“销售”(sells)和“以其他方式流布”(otherwise distributes)。“在商业背景下,为使用或消费而转移产品所有权,或者为了导向最终使用或消费的转售,而转移产品所有权,是为销售产品”(第20条a项)。“在销售之外的其他商业交易中,为使用或消费,或是充作导向最终使用或消费的预备步骤,而向他人提供产品,是为以其他方式流布产品。”(第20条b项第1句)就产品和服务的结合体来说,“不论是交易整体,还是其中的产品部分,只要满足a项或b项标准,即为销售或以其他方式流布产品”(第20条c项),而非提供服务,应依产品责任法承担严格责任。

在美国判例法上,首先要考察交易当事人是否将产品部分和服务部分区分开来。倘加区分,流布即独立于服务,就产品所致损害,即负严格责任。例如,草坪养护公司就所施肥料,或者机器修理商就更换的零件,倘单列账单,就肥料和零件缺陷所致损害,即承担产品责任[6]407-408。前文讨论的情境2即为如此。

当事人未区分产品部分和服务部分的,美国法的思路是分两种情况处理:(1)倘产品部分于服务过程中消耗掉,例如发廊使用的染发剂致顾客损害,“即便服务的提供者没有另外向顾客收取染发剂的费用”,该交易也可看作产品销售,发廊应负产品责任;(2)倘产品部分并未消耗或永久性转让给顾客,这样的交易可看作服务提供,服务提供人不必负产品责任[6]408,415。

可是,这套产品是否消耗或永久转移给顾客的标准却并不适用于医疗领域。“在美国绝大多数州,无论在何种情况下,医院都不因其提供了医疗护理有关的产品而被当作该产品的销售者”[6]408,“无论该产品是被移植到病人身上,借给病人使用,抑或只是作为一项工具”[6]413。对医疗领域和其他领域区别规制的理由,纯粹是法政策上的,认为医疗服务牵扯到民众健康甚至生存,对社会总体福利至关重要,“超过了任何需要对口腔医生和其他医生课以严格侵权责任的政策尺度”[6]414。

即便医院给所用产品加了价,也只会引起其他法律效果(例如报销事宜),而不会改变医院系服务提供人的定性。例如美国加州第二巡回区上诉法院判例,医院将赊购产品的发票交给患者的结算处,法院认为,即便医院给手术中所用器械“加了价”(adds an additional surcharge),也不应界定为器械销售者,仍是服务提供人,因为医院并非单纯充任产品流通渠道,实为完成医疗服务[7]。

最后要注意,倘医院使用的产品并不直接关涉医疗服务,则就产品缺陷所致损害,医院可能要负产品责任[6]414-415。

2.“医药分家”与“销售者”

学界对《侵权责任法》第59条铺天盖地的批评,一条主要论据为,在医药分家的医改大势下,医疗机构不能再界定为销售者。这番论证的纰漏在于,其对销售概念的解释流于文义,不合法之规范目的。

美国《侵权法重述第二版》第402A条,将产品责任主体表述为“销售者”,法院嫌文义过窄,向来作扩大解释。到《侵权法重述第三版》,起草人即干脆写为“从事销售营业或其他流布方式营业者”(第1条)。“流布”在商业上意指,使商品(或服务)可得,消费者或商户得加消费或利用,并不以加价为要件。故而在美国判例法上,免费样品、销售油漆而附赠的稀释剂、赌场提供的盛装免费饮料的玻璃杯,因缺陷致人损害的,“流布人”应负产品责任[6]410。从前面两小节的介绍也可以看到,对“经营活动”的理解,对“产品—服务结合体”性质的认定,并不考虑产品是否收取了额外费用。

欧盟“产品责任指令”并不刻意突出“销售”,而是使用更为概括的术语“流布”和“提供人”(supplier)(第3条第2款)。“指令”并未对“提供人”加以界定,依欧洲法院的立场,意指产品“供给或流布链条里的中间人”(intermediary in the supply or distribution chain)[8],是否加价,并不重要。

法律概念的意义,应受规范目的支配,而不必屈从于日常理解。中国产品责任法制下的“销售”,亦应扩张其文义,参照比较法的经验,和《产品质量法》第41条第2款第1项所说的“投入流通”勾连起来理解。是以,问题的关键不在是否加价,而在于将情境2和情境3区分开来。即便医药分家大功告成,也不能排除医疗机构充任“流布者”的可能性。而学界对第59条的批评,更大的破绽还在于,即便医疗机构确非“流布者”(情境3),亦不意味着医疗机构必定与严格责任无关。

二、产品责任外的独立规整:《侵权责任法》第59条

在情境3下,依有力解释,医疗机构并非产品责任法制下的“销售者”,不得依产品责任法制令其负严格责任。这是第59条批判者的有力武器,惜乎无的放矢,因为第59条原本就是别开生面,是在《侵权责任法》第五章外树立的新规整,其正当性不依赖于对产品责任法制下“销售者”的教义学解释。这是基于法的客观目的而得到的结论,而欧洲法院就法国贝桑松大学医院案发布的初步裁定给我们的主张以有力支持。

(一)贝桑松大学医院案的启示

在“产品—服务结合体”场合,不令医疗机构负严格责任,诚为比较法上的多数立场,却不能说相反的立场就“很难寻到踪影”,“别具一格”[9]176,与各国“通过产品责任法解决侵权责任的思路不同”[10]111-112。

最典型的是法国法。依法国《公众健康法典》(Code of Public Health),医疗产品给患者造成损害的,医务人员负严格责任(第L.1142-1条)*第L.1142-1条:“除了可能就有缺陷的医疗产品造成的损害负赔偿责任的情形外,本法第四编开列之医务人员,以及由工作人员提供预防、诊断、看护服务的任何机构,就服务造成的损害,仅以过错为限,负赔偿责任。”。这里的产品得为药物、化妆品、有毒的物质和制剂、疫苗、避孕用品、杀虫剂、用于特定医学目的的食品或者医疗器械(第L. 5111-1条)。又依法国最高法院判例,输血单位提供的血液产品质量不合格造成损害的,输血单位亦负严格责任。另外,依法国最高行政法院2003年7月9日判例确立的原则,公办医疗机构所用缺陷设备或产品给患者造成损害的,医疗机构即便无过错,亦要负赔偿责任[11]。

法国这套体制和“欧共体产品责任指令”不甚合拍。依后者的立场,系由“生产者”就缺陷产品造成的损害负严格责任(第1条);无法查明生产者的,方由产品“提供人”承担责任(第3条第3款)。这里的龃龉之处,在贝桑松大学医院案中浮现出来。

贝桑松大学医院案的案情为,13岁的患者接受手术,躺卧的电热毯出了故障,将患者灼伤。贝桑松行政法院(Tribunal administratif de Besançon)和南希上诉行政法院(Cour administrative d’appel de Nancy)皆依判例法,令医院承担严格责任。医院认为法国判例法抵触“产品责任指令”立场,继续上告。法国最高行政法院不得不中止诉讼,动请欧洲法院就“产品责任指令”的立场发布初步裁定:在依“指令”引入产品责任后,法国那套令公办医院负无过错责任的体制还有效否?

欧洲法院阐明“指令”立场,针对缺陷产品的责任规则并不适用于服务提供人,并给出定谳,利用了缺陷产品的医院仅系服务提供人,并非产品提供人。但是,欧洲法院又指出,“产品责任指令”并不规制缺陷产品责任领域的方方面面,不过是协调欧盟成员国立场的第一步,服务提供人应承担何种责任,“指令”不予置喙。医疗机构向患者提供医疗服务,使用的缺陷设备或产品给患者造成损害的,为了有效保护患者,“产品责任指令”并不禁止各成员国制定自己的规则,令医疗机构承担严格责任;唯内国规则不得妨碍患者直接起诉生产者,亦不得妨碍医疗机构向生产者追偿*See Judgment in Case C-495/10 Centre hospitalier universitaire de Besançon v Thomas Dutrueux, Caisse primaire d’assurance maladie du Jura . Available at http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-495/10,2016-06-10) 。陈昌雄先生谓,就医疗机构是否应负产品责任,比较法上分为两种做法:一是英美国家,持反对立场;二是欧盟立场,将医疗机构看作销售者,与生产者、[之前的]销售者依严格责任负连带责任(参见,陈昌雄.医疗机构在医药产品侵权中的责任研究——以中外对比研究为重点.中国卫生法制,2010(5):8),此论当有误。“欧共体产品责任指令”并未将医疗机构看作销售者,“指令”本身并不涉及医疗服务提供人的责任,不过是允许成员国各行其是而已。法国法仍属少数立场,所以德国学者才会对《侵权责任法》第59条的立场表示不解,参见,[德]H·G·博威格、N·多考夫、N·杨森. 中国的新侵权责任法[J]. 张抒涵译. 比较法研究,2012(2):14。医疗机构和生产者“处于不同的责任领域,这一规定同样并不具有说服力”。。

更近的例子则为《欧洲示范民法典草案》,令医疗服务提供人就产品所致损害负严格责任(第四编C分编第8:103条)。起草人提出几点政策考量:(1)现代医疗服务中所用设备很复杂,技术故障或人为故障在所难免,完全随机的无法预测的失灵风险亦消灭不掉;(2)方便患者获得赔偿;(3)严格责任一定程度上也合乎医务人员利益,因为不必将特定医务人员拎出来加以“责难”,而医疗机构既然置备了医疗产品,便只能在机构层面予以充分控制,预防损害,从而将个人责任转换为集体责任、组织责任;(4)实证研究表明,就缺陷产品致害,过错责任的威慑功能于个人层面不起作用,对预防此类医疗事故来说,整体性的积极措施(监管、核查)更为适宜[12]643。此外,北欧国家亦同此立场[12]644。荷兰学者亦多支持令医院就缺陷产品所致损害承担无过错责任。荷兰学者提出的理由包括:在荷兰法上,债务人应担保所用物品的质量;患者难以判断,伤害是由产品还是由服务造成;医院可以选择产品制造商,患者于此没有影响力;医院投保比较方便;严格责任法制可以激励医院尽到最大可能的注意;令医院承担责任,有助于司法的确定性[13]185-186。

还是前引贝桑松大学医院案的裁定书阐述最为明白。欧洲法院指出,贝桑松大学医院既非产品生产者,亦非产品提供人,故不得依产品责任法制令其负无过错责任。但这不妨碍针对利用了缺陷产品的服务提供人引入同样严格的责任,法国法即为如此。这里的法律基础,是考虑到患者和医院间的特殊关系于产品法制之外另起炉灶的。明乎此,也就知道,对《侵权责任法》第59条的批评,倘纠缠于产品责任法制的解释论问题(医疗机构是否系“销售者”),那就全盘落空了。

是以,对第59条利钝得失的讨论,只能转移到公共政策上去,也就是在维护医院利益和便利患者救济之间如何权衡。从法政策角度对第59条提出的批评,不外乎以下几点:医院不能有效控制风险,医院缺乏分散风险的机制,严格责任使医院负担沉重,甚至会加剧医患矛盾,等等。[10]119-120; [14]57-58本文无力就此发表实质性的意见,只打算指出两点:

第一,好多论据是缺乏说服力的。比方说,医疗机构并非药物的设计、制造单位,不能控制缺陷发生。但从法经济学的角度看,课加严格责任的重要理由是,可以降低危险活动的水平,放在医疗领域,即督促医疗机构选择更为可靠的药物制造商,而不是要求医疗机构一定能发现缺陷;药品集中采购机制也并不意味着医疗机构在药物的选用上就失去了话语权。另外,有些论据是矛盾的。比方说,既称“医疗机构缺乏分摊损害赔偿成本的机能”,又说“严格责任将会导致医疗服务成本的增加”[15]119。还有些论据,不过是既无法证实也无法证伪的公说婆说而已。比方说,责任形态对医患关系、对医学发展的影响。

第二,正如美国威斯康星州最高法院所说,“医疗服务提供人之于患者,其地位颇类产品销售人之于消费者”[16],是以,法政策立场的批评如果成立,那么这些批评大抵可以用之于产品责任法制对销售者的定位。所以这样的说法,“本来医疗产品造成他人损害并不是新问题,通过《产品质量法》相关规定由生产者及销售者承担责任即可解决”[10]119,就颇不牢靠,因为销售者同样可以喊冤叫屈,为什么第43条不肯照着“欧共体产品责任指令”的思路来设计销售者的法律关系呢?我们看到,自从《产品质量法》1993年颁布以来,两度修法,再经《侵权责任法》制订,立法者的态度从未动摇,一直要求销售者和生产者对受害人负连带责任(1993年法第31条)。这至少表明,《侵权责任法》第59条并非立法者一时糊涂或心血来潮的产物,纵使不合乎批评者的口味,但确是立法者一贯立场的延续。

“产品—服务结合体”致害场合,医疗机构承担何种责任形式政策上更为合理,本文不持特别立场。要提醒的是,前文述及,欧洲法院并不反对各成员国令医疗机构承担严格责任。美国威斯康星最高法院也指出,医院的责任形态一直在演化当中,既然医院过去享有的慈善免责优待可以褫夺,未来引入严格责任也并非不可想象*See Hoven v. Kelble, 79 Wis. 2d 444 (1977), 470-471. 关于慈善免责原则,参见,[美]约翰·布卢姆.风水与医院法人重构:医疗过失危机带来的挑战与机遇. 载[美]梅尔曼.以往与来者——美国卫生法学五十年.唐超等译.北京:中国政法大学出版社,2012:179.。何去何从,需要立法机关抉择,深入的实证研究是必要的,非黑即白的指责并不明智。

(二)《侵权责任法》第59条对第五章的类推适用

前已述及,第59条仅适用于“产品—服务结合体”场合。缺陷产品致患者损害的,医疗机构对患者负无过错责任,且和产品生产者对患者负连带责任(第1句);医疗机构向患者赔偿后,得向生产者追偿(第2句)。

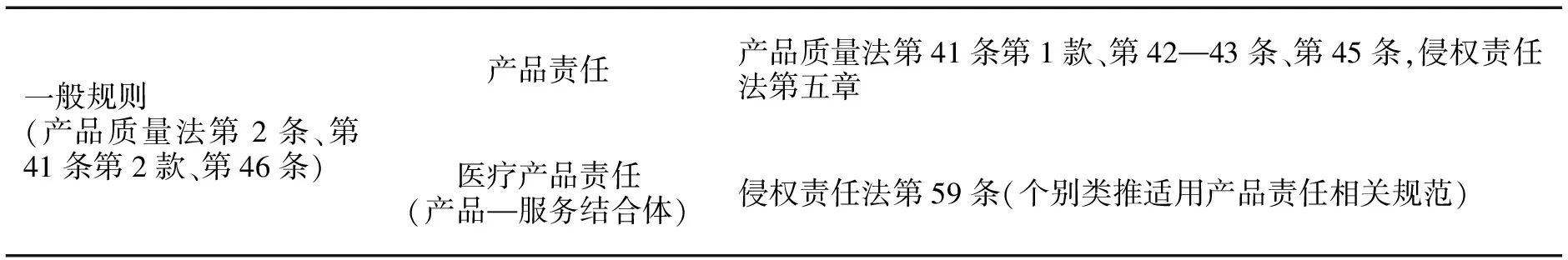

或谓,第五章和第59条乃是总则和分则[17]17、一般法和特别法的关系[18]421;[10]117。此论非当。既已反复申叙,医疗机构并非销售者,可知第59条和《侵权责任法》第五章(尤其是第43条),当为并列的两套规整。第59条的这套新规整,最高法院名之为“医疗产品责任”(《民事案件案由规定》第351项第2小项)。又因为在第59条的构造里,医疗机构的地位颇类第43条中的销售者,是以,凡第59条的未尽之处,皆有类推适用第五章相关规范的余地*或谓,对医疗机构,“准用销售者责任规则”(王竹. 论医疗产品责任规则及其准用——以《中华人民共和国侵权责任法》第59条为中心. 法商研究,2013(3):58)。“准用”是中国台湾地区法上的术语,大陆实证法多使用“参照”的表述。“产品—服务结合体”场合的医疗机构和销售者终究有些距离,故而,倘立法者不写入第59条,即只能认为是立法政策决定,而不得类推适用第43条;立法者既写入第59条,即是侧重医疗机构与销售者的相似性。写入第59条,立法者当然可以明白说,“参照第五章有关销售者的规定”,既未有如此表述,即无所谓“准用”,而只得类推适用。。至于《产品质量法》有关产品定义(第2条)、缺陷定义(第46条)、生产者免责事由(第41条第2款)的规范,则为《侵权责任法》第五章及第59条的一般规定。图示如下:

产品责任法制的构造

《侵权责任法》第59条未提及销售者,将第五章看作一般法的,即主张以第五章的规范径行填补。[18]421;[17]17;[19]61依本文见解,应先就第43条为目的性扩张,继而将扩张后的第43条类推适用于第59条区处的情形,方为妥当。第43条只言及生产者和销售者彼此追偿;衡诸规范意指,有上下游销售者的,先行承担责任的销售者,亦得向造成缺陷的销售者追偿。在第59条的场合,得个别类推适才扩张得到的规则:患者得要求生产者、销售者、医疗机构承担责任;先行承担责任者,得向造成缺陷的最终责任人追偿。

或谓,患者依第59条请求医疗机构赔偿,不考虑医疗机构是否处于销售者的地位[17]17。 这一说法正确的地方在于,认识到第59条的正当性并非来自对产品责任法制的解释论;不准确的地方在于,倘医疗机构处于销售者地位,即非复适用第59条,而应当适用第43条。

或谓,尽管第59条没有明文,但“按照第43条”,医疗机构得向销售者追偿[17]18。可以追偿是对的,但应是通过类推适用得到的请求权基础,而非直接适用第43条。或以为,依第59条文义,医疗机构得向生产者追偿,但生产者不得向医疗机构追偿;这里并无漏洞,立法者有意不许生产者追偿,以“表明医疗机构是不同于销售者的责任人”[19]61。诚然,第59条乃是第43条之外的独立规整,医疗机构也并非销售者,但从规范目的考察,立法者正是不愿纠缠于医疗机构是否为销售者的讨论,而干脆比照第43条,来设计医疗产品责任规整的,故不得认为法条中未写明生产者得向医疗机构追偿,乃是出于立法政策的决定,而实系公开漏洞。

设缺陷系由生产者造成,但生产者丧失赔偿能力,医疗机构于赔偿患者后,得否请求销售者分担损失?或主张,“依照法理,医疗机构应当可以依照份额向销售者追偿”[17]19。依本文的见解,并没有这样的法理。从第43条、第59条的立场看,只能向最终责任人追偿;连带责任的设计是为了更好地救济受害人,只要不构成共同侵权,即不得向最终责任人之外的他人追偿。这也是起草机关的看法[3]224。

第五章第44条至第47条有关销售者的相关规范,得个别类推适用于第59条的医疗机构,不待烦言。

三、并非医疗产品责任的若干情形

就《侵权责任法》第59条的适用,学界颇有类型化的主张。例如,区分公办私办医疗机构、区分是否实现了医药分家、区分产品和服务结合的紧密程度、区分缺陷类型,以及区分产品类型。[10]120;[9]184-190依本文的意见,除了区分文首提到的三种情境(前两种情境,适用第五章;第三种情境,适用第59条),其他区分于第59条的解释和适用要么无甚意义,要么意义不大(缺陷类型化对第五章意义重大)。但就缺陷类型中的警示缺陷和产品类型中的血液,还应稍加论及,医疗机构于某些情形,并不承担医疗产品责任。

(一)医疗机构与警示缺陷

《产品质量法》将缺陷定义为“不合理的危险”(第46条前半句)。学说和实务上参考比较法经验,区分设计缺陷、制造缺陷、警示缺陷,或者还加上跟踪观察缺陷[4]77; [20]148。

通过合理警示,得避免或减少可预见的损害风险,而未加警示,使得产品不具备合理安全性能的,即为警示缺陷。有些产品技术性很强,只有在专业人士的指导下方能使用(例如处方药),还有些产品,直接向消费者发出警示并不可行(例如隆胸用硅胶植入物),此际,适用“博学的中间人规则”(learned intermediary rule)。生产者只要向直接和消费者打交道的专业人士,也就是博学的中间人发出充分警示(例如详尽的说明书),即尽到注意义务,而将承担产品责任的风险卸下[6]216-221;[21]649。

药品、医疗器械等的生产者未向中间人(医务人员)发出充分警示,后因风险实现致患者损害的,系产品缺陷造成损害,适用《侵权责任法》第59条。患者得请求医疗机构赔偿;医疗机构得向生产者追偿。生产者尽到了警示义务的,即不会再构成医疗产品责任。就处方药而言,医生未向患者充分说明用法、剂量、禁忌症、副作用等,致患者损害的,系医疗过失侵权,适用第54条;就作用于患者身体的器械、植入物等,医生未向患者充分说明风险,而患者接受治疗的,系知情同意案型,适用第55条。

对于生产者尽到警示义务的情形,赵西巨先生正确指出,此际非复医疗产品责任案件。但赵西巨先生又笼统认为,应放在知情同意法则下考察[9]191;[22]99,是将两类说明义务混同起来*廖焕国先生说,“医师对药物的说明和警示义务”,可以从“第55条的规定中推导出来”,也是将两类说明义务混淆;但又说,未尽到说明和警示义务,属诊疗过错,并非医疗产品责任,则是正确的。廖焕国.医疗机构连带承担药品缺陷责任之质疑.法学评论,2011(4):59。。一类是为征得患者同意的说明义务,目的在维护患者的自主地位,在法教义学上,说明是用来排除身体侵害的违法性,未尽此种说明义务所生之纠纷,为知情同意案型。另一类是为确保疗效的说明义务,与患者自主决定的那套意识形态无关,旨在使患者配合治疗、谨遵医嘱,俾达成期待的结果,说明本身构成医疗行为的内容,未尽此种说明义务而造成患者伤害的,为医疗过失案型[23]165。故而赵西巨先生所举的例子,医生就药品风险未尽警示义务的,并不涉及知情同意法制。

以上分析亦适用于跟踪观察缺陷。

(二)医疗机构与血液责任

就血液是否属于产品,学界争执甚烈。在《侵权责任法》施行前,这样的讨论有其意义,因为关涉是否适用《产品质量法》。《侵权责任法》的起草机关为免分歧,干脆比照产品责任的思路,写明血液提供机构和医疗机构对患者负连带责任。

或谓,就血液致害责任,应“准用”产品责任相关规范[19]62。《侵权责任法》第59条乃是产品责任外的独立规整,法有明文的,直接适用,不必乞援于产品责任法制;法无明文的,立法者既未有“参照适用”之类表述,亦无所谓“准用”,而只得类推适用。血液质量问题系由血液提供机构造成的,医疗机构赔偿患者后,得向血液提供机构追偿(第59条第2句);所谓的窗口期风险,自应由血液提供机构承担*相反的主张,参见王竹.论医疗产品责任规则及其准用——以《中华人民共和国侵权责任法》第59条为中心. 法商研究,2013(3):63。或谓,因处于窗口期而无法查出病毒的血液,为合格血液(赵西巨. 再访我国《侵权责任法》第59条:情景化、类型化与限缩性适用.现代法学,2014(2):187),实则起草机关讲得很明白,当然是不合格血液,对血站适用无过错责任。参见王胜明.侵权责任法解读[M].北京:中国法制出版社,2010:291。。血液质量问题系由医疗机构造成的,血液提供机构向患者赔偿后,得类推适用第43条第3款,向医疗机构追偿。设有血库的医院(《血站管理办法》第10条),其地位形同“血液提供机构”。医疗机构间调剂用血的(《医疗机构临床用血管理办法》第26条第2款),地位相当于上下游销售者,类推适用经目的性扩张的第43条。

因为血液的储存、运输多由血液提供机构和医疗机构自行为之*参见卫生部发布的行业标准《血液储存要求》(WS 399-2012)、《血液运输要求》(WS/T 400-2012)。,故类推适用第44条的机会应不多见。

为挽救生命垂危的患者,医疗机构临时采供血的(《医疗机构临床用血管理办法》第27条第2款),因不能如血站般从事相关检测工作(《献血法》第10条第3款),故不得看作“血液提供机构”;因血液质量问题造成患者损害的,适用第54条,而非第59条。

同理,采用自体输血技术(《医疗机构临床用血管理办法》第22条第3款),造成患者损害的,亦应适用第54条。

[参考文献]

[1] Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws[Z]. regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (OJ 1985 L 210, p. 29).

[2] ECJ 10 May 2001, Henning Veed fald v. Århus Amtskonnune, C-203/99 (Danish product liability kidney case)[Z].

[3] 全国人大常委会法制工作委员会民法室.中国人民共和国侵权责任法解读 [M]. 北京:中国法制出版社, 2010.

[4] 冉克平. 产品责任理论与判例研究 [M]. 北京:北京大学出版社,2014.

[5] RICHARD L CUPP. Sharing Accountability For Breast Implants: Strict Product Liability And Medical Professionals Engaged in Hybrid Sales/Service Cosmetic Products Transactions[J]. 21 FLA. ST.U.L.REV. 873.

[6] 美国法律研究院. 侵权法重述第三版:产品责任 [M]. 肖永平,龚乐凡,汪雪飞,等,译.北京:法律出版社, 2006.

[7] HECTOR V. Cedars-Sinai Medical Center[M].(1986) 180 Cal. App. 3d 493.

[8] Advocate General’s Opinion in Case C-495/10, Centre hospitalier universitaire de Besançon v Thomas Dutreux and Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 119/11, Luxembourg, 27 October 2011.5. [EB/OL]. [2016-07-18]http://www.eulaws.eu/?p=1056.

[9] 赵西巨. 再访我国《侵权责任法》第59条:情景化、类型化与限缩性适用 [J].现代法学, 2014(2).

[10] 杨立新,岳业鹏. 医疗产品损害责任的法律适用规则及缺陷克服——“齐二药”案的再思考及《侵权责任法》第59条的解释论 [J].政治与法律, 2012(9).

[11] FLORENCE G’SELL-MACREZ. The French Rules of Medical Liability Since the Patients’ Right Law of March4, 2002 [J]. 86 Chi.-Kent L. Rev. 1093 (2011): 1105-1107.

[12] 欧洲民法典研究组,欧盟现行私法研究组. 欧洲私法的原则、定义与示范规则:欧洲示范民法典草案(第四卷)[M].于庆生,等,译.北京:法律出版社,2014.

[13] 米夏埃尔·富尔,赫尔穆特·考茨欧. 医疗事故侵权案例比较研究[M]. 丁道勤,杨秀英,译.北京:中国法制出版社,2012.

[14] 廖焕国. 医疗机构连带承担药品缺陷责任之质疑[J]. 法学评论,2011(4).

[15] 赵西巨,唐炳舜. 诊疗、告知、医疗产品使用与医疗损害责任之厘清——以我国《侵权责任法》为中心[J].私法研究,201415(1).

[16] HOVEN V. KELBLE. 79 Wis[Z]. 2d 444 (1977):468.

[17] 杨立新. 医疗产品损害责任三论[J]. 河北法学,2012(6).

[18] 王利明. 侵权责任法研究(下卷)[M].北京:中国人民大学出版社, 2011.

[19] 王竹. 论医疗产品责任规则及其准用——以《中华人民共和国侵权责任法》第59条为中心 [J].法商研究,2013(3).

[20] 陈现杰.中华人民共和国侵权责任法条文精义与案例解析[M]. 北京:中国法制出版社, 2010.

[21] MICHAEL JONES. Medical Negligence[M]. Sweet & Mazwell,2003.

[22] 赵西巨.我国《侵权责任法》中的医疗产品责任立法之反思——以商品与服务二分法为视角[J].东方法学,2013(2).

[23] 黄丁全.医事法新论[M]. 北京:法律出版社, 2013.

——《民法典》删除《侵权责任法》第42条之解读