少数民族村落传统体育组织的结构及功能研究

——基于壮、侗、苗、瑶等民族村落的田野调查

周家金,孙庆彬,朱波涌,高会军

(玉林师范学院体育健康学院,广西玉林537000)

少数民族村落传统体育具有民间性和非正式性,大都没有正式的组织机构,没有明文的组织章程,没有固定的组织成员,大家有事则聚,无事则散,看似不存在什么体育组织结构,但实际上少数民族村落传统体育是有一定的组织结构的,只不过它们是以非正式组织形式存在的。如广西天峨县六排镇纳洞村的壮族蚂拐舞组织、龙胜各族自治县平等乡广南村的侗族舞草龙组织、融水苗族自治县杆洞乡杆洞村的苗族拉鼓组织、南丹县里湖瑶族乡怀里村的瑶族打陀螺组织……这些村落传统体育组织都有一定的结构,那么,这些以非正式组织形式存在的少数民族村落体育组织一般存在哪些结构类型?其功能如何?在当今民族地区村落剧烈变迁条件下其调适与衍生的趋势如何?这些问题以往研究者很少关注,值得学者们深入调查研究,以便为我国少数民族地区民族传统体育的组织建设与保护政策制定提供参考。

1 研究方法

1.1 田野调查法

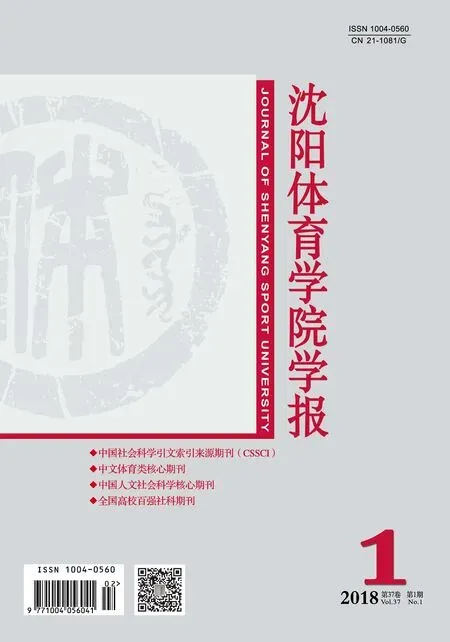

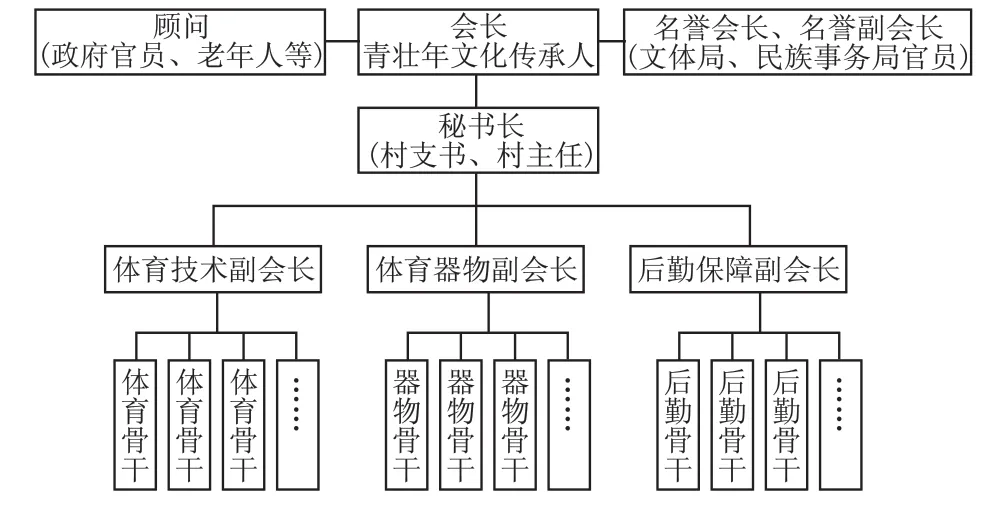

从桂西北少数民族聚居区选择10个具有浓厚民族特色和较强地域代表性的壮、侗、苗、瑶等民族村落传统体育组织(表1),实地考察其结构与功能。

表1 重点调查的村落传统体育组织

除了对表1中的10个村落传统体育组织进行重点调查外,论证中也大量补充了笔者以往实地调查的资料,如金秀瑶族自治县古占瑶寨、恭城瑶族自治县石口村、融水苗族自治县雨卜村、隆林各族自治县德峨村、融水苗族自治县安陲乡乌勇村、龙胜各族自治县潘内村的村落体育组织。这些实证资料有助于强化研究结论的客观性。

1.2 文献资料法

查阅《广西体育志》以及桂西北的东兰县、马山县、天峨县、龙胜各族自治县、三江侗族自治县、融水苗族自治县、南丹县等地的地方文献,搜集桂西北打榔、打扁担、舞草龙、抢花炮、拉鼓、打陀螺、猴鼓舞等村落传统体育项目的组织形式与功能,为本研究提供依据,强化研究结论的普遍性意义。

2 少数民族村落传统体育组织的结构

从社会学角度看,所谓结构,是指“在一定社会组织中由人们的不同分化和聚联而形成的关系整体”[1]。根据少数民族村落体育组织行为的独立性(没有任何外界力量影响组织的决策权)和非独立性(宗族、政府和商界等外界力量对决策权和话语权进行“分权”),可将少数民族村落体育组织结构分为主体独立型和主体非独立型。根据外在干预力量的来源,非独立型体育组织结构又可分为宗族依附型、权力渗入型、资本联姻型。这样少数民族村落传统体育组织至少有4种基本类型:主体独立型、宗族依附型、权力渗入型、资本联姻型。

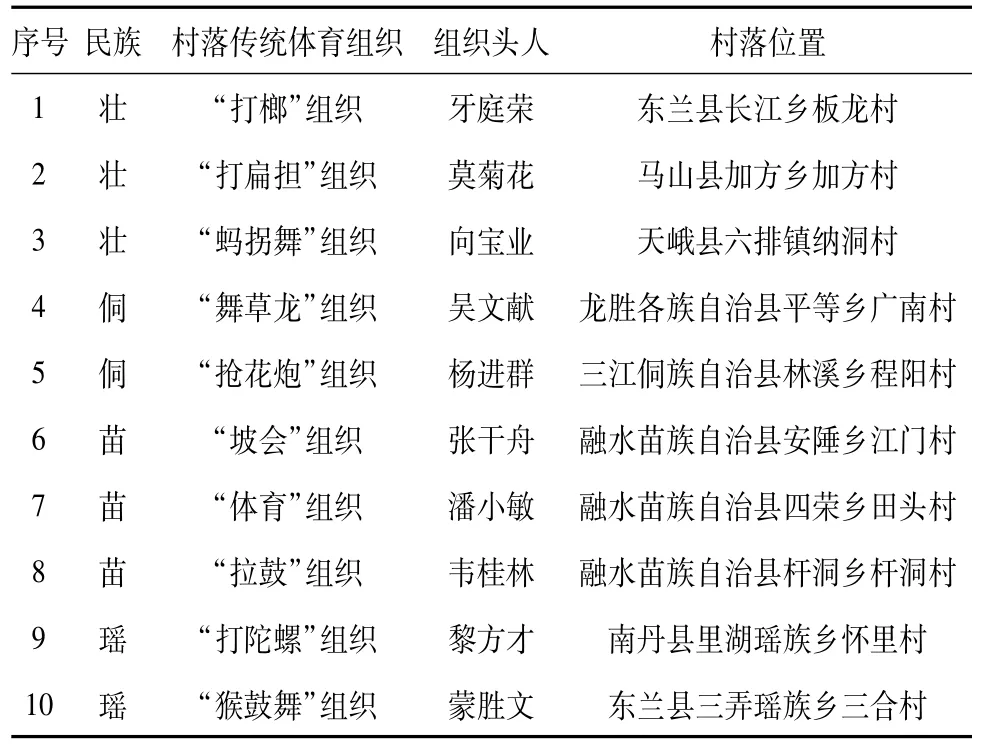

2.1 “主体独立型”村落传统体育组织的结构

主体独立型村落传统体育组织是指那些组织行为具有独立性、自主性的村落传统体育组织。在桂西北少数民族聚居区,主体独立型村落传统体育组织很多,如马山县加方乡加方村的壮族打扁担组织、三江侗族自治县程阳大寨的毽球组织、南丹县里湖瑶族乡怀里村的射弩组织。这类体育组织由组织头人和组织骨干共同构成(图1)。组织头人是村落传统体育的核心人物,一般熟练掌握体育技艺,具有广泛的社会人脉和较强的村落影响力[2]。体育骨干是指那些具有较强的技术水平和组织能力、在体育组织中发挥骨干作用的组织成员。

图1 主体独立型村落传统体育组织的结构

主体独立型的村落传统体育组织不挂靠任何组织和单位,组织运作所需的财、物等源于民间筹集,具有较强的决策权。例如东兰县长江乡板龙村的打榔组织就是一个主体独立型体育组织。打榔组织由打榔头人牙廷荣和几个打榔骨干构成:打榔头人牙廷荣的技艺精湛,在村中人脉和群众影响力较强,在打榔组织中负责全部活动事务(如打榔谋划、人员召集、协调指挥等),并通过个人声望和影响力筹措活动资金;在组织头人牙廷荣统领下,骨干们各负责某一方面的组织工作,如技艺指导、对外联络、器物保管等;整个组织依靠大家的亲缘、演出募捐等维系正常组织运作,一般不受局外人的支配,独立性非常强。

2.2 “宗族依附型”村落传统体育组织的结构

宗族依附型村落传统体育组织是指本身不具有独立性,而在其背后存在一个靠山——宗族组织的村落传统体育组织。例如龙胜各族自治县平等乡广南村的舞草龙组织,便是一个宗族依附型村落传统体育组织,其组织结构如下:在村落宗族组织——老人协会统筹下,确定舞草龙的组织头人,筛选出舞草龙的技艺骨干、器具制作骨干和后勤保障骨干,共同组成舞草龙的组织机构(图2、图3)。广南村老人协会就是一个宗族组织,其成员来自各姓氏宗族。这些老人德高望重,具有社会学家马克斯·韦伯在论述理想的组织形式时所言的“传统式权威”,在村落民间事务中充当顾问角色,发挥出谋划策的作用[3]。在老人协会的统领下,舞草龙头人全面负责舞草龙的技艺传承、活动组织等工作;而舞草龙骨干们分别致力于舞草龙某一方面的组织工作,如舞草龙编织组织工作、舞草龙表演组织工作、舞草龙后勤保障组织工作。舞草龙头人与舞草龙骨干们共同构成舞草龙的组织系统。

宗族依附型村落传统体育组织在桂西北少数民族地区很常见,如三江县程阳大寨的侗族抢花炮组织、龙胜各族自治县潘内村的瑶族打旗公组织、融水苗族自治县乌勇屯的苗族跳芒篙组织等,皆依附当地的村落宗族组织。宗族体育组织借助宗族权威组织体育活动,而体育活动的组织事务要接受宗族组织的监督与约束。

图2 宗族依附型村落传统体育组织的结构

图3 广南村舞草龙组织依附老人协会

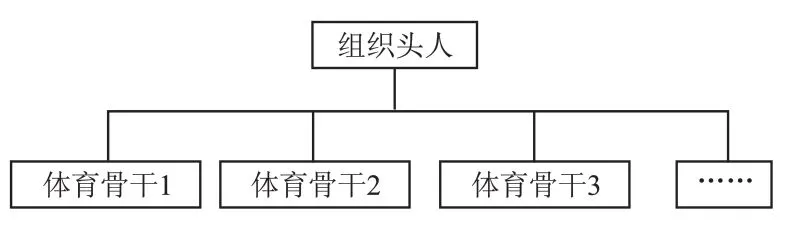

2.3 “权力渗入型”村落传统体育组织的结构

权力渗入型村落传统体育组织是指少数民族村落传统体育组织主动邀请行政官员参与体育组织事务,借以寻求政策、资金、物资、安保等方面的支持。这类体育组织在行政官员干预下,往往效仿正式组织形式,设立有较完备的组织结构,明确职责分工,政府官员在组织中承担某种领导角色(图4)。在体育组织运作中,官员在资金扶持、非遗申报、物资配送、安全保卫等方面起着支持作用。

例如天峨县六排镇纳洞村的蚂拐舞协会,便是一个权力依附型村落传统体育组织。它具有完整的组织结构:内设顾问、会长、名誉会长、秘书长、体育骨干、后勤保障骨干等组织角色,其独特之处在于有些职位是由政府官员担任的(图5、图6)。纳洞村之所以能够形成这种结构的村落传统体育组织,是因为蚂拐舞在申报非物质文化遗产项目过程中,县文体局、民族局、文化馆、镇政府等行政部门曾给予大力支持,村民们在与政府互动中获得人、财、物等方面的支持。受此激励,村民们主动邀请政府官员在蚂拐舞组织中担任顾问、名誉会长、名誉副会长等职务,以便获取更多的行政资源。具有这类结构的村落传统体育组织还有恭城瑶族自治县石口村的瑶族抢花炮组织。这类体育组织在开展活动时,可通过官员掌控的行政资源获取一定的经济利益。

图4 权力渗入型村落传统体育组织结构

图5 纳洞村蚂拐舞文化协会

图6 纳洞村蚂拐舞组织中有当地官员

2.4 “资本联姻型”村落传统体育组织的结构

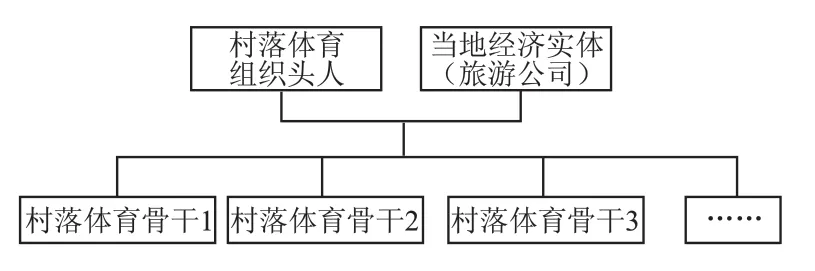

资本联姻型村落传统体育组织是指那些凭借体育项目所具有的商业价值与当地经济实体(特别是旅游公司)结合,进行商业化运作,实现体育与经济联姻的村落传统体育组织(图7)。其主要特点是经济实体能够参与村落传统体育组织的商业运作,体育组织头人与经济实体负责人对村落体育实施双重管理。

图7 资本联姻型村落传统体育组织结构

图8 田头的斗马组织与旅游公司联姻

例如,融水苗族自治县田头苗寨的村落传统体育组织,就是资本联姻型的村落传统体育组织(图8)。田头苗寨是融水县苗族民俗生态旅游点之一,其体育组织的最大特点是与当地旅游公司联姻,在游客到村寨时组织苗族体育展演。组织的最高层由村落传统体育头人与当地旅游公司负责人共同构成,组织骨干由斗马、芦笙踩堂、跳牙变等多个体育项目的骨干人员组成。这类组织结构可有效融资,带来经济收益,补充村落传统体育组织运作的经费,有利于调动体育组织者和参与者的积极性。

图9 金秀县古占瑶寨的商业性表演

图10 白裤瑶陀螺协会组织旅游表演

在当前经济浪潮的冲击下,桂西北少数民族聚居区的资本联姻型村落传统体育组织日益增多,如金秀瑶族自治县古占瑶寨的村落传统体育组织(上刀山、过火炼、翻云台等项目,图9)、南丹县怀里瑶寨的村落传统体育组织(打陀螺、打猴鼓、跳铜鼓等项目,图10)、东兰县三合瑶寨的村落传统体育组织(猴鼓舞、跳皮鼓、打铜鼓等项目)……上述体育组织皆与当地旅游部门联姻,把村落体育项目作为旅游资源开发利用[4],以实现体育组织和经济实体的互利共赢。

3 少数民族村落传统体育组织的功能

王泸宁在其著作《当代中国村落家族文化》中指出:村落组织的功能分析始终是管窥村落组织基本面貌的立足点[1]。在探究少数民族村落传统体育组织时,应把功能作为一个重要“取景框”。少数民族村落传统体育组织的基本功能包括组织村落体育活动、整合村落体育资源、传承村落体育技艺等3个方面。

3.1 组织村落体育活动

少数民族村落传统体育组织的运作往往借助村落社会的天然条件:1)借助宗族权威。有学者指出:“在少数民族古村落,宗族关系一般这样承造:由若干个同一父系血缘的家庭组成家族,家族内的重大事情由辈份大、威望高的长者——族长主持安排;在家族的基础上,由数个同一祖先的家族构成以地缘为中心的宗族关系”[2]。在这样的宗族制度约束下,村落传统体育组织自然会借助族长、寨老等宗族权威组织体育活动。2)借助民间信仰。在少数民族村落,往往存在着浓郁的民间信仰习俗。村落传统体育组织者往往借助民间信仰的力量,因势利导地组织体育活动。这次重点考察的10个村落传统体育组织,无一例外地都借助信仰仪式来强化活动组织力度:广南村舞草龙组织有拜龙神仪式,纳洞村蚂拐舞组织有拜蚂拐仪式,杆洞村拉鼓组织有拜祖先仪式,江门村坡会组织有拜芦笙柱仪式。综观这些少数民族村落体育活动,民间信仰往往如影随形,强化着村落传统体育组织的凝聚力、号召力。3)借助传统节日。我国少数民族村落大都地处偏远,平素文化活动缺乏,所以他们特别重视自己的传统节日,如壮族的蚂拐节、侗族的花炮节、苗族的芦笙节、瑶族的盘王节等。每逢传统节日,众多民族传统体育项目竞相展演,争奇斗艳。民族传统节日为少数民族村落体育活动提供了浓郁的氛围和充足的人气。本文所考察的10个村落,无一例外地都借助传统节日举行体育活动。4)借助习俗舆论。根据社会学的社会控制理论,可知习俗和舆论是社会软控制的重要手段。少数民族村落体育的活动筹划、资金筹集、人员调配、仪式举办、规则约定、奖品授予等组织工作,都要符合村落习俗,接受舆论制约。在少数民族村落,习俗和舆论属于社会软控制手段,尽管它们不具有强制性,但其社会控制力是很强的。如果有村民不接受习俗和舆论的约束,屡屡违犯村规民约,就会成为舆论的众矢之的,承受巨大的心理压力。

3.2 整合村落体育资源

少数民族村落传统体育组织的运作需要多方面的资源支持,包括人力、物力和财力方面的支持。这里的人力,包括普通村民、体育骨干、本土精英和个体老板等;物力包括体育场地、器具和服饰等;财力是指体育组织运作所需的资金。上述体育资源分散于村落的各行各业,需组织者统筹安排,精心整合,才能在体育活动中发挥其作用。1)凝聚人力资源。无论哪种结构类型的村落传统体育组织,都有一群根据活动需要而聚集起来的参与者。除此之外,还需要那些技高艺精的体育骨干、人脉丰沛的乡土精英和精打细算的乡村老板的鼎力支持,他们拥有村落体育所不可或缺的技艺、人脉和资金等资源。充分调动他们的参与积极性,是村落传统体育组织工作的重要一环。2)整合物力资源。少数民族村落传统体育组织在运作时,需要场地、服装、器物等物力资源。这些物力资源,有的是买来的,有的是租来的,有的是借来的,在进行活动时需要组织者把它们进行合理整合,统筹使用。3)聚合财力资源。少数民族村落传统体育组织的运作需要财力资源的鼎力支持。这些财力资源来源广泛:有的是商演所获,有的是“乐捐”所得(图11),有的是老板赞助……这些财力的征集与调配,需要组织者精心筹措。

图11 雨卜苗寨坡会组织发布的募捐榜

3.3 传承村落体育技艺

少数民族村落传统体育项目(如纳洞村的蚂拐舞、平等村的舞草龙、加方村的打扁担等)的技艺传承,离不开村落传统体育组织的推动。少数民族村落传统体育的组织成员,包括体育头人与体育骨干,既是村落传统体育的组织者,也是村落传统体育的技艺传承者。他们传承技艺的主要路径:1)组织培训活动。如纳洞村蚂拐舞的头人向宝业每年春节期间都组织村民进行蚂拐舞训练,近年来也向在校学生传承蚂拐舞技艺(图12)。平等村舞草龙组织在举办活动之前,都召集成员进行舞龙技艺和草龙制作技艺培训。加方村打扁担的头人莫菊花,在每年春节、农闲时节常组织村民进行技艺培训(图13),培养传习群体。2)组织体育活动。少数民族传统体育组织往往借助传统节庆平台组织体育活动,传承体育技艺。村落传统体育具有实践性,组织节庆体育活动是其传承的重要途径。在欢快的节庆氛围中,村落居民愉悦地相互交流、切磋技艺,传承效果事半功倍。特别是在少数民族村落社会转型的今天,众多村民到外地经商、打工、求学。平日里村落较为冷清,体育活动组织困难。一到重大节庆日,外出人员纷纷返乡团聚,为组织体育活动、传承体育技艺创造了良好契机。

图12 体育课堂上的蚂拐舞技艺培训

图13 打扁担头人莫菊花(左)在传授技艺

4 当代少数民族村落传统体育组织的结构调适与功能衍生

4.1 当代少数民族村落传统体育组织的结构调适

4.1.1 独立性日趋强化,宗族依附性和权力渗入性日趋弱化 ①独立性日趋强化。少数民族村落传统体育组织属于草根组织,具有民间性和独立性,独立性是其天然底色[5]。虽然在新中国成立后的很长一段时期,村落传统体育组织为获得官方支持,主动让渡了一部分“话语权”,但这种让渡只是一种权宜之计,而非民间独立性的永久放弃。改革开放后,随着少数民族乡村经济的发展和民族政策逐步宽松,少数民族村落传统体育组织的独立性底色逐步显露。例如,隆林各族自治县德峨村的爬坡杆组织、南丹县怀里瑶寨的打陀螺组织、融水苗族自治县雨卜村的斗马协会等,不依托任何组织和单位,不受宗族、政府及商人等外界力量的干预,举办活动所用的财物、器具完全源于村落民间自筹,其组织行为具有较强的独立性、自主性。②宗族性逐渐弱化。随着我国城镇化进程的逐步推进,现代文化正快速向乡村扩散,村民的现代意识逐渐增强,而宗族意识则日趋松散,村落传统体育组织的契约性、规则性逐渐增强,而宗族性逐渐弱化。例如融水苗族自治县杆洞村的拉鼓组织(鼓社),最初是为“缅怀先祖”举办拉鼓节活动而形成的宗族依附型村落体育组织,原来的组织结构为“自然领袖的鼓头、寨老、老年协会会长主持”[6],若干个宗族体育骨干协同参与,体现了很强的宗族性。现如今,杆洞村的拉鼓组织不局限于同宗族的人,逐渐形成了由热心年轻人、技艺骨干为主体的组织机构。拉鼓活动也由原来的“大节每十三年举行一次,拉一丈三尺长的大鼓;小节每三年举行一次,拉五尺长的小鼓”[7]演变成为大家都可以报名参与的一年一度的群众性竞赛活动,其宗族性明显弱化。③权力渗入性日趋弱化。在文化保护语境下,国家或地方政府不断对那些“非遗”项目输送财力、物力,从而成为村落传统体育组织竞相渗入的对象。由于这种“输血”是国家的阶段性政策,其初衷是通过扶持使“非遗”走上自我成长的轨道,且输血后随之而来的是行政干预,“生于民间、死于庙堂”的教训屡见不鲜[8],显示出干预政策的局限性和非持续性。随着少数民族村落传统体育生存能力的逐步强化,国家的扶持力度必将会逐步减少,少数民族村落传统体育组织的权力渗入性会逐渐弱化。例如,恭城瑶族自治县石口村抢花炮组织在2012、2013、2014年花炮节期间,当地政府人员作为抢花炮组织成员介入活动,为活动筹集资金、支援相关器物、提供警力维持秩序、进行宣传扩大影响等。同时,政府相关部门通过和村落抢花炮组织联动,积极申报省级非物质遗产,2014年恭城瑶族自治县花炮节成功入选广西非物质文化遗产名录。2015、2016、2017年花炮节期间,石口村的抢花炮组织已无政府部门相关人员介入,回归村落的自我组织,政府相关部门仅仅充当引导角色。

4.1.2 资本联姻型组织结构将是那些具有商业价值的村落传统体育项目的一个演化方向 随着少数民族地区旅游业的日趋繁荣,那些具备商业价值的村落传统体育项目,其传承者必然会谋求经济效益与体育发展共赢,其组织结构将会逐渐向资本联姻型变迁。在本文考察的10个村落传统体育组织中,纳洞村蚂拐舞组织、广南村舞草龙组织、三合村猴鼓舞组织、杆洞乡拉鼓组织等皆与当地旅游公司联姻。在体育活动举办之日,这些村落往往观众爆棚、酒店爆满,甚至一床难求,经济效益可观。此外,还有少数民族村落体育组织协同旅游公司利用体育项目资源进行旅游开发,收取一定的报酬,实现组织生存发展和增加经济收入的双赢。例如金秀瑶族自治县古占瑶寨的村落体育组织向游客展示瑶族上刀山、过火炼、翻云台等体育项目,南丹县怀里瑶寨的村落传统体育组织则组织打陀螺、打猴鼓、跳铜鼓等项目。

4.2 当代少数民族村落传统体育组织的功能衍生

4.2.1 消解冲突 少数民族村落是典型的“熟人社会”[9],其社会互动的心理基点是“熟人”之间彼此的理解和信任。在传统农耕社会,村民之间的矛盾冲突较少,村落体育组织消解冲突的功能并不明显。然而,“当代中国正处于剧烈的社会转型期,转型过程中产生的社会分化加剧、利益群体形成以及社会关系复杂,使得不同社会成员间的社会矛盾与冲突呈常态化的趋势”[10]。在这样的大背景下,少数民族村落传统体育组织消解冲突的功能逐渐凸显。有学者研究表明:集体活动具有释放工作和生活压力的“安全阀”效用[11]。社会安全阀是社会学术语,指“社会中存在一类制度或机制,为公众提供一些正常渠道,以宣泄和消解敌对和不满情绪,进而缓和乃至解决社会矛盾冲突”[12]。村落传统体育是村民交流互动的平台,通过组织村落传统体育活动,可塑造温馨、和谐的交往氛围,提供心灵沟通场域。在这种场域中,村民们真情流露,内心长期积累起来的压力得以有效释放,有效缓解彼此之间的摩擦与隔阂,催生村民的群体归属感,促进村落社会的和谐。例如2016年天峨县纳洞村蚂拐节期间,村民由于宅基问题发生纠纷,险些酿成冲突。蚂拐舞协会利用其权威主动调解纠纷,有效地缓和并消解了矛盾。笔者于2017年融水苗族自治县安陲乡江门村十七坡会期间,从斗马活动组织者口中获知每年十七坡活动都会有争执发生,但是这些争执从未演变为打架斗殴事件。深究其因,就是村落体育组织拥有较高的权威,能够有效地控制争执局面。

4.2.2 遗产保护 我国现存的少数民族村落传统体育项目大都生成于传统的农耕社会,遵循万物的生存之道,自然诞生、自然成长,一般不需要刻意保护。然而当今在少数民族聚居区,随着电视、手机、网络等现代传媒手段的普及和人口流动的频繁,少数民族村落原有的体育生活方式和体育意识形态受到剧烈冲击,民族传统体育传承面临空前危机。在这样的背景下,遗产保护的使命便落在少数民族村落传统体育组织的肩上。少数民族村落传统体育组织的遗产保护功能体现在3个方面:①组织技艺培训,如纳洞村蚂拐舞协会的重要成员索文德、向宝业等每年都对村民进行蚂拐舞技艺培训;三合村猴鼓舞头人蒙胜文的技艺培训频率更高,每月都会组织培训活动。②组织技艺创新,如纳洞村的蚂拐舞组织、广南村的舞草龙组织、怀里村的打陀螺组织等,皆多次改进传统技艺,强化体育传承活力。③对外交流宣传,如高定村的侗族月耶、古陈村的瑶族黄泥鼓、怀里村的白裤瑶打陀螺等项目的组织,每年都组织骨干成员到周边村落表演、宣传、切磋,扩大项目的地域影响力。

图14 富禄村抢花炮的庞大观众群体促进了当地旅游消费

4.2.3 发展生计 改革开放后,随着我国乡村经济由集体生产模式向承包生产模式转变,少数民族村落原有的公有制经济结构被彻底撕裂,村落传统体育组织的公有拨款模式基本瓦解。目前少数民族村落传统体育组织的经费主要依靠村民乐捐,不具稳定性和持续性,掣肘少数民族村落传统体育的发展。利用村落传统体育项目的观赏性发掘其商业价值,无疑是一条可持续发展的出路。在本文所调查的10个村落中,板龙村的打榔组织、广南村的舞草龙组织、三合村的猴鼓舞组织,每年都会组织队员到周边村落巡回演出,有时报酬甚丰;其他村落传统体育组织,如江门村的坡会组织、纳洞村的蚂拐舞组织、杆洞村的拉鼓组织和怀里村的打陀螺组织等,虽然很少组织到外地商演,却都能通过展演活动拉动当地旅游业的发展。发展生计成为少数民族村落传统体育组织的重要功能(图14)。

5 结论

通过对壮、侗、苗、瑶等10个少数民族村落体育组织的实地考察,得出如下结论:1)少数民族村落传统体育组织的结构有主体独立型、宗族依附型、权力渗入型和资本联姻型,其基本功能是组织村落传统体育活动、整合村落传统体育资源和传承村落传统体育技艺。2)少数民族村落传统体育组织的结构并非一成不变,随着周围环境的变化,其结构会作相应调适:独立性将日趋强化,宗族依附性和权力渗入性将日趋弱化;资本联姻型结构将是具有商业和观赏价值的体育项目的发展趋势。3)随着结构变迁,少数民族村落传统体育组织在原有功能的基础上,逐渐衍生出与村落社会发展相适应的功能——消解村民冲突、体育遗产保护、发展村落生计。这些功能对村落传统体育的可持续传承发展具有十分重要的意义。

[1]王泸宁.当代中国村落家族文化——对中国社会现代化的一项探索[M].上海:上海人民出版社,1990:69-70.

[2]孙庆彬,朱波涌,周家金.少数民族村落体育组织的生成方式与运作机制——以壮、侗、苗、瑶等少数民族古村落为例[J].北京体育大学学报,2014,37(9):50-55.

[3]周家金,孙庆彬,陈诗强,等.广西民族传统体育蚂拐舞的文化解析与传承[J].沈阳体育学院学报,2016,35(4):139-144.

[4]张萍,王溯.少数民族传统社会组织与原生态体育文化旅游的发展——以广西南丹白裤瑶“油锅”组织为例[J].吉首大学学报(社会科学版),2014,35(4):123-128.

[5]杨志亭,孙建华,张铁民.社会转型期我国草根体育组织发展的困境与培育路径[J].沈阳体育学院学报,2016,35(2):66-70.

[6]钱应华,杨海晨,孙庆彬.苗族拉鼓仪式的体育价值[J].解放军体育进修学院学报,2013,32(2):18-20.

[7]钱应华.苗族拉鼓节仪式的文化内涵[J].广西科技师范学院学报,2016,31(5):18-22.

[8]李舫.寻找回家的道路[N].人民日报,2010-06-11(9).

[9]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998.

[10]万义,王健,龙佩林,等.村落族群关系变迁中传统体育社会功能的衍生研究——兰溪古寨勾蓝瑶族长鼓舞的田野调查报告[J].北京体育大学学报,2014,37(3):33-40.

[11]红旗大参考编写组.构建社会主义和谐社会大参考[M].北京:红旗出版社,2006:180-181.

[12]张基振,虞重干.中国民间体育保护与发展实践论[J].上海体育学院学报,2007,31(6):67-68.