脂蛋白相关磷脂酶A2联合抗凝血酶Ⅲ在非ST段抬高型急性冠脉综合征患者中的预测风险价值

卢锦阳,郑迪,张权,李文华

心血管疾病是全球范围造成死亡的最主要原因,主要的致病机制是动脉粥样硬化和血栓形成[1]。目前动脉粥样硬化的发生机制暂未具体阐明,越来越多的文献倾向于慢性炎症,氧化应激反应为其显著特征,动脉硬化斑块的形成是冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)的病理生理基础,冠状动脉(冠脉)粥样硬化斑块的破裂、凝血-抗凝系统失衡共同导致急性冠状动脉事件的发生[2]。近年来,诸多研究[3,4]证实脂蛋白相关磷脂酶A2(LP-PLA2)是一种参与冠心病形成的新型炎症标志物,可促进巨噬细胞转化成泡沫细胞,促使斑块不稳定性增加,Lp-PLA2水平的增高预示斑块破裂的风险较大[5-8],同时抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)水平降低可能导致机体处于高凝状态继而促进血栓形成[9,10]。非ST段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS)包括不稳定型心绞痛(UA)和非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI),是临床上最常见的冠心病类型之一。本文通过测定NSTE-ACS患者血浆脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)、AT-Ⅲ的水平变化,联合全球急性冠脉注册事件(GRACE )评分观察对NSTEACS危险分层的评估价值,并分析二者对冠脉病变严重程度的关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象选取2016年2月~2017年2月于徐州医科大学附属医院心内三科收治的以心前区不适为主诉的住院患者249例,其中男性127例,女性122例,平均年龄(62±7.6)岁。所有入选患者均行冠脉造影检查,根据造影结果分为NSTE-ACS组和对照组。其中造影结果提示冠脉左主干、前降支、回旋支、右冠脉中至少1支狭窄程度≥50%,且符合中华医学会NSTE-ACS诊断标准[11]的183例为NSTE-ACS组;血管狭窄程度<50%且血流正常的66例为对照组。排除标准:①严重肝肾疾病;②肺栓塞、下肢静脉血栓等血栓性疾病;③未经控制的恶性心律失常患者;④甲状腺或肾上腺功能紊乱患者;⑤急慢性感染性疾病、高热及恶性肿瘤患者;⑥既往有心肌梗死、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)或冠状动脉旁路移植术(CABG)史。所有研究对象及授权委托人均签署知情同意书并获得我院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 一般资料收集收集患者年龄、性别、吸烟史、既往史(包括高血压、糖尿病、心肌梗死、PCI或CABG术史)等一般资料,记录患者入院时血压、心率、是否出现心跳骤停、住院期间治疗情况、左室射血分数等。同时,所有患者于入院后24 h内抽取空腹静脉血标本,测定Lp-PLA2、AT-Ⅲ及肝肾功能、血糖、血脂等指标,以上指标均由我院检验科测定,其中Lp-PLA2试剂盒由南京诺尔曼生物技术有限公司提供,AT-Ⅲ试剂盒由德国SIEMENS公司提供。

1.2.2 GRACE评分评分内容有年龄、心率、收缩压、Killip心功能分级、心电图ST段改变、入院时是否有心脏骤停、心肌酶谱、血肌酐。依据GRACE 2.0风险评分工具计算出183例NSTE-ACS患者的GRACE评分,根据评分结果,分为低危组(<109分,n=75)、中危组(109~140分,n=60)、高危组(>140分,n=48)。

1.2.3 Gensini评分①依据冠脉14节段的划分及冠脉狭窄程度不同制定权重系数;②将累计节段的冠脉系数与狭窄程度系数相乘;③将所有病变的评分相加。按Gensini评分标准,对所有入组患者的冠脉病变进行定量评估,依据其结果计算四分位数。

1.2.4 冠脉造影检查冠脉造影采取桡动脉或股动脉途径,使用多功能造影导管多体位造影,此过程由具有冠脉介入资格的医师操作,结果由2位具有冠脉介入资格的专家进行评估。

1.3 统计学分析应用SPSS 19.0统计软件进行统计分析。计量资料均做正态性检验,服从正态性分布的连续性变量以(±s)表示,两组间差异比较采用t检验,多组间差异比较采用单因素方差分析,组间比较采用q检验;计数资料比较采用n(%)表示,采用χ2检验,服从正态分布的连续性变量间的相关性关系采用pearson相关分析,不服从正态分布的连续性变量间的相关性采用spearman等级相关分析。冠心病的相关危险因素采用Logistic回归模型进行评价,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

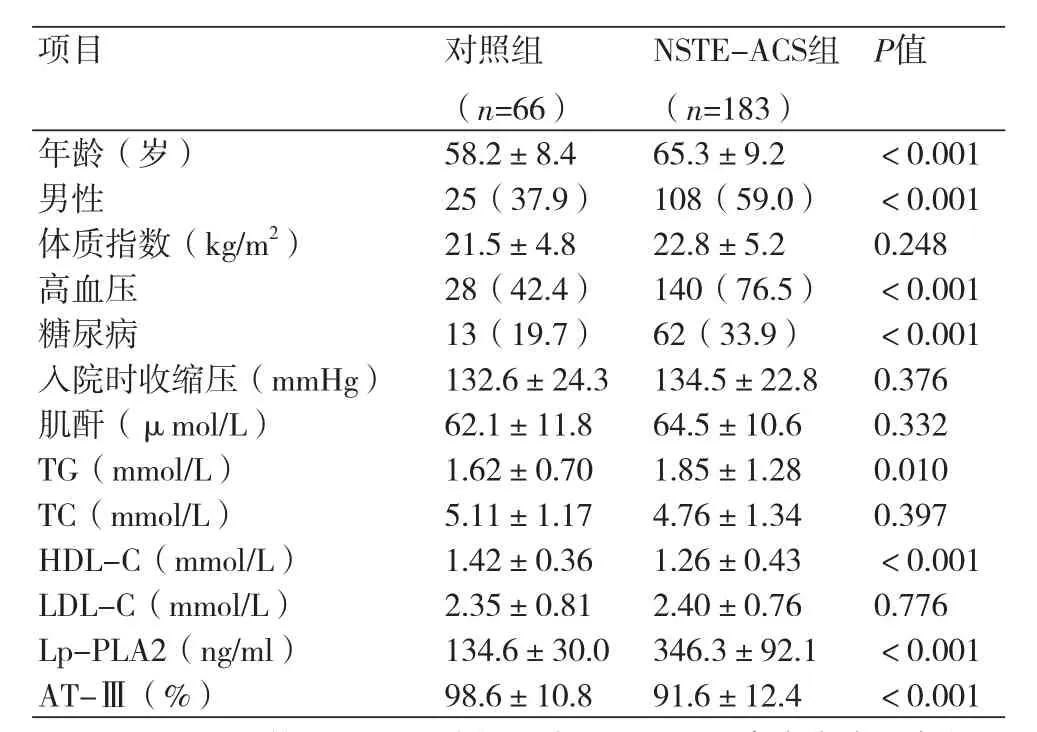

2.1 两组患者的一般资料比较NSTE-ACS组患者年龄高于对照组(P<0.001),男性、高血压、糖尿病所占比例也高于对照组(P<0.001),NSTE-ACS组HDL-C较对照组降低(P<0.001),Lp-PLA2升高(P<0.001),AT-Ⅲ降低(P<0.001)。两组患者体质指数、入院时收缩压、血肌酐等比较差异无统计学意义(P>0.05),表1。

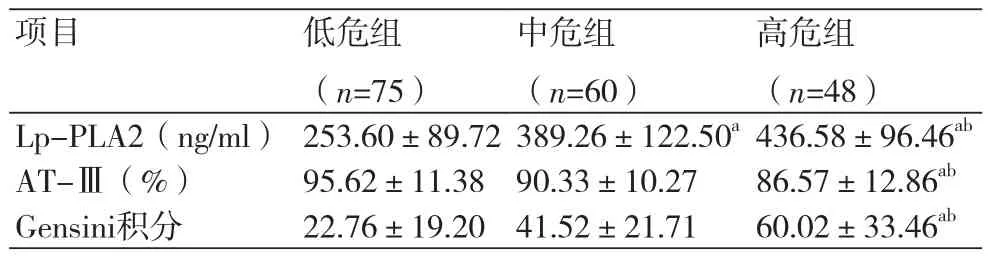

2.2 Lp-PLA2、AT-Ⅲ和Gensini评分在GRACE评分危险度分组中的比较低危组、中危组、高危组之间两两比较Lp-PLA2水平依次增高,且差异均有统计学意义(P均<0.05);与低危组、中危组比较,高危组AT-Ⅲ活性减低,差异有统计学意义(P<0.05);而中危组与低危组比较,AT-Ⅲ活性无显著差异。与低危组比较,高危组Gensini积分显著升高,差异有统计学意义(P<0.05),而中危组与低危组、高危组与中危组比较,Gensini积分无显著差异,表2。

2.3 Lp-PLA2、AT-Ⅲ和一般资料在Gensini积分四分位分组中的比较一般资料如性别、年龄、体质指数、空腹血糖、血脂、血肌酐以及合并高血压、糖尿病等比较,差异无统计学意义。Lp-PLA2随Gensini积分的增加有升高趋势,在第1、2、3各四分位亚组间比较Lp-PLA2水平差异均有统计学意义(P<0.05),第4较第3四分位组LP-PLA2水平虽然升高,但差异无统计学意义。AT-Ⅲ水平随Gensini积分的增加有降低趋势,第4和第1四分位组比较,差异有统计学意义(P<0.05),但在第1、2、3四分位亚组间比较差异无统计学意义,表3。

表1 两组患者的一般资料比较[(±s),n(%)]

表1 两组患者的一般资料比较[(±s),n(%)]

注:TG:三酰甘油;TC:总胆固醇;HDL-C:高密度脂蛋白胆固醇;LDL-C:低密度脂蛋白胆固醇;Lp-PLA2:血浆脂蛋白相关磷脂酶A2;AT-Ⅲ:抗凝血酶Ⅲ

项目 对照组(n=66)NSTE-ACS组(n=183)P值年龄(岁) 58.2±8.4 65.3±9.2 <0.001男性 25(37.9) 108(59.0) <0.001体质指数(kg/m2) 21.5±4.8 22.8±5.2 0.248高血压 28(42.4) 140(76.5) <0.001糖尿病 13(19.7) 62(33.9) <0.001入院时收缩压(mmHg) 132.6±24.3 134.5±22.8 0.376肌酐(μmol/L) 62.1±11.8 64.5±10.6 0.332 TG(mmol/L) 1.62±0.70 1.85±1.28 0.010 TC(mmol/L) 5.11±1.17 4.76±1.34 0.397 HDL-C(mmol/L) 1.42±0.36 1.26±0.43 <0.001 LDL-C(mmol/L) 2.35±0.81 2.40±0.76 0.776 Lp-PLA2(ng/ml) 134.6±30.0 346.3±92.1 <0.001 AT-Ⅲ(%) 98.6±10.8 91.6±12.4 <0.001

表2 不同GRACE评分组Lp-PLA2、AT-Ⅲ及Gensini积分比较(±s)

表2 不同GRACE评分组Lp-PLA2、AT-Ⅲ及Gensini积分比较(±s)

注:Lp-PLA2:血浆脂蛋白相关磷脂酶A2;AT-Ⅲ:抗凝血酶Ⅲ;与低危组比较,aP<0.05;与中危组比较,bP<0.05

高危组(n=48)Lp-PLA2(ng/ml) 253.60±89.72389.26±122.50a436.58±96.46ab AT-Ⅲ(%) 95.62±11.38 90.33±10.27 86.57±12.86ab Gensini积分 22.76±19.20 41.52±21.71 60.02±33.46ab项目 低危组(n=75)中危组(n=60)

表3 不同Gensini积分组Lp-PLA2、AT-Ⅲ比较(±s)

表3 不同Gensini积分组Lp-PLA2、AT-Ⅲ比较(±s)

注:Lp-PLA2:血浆脂蛋白相关磷脂酶A2;AT-Ⅲ:抗凝血酶Ⅲ;与第1四分位组比,aP<0.05;与第2四分位组比,bP<0.05

项目 第1四分位组(n=45) 第2四分位组(n=44) 第3四分位组(n=46) 第4四分位组(n=48)LP-PLA2(ng/ml) 257.2±77.5 336.8±76.8a 385.4±78.1ab 396.1±72.2ab AT-Ⅲ(%) 94.6±11.2 92.3±11.5 89.5±13.2 86.8±12.4a

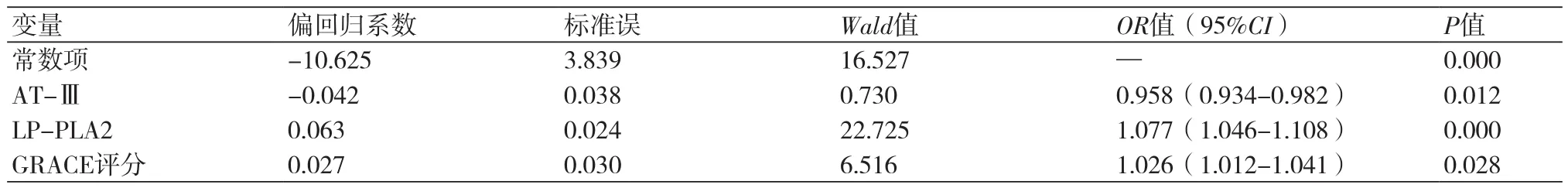

2.4 冠心病危险因素的Logistic回归分析回归模型以冠心病为应变量,Lp-PLA2 、AT-Ⅲ和GRACE评分作为自变量,将其他相关危险因素固定,其结果显示Lp-PLA2和GRACE评分是构成冠心病的独立的危险因素(OR=1.077,95%CI:1.046~1.108,P<0.01;OR=1.026,95%CI:1.012~1.041,P=0.028),AT-Ⅲ是冠心病的保护性因素(OR=0.958,95%CI:0.934~0.982,P=0.012),表4。

表4 冠心病危险因素Logistic回归模型

2.5 相关性分析Lp-PLA2与Gensini积分、GRACE评分均呈明显正相关(r=0.52,P<0.01;r=0.48,P<0.01),AT-Ⅲ与Gensini积分、GRACE评分均呈明显负相关(r=-0.25,P<0.01;r=-0.34,P<0.01)。

3 讨论

急性冠脉事件的发生主要是因为不稳定斑块的破裂,其中血脂异常和炎症反应在斑块形成及斑块破裂过程中发挥重要作用。同时不稳定斑块的破裂能释放出大量组织因子和血小板活化因子,使血小板迅速聚集,促进大量炎症因子释放,促凝物质的表达增加,从而加重了血栓的形成。

Lp-PLA2是磷脂酶A2超家族的成员,也被称为血小板活化因子乙酰水解酶,它主要由单核细胞和巨噬细胞产生[12,13]。Lp-PLA2能够水解内膜下的氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)中的氧化磷脂,这又增加了它们对氧化的敏感性[14]。之后LDL氧化,生成两种促炎因子溶血磷脂酰胆碱(Lyso-PC)和氧化游离脂肪酸(oxFA),损伤血管内皮功能,促单核细胞向血管内膜聚集转化为巨噬细胞并吞噬ox-LDL形成泡沫细胞,导致粥样硬化斑块形成[15];同时这两种促炎因子能够进一步刺激巨噬细胞的生成,从而产生更多的Lp-PLA2,最终加快粥样硬化进展,使斑块的不稳定性增加,导致心血管事件的发生[16,17]。2012年美国和欧洲的指导建议将Lp-PLA2测量结果纳入患者的心血管风险评估[18]。尽管Lp-PLA2水平升高与独立于其他协变量的心血管风险增加有关,但该生物标志物的整体增量临床应用仍不清楚。因此,需要进一步的研究来确定Lp-PLA2在心血管事件中的因果作用。苏格兰西部冠状动脉预防研究是首次研究显示Lp-PLA2水平升高与心血管事件之间的关联。本研究结果与之相似,本研究中,Lp-PLA2水平在NSTE-ACS组高于对照组,在Gensin积分的四分位法中,随着Gensini积分的增加,血浆Lp-PLA2水平呈上升趋势,两者呈明显正相关。但第4和第3四分位组比较Lp-PLA2的水平,差异无统计学意义,可能与本研究样本量不够大、样本来自同一群体有关,需大样本进一步研究。

同时,凝血酶可以刺激内皮细胞等释放大量炎症因子,加剧了动脉粥样硬化的进展[19]。炎症和血栓紧密相连,交互活化,加重冠心病的发生发展,最终导致心血管不良事件的发生[20]。既往研究表明抗凝血酶活性降低与冠心病高凝状态或血栓形成密切相关,抗凝血酶活性严重下降可能预示冠脉急性事件[21,22]。AT-Ⅲ是凝血蛋白酶的主要抑制剂,主要由肝脏、血管内皮细胞和巨噬细胞合成,在血液中高浓度循环,正常情况下其抗凝活性较低,当肝素或血管壁表达的硫酸乙酰肝素分子中特定的戊糖序列与AT-Ⅲ结合后,改变AT-Ⅲ构象使抗凝活性大大增强[23]。AT-Ⅲ消耗增加或合成减少都可导致机体处于高凝状态,而高凝状态是动脉粥样硬化和血栓形成的主要病理生理因素。在本研究中,NSTE-ACS组患者AT-Ⅲ活性较对照组患者偏低,且在危险分层中高危人群AT-Ⅲ活性下降更明显,考虑可能与冠脉病变越重,AT-Ⅲ消耗越多,而机体又不能短时间内及时补充有关。按照Gensini积分的四分位法,随Gensini积分的增加,血清AT-Ⅲ水平呈下降趋势,呈明显负相关,这与既往结果一致。

综上所述,Lp-PLA2和GRACE评分可以作为冠心病的独立危险因素,与冠脉的病变程度呈正相关,而与之相反,我们认为AT-Ⅲ为冠心病的保护性因素。由于本研究为横断面研究,且样本量有限,其结论需要进一步前瞻性大样本的研究去论证。总之,在临床工作中对Lp-PLA2、AT-Ⅲ的检测对早期筛选高危人群、早期干预具有指导意义。