美国国际开发署的教育援助探究

赵喆

摘 要:2011年,美国国际开发署针对深受自然灾害和人为冲突影响的国家和地区专门设计了“危机和冲突中的教育”(EiCC)教育援助项目。文章以该项目为例,从目标设计、内容制定、评估方法、具体实施4个方面对EiCC项目机制进行分析,并总结出美国对受难国教育援助的3个主要特征:多元援助模式与多方力量协同、注重援助的有效性与针对性、兼具“利他”与“自利”双重性。

关键词:美国;教育援助;美国国际开发署;EiCC

当前,民族与国家之间的战争和冲突仍然存在,难民人数不断增加。2017年6月20日,联合国发布了“我们和难民站在一起”的视频,是否接受难民的问题引发了网友的热切关注。6月25日,我国外交部长王毅就难民问题阐明中方立场,指出“难民不是移民”,流离失所的难民最终还是要回到自己的祖国[1],帮助发生战乱冲突的国家和地区加快建设才是长久之计。教育是立国之本,没有教育和人才则无法谈及长远发展。教育援助是对外援助中的重要组成部分。美国是国际社会中开展教育援助的重要力量,了解其对受战乱冲突的国家和地区的教育援助项目可以为我国开展相关的教育援助提供一定的借鉴。

一、项目背景

美国国际开发署(United States Agency for International Development,USAID)是美国负责对外非军事援助的独立联邦机构,其所需经费约占联邦预算的1%左右,面向100多个国家进行援助。USAID的对外援助主要包括:促进贫困国家和地区的经济发展与繁荣;推行民主和良好社会治理;保护人权;改善人们健康状况;提升食品安全与农业发展;促进环境可持续发展;推动教育事业发展;减少冲突和社会重建;为遭受自然或人为灾害的国家和地区提供人道主义援助[2]。作为美国官方最重要的对外援助机构,USAID于2011年2月分别以3个教育目标为中心制定了3大教育項目,其中,第3个项目为“危机和冲突中的教育”(Education in Crisis and Conflict,EiCC),该项目旨在于2015年之前为身处危机和冲突环境中的1500万学生提供平等受教育的机会。EiCC项目制定的主要依据是受难国自身的国家外部环境与美国作为援助国的内在动因。

(一)受难国教育恶劣局势的外在拉力

1.受难国失学问题严重且教育质量低下

全球调查统计数据显示,当前仍有上千万的儿童和青少年没有稳定而安全的住所,生活在频受自然灾害影响的环境下或是居住在充斥着违法、犯罪、帮派活动等危机的社区之中。2011年2月,USAID发布了《教育战略规划报告(2011-2015)》(USAID Education Strategy Progress Report 2011-2015),指出全球共有超过7000万的小学阶段适龄儿童处于失学状态,其中有4000多万学生生活在深受冲突和战乱影响的国家[3]。另外,对于那些能够在学校中接受教育的学生而言,也有上千万的学生并未接受能够提高其自身竞争力的基本技能教育。在大部分受冲突和战乱影响的国家,辍学率依旧居高不下,并且只有少部分学生有机会接受高等教育,这种情况对于女生而言尤其严重。近年来,尽管部分发展中国家的基础教育阶段入学率得到一定提高,性别比例差异逐渐缩小,但其并未改善受难国教育质量低下的现状。以USAID为代表的国际教育援助方日益认识到解决学生生存环境危机和失学问题的重要性,并指出,教育不仅是一项基本人权,而且可以缓和国家分裂和局部冲突对社会造成的不利影响。恢复教育场所、健全教育服务设施、完善教育系统对个人发展和国家稳定都具有重要意义。

2.受难国教育形势的特殊性

在遭受危机和冲突的国家和地区,学习者面临家园、校园等生存空间被破坏的同时,还经受着痛苦的心理创伤。青年男子通常被当作战争劳动力,男性(包括男童)面临被侵害和压迫的社会压力。在非洲南部和东部一些面临畜牧和放牧权冲突的国家,男童通常被迫长期离开学校来保卫他们的领土和牧群。女性一般被视为“战士”的妻子,她们承担家务或其他家庭责任,早婚和早育是女性面临的重要难题[4]。这些问题与挑战是普通教育援助中所不存在的,因此,不可把对受难国教育援助与笼统的对发展中国家的教育援助等同起来。

(二)USAID扮演“领头羊”角色的内在动机及“责任大国”形象的驱动

USAID是国际教育援助中最具创新性和领导力的组织之一,其主导开展的教育项目已经覆盖了32%的受冲突影响的国家和地区,为受难国提供的资助金超过半数投入教育领域[5]。受全球命运共同体发展趋势的影响,危机和冲突早已不再是某一国或地区的问题,而是需要全球共同面对的挑战。

一国国家政策植根于该国独特的文化土壤,美国将对外教育援助作为一种外交政策,受到本国文化传统、民族特性、宗教信仰等因素的影响,这些因素的综合则构成了美国制定政策的特殊性。自建国伊始,美国就有着“上帝选民”的使命感,这种“天赋”的使命观使他们愿意开展相应的行动,以帮助那些处在危机之中的人们。正如美国第42任总统威廉·杰斐逊·克林顿(William Jefferson Clinton)曾对驻科索沃国际安全部队讲话所言:“……我们可以对全世界人民说,不管你们是生活在非洲,或是中美洲,或其他任何地方,如果有人对无辜平民进行挑衅,并因为某种族、族裔出身或宗教信仰而企图将他们赶尽杀绝,若我们有力阻止,我们就会阻止这种行为”。[6]

二、项目机制

(一)项目目标:短期应急性与长期发展性相结合

2011年,美国国际开发署发布的《教育战略:学习中的教育机会(2011-2015年)》(USAID Education Strategy 2011-2015:Education Opportunity Through Learning)文件中指出EiCC主要目标有三个:为儿童和青年提供学习机会;加强学校系统的组织能力;提高受难国的教育质量。[7]endprint

第一,为儿童和青年提供学习机会。EiCC项目从国家和地区两个层面为身处危机和冲突之中的学习者提供平等接受教育的机会而努力。一直以来,EiCC关注受教育机会公平,特别是入学机会公平的问题。受难国大量学生被迫离开校园,为这些学生提供安全的学习环境,帮助他们获得接受教育的机会是教育援助国需要解决的首要问题。

第二,加强学校系统的组织能力。EiCC项目致力于加强学校系统的组织能力,特别是针对那些处在危机环境中的学校。美国《对外援助法(1961年)》(Foreign Assistance Act of 1961)中所确立的宗旨、原则、实施规范至今是美国对外援助法律规范的基础,该法被称为美国对外援助的基本法,其中第一章第102节中规定的援助原则之一为“受难国自我努力为主”的原则[8]。对受难国的教育援助是指,为了增强其本国人民履行人权义务的能力,促进受难国人民的基本受教育权利的实现。在可持续发展观念的影响下,援助早已不再是“施舍”,而是授之以“渔”,帮助受难国加强自身建设并实现更好发展。

第三,提高受难国的教育质量。EiCC项目以向受难国提供优质的教育为目标,体现了援助预期的长远性。对于受难国而言,原有的教育基础遭到破坏,帮助他们重建教育設施,为学生提供安全的学习环境是短期的应急目标。辩证地看,受难国一般都是欠发达国家,其旧有的教育基础较为薄弱,旧体系的破坏为新体系的建立提供了起点,为援助国帮助其建立高质量的教育提供了可能,但该目标的达成必定是长期的。

随着上述3个子目标的提出,外界在对USAID报告进行解读时可能会存在某些误解,如认为目标的排序表明三者之间存在优先性;3个目标之间相互排斥,且每个项目只能达成一个目标;危机和冲突往往导致低质量的教育[9]。由此,需要指出的是,这3个目标并非孤立存在,它们从短期应急性与长期发展性两个维度出发,共同构成EiCC项目的支柱,为USAID教育项目的开展指引方向。

(二)项目内容设计:围绕目标并有针对性延伸

EiCC项目内容主要围绕着如上所提的3个目标进行设计。

第一,在为儿童和青年提供安全学习环境方面,EiCC项目重点关注以下活动:为所有青少年、女童与男童提供安全校园和学习环境,包括针对阅读、算数、基本技能而展开的正式和非正式项目;以社区为单位,致力于为失学儿童提供再次入学的机会并为来自暴乱地区的学生提供安全的教育场所,特别是针对边缘群体;重建或新建面向所有人的暂时性、半永久性或永久性的教育服务基础设施[10]。该内容设计既满足受难国教育的迫切需要,也着眼教育的长期发展。

第二,在加强学校系统的组织能力方面,EiCC项目特别关注危机防御的问题,具体采取如下措施:鉴于某些政策(如语言政策改革、雇用政策、教育服务定位、资源分配模式等)可能会导致的不稳定和不满情绪,EiCC项目敦促相关组织及政策做出相应调整,以此为危机防御提供支持;通过课程和其他学习活动,促进社区参与、调和、改善教育事业、缓和暴力问题等;为那些在危机和冲突中受到一定程度心理创伤的师生提供心理支持和引导服务,帮助他们回归正常生活的轨道,进而保障教学质量;确保学校提供的课程是无仇恨色彩和武装力量的;为儿童开发融合项目;围绕减缓灾害危机的问题提供相关教材和培训,如在学校和市政层面应对灾害的处理计划;为青年提供生活技能培训。[11]

第三,在提高教育质量的目标之下,EiCC致力于支持招聘、质量评估、部署、监管、教师培训、指导资料的供给;促进信息系统发展以确保招聘、部署、评估、对教育人员资助的高效和透明化;建立有效且透明的资格授予机制和考试评价体系;支持政策改革以确保教育管理和培训服务的公平性和透明度。[12]

(三)项目评估:客观性与灵活性相结合

1.开展教育援助计划的前测工作

EiCC项目组指出,在开展教育援助之前,要对以下基本指标进行衡量:对象国的教育现状,危机与冲突对现行教育造成的影响,受难群体的基本情况,受难国自身在国家、地方、市政府层面相应的投入能力,受难群体所需心理干预等[13]。这些基本资料的获得是开展有效援助的重要因素。此外,围绕着EiCC项目设计了一系列量化指标,如灾后需求测试(Post-Disaster Needs Assessments,PDNA)、冲突后需求测试(Post Conflict Needs Assessment,PCNA)、育群测试(Education Cluster Assessments)。[14]

2.衡量教育机会增长的指标

作为EiCC项目的实施主体,USAID代表团(Missions)需根据合作伙伴的实施报告生成相应的数据报告,再根据这些数据报告对儿童和青少年增长的教育机会加以评估[15]。在年度会议上,USAID代表团需对在EiCC帮助下重新进入中小学(或者与中小学同等水平的非正式教育机构)学习的失学儿童和青少年的数量进行汇报。

一般情况下,USAID代表团会选择以下两种方法之一来衡量入学人数的增长:第一种方法为把“在美国政府支持下进入小学或同等水平的非正式学校机构中学习的学生数量”与“在美国政府支持下进入初中或同等水平的非正式学校机构中学习的学生数量”相加,即可得出获得受教育机会的学生增加总人数;第二种方法即把“在美国政府支持下进入非正式的小学水平教育机构中学习的学生数量”“在美国政府支持下进入非正式的初中水平教育机构中学习的学生数量”“对在美国政府支持下进入正式小学和初中学习人数估计数量”三项数据相加,得出获受教育机会的学生增加总人数。[16]

3.对受难国危机和冲突程度的界定

为便于教育援助的开展,EiCC项目组将处于危机和冲突中的国家分为3类,即战后和国家政权不稳定的国家或地区,受包括自然灾害在内的危机影响的国家或地区,受违法、暴力、犯罪、帮派活动影响的国家或地区,并根据具体情况有针对性地实施不同类型的教育援助。[17]endprint

从以上3方面的评估方式来看,EiCC项目组将定量和定性方法相结合,即注重用实际数量对项目进程和效果进行说明,又充分考虑突发和难以用量化方法评定的问题。这种混合式的调查研究方式将两种方法的优点相结合,体现了客观性与灵活性相融的特点。

(四)项目实施:多种模式与多方力量协同

EiCC项目主要采取双边捐赠援助、双边技术合作、项目援助、部门援助的援助方式。双边捐赠主要有教育与科研项目、基础设施项目、教育基础工程、文化活动等;双边技术合作主要包括为受难国培训专业人员,向受难国派遣专家、调查队和志愿者,并提供人员开展工作的相关设备与物资[18]。项目援助和部门援助是指,USAID直接在受难国进行暂时或长期性的学校建设,提供速成学习项目,还专门为危机国家提供即时性的项目援助;除了项目援助外,USAID还采用部门援助形式对受难国整个教育部门给予资助,如就支持学习者社会心理发展问题为教师提供培训及指导,为受难国提供技术支持并增强其自身教育能力建设。

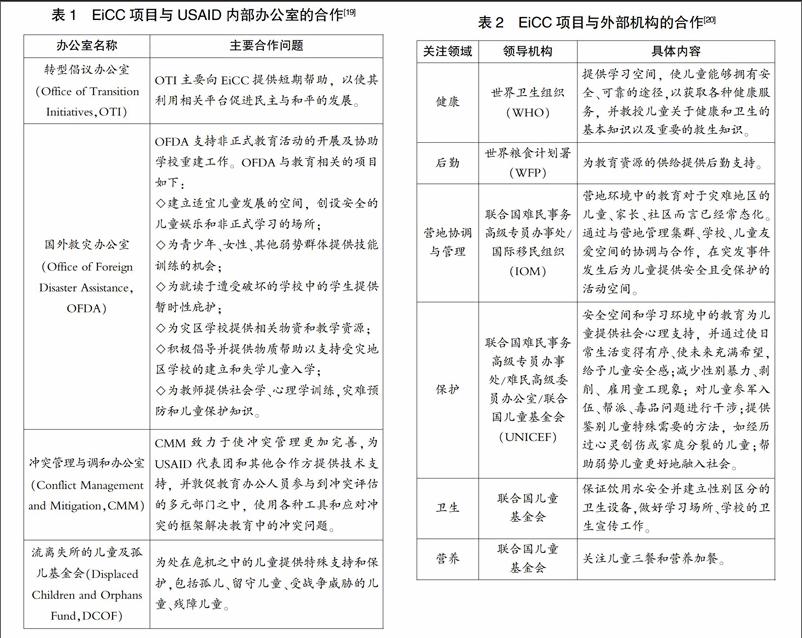

EiCC项目在国内外均有众多合作方。就国内而言,EiCC通过与美国政府的协商对话加强自身力量,使项目设计与运行更加高效;通过与国外灾害救助处(Office Of Foreign Disaster Assistance,OFDA)的合作,更及時地对灾害作出回应,并调动更多资源进行教育援助;通过与机构间常设委员会(Inter-Agency Standing Committee,IASC)的合作,借助其人道主义援助的优势,使EiCC教育援助更加丰富多元。具体来说,EiCC项目与USAID内部其他办公室(见表1)有密切的合作。

就国外而言,EiCC项目与100多个国家的4000多个组织开展合作,其主要合作伙伴有国际发展部(Department for International Development,DFID)、联合国儿童基金会(United Nations International Childrens Emergency Fund,UNICEF)、联合国难民事务高级专员办事处(United Nations High Commissioner for Refugees,UNHCR)等(见表2)。

开展广泛的合作,是扩大援助力量和弥补自身局限的重要方式。通过与更多成熟和具有广泛影响力的组织机构合作,EiCC教育援助得以更加顺利地开展。

三、项目成效

(一)对受难国的教育

为冲突地区的学生扩大受教育机会是EiCC项目的首要目标,也是其最重要的成果。据目前统计数据显示,EiCC项目为处在危急和冲突地区的1500万学生增加了平等接受教育的机会,USAID的项目已为1180万儿童和青少年(560万女性、620万男性)改善或提供了安全优质的教育服务。以上数据中包括为240万(110万女性、130万男性)曾失学的儿童增加入学机会。[21]

为应对在尼日利亚西北部发生的暴动,USAID开展了“应对教育危机”(Education Crisis Response)活动,该活动是在“为无家可归的儿童提供教育”的这一目标下,针对主办社区对教育发展的需求而灵活开设的教育项目。通过在各个社区中所建立的400多个非正式学习中心,“应对教育危机”活动帮助学生获得阅读、算数、自我情绪调整等基本能力,以促进其进入或重返学校并重塑他们的生活。截至2015年,该活动共使14300名学生受益,其中有48%为女生[22]。此外,EiCC项目根据各国及各地区的实际情况提供了一系列教育干预。例如,EiCC项目在受自然灾害影响的尼泊尔和遭受人为冲突的马里为教育中断的儿童建立临时学习空间;在萨尔瓦多提供促进辍学青年学习和培养其生活技能的项目;在巴基斯坦提升学校入学率;在南苏丹为学习者提供安全的学习环境和社会心理学支持等。[23]

(二)对全球教育援助

为更好地满足全世界上百万受危机影响的儿童和青少年的教育需要,EiCC项目以更加积极的姿态投入与国际发展部、联合国儿童基金会、联合国难民事务高级专员办事处的合作之中,使对受难国的教育援助在人道主义之下平稳进行。除此之外,USAID还引导教育项目的开展,为尼日利亚、约旦、黎巴嫩等国家和地区流离失所的人群提供教育服务。

然而,EiCC项目仍存在某些局限,尽管它努力保障受难国儿童的受教育机会,但很难在间接解决入学问题与再次获得受教育机会的儿童和青少年的具体数量之间建立一个可量化的联系。

四、从EiCC项目

看美国对受难国教育援助态势

(一)多元援助模式与多方力量协同

EiCC项目对受难国的教育援助采用多种援助模式,项目援助模式与部门援助模式并用,既发挥项目援助模式针对性强、快速的优越性,又能通过部门援助模式弥补其可替代性、项目缺乏统一规划等弊端。此外,EiCC项目积极借助国家力量增强自身优势,还顺应国际教育援助发展的趋势运用地区合作援助的模式。和平与发展虽是当下世界发展的主题,但局部社会冲突与自然灾害的影响却给很多地区的民众造成物质匮乏和心理创伤。对受难国的援助仅靠单一力量难以发展。EiCC项目是以受难国为对象专设的教育援助项目,其意义深远且具有开拓性,为国际教育援助提供了新的发展方向。

(二)注重援助的有效性与针对性

作为USAID的子项目之一,EiCC项目设定了许多评估项目效果的量化指标。为了提高教育援助的效率,EiCC通过量化工具对教育援助项目进展状况进行统计分析,除上文项目机制分析中提到的量化测量之外,还包括快速教育风险分析(Rapid Education Risk Analysis,RERA)工具和教育项目冲突敏感性检查表(the Checklist for Conflict Sensitivity)。通过RERA,EiCC将从体系上保证教育项目对不断变化的环境风险保持敏感性,不加剧冲突的恶化和灾害的脆弱性,并且塑造社会凝聚力和抗逆力。USAID还在开发以课程学习和实践为基础的学校安全性的量化工具。这些量化工具的使用是有效教育援助的重要保证。endprint

EiCC项目对受难国的教育援助具有针对性和多元化的特征。由于不同国家和地区之间的具体社会环境之间存在差异,EiCC提供公平受教育机会的能力会受到影响。EiCC项目为受不同程度冲突影响的国家教育建设提供支持,如国家层面的冲突,国家内部或者跨国边界疆域的冲突及边际化、极度暴力地区(团伙暴乱、性别歧视暴乱、暴力极端主义区域)和自然灾害波及的地区。EiCC的项目设计与实施紧紧围绕着不同区域的独特环境以及不同群体的特殊需要。

(三)兼具“利他”与“自利”的双重性

美国对受难国的教育援助并非单纯“利他”,也有追求美国自身利益的“自利”性。正如以摩根索(H. Morgenthau)为代表的现实主义者所言,国家利益理论是发达国家提供外援最常见的理论依据,即无论什么形式的对外援助,本质都是政治性的,主要目标都是维护和促进国家利益[24]。EiCC项目在亚洲、中东、非洲、拉美4个区域的22个国家开展,对于美国而言,这些地区有着不同的吸引力。例如,这些地区资源丰富,包括石油、天然气、贵金属、钻石、农产品等自然资源,大量的劳动力资源,庞大的商品市场等。因此,美国对受难国的教育援助出自美国自身推力与受难国迫切需求拉力的共同作用,而并非纯粹的理想主义援助。

参考文献:

[1]环球网.王毅就难民问题阐明中方立场:难民不是移民[EB/OL].http://world.huanqiu.com/article/2017-06/10894479.html,2017-06-25.

[2]USAID.Who We Are[EB/OL] https://www.usaid.gov/who-we-are,2017-06-26.

[3][5][7][10][11][12]USAID.USAID Education Strategy(2011-2015):Education Opportunity Through Learning[EB/OL]. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACQ946.pdf,2016-06-03.

[4][13][14][17]USAID. 2011 USAID Education Strategy Implementation Guidance[EB/OL]. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACT461.pdf,2017-06-28.

[6][美]亨利·基辛格,胡利平,等,译.基辛格:美国的全球战略[M].海口:海南出版社,2012:258,101,197.

[8]孙同全,等.对外援助规制体系比较研究[M].北京:社会科学文献出版社,2015:285-286.

[9][15][21][22][23]USAID. 2011-2015 USAID Education Strategy Progress Report[EB/OL].https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/2011-2015_ ProgressReport_r13_Final_WEB.pdf,2017-06-03.

[16][19][20]USAID.2011 USAID Education Strategy Technical Notes[EB/OL].http://pdf.usaid.gov/pdf_ docs/PDACT681.pdf,2017-06-28.

[18]顧建新.国际援助非洲教育发展及对我国的启示[J].西亚非洲,2008(3):54-59,80.

[24]左常升主编.国际发展援助理论与实践[M].北京:社会科学文献出版社, 2015:48.

编辑 徐玲玲 校对 吕伊雯endprint