乡土志民族书写的文本与情境

——以《盐边厅乡土志》为中心的研究

龚应俊

乡土志民族书写的文本与情境

——以《盐边厅乡土志》为中心的研究

龚应俊

《盐边厅乡土志》是民国元年编纂的一部地方乡土教材,其中涉及到很多少数民族内容,可作为人类学、民族研究的重要资料。同时该志书中对于少数民族的书写带有一种特定的时代与社会情境的色彩,在一段时间,这类表达曾被认为是糟粕而被摒弃,而笔者认为这样的文本书写能够体现特定社会情境,反映文本与情境的互动关系,特从人类学的角度对此问题展开分析。

《盐边厅乡土志》;民族书写;文本;情境

一、研究综述与选题缘起

乡土志,是晚清民国时期编纂的一种有别于乡镇志或一般府州县地方志的,反映某一地方自然、地理、人文、物产等概况的一种志书与蒙学教材,在我国方志发展史上具有独特的地位。通过梳理乡土志的研究可知,学界目前对乡土志的研究已逐渐展开,但主要偏重于一般性介绍,缺乏更深层的分析。目前集中的问题在于,乡土志的产生背景与内容,以及和其他志书的比较。在这一方面已经基本解决乡土志与乡镇志混淆的问题,对乡土志概念已达成一些共识,即“以国家的教育宗旨、设置课程的学科及教学目的为编写原则,以教育教学规律为依据、以实现教学目的所规定的教学内容,按《例目》和教学进度要求的体例和体裁,为小学师生教学应用而编写的历史、地理、格致三科的教学用书。”①陈碧如:《乡土志的“名”与“实”》,《中国地方志》2007年第3期。相关研究,王兴亮和邹涛曾分别从各自角度做过综述,②王兴亮:《乡土志研究综述》,《新世纪图书馆》2011年第2期。邹涛:《20世纪以来晚清至民国时期乡土志研究综述》,《中国地方志》2013年第4期。这也反映了20世纪初和20年代初,各界人士倡导经由“爱乡”而“爱国”的思路③罗志田:《近代中国民族主义的史学反思》,《二十世纪的中国思想与学术掠影》,广州教育出版社2001年,第122-123页。,本文不拟在这方面多做说明。巴蜀地区乡土志,在数量上仅次于山东居全国第二位,而且体例和内容上也具有代表性,直接反映了清末民国社会转型时期巴蜀社会变迁,具有浓郁的时代气息和地域特点④李勇先、高志刚主编:《巴蜀珍稀乡土志汇刊》第一册,成都时代出版社2015年12月,第6页。。近年,成都市地方志编纂委员会办公室与四川大学历史地理研究所联合出版了《巴蜀珍稀乡土志汇刊》28册,收录乡土志87种,为研究巴蜀乡土志提供了大量一手资料。只是目前学界以此为资料进行的研究尚不多,本文试从其中收录的《盐边厅乡土志》入手进行相关探讨,进一步研究还有待深入与挖掘。

《盐边厅乡土志》是盐边历史上第一部志书。盐边县设治较晚,嘉庆二十一年方设巡检司隶属于盐源县,宣统元年(1909年)升为盐边厅,厅设立未久,进入民国。民国元年(1912年),政府督令地方修志,故有《盐边厅乡土志》之作。因之后直至划入攀枝花市修新志之前,盐边再未修志,故此志就成了盐边仅见旧志。正如吉登斯所说,“在现代国家中,中央政府对各地统计数据的征集、整理、保存、使用,既是保障其行政权力得以顺利实施的重要基础,也是宣示国家统一的象征手段。”①【英】吉登斯著,胡宗泽、赵力涛译:《民族—国家与暴力》,生活·读书·新知三联书店1998年,第220—221页。该志中也写道:“政府令索乡土志甚急,文献既无征,调查又不暇,松年(编者)之譾陋,悉足以言记载?惟迨于政府令限之严,厅长属望之殷,姑就闻见所及,兼采取盐源旧志,草草塞责”②杨松年:《盐边厅乡土志》,李勇先、高志刚主编:《巴蜀珍稀乡土志汇刊》第二十四册,成都时代出版社2015年12月,第290页。。由于当时国家权力还在重建中,和当时很多乡土志一样,此书成书较为仓促,但并不能因此贬损其史料价值,作为盐边县仅见正式旧志,书中保留了很多独具特色的内容,其史料价值弥足珍贵,尤其是土司和夷俗两类,对盐边少数民族之种类、历史、生活习性等记载是研究少数民族史极有价值的史料。

《盐边县乡土志》中有关少数民族的记载可以为人类学家开展研究提供重要参考。外国人类学家很早就重视到志书的作用,美国学者施坚雅提到“数千部方志——为县或其他行政单位编写的地方性志书——提供了地方市场和通常有关交易过程的异常详尽的资料”③【美】施坚雅著,史建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年,第2页。。随着“地方性知识”研究的兴起,特别是年鉴学派勃兴以来,史学界对地方史、乡土史的研究兴趣表现得更为浓烈。然而,人类学与地方志的关系一直未引起志界同仁的关注。2016年钱道本在《中国地方志》上发文,以衢州市为例,为开展方志学跨学科研究提供了一个例证。④钱道本:《人类学与志书编纂的互动——方志学跨学科研究的一个例证》,《中国地方志》2016年第6期。钱文主要涉及新志编纂方面,而本文试从旧志利用方面,从人类学视角展开论述。

二、《盐边厅乡土志》编纂概况

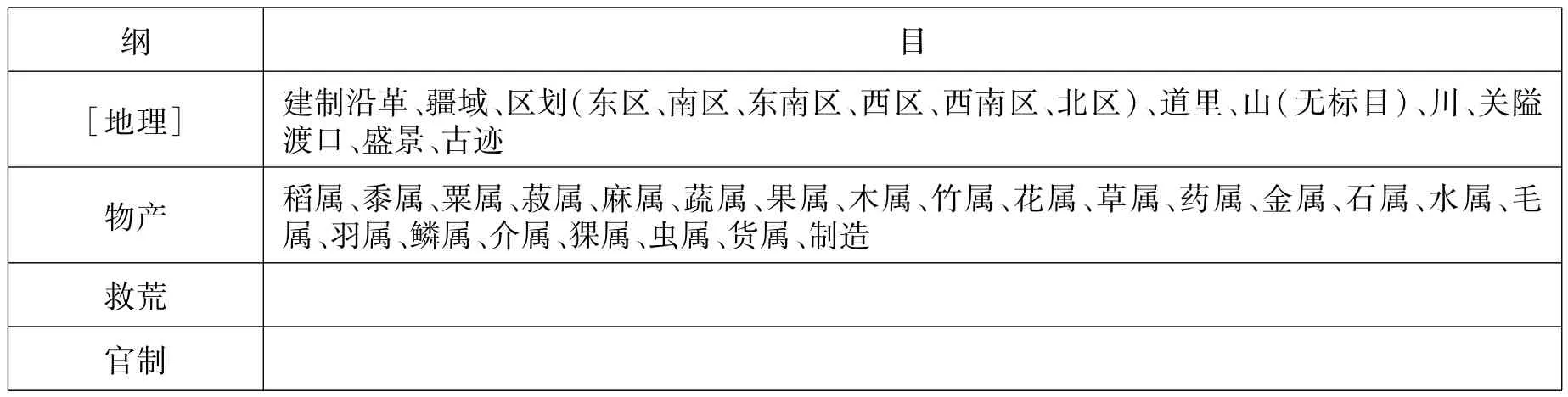

《盐边厅乡土志》刻于民国元年,盐边知事李又新修,杨松年纂。李又新,四川南江人,民国元年任盐边知事。杨松年,原名松月,字如椿,号劲秋,一作钟松,盐边人,光绪举人,官四川长宁县教谕,历任长宁、盐源、盐边等县学校长、教习。清宣统元年,盐源县所辖之盐边巡检司升置厅,设通判,民国2年又改为县。李又新在任时,杨松年已把此乡土志初编成帙,李又新遂与杨松年再事审校之后集资刊印。⑤王兴亮:《“爱国之道,始自一乡”——清末民初乡土志书的编纂与乡土教育》,复旦大学2007年博士论文,第272页。由于成书仓促,且无经验,该志类目稍显紊乱,且无目录,为便于说明,笔者经过整理,此处附上该志大致目录:

《盐边厅乡土志》目录表

纲目钱粮营建志 城池、庙宇、教堂、公署、桥梁、石坊、塔、土寨风俗志 冠婚丧祭、饮食宫室车服器用、岁时、会场、夷俗(种族)[人物] 儒林、仕宦、节孝、义勇[职官]职官题名:巡检、通判、司狱、知事职官政绩土司:毕苴芦土司、马喇长官司、中所土千户、右所土千户贡物

如表,带[]符号者为编者所加纲。不难看出,上列内容标目颇欠条理,只题有营建志、风俗志,其他概未归类。其修志思想、理念,采用的体例,罗列的类目,均未超出旧志范畴,并未按乡土志例目编排,而作为县志,志书所必不可少的田赋、户口,也竟阙如。究其原因,是由于无本土资料,多摘用《盐源县志》所载。田地、户口、赋役虽有总数,但无下辖地方的单列数,故盐边分出后,一时无据;境内土司遍布,夷汉杂处,情况复杂,难以清查;再就是官府督办,时间紧迫。体现了新旧社会交替时期新旧间的纠合,同时展现了作为边疆地区对于新事物接受程度的迟缓。而作为边疆地区,该志与通常志书所不同的在于,其多出了夷俗、土司等内容,而这一部分正是《盐边厅乡土志》中颇具史料价值的内容。

三、《盐边厅乡土志》中的民族书写

《盐边厅乡土志》收录少数民族7个,依次为摆夷(傣族)、西番(今四川省识别为藏族,云南省识别为普米族)、麽些(摩梭人,今四川省识别为蒙古族,云南省识别为纳西族)、猓玀(彝族)、苗子(苗族)、力□(傈僳族)、回子(回族),各民族交错分布,北部居多,“西北、东北悉榛莽,生蛮出没,野兽纵横,人迹罕到……虽有市场,筚路蓝缕,弥望萧条,不足观也”。①杨松年:《盐边厅乡土志》,第234页。20世纪30年代,马长寿曾到盐边地区做田野调查,对盐边地区民族也有记述,提到盐源盐边地区九所土司,除了马喇是僰夷,木里是西番,其余七所均是麽些人,罗夷不多,面对日益衰败的土司经济,土司们认为是汉族进来造成的。为了抵制汉族,土司推行“招夷作佣,抵制汉佃”的策略。部分在凉山冤家械斗中失利的彝族“诺合”便成为土司招佣的首批对象,接着,更多的凉山彝族不断地渡过雅砻江进入到盐边境内,在人数上成为后来居上的民族。②参见马长寿:《凉山罗夷考察报告》,巴蜀书社2006年,第66—67页。不知《盐边厅乡土志》是否为马长寿的田野考察提供资料,而该志确实也在这方面有所描写,志中写到了毕苴芦土司、马喇长官司、中所土千户、右所土千户四个土司,其中毕苴芦土司是原籍河南南阳的汉人,马喇长官司是摆夷,中所、右所土千户是摩梭,可与马长寿考察结果相佐证。另外,《盐边厅乡土志》提供了丰富的少数民族生活民俗资料,如“夷人每逢喜庆事,则跳锅装。男女十余人,各衣新衣荷包巾帕之属,装束盛饰,置酒菜于锅中(若无锅之处,则但置酒菜于中),牵手围绕而转,且跳且歌,一人或二人吹葫芦笙,声容相应,谓之跳锅装。初转徐行,再转小跃行,三转大跃行,皮履相击,鞠踏成声。跳一转,饮啖一轮,嘻笑喧豗,良久乃罢。夜间则爇松柴一堆,绕火而行。所歌之词,概系夷音,汉人闻之,不甚了了。”③杨松年:《盐边厅乡土志》,第341—342页。生动地再现了少数民族的娱乐场面。

《盐边厅乡土志》提供了很多少数民族的生活资料,而同时其所塑造的民族形象往往是负面的,如对摆夷的描述“性蠢,情形委琐,多瘦”,玀玀“好斗轻生,以抢劫为能”,回子“善经商,性狡诈,有十回九奸之谚”。①杨松年:《盐边厅乡土志》,第343—344页。这种描写在同一时期周边方志中也有体现,如《会理州乡土志稿》中,猓玀“有名无姓,性强戾,好杀斗”,麽□“遍身脂腻,不沐”,回回“其人柔奸刚劲”,尤其是关于摆夷的描述甚至带有传说色彩,“其人貌善心恶……而多幻术,常变为犬豕猫驴等类,阴窃人物,且变为牛马等粪伏于山中或路傍,伺人过,则实然跃起,向人袴下冲击,以致恫骇。事觉无味,殊不囗,据父老见闻,究非虚谬。”②佚名:《会理州乡土志稿》,李勇先、高志刚主编:《巴蜀珍稀乡土志汇刊》第二十四册,成都时代出版社2015年12月,第116页。当然,在今日看来,这些内容都带有民族歧视色彩,是不应当提倡的。然而我们以历史的视角看,回到历史现场,可以从这些文本之中得到更深一层的解读。

可以看到这些志书对少数民族的描写并不是千篇一律的,相反不同的民族能够总结出不同的特征,可知方志书写者并不是按照固定模板程式化地套用在各个民族之上,反而是根据观察,做过细致区分的,其对少数民族评价的具体内容且不论,但这当中所体现的观察者视角可以认为是真实的,而通过这一材料也可以反映乡土志编纂过程中编者的心态。正如王明珂所说,“历史书写者只是选择这些人物、事迹,选择特定人、事属性来进行描述。这些普遍性的叙事其中所蕴含的‘规律’,反映作者在社会情境下之书写选择与偏好。这样的文本,除了部分‘事实’可能被修饰以求符合‘情节’外,其人其事大致是可信的”③王明珂:《族群历史之文本与情境——兼论历史心性、文类与范式化情节》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2005年11月。。

这种描写可以称作典范文类,一种文类的形成,是在特定的时代与社会情境中,受到政治或社会权力持续的支持,并得到社会所赋予的功能与意义,形成的一种书写范例。回到《盐边厅乡土志》,在它所纂修的民国元年,虽然中央政府已提出“五族共和”,但盐边地区除了回族和作为藏族的西番外,其他诸民族均不在五族体系中。即使到了30年代,林耀华、凌纯声等从事边疆民族考察的学者们在西南地区投入了很大的人力、物力与心力进行调查之际,仍有学者对此项研究表示怀疑或反对。包括时任史语所所长的傅斯年,其在致朱家骅的信中也谈到:“此地正在同化中,来了此辈‘学者’,不特以此等议论对同化加以打击,而且专刺激国族分化之意识…”④参见傅乐成《傅孟真先生的民族思想》,《传记文学》1963年2卷5期,第20页。时人看来,西南地区少数民族不同于满蒙藏回等民族,如拉铁摩尔便认为,与北方边疆和西藏不同的是,尽管中国南方的“特殊民族仍然很多”,“仍保持其固有的语言和某些独立的部落”,但却是“一个开阔并有无限深度的边疆”,并不构成对中央政权的分离威胁。⑤【美】拉铁摩尔著,唐晓峰译:《中国的亚洲内陆边疆》,江苏人民出版社2005年,第141页。在近代国族构建的过程中,尽管有曲木藏尧、岭光电等地方精英向中央表达民族诉求,但中央政府对于西南民族问题往往讳莫如深,⑥参见赵峥:《边地攘夺与“少数民族”的政治建构:以民国时期西康宁属彝族问题为中心》,复旦大学2015年博士论文。法律地位的缺失,反映出其社会地位。而此时正是民国初年,新旧政权交替,社会混乱,在盐边这样的边区,所持价值观还是旧式的汉族中心观,对于西南少数民族自然存在一定偏见,不过我们也应当看到,以杨松年为代表的士大夫很大的程度上是以文化的角度看待民族,如《会理州乡土志稿》中对于盗窃的叙述,“猓猡喜盗窃,人所共知,积至今日,其势渐衰……猓猡或不敢悍然肆劫,而汉奸涂面饰形,架名猓猡者,比比而是。呜呼!夷犹有天良知畏惧,彼汉奸者尚足诛哉!”⑦佚名:《会理州乡土志稿》,第176页并不是单纯地描写彝族的恶习,而对汉族的恶习也予以揭露,并给以更强烈的批判,其叙述并不是对某一民族具有不满情绪,而是对野而不文的行为表示谴责,表现地方志的教化功能。这也是一种范式化书写,“如一本中国正史,有其范式化的书写体例与用词,有其范式化的编修出版过程,有其范式化的读者群(他们有社会同构型,以及他们对所读有模式化的认知)。当一位作者在书写地方志时,他知道应如何循此文类书写;一位读者在阅读此文本时,也因此知道这是一部正史,一种比野史、神话传说可靠的对过去之记载。因而,文类不但影响个人之文本创作,它也左右读者或听众的阅读认知,从而创造社会化的个人与群体。”①王明珂:《族群历史之文本与情境——兼论历史心性、文类与范式化情节》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2005年11月。

四、乡土志民族书写的启示

方志的编纂是一个地方的文化再生产,体现了掌握话语权之人的意识。正如王铭铭所说“即使是宣称对地方史有权威代表意义的地方志,也难免是选择性极强的论述。这类文本的选择性深受地方史学家严重的正统的历史观念的制约,其对历史事件和历史人物的选择,往往考虑展示官方权力的配置格局和地方化的朝代周期。”②王铭铭:《逝去的繁荣——座老城的历史人类学考察》,浙江人民出版社1999年,第21页。当然,王铭铭此处主要针对的是地方志书写的大传统而言,提倡人类学考察要注重民间小传统。而一些志界同仁看到民族歧视一类带有旧志正统观念的文字,则一味将其视作“文化糟粕”,认为不当出现。确实,在当代志书的编纂过程中,我们自然要秉持当代价值观书写,摒弃一些旧有的观念。然而在旧志利用中却不能以今日之标准臧否古人,何况我们能从这些言论中得到言外之意,一定的文本能体现特定的情境,阅读文本的过程中,我们不能只看到文字的意思,还应通过文本去揣摩写作者的意图,尝试发掘、认识“他者”的历史心性,因而理解自身所信的“历史”只是另一种历史心性产物,察觉及证明另一种“历史”之存在,并对其有情境化的了解,我们才可能反求诸己地了解自身的“历史心性”。③王明珂:《族群历史之文本与情境——兼论历史心性、文类与范式化情节》,陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2005年11月。由此,要更好地利用旧志,认识历史。

在旧志利用上,很多人对于旧志的态度是取其精华,去其糟粕,拿到一部旧志,首先看它是否编修精审,校注严谨,内容充实,具有借鉴意义。但笔者认为,对于所谓“糟粕”,也有其借鉴价值。每一种文类及其“形式”被开创,以及随后被复制,皆因其反映并支持一些社会情境,或社会本相。一种文类被创作时,只能说是一种文本,它之所以成为文类,乃是在社会权力阶序关系下,因其符合社会主流价值而被赋予意义,并得到典范价值。文类并非一种不变的“结构”,它在叙事中产生,也因叙事符号及其组合之改变而变化。社会情境的变迁,常使旧有文类之内涵和形式发生改变,或让此种文类根本消失,或产生新的文类。当代地方志编纂也应当对核心价值观有所体现,然而应当以怎样一种文本进行体现,并进而能够升华为典范文类,是值得今天地方志工作者思考的问题。

乡土志

1.杨松年:《盐边厅乡土志》,李勇先、高志刚主编:《巴蜀珍稀乡土志汇刊》第二十四册,成都时代出版社2015年12月,第290页。

2.佚名:《会理州乡土志稿》,李勇先、高志刚主编:《巴蜀珍稀乡土志汇刊》第二十四册,成都时代出版社2015年12月,第116页。

研究论著

1.陈碧如:《乡土志的“名”与“实”》,《中国地方志》2007年第3期。

2.傅乐成《傅孟真先生的民族思想》,《传记文学》1963年2卷5期。

3.李勇先、高志刚主编:《巴蜀珍稀乡土志汇刊》第一册,成都时代出版社2015年12月。

4.罗志田:《近代中国民族主义的史学反思》,《二十世纪的中国思想与学术掠影》,广州教育出版社2001年。

5.马长寿:《凉山罗夷考察报告》,巴蜀书社2006年。

6.钱道本:《人类学与志书编纂的互动——方志学跨学科研究的一个例证》,《中国地方志》2016年第6期。

7.王东杰:《国中的异乡:近代四川的文化、社会与地方认同》,北京师范大学出版社2016年9月。

8.王明珂:《族群历史之文本与情境——兼论历史心性、文类与范式化情节》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2005年11月。

9.王铭铭:《逝去的繁荣——座老城的历史人类学考察》,浙江人民出版社1999年。

10.王兴亮:《“爱国之道,始自一乡”——清末民初乡土志书的编纂与乡土教育》,复旦大学2007年博士论文。

11.王兴亮:《乡土志研究综述》,《新世纪图书馆》2011年第2期。

12.赵峥:《边地攘夺与“少数民族”的政治建构:以民国时期西康宁属彝族问题为中心》,复旦大学2015年博士论文。

13.邹涛:《20世纪以来晚清至民国时期乡土志研究综述》,《中国地方志》2013年第4期。

14.【美】拉铁摩尔著,唐晓峰译:《中国的亚洲内陆边疆》,江苏人民出版社2005年。

15.【美】施坚雅著,史建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年。

16.【英】吉登斯,胡宗泽、赵力涛译:《民族—国家与暴力》,生活·读书·新知三联书店1998年。

K29

龚应俊,四川大学历史文化学院 (四川成都 610225)

陈 畅)

——探析文类与社会的互动