家庭化模式对流动女性的就业影响研究

——以2014年云南和内蒙古流动人口动态监测调查为例

● 梁海艳 代燕 马骍

家庭化模式对流动女性的就业影响研究

——以2014年云南和内蒙古流动人口动态监测调查为例

● 梁海艳 代燕 马骍

利用2014年云南和内蒙古流动人口动态监测调查数据,对不同流动模式下流动女性的就业前景进行比较研究。结果发现,流动人口家庭化发展对女性就业具有阻碍作用,单身女性就业概率最高,半家庭式流动女性就业概率居中,举家式流动女性的就业概率最低。此外,随迁孩子数量也是影响女性就业的主要因素,在流入地每增加1个孩子,女性就业概率降低18%左右。在流动人口家庭化过程中,女性流动人口不仅面临着巨大就业竞争压力,同时还要承担更多的家庭责任。流动女性就业劣势可能会随着流动人口长期化发展得到一定程度的改善,在流入居住时间每增加1年,就业概率大致提高3%左右。

家庭式迁移 女性流动人口 就业概率

一、问题的提出

改革开放以来,随着社会经济的快速发展,中国人口迁移流动日趋活跃,刚开始主要以季节性和单枪匹马的男性人口流动为主。进入新世纪以后,流动人口内部结构发生了巨大的变化,一个显性特征是流动人口的性别结构开始向均衡化方向趋近,在移民网络的带动作用下,早期的留守家庭成员也逐渐加入到流动行列,最开始大多以妻子随丈夫的流动为主,在流入地打牢基础后,将未成年的孩子也带入流入地上学甚至兼职,于是出现了人口流动方式的家庭化发展,这些新的变化趋势都与女性流动人口的参与有着密切的关联性。一是女性流动人口自主化增强,经济型流动的主体地位更加突出(段成荣等,2013),越来越多的妇女加入到流动劳动力大军中;二是男性劳动力“单枪匹马”的流动形式逐渐被举家式流动所取代。越来越多的流动人口在流入地实现家庭团聚,流动人口家庭化趋势越来越明显(周皓,2004;翟振武等,2007)。虽然家庭成员在流入地增加,但是许多女性流动人口“流而不工”的现象比较突出,家庭化迁移对女性就业水平具有阻碍作用(李强,2012)。

理论上影响女性劳动力就业的因素很多,除了个人主观意愿和客观条件,还受到社会制度的制约。一个公平的就业制度有利于促进女性的就业,而一个性别隔离比较严重的就业制度将会阻碍女性的就业。当前,很多大学生毕业进入社会参加面试,很多企业或单位人力资源相关负责人都会看重女性就业人口的婚姻状况和生育情况。婚姻、生育、教育等生命历程也会影响到女性的就业机会。文献梳理发现,目前关于女性就业影响因素的研究主要包括:(1)传统文化观念。中国女性不论在社会上,还是在家庭领域都处于从属性地位,尤其是农村妇女,她们是家务劳动的主要承担者,是老人的照料者和子女的生育养育者,更多地强调了女性家庭义务和责任,这些都对女性就业产生了消极影响(王小波,2004)。(2)婚姻状况。相对于未婚或曾婚的女性而言,家庭式流动对已婚女性就业率起着负面的影响;家务劳动时间挤压了工作时间,导致参与社会劳动的时间相对减少,无益于女性职业地位的提升(Paul等,2001;杜平,2006)。(3)相别隔离。相对于男性而言,与配偶一起流动的女性不在业概率更高(Paul等,2001);与丈夫一起外出的女性流动人口就业可能性低于单身外出的女性流动人口和单独外出的已婚女性流动人口(张航空,2012)。其原因可能是,和丈夫一同外出的女性流动人口,受到丈夫“保险效应”的蔽护作用,滋生了女性流动劳动力的依赖性,因此降低主观的就业意愿。(4)家庭结构。有子女随迁也会降低女性的就业机会(Bailey, 1998),随迁学龄前子女对流动女性就业带来负面影响,随迁孩子的数量越多,照料孩子的负担就越重,相应地参与劳动力市场就业机会就越小(宋月萍等,2012)。孩子加入流动,在客观上阻碍了就业的机会。但也有相关研究结果表明,家庭式流动对女性就业的负面影响会随其适应流入而消失,流动可以改善女性就业机会。(5)人口迁移流动特征。Spitze(1984)和Bonney(1991)研究认为,虽然农村妇女进城后户外就业率明显下降,但是随着其在流入地居住时间的延长,获得的就业信息越多,找到工作的可能性更大,在外就业的职业层次更高(叶文振,2005)。

文献研究发现,现有关于流动人口家庭化模式对女性就业影响研究不多,人口流动模式对女性就业前景究竟产生怎样的影响?至今仍尚无定论,并且对于地处中国西部经济落后兼少数民族聚居地区,外出务工收入已成为许多农村家庭发家致富的主要路子甚至是唯一路子,人口流动非常普遍,当前还出现了举家式人口流动,但现有研究并没有给予足够的重视。鉴于此,本文利用国家卫计委流动人口动态监测调查数据,选择云南省和内蒙古自治区为研究区域,通过比较两省区未婚未育的单身女性、单独外出的已婚女性、尚未完成家庭式流动的女性就业情况,分析不同流动模式对女性就业可能带来的影响,对促进我国西部地区流动女性劳动力外出就业,具有重要的社会现实意义。

二、研究内容与假设

(一)研究内容

市场经济的全球化发展,对我国社会经济产生了深刻影响,人口迁移流动日趋频繁,但是当前的中国人口流动,与历史上受政治因素作用下的“闯关东”和“走西口”具有明显的不同,当代中国大规模的“孔雀东南飞”现象主要是受经济利益的诱导,而不是政治的强迫,人口迁移流动是为了寻求家庭收益最大化的理性决策。深入分析流动人口的内部结构发现,同一时期的人口流动也有不同的原因,与多数男性流动人口外出务工经商的经济动机不同,许多已婚已育女性流动人口的随迁主要受非经济因素的推动,她们以家庭团聚和感情联络为目的。虽然女性经济流动的地位在不断突出,但在家庭化流动过程中,妇女的就业时间就可能会被家庭照料所排挤,就业可能性就相对更低。家庭化流动中,比较男女两性的就业状况,在一定程度上反映了流动女性就业的相对劣势,但并不能完全说明这种劣势就是家庭式流动带来的,因为并不能排除两性在本来存在的差异。因此本文旨在通过比较未婚女性、单独外出的已婚女性、尚未完成家庭式流动的女性和完全家庭式流动已婚女性的就业状况,分析家庭化流动对妇女就业机会可能产生的影响。

(二)研究假设

根据上述研究内容与文献回顾,提出本文的两个研究假设:

假设1: 流动女性劳动力的就业概率与其流动模式存在一定的相关性;

假设2: 随迁子女数量与流动女性的就业概率呈负相关。随迁子女数量越多,家务照料的时间花费越多,流动女性的就业机会就越少。

三、数据与方法

(一)数据来源

本文分析讨论的数据来源于国家卫计委组织每年一期的流动人口动态监测调查数据,该调查在全国31个省市区和新疆建设兵团均有样本的分布。基于数据可得性以及研究需要,本文分析仅涉及云南和内蒙古两个省区,选择这两个省区有两个原因:一是这两个省区均为西部省份,经济发展水平比较落后。尤其是云南,人口外出流动比较普遍;二是这两个省区均为少数民族聚居地,少数民族与汉族流动人口具有一定的差别,从这个意义上看二者可能具有一定的共性,但是由于云南和内蒙古的经济结构存在明显的差别,云南以农业为主,而内蒙古以牧业为主,二者也可能存在一定的差异,因此本文还比较两省区,以发现不同区域的就业情况。2014年5月云南和内蒙古的流动人口动态监测调查情况如下:云南覆盖了全省16个州市,内蒙古覆盖全区9个市和2个盟。调查对象为在本地居住一个月及以上,非本旗(县、区)户口,且2014年5月年龄在15-59周岁(即1954年6月至1999年5月间出生)的流动人口。本次调查内蒙古自治区涉及15-59岁劳动年龄流动人口4999人以及其居住在本地家庭成员9913人,共计14914人,其中女性有效样本为2102个;云南省15-59岁劳动年龄流动人口5000人以及其居住在本地家庭成员11217人,共计16217人,其中女性有效样本为1999个。数据显示,内蒙古男性就业比例为91.82%,女性就业比例为55.09%,在调查时点前未就业的女性中80%以上的在操持家务或照料孩子;云南省男性就业比例为94.34%,女性就业比例为86.54%,在调查时点前未就业的女性中70%以上的在操持家务或照料孩子。从中发现,不论云南还是内蒙古,女性流动人口的就业比例都显著低于男性,而且未就业的女性中70%以上均为在家料理家务/带孩子,或者是因为怀孕而没有就业。

(二)研究方法

本文主要采用单变量的描述统计分析和二元Logistic回归分析方法。首先,描述性分析云南与内蒙古流动家庭与流动女性就业情况;其次,采用单因素分析方法对影响流动妇女就业可能性的因素进行分析;最后,由于就业状况为二分类变量(是与否),采用二元Logistic回归分析流动家庭化对流动女性就业可能性的影响进行探究。(1)因变量:定义为流动女性的就业概率。在女性流动人口“‘五一’节前一周做过一个小时以上有收入的工作”,“是”为在业,在数据库中赋值为 “1”,“否”为调查时点未就业,赋值为“0”。(2)自变量:家庭化流动对流动妇女就业可能性的影响。人口流动家庭化的概念至今尚未定论,学界普遍认为流动人口家庭化基本含义包括两种情况:第一种是,未婚流动人口在流动过程中新组建起来的家庭;第二种是,某些家庭中由一个或部分家庭成员流动转变为整个家庭流动,即流动者由个体转变为家庭(陈贤寿等,1996;侯佳伟,2009;陈卫等,2012)。杨菊华(2013)认为流动人口家庭化应该至少涉及流动过程和流动结果,并将人口流动模式分为非家庭式(即单独流动)、半家庭式和完整家庭式流动,这也是本文对流动人口家庭化模式的划分。当前的流动家庭主要以核心家庭为主(周皓,2004)。本文将女性的流动按婚姻和生育划分为:未婚未育单人流动,已婚未育单独流动、与丈夫流动,已婚已育单人流动、与丈夫流动、与子女流动的家庭流动。根据当前流入地和流出地的家庭成员分布,将流动家庭分为单人户(未婚未育单独流动)、完全家庭化(核心家庭全部成员均在流入地)、半家庭化(流入地和流出地均有家庭成员的家庭)。

为了比较人口流动家庭结构模式对女性就业机会的影响,本文控制流动女性的年龄、户口性质、民族、受教育程度、流动范围、流动原因、在本地居留时间。以往研究认为年龄是就业的主要解释因素,年轻的流动人口更容易获得就业的机会;教育水平越高,获取就业信息的渠道就越多,对相关工作的技能适应就越强,找到工作或从事更好工作的可能性就越大;在本地居留时间越长,社会资本和获得信息的渠道越多,参加就业的可能性更大。主要自变量与因变量的定义和取值如表1所示。

四、结果与分析

(一)调查样本的基本情况

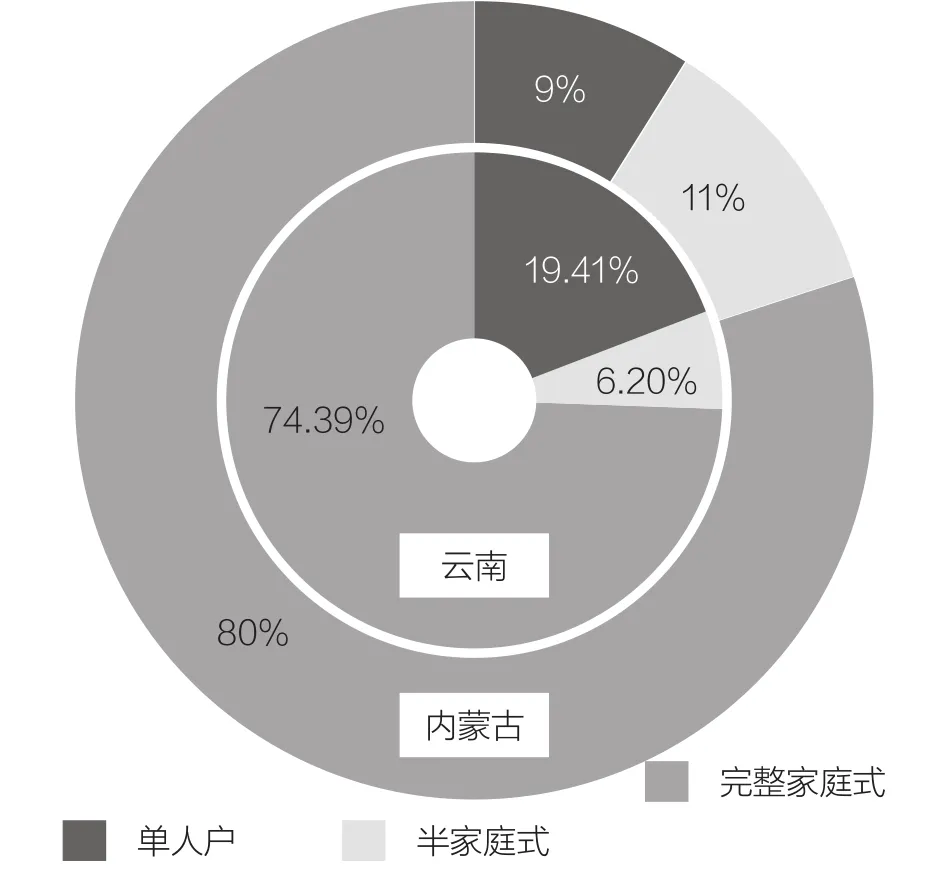

比较云南省与内蒙古流动人口。结果发现,二者均以省内流动为主。其中,内蒙古自治区的省内流动占比75.62%,其中省内跨市比重最高(45.67%),市内跨县次之(29.95%);区内女性流动人口年龄主要分布在25~44岁(73.22%),平均年龄为35.2岁;文化程度集中在初中(51%),平均受教育年限为9.69年;以农业户口为主(81.83%);流动人口中接近91%是汉族,蒙古族占比6.6%,其他少数民族合占2.4%。流入原因以务工经商为主(57.71%),随同流动比例高(37.77%),远比全国女性流动人口随迁比例高。在流入地居住长期化和家庭化的趋势明显:在流入地的平均居住时间已经超过5年,为5.6年,比2013年全国的平均水平5.3年多3.6个月;未婚单独流动9%,已婚半家庭流动为11%,完全家庭流动为80%(如图1所示)。

表1 变量的定义与赋值

图1 云南与内蒙古人口流动家庭模式

内蒙古55%的女性流动人口在“五一”节前一周做过一个小时以上有收入的工作。未工作女性中71.61%的是料理家务/带孩子,10.91%的是没找到工作。

云南省省内流动比内蒙古明显偏低(占比54.52%),其中省内跨市比重最高(39.24%),市内跨县次之(15.28%),跨省流动比例相对较高,占比45.48%。省内女性流动人口年龄主要分布在25~44岁(65.2%),平均年龄为32.88岁,比内蒙古流动人口年轻3岁;文化程度也主要集中在初中(48.67%);以农业户口为主(85.51%),并且比内蒙古的农业户口比重偏高;流动人口中接近82%是汉族,少数民族占比7.52%,云南流动人口中的蒙古族比例较低(0.15%),但是务工经商比例(83.29%)明显高于内蒙古(57.71%),随同流动比例也较低(14.16%)。在流入地居住长期化和家庭化的趋势也非常明显:在流入地的平均居住时间已经超过5年,比内蒙古流入时间更长(5.9年);未婚单独流动19.41%,已婚半家庭流动为6.2%,完全家庭流动为74.39%。

表2 不同特征流动女性就业可能性差异比较

(二)单变量描述分析

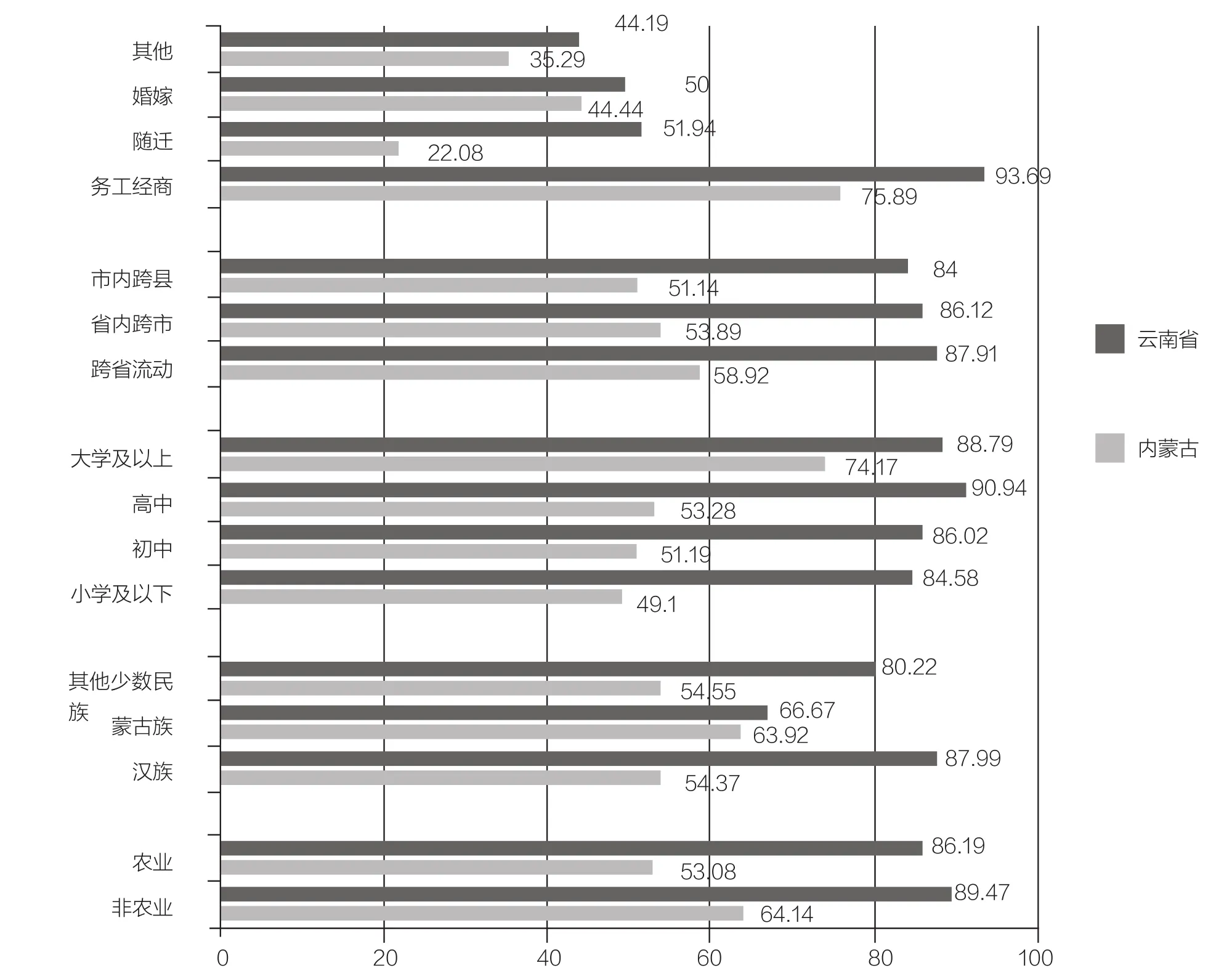

以就业可能性为因变量,分析不同家庭流动模式、年龄、户口性质、受教育程度、流动范围、流动原因、流动时间对就业的影响,结果如表2所示。

按照流动人口的家庭类型,比较单独流动女性、半家庭式动女性和完全家庭式流动女性的就业可能性。结果发现,在不考虑其他因素的前提下,单独流动的女性就业率最高,内蒙古约为85%,云南省为90.5%,随着在流入地家庭成员的团聚,流动女性就业可能性在呈现出不断降低的趋势,尤其是内蒙古流动人口表现得更为明显;半家庭结构流动女性就业情况:内蒙古的比例为61.57%,云南省为82.26;完全家庭结构流动女性的就业情况:内蒙古的比例只有51.28%,云南省比例较高(85.9%),但是随着人口流动家庭化趋势的推进,云南省流动女性的就业比例也和内蒙古出现一样的趋势,在流入地就业概率不断下降。

家庭中的孩子随迁状况也是影响流动过程中女性就业最重要的因素。内蒙古女性流动人口中,没有携带6岁以下小孩的流动女性就业比例比带有1个孩子的高出20个百分点左右,云南省流动人口二者之间的差距比较小,只高出4个百分点。完整流动家庭的女性就业可能性随着孩子数量的增加就业概率明显下降。这在一定程度上,说明子女数量对女性是否能从家庭中解放出来参加社会劳动发挥了关键性的作用。

对流动女性个体特征进行分析后发现,就业可能性与受教育程度呈显著正相关关系,受教育程度提高,女性就业可能性也提高。户口性质也是影响女性就业的因素,非农业流动女性就业概率明显比农业女性较高;民族对女性就业影响比较有意思,在内蒙古自治区,蒙古族的就业比例明显比汉族和其他少数民族偏高,可是在云南省出现了与此相反的特征,蒙古族低于汉族和其他少数民族。导致这一现象的原因可能是因为流动人口与本地人口之间的民族融合有很大的关系,在内蒙古蒙古族是一大主体民族,而在云南只是其中的一个少数民族而已,蒙古族在云南不是主体民族,所以二者出现了相反的特征,具体如图3所示。

不同流动原因的女性就业比例存在显著差异,以务工经商等经济动机为主的女性就业比例显著高于随同流动、婚嫁流动以及其他社会型流动。由此可见,流动女性的就业可能性与其流动决策密切相关。此外,流动范围也是影响女性就业的关键因素,随着流动范围的扩大,女性就业的比例在明显增长,这在云南省和内蒙古中的出现了一致的变化。上述分析结果仅仅考虑到两个因素之间的相互影响,并没有控制其他影响因素。为此,还需要做进一步的推断统计分析,只有控制住其他变量的影响之后,才能够更准确地揭示事物之间的关系。

(三)推断性统计分析结果

运用二元logistic模型分析流动女性就业概率,模型1把云南和内蒙古合在一起,主要为了分析云南和内蒙古的区域差异;模型2单独考虑内蒙古内部的差异;模型3单独考虑云南省内部的差异。女性流动人口就业概率Logistic模型分析结果如表3所示。

模型1结果显示,将流动女性的个体特征、流动特征等因素控制以后,不同家庭流动模式中的流动女性就业概率存在显著差异:半家庭化和完全家庭化的流动女性的就业概率显著低于未婚单独流动女性的就业概率。与单独流动女性相比,半家庭化流动女性就业概率比单独流动低77.5%,完全家庭化流动女性就业概率比单独流动女性低65%。由此可见,婚姻家庭因素对流动女性的就业概率产生显著事物阻碍作用。结婚成家,相夫教子,导致许多女性不得不放弃自己的事业,为家庭做出贡献,因此就业率比较低。就算外出流动,也不可避免地在流入地家庭操持家务。另外,从模型1中的结果还可以看出,流入地随迁孩子数量也是影响女性就业的另一个重要因素。因此,本文提出的研究假设1和假设2都得到了证实,家庭化和子女随迁的确会影响流动女性的就业机会。从现实生活中也可以发现,许多已婚女性外出并没有找到施展自己舞台的空间,而是随同丈夫一起外出带孩子或料理家务,外出女性仍然没有完全脱离中国女性在家庭中“相夫教子”的传统角色。

图2 按家庭结构分的流动女性就业比例比较(%)

图3 按个体特征与流动特征分的女性就业(%)

表3 女性流动人口就业概率Logistic模型分析结果

考察其他变量发现,户口性质、民族属性对流动女性的就业不存在统计上的显著影响。而年龄因素,在总模型(模型1)和云南省(模型3)中对流动女性就业有积极的影响,年龄每增长1岁,就业概率大致提高2%~3%左右,这与以往的研究结论有所不同,不是越年轻的就业情况越好,而是年龄增长对就业有积极影响。导致这一结果的原因本研究对象仅包括15-59周岁,是劳动力的主力军,而且在这一阶段面临着结婚生子的生命历程,年龄越大的女性,完成婚育责任的可能性更大,生育、哺乳等对其就业的影响越小。但是年龄在内蒙古自治区(模型2)并没有显著的影响;受教育程度对流动对女性的就业影响刚好相反,在总模型1和模型2中有统计上的显著性,而在模型1中没有影响;人口流动范围,总体上看,随着流动范围的扩大,女性就业概率不断提高,这与女性跨省等远距离流动有关,远距离流动以务工经商经济因素为主,因此就业率明显比随迁、婚嫁等社会型流动的就业比例较高;流动原因对流动女性的就业决策和就业选择也有显著影响,务工经商等经济型流动女性的就业概率明显高于其他类型的流动。在流入地居住时间长短也对女性就业具有积极作用,随着流动人口的长期化发展,在流入地逐步建立自己的社交网络,积累了大量的社会资本,有助于获取相关的就业信息,因此提高就业概率。总体上看,女性流动人口在流入地居住时间每增加1年,就业概率相应地提高2.3%~3.5%左右,流动人口长期化发展有助于提高女性就业,但是家庭化发展却阻碍着女性就业水平的提高。

最后,需要注意的是,上述因素对女性就业概率的影响存在一定的区域差异性,以云南和内蒙古的比较来看,有的因素仅在内蒙古有影响,比如受教育程度,而有的因素仅在云南省有影响,比如年龄因素。造成女性流动人口就业区域差异的一个主要原因可能是不同省区的经济结构所致,不同经济结构对女性劳动力的需求不同,因此女性就业水平存在显著的差异。从描述统计分析的结果可以看出,内蒙古流动女性的就业比例明显低于云南省。在控制了其他变量的影响后,二者的差异更加明显,云南省流动女性就业概率比内蒙古高出2.81倍,因此在分析流动女性就业情况的时候一定要考虑的区域差异,因地而异。但确定的是,流动人口家庭化模式,不论在云南还是内蒙古都具有同样的影响:举家式流动女性的就业概率最低,半家庭式流动女性就业概率居中,单身女性的就业概率最高;此外,流入地随迁孩子数量也是影响女性就业主要因素,随迁孩子数量越多,流动女性花费在家庭中的时间和精力就会越多,在有限的精力下,女性就业就会相应地受到挤压。

五、结论与讨论

通过考察流动人口家庭化模式对女性就业前景的影响,发现流动人口家庭化实现程度与流动女性的就业概率呈负相关关系,具体表现为,就业概率从单独流动女性、半家庭式流动女性到完整家庭式流动女性依次递减。进一步分析发现,家庭流动模式中的家庭成员构成也会对流动女性的就业概率产生影响,流入地随迁子女数量是制约流动女性就业的关键性因素。总体上看,每增加1个孩子,女性就业概率降低18%左右。考察流动女性的个体特征和流动特征发现,相比家庭化的影响而言,户口性质、民族属性对流动女性的就业影响不明显,受教育程度对女性就业的影响给我们一个重要提示,与小学及以下相比,初中、高中均没有显著的影响,只有大学及以上才会对女性就业具有显著影响,普及大学对提高女性就业更具优势。

本文研究发现,流动人口在流入地居住时间超过了5年,流动人口长期化已成为一种趋势,随着流动人口在流入地居住时间的越来越长,获取的就业信息越多越广,积累的社会资源越丰富,有助于提高流动女性的就业概率。因此,建议夫妻共同外出或夫妻携带孩子一起流动的家庭式流动,避免频繁更换流入地城市,尽可能地稳定在一个地方工作,这有利于积累社会关系资源,长期流入一个地方有助于提高妻子的就业机会。随着流动人口家庭化趋势的推进,将来会有越来越多的农村女性劳动力人口由留守妇女递进为流动妇女,越来越多的留守儿童递进为流动儿童,甚至还可能有许多留守老年人递进为流动老年人。留守人口递进为流动人口的同时也是流动人口家庭化发展的过程。家庭化流动对女性就业和独立生存提出了更多的挑战,大量女性未就业。这给我们一个重要的政策启示,为了妥善解决女性流动人口“流而不工”的问题,建议相关部门首先要解决流动人口子女的义务教育问题,在流入地比较集中的地方建立幼儿园和小学,既可以工作,也方便接送孩子上学,只有把女性家庭桎梏中解放出来才有利于提高女性劳动力就业率;其次,除了一些比较特殊的职业以外(建筑业、运输业以及高空作业等),取消就业制度性别隔离,女性在就业市场中本已受到家庭因素的牵绊,如果再受到社会制度的约束,女性就业将不容乐观,这不仅造成人力资源的巨大浪费和家庭经济压力的增加,同时也会扩大两性的不平等,进而影响家庭稳定和子女的福利。

流动女性的就业状况受到个人因素、家庭因素和社会因素的共同制约,但家庭因素是众多因素中最为突出的一环。如何从根本上将流动女性由家庭桎梏中解放出来,实现女性人力资源的优化配置,是一个值得深入思考的问题。从流动女性的就业形势与前景来看,随迁子女的家庭照料是许多流动女性劳动力人口未就业的主要原因。需要指出的是,本文仅对流动家庭中妇女的就业状况、家庭流动对妇女就业的影响做了分析,并没有对已就业妇女的工资收入、职业分布以及工作保障做深入分析,这些社会机制以及劳动力市场中的性别分割因素也可能在一定程度上作用于妇女的就业行为。同时,受数据限制本研究还存在一个不足,区域比较分析不够,仅将云南省和内蒙古进行比较,而这两个省区均为西部省区,如果扩展到3个及以上并且覆盖东、中、西部地区的比较更具有意义。这些问题和不足将在后续的研究中来进行弥补。

1. 陈卫,刘金菊:《人口流动家庭化及其影响因素》,载《人口学刊》,2012年第6期,第3—8页。

2. 陈贤寿等:《武汉市流动人口家庭化分析及对策思考》,载《中国人口科学》,1996年第5期,第44-47页。

3. 段成荣等:《我国流动人口的最新状况》,载《西北人口》,2013年第6期,第1-12页。

4. 段成荣等:《改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势》,载《人口研究》,2008年第6期,第30—43页。

5. 杜平:《农村女性流动人口就业的社会性别分析》,南开大学硕士学位论文,2000年。

6. 侯佳伟:《人口流动家庭化过程和个体影响因素研究》,载《人口研究》,2009年第1期,第55—61页。

7. 李强:《“双重迁移 ”女性的就业决策和工资收入的影响因素分析——基于北京市农民工的调查》,载《中国人口科学》,2012年第5期,第104—112页。

8. 李实:《中国农村女劳动力流动行为的经验分析》,载《上海经济研究》,2001年第1期,第24-32页。

9. 宋月萍等:《随迁子女学前教育与流动女性的就业实证研究》,载《妇女研究论丛》,2012年第6期,第20—30页。

10. 王小波:《影响我国女性就业参与的因素分析》,载《思想战线》,2004年第2期,第35-40页。

11. 杨菊华等:《流动人口家庭化的现状与特点:流动过程特征分析》,载《人口与发展》,2013年第3期,第2—13页

12. 叶文振等:《流动妇女的职业发展及其影响因素—以厦门市流动人口为例》,载《人口研究》,2005年第1期,第66—73页。

13. 翟振武等:《北京市流动人口的最新状况与分析》,载《人口研究》,2007年第3期,第30—40页。

14. 张航空等:《家庭流动对流动人口家庭成员就业状况的影响》,载《人口与经济》,2012年第5期,第40—46页。

15. 周皓:《中国人口迁移的家庭化趋势及影响因素分析》,载《人口研究》,2004年第6期,第60—69页。

16. Bailey, A. J. and T.J. Cooke. Family Migration and Employment: The Importance of Migration History and Gender. International Regional Science Review,1998,34(2):89—102.

17. Bonney, N. and J. Love. Gender and Migration: Geographical Mobility and the Wife’s Sacrifce. The Sociological Review,1991,36(2):96—112.

18. Paul B., Thomas J. Cooke, Keith Halfacree, and Darren Smith. A Cross-National Comparison of the Impact on Family Migration on Women’s Employment Status. Demography, 2001,38(2):201-213.

19. Spitze, G. The Effect of Family Migration on Wives Employment: How Long Does it Last? . Social Science Quarterly,1984,31(1):114-125.

■ 责编/倪超 E-mail:nc714@163.com Tel: 010-88383907

A Study about the Influence of Family Pattern on the Employment of Migrant Female Worker——Taking the Dynamic Monitoring of Floating Population in Yunnan and Inner Mongolia in 2014 as an Example

Liang Haiyan1, Dai Yan2and Ma Xing3

(1.School of Law and Public Administration, Qujing Normal University; School of Tourism and Geography, Yunnan Normal University; 2.School of City, Qujing Normal University; 3. Editorial Department of "Ethnic-National Studies" )

This paper taking using of the Inner Mongolia and Yunnan Province foating population dynamic monitoring survey data in 2014, analysis of the employment situation of female migration workers, has found that different kinds family pattern migrant of foating population have an important role in employment of female labor force. Single female employment probability is the highest, the secondly is incomplete-family pattern migrant women employment probability, total-family pattern migrant female floating employment probability is the lowest. In addition to, the number of migrant children with their parents is also the main factor affecting women’s employment, female employment probability reduced by 18% with the increase one child in the infow place. In the process of foating population family. Female foating population is not only faced with enormous employment pressure, at the same time, they will take more family for responsibilities. The female foating population’s employment opportunity may be improved with the long-term development of migration. Residence time increases by 1 years, employment probability will increased by about 3%.

Family Pattern Migration;Female Labor Force;Probability of Employment

梁海艳,曲靖师范学院法律与公共管理学院,讲师,人口学博士;云南师范大学地理学博士后。电子邮箱:lhy2005042234@163.com。

代燕,曲靖师范学院城市学院,助教,硕士。

本文受2016年云南省教育厅科学研究基金资助性项目“滇桂边境地区非法跨境通婚对人口安全的影响研究”(2016ZZX209)、中国西南地缘环境与边疆发展协同创新中心开放课题“西南边疆民族地区留守儿童发展研究”(2016KFKT011)、曲靖师范学院校级科研项目“云南边境地区流动人口族际关系演变及其调适研究”(2016QN012)、2014年云南省哲学社会科学研究基地课题“云南少数民族人口城镇化与就业问题研究”(JD2014ZD09)资助。