生成语法框架下汉语量词研究的新视野

——《汉语普通话的量词结构》述评

邓昊熙

(广西梧州学院国际交流学院,中国梧州543002)

生成语法框架下汉语量词研究的新视野

——《汉语普通话的量词结构》述评

邓昊熙

(广西梧州学院国际交流学院,中国梧州543002)

文章在生成语法的框架下对《汉语普通话的量词结构》(Classifier Structures in Mandarin Chinese)一书作介绍和简要评述。文章首先介绍了该书各个章节的主要内容,然后对该书的特点以及不足之处作简评。

量词;可数性;复数;句法结构

汉语是一种典型的量词语言。这可以在汉语普通话、汉语的各种方言以及民族语言中得到较为充分的体现。汉语普通话典型的“数+量+名”(以下简称数量名)结构(如“一本书”)具有以下三大特点:1.量词出现的强制性;2.语序的固定性;3.成分间的紧邻性。《汉语普通话的量词结构》(Classifier Structures in Mandarin Chinese)一书从生成语法的角度为读者展示了汉语普通话量词研究的新进展。本书的研究焦点是量词的句法结构及其功能。作者是台湾中正大学张宁(Niina Ning Zhang)教授。该书由德国的De Gruyter Mouton出版社于2013年出版。本文首先简要介绍全书的主要内容,然后对该书进行评述。

一、主要内容

第1章“引言”主要介绍全书所要关注的几个主要问题,包括汉语普通话[1]量词的功能,汉语如何表达单/复数概念,汉语数量表达的句法层次结构以及量词的句法位置等。本章初步区分了个体(individual)量词和个体化(individuating)量词。例如,汉语“一支笔”中的量词“支”在英语中没有对应的表达,作者把这类量词称为个体量词;而“一滴油”中的量词“滴”对应于英语中的drop,这类量词被称为个体化量词。作者把包含这两种量词的语言(如本书所关注的汉语)称为“数词量词”语言。同时,本章还介绍了全书所采用的理论框架以及各章节的基本内容。

第2章“量词与可数性”主要提出并讨论名词性成分两个重要的组合关系(syntagmatic)属性:[Numerability]和[Delimitability]。这两个属性是全书分析的基石。前者与名词性成分是否可以直接与数词组合有关,而后者则与名词性成分是否能被限界性修饰语(delimitivemodifier)修饰有关。如果一个名词性成分能直接与数词组合,那么它便有[+Numerable]特征,反之则带有[-Numerable]特征。例如英语中的oil、furniture等由于不能与数词直接组合,所以带有[-Numerable]特征。需要特别注意的是,作者这里所提及的[Numerability]属性与语法中的“数”(Number)范畴是不同的两个概念:前者指的是名词性成分能否与数词直接组合的能力,而不考虑单/复数标记的差别;相反,后者往往在形态上表现出单/复数的差别。另一方面,如果一个名词性成分能被表示大小、形状或边界的限界性修饰语修饰的话,那么它便带有[+Delimitable]特征,反之则带有[-Delimitable]特征。例如英语中的oil、music、snow、blood等名词不能被限界性修饰语修饰,所以便带有[-Delimitable]特征。作者从名词性成分与不定冠词、量化词(quantifier)、副词以及量词的共现限制和代名物化(pronominalization)等多个角度来为上述两个属性提供独立证据。由于这两个属性均为双值特征,因此从逻辑上讲,这两个属性的组合一共有四种可能性。作者利用这四种可能性对传统可数/物质名词(count/mass noun)作了重新定义,并由此得到了比传统两分法更为精细的分类:[+ Numerable,+Delimitable]表示可数名词,且能受限界性修饰语修饰,如英语的unicorn;[+Numerable,-Delimitable]表示可数名词,但不能受限界性修饰语修饰,如英语的belief;[-Numerable,+Delimitable]表示非可数非物质名词,如英语的furniture;[-Numerable,-Delimitable]表示物质名词,如英语的oil。基于这两种属性,作者考察了汉语的名词,并得到了“汉语中所有名词都带有[-Numerable]特征”的结论。即便如此,汉语名词在Delimitability属性方面仍存在差异。名词所带的不同特征对单位词(unitword)[2]的选择以及分类产生了影响,粗略地说,带有[+Delimitable]特征的名词被个体量词选择,而带有[-Delimitable]特征的名词被个体化量词选择。例如,汉语中的“血”不能被限界性修饰语修饰,带有[-Delimitable]特征,从而被个体化量词“滴”选择而得到“一滴血”的数量表达。与此相对的是,汉语中的“葡萄”可以被限界性修饰语修饰而带有[+Delimitable]特征,它被个体量词“颗”选择,从而得到“一颗葡萄”,但它不能被个体化量词(例如“滴”)选择。作者还对文献中存在的关于可数/物质名词的区分做了回顾和评论,并指出可数名词的唯一决定性特点是[Numerability]。既然汉语中所有的名词都带有[-Numerable]特征,所以都属于非可数名词。但非可数并不意味着就是物质名词。

第3章“量词和量化词”较短,主要探讨量词和量化词共现时所表现出来的各种属性。说到两者的共现问题,无外乎有以下三种可能性:1.量化词可以与量词共现,例如“几”、“好几”、表示“几个”这个概念的“两三”等;2.量化词不能与量词共现,例如“(一)点儿”、“(一)些”等;3.量化词可以选择性地与量词共现,例如“多少”、“很多”、“好多”、“好些”等。对于这三种可能性的讨论构成了本章前面三个小节的主要内容。作者特别指出,能与量化词共现的量词与出现在数量表达中的量词具有相同的属性。而对于第二种可能,即量化词不能与量词共现,可能会存在一些争议。比方说,有人可能会提出“些”后面可以跟量词“个”。但作者认为这种情况是有限制的。本章一个较为特殊之处在于花了超过一半的篇幅来讨论名词性成分中“一”的非数词用法,其中涉及通指或类指量化词“一”(如“一个人总会经历生老病死”中的“一”)、存在量化词“一”(如“他感受到了一丝悲凉”中的“一”)以及最大量化词“一”(如“一片狼藉”中的“一”)的种种属性,从而为第4章中分析“一”的非数词用法与重叠单位词的共现做好铺垫。

第4章“量词和复数”主要讨论汉语中复数概念的属性及其表现形式。作者认为,重叠单位词(reduplicative unitword,RUW)是汉语用于表达复数概念的手段。需要注意的是,RUW表示的是单位的复数概念而不是个体的复数。例如,在“一朵朵鲜花”中,鲜花的单位复数概念与个体复数概念正好重合,但在“一簇簇鲜花”中,重叠单位词表达的是鲜花的单位复数概念而非个体复数概念。与汉语的光杆名词不同,带有RUW的名词没有单数的解读。因此,作者认为RUW可以被看作是汉语的复数标记,而处于RUW左侧的“一”并不是一个简单的数词而是前文曾经提及的存在量化词“一”。虽然RUW是汉语的复数标记,但它与其它语言中的复数标记存在一个重要差异:汉语中的RUW不能触发“数”范畴的一致。RUW的能产性较高,可以体现在以下三个方面:1.汉语中所有类型的单音节单位词都能以重叠的方式来表达复数的概念;2.可以带RUW的名词不受名词种类的限制;3.带有RUW的名词在分布上较为自由。作者指出,即便能产性较高,RUW仍然需要获得允准:或者从存在量化词“一”那里获得允准;或者从“都”那里获得允准。作为一种编码复数概念的形态手段,RUW并未包含有定/无定、有指/无指的解读。另外,RUW与一般的数词并不兼容,与必须由数词来允准的成分也不兼容(例如汉语中的“总共”一般由数词来允准,所以“桌上放着总共一瓶瓶红酒”不能说)。这从另一个侧面反映出汉语的RUW与英语的复数标记-s还是有差别的。

虽然本章的标题是“量词与复数”,但作者的讨论并没有限于复数标记,而是利用大致相等的篇幅来分析汉语单数标记,以便于与前面所提及的复数标记进行对比。作者认为,在汉语中,如果一个量词不是以重叠的形式出现或者不与数词一起出现的话,那么它一般表达单数概念。请比较下例:

(1)a.池塘里飘着片片荷叶。 b.池塘里飘着片荷叶。

(2)a.张三买了三件衣服。 b.张三买了件衣服。

同时,作者把后面跟有名词而前面没有数词的单位词称为“简单形式单位词”(simple unit word,SUW),并把SUW看作是单数标记。至此,我们可以得到以下结论:在汉语中,复数概念是通过RUW来实现的,而单数概念则是由不带数词的SUW来表达的。与RUW一样,汉语的SUW也不会触发“数”范畴的一致。此外,SUW的能产性体现在由任何种类单位词构成的SUW都可用于表达单数概念。另外,SUW所表达的单数概念是针对单位而非个体而言的,而且SUW也未包含有定/无定、有指/无指解读。即便SUW与RUW有相似的属性,但两者之间仍存在差别:SUW能较为自由地与不同类型的量化词共现,而RUW则受到限制。例如,SUW可以与全称量化词“每”共现,如“每本书都贴了条形码”,但RUW则不能与“每”共现,如“每本本书都贴了条形码”不能说。作者认为这与两者不同的语法化程度有关。前面曾经提过,SUW的一个特点是前面没有数词,这很容易使人得到“SUW是由删除数词‘一’而得来”的假设。但作者从省略操作应遵循的条件、省略操作的基本属性、SUW与副词共现的限制、带有SUW的名词的属性以及跨语言事实等多个角度对这个假设提出了质疑。

第5章“数量表达的句法构成关系”主要讨论汉语数量表达中各个成分之间的句法关系。汉语的数量表达通常由三部分组成:数词、量词和名词。这三者之间的句法层级关系是本章着重讨论的问题。按照句法树两分叉的做法,这三者之间的关系不外乎有两种可能:一是数词先与量词组合,然后名词再组合进来,如下(3)所示;一是量词先与名词组合,然后数词再组合进来,如下(4)所示。

(3)[[Numeral+Classifier]+N] (4)[Numeral+[Classifier+N]]

作者认为上述两种结构在汉语数量表达中都是可能的,具体的句法层级关系与单位词的种类有关:带有容器测量词(container measure)、标准测量词(standard measure)、集合量词(collective classifier)和部分量词(partitive classifier)的数量表达采用左分叉结构(3),而带有个体量词、个体化量词和种类量词(kind classifier)的数量表达采用右分叉结构(4)。作者为汉语数量表达句法结构的两分法提供了四个方面的证据。第一,两个原本互不相容的修饰语会因为分别处于不同的直接成分当中而得以共现,例如“停车场里停放着一大片小车”。第二,对一些量词而言,限界性修饰语和量词之间的先后顺序不会导致语义差异,但就另一些量词而言,修饰语和量词之间的先后顺序差别会诱发语义差异,如下面例子所示:

(5)a.一长条木板 b.一条长木板

(6)a.一大箱苹果 b.一箱大苹果

第三,不同类型的量词与其后所跟的名词之间所存在的语义选择关系也不同,由于选择关系是基于局域性句法关系的,因此不同的选择关系就反映出不同的句法结构关系。第四,当表示大小和形状的修饰语一起修饰同一个名词时,通常表示形状的修饰语更靠近所要修饰的名词(如“一张小方桌”vs.*“一张方小桌”)。不同类型的量词在这两类修饰语的顺序上体现出差异,如下例所示:

(7)a.一只小圆苹果 b.*一只圆小苹果

(8)a.一小盘圆饼干 b.一圆盘小饼干

上述四方面证据表明不同类型的量词具有不同的句法行为,这说明数量表达的句法结构应该区别对待。这对以往任何试图用统一的方法来处理相关现象的研究来说无疑是一个挑战,因此作者对以往文献中所提及的统一分析思路进行了较为详细的回应,进一步说明了两分法的优势。需要指出的是,作者对句法结构的两分法分析思路是针对不同类型的量词而言的,与可数/物质名词之分无关,与个体/数量之分也无关,与有定/无定以及有指/无指之分也没有关系。在论及“的”与单位词共现时,作者认为,所有类型的单位词一般都能后接“的”。特别地,当个体量词、个体化量词和种类量词后接“的”时,该数量表达突出关于数量的解读,如下例所示:

(9)a.*十平米的房子里有一个的人。 b.十平米的房子里有两百个的人。

(10)a.*这个瓶子里有一滴的水。 b.这个瓶子里有一千滴的水。

(11)a.*衣柜里的衣服只有一种的款式。 b.衣柜里的衣服有一百种的款式。

第6章“量词的句法位置”承接第5章的基本观点,集中讨论汉语中量词具体的句法位置以及整个数量表达的句法结构。作者认为,在DP以下,除了用于表征“数”范畴的投射NumP和用于表征量化概念的投射QuantP以外,还有另外一个功能性投射UnitP。数词基础生成于[Spec,UnitP]位置,并与处于UnitP中心语位置上的单位词构成Spec-Head关系,如下(12)所示(此处用CL表示量词)。

(12)[UnitPNumeral[Unit’CL NP]]

作者认为,仅仅是数词的出现便可表明UnitP进行了投射,而不管该投射的中心语是否以显性的形式出现。单位词除了可以实现为UnitP的中心语外,还可以实现为QuantP和NumP投射的中心语,分别有如下两个结构:

(13)[QuantP[Quant’CL NP]] (14)[NumPCL NP]

作者假设所有类型的量化词在表层都处于[Spec,QuantP]位置上。当量化词与量词共现(第3章对此已有论述)时,量化词则处于[Spec,UnitP]位置上。当QuantP与UnitP共现时,原本基础生成于[Spec,UnitP]位置上的数词必须移动到[Spec,QuantP]位置上,如下(15)所示。这就可以解释为什么在表层结构中数词不一定要与量词紧邻,即两者之间可以插入其他成分。而如(12)所示的严格的Spec-Head关系则无法做出恰当的解释。

(15)[QuantPNumeral[Quant’Quant[UnitPtNumeral[Unit’CL NP]]]]

作者在第4章曾经讨论过汉语中表示复数概念和单数概念的RUW和SUW,两者都与“数”这个范畴有关,因此两者都占据NumP投射的中心语位置。至于出现在单位词前的形容词的句法地位如何,作者认为是附接在UnitP上的附加语。以上所讨论的均为具有右分叉结构的数量表达,那么具有左分叉结构的数量表达情况又如何呢?作者认为在左分叉结构的数量表达中,单位词基础生成于N,然后经中心语移位并在表层上实现为UnitP的中心语。具有左分叉结构的数量表达其句法结构如下所示:

(16)[MonP[QuantPNumeral[Quant’Quant[UnitPtNumeral[Unit’CL[NPtCL]]]]][Mon’Mon NP]]

作者还从跨语言的角度探讨了UnitP中心语不同的实现方式。例如,在汉语中,UnitP的中心语一般以显性的形式实现为个体量词或个体化量词;在Yudja语、Ojibwe语等语言中,UnitP的中心语则没有语音内容;而在语等语言中,没有语音内容的UnitP中心语只相当于汉语中的个体量词而不与汉语中的个体化量词对应;而在英语中,没有显性语音形式的UnitP中心语会选择带有[+ Numerable]特征的名词,而有显性语音形式的UnitP中心语则会选择带有[-Numerable]特征的名词。由此可见,功能性投射UnitP是语言差异的关键所在。

第7章“名词-量词复合词”主要探讨汉语中由名词和量词所组成的复合词(以下简称N-CL复合词)。例如,在“一滴水滴”中的“水滴”是由名词“水”和量词“滴”组成的复合词。作者把出现在N-CL复合词当中的量词称为“低位量词”(lower classifier),而把出现在复合词外部的量词称为“高位量词”(higher classifier)。正如作者指出的那样,即使在复合词内部已经有了量词(即低位量词),但当该类复合词与数词组合时,两者之间仍然需要一个单位词,所以汉语中的N-CL复合词带有[-Numerable]特征。汉语中任何种类的量词都可以接在名词后面形成N-CL复合词,而且所有类型的名词都能出现在N-CL复合词中,所以N-CL复合词的能产性是很高的。出现在该类复合词中的量词在[Delimitability]属性以及语义选择上与该量词的自由形式保持一致,而且N-CL复合词中的量词位置较为固定。虽然N-CL复合词具有上述特点,但其本身并不是一个完全同质的自然类,因为如果低位量词是种类量词的话,那么由此而形成的N-CL复合词与其他类型的N-CL复合词在分布、解读以及被修饰能力等方面存在不少差异,例如“大花类/大花种”不能说,但“大花朵”可以说。基于这些观察,作者指出,如果低位量词不是种类量词,那么它实现为功能性投射DelimitP的中心语。此时,低位量词的[Delimitability]属性决定整个N-CL复合词的[Delimitability]属性;中心语Del选择NP作为其补足语,当N提升到Del后便形成N-CL复合词。下例(17)是NCL复合词“冰块”的生成结构。

(17)[DelP[Del’冰-块[NPt冰]]]

需要注意的是,[Spec,DelP]位置只能由描写性修饰语来占据。另一方面,如果低位量词是种类量词,那么它的基础生成位置是N而不是Del。至于高位量词,作者认为它占据UnitP的中心语位置;如果高位量词是“个”或者是低位量词的拷贝形式(例如在“一滴水滴”中,处于N-CL复合词“水滴”中的“滴”是低位量词,其拷贝形式出现在高位),那么此时的高位量词并没有语义内容,它仅仅扮演一个位置占有者(place-holder)的角色。这表明不同句法位置上的量词具有不同的句法属性。

第8章是全书的结论部分。作者回顾了全书所关注的四大问题:可数性问题、“数”范畴问题、结构问题和位置问题,并由此总结出汉语量词的5大句法功能:充当UnitP的中心语、充当QuantP的中心语、充当NumP的中心语、充当DelP的中心语以及位置占有者。

二、简 评

汉语量词结构的句法生成以及语义解读一直是生成语法学家研究的热点问题之一。本书是作者近年来专注于汉语量词及其相关问题研究的集大成者(可参见Zhang 2011a,2011b,2011c,2012a,2012b,2014)。与生成语法框架下一般单纯讨论量词属性的文献相比,本书的创新之处以及特点体现在以下几个方面:

第一,本书从新的视角对汉语名词进行了新的分类。对名词进行分类较为传统的方法是作可数/物质名词之分,由于汉语中的名词都不能直接由数词来修饰而必须通过量词才能实现,所以有学者认为汉语中所有的名词都是物质名词(如可参见Krifka 1995;Chierchia 1998a,1998b,2010;Borer 2005;Li2013等)。但本书作者却认为关于可数/物质名词的两分法不够精细,她提出了[Numerability]和[Delimitability]两个新的属性,并通过名词的四分法来对汉语的单位词进行重新审视。从本书第2章的讨论可以推知,单靠[Numerability]这个属性就能区分可数与非可数名词。但是这还不足以确定一个名词性成分究竟是否属于物质名词,因为根据这个分类,非可数名词不一定就是物质名词,只有[-Numerable]和[-Delimitable]这两个特征组合起来才能确定一个名词是物质名词。换句话说,[Delimitability]属性把汉语名词进一步细分成两类:带有[-Numerable,-Delimitable]特征的物质名词和带有[-Numerable,+Delimitable]特征的非物质名词。按照作者的这个分类方法,如果我们不考虑单位词的话,由于汉语中的名词不能直接与数词组合,所以汉语中所有的名词均带有[-Numerable]特征,即汉语中所有的名词都是非可数名词(non-count noun)。与传统的可数/物质名词的两分法相比,本书作者的四分法显得更加精细。这一方面是对汉语名词作了新的分类,另一方面也有助于加深我们对汉语名词的认识。

第二,基于对上述汉语名词提出的新的分类方法,本书对汉语量词的功能提出了新观点。一般的观点认为,量词的基本功能是把物质名词分成可数的单位,也就是使名词个体化。在生成语法框架下对汉语量词的研究,较具代表性的是Chierchia(1998a,1998b)和Cheng&Sybesma(1998,1999)。Chierchia(1998a,1998b)认为,汉语的名词均是物质名词;量词的功能在于使物质名词可数。为了能使物质名词可数,我们需要找到一个能进行数数的层面,而能进行数数就意味着存在一个“原子集合”。Chierchia认为物质名词不对应于“原子集合”,所以必须求助于量词。因此,量词的语义功能在于把物质名词映射到“原子集合”上,使物质名词可数。对Chierchia而言,汉语的名词缺乏物质/可数之分。而Cheng&Sybesma(1998,1999)则认为汉语名词有物质/可数之分。他们认为,很多其它语言的名词物质/可数之分由“数”范畴的形态手段来实现;而汉语名词的物质/可数之分则体现在量词的层面上。具体说来,他们提出,量词应该分成两类:一类用于产生可供测量的单位,另一类用于确定由名词所表示的实体如何得以生成可数的单位。他们用massifiers指代前者,而用“可数-量词”(count-classifier)指代后者。请看下例:

(18)a.三瓶酒 b.三把米 c.三碗汤

(19)a.三个人 b.三支笔 c.三本书

在上例(18)中,“瓶”、“把”和“碗”是分别用于产生可供测量的“酒”、“米”和“汤”的单位词。但“酒”、“米”和“汤”并不总是以“瓶”、“把”和“碗”的形式出现,它们还可以用“杯”、“升”等单位词来进行测量。因此这些名词本身并不带有语义上可分解分割的属性,它们属于物质名词。但例(19)的情况则不同。根据Cheng&Sybesma的观点,量词“个”、“支”和“本”的功能不在于生成单位,而在于确定单位。所以,能与“可数-量词”共现的名词本身必须首先在语义上带有“可分解成独立单位”的属性。他们认为,在英语类语言和汉语类语言中,名词本身的语义为名词可数提供了自然的“个体区分”属性。但这种“个体区分”属性必须在句法上是可见的:在英语类语言中,这是由“数”范畴的形态手段来实现;而在汉语类语言中,这是由可数-量词来实现。由此可见,与Chierchia的观点不同,Cheng&Sybesma认为汉语和英语一样,都有语义上的物质/可数之分。只不过在英语中,物质/可数的区分在句法上编码于名词的层面;而在汉语中,这种区分体现在量词的层面上。因此,量词在汉语中的作用是使名词的语义上的“个体区分”在句法上可见,并使之可数。虽然Chierchia(1998a,1998b)和Cheng&Sybesma(1998,1999)在汉语到底有没有物质/可数之分问题上存在差异,但他们都认为量词的功能在于使(物质)名词个体化。但是本书作者另辟蹊径地认为,在量词语言中可以通过[Numerability]和[Delimitability]两种属性区分物质名词和非物质名词,因此量词的功能不在于使物质名词个体化。由于量词能直接与数词组合,所以量词便带有[+ Numerable]特征。而同时也由于汉语中所有的名词都带有[-Numerable]特征,因此在汉语的数量表达中,量词便成为[+Numerable]特征的唯一承载成分。

第三,本书对传统的关于量词语言没有系统的表征“数”范畴的观点提出了质疑。传统观点认为在量词语言中,单数与复数的差别缺乏系统性;在量词语言中缺乏可以编码复数概念的系统手段。但本书却提出,即使是在像汉语那样典型的量词语言当中,也有系统的能表征“数”范畴的手段。本书作者认为,作为一种量词语言,汉语中所有的量词都可以通过复制重叠来实现复数概念,而SUW则用于表达单数概念。换句话说,单/复数之分并非仅限于非量词语言。而且,本书从汉语中所有类型的单音节单位词都能以重叠的方式来表达复数的概念、可以带RUW的名词不受名词种类的限制以及带有RUW的名词在分布上较为自由等三个方面来论证RUW具有较高的能产性。这就进一步表明了用RUW来表征复数的概念并非是权宜之计,而是具有较高系统性的语法表征手段。我们甚至可以更进一步地说,本书的研究表明,量词系统与标记“数”范畴的系统之间并非相互排斥,即在一种语言中是否有量词可用与该种语言中是否存在系统的“数”范畴标记之间并没有直接的必然联系。

第四,本书较为系统地考察了一般文献中较少提及的N-CL复合词的属性及其生成过程。NCL复合词是指类似于在“一滴水滴”中的“水滴”是由名词“水”和量词“滴”组成的复合词。作者的讨论主要围绕低位量词是否属于种类量词而展开。如果低位量词不是种类量词,那么它是功能性投射DelimitP的中心语Del。此时,低位量词的[Delimitability]属性决定整个N-CL复合词的[Delimitability]属性;中心语Del选择NP作为其补足语,当N提升到Del后便形成N-CL复合词。

[Spec,DelP]位置只能由描写性修饰语(如“大”、“小”等)来占据。另一方面,如果低位量词是种类量词,那么它的基础生成位置是N而不是Del。在生成语法框架下深入探讨N-CL复合词的分类及其生成过程,这在以往的文献当中还较少看到。

第五,本书的跨语言语料相当丰富,有利于从语言类型学的角度对相关问题作进一步探讨。例如,从跨语言的角度看,如果我们把[Numerability]属性看作是一个连续统的话,那么汉语自然处于这个连续统中带有[-Numerable]的一端,而类似于Hopi语、Yudja语那样的语言则属于该连续统中带有[+Numerable]的另一端,因为在这类语言中,名词可以无条件地与数词直接组合。处于这个连续统中间位置的则是类似于英语那样的语言。此外,本书还向读者展示了生成语法在处理语言间差异问题上的经典方法。例如,作者从跨语言的角度探讨了UnitP中心语不同的实现方式:在汉语中,UnitP的中心语一般以显性的形式实现为个体量词或个体化量词;在Yudja语、Ojibwe语等语言中,UnitP的中心语则没有语音内容;而在语等语言中,没有语音内容的UnitP中心语只相当于汉语中的个体量词而不与汉语中的个体化量词对应;而在英语中,没有显性语音形式的UnitP中心语会选择带有[+Numerable]特征的名词,而有显性语音形式的UnitP中心语则会选择带有[-Numerable]特征的名词。由此可见,功能性投射UnitP是语言差异的关键所在。把语言间的差异归结为功能性投射的差异,这样的做法遵循了生成语法自“原则与参数理论”提出以来的主流做法,与Borer-Chomsky假说的思路是一致的。

即便如此,本书仍存在一些可作进一步探讨的地方。首先,作者认为,由于量词能直接与数词组合,所以量词便带有[+Numerable]特征。而同时也由于汉语中所有的名词都带有[-Numerable]特征,因此在汉语的数量表达中,量词便成为[+Numerable]特征的唯一承载成分。这个观点有进一步商榷的空间。从历时的角度看,汉语数词经历了从名词后到名词前的语序演变。在此演变过程中汉语的数量名结构经历了数+名、名+数、名+数+名、数+量、名+量、名+数+量、数+量+名等多种语序并存和交替的历史时期。其中可以看出,数+名(或名+数)的直接组合是曾经出现过的,甚至现在依然存在。那么问题是,当数量名结构中的“量”不出现而数与名直接组合时,[+Numerable]特征由什么成分来承载?另外,既然(曾经甚至可以说现在依然)存在数名直接组合的结构,那么汉语中所有名词都带[-Numerable]特征的观点就更值得商榷了。此外,再从跨语言的角度来看。李云兵(2008:82)指出,藏缅语中有少数语言的名词可以直接与数词组合构成表名词的数的名词性短语,这种短语相当于数量名短语,主要分布在量词不发达的藏语支、景颇语支和羌语支的一些语言,其语序类型为名+数。而李云兵(2008:270)也指出,台湾南岛语由于量词不发达,表达一定数量单位时,由数词直接与名词组合,多数语言在名词与数词之间要加结构助词,少数语言的名词与数词之间不加结构助词,其语序类型数+名。与前面所讲的汉语情况类似,在量词系统不那么发达的语言中,数词直接与名词结合构成数量名表达,那么此时[+Numerable]特征该由什么成分来承载呢?

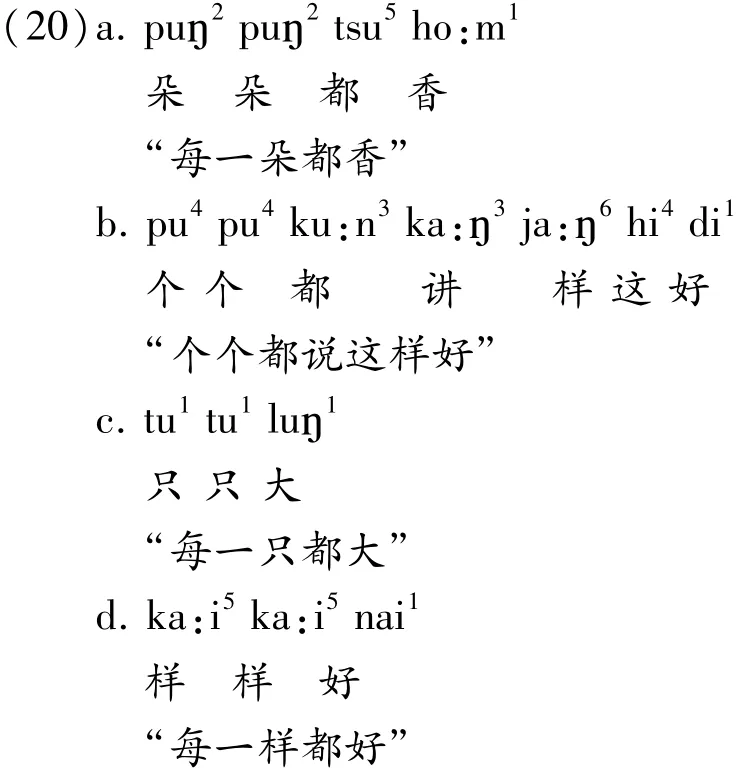

其次,作者在第4章中提出,汉语重叠单位词RUW需要得到允准:要么从存在量化词“一”那里获得允准;要么从“都”那里获得允准。这个观点在普通话中应该没有问题。但对其它语言来说似乎显得过强。例如在壮语中,RUW表示的是“每一”、“全体”、“任指”的意思,但并非总得通过存在量化词“一”或“都”来获得允准。请看下例:

诚然,在上例(20a)和(20b)中,RUW与“都”共现,从而获得允准。但例(10c)和(10d)则表明在壮语中RUW要获得存在量化词“一”或“都”的允准并非强制性的要求。因此,RUW得到允准的方式应结合具体的语言。

第三,作者在第5章提出了汉语数量名表达中数词、量词和名词三者之间的结构关系有两种,分别是[[数+量]+名]和[数+[量+名]],即前文中的(3)和(4)。这样的分析仍需进一步讨论。从历时的角度看,汉语中的量词(或者是分类词)来源于名词,是名词语法化的产物。数词从名词后到名词前的移动和现代汉语数+量+名结构的形成与量词(或分类词)的产生和发展关系密切。例如,刘世儒(1965)指出,在南北朝以前,数词和量词(或分类词)对于名词的位置是可前可后、没有一定的规格,但发展到南北朝时代,情况就开始有了转变。数词加上分类词移向中心名词前成为南北朝时代的主流。因此,到了南北朝时期,量词(或分类词)的名词词性越来越弱化和虚化,这就促进了汉语数量名结构从名+数+量语序到数+量+名语序的演变进程。从数、量、名三者的历时演变来看,古汉语数名语序名+数,到了魏晋南北朝时期开始出现数+量+名语序。在演变过程中,数+量作为一个整体,从名词后的位置(即名+数+量语序)前移至名词之前,形成现代汉语常见的数+量+名语序。[3]因此,本书所认为的[数+[量+名]]结构中量词先与名词组合起来构成[量+名],然后数词再组合进来构成[数+[量+名]]结构的观点与历时发展的情况不太吻合,所以仍需要进一步探讨。

第四,本书在论述数量名表达的句法结构差异问题上,特别是语序问题上,其实还有更多值得期待的地方。在有些语言中,数量名结构内部的语序要取决于数词。例如,根据覃国生、谢英(2009:53-55)的研究,在老挝语中,当名词受数量成分修饰时,要分两种情况来考虑:第一,当数词是“一”时,该语言中的数量名结构有两种语序,“名+量+数(一)”或“数(一)+量+名”。第二,当数词是“二”及以上时,该语言中的数量名结构只有一种语序“名+数+量”。而在壮语中,当名词受数量成分修饰时,也要分两种情况来考虑:第一,当数词是“一”时,壮语中数量名结构的语序是“量+名+数(一)”;第二,当数词是“二”及以上时,壮语中的数量名结构只有一种语序“数+量+名”。换句话说,在这两种语言中,数量名结构的内部语序要受到数词的影响:在老挝语中,当数词是“一”时,它既可以出现在量词之前,也可以出现在量词之后;而当数词是“二”及以上时,数词出现在“名”与“量”之间。而在壮语中,当数词是“一”时,它出现在“量+名”之后;而当数词是“二”及以上时,数量名结构则与汉语普通话“数+量+名”的语序相同。根据李心释(2012:196)的观点,在壮侗语相关结构中,语序为“量+名+数”时,量词为核心,实现的是类化的功能;语序为“数+量+名”时,数词为核心,实现的是辅助计量的功能。他由此认为在壮侗语中上述两种语序反映的是不同的结构。另外,当指示代词与量词共现时的语序差别也同样需要关注。例如,汉语普通话中“这双旧鞋”在老挝语中的语序是“鞋+旧+双+这”,而壮语则要表达成“双+鞋+旧+这”。也就是说,当指示代词与量词共现时,老挝语的语序是“名+量+指示代词”,而壮语的语序是“量+名+指示代词”。但是,略显遗憾的是,本书在数量名结构内部的语序(包括数词、量词、名词三者之间的语序以及指示代词与量词之间的语序)方面上的跨语言分析稍显薄弱。其实,我国南方诸多民族语言在相关结构内部的语序问题上都具有自身特点。把生成语法和语言类型学结合起来,为这些语言中的相关事实提供合理的解释,进一步探索人类自然语言的共性,我们还大有可为。

第五,本书把语言间的差异归结为功能性投射的差异(如可参见本书第6章)。前面曾经提及,这样的做法其实遵循了生成语法研究自“原则与参数理论”提出以来的惯常做法,与Borer-Chomsky假说的思路是一致的。不过,对功能性投射的处理仍需谨慎对待。在目前对于功能性投射的了解还做得不够深入的情况下,如果功能性投射设置过多,可能会导致功能投射落入“单纯描写”的窠臼,使其解释力下降。例如,在书中P234上,作者所使用的MonP就缺乏独立的证据支持。而且从前文的(16)中可以看出,处于[Spec,MonP]位置上的QuantP内部依然是右分叉结构,所以MonP似乎就是为了处理具有左分叉结构的数量表达的句法结构而专门引入的,解释力难免会打折扣。又如本书作者认为汉语中的量词可以有多种实现方式:可以实现为中心语Unit,可以实现为中心语Quant,可以实现为中心语Num,也可以实现为中心语Del,还可以实现为句法位置的占有者。这样一来,这些功能性中心语就会演变为描写的工具,其解释力也会受到一定的影响。

鉴于量词及其所涉及的问题十分复杂,即便是像本书那样系统的且极具启发意义的论述也会挂一漏万。但是瑕不掩瑜,本书在生成语法的框架下,通过新的视角对汉语名词进行了分类,并对汉语量词的功能提出了新观点,且跨语言语料丰富,论述精辟,是一本研究语言中量词结构的重要文献,值得相关领域的读者仔细研读。

注释:

《摩西五经》中的历史故事,有很多,我只引用最著名的10个故事为出发点,做文本理论细读。这些故事是上帝对亚当和夏娃吃禁果的处罚、诺亚方舟的故事、该隐杀弟亚伯的故事、通天塔的故事、约瑟的故事、摩西率以色列人出埃及、逾越节的由来、十诫与立约的过程、亚伦的故事和亚伯拉罕立约的故事。因为这些故事情节或梗概烂熟于心,人们却忽略了许多重要的细节,所以笔者不再复述情节,并不以故事为分析的章节,而以书中对故事的记录的三种叙事方式——文学性的叙事方式、法律条文、哲学或宗教信仰的叙述方式——为分析的提纲,分析故事所反映的风俗、文化、法律、制度,甚至无意中流露出来的思想意识。

[1]为行文方便,除非有特别说明,本文下文所讲的“汉语”均指“汉语普通话”。

[2]本书作者把所有类型的量词和测量词(measure word)都看作是单位词。鉴于本书以量词作为讨论的焦点,本文中所讲的“单位词”主要是指量词。

[3]本文无意详细讨论汉语数量名结构(包括数名结构)的历史演变过程。这里只想通过对相关结构的简单回顾指出本书所提的观点如果从历时的角度来看仍需进一步探讨。

李心释:《东南亚语言区域视野中的汉、壮语接触研究》,北京:中国社会科学出版社,2012年。

李云兵:《中国南方民族语言语序类型研究》,北京:北京大学出版社,2008年。

刘世儒:《魏晋南北朝量词研究》,北京:中华书局,1965年。

Borer,H.Structuring Sense Vol.1:In Name Only.Oxford:Oxford University Press,2005.

Cheng,L.L.-S.&Sybesma,R.Yi-wan Tang,Yi-ge Tang:Classifiers and Massifiers.Tsing-Hua Journal of Chinese Studies,1998.28(3):385-412.

Cheng,L.L.-S.&Sybesma,R.Bare and Not-So-Bare Nouns and the Structure of NP.Linguistic Inquiry,1999.30(4):509-542.

Chierchia,G.Reference to Kinds across Languages.Natural Language Semantics,1998a.6(4):339-405.

Chierchia,G.Plurality of Mass Nouns and the Notion of“Semantic Parameter”.In S.Rothstein(ed.),Eventsand Grammar.Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,1998b.53-103.

Chierchia,G.Mass Nouns,Vagueness and Semantic Variation.Synthese,2010.174(1):99-149.

Krifka,M.Common Nouns:A Contrastive Analysis of Chinese and English.In G.N.Carlson&F.J.Pelletier(eds.),The Generic Book.Chicago:The University of Chicago Press,1995.398-411.

Li,X.Numeral Classifiers in Chinese:The Syntax-Semantics Interface.Berlin:De Gruyter Mouton,2013.

Zhang,N.Noun-Classifier Compounds in Mandarin Chinese.In Y.-W.Kim,(ed.),Plurality in Classifier Languages:Plurality,Mass/Kind,Classifiers and the DPs.Seoul:Hankukmunhwasa,2011a.195-244.

Zhang,N.Semantic Features of Counting Units in a Syntagmatic Perspective.In J.-H.Chang,(ed.),Languageand Cognition:Festschrift in Honor of James H.-Y.Taion His70thBirthday.Taipei:The Crane Publishing,2011b.363-393.Zhang,N.The Constituency of Classifier Constructions in Mandarin Chinese.Taiwan Journal of Linguistics,2011c.9(1):1-50.

Zhang,N.Countability and Numeral Classifiers in Mandarin Chinese.In D.Massam,(ed.),Count and Mass across Languages.Oxford:Oxford University Press,2012a.220-237.

Zhang,N.De and the Functional Expansion of Classifiers.Language and Linguistics,2012b.13(3):569-582.

Zhang,N.Expressing Number Productively in Mandarin Chinese.Linguistics,2014.52(1):1-34.

A New Horizon of Classifier in Chinese from the Perspective of Generative Grammar:A Review of Classifier Structures in Mandarin Chinese

DENG Haoxi

(College of International Exchange,Wuzhou University,Wuzhou 543002 China)

This paper,from the perspective of generative grammar,reviews Classifier Structures in Mandarin Chinese,written by Nina Ning Zhang.This paper firstly introduces the content of the book.Secondly,this paper alsomakes brief comment on this book,pointing out its contribution to linguistics and its limitations.

Classifier;countability;plurality;syntactic structure

H043

A

2221-9056(2017)05-0703-10

10.14095/j.cnki.oce.2017.05.015

2016-04-06

邓昊熙,广西梧州学院国际交流学院讲师,语言学博士,研究方向为理论语言学、生成语法。Email:wzufldhx@163.com