消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑传播的影响

——基于目的地非道德事件情境下的实证研究

涂红伟 骆培聪

(福建师范大学旅游学院,福建福州 350108)

消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑传播的影响

——基于目的地非道德事件情境下的实证研究

涂红伟 骆培聪

(福建师范大学旅游学院,福建福州 350108)

愤怒情绪是指个体在一些特殊的事件刺激后所表现出来的一种强烈不满或悲痛的负面情绪。作为“社会公民”的消费者,对目的地所发生的“欺客宰客、强迫购物”等非道德事件通常会表现出愤怒情绪。本文研究了消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑传播的影响及其内在机制,并构建了一个有调节的中介效应模型。采用问卷调查法取样(N=234),Mplus软件分析的结果显示:(1) 消费者愤怒情绪显著地降低了旅游意愿,促进了负面口碑传播;(2) 在消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑传播的作用过程中,目的地信任的中介效应显著;(3) 自我效能感在消费者愤怒情绪和目的地信任之间存在调节作用;(4) 目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿之间的中介效应受到自我效能感的调节。

消费者愤怒情绪; 旅游意愿; 负面口碑传播; 自我效能感; 目的地信任

0 引言

2014年12月,在云南发生的“女游客丽江不愿骑马遭景区人员围殴致骨折”事件尚未平息,2015年4月又相继出现了“云南女导游辱骂游客”视频曝光的事件,同年10月发生的“丽江酒托”事件更是将云南的景区乱象推向社会舆情的风口浪尖,甚至有网友将这些目的地发生的负面事件作为调侃云南的素材*资料来源:搜狐旅游.云南旅游乱象真是治不了的顽症?[EB/OL].http://mt.sohu.com/20150614/n414981322.shtml,2016-03-12;天涯论坛.外省人眼中的云南印象[EB/OL].http://bbs.tianya.cn/post-free-5080647-1.shtml,2016-03-12。,使得云南正经历着一场前所未有的旅游服务危机。旅游目的地过度商业化的经营模式 使得“欺客宰客、强迫购物”等目的地非道德现象屡见不鲜,如2012年 “三亚宰客”事件、2015年 “青岛大虾”和“香港购物打死游客”事件。在理论界,学者们将上述发生在目的地的负面事件统一视为“目的地非道德事件”(Breitsohl,Garrod,2016)。同时,有关情绪与道德的研究显示,人们在道德判断的过程中,通常会对欺骗行为或不公平行为表现出愤怒情绪,目的在于惩罚那些违反社会心理契约的人,或者是监控其他人是否履行自身职责(Elster,1994;Leung,et al.,2015)。与此相应,当媒体报道旅游目的地发生的低劣服务质量和恶劣服务态度事件时,作为“社会公民”的消费者,对目的地服务人员的不道德行为也会表现出愤怒情绪。其一旦产生,通常会延续一段时间,尤其是一些具有高愤怒特质个体的愤怒反应,持续时间可能会更长(Vitaliano,et al.,1988)。因此,上述一再重演的目的地非道德事件,不得不引起我们深思:一旦目的地非道德事件的发生引起了消费者的愤怒情绪,那么消费者的这种强烈的不满情绪会产生什么后果?其如何影响消费者旅游意愿和负面口碑传播行为?这也是本研究希冀回答的问题。

随着旅游目的地的竞争加剧,旅游目的地形象已经成为其吸引游客的关键因素之一。国内外学者开始将研究聚焦于目的地形象,希望通过塑造良好的目的地形象,提高游客满意度和忠诚度,并以此促进旅游目的地的经济效益(Chang,2014;Zhang,et al.,2014;姚延波,等,2013)。在目的地形象的负面事件研究中,研究者们大多集中在自然灾害(Cioccio,Michael,2007)、金融危机(Wang,2009),恐怖袭击(Chu,2008)等外部不可抗因素方面,较少关注因管理或制度本身缺陷而引发的非道德事件(Breitsohl,Garrod,2016),也较少从微观层面探讨消费者愤怒情绪对消费者旅游意愿和负面口碑行为影响的研究。事实上,由管理或制度本身缺陷引发的负面事件,其带来的不良影响远胜于外部不可抗因素,前者对目的地形象和企业利润的破坏程度更长久(Alvare,Campo,2014;Insch,Avraham,2014),而后者在负面事件发生后游客数量和经济利益在短时间就可以恢复(Faulkner,Vikulov,2001)。可见,消费者作为旅游目的地的潜在营销对象,旅游相关企业更应该关注和了解其在目的地非道德事件情境中的情绪反应、态度以及可能会出现的行为,进而采取相应地服务补救策略,防止客源流失。

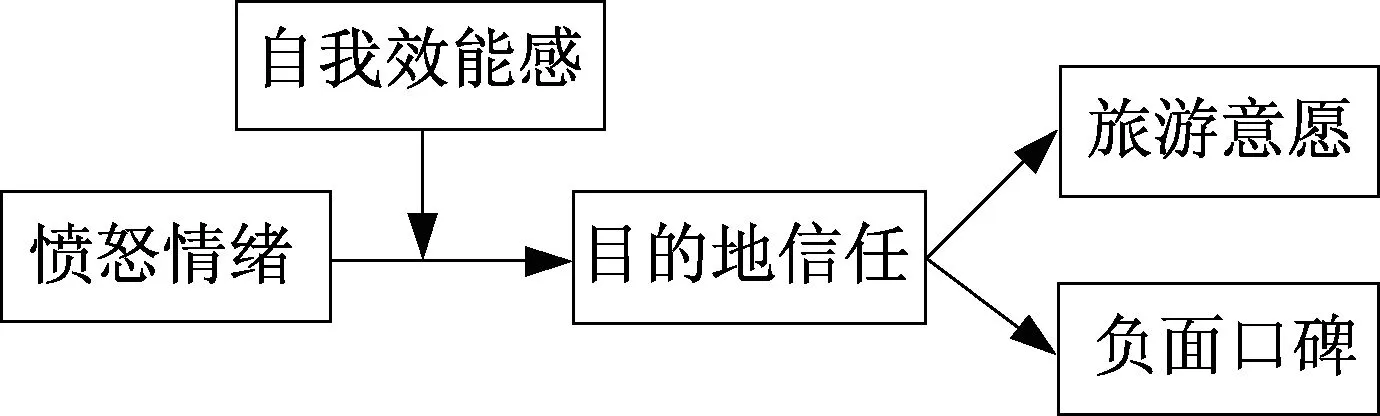

基于上述考虑,本文以云南省发生的一些非道德事件作为问卷取样的背景,将旅游意愿和负面口碑传播引入到消费者情绪反应的研究中,以目的地信任为中介变量,探讨了目的地非道德事件下消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑传播的影响过程,并将消费者自我效能感纳入本文的研究模型,进一步探讨消费者愤怒情绪与目的地信任之间的作用边界(见图1)。

图1 研究模型

1 文献回顾与研究假设

1.1 消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑的影响作用

情绪被视为对游客行为有决定作用的重要预测变量之一(刘丹萍,金程,2015),本文所研究的消费者愤怒情绪(Consumer Anger Emotion)来源于消费者对目的地旅游服务的认知评价,是个体在受到目的地非道德事件刺激后所表现出来的一种强烈不满的负面情绪(Mauss,et al.,2007;Thomas,1989)。依据张结海(2016)在负面事件新闻报道背景下建构的“认知-情绪”解释模型,这种愤怒情绪会导致个体表现出某种行为倾向(如对抗、惩罚当事人等)。有关情绪的研究发现,在愤怒情绪发生时,个体希望通过自己的努力来改变这种负面情绪所带来的压力,往往会采取相应的应对方式(Lazarus,1991)。Gregoire和Fisher(2008)在产品或服务危机与消费者应对行为的研究中指出,消费者为了缓解和宣泄诸如后悔、愤怒、失望等负面情绪,通常采用相关方式报复企业,负面口碑传播就是其中的一种主要方式。负面口碑传播(Negative Word of Mouth)是指消费者以文字或口头的方式向社会群体传递企业及其产品或服务的负面信息,并告诉其他消费者不要购买的行为(Pfeffer,et al.,2014)。有关于消费者负面情绪和负面口碑传播的研究较为丰富,在负面情绪和负面口碑传播关系的实证研究结果显示,负面情绪能显著地增加负面口碑传播行为(Söderlund,Rosengren,2007;冯蛟,等,2012);消费者的愤怒情绪对负面口碑传播行为的正向作用显著(涂铭,等,2013;张初兵,等,2017;Dalzotto,et al.,2016)。由此可见,在目的地非道德事件的刺激下,消费者更可能将旅游目的地作为愤怒情绪的宣泄和释放之处,进而表现出负面口碑传播行为。因此,本文假设:

H1:消费者愤怒情绪对负面口碑传播有显著的正向影响

有学者从消费者敌意这种负面情绪来探讨其与旅游意愿的关系,发现由两国间的各种冲突所引发的消费者敌对情绪会影响消费者的旅游意愿(Moufakkir,2014),且这种负面情绪对消费者行为意愿具有显著的负向作用,这为我们判断消费者愤怒情绪与旅游意愿之间的关系提供了很好的启示。同时,转换行为是消费者产生负面情绪后报复企业的另外一种应对方式,即,消费者会降低对本企业产品或服务的消费,进而转向其他供应商(Gregoire和Fisher,2008)。从中我们可以发现,转向其他供应商购买的背后就是对本企业产品消费意愿的降低。而且,又由于旅游目的地是一种特殊的地点产品(Place Production)(Kotler,et al.,1993),因而一旦旅游目的地的负面事件激活了消费者的愤怒情绪,将会降低他们对旅游目的地的消费意愿。基于上述讨论,本文假设:

H2:消费者愤怒情绪对旅游意愿有显著的负向影响

1.2 目的地信任的中介作用

依据品牌信任的概念(Chen,Phou,2013),本文将目的地信任(Destination Trust)定义为消费者对目的地的形象及其履行承诺能力的正面预期,进而产生的认可该目的地的意愿。情绪领域的研究发现,人们处于一种情绪状态时,更容易选择和加工与情绪相一致的信息,进而表现出某种情绪的启动效用(Bower,1991),如,负面情绪会降低个体的信任(Olson,2006)。与此逻辑一致,愤怒的消费者在评价旅游目的地时,会对该旅游目的地的信息(已经发生的负面信息)进行加工,并由此降低其对目的地的信任程度。信任来源于社会线索的暗示,愤怒情绪更容易使个体的信任判断受到“受信任者”是否值得信赖的线索所影响(丁如一,等,2014)。当社会线索指向不可信的时候,愤怒情绪的个体表现出来的信任程度比悲伤情绪更低(李常洪,等,2014)。由此可见,在消费者对旅游目的地的感知过程中,媒体报道的目的地非道德事件为消费者提供的社会线索会破坏消费者对旅游目的地的信任程度,拥有愤怒情绪的消费者会降低他们对旅游目的地所宣传形象的预期信赖。

愤怒情绪多表现于心理认知层面,但是信任与之不同,其更多地表现在行为意愿层面(Kim,et al.,2008)。近年来,有关目的地信任的结果变量受到了研究者的关注,如,Chen和Phou(2013)在品牌关系理论和态度理论基础上,验证了目的地信任和游客忠诚存在显著的正相关;姚延波等(2013)在探讨目的地信任维度的研究中发现,目的地信任可以提高游客满意度、游客忠诚度、口碑传播;曹文萍和许春晓(2014)发现旅游目的地信任能显著增强游客的趋近意向。这些实证研究均为目的地信任和行为意愿之间的正向关系提供了支持,但是由目的地非道德事件引起的愤怒情绪影响了消费者对目的地的信任程度,这会降低他们的信任倾向,因而消费者对目的地表现出来的行为意愿应该是负向的,即较低的旅游意愿和较多的负面口碑传播行为。也就是说,如果消费者对某一目的地发生的非道德事件产生愤怒情绪,一旦这种愤怒情绪得到增强,那么他们将会减少对旅游目的地所宣传功能的预期信赖(或降低认可该目的地的意愿),进而表现出较低的旅游意愿以及负面口碑行为。据此,本文假设:

H3:目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿的关系中起着中介作用

H4:目的地信任在消费者愤怒情绪和负面口碑传播的关系中起着中介作用

1.3 自我效能感的调节作用

本研究中的自我效能感(Self-efficacy)特指情绪调节自我效能感,是个体对能否有效调节自身情绪状态的一种自信程度(Bandura,et al.,2003)。在现有研究中,情绪调节自我效能感被分为管理消极情绪的自我效能和表达积极情绪的自我效能两种类型(汤冬玲,等,2010)。本文关注的是管理消极情绪的自我效能感,即个体改变自己负面情绪状态能力的效能信念,这些负面情绪可能来源于逆境或负面事件,且愤怒情绪的效能信念是管理消极情绪自我效能感的一个维度(Caprara,et al.,2008)。同时,情绪调节自我效能感会直接或间接影响各种社会心理,为调节情绪与态度或行为之间的一个重要变量(Heuven,et al.,2006)。由此可见,自我效能感存在某种潜在的情绪管理功能,人们的情绪会受到自我效能感的调节。在目的地非道德事件的影响下,消费者愤怒情绪影响消费者目的地信任的过程会受到个体自我效能感的影响。管理消极情绪的自我效能感具有改变自己负面情绪状态的效能信念,高自我效能感的消费者会相信自己能有效处理自己的内在情绪,在情绪认知的过程中表现出较少的愤怒情绪。愤怒情绪能导致消费者对目的地信任下降,高自我效能感的个体通过情绪调节,能在一定程度上抑制由愤怒情绪导致的信任水平下降。在目的地非道德事件的情境下,消费者一旦产生了愤怒情绪,低自我效能的消费者往往将比高自我效能的消费者表现出更低的目的地信任。由此,本文假设:

H5:自我效能感对消费者愤怒情绪和目的地信任的关系强度具有调节作用:相比高自我效能感的消费者而言,低自我效能感的消费者对目的地信任程度更低

以上的分析和假设显示,目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿以及消费者愤怒情绪和负面口碑两组关系中存在中介作用,且自我效能感调节着消费者愤怒情绪和目的地信任之间的关系。根据Edwards和Lambert(2007)关于有调节的中介效应模型研究,目的地信任的中介作用可能会受到自我效能感的影响。由此,本文提出了第一阶段被调节的中介作用模型假设:

H6:自我效能感调节目的地信任在消费者愤怒情绪与旅游意愿关系中的中介效应:当个体的自我效能感较低时,目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿关系之间的中介作用更强

H7:自我效能感调节目的地信任在消费者愤怒情绪与负面口碑传播关系中的中介效应:当个体的自我效能较低时,目的地信任在消费者愤怒情绪与负面口碑传播关系之间的中介作用更强

2 研究设计

2.1 研究工具

根据本研究的实际需要,问卷的测量情景为2010~2015年间云南省被媒体曝光过的8个事件:2010年11月“丽江导游追打游客”、2011年8月“云南景区公路收费”、2013年10月“香格里拉导游欲刀架游客脖子”、 2014年1月 “丽江石林景区内导游辱骂游客”、 2014年11月“西双版纳游客遭围堵”、2014年12月“丽江拉市海景区女游客不愿骑马被殴打”、2015年4月“云南导游辱骂游客”、2015年10月“丽江酒托”等。本文所涉变量大都来源于消费者的心理感知,为避免被试者受笔者态度倾向的影响,我们只陈述事件发生的时间和标题(标题均取自于新浪、搜狐、网易等门户网站),以还原负面事件影响的真实性和保证测量结果的准确性。文中所有变量的测度均借鉴权威文献的成熟量表,结合本文的研究主题,进行了部分文字的替换,形成的新量表经过营销专业和旅游专业的两位教授以及3名博士研究生修订完善,并在某高校64名大二学生中进行了小范围预测试,在此基础上修订后形成最终量表。量表采用Likert 5点计分法度量,1表示完全不同意,5表示完全同意。

(1) 愤怒情绪。参考Gelbrich(2010)的3个指标,结合本文的研究内容进行修改,分别是“我对这些目的地非道德事件很愤怒” “面对这些负面事件,我很生气” “我很讨厌看到这些负面事件”。该量表的CR值是0.87,AVE值是0.69。

(2) 自我效能感。参考Caprara等(2008)设计的情绪调节自我效能感量表,选取愤怒情绪调节自我效能感维度的5个项目,即“当你生气时,你避免自己大发雷霆的能力如何” “当你生气时,从愤怒情绪中迅速恢复的能力如何” “当你生气时,你避免产生愤怒情绪的能力如何” “当你生气时,你避免自己恼怒的能力如何” “当你生气时,你从恼怒中迅速恢复的能力如何”。该量表的CR值是0.91,AVE值是0.68。

(3) 目的地信任。在姚延波等(2013)设计的目的地信任量表基础上,采用3个项目来测量总体信任,分别是“我信任云南这个旅游目的地” “ 去云南旅游,我不会有什么顾虑” “ 云南的旅游服务,是放心可靠的”。该量表的CR值是0.75,AVE值是0.50。

(4) 旅游意愿。参照Darling 和 Wood(1988)的3个指标,分别为“去云南旅游,仍然对我有很大的吸引力” “ 在未来三年内,我希望前往云南旅游” “ 客观条件允许的情况下,我会去云南旅游”。该量表的CR值是0.84,AVE值是0.63。

(5) 负面口碑传播。参照Gregoire和Fisher(2008)提出的3个指标来测量,分别为“我会散布关于云南旅游目的地的负面消息” “我会在朋友面前贬低云南这个地方的旅游服务” “ 当朋友有需求时,我会告诉他们不要去云南旅游”。该量表的CR值是0.82,AVE值是0.61。

(6) 控制变量。旅游目的地发生的非道德事件是本文的研究情境,消费者的性别、年龄、受教育程度可能会对这些负面事件的心理感知和行为意向存在影响,因此本研究将性别、年龄、受教育程度作为控制变量处理。其中,性别变量中,1代表女性,2代表男性;年龄变量为连续变量;受教育程度变量中,1代表专科以下,2代表专科和本科,3代表研究生。

2.2 数据收集

本课题组成员在福州、厦门、泉州等3个城市展开调查。为保证研究结论的一致性,本文选取的研究对象为未去过云南旅游的消费者,采用现场发放问卷的方式,并通过口头询问来过滤不符合研究要求的样本。同时,我们对被试者填写过程中提出的疑问,予以详细解释以保证结果的外部效度。共发放问卷300份,回收问卷257份,剔除缺失值超过两项的问卷23份(未剔除样本采用均值替代处理),实际得到有效问卷234份,总的有效回收率78.00%。其中,男性94人,占比40.17%;有效样本的消费者平均年龄为30.18岁(SD=6.14);从受教育程度来看,专科及专科以下63人(占比23.92%),本科139人(占比59.40%),研究生32人(占比13.68%)。

3 数据分析

3.1 模型检验

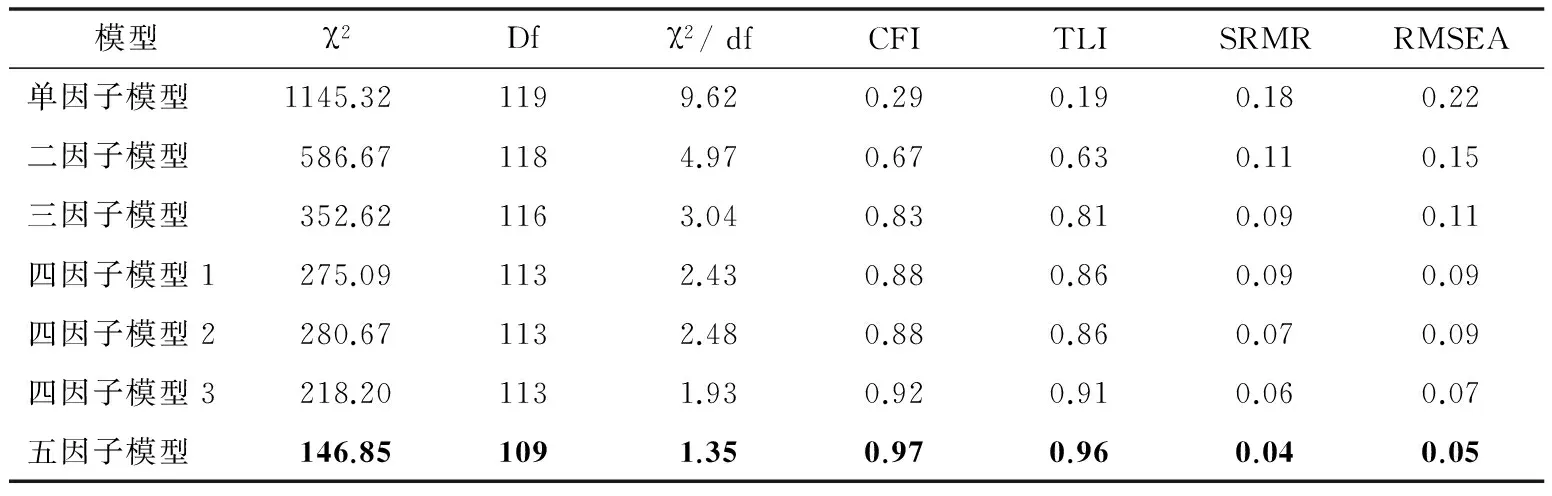

本文采用Mplus7.0软件对消费者愤怒情绪、目的地信任、自我效能感、旅游意愿和负面口碑传播5个主要变量之间的区分效度进行检验。结果显示,五因子模型的拟合程度更好(χ2﹦146.85,df﹦109,χ2/df﹦1.35,CFI﹦0.97,TLI﹦0.96,SRMR=0.04,RMSEA﹦0.05),各项拟合指标均达到可接受水平,说明主要变量之间具有较好的区分效度(见表1)。

表1 验证性因子分析的结果(N=234)

注:单因子模型:将所有测量模型合并成一个潜在因子;二因子模型:在单因子模型的基础上,分离自我效能感;三因子模型:在二因子模型基础上,分离消费者愤怒情绪;四因子模型1:在三因子模型基础上,分离旅游意愿;四因子模型2:在三因子模型基础上,分离负面口碑;四因子模型3:在三因子模型的基础上,分离目的地信任。

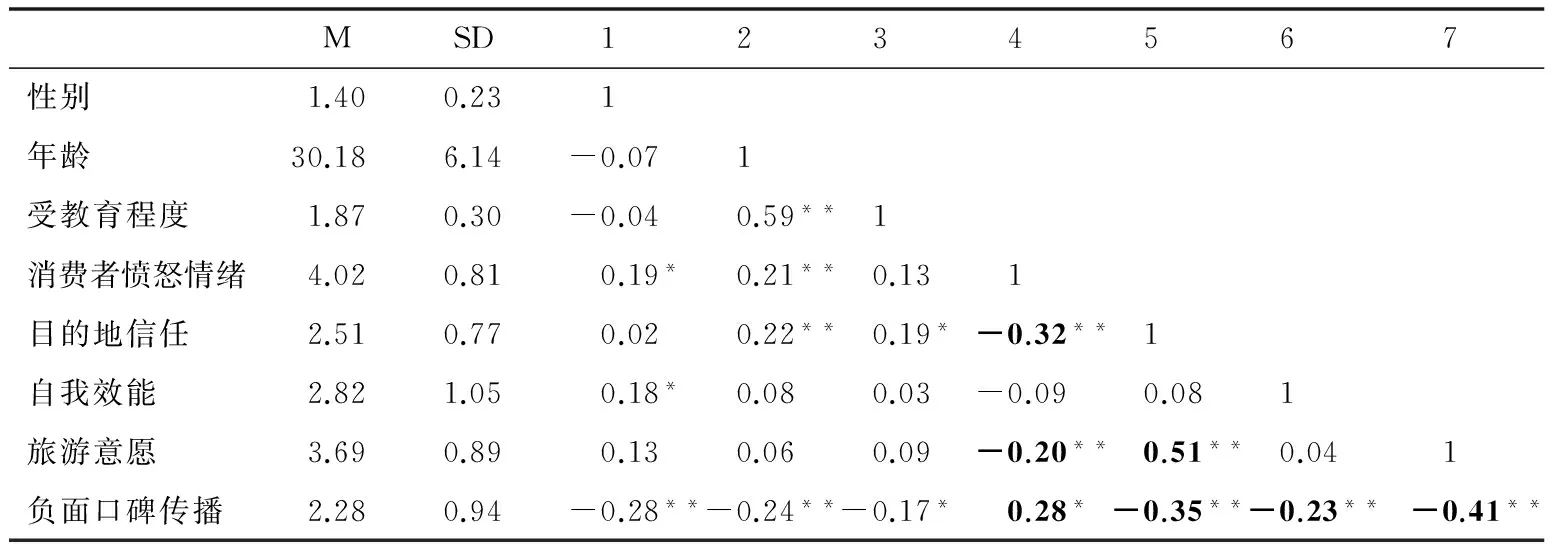

3.2 相关分析

消费者愤怒情绪与目的地信任显著负相关(r=-0.32,P<0.01)、与旅游意愿显著负相关(r=-0.20,P<0.01)、与负面口碑传播显著正相关(r=0.28,P<0.05),且目的地信任与旅游意愿显著正相关(r=0.51,P<0.01)、与负面口碑传播显著负相关(r=-0.35,P<0.01)。

表2 各变量的均值、标准差及相关系数(N=234)

注:*P<0.05、**P<0.01.

3.3 假设检验

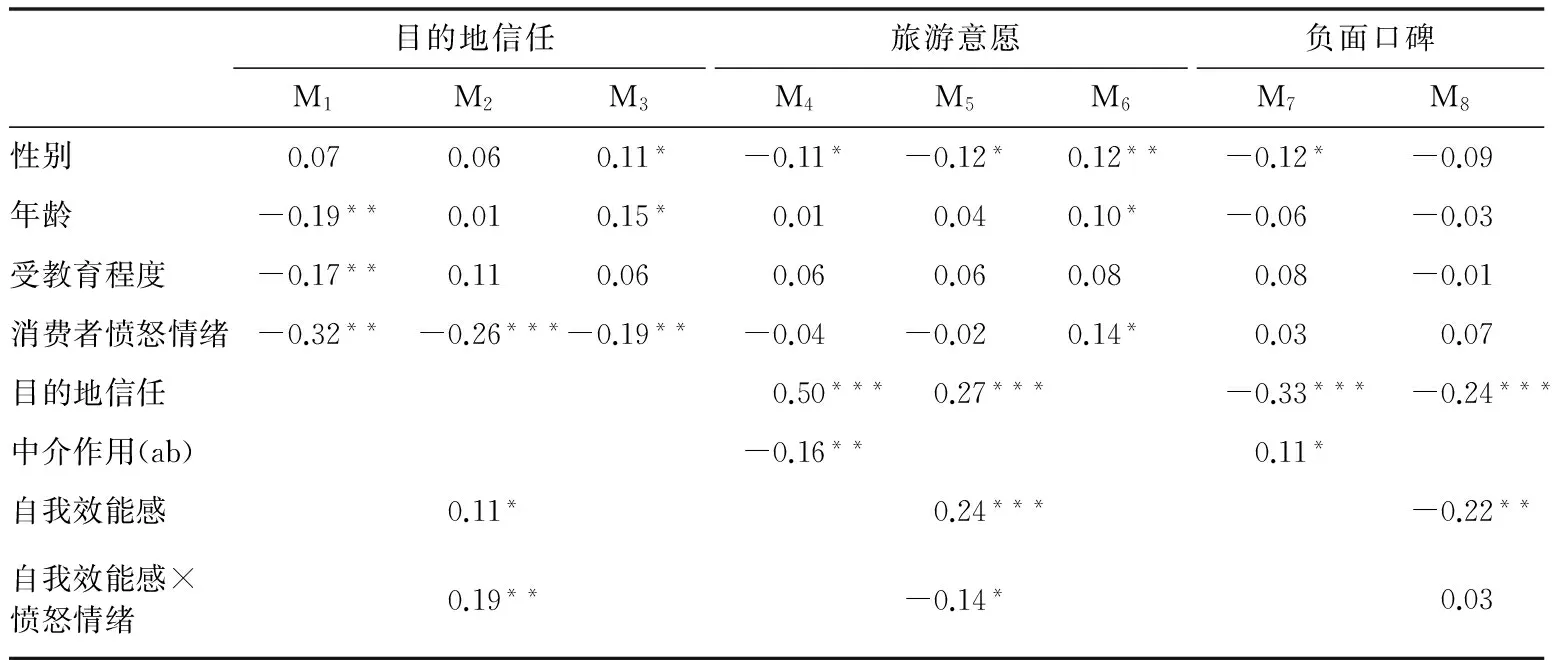

(1) 中介效应检验

在不考虑调节效应影响的情况下,本研究采用Mplus软件对目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿,以及消费者愤怒情绪和负面口碑传播两组关系之间的中介作用进行Bootstrap检验,目的地信任的间接效应结果见表3(对应M1、M4、M7模型)。由表3可知,消费者愤怒情绪对目的地信任有显著的负向影响(M1∶β=-0.32,P<0.01),而目的地信任对旅游意愿有显著的正向作用(M4∶β=0.50,P<0.001)、对负面口碑传播有显著的负向影响(M7∶β=-0.33,P<0.001),且在控制了目的地信任变量后,消费者愤怒情绪对旅游意愿(M4∶β=-0.04,ns)和负面口碑传播(M7∶β=0.03,ns)的直接效应不显著。同时,Bootstrap检验的结果还发现,目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿关系之间的中介效应显著(M4∶β=-0.16,P<0.01),95%的置信区间为(0.02,0.13);目的地信任在消费者愤怒情绪和负面口碑传播之间的中介效应显著(M7∶β=0.11,P<0.05),95%的置信区间为(0.01,0.11)。由此可见,目的地信任的中介效应显著,H2、H3得到初步验证。

表3 回归分析

注:系数是对全部连续型变量进行中心化处理后的参数估计结果,以下类同;***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05。

(2) 有调节的中介效应检验

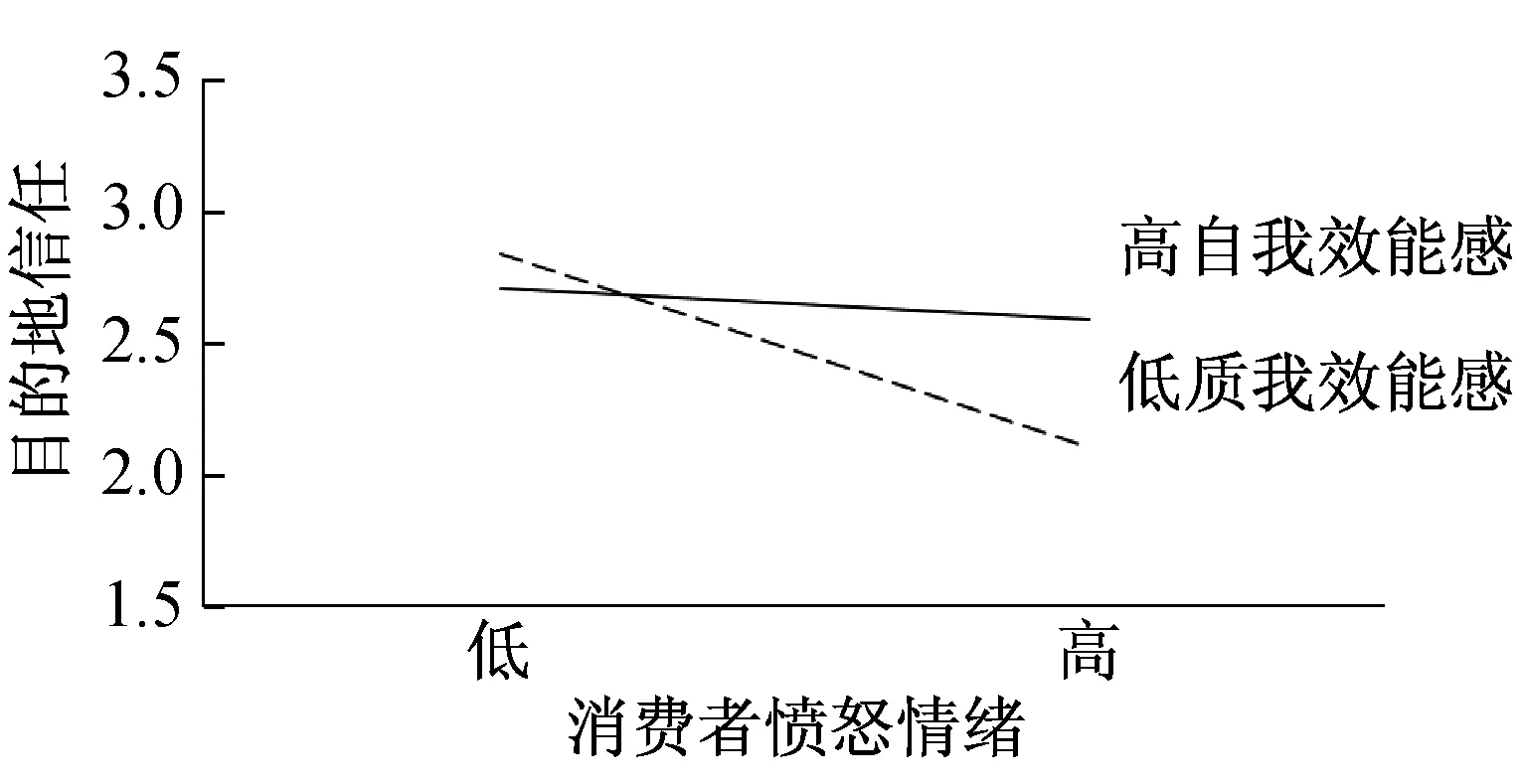

图2 调节效应图

根据Edwards和Lambert(2007)关于调节路径分析的方法,本研究使用Mplus中的Bootstrap检验有调节的中介效应模型,构建全模型,检验结果如表3所示(对应M2、M5、M8模型)。由表3可知,消费者愤怒情绪对目的地信任有显著的负向影响(M2∶β=-0.26,P<0.001);目的地信任对旅游意愿有显著的正向影响(M5∶β=0.27,P<0.001);目的地信任对负面口碑传播有显著的负向影响(M8∶β=-0.24,P<0.001)。在中介效应的检验过程中,中介效应存在的前提是自变量对因变量的关系显著(温忠麟,叶宝娟,2014),据此,我们单独检验了消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑的主效应(表3中对应M3、M6模型)。结果发现,消费者愤怒情绪对旅游意愿有着显著的负向影响(M3∶β=-0.19,P<0.01)、消费者愤怒情绪对负面口碑传播有着显著的正向影响(M6∶β=0.14,P<0.05),本文的假设H1、H2、H3、H4得到支持。自我效能感和愤怒情绪的交互项对目的地信任有着显著的正向作用(M2∶β=0.19,P<0.01),说明自我效能感在消费者愤怒情绪和目的地信任之间的调节作用显著,H5得到支持。为更直观地呈现自我效能感的调节作用,本研究以自我效能感变量的均值加减一个标准差作为分组标准,分别对高自我效能感和低自我效能感水平下消费者愤怒情绪与目的地信任的关系进行描绘(见图2)。

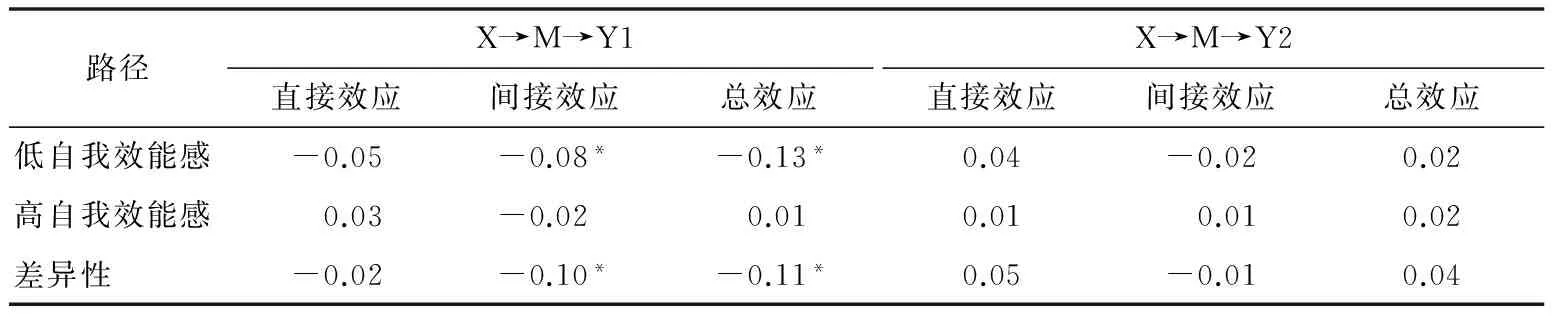

自我效能感对目的地信任中介效应的调节检验见表4。低自我效能感水平下,目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿之间的间接效应显著(β=-0.08,P<0.05);在高自我效能感水平下,目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿之间的间接效应不显著(β=-0.02,ns);两种情况下的间接效应存在显著差异(β=-0.10,P<0.05),95%的置信区间为(0.01,0.18),不包含0。在消费者愤怒情绪和旅游意愿的关系之间,自我效能感能显著调节目的地信任的中介作用,H6得到支持。在低自我效能感水平下,目的地信任在消费者愤怒和负面口碑传播之间的间接效应不显著(β=-0.02,ns);在高自我效能感水平下,目的地信任在消费者愤怒和负面口碑传播之间的间接效应不显著(β=0.01,ns);两种情况下的间接效应不存在显著差异(β=-0.01,ns),95%的置信区间为(-0.07,0.12),包含0。因此,在消费者愤怒情绪与负面口碑传播的关系之间,自我效能感并不能有效地调节目的地信任的中介作用,H7未得到支持。

表4 被调节的中介效应检验

注:p*< 0.05;X→M→Y1表示消费者愤怒情绪→目的地信任→旅游意愿;X→M→Y2表示消费者愤怒情绪→目的地信任→旅游意愿。

4 结论与展望

4.1 结论与启示

本文旨在目的地非道德事件情境下探讨消费者情绪反应、态度与行为意愿之间的关系,构建了从消费者愤怒情绪到行为意愿的概念模型,并通过对234名消费者的调查问卷展开实证分析,研究发现:(1) 消费者愤怒情绪对旅游意愿具有显著负向影响,对负面口碑传播具有显著正向影响。虽然已有文献从目的地非道德事件情境下探讨游客负面情绪产生的原因和结果(Breitsohl,Garrod,2016),但是本文选取的研究对象是潜在旅游者,具体分析了他们的愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑传播的作用方向,很好地拓展了现有研究结论的适用范围。(2) 目的地信任在消费者愤怒情绪与旅游意愿之间,以及消费者愤怒情绪和负面口碑传播行为之间均存在中介作用。正如姚延波等人(2013)所言,目的地非道德事件发生时,目的地信任是学者们共同关注的焦点。本文将目的地信任作为中介变量,揭示了消费者愤怒情绪和消费者应对行为的作用机制,较过去仅仅探讨旅游目的地信任与游客行为意向之间的关系研究更是一种发展和延伸,在一定程度上丰富了旅游消费行为的研究。(3) 自我效能感在消费者愤怒情绪和目的地信任之间存在调节作用,且自我效能感还调节了目的地信任在消费者愤怒情绪和旅游意愿之间的中介。这一被调节的中介效应模型不仅能有效地描述消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑传播的作用边界,还有助于全面地刻画目的地信任在消费者愤怒情绪与旅游意愿、负面口碑传播关系中的直接效应和间接效应。

本文以目的地潜在消费者作为受访者,对这一群体的情感状态(愤怒情绪)及其可能的后果进行研究,由于他们是未来目的地旅游市场的主要营销对象,因此相关结论对目的地管理者具有一定的实践启示。具体来说,为有效预防及化解目的地非道德事件造成的不良后果,本文的研究结论可以启示目的地管理者从事前和事后控制的角度采取相应措施。首先,目的地管理者应当重点关注自我效能感较低的消费者。本文的研究结果表明,低自我效能感的个体更容易将消费者愤怒情绪转化为对目的地的不信任。而情绪调节自我效能感是个体内在的信念和能力,这说明目的地管理者在预警机制的建设过程中,可以通过采取相应地措施(如旅游宣传教育)来提高消费者的情绪调节自我效能感,以避免目的地非道德事件发生后对目的地带来显著的负面冲击。其次,目的地管理者可以借助自我效能感较高的个体来重塑消费者对目的地的信任,以达到增强旅游意愿和降低负面口碑的效果。本文的研究还发现,较高自我效能感将会弱化消费者愤怒情绪对目的地信任的负面影响。可见,高自我效能感的消费者对目的地非道德事件的情绪反应更为理性,其对目的地的信任并没有受到愤怒情绪的影响。因此,目的地管理者应该创造机会,鼓励自我效能感高的消费者更多地对目的地非道德事件进行客观理性的分析,并参与到社交网络传播中,以便带动其他消费者也能对该事件的来龙去脉进行重新思考,进而降低目的地非道德事件的负面影响。此外,一旦目的地非道德事件发生后,目的地管理者还应当重新审视消费者愤怒情绪带来的负面影响。就目前实际而言,国家政府部门对目的地非道德事件有了一定的问责机制,也对相关涉事者采取了惩罚措施,这在净化旅游市场秩序和增加消费者信心两个方面有积极意义。然而本文的研究结果发现,消费者不仅会对已发生目的地非道德事件表现出来的愤怒情绪(均值为4.02,处于较高水平),这些情绪还会降低他们对目的地的信任感以及旅游意愿,甚至会引发负面口碑传播行为。由此可见,单纯依靠政府部门的约束和规范尚不足以重塑消费者对目的地的信任和旅游的信心,这就要求目的地管理者重新审视目的地非道德事件所带来的负面影响。

4.2 研究局限与展望

本文不可避免地存在一些局限性。

(1) 研究样本的局限性。本文的研究样本集中在福建省内的福州、厦门以及泉州等3个城市,而这3个城市并不足以代表其他省份,是否消费者与目的地的空间距离会影响他们的情绪反应、态度认知或行为意向,以及是否不同省份消费者对目的地非道德事件的发生有着不同的心理,我们并没有加以控制。因此,未来的研究应该扩大样本的选取范围,以提高模型的普适性,或者通过加入空间距离、省份等变量来丰富此模型。

(2) 缺乏对比分析。本文以云南省作为旅游目的地,所研究的消费者均为没有去过云南旅游的消费者,那么相比于去过云南的游客在面对目的地非道德事件发生后的情绪反应及其行为意向是否存在差异,我们不得而知。因此,在目的地非道德事件发生后,多角度取样,并将潜在消费者与体验过的消费者进行对比分析是未来可以继续挖掘的方向之一。

(3) 缺乏对消费者愤怒情绪前因变量的研究。基于目的地非道德事件情境下的消费者愤怒情绪的产生,本文仅仅只是基于理论上的推导,虽然在数据分析中显示目的地非道德事件下的愤怒情绪均值较高,但并没有将这种情绪的形成机理进行实证分析。然而,在产品伤害危机的研究中,这种愤怒情绪受到负面事件的类型、测试的时间以及消费者对负面事件归因方式等多种因素的影响,且个体的情绪还与个体特征有关(Heller,1993)。因此,未来的研究应该综合考虑多方面的因素,通过实证分析消费者愤怒情绪的影响因素以及这些因素的作用过程。

[1] 丁如一,王飞雪,牛端,李炳洁.高确定性情绪(开心、愤怒)与低确定性情绪(悲伤)对信任的影响[J].心理科学,2014(5):1092-1099.

[2] 冯蛟,吕一林,贺庆文.消费后负性情绪和口碑传播对产品失败的动态影响研究——评价时间的调节作用[J].消费经济,2012(4):86-90.

[3] 李常洪,高培霞,韩瑞婧,宋志红.消极情绪影响人际信任的线索效应:基于信任博弈范式的检验[J].管理科学学报,2014(10):50-59.

[4] 刘丹萍,金程.旅游中的情感研究综述[J].旅游科学,2015(2):74-85.

[5] 汤冬玲,董妍,俞国良,文书锋.情绪调节自我效能感:一个新的研究主题[J].心理科学进展,2010(4):598-604.

[6] 涂铭,景奉杰,汪兴东.产品伤害危机中的负面情绪对消费者应对行为的影响研究[J].管理学报,2013(12):1823-1832.

[7] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

[8] 姚延波,陈增祥,贾玥.游客对目的地的信任:维度及其作用[J].旅游学刊,2013(4):48-56.

[9] 张初兵,王旭燕,李东进,吴波.网络购物中消极情绪与行为意向的传导机制—基于压力应对与沉思理论整合视角[J].中央财经大学学报,2017(2):84-92.

[10] 张结海.负面事件新闻报道的媒体框架建构—一个认知-情绪的事后解释模型[J].现代传播(中国传媒大学学报),2016(11):40-44.

[11] Alvarez M D,Campo S (2008).The influence of political conflicts on country image and intention to visit:A study of Israel’s image[J].Tourism Management,(40),70-78.

[12] Bandura A,Caprara G V,Barbaranelli C,Gerblino M,Pastorelli C(2003).Role of affective self-regulatory efficacy in diverse spheres of psychosocial functioning[J].Child Development,74(3):769-782.

[13] Bower G H(1991).Mood congruity of social judgments[J].Emotion and Social Judgments,(24):31-53.

[14] Breitsohl J,Garrod B(2016).Assessing tourists’ cognitive,emotional and behavioural reactions to an unethical destination incident[J].Tourism Management,54(2):209-220.

[15] Caprara G V,Di Giunta L,Eisenberg N,Gerbino M,Pastorelli C,Tramontano C(2008).Assessing regulatory emotional self-efficacy in three countries[J].Psychological Assessment,20(3):227-237.

[16] Chang K C(2014).Examining the effect of tour guide performance,tourist trust,tourist satisfaction,and flow experience on tourists’ shopping behavior[J].Asia Pacific Journal of Tourism Research,19(2):219-247.

[17] Chen C F,Phou S(2013).A closer look at destination:Image,personality,relationship and loyalty[J].Tourism Management,(36):269-278.

[18] Chu F L(2008).A fractionally integrated autoregressive moving average approach to forecasting tourism demand[J].Tourism Management,29(1):79-88.

[19] Cioccio L,Michael E J(2007).Hazard or disaster:tourism management for the inevitable in Northeast Victoria[J].Tourism Management,28(1):1-11.

[20] Dalzotto D,Basso K,Costa C(2016).The impact of affective and cognitive antecedents on negative word-of-mouth intentions[J].The International Review of Retail,Distribution and Consumer Research,26(4):418-434.

[21] Darling J R,Arnold D R(1988).The competitive position abroad of products and marketing practices of the United States,Japan,and selected European countries[J].Journal of Consumer Marketing,5(4):61-68.

[22] Edwards J R,Lambert L S(2007).Methods for integrating moderation and mediation:a general analytical framework using moderated path analysis[J].Psychological Methods,12(1):1-22.

[23] Elster J(1994).Rationality,emotions,and social norms[J].Synthese,98(1):21-49.

[24] Faulkner B,Vikulov S(2001).Katherine,washed out one day,back on track the next:a post-mortem of a tourism disaster[J].Tourism Management,22(4):331-344.

[25] Gelbrich K(2010).Anger,frustration,and helpless-ness after service failure:coping strategies and effective informational support[J].Journal of the Academy of Marketing Science,38(5):567-585.

[26] Gregoire Y,Fisher R J(2008).Cusmtomer betrayal and retaliation:when your best customers become your worst enemies[J].Journal of the Academy of Marketing Science,36(2):247-261.

[27] Heuven E,Bakker A B,Schaufeli W B,Huisman N(2006).The role of self-efficacy in performing emotion work[J].Journal of Vocational Behavior,69(2):222-235.

[28] Insch A,Avraham E(2014).Managing the reputation of places in crisis[J].Place Branding and Public Diplomacy,10(3):171-173.

[29] Kim D J,Ferrin D L,Rao H R(2008).A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce:the role of trust,perceived risk,and their antecedents[J].Decision Support Systems,44(2):544-564.

[30] Kotler P,Haider D H,Rein I(1993).Marketing Places[M].New York.NY:The Free Press.

[31] Lazarus R S(1991).Emotion and Adaptation[M].New York.NY:Oxford University Press.

[32] Leung K C,Marsh H W,Yeung A S,Abdujabbar A S(2015).Validity of social,moral and emotional facets of self-description questionnaire II[J].The Journal of Experimental Education,83(1):1-23.

[33] Mauss I B,Bunge S A,Gross J J(2007).Automatic emotion regulation[J].Social and Personality Psychology Compass,1(1):146-167.

[34] Moufakkir O(2014).What’s immigration got to do with it? Immigrant Animosity and Its Effects on Tourism[J].Annals of Tourism Research,(49):108-121.

[35] Olson K R(2006).A literature review of social mood[J].The Journal of Behavioral Finance,7(4):193-203.

[36] Pfeffer J,Zorbach T,Carley K M(2014).Understanding online firestorms:negative word-of-mouth dynamics in social media networks[J].Journal of Marketing Communications,20(1-2):117-128.

[37] Silvera D H,Meyer T,Laufer D(2012).Age-related reactions to a product harm crisis[J].Journal of Consumer Marketing,29(4):302-309.

[38] Söderlund M,Rosengren S(2007).Receiving word-of-mouth from the service customer:An emotion-based effectiveness assessment[J].Journal of Retailing and Consumer Services,14(2):123-136.

[39] Thomas S P(1989).Gender differences in anger expression:Health implications[J].Research in Nursing & Health,12(6):389-398.

[40] Vitaliano P P,Maiuro R D,Russo J,Mitchell E S,Carr J E,Van Citters R L(1988).A biopsychosocial model of medical student distress[J].Journal of Behavioral Medicine,11(4):311-331.

[41] Wang Y S(2009).The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan’s international inbound tourism demand[J].Tourism Management,30(1):75-82.

[42] Zhang H,Fu X,Cai L A,Lu L(2014).Destination image and tourist loyalty:a meta-analysis[J].Tourism Management,(40):213-223.

(责任编辑:邓 屏)

The Impacts of Consumers’ Anger on Their Willingness of Visit and theSpread of Negative Word of Mouth: An Empirical Study Based onImmoral Tourism Events

TU Hongwei, LUO Peicong

(College of Tourism, Fujian Normal University, Fuzhou 350108, China)

Anger is a kind of negative emotion that individuals express with strong dissatisfaction or grief when stimulated by certain special events. As “citizens”, consumers often demonstrate anger for immorality appeared at destinations. This article selected some negative tourism services as the background for questionnaires in Yunan Province and collected a sample of 234 Chinese consumers, employed destination trust and self-efficacy as the mediator and moderator respectively on the basis of cognitive theory of emotion, and took the moderated mediator effect mode to discuss the effect of consumers’ anger on their willingness of visit and the spread of word of mouth by using Mplus 7.0 to conduct a confirmatory analysis. The results show that: ① Consumers’ anger significantly reduces their willingness of visit and prompts the spread of negative word-of-mouth;② The mediator effect of destination trust is significant in the process of anger affecting the spread of negative word-of-mouth; ③ Moderating effect of self-efficacy exists between anger and destination trust; ④ Self-efficacy moderates the mediator effect of destination trust between anger and the willingness of visits.

consumer’s anger; willingness of visit; negative word of mouth; destination trust; self-efficacy

F 59

A

1006-575(2017)-02-0042-13

2016-07-02;

2016-10-25

教育部人文社会科学青年基金项目“在线消费者渠道转换行为的研究”(13YJC630154);福建省高校杰出青年科研人才培养项目“消费者意见领袖力的研究”(JAS14077)。

涂红伟(1983-),男,博士,福建师范大学旅游学院讲师,研究方向为旅游消费者行为。骆培聪(1966-),男,博士,福建师范大学旅游学院副院长,教授,研究方向为人文地理,E-mail:pcluo2000@163.com。