核心素养落地必备的“二维动作”

郭涵

学校是核心素养培育的终极落脚地。故此,学校必须展开双翼共振“二维动作”:一是学校顶层设计,制定清晰可行的课程方案,优化育人模式;二是教师积极参与,形成集体性、科学性跟进的生态教育教学环境。两者缺一不可。

设计校本化课程体系,优化育人模式

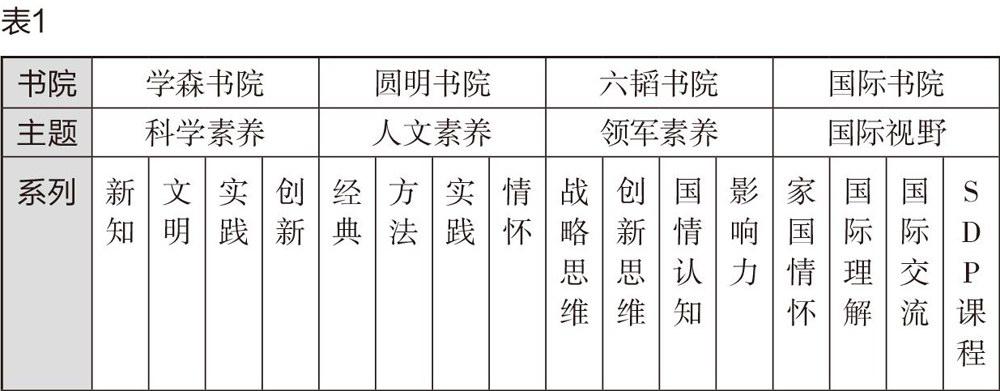

核心素养的落地,离不开育人模式的创新。一零一中学试行“年级+书院”的经纬式教学管理模式。这种模式继承以年级、班级为核心的横向管理方式,同时建立纵向跨年级的学术一体化管理。在此基础上,创立以“科学素养”“人文素养”“领军素养”和“国际视野”为主题的学森书院、圆明书院、六韬书院和国际书院,成立课程研发中心,由校长直接负责,分管校长、教学处负责设计和实施。为保证设计和实施的科学性、学术性与可行性,学校特别注重整合优质资源,邀请高校和科研院所的专家学者组成导师团队,切实参与书院课程的研发和实施,逐步建构了书院主题课程群(如表1)。

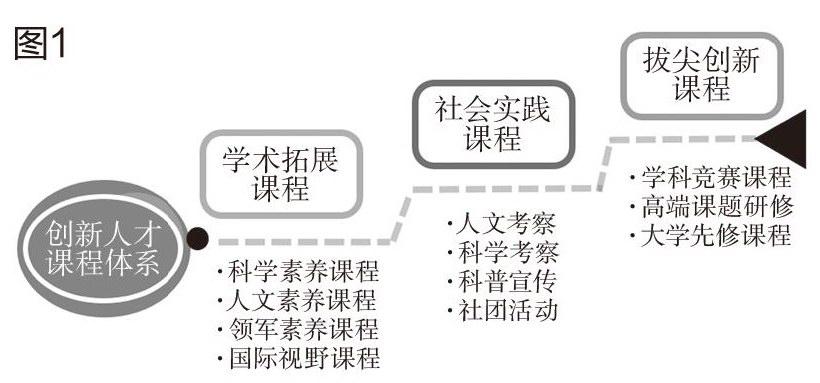

为创设开放、自主、多元的学习氛围,学校将书院课程分为三层级:学术拓展、个性实践和学习创新课程(如图1)。学生可根据自身学习需要,自由选择书院和课程种类。书院教学以“方法引领、自主研修、精思善疑、提倡论辩”为特点,而主题课程则给学生打开通往新知的大门。这些课程的实施,可让学生在历史和现实之间瞬时对话,可产生个体与社会的精神碰撞,生成理论与实践的交锋,真正实现了人文与科学的有机融合,进而促进学生核心素养的丰富与发展。尤其重要的是,这种开放性、自主选择性的课程群和优化的育人模式,很好地生成了宽松严谨、民主开放的教学环境,为激发学生学习自觉性和自我管理能动性,提供了广阔的平台。

校内外资源深度整合,为核心素养“培根”

一方面,学校不断开发校内教育资源,建立了分子与组培实验室、物理探索实验室、生态科学园、天文台、气象站等;另—方面,充分利用高校、中科院、博物馆、航天城及高新企业资源,推进中学与大学、科研机构有机衔接,加强学科交叉融合,优化学生知识结构,夯实科学实践基础,营造浓厚的学术氛围,为学生的核心素养发展提供丰厚的土壤。

大师领航:让大师与学生零距离,给学生以生命的高度和宽度。

大师领航课程关注资源环境、生命科学、航天科技、互联网及信息安全、高新技术等领域的最新进展(如表2),让学生在高中阶段就广泛了解科学发展的趋势和未来。专家与学生面对面交流,更直观生动地拓宽学生视野,并对其未来研究方向的选择、人生观价值观的形成起着重要的领航作用。

该课程讲究科学素养与人文精神、家国情怀与国际视野的并重。学校每学期举办2-3次高端讲座,给学生以丰厚的人文滋养。厉以宁的《当前中国经济的热点问题》、姚景源的《金融危机与中国经济的前景》、金一南的《苦难辉煌:对国家和民族命运的思考》、前外交部长李肇星的《祖国至上、人民至上》、作家王蒙《智慧的五个层次》、莫言《我的文学之路》等,受到学生热烈欢迎。

学术论坛与科普活动:润物细无声,核心素养的因子时时浸润学生生命。

2010年初,学校成立“硕博导师团”(硕士以上青年教师导师团),从诞生之日起便受到学生普遍欢迎。每天中午一点,学校报告厅座无虚席。化学博士、青年教师王昱甥的《舌尖上的食品添加剂》、生物学博士崔旭东的《探秘DNA》、地理学博士金梓乔的《科学与工程》等都在学生中引起强烈反响。物理学博士相新蕾还带领学生拜访其导师、国家科学技术最高奖获得者、核物理学家谢家麟先生。92岁高龄的谢先生殷切嘱托:“世界上那么多美好的事物,要有自己的兴趣爱好,选定方向还要耐得住寂寞,坚持自己的选择,科学研究的道路上不会一帆风顺,要有持之以恒的精神。”而謝老1951年回国受阻时写下的绝句“峭壁夹江一怒流,小舟浮水似奔牛,黄河横渡浑相似,故国山河入梦游”,更让学生切身感受到老一辈科学家的家国情怀。

学校一直倡导:今日中学生,要在适合自己的一切领域,最充分地表现自我。浓厚学术氛围的熏陶与浸润,激发起学生自我表现的巨大热情。学生会自主开设“学生学术论坛”,一拨又一拨青年才俊视之为展示青春与激情、变革与创意的生动舞台,他们潇洒地把自己的学习与研究成果向同伴展示。有学生还在教师指导下编写校本教材,在班内开设选修课。学生会还举办物理节、科学嘉年华、中秋赏月、天文观测、航天育种等活动。在物理节之后的科学实验大挑战中,他们用熟练的专业语言为前来参观的全校师生讲解实验原理和操作步骤。在北京市科学嘉年华活动中,学生兰泽华还为刘延东副总理介绍自己的科研项目。

学校常年组织科学考察活动。寒假去云贵地区,五一去内蒙古,暑假去吉林长白山,已成为学生活动的规定动作。此外,还组织学生到南疆喀什沙漠地区进行生态科考,到福建厦门、山东东营等地进行海洋生态科考,到海南岛国家水稻培育基地进行现代农业科考,到北极、美国、澳大利亚等地开展科学考察与交流活动。2016年端午节期间,学校组织了气势宏大的“科考八路军”,近500名学生报名。他们分赴海南、青海、丽江、桂林、张家界、成都、杭州、青岛等八地科考,受到学生和家长的普遍赞誉。

学生在活动中学习和体验,回校后继续开展相关研究。生命科学探究小组的学生从内蒙古额济纳旗考察归来,马上开始“胡杨泪抑菌作用研究及应用”和“额济纳旗胡杨异形叶及根系对干旱的适应”课题研究。这两个课题分获2015年北京市青少年科技创新大赛一等奖、北京市中小学生金鹏科技论坛一等奖。

教师要有核心素养培育的行为自觉

应该承认,只有得到办学实体一一每一所学校的广泛认同和积极参与,核心素养才能落地。同理,学校的核心素养培育,也只有获得一线教师的广泛认同和积极参与,才能生根开花结果。

但是,核心素养是一个新鲜事物,部分教师认为它是国家教育行政部门和相关专家学者口中的“高大上”,距离一线教师常态的课堂教学还甚远。如何扭转教师的观念?我们主要做了两件事。

举办专题讲座。通过讲座,让学校教师团队清晰地认识以下五点。一是核心素养的丰富内涵。与传统教育的“能力本位”相比,核心素养的内涵更丰富,更切合学生生命成长,更关注人的发展,关注学生当下和未来发展。二是核心素养培育具有全球化特征。世界各国尤其是发达国家,无不十分重视核心素养培育。三是核心素养培育,是人类教育发展到今天的一脉相承和必然选择——农业化社会的道德教育、工业化社会的能力培养,全球化、信息化、网络化社会的核心素养教育,反映的是人类教育改革与发展永远在路上这样一种事物发展规律。四是我们今天的教育如果不能及时跟进核心素养培育,必将影响一代人的成长,放缓国家前行的步伐。五是要加强教师自身课程领导力建设。在今天,课程领导力不仅仅是校长和学校管理部门的事,与每一位教师紧密相连。

倡导读书学习。在一零一中学,教师的读书与学习、思考与创新是常态。关于核心素养,林崇德教授主编的《21世纪学生发展核心素养研究》是目前我们所看到的最具学术性与普及性著作。学校全体教师人手一册,要求人人必读,并根据自己的理解与思考,根据自己的教育教学实践,写出心得体会,在学校教育教学年会上交流。

在一零一中学,教师写心得体会,不是做表面文章,不是为了完成任务。他们写得真,写得深,写得生动,写得有思想、有情感。一零一中学的常态文化现象是:教师通过读书学习,再回归教育教学实践,其教育情怀、专业素养、课程领导力必然会得到充分发展。

观念的转变,让一些教师开始大胆改革课堂教学,使课堂教学成为培育学生核心素养的自觉行为和主阵地。

案例1:地理组教师充分挖掘身边的教育资源,通过具体的地理知识、地理技能的教学,帮助学生逐步形成地理核心素养,以落实“立德树人”的教育目标。其思路如图2所示:

在这一思路下,他们开发了以城市为主题的人文地理实践课。实践课以家乡资源——北京城为载体,为学生搭建了在真实的情境中运用所学的地理知识和技能,感悟、分析地理现象的平台。实践活动以任务为驱动,经过北京不同的城市功能区,沿途设计20个考察点,学生在考察过程中,用眼看、用耳听、用笔记、用脑思,考察活动后对获取的第一手资料进行分析、整理,结合讨论题目,从时间、空间等多个维度对所观察到的城市景观和现象进行分析,认识不同社会经济要素之间的相互作用及其对北京城市发展的影响,锻炼综合思维能力。

学生考察的对象包括金融街、国贸等高楼林立的中央商务区、人流如织的商业区、绿地低密度的高档住宅区、整齐划一的老式住宅区、厂房连片的工业区。不同的景观,反映了不同的影响因素、不同的历史沿革,既是对北京内部区域分异的认知,也是对传统文化与现代文化的追寻。实践课立足乡土,学生从生活中的感性认识人手,了解、体验自己家乡的发展、变化,唤起其对家乡的热爱;观察不同地区的生活环境,感受家乡发展中产生的环境问题,激发其对家乡建设的责任感;穿梭于不同的功能区之间,感受传统文化、民族文化、国际文化在这座古城的交织,提升其多元文化意识;这些以知识为载体的情感目标,会慢慢内化成学生自身的人文底蕴、责任与担当意识,实现从学科核心素养到全面发展的人的核心素养的转化。

案例2:“追寻失落的夏宫”和“团扇计划”

2015年秋,学校历史教师孙淑松以圆明园建筑、历史和文化为背景,开展“追寻失落的夏宫”主题实践活动。孙淑松带领学生整理汇总圆明园相关资料,研究圆明园的文化内涵、建筑格局、政治功能和历史变迁,再到各处遗址考察拍照。学生们用文字记录真实感受,实践成果以图文并茂的展板和画册呈现,供全校师生观赏。

“追寻失落的夏宫”专题实践活动具有多元价值。展板和画册都由学生自行拍摄、创作、设计和印刷。学生不仅直接感受侵略者的暴行,痛惜近代中国的屈辱,接受深刻的爱国主义教育,而且展示内容非常丰富:摄影、诗词创作、书法绘画、古籍检索、画册设计装帧等。尤其值得肯定的是,这项活动涵盖历史、地理、语文和美术等4个学科,提高了学生的实践能力,渗透了核心素养培育,学生受益匪浅。

2016年是学校建校70华诞。孙淑松老师班的学生精心制作了画册《北京一零一中三十景图咏》。学生们精心挑选30张校园美景照片,写诗作词,汇集成册。最后由一位学生绘成扇面。好多校友看到团扇照片,纷纷询问是否能制作销售。这提醒了孙淑松:此举既可圆校友思校之情,还可让学生得到鍛炼。

资金从哪儿来?孙淑松决定开展一项投资计划,任命四名学生组成财务委员会,全权负责财务收支。宣传营销最有亮点也最锻炼学生。学生制定完善的营销方案,涉及产品定位、前期宣传、销售途径、营销策略等,条分缕析,巨细靡遗。学生在社团活动中学到的商业营销知识,在这套方案中得到了充分应用。很快,团扇全部售罄,财务团队制作了非常详细的财务收支表格,每一笔钱的流向、经手人和时间等,整理得井井有条。财务报告堪称完美,学生理财能力得到充分锻炼。

青少年缺乏理性理财观。孙淑松召开主题班会,并请一位在银行工作的专家以“金钱观”为主题,引导学生理性认识财富,最后分组讨论如何用好这笔钱。大家决定:除留下一部分用作班级活动外,其他则给打工子弟小学购置图书。

案例3:语文专题教学“文学的北平”

语文教师赵海蓉印发9篇相关文章:《动人的北平》(林语堂)《故都的秋》(郁达夫)《荷塘月色》(朱自清)《北平的春天》(周作人)《五月的北平》(张恨水)《囚绿记》(陆蠡)《未名湖冰》(邓云乡)《苦念北平》(林海音),让学生阅读后完成两项任务:其一,学生为每一篇文章设计思考题。其二,完成教师设计的主干型思考题:在你读了这9篇写于上世纪三四十年代关于北平的文章之后,到作者所提及的地方进行实地考察,然后写一篇文章。主要内容包括:你觉得今日北京与历史北平在城市生态、城市建设、城市整体面貌方面有什么不同?为什么有这些不同?你对此有何感想或建议?

在读了《苦念北平》之后,有学生质疑:列举“牙碜”的多种意思有什么作用?能否删去?林海音如此爱北平,为什么还去台湾?在读了《想北平》之后,有学生问道:为什么我觉得像写了很多废话?为什么要用大篇幅描写旧时故乡的春游?这与北平的春天并无太大关联。为什么作者说“北平几乎没有春天”,要“以冬读代春游之乐”?

赵海蓉老师的设计至少有两大价值。一是她设计的主干性问题,有效激发了学生的家国情怀。今天的北京和历史上的北平相比较,其发展进步与过去不可同日而语。但在生态环境、城市布局与建设等很多方面的问题也显而易见。二是能有效培育学生的批判性思维。上述学生的质疑虽显稚嫩,但也有一定的思考价值。由此我想到世界经合组织(OECD)项目组于2016年12月发布了对于2018年国际学生评估项目( PISA)阅读测试的前瞻性设计方案。这个方案剖析了国际阅读价值观的变化脉络及其实质,阐述了阅读新概念的主要特征。这对重新审视中国阅读教育的目的和功能,创新语文阅读教学的价值观,具有启发意义。因为,它的核心价值在于:未来阅读,将聚焦批判性思考与创造性表达。赵海蓉老师的设计,与此方案可谓不谋而合。