战创伤损害控制理论的研究现状和进展

王新宇,潘铁文

·讲 座·

战创伤损害控制理论的研究现状和进展

王新宇,潘铁文

近年来战创伤事件频发,给人类生命财产造成重大损失。严重创伤患者生理功能紊乱,病情不稳定,死亡率较高,如何提高救治成功率成当务之急。在临床实践中,逐渐形成损害控制这一理论,并得到丰富与发展,众多经验和数据表明,损害控制理论可以显著提高严重创伤患者生存率。本文就损害控制理论的概念、应用指征、机制、方法的研究现状和进展进行阐述。

战创伤; 损害控制; 凝血障碍

战场上的火器伤和冲击伤,以及生活中道路交通伤、坠落伤、机械伤频发,给人类生命财产造成巨大损失。每年因创伤导致的死亡和残疾人数分别占总死亡和总残疾人数的10%和16%[1]。在美国,创伤是1~44岁人群死亡的首位原因。轻微的创伤对人体影响较小,处理比较简单。严重的创伤使机体处于极端状态下,生理内环境完全紊乱,病情危急变化多端,临床处理十分棘手。对于严重创伤患者,过去临床治疗给予充足补液对抗失血性休克、彻底手术修复为主,但死亡率一直居高不下。随着医学的不断进步,尤其是现代战争对医学发展的推动,使人们思想观念发生变化,治疗策略逐渐调整,逐渐形成了损害控制(damage control)这一理论。

1 损害控制理论的概念变化

Stone最先提出损害控制外科(DCS)的概念。Rotondo从治疗腹部穿透伤患者的过程中提出了DCS标准治疗三个阶段,标志着损害控制理论的初步形成。随后DCS的概念也进行了一定的修改,最新的DCS认为,严重创伤患者首先需要简化的初期手术控制出血和感染,待生命体征平稳后再做后续处理。2007年,Holcomb提出损害控制复苏(DCR)的概念,将它描述为“处理死亡三联征的积极早期治疗策略”,现在的观点认为,复苏应贯彻于救治的全过程。广义的DCR应该包含四部分:补液复苏、初期手术、ICU复苏、后期确定性手术。而后三部分是损害控制外科(DCS)的内容,DCS是DCR的重要组成部分。

2 损害控制理论的应用指征

多数伤者可以通过常规的方式处理,仅有约10%的严重创伤患者需要使用损害控制技术。严重创伤患者,机体代偿已达到极限,无法耐受长时间的麻醉和手术,贸然长时间的手术对机体造成的“二次打击”会使死亡率增加。对于这部分人应使用损害控制技术,且损害控制应用的越早预后往往越好。此外,对于缺乏手术条件的场所如战场、灾害现场、偏远地区的伤者采用损害控制理论先处理致命威胁,再后送设施齐全的医院治疗,可最大程度挽救患者生命。损害控制的适应证没有统一的标准,一般来说,严重的生理功能紊乱、严重的代谢性酸中毒(pH<7.2)、术前或术中低体温(体温<34°C)、凝血障碍、严重出血(红细胞>10U)提示患者内环境严重紊乱,需要采用损害控制理论[2]。

3 对创伤病理生理机制的认识深化

低体温、凝血功能障碍和酸中毒被称为“致死三联征”,它们相互影响并形成恶性循环,此外创伤炎症和创伤免疫反应也有一定的作用。

3.1 代谢性酸中毒 酸中毒常定义为血pH<7.35、组织灌注不足、大量含氯的生理盐水输入都是酸中毒的原因。乳酸正常≤2mmol/L,组织灌注不足致大量乳酸蓄积,乳酸水平的高低可间接反映机体组织灌流低氧情况和乳酸酸中毒程度。Odom等[3]认为越高的初始乳酸水平和越低的6h内乳酸清除率可独立预测创伤患者死亡增加的风险,而动脉乳酸正常化是目前为止最好的确定复苏终点的指标之一[4]。

3.2 低体温 中心体温<35°C定义为低体温。当体温<28°C时,呼吸频率下降甚至停止,心肌收缩力减弱,出现室颤或心脏停搏。低血容量、液体复苏、机体散热都是发生低体温的机制。低体温减弱凝血因子的活性和血小板的功能,抑制纤维蛋白原和三磷酸腺苷(ATP)合成。研究表明,未控制的低体温是病死率增加的一个独立预测因素[5]。尽管轻-中度的低体温(33~35°C)对于颅内压升高的颅脑创伤患者可降低脑组织耗氧量,可能有神经保护作用[6],但整体上弊大于利,不值得提倡。

3.3 凝血障碍 创伤早期由于内源性凝血失衡导致的凝血功能障碍称之为急性创伤性凝血功能障碍(ATC)。凝血障碍的机制近年来被广泛探索,几种关键因素可能促进ATC的发生,包括组织损伤、低灌注、炎症反应、酸中毒、低体温、血液稀释、血小板功能异常,其中组织损伤和低灌注是最重要的始动因素。ATC具体机制尚未完全阐明,目前有三种假说:第一种假说认为ATC是弥漫性血管内凝血(DIC)的一种表型变异[7];第二种神经内分泌假说认为创伤引起的交感肾上腺反应和儿茶酚胺诱导的内皮损伤是ATC的原因;第三种假说认为ATC是由蛋白质C抗凝旁路介导,该假说认为组织损伤和低灌注是ATC的始动因素,组织损伤后暴露内皮下基质,使组织因子和胶原蛋白增多,导致血液凝固和血小板的激活,产生大量凝血酶。组织低氧使凝血酶直接刺激内皮细胞释放组织型纤溶酶原激活物(t-PA)和凝血酶调节蛋白,该蛋白与凝血酶结合后,形成凝血酶-凝血酶调节蛋白复合物,激活蛋白C,抑制内源性凝血途径,进而抑制PAI-1和凝血因子Ⅴa、Ⅶa活性,从而促进纤溶。目前第三种假说被广泛接受,但仍有一些异议。有研究认为激活的蛋白C并没有明显的纤溶作用,因此该假说也有一定瑕疵[8]。

因为急性创伤性凝血功能障碍可能出现最早,对患者的危害大和对后续的救治工作产生不利影响,故早期的诊断和预防比治疗更有意义。传统的诊断方法如凝血酶原时间(PT)、部分活化凝血酶原时间(APTT)、国际标准比率(INR)、纤维蛋白原对诊断提供一定的帮助,相比之下,PT/INR比值对诊断凝血因子缺乏显得更为敏感。Peltan等[9]认为升高的INR是严重创伤患者死亡的一项风险因素,因此针对INR>1.5的急性创伤性凝血功能障碍病人积极治疗意义更大。但以上传统检测方法只能反映凝血因子缺乏,不能评估凝血酶的潜能,血栓弹力图分析仪(TEG)、旋转式血栓弹力测定法(ROTEM)等新方法的提出可以很好地评估纤溶功能。与传统实验室诊断方法相比,TEG和ROTEM 能够反映创伤患者凝血状态的全貌,有助于早期诊断凝血功能障碍,指导输血治疗。最近的一项研究表明,TEG和ROTEM A10 与血小板计数、纤维蛋白原水平息息相关,可以用来预测输血需求[10]。Yang和Yu[11]认为血浆和肽素(Copeptin)升高可以预测严重脑损伤患者出现急性创伤性凝血功能障碍。此外,一种内皮产生的多糖-蛋白复合物降解产物syndecan-1,与凝血障碍、死亡率密切相关[12],对诊断可能有帮助。

3.4 创伤炎症反应 炎症失控性反应导致的免疫功能紊乱、内环境紊乱是造成多器官功能不全的关键原因。机体受到严重创伤后,机体体内会产生大量的炎症介质呈“瀑布样”分布。创伤炎症产生主要因为炎性介质、核因子-κb、髓系细胞触发受体-1、C-反应蛋白、凝血系统、降钙素原等方面的的共同作用[13]。合适的复苏方案可降低KC、巨噬细胞炎性蛋白1-α(MIP-1α)、MIP-2等细胞因子和肠肺的过氧化物酶水平,因此可以降低全身炎症反应和器官损伤,对治疗有一定帮助[14]。

3.5 创伤免疫反应 免疫激活可能与线粒体损伤相关分子和组蛋白复合物DNA的释放相关,通过蛋白降解和氧化应激的机制放大凝血途径,从而加重组织损伤。

4 现代DCR组成

4.1 第一阶段(院前初步评估与治疗) 包括评估伤情、允许性低血压和限制性补液、止血复苏、快速有序的麻醉插管、保暖、适宜时机送往手术室等一系列措施。

4.1.1 快速准确的伤情评估是治疗的前提。只有精准的评估才能决定优先处理的内容,如当患者出现心跳骤停时,心脑肺复苏是压倒一切的治疗需求。

4.1.2 允许性低血压和限制性补液。以往强调补足晶体液治疗失血性休克以防止组织器官灌注不足,但随着人们对创伤机制认识不断深入和临床经验不断积累,大量补充晶体会对凝血功能有不利影响甚至加重出血,容许性低血压被提倡。目前临床指南都倾向于在创伤患者中严格控制静脉输液量,对于无颅脑损伤的患者,若能触及桡动脉搏动,即应停止静脉液体输注。将血压控制在比正常稍低的水平(如90mmHg),即能维持组织器官的灌注[15]。而对于颅脑创伤患者,则不提倡容许性低血压,因为对于这部分患者来说,脑灌注压对于脑组织供氧至关重要,持续的低血压会造成脑水肿和颅内压升高,死亡率也会成倍增加[16]。

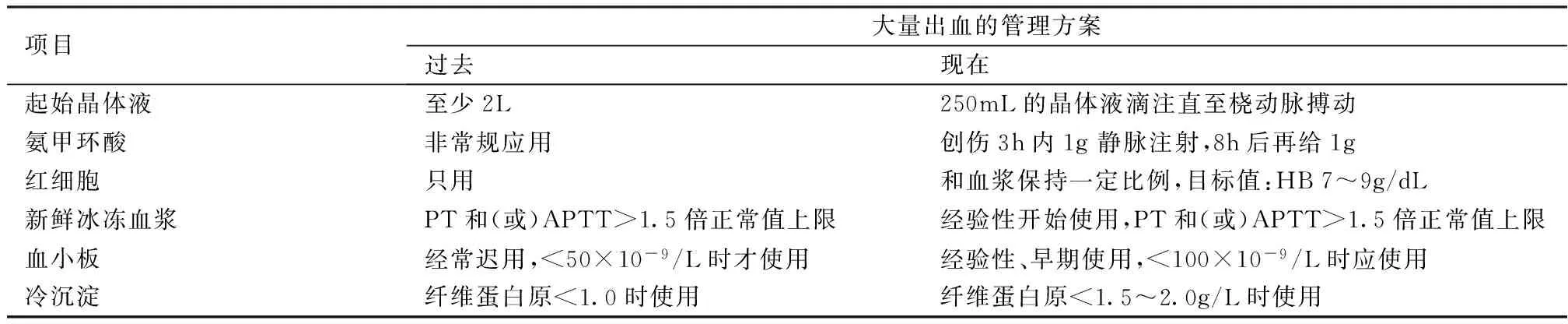

4.1.3 止血复苏。强调将血制品作为早期液体复苏的一线选择,取代以往经验性的晶体复苏观念,同时视情况输注氨甲环酸、凝血酶原复合物和活化凝血因子Ⅶa,包括以下内容(止血复苏方案的变化见表1[17])。

(1)大量输血方案(MTP):MTP 是一个按照预先制定的血液成分方案予以输血,旨在抢救患者过程中有一套系列的成分输血方式,尽早恢复血容量和早期预防稀释性凝血功能障碍。研究人员建议对于大出血者立即启动大量输血方案。MTP强调按比例输血和目标导向输血。目前研究认为,早期新鲜冰冻血浆、血小板、红细胞悬液按1∶1∶1输入可以极大地降低患者死亡率,首轮将新鲜冰冻血浆、血小板、红细胞悬液各6U和冷沉淀10U的比例输入,第二轮输血包括6U浓缩红细胞悬液、6U新鲜冰冻血浆及10冷沉淀。若出血仍未控制,从首轮用法重新开始,并定期监测血常规及凝血功能。郜贻武等[18]回顾性选取2008年1月~2013 年10月就诊的312例严重多发伤患者,根据复苏方式的不同将患者分为观察组和对照组,每组各156例。对照组采取传统的复苏方案(1∶4),观察组采取损害控制性复苏方案救治(1∶1∶1),对比两组患者的临床疗效及并发症、住院时间等情况。结果观察组患者的低体温时间、凝血功能时间、酸中毒时间、出血量、创伤性凝血病的发病率及死亡率、住院时间均明显低于对照组,说明采取1∶1∶1复苏效果明显优于传统的复苏方案。Holcomb等[19]的研究认为,尽管1∶1∶1与1∶1∶2的复苏方案在24h或30d的总体死亡率无明显差异,但因1∶1∶1方案中有更多患者得以止血和更少患者死于失血,因此更加安全有效,临床医生应该选用该种输血方案[19]。

(2)氨甲环酸的应用:CRASH-2随机试验研究认为,氨甲环酸可以降低创伤患者出血死亡的风险,基于此,氨甲环酸应当在创伤出血时应用,他们随后的研究推荐将氨甲环酸作为创伤后首选止血剂,创伤后3h内接受氨甲环酸治疗者可改善生存率,而3h后给药可能无效[20]。对于颅脑创伤患者,研究认为氨甲环酸降低颅内出血范围的扩大,可能改善创伤性颅脑损伤患者的预后[21]。

(3)凝血酶原复合物、凝血因子ⅩⅢ、重组因子Ⅶa(rFⅦa)的应用:凝血酶原复合物是人血清来源的一组维生素K依赖的凝血因子,目前被用于心血管及创伤科,可减少出血、减少输血量,但相关研究较少,尚缺乏血栓风险评估。ⅩⅢ因子可以交联纤维蛋白和胶原蛋白,形成网状结构,有助于止血和组织修复。对于凝血障碍导致的ⅩⅢ缺乏者,给予凝血因子ⅩⅢ可提高止血的疗效。rFⅦa对于严重创伤患者能够减少围手术期血液丢失和输血需求。虽然有研究称对于严重创伤且有死亡三联征的患者使用凝血因子Ⅶa可以使部分患者获益[22],但可能有产生动脉栓塞的风险,尤其是老年人。以上凝血因子的安全性和有效性还需要进一步研究证实,且输注的时机、含量暂无统一标准,因此不建议将凝血因子作为出血时的一线用药,对于成分输血无效即难治性出血者,可以尝试使用。

表1 大出血患者止血复苏方案的变化

4.2 第二阶段(初期手术) 颅脑、胸、腹部损伤分别占创伤致死原因的前三位[23]。颅脑重型损伤病情凶险,致死、致残率极高。初期手术应尽量简化,如迅速去骨瓣减压、血肿的穿刺引流或钻孔引流以降低颅内压,防止脑疝的发生,可显著提高救治成功率。胸部创伤以心脏损伤、肺损伤、胸内大血管损伤多见,心脏损伤和大血管损伤出血多,易休克,肺损伤常会发展至急性呼吸窘迫综合征,是造成患者死亡的主要原因。一般的出血采用缝合、修补初步止血,对于心脏大出血可能需要压迫上腔静脉心房入口处阻断血液回流再进行修补。对于肺部大出血可短暂夹闭肺门进行缝合修补,有时需要行肺叶切除。待以上处理完毕后,临时关闭胸腔可减少胸壁血管的出血,再转入ICU进行下一步的治疗。腹部严重创伤患者进入手术室后立即开腹探查控制出血和污染、包扎、临时关闭伤口。控制出血是首要任务,对于一些小的、明确的出血点给予结扎或缝扎。腹腔填塞止血既省时又有效,已几乎用于所有腹腔内器官和腹膜后组织的出血,纱布、手术巾及外科敷料,是肝周、腹腔填塞最常用的材料。若以上方法无效,球囊导管血管阻断术和临时血管分流术作为替代性的两种方案,其有效性得到认可,近年来运用较多[24]。出血被控制后,避免空腔脏器的消化液或粪便继续污染腹腔尤为重要。小肠穿孔如果比较局限可以简单缝合,广泛的损伤可以局部切除,但步骤应精简以节省时间。泌尿系统损伤可以通过修补、球囊导尿、肾造瘘等方法处理,胆管胰管损伤起初需要引流防止发生瘘,待生命体征稳定再行修补或切除。因器官特别是肠管的暴露,会导致其干燥、坏死和大量蛋白及体液的流失,可选用包扎、圈套、真空辅助闭合技术(VAC)[25]临时关闭腹腔。

4.3 第三阶段(重症监护室ICU复苏) 包括生命体征监测、足够的氧供、保暖、纠正凝血障碍等,一般需要12~36h,待患者生理功能恢复和检查指标正常后方能进入下一环节。

4.4 第四阶段(再次确定性手术) 患者病情稳定后实施再探查手术,修补全部损伤,彻底关闭腹腔。

5 总结和展望

损害控制理论从无到有,再从DCS到DCR,在过去的二、三十年里发生了巨大的变化,这得益于对创伤病理生理机制认识的不断深入和临床经验的不断积累。由于对机制的研究还不透彻,所以在治疗方面并没有一个标准化、操作性强的治疗方案,更多的是经验性治疗。加快对发病机制的研究,建立一套完整的治疗方案,是目前损伤研究的重点。提高院前急救质量与学科间的合作交流,是另一重要内容。损害控制理论给医者更多的启示是,当处理一个复杂问题比较困难时可以先解决主要矛盾,再处理次要矛盾,这在医学研究中十分重要。损害控制理论今后会更加丰富发展起来,在各个临床学科中运用的越来越广泛,对临床救治工作产生深远的影响。

[1] Lord JM,Midwinter MJ,Chen YF,et al.The systemic immune response to trauma: an overview of pathophysiology and treatment[J].Lancet,2014,384(9952):1455-1465.

[2] Roberts DJ,Bobrovitz N,Zygun DA,et al.Indications for use of damage control surgery in civilian trauma patients: a content analysis and expert appropriateness rating study[J].Ann Surg,2016,263(5):1018-1027.

[3] Odom SR,Howell MD,Silva GS,et al.Lactate clearance as a predictor of mortality in trauma patients[J].J Trauma Acute Care Surg,2013,74(4):999-1004.

[4] 沈璟,张勤.损伤控制性复苏的研究进展[J].实用医药杂志,2013,30(7):651-653.

[5] Bukur M,Kurtovic S,Berry C,et al.Pre-hospital hypothermia is not associated with increased survival after traumatic brain injury[J].J Surg Res,2012,175(1):24-29.

[6] Choi HA,Badjatia N,Mayer SA.Hypothermia for acute brain injury-mechanisms and practical aspects[J].Nat Rev Neurol,2012,8(4):214-222.

[7] 李百强,孙海晨.创伤休克性急性凝血功能障碍研究进展[J].中华创伤杂志,2013,29(7):671-672.

[8] Cap A,Hunt B.Acute traumatic coagulopathy[J].Curr Opin Crit Care,2014,20(6):638-645.

[9] Peltan ID,Vande Vusse LK,Maier RV,et al.An international normalized ratio-based definition of acute traumatic coagulopathy is associated with mortality,venous thromboembolism,and multiple organ failure after injury[J].Crit Care Med,2015,43(7):1429-1438.

[10] Meyer AS,Meyer MA,Sørensen AM,et al.Thrombelastography and rotational thromboelastometry early amplitudes in 182 trauma patients with clinical suspicion of severe injury[J].J Trauma Acute Care Surg,2014,76(3):682-690.

[11] Yang DB,Yu WH,Dong XQ,et al.Plasma copeptin level predicts acute traumatic coagulopathy and progressive hemorrhagic injury after traumatic brain injury[J].Peptides,2014,58(1):26-29.

[12] Johansson PI,Stensballe J,Rasmussen LS,et al.A high admission syndecan-1 level,a marker of endothelial glycocalyx degradation,is associated withinflammation,protein C depletion,fibrinolysis,and increased mortality in trauma patients[J].Ann Surg,2011,254(2):194-200.

[13] 李剑.损伤控制技术相关基础研究进展[J].南昌大学学报(医学版),2012,52(5):100-106.

[14] Makley AT1,Goodman MD,Belizaire RM,et al.Damage control resuscitation decreases systemic inflammation after hemorrhage[J].J Surg Res,2012,175(2):e75-82.

[15] Gourgiotis S,Gemenetzis G,Kocher HM.Permissive hypotension in bleeding trauma patients: helpful or not and when[J].Crit Care Nurse,2013,33(6):18-24.

[16] Kochanek PM,Carney N,Adelson PD,et al.Guidelines for the acute medical management of severe traumatic brain injury in infants,children,and adolescents-dsecond edition[J].Pediatr Crit Care Med,2012,13(S1):S1-82.

[17] Curry NS,Davenport RA,Hunt BJ,et al.Transfusion strategies for traumatic coagulopathy[J].Blood Rev,2012,26(5):223-232.

[18] 郜贻武,丁红梅,徐丽.不同复苏方案对严重多发伤患者创伤性凝血障碍的影响[J].安徽医药,2014,18(10):919-920.

[19] Holcomb JB,Tilley BC,Baraniuk S,et al.Transfusion of plasma,platelets,and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: the PROPPR randomized clinical trial[J].JAMA,2015,313(5):471-482.

[20] Roberts I,Shakur H,Coats T,et al.The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death,vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients[J].Health Technol Assess,2013,17(10):1-79.

[21] Perel P,Al-Shahi Salman R,Kawahara T.CRASH-2 Clinical Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage) intracranial bleeding study: the effect of tranexamic acid in traumatic brain injury-a nested randomised,placebo-controlled trial[J].Health Technol Assess,2012,16(13):1-54.

[22] Mitra B,Cameron PA,Parr MJ,et al.Recombinant factor VIIa in trauma patients with the ‘triad of death’[J].Injury,2012,43(9):1409-1414.

[23] 周伟梁,苏磊,秦伟毅,等.广州市10654例创伤急救患者的流行病学分析[J].中华急诊医学杂志,2006,15(9):784-786.

[24] Ball CG.Damage control resuscitation: history,theory and technique[J].Can J Surg,2014,57(1):55-60.

[25] Huang Q,Li J,Lau WY.Techniques for abdominal wall closure after damage control laparotomy: from temporary abdominal closureto early/delayed fascial closure-a review[J].Gastroenterol Res Pract,2016,2016:2073260.

(本文编辑: 郭 卫)

Current status and progress of research on damage control theory of war and traumatic injuries

WANG Xin-yu,PAN Tie-wen

( Division of Thoracic Surgery,Third Affiliated Hospital of the Second Military Medical University(AnTing Hospital),Shanghai 201805,China)

In recent years, war and traumatic events occour frequently, resulting in tremendous loss of lives and property.It is our top priority to improve the success rate in the treatment of severe trauma patients because of a shockingly high mortality rate due to physiological dysfunction and unstable vital signs .In clinical practice,damage control surgery has been developed and enriched gradually.As enormous experience and data indicated,damage control surgery can improve the survival rate of severe trauma patients.This article will review the present situation and development of the concept,indication,mechanism,method of damage control theory.

war and traumatic injuries; damage control; coagulopathy

1009-4237(2017)03-0238-04

201805 上海,第二军医大学第三附属医院(安亭医院)

潘铁文,E-mail:13601616543@163.com

R 64

A 【DOI】 10.3969/j.issn.1009-4237.2017.03.025

2016-05-22;

2016-08-15)