梅维恒英译敦煌变文研究*

福建工程学院

梅维恒英译敦煌变文研究*

肖志兵

福建工程学院

美国汉学家、敦煌学家梅维恒最初凭借变文英译得以进入学界,此后翻译了很多中国典籍。梅维恒一直秉持翻译忠实观,将再现原文的形式特征作为翻译的优先任务,通过各种手段和策略,在寻求意义准确的前提下,尝试在英语中最大可能地保留原文的形式特征以求对等。梅维恒英译敦煌变文,同样也采用了注释性翻译,通过增加注释以有效地保证译文的准确和忠实,展现他整个翻译决策的过程,从而造就了敦煌变文英译的典范。

梅维恒,敦煌变文英译,翻译忠实观,注释性翻译

1.引言

梅维恒(Victor H.Mair,1943-)是美国汉学家、敦煌学家。梅维恒具有非凡的语言天赋,熟悉古代汉语、现代汉语、日语、法语、德语、俄语、意大利语、梵语、维吾尔语(安平秋,安乐哲 2001:280)。通过一系列的论文、译作、专著,梅维恒得以重新定义敦煌变文研究,厘清了变文的特点及其在中国俗文学史上的地位(Boucher, et al.2006: 3)。二十多年投身敦煌变文研究,梅维恒的杰出贡献确立了他在这一领域的学术地位,被称为“北美敦煌学第一人”。梅维恒的研究视野开阔、资料详尽、新见迭出、涉猎甚广,涉及敦煌考古、西域考古、佛教传播、中外交通史等领域,是“当代西方西域文化研究的专家之一”(潘晟 2006:8)。季羡林(2000:1)曾在《绘画与表演》序中赞扬他“知识面极广,理解力极强,幻想极丰富,综合能力极超妙”。“梅维恒一个人在敦煌学、翻译学、木乃伊和吐火罗语研究四个方面保持世界领先,是这个时代的先驱者”(易华 2014)。

可以说,梅维恒的敦煌变文研究卓然成家,自成一派。他既是变文研究者,也是变文英译者;他对变文的深入考订、校注、研究确保了译文准确性;他采取的逐字翻译策略,注重再现原语形式特征。时至今日,这种翻译诗学追求在汉籍英译界并不常见;他追求忠实和准确的注释性翻译,用功之深、考订之细、校注之详,成为了敦煌变文英译的典范。迄今,国内翻译界一直比较热衷于研究梅维恒后期的英译作品,对于他早年得以进入学界的变文翻译鲜有论及。

2.梅维恒的“翻译忠实观”

梅维恒的译著很多,其翻译思想最突出的特点是强调“忠实”。他在《敦煌通俗叙事文学作品》(Tun-huangPopularNarratives, 1983)当中,他还特地指出了奈达关于注释功用的观点(Mair 1983:172),这是直接可见梅维恒受到奈达翻译观影响的明证。梅维恒从“忠实”出发,由此延伸提倡要保留、再现原文风格等形式特征,在形式和意义之间,既追求形式再现,也追求意义准确。能做到形神兼备最好,做不到的话,在直译之外,选择意译等方法。同时,不论直译还是意译,加注也是他的不二法则。作为译者,梅维恒对于原文极其尊重。从众多关于翻译的论述当中,可以看到他一以贯之的,崇尚忠实和准确的翻译思想脉络。

1983年,在《敦煌通俗叙事文学作品》译文集里,梅维恒“竭尽所能确保翻译的准确”,经过设计的译文可读性强,外行不需要反复求助于注释就能读懂(Mair 1983:172)。在处理变文的音韵效果,如押韵、排比时,梅维恒尝试使用多种方法来应对,如文字排印排版、行间音节数量(Mair 1983:7)。至于翻译的目的,梅维恒认为变文受到的关注远远不够,英译这四篇代表性作品旨在促使文学史研究者能够深入了解变文,从而探讨中国俗文学的起源和演变(Mair 1983:1)。

1990年,梅维恒翻译了帛书《老子》(TaoTeChing:TheClassicBookofIntegrityandtheWay)。他的译文经过精心的计算、编排以彰显古汉语的语言结构,读者可以识别原语语法上、句法上和风格上的特征,如虚词的位置、排比、对仗等(Mair 1990:12)。译者的基本职责就是“尽可能用自己的语言展现相似的原语文本”;译者“必须关注原文的形式、内容、风格、用词和声音”;不仅仅是传译源语的意义,而且要“复制原语的效果”(Mair 1990:13)。至于注释,梅维恒尝试在普通读者和汉学家之间取得平衡,一方面要满足初学者的好奇心和疑惑,另一方面要满足汉学家合理的要求,旨在实现译文整体性和自明性(Mair 1990:13)。

1994年,他在翻译《庄子》(WanderingontheWay:EarlyTaoistTalesandParablesofChuangTzu)时,其主要目标是“语言的准确性”,其次是庄子的语言风格,译文尽最大限度体现原文的“诗学品质”(poetic quality)(Mair 1994: xii)。作为译者,他用各种方法在英文中重现《庄子》的光彩,同时坚持“忠实于汉语原文非凡的特质”(Mair 1994: xvi)。

2007年,在《孙子兵法》(TheArtofWar:SunZi’sMilitaryMethods)译本中,梅维恒特别提出尽可能实现翻译精确的五大原则:一、为确保精确,过度直译并非必须;二、切勿太过意译;三、始终如一,但不要机械地保持;四、力求传译原文形式和特质;五、摒除注释或其他补充材料,译文必须可读。他的翻译观无疑在强调“忠实”,“译者必须完全尊重原文”,“尽最大努力尊崇原文最内在的特质”(Mair 2007:xxxv-xxxvii)。

由上可见梅维恒翻译观念的演变。具体而言,梅维恒英译敦煌变文,采用了逐字翻译策略,译文追求对等,基本上字字对应;但因过于追求对等,冗余文字多,句子比较长。译文以原语为中心,追求充分性和准确性。梅维恒的翻译技巧揭示了变文的特征,再现了变文的“杂语性”和“文学复杂性”(Boucher, et al.2006: 3)。汉学家Idema(1985:283-286)在评论中就指出梅维恒的译文顺畅,注释详尽,最大程度地展现了原文的形式特征。Yu(1986:676-677)虽然赞赏Waley和Demieville在敦煌变文西语翻译方面做出了开创性的努力,但梅维恒的译文超越了之前所有的译作,他超长的注释展现了“普遍存在于变文中的印度思想和词句”(Mair 1983)。在Kanaoka(1987:273-286)看来,梅维恒的译文非常可靠,是“第一本真正意义上的注解版变文英译”。

3.词汇层的对等

梅维恒认可逐字翻译,他在处理文字细节方面倾注了大量心血。在追求逐字翻译时,每一个汉字的意义都需要细心确认,译成“对等的”英文,如“白玉”(white jade)、“黄金”(yellow gold)、“水牛”(water-buffalo)、 “蒲桃”(grape arbour)、“三教”(Three Teachings)、“贫道”(a poor monk)、“棺槨”(coffins and caskets)、“江湖”(the rivers and lakes)、“匆忙”(hustle and bustle)、“清净”(pure and clean)。这些译文的每一个词都按照原语的结构,一一对译,保持形式上的对等。

梅维恒的译文严格追求对等,当不能移植原文时,为实现功能上的对等,他会找到相应的词来替换,如“参晨”(Orion and Lucifer)、“丰城之剑”(a sword of Toledo)、“寸寸”(inch by inch)、“街衢道路”(the avenues, boulevards, streets, and roads)、“龟鳖鼋鼍”(tortoises, turtles, terrapins and water-lizards);或增译,如“牛头”(Oxhead demons)增加了“demons”一词;或释义,“三世诸佛(the Buddhas of the past, present, and future)”将“三世”明确化,列举“过去”、“现在”、“未来”三种存在状态,将抽象的概念具体化,从而使译文更加明确,避免歧义;或者是虚化词汇的概念,如“其王威震九重,风扬八表。三边息浪,四塞尘清”。在“九重”(the whole world)、“八表”(the eight directions)、“三边”(the three borders)、“四塞”(the four frontiers)的译文中,意指“九重天”(the nine heavens)的“九重”虚化明显,与后文迭出的三个结构差异巨大,看不到原文数词“九”,这种语词上的气势也就减弱不少。

在词汇翻译的准确性上,梅维恒显示出了强大的自信。如“大王便唤业官司命司录,应时即至”,此处三种不同的职业“业官”(karma-watcher)、“司命”(fate-investigator)、“司录”(book-keeper),译文结构相近,理解准确,与另外一位译者Waley相比,梅维恒笃信自己的译文“充分地表达了这些官员的职责”(Mair 1983:234)。当然,梅维恒的译文也会出现一些失误,如“圣恩与海泉俱涌,天开与日月齐明”。梅维恒此处理解“海泉”与后文“日月”(the sun and the moon)有差异,将“海泉”译成了“海之泉”(the fountain of the ocean)而非并列的“海”与“泉”(the ocean and the spring);如果按照梅维恒对汉语并列结构的理解,以及他对文言对仗的把握,不至于犯这种错误。梅维恒的译文寻求准确,“黄金”常译为“the yellow gold”,不省略表示颜色的“黄”字。译文中特别有意思的是“紫磨黄金”(the finest red and yellow gold)与“紫磨金”(the finest gold)的翻译,这两个词组只有一字之差,但在梅维恒的译文里,后出的“紫磨金”省去了表示颜色的词,可视为变体。词汇无疑是文化的载体,文化的缺失会导致文化补偿、替换或者删节,梅维恒亦不能完美地处理此种难题。

4.句法层的对等

梅维恒一直宣扬自己要尽最大力气保留汉语原文的诗学特征。他对变文中的韵文部分倾注了大量心血,特别关注韵文中的诗律,试图将原文的节奏和韵律等,在翻译中特别展现出来。他的坚守当然有意义,他会提醒读者关注这些译文传递出来的形式特征和诗学韵味。梅维恒在敦煌变文的韵文中特别爱用对仗结构,有助于记忆和表演。对仗句本身具有鲜明的形式特征,梅维恒处理起来非常用心,尽量做到在译文中一一体现原文对称的部分,由此可见他在句法层苛求对等。

如“南槽龙马子孙乘,北牅香车妻妾用。”梅维恒的译文为“My sons and grandsons ride the dragon-horses in the southern stables,/My wives and concubines use the scented carriage outside the northern window.”译文对仗均衡,将宾语“龙马”、“香车”和状语“南槽”、“北牅”的位置适当调整,从而突出主语“子孙”、“妻妾”。总体上,译文还是保持了原文“二二三”节奏的对等,对仗这一形式特征得以充分保留。

另如“刀剜骨肉斥斥破,剑割肝肠寸寸断。”一句,梅维恒的译文为“Knives scrape the flesh from their bones, pound by pound it breaks,/Swords cut the liver and intestines, inch by inch they are severed.”原文可以分为“四三”两个节拍,“刀剜骨肉”对“剑割肝肠”,“斥斥破”对“寸寸断”;且有叠词突出音韵效果。梅维恒在译文中,用逗号将译文隔开,形式上保留两个节拍;在句序上也有明显的追求,依据原文的句序排列译文。同时为了句意完整,在“破”和“断”前面增加了主语,并将“断”这一隐性的被动关系明晰化;但在“骨肉”这个并列结构上,梅维恒处理成“肉与骨分离”的宾补结构。总体而言,梅维恒试图保持原文的形式特征,在字字对译时尽力做到形式和意义的均衡。

再如“声号叫天,岌岌汗汗;雷震动地,隐隐岸岸。向上云烟散散漫漫,向下铁锵撩撩乱乱。箭毛鬼喽喽窜窜,铜嘴鸟咤咤叫唤。”梅维恒译为“With wailing voices, they called out to heaven—moan, groan.The roar of thunder shakes the earth—rumble, bumble.Up above are clouds and smoke which tumble-jumble; down below are iron spears which jangle-tangle.Goblins with arrows for feathers chattered-scattered; birds with copper beaks wildly-widely call.”原文中有三个对仗的句子,十一处叠词,尾韵为/ɑn/,句式均齐,节奏分明,音韵和谐,视觉上有齐整之美,听觉上有音乐之美,展现了汉语诗律的独特感染力,读起来琅琅上口,优美动听。译文最为醒目、最具特色的部分是六处中间韵(internal rhyme),梅维恒甚至直接将其中四处变成了英文的押韵复合词“tumble-jumble”,“jangle-tangle”,“chattered-scattered”,“wildly-widely”,中间用连字符连接;为了以示区分,梅维恒还使用破折号将 “moan, groan”,“rumble, bumble”与前文隔开,醒目、悦耳、独特,译文形式效果非常突出。他的这些尝试旨在维护原文的韵律感和对称感,第一个对仗句译文(With wailing voices, they called out to heaven)前半部分不对称,第一句话有所改译,增加了信息。第二个对仗句最工整,句式保持最为完备。第三个对仗句“箭毛鬼”一词,译文稍显拖沓,“goblins”一词为文化词汇替换,“call”一词打破了译文中的均齐推进,突变顿生,梅维恒此处的考量可能是出于原文“叫唤”(非“叫叫”或“唤唤”)的破格之处,从而重现原文的变体。梅维恒的这些尝试,体现其诗律上的追求,但是原文尾韵和节奏上的特点并没有得到再现,韵文翻译的难度可想而知。

对于对仗结构,梅维恒时常有自己的考订,如“草青青而吐绿,花照灼而开红。”译为“Lush, lush grasses spewed forth greenness,/Bright, brilliant flowers opened in redness.”“照灼”二字,周绍良(1954:219)校读为“灼灼”,不论是从语义还是对称上来讲,这都是显而易见的校勘,但梅维恒没有接受。原因是后文同样有相同的词“照灼”,如“九夏名花,遍池亭而照灼”,以及相似的不对称结构,如“香芬芬而扑鼻,鸟噪聒而和鸣”。梅维恒在译文中同样考虑到结构的对称,至于“青青”译成“lush, lush”,梅维恒在注释中有过交代,“青青”可以理解为“菁菁”之意(Mair 1983:186),未译成“green, green”自然也就免除了后文与“greenness”搭配的俗套。

5.文字游戏体现的对等

Newmark(2001:17)曾指出,原文语言资源越丰富(如有一词多义、文字游戏、声音效果、韵律、节奏),越难有可能译出,但也更值得译出。梅维恒英译变文,遇到有文字游戏意味的原文,如互文、双关等,他会尝试去展现这些技巧,以实现形式上或功能上的对等。同时,他也会在翻译时改译原文,自己创造新的文字游戏,充分展示他高超的译笔。

在“如来涅而不死,槃而不生(The Tāthagata at-nir without dying,/He tained-vāna without being born.)”中,梅维恒将“nirvāna”拆开成“at-nir”和“tained-vāna”,玩起了“语言游戏”(linguistic trick),称之为“妙语”(punch-line),尝试保留汉语的双关修辞,并举出汉语中的例句“你喝葡,我饮萄。”(You drink the gray, I’ll have the pee.)(Mair 1983:205) 又如在“三梦见南壁下有匣,北壁下有匡。(In a third dream, he saw beneath the southern wall of his room a coffer and beneath the northern wall a pannier.)”中,梅维恒采用意译的手法玩起了文字游戏,“coffer”与“coffin”谐音,“pannier”与“pain” 谐音(Mair 1983:302)。“coffer”意指富人的“保险箱”,是“匣”的一种;“pannier”为“肩筐”,与原文“匡”亦有关联。原文的互文修辞在梅维恒的译文里转换成谐音双关,两个相近的声音表示“死亡”和“痛苦”,改变了原文的意思,但文字游戏在这里超越了意义的准确,展现梅维恒译笔的高妙,再现原文的句法特征。

在“捉我者殃,趁我者亡,急急如律令!”一句中,“急急如律令”无疑是汉语独具的咒语,出现在道教咒语结尾处,梅维恒译为“Swiftly, swiftly, in has leges.”原文意思很明确,梅维恒在注释里释义为“Do this immediately, as I command you.”他用“has leges”纯粹是从拉丁文里借用了一个“变戏法的咒文”(hocus-pocus)(Mair 1983:388),以此来展现原文的功用,译文简洁、有力、神秘,突出咒语的呼唤功能。

在“伍子胥变文”中,有多处韵文中出现“兮”字引导的骚体。梅维恒的有些译文充满了文字趣味,如“痛兮痛兮难可忍,苦兮苦兮冤复冤!”译成了“How painful! How very painful! ’Tis difficult to endure./ How bitter! How very bitter! Injustice upon injustice!”“乐兮乐兮今日乐,欢兮欢兮今日欢。”译成了“Happy, oh happy, yes how happy we are today; / Joyful, oh joyful, yes how joyful we are today!”梅维恒用重复和递进的手法,在简单的句式里营造了一种回旋的韵律和喜感,如声音/hau/和符号“!”的反复出现,表现出一种喟叹、惊奇和夸张。梅维恒通常运用“oh”来对译“兮”,但并非在每一处都“机械地保留”这个独具特色的字,有时会用“alas”或“and”或逗号来表示(Mair 1983:288)。

梅维恒英译敦煌变文中最大的难题在于“伍子胥变文”中“药名诗”的翻译,另一译者Waley直言这两段“无疑不可译”(of course untranslatable),因为“这些文字游戏不可能在英文中再造”(Mair 1960:36)。但梅维恒接受了挑战,尝试在译文中“再现文字游戏”(reproduce the plays on words),少部分双关语可以直接翻译成英文(Mair 1983:275),并大量加注,长达五页,共七十四条,重复七处,其中四十七条列有对应的拉丁药名。原文为伍子胥的妻子与他隔墙问答,“妾是伍茄之妇细辛,早仕於梁,就礼未及当归,使妾闲居独活。……”伍子胥答曰:“……余乃返步当归,芎穷至此。我之羊齿,非是狼牙。桔梗之情,愿知其意。”这两首药名诗很长,共提到药名七十一处。原文如此具有特色,梅维恒的译文不得不采用各种手段来实现修辞上、语义上、文化上的特质。检视译文,对应词汇的文字游戏有“槟榔”(Traveller’s Joy)、“藜芦”(hell-of-a-bore)、“莨菪”(jackinthepulpit)、“枳壳”(Butter and Eggs)、“远行”(Robin-Run-Around)、“刘寄奴”(奇蒿,Rose Hips)、“徐长卿”(蛇痢草,Nelson Rockyfeldspar)等等。至于句子,试举一例。梅维恒将“余乃生於巴蜀,长在藿乡,父是蜈公,生居贝母。”译为“I was born in Castoria and grew up in Betony Wood; / My father was a Scorpio, my mother a true Lily-of the-valley.”译文已经完全变成意译,对应名词没有展现原文的语音特色,但均往“药”上靠,语义双关。“Castoria”小写意为“小儿泻药”;“Betony Wood”倒过来写成“wood betony”是唇形科植物“药水苏”,以根茎入药;“Scorpio”意指“蝎子”(scorpion),可入药;“lily of the valley”是种北美常见的园艺花“铃兰”,但是小孩吃了会中毒。

梅维恒的翻译“药名诗”的尝试,是不可译而为之译。正如他在“桔梗之情,愿知其意。”的注释中所言,修改译文是为了“好玩”(for fun),为了明确句子的意思(Mair 1983:279)。他这种创造性的尝试值得尊敬,不论是为了好玩还是挑战前人,他在译文之外细致地解释了原文的每一种药名,每一处双关,补充了大量的信息,充分展现了源语的语言特色和文化特色。

6.注释丰厚以确保忠实

除了具体的实现对等的技巧之外,梅维恒追求忠实的底气来自于注释。大量加注是梅维恒翻译敦煌变文和中国典籍的一大特色,他认同奈达对于注释功用的解释;作为字面翻译必不可少的校正手段,注释主要有两大功能:一是“纠正语言和文化上的差异”(包含解释互相矛盾的风俗、确定不知名的地点或物体、给出对应的度量衡、提供文字游戏方面的信息以及专有名词的补充资料);二是“补充有助于理解存疑文献的历史文化背景知识”(Nida 1964:238-239)。Nida(1964:159)在追求形式对等的过程中提出“gloss translation”的概念,为了帮助目标语读者理解译文,这种“逐字翻译”可能需要大量的注释。这种翻译能够成为学者的助手,或有益于读者更深地理解原语语言和文化的各种要素。由此可见,注释性翻译(annotated translation)是追求形式对等的有效途径。注释等附属材料体现译者坚持何种翻译策略而造就的译文风格(Baker 2000:245),是译者的“脚印”footprint,一种“研究资产”(assets for research)(Paloposki 2010:89)。

梅维恒所译四篇变文,注释页数要比译文页数还多出一页,可见其注释繁复、细致之处。总体而言,敦煌变文原语文本的特征、译文序言和额外的注释,都符合纽马克(Newmark 2001:37-38)所说的“学术型翻译”。事实上,注释提供了历史、文本、语境等有助于译文的理解的信息(张佩瑶 2010:2)。同样是译注高手的单德兴(2004:128)曾提出译注经典的目标在于“学术翻译”,强调研究与翻译的融合,“展现翻译的决策过程”(decision-making process),即向读者明示“其中的各种典故,不同的诠释,不同的选项(options)与抉择,各自的得失,以及最后的决定。”梅维恒丰厚的注释全面展现了他在翻译中的决策过程和汉学功力,不仅仅只有“解释”,也有“评论”,揭示了注释性翻译的内涵。

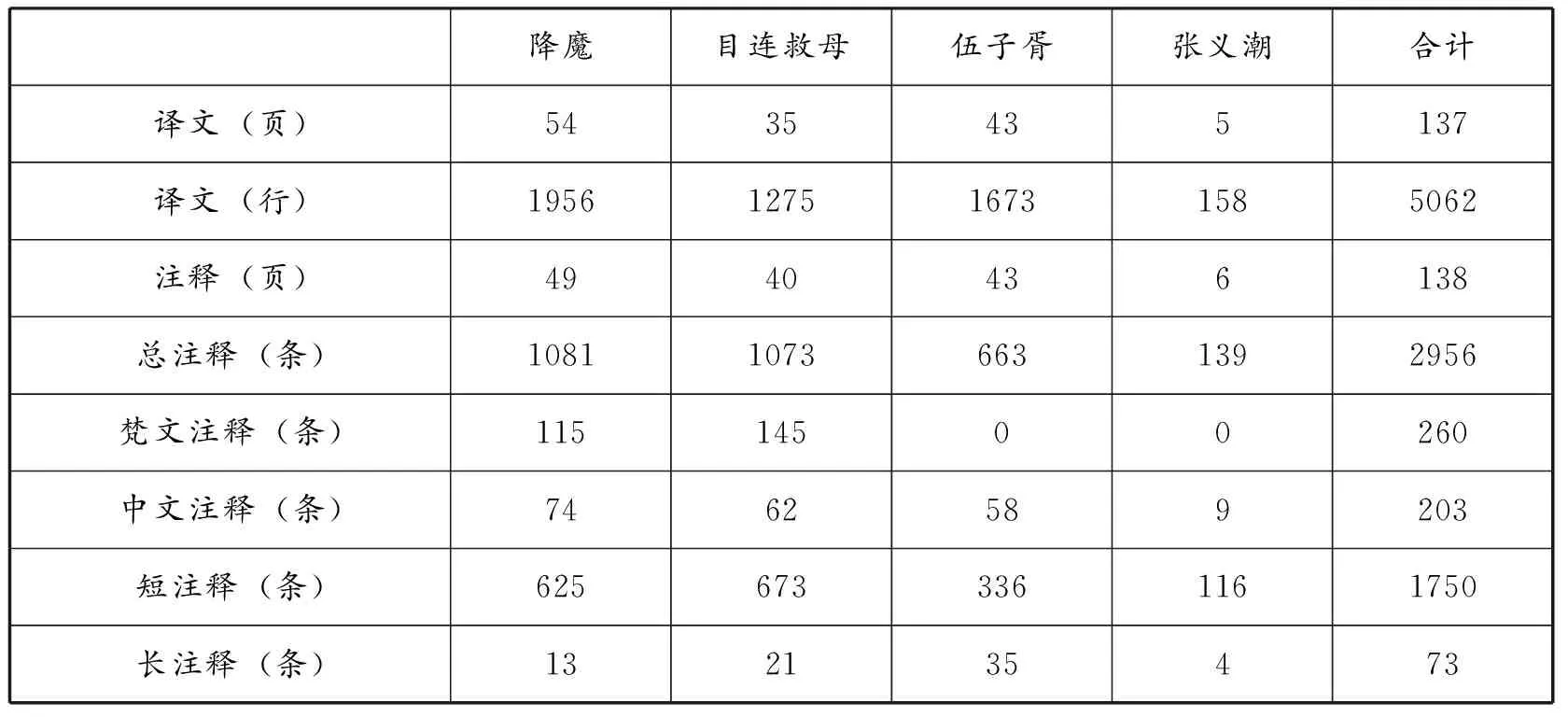

表1 梅维恒译文和注释统计

如“表1”所示,梅维恒精选四篇变文译注成集,其中前三篇变文篇幅比较长,“张义潮变文”比较短;按内容可以分为两类:佛教故事(“降魔变文”、“目连救母变文”)和世俗故事(“伍子胥变文”、“张义潮变文”);注释篇幅超过译文篇幅。译文注释条目多寡依次可见为“降魔变文”、“目连救母变文”、“伍子胥变文”、“张义潮变文”;但是从总页数来看,“伍子胥变文”要多于“目连救母变文”。经统计,只有一行的短注释均超过了一半的数量;十行及以上的长注释数量并不多,唯“伍子胥变文”有长注释三十五条,其中最长的一条注释篇幅有五页之多。此外,梅维恒在注释中还用中文直接解释,如“So遂即”、“origin根源”、“bawdy猖=倡/娼”、“shaky棹→掉”、“wings翊→翌=翼”、“lances锵→鎗=槍”、“envy 姤→妬=妒(!)”、“brush模=摸(=摹=撫)”、“end 戒下→解夏”等,不懂中文的读者根本就看不懂;佛教故事的注释还有一个明显特点——梵文回译。在注释中,梅维恒直接采用梵文斜体来解释,如“Wisdom,Prajā.”、“monk,Upādhyāya.”、“precepts,Vidhi-bhraa.”、 “formless,Animitta;nirābhāsa;alakana.”、“Great Sage,Mahā-muni;mahā-ayah.”、“heterodoxy,*Mithyādhvaja(?);*mithyāketu(?).”佛教故事变文中的梵文回译体现了梅维恒所称的变文源自印度文学的观念,同时他希望自己的梵文对等词汇对印度学家和修习佛学的学生有所帮助(Mair 1983:172)。

为确保译文的准确性和充分性,梅维恒在翻译过程中,大量采用了前人的研究成果。

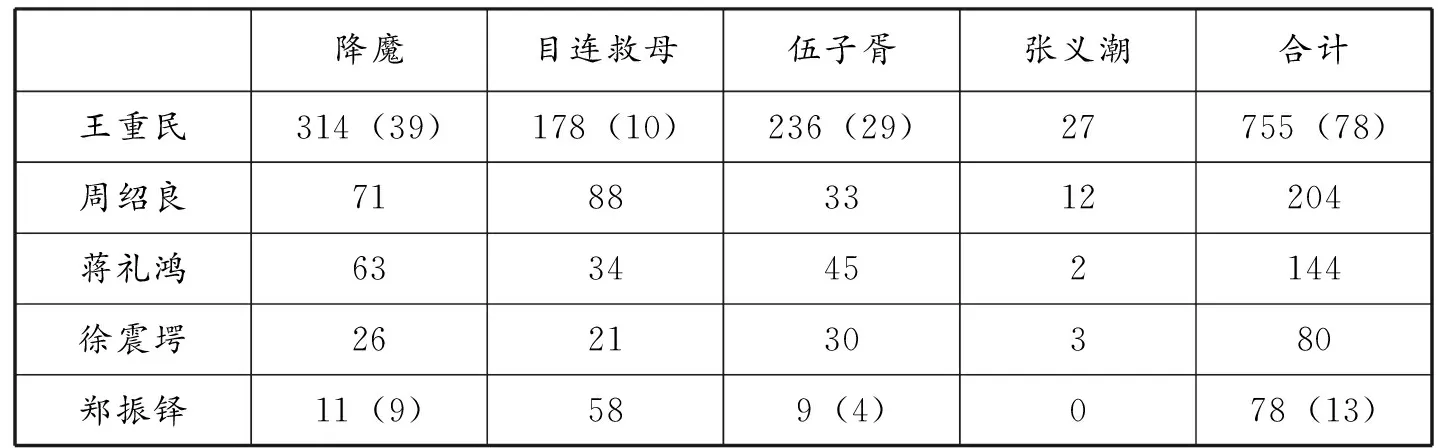

表2 梅维恒注释中文文献引用情况

如“表2”所示,在变文原文文本编纂、校读方面,首先,因原文参照了王重民等编著的《敦煌变文集》(1957),所以编者的样文和校注大量出现在梅维恒的注释中,达七百五十五处;其次,梅维恒引用周绍良所编《敦煌变文汇录》(1955)二百零四处;再次,梅维恒也较多地参照了徐震堮的两篇论文(“敦煌变文集校记补正”、“敦煌变文集校记再补”,1958),以及郑振铎编撰的《中国俗文学史》(1954)和《世界文库》(1935,引用次数较少,只有十三处)。在敦煌变文文字学研究方面,梅维恒引用蒋礼鸿所编《敦煌变文字义通释》(1962)一百四十四处。

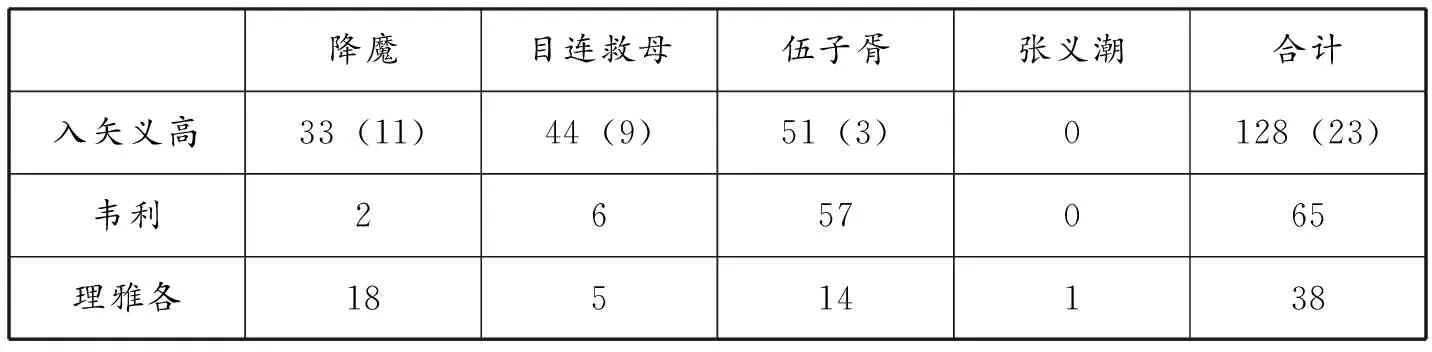

表3 梅维恒注释外文文献引用情况

如“表3”所示,梅维恒在翻译和注释过程中,还参照了Waley的英译本(共六十五处,译文来自《敦煌歌谣与故事集》,1960,计有二十六篇变文,“降魔变文”、“张义潮变文”未译)和入矢义高的日译本(共一百零五处,译文来自《佛教文学集》,1975,计有九篇变文,“张义潮变文”未译)。梅维恒比较相信日本学者入矢义高的研究,引用他编纂的小册子(《敦煌变文集口语词汇索引》,1961)二十三处。就考订中涉及的中国古典文化,梅维恒引述较多的译文来自Legge所译五卷本《中国经典》,计有三十八处。有趣的是,Waley也译过很多中国经典,但是梅维恒并不认可,未引用任何一处。

梅维恒的注释并不讲究“经济性”,内容多、广、杂。Kanaoka(1987:280-281)曾指出,梅维恒的译文如此严格按照字面翻译,很多注释并无必要。如“目连救母变文”中“潭中烟霞碧,天尽远路红。”一句,“碧”(greenish)注成“Pea soup fog(!)”就不明所以了,至于“红”(red)的注释更无必要;又如“伍子胥变文”中“市无二价”一句,梅维恒联想到商店中的“不二价”;“精神愰惚”中的“愰惚”一词意思明了,梅维恒能在注释中列举众多同义词“恍惚、惚恍、怳忽、慌惚”。如此一来,注释过多也会成为一种负担,失之边界过宽,联想过泛。

7.结语

坚持采用注释性翻译的梅维恒,作为注释者,他成了观点之间、文化之间不可或缺的解释者(Hunter 2003)。梅维恒追求忠实的原因在于他将汉语的形式特征放在极其重要的位置,通过各种手段和技巧,在寻求意义的准确的前提下,尝试在英语中最大可能地保留原文的形式特征以求对等。同时大量的注释展现他整个翻译决策的过程,从而形成他独有的特色。梅维恒在接受专门研究《孙子兵法》的网站“sonshi.com”的访谈时,他曾这样论述翻译:“尽最大努力,一方面要保持其精确,另一方面还要注意以英语来表现出原文的风格和结构。……我甚至试图以英语来重现原文中音律和诗性的特质”(Mair 2008)。由此反观他二十多年的译路历程,可以看到,无论是变文研究成就,还是翻译思想;无论是译文的形式特征,还是详细具体的译例,梅维恒展现了一种深度、一种广度、一种厚度。

Baker, M.2000.Towards a methodology for investigating the style of a literary translator[J].Target(2): 241-266.

Boucher, D., Schmid, N.& Sen, Tansen.2006.The scholarly contributions of Professor Victor H.Mair: A Retrospective Survey[J].AsiaMajor(1/2):1-11.

Hunter, G.2005.The social function of annotation[A].Thompson, A.& McMullan, G.(eds.).InArden:EditingShakespeare—EssaysinHonourofRichardProudfoot[C].London: Thomson Learning, 177-192.

Idema, W.1985.Victor H.Mair,Tun-huangPopularNarratives(Book Review) [J].T’oungPao(4/5): 283-286.

Kanaoka, Shōko.1987.Tun-huangPopularNarratives(Book Review) [J].AsianFolkloreStudies(46): 273-286.

Mair, V.1983.Tun-huangPopularNarratives[M].New York: Cambridge University Press.

Mair, V.1990.TaoTeChing:TheClassicBookofIntegrityandtheWay[M].New York: Bantam Books.

Mair, V.1994.WanderingontheWay:EarlyTaoistTalesandParablesofChuangTzu[M].New York: Bantam Books.

Mair, V.2007.TheArtofWar:SunZi’sMilitaryMethods[M].New York: Columbia University Press.

Mair, V.2008.Interview with Victor Mair[EB/OL].[2016-8-17].https://www.sonshi.com/victor-mair-interview.html

Newmark, P.2001.ATextbookofTranslation[M].New York: Pearson Educational Limited.

Nida, E.1964.TowardaScienceofTranslating:WithSpecialReferencetoPrinciplesandProceduresInvolvedinBibleTranslating[M].Leiden: E.J.Brill.

Paloposki, O.2010.The translator’s footprints[A].Kinnunen, T.& Koskinen, K.(eds.).Translators’Agency[C].Tampere: Tampere University Press, 86-107.

Waley, A.1960.BalladsandStoriesfromTun-Huang[M].London: Allen and Unwin.

Yu, Anthony C.1986.Victor H.Mair,Tun-huangPopularNarratives(Book Review) [J].HarvardJournalofAsiaticStudies(2): 674-679.

安平秋、安乐哲,2001,《北美汉学家辞典》[Z]。北京: 人民文学出版社。

季羡林,2011,“序”[美]梅维恒著,王邦维等译,《绘画与表演——中国的看图讲故事和它的印度起源》[M]。北京:北京燕山出版社。

潘晟,2006,美国汉学家梅维恒的变文研究[D],华东师范大学硕士学位论文。

[英]绥夫特著,单德兴译注,2004,《格理弗游记》[M]。台北: 联经出版社。

易华,2014,梅维恒与汉学研究的不解情缘[N],《中国社会科学报》,8-6。

张佩瑶编著,2010,《中国翻译话语英译选集:从最早期到佛典翻译》(上册)[C]。上海:上海外语教育出版社。

周绍良编,1954,敦煌变文汇录[C]。上海:上海出版公司。

(肖志兵:福建工程学院人文学院讲师)

通讯地址:350108福建省福州市大学城学府路3号田家炳楼福建工程学院人文学院

*本文系福建省教育厅一般项目“亚瑟·韦利英译敦煌变文研究”的阶段性成果,项目号JAS150403。

H059

A

2095-9648(2017)01-0008-07

2016-12-28