本科护患沟通教学模式的改革与应用研究

苏 茜,王惠珍,李 桃,王 桥

(1.广州医科大学护理学院,广州 510180;2.南方医科大学护理学院,广州 510515;3.广东省第二中医院普外科,广州 510095)

本科护患沟通教学模式的改革与应用研究

苏 茜1,王惠珍2,李 桃1,王 桥3

(1.广州医科大学护理学院,广州 510180;2.南方医科大学护理学院,广州 510515;3.广东省第二中医院普外科,广州 510095)

当今社会,医护人员在公众心目中形成了负面形象。医患纠纷频发,医护工作俨然已演变为高危职业[1]。虽然矛盾的触发有深层次的原因,但与当下医护人员沟通意识淡薄,沟通能力欠缺关系密切[2]。改善护患沟通是增进医患互信,构建和谐医患/护患关系的重要基础,是维护医患双方权益的根本保证,也是减少医疗纠纷的必要策略[3]。当下护患沟通教学面临着一系列难题,包括教学理念落后、教学内容滞后、教学方法单一等[4]。传统的“三段式”教学模式已难以适应当代医学教育模式的改革,护患沟通的教学应贯穿于护生在校学习与毕业临床实践的始终,要进一步强调理论与实践相结合。因此,“三段式”向“同步式”的转变势在必行。本研究将以“同步式”教学模式为教学改革突破口,以期让该课程设置更合理,教学活动更生动,教学感受更真实,教学效果更理想。

1 资料与方法

1.1 一般资料 发放邀请函,说明研究目的、内容、要求,邀请广州医科大学护理学院护理专业2011级(129人)、2012级(97人)全体本科生参与研究。采用便利抽样,非同期对照的类试验研究设计。2011级护生作为对照组,2012级护生作为教改组。采用非同期对照研究设计,故不存在伦理问题。

1.2 方法

1.2.1 教学方法 对照组采用“三段式”教学法:第1阶段为课堂教学阶段,第2阶段为实验室教学阶段,在沟通实验课上模拟沟通场景,进行案例设置、角色扮演,第3阶段为毕业实习兼顾临床沟通实践阶段。教改组采用“同步式”教学法:课堂教学、实验室教学、临床实践教学同步进行。相关章节理论学习完毕,立即通过角色扮演、案例设置等教学手段在实验室进行模拟沟通实践,紧接着将学生带入临床,进行与患者面对面的治疗性沟通实践。临床沟通全程由学院专职教师与临床带教老师共同指导,进行质量控制,帮助护生做好沟通准备工作,包括选择沟通对象,与其建立和谐关系、明确沟通主题、准备沟通内容等。沟通全程结束后,指导老师予以评价及建议,护生做好沟通报告的撰写。

1.2.2 评价方法 (1)标准化量表测量沟通能力:采用自评《护生临床沟通能力测评量表》,共28个条目,6个维度,分别为建立和谐关系、敏锐倾听、确认患者问题、共同参与、传递有效信息、验证感受,各维度及总分均在1~4分,分数越高代表沟通能力越高;总量表的内容效度为0.84,Cronbach′sα系数为0.84,分半信度为0.70,重测相关系数为0.84;各维度的Cronbach′sα系数为0.67~0.80,分半信度为0.56~0.81,重测相关系数为0.61~0.85[5]。本研究中总的Cronbachs′α系数为0.769,建立和谐关系、敏锐倾听、确认患者问题、共同参与、传递有效信息、验证感受各维度的Cronbach′sα系数分别为0.759、0.676、0.740、0.679、0.613、0.777。为尽量保证调查结果的真实性,在护生学完《护患沟通》课程、课程成绩公布后,请护生进行问卷调查,规定统一指导语,由研究对象独立完成,不要求署名,调查问卷当场回收。(2)自制问卷调查:采用自制问卷调查教改组护生对“同步式”模式的认知及评价,内容包括教学理念、教学方法、教学效果,共12个条目,评价分赞成、中立、反对3个等级。

2 结 果

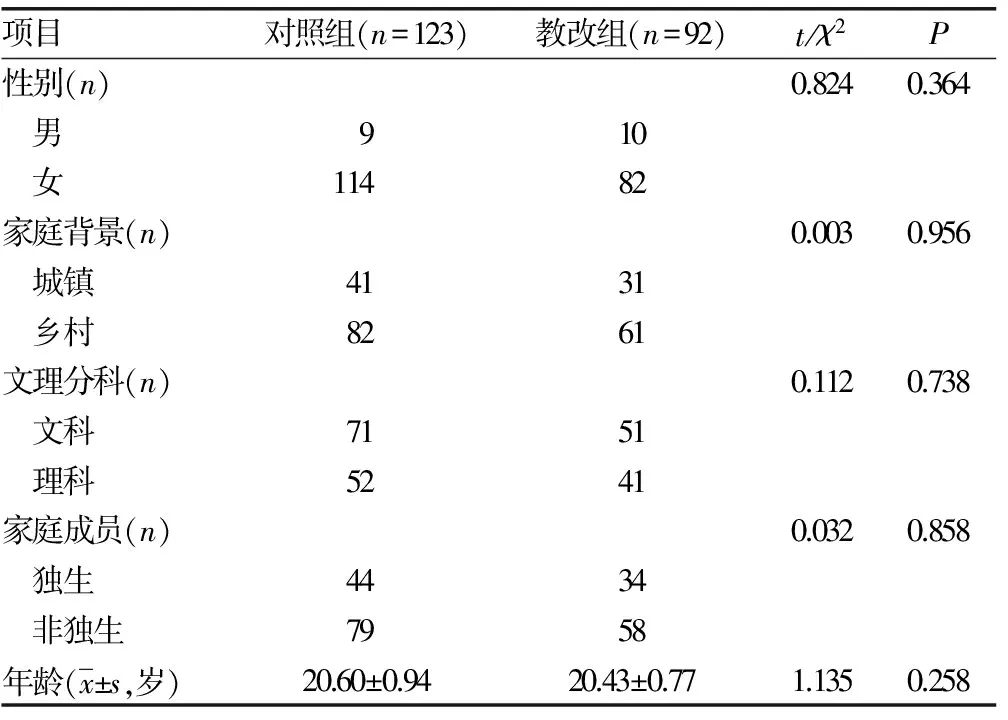

2.1 两组一般资料比较 说明研究目的后,所有研究对象均愿意参加本研究。最终教改组92人完成全部研究,其中2人因病假、3人因事假未能完成所有环节;对照组最终123人完成全部研究,其中6人未参与问卷调查。总样本流失率为4.8%(11/226),共215人完成全部研究,年龄19~23岁,平均(20.50±0.85)岁。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组一般资料比较见表1。

表1 两组一般资料的比较

2.2 两组临床沟通能力得分比较 教改组护生沟通能力总分、建立和谐关系、敏锐倾听、确认患者问题、共同参与得分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

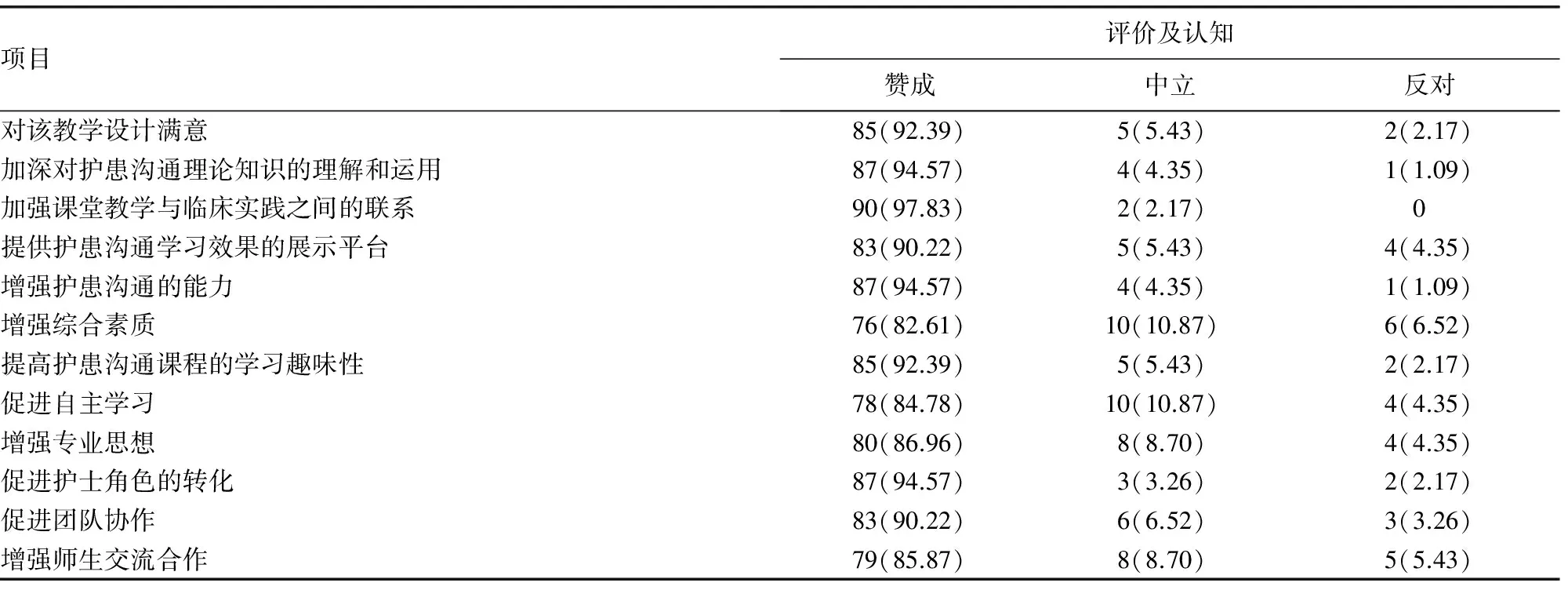

2.3 教改组对“同步式”模式的认知及评价 教改组92.39%的护生对“同步式”教改模式满意,且认知评价总体较高,见表3。

表2 两组临床沟通能力得分比较,分)

表3 教改组对“同步式”沟通实践的认知及评价[n=92,n(%)]

3 讨 论

“三段式”护患沟通教学模式尚存在不足。本研究显示,“三段式”护患沟通教学模式教学效果一般。另有研究显示,现有的医患沟通教育模式加速了医护人员沟通意识的淡漠与沟通技能的缺失[6]。这可能与以下原因有关:(1)课堂教学阶段护患沟通课程设置不合理。调查显示,仅有52.1%的高等医学院校开设了《医患沟通》课程[4]。护患沟通课程往往以高校专职教师理论授课的选修课形式为主,总学时数少,实验课所占比例过低,临床实践缺乏,使得护患沟通课程理论与临床实践严重脱节,设置不合理。(2)毕业实习阶段医院对护患沟通培训效果不理想。实习阶段侧重于对护生基本理论、基础知识、基本技能的培养。实习护生学习任务繁重、临床工作压力大,加上部分带教老师自身护患沟通意识淡薄,不注重对护生沟通能力的培养,使得该阶段护患沟通培训教学效果不理想,实习生心理准备不足,知识储备不够,沟通技巧缺乏[7]。

“同步式”护患沟通教学模式具备优势。本研究显示,对比“三段式”教学模式,“同步式”护患沟通教学模式更能提高护生的临床沟通能力,增强教学效果,更易被护生接受。这可能与以下原因有关:(1)“同步式”模式能提高护生临床沟通能力,增强教学效果。有研究显示,通过鲜活的、真实的面对面沟通体验,可使医学生深刻认识到良好医患沟通的重要性[8]。本研究结果与之趋同。“三段式”护患沟通教学模式往往注重理论教学,间隔1~2年后再进行临床沟通训练。由于间隔时间太久,且未经过实践巩固,大多会被淡忘,不利于护生扎实系统地掌握护患沟通知识与技能。本研究中“同步式”护患沟通教学注重理论与实践紧密结合,强化沟通的理论学习与技能掌握,因而能提高护生临床沟通能力,增强教学效果。(2)“同步式”模式让护生满意并取得认同。新的社会语境下,仅靠理论授课不能充分调动学生的积极性与学习兴趣,在“医学人文最有效的教学方式”的调查中,对临床实践的认同度最高[8],本研究与之结果趋同。有调查表明,若能安排临床医务人员参与医患沟通课程授课,会提升医学生对课程的认同与理解[9]。“同步式”教学模式整合了院校与临床的资源,临床教师全程支持与参与,护生体验到通过沟通帮助患者所带来的满足与快乐,挖掘并发挥自身的潜能,因而能获得护生的满意及认同。

综上所述,结合医学教育发展实情,顺应医学模式的转变,强调沟通理论与实践相结合,整合教学资源,将“三段式”向“同步式”护患沟通教学模式转化,能提高护生的临床沟通能力,增强教学效果,易于为护生接受,值得推广。

[1]Chinesedoctorsareunderthreat[J].Lancet,2010,376(9742):657.

[2]李战辉,曾健,余海浪,等.年轻医生面临的医患纠纷成因及沟通技巧[J].医学与哲学,2012,33(6):71-73.

[3]苏玉菊.论四维视角下之医患沟通[J].医学与哲学,2011,32(3):35-36.

[4]陈化,田冬霞,林楠.从医学人文教师的视角审视医学人文教学——一种实证研究[J].卫生软科学,2013,27(10):622-625.

[5]杨芳宇,沈宁,李占江.护生临床沟通能力测评量表的初步编制[J].中华现代护理杂志,2010,16(31):3721-3724.

[6]HuangSL,DingXY.ViolenceagainstChinesehealth-careworkers[J].Lancet,2011,377(9779):1747.

[7]高卉,白育庭,张文,等.临床实习教学中医患纠纷的成因及对策探讨[J].时珍国医国药,2010,21(1):179-180.

[8]王锦帆,季国忠,卢长艳.医学人文融入临床实践教学的探索[J].医学与哲学,2013,34(19):68-71.

[9]田冬霞,林杰才,陈化.医学本科生对于医患沟通技能学习态度之探索性研究[J].中国医学伦理学,2013,26(1):59-61.

2015年广东省高等教育教学改革项目(B16036072);2014年广州市教育科学“十二五”规划课题青年专项项目(1201450290)。 作者简介:苏茜(1984-),讲师,博士,主要从事高等护理教育研究。

�学教育·

10.3969/j.issn.1671-8348.2016.35.042

R-05;G

B

1671-8348(2016)35-5026-02

2016-05-24

2016-08-12)