语言适应论视域下科技翻译思维的建构

广西科技大学 罗迪江 景 岫

语言适应论视域下科技翻译思维的建构

广西科技大学 罗迪江 景 岫

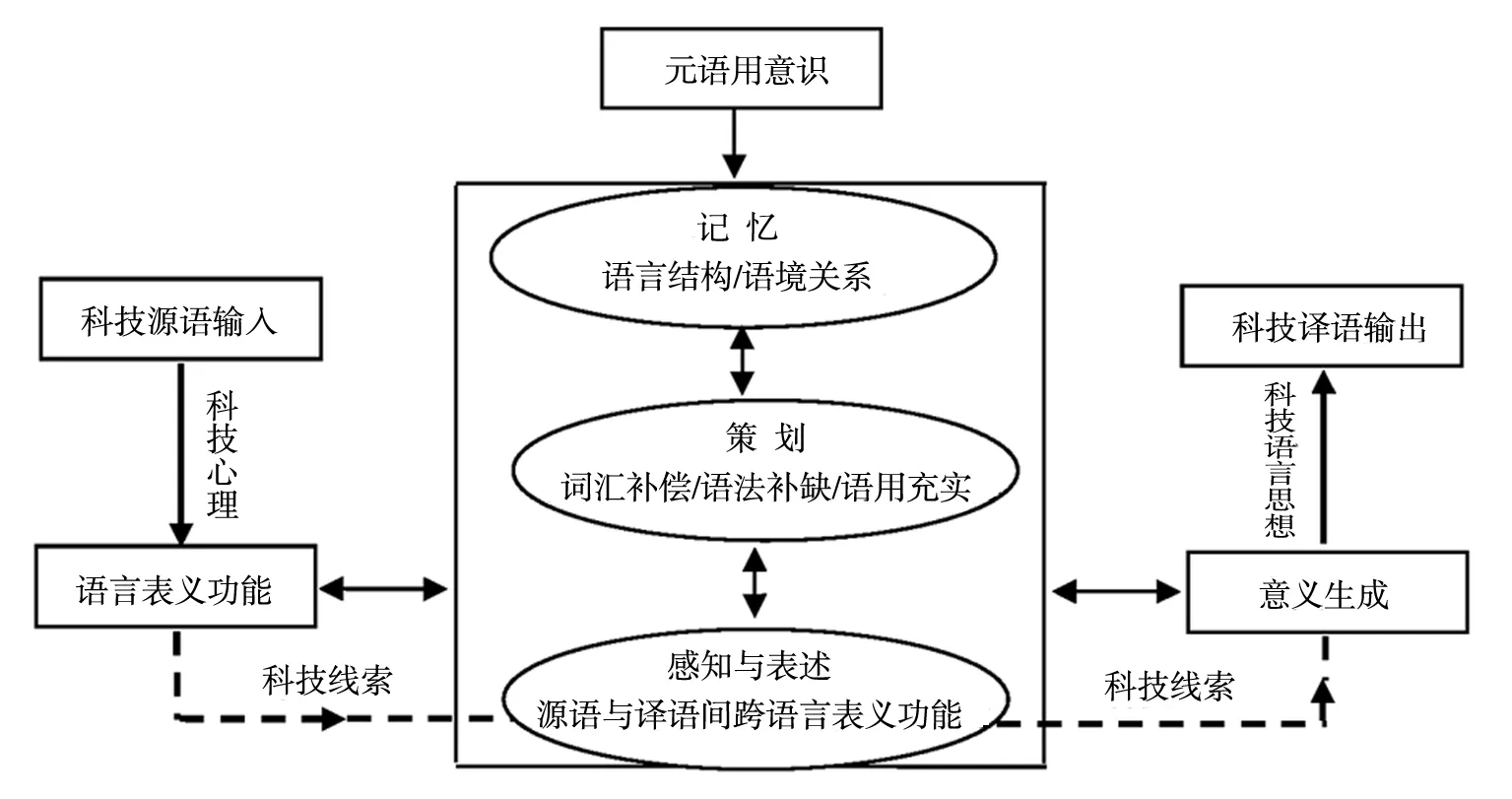

语言适应论框架下,科技翻译思维是一种以科技信息为导向、以科技线索为视界的“思想驱动”的认知思维活动,是各种科技因素、科技主体、语言结构、语码转换等相互交织的复杂心理认知过程。这个信息思维过程包含科技元语用意识、科技心理与科技语言思想,需要运用词汇补偿、语法补缺与语用充实等翻译策略,才能实现科技翻译的恰当再现。

语言适应论;科技翻译;思维建构

一、引言

随着对科技翻译的深入研究,人们需要突破基于简单性思维范式的认识局限,展开对科技翻译思维进行一次整体性功能综观的认知新视野。在科技翻译范畴里,无论是机械工程与汽车技术领域,还是商务英语以及旅游英语领域,都存在翻译的整体性与动态性而需要进行整体性功能综观。整体性功能综观已成为反思科技翻译、认知科技翻译、理解科技翻译与诠释科技翻译的新的思考原点。这种新的思考原点又离不开最明显却又似乎是最难以把握的一个难题,那就是如何反思、认识、理解与建构科技翻译的思维过程。在这种情况下,科技翻译研究面临着对科技翻译思想建构的再思考。如何建构科技翻译思维,已成为当前科技翻译探讨的重要议题之一,也是反思“在当今信息化、数字化、网络化的背景下翻译服务需求迅猛增长、规模日益扩大、周期越来越短、信息处理的速度以及应用信息程度以几何级数地增长,这些都挑战着、颠覆着一支笔、一张纸、一部字典的传统翻译模式”(张政 2014)的现实而又迫切的重要议题。Verschueren提出的语言适应论(Linguistic Adaptation Theory)为我们提供了一个建构科技翻译思维的理论框架与研究视角。本文试图以此为切入点,努力勾勒出科技翻译思维的过程,从而为有效地建构科技翻译思维提供整体性功能的视角和启示性研究的思路。

二、语言适应论与科技翻译思维

语言适应论是基于欧洲大陆学派的语用综观论,把语用学视为对语言的一种综观(a perspective on language)并提出了“认知—社会—文化”为一体的整体性功能综观的语言分析模式(Verschueren 2000: 16)。语言适应论将语言分析模式建立在一些相辅相成的核心概念之上,如意义建构、意义涌现、动态性、变异性、商讨性与适应性。那么,语言分析模式就意味着:其一,用语言表达意义是一个动态过程,因人们适应语言的意识程度不同而导致语境和语言结构之间关系出现变化,从而影响意义的理解和表达,因此,语言的解释不是静态给定的而是动态生成的;其二,语言的解释需要语言使用者的认知心理因素或意识程度(salience)来处理,意识程度被视为语言使用者生成意义的心理依据与认知基础,它包括元语用意识(matapragmatic awareness)、社会心理(mind in society)与语言思想(language ideologies)。作为一种新的语用学理论,它一反传统英美学派分相论的思维方式,批判并超越了以基本分析单元为核心的单一分析模式,定向于语言综观分析方法的研究并建构起一种具有变异性、商讨性与适应性的整体性思想模式。作为一种整体论的理论框架,整体性功能综观为语言适应论对科技翻译思维的建构廓清了方法论指向与认识论路径。这既为理解与把握科技翻译的本质属性与思维建构提供了科学性的脉络与整体性的思想,也对探究科技翻译的本质属性与思维建构具有重要的方法论价值和认识论意义。

(一)科技翻译的元语用意识

在语言适应论的框架下,科技翻译的思维首先表现为译者的自我意识反应,即译者对科技知识状态的元语用意识,是对科技知识做出调整和商讨的自我监控过程,是对科技信息进行感知、策划与映射的自我意识能力调控过程。“意识能力是与生俱来的,是人脑的一种机能。人们通过自己的眼、耳、鼻、舌、身等的感官感知外界事物的种种物理信息,意识首先就是主体对信息感知后的产物,反映为主体大脑里的映象”(徐盛桓 2012)。那么,科技翻译不是在真空中发生的,它依赖于译者对科技信息的元语用意识程度或意识能力。它是主体对科技信息感知后的产物,反映为译者大脑里生成的科技信息映象,表现为一个动态的复杂思维过程。“思维由现行表征中大脑驱动的变化组成,涉及逻辑规则、启发式规则的应用、问题求解策略、决策、策划以及复杂理解的过程”(Gilhooly 1998: 6)。因此,科技翻译所采取的策略、决策、策划与理解等认知信息处理有赖于译者的元语用意识。如果译者的元语用意识程度较高,译者会有意识地把科技语篇的句法、词汇、语言特征看作一种潜在的科技线索(scientific-technical clues)并借此进行自上而下的操作与自下而上的调整,从而完成科技语篇有关翻译策略、决策、策划与理解等认知信息加工。换言之,译者试图在科技语篇中从科技信息、句法特征与词汇关系等方面寻求出潜在与隐含的科技线索,以使科技语篇以科技语言表义功能的方式与译语联系起来。可以说,元语用意识是译者进行语码转换、意义生成与源语再现的心理依据。译者的元语用意识越高,译者对科技信息的元语用意识就越强,运用科技翻译策略对科技信息的认知处理就越有效,就能最大限度地减轻译者的工作负荷。

(二)科技翻译的科技心理

科技心理是译者对科技语篇的感知及其表述、策划与记忆的过程,它的实现有赖于科技语境。科技语境是译者关于科技信息的推想子集与推理子集,涉及记忆、策划、感知与表述等认知加工与信息加工过程的科技心理构式(psychological construct)。译者正是通过感知科技语篇并加以跨语言表达,使之成为译语读者可理解的内容,以达到翻译的目的。策划是以译者对科技语言结构与语境关系的记忆为基础而实施的诸如词汇补偿、语法补缺与语用充实等翻译认知策略,使译语与源语之间实现语言表义功能的对等。记忆是指心理因素对已经存在的科技信息造成的影响,从而表现为识别与回忆过程。由记忆、策划、感知与表述等驱动的科技心理对科技信息进行认知加工处理,建构一个关于科技语篇与科技信息的认识表征与心理表征。它如同皮亚杰(Piaget 1972)所说的同化机制(assimilation)与调节机制(accommodation),共同刺激译者以科技心理为认知指向、以科技语境为影响因素,对科技信息进行长时记忆与有效策划,从译者的记忆中提取已知的科技信息,对源语语篇的科技信息进行感知与表述,增强译者对科技翻译的元语用意识程度,促使译者采取词汇补偿、语法补缺与语用充实等翻译策略实现译语与源语之间语言表义功能的对等。因此,译者的科技心理越完善,则科技信息存储量越大,对科技信息的元语用意识就越强,对源语科技信息的感知与表述等认知处理就越有效,译语与源语之间的语言表义功能就越趋同。

(三)科技翻译的科技语言思想

特定的科技心理与特定概念、特定的科技语篇之间的相互匹配,就会形成约定俗成的科技语言思想,即译者内在所具有的翻译惯用技能与翻译认知策略。科技语言思想体现了科技翻译的思维方法与思想方法,它是以科技信息为基点,以科技线索为视界,是科技翻译元语用意识与科技心理的提升与凝练,既是科技翻译的输入器又是科技翻译的输出器。作为科技翻译的输入器,它要求译者通过科技心理对科技语篇进行意义建构与动态生成,而且译者对科技语篇的语言表义功能的阐释会随着科技语境的变化而变化,这就体现了科技语言具有“变异性、商讨性与适应性”(Verschueren 2000: 55-56)。另一方面,作为科技翻译的输出器,它要求译者通过词汇补偿、语法补缺与语用充实等科技翻译策略来选择恰当的语符、语码、语体与语篇,形成有效和恰当的科技语言思想。可以说,科技语言思想是译者与科技信息记忆、策划以及科技思维相互交织的互动结果,它依赖于科技线索所内嵌的科技意蕴去识解科技语篇中缺省的信息或冗余的信息,从而通过词汇补偿、语法补缺、语用充实等翻译策略对科技语篇进行认知处理,实现源语与译语之间语言表义功能的对等。

综上所述,科技翻译的思维是“一系列认知功能协同作用,并提取和加工处理存储知识的结构”(赵彦春 2003: 120)。它是一种以科技信息为导向,以科技线索为视界的“思想驱动”(idea driven)的认知思维活动,是各种科技因素、科技主体、语言结构、语码转换等相互交织、相互作用的复杂心理认知过程。它按照自上而下的研究路径,以“元语用意识—记忆—策划—感知—表述”的方式来处理科技语篇的翻译,通过科技心理与科技语言思想来实施词汇补偿、语法补缺与语用充实等翻译策略,从而实现科技翻译源语与译语之间语言表义功能的恰当再现与语篇对等。语言适应论框架下科技翻译思维的建构图示如下:

三、科技翻译思维建构下的翻译认知策略

科技翻译是一个用语言表达意义的从原文符号转换成译文符号系统的动态过程,其重要特征是生成的动态性、建构性、涌现性与受限性(罗迪江、景岫 2016)。科技翻译的重要特征为科技翻译思维建构提供了认知心理基础,而科技翻译的思维建构为译者提供一种科技翻译新视野与新方法,既展示了一种科技翻译更广阔的思想方法,又展开为对科技翻译本质的考察与探讨。更确切地说,科技翻译思维建构表现为一种具体的翻译认知策略,包括科技翻译的词汇补偿、语法补缺与语用充实。它以科技线索作为判断科技翻译是否具有对等的基准,把翻译的信息归入科技语境的维度中,通过思维建构来生成源语与译语之间具有科技语言思想的语言表义功能。

(一)科技翻译的词汇补偿

科技语篇是由一系列科技词汇构成的,每个词汇都蕴含着独特的科技信息,这种科技信息为译语中的语言表义功能及其信息空缺提供了解释。Sinclair(1991: 103)指出,词汇必须内嵌于某种结构之中才能指称具体意义。由于科技词汇的变异性、商讨性与适应性,常常出现词汇缺省现象,它是“当下不出现在文本语符序列中但能为主体直观和感知到的东西,是一种意义潜势”(曾利沙 2004: 78)。语言结构缺省是科技翻译过程中不可避免的问题,最根本的原因在于科技语言表义功能的不完备性(罗迪江、粟湘云 2016)。针对词汇缺省现象,译者必须以属于科技翻译思维建构之类的元语用意识、科技心理、科技语言思想作为词汇补偿的切入点,以科技信息词汇型式(lexical pattern)为科技线索,从思维建构中推导出缺省或空缺的科技信息,通过寻求更具变异性、商讨性与适应性的词汇补偿路径进行具有恰当性的语码转换与意义生成。例如,科技信息词汇型式ACDsee、FoxitReader、EpubReader、WinRAR等属于国外科技产品名称,译者以此为科技线索(属于软件名称)在源语与译语之间进行语码转换时需要将它们的语言表义功能表征出来,寻找产品名称的词汇缺省信息,将其纳入一种属于译语语言表义功能的信息范畴内进行补偿,实现译语与源语在语言表义功能上的对等:它们可译为ACDsee图片编辑器,FoxitReader阅读器,EpubReader阅读器,WinRAR解压器。此类翻译都是建立在译者的元语用意识基础之上,进行相关的词汇补偿,这个补偿过程就是译者将大脑中存储的科技信息进行认知加工与处理之后而转变为科技语言思想的认知过程。因此,词汇补偿是科技心理对科技信息的内在构成,是元语用意识下通过科技语言思想的建构而生成的意义,扩展出一个符合译语与满足读者期待的科技语言。

根据词汇语义场理论,词的意义体现为一系列特征的总和;这些特征依靠一定的主从关系组织成结构,并且区分为“中央”(核心)部分和“边缘”部分(李洪儒、王晶2011)。那么,如何区分科技词汇的核心部分与边缘部分呢?它需要依赖译者的科技心理与科技语境,才能够做出恰当的区分以及恰当的翻译。换言之,译者既要理解语篇中词汇的语义,又要识解出词汇的意义潜势。如汽车行业里的词汇resistivity核心意义是“电阻”,那么它所组构而成的边缘部分在不同的科技语境下就表征为“率”、“比”、“系数”等边缘特征。这就需要译者以一系列科技心理活动和一系列科技语言为基础,这些心理活动与科技语言通过译者的元语用意识产生作用寻找出这个词汇的科技线索,所生成的语言表义功能就能够补偿科技语篇中词汇的信息空缺,在不同的语境下可译为“电阻”、“电阻率”、“比电阻”、“电阻系数”。可见,科技词汇的内涵具有变异性、商讨性与适应性,需要译者在不同的科技语境下依赖科技心理与科技语言思想的程度做出不同的词汇补偿。

(二)科技翻译的语法补缺

科技语境下某种词汇固定于具有科技文体特征的结构被称为科技翻译的语法型式。换言之,语法型式可以理解为科技语境下科技词汇的限定性组合,这些组合是语码化的固定的具有科技语言表义功能的信息结构。以现代科技英语中new alternatives、digital signal transmissions、composite applications等语言形式为例,其语法型式-s就可以理解为科技语境下科技词汇的限定性组合,那么其语义特征就发生了改变,这就需要通过译者的元语用意识对-s类抽象名词做出恰当的语法补缺,而不能仅仅理解为表复数概念。根据曾利沙、李燕娜(2011)“从语境参数论看范畴概念所建立的有标记抽象名词汉译的经验模块”,通过语法补偿可以将上面的词译为“新的选择空间”、“数字信号传输系统”、“复合应用程序”。

传统的地理水纹记号主要以地图图例为主,不能满足我国水利建设的需要。世界各地的地理水纹记号大同小异、种类繁多,我国的现代地理水纹记号虽然与之有诸多相似之处,但也有不少差异。地理水纹记号覆盖面比较广,内容比较丰富,种类比较繁多,而针对水利的水纹记号又具有不规范、不全面等特点,不利于我国水利现代化的建设。

语法型式在科技翻译中有着极为重要的地位,它是译者元语用意识对科技语篇某种结构的自动化认知处理的结果,亦是科技翻译中语言表义功能的凝练与固化。由于科技信息表征方式的不同,源语与译语之间的语言表义功能存在语法空缺,这需要一种能够把握语法差异性的翻译策略,去弥补源语与译语之间的语法空缺。语法补缺是发生在思维建构与翻译策略之间互动的句法结构,是在一个存在语法空缺的科技语篇结构中进行操作并形成句法特征的语言表义功能过程与动态的意义生成过程。以Trapping CO2from existing plants—about two billion tons a year—would be the real game-changer为例,它的翻译需要译者元语用意识的识解与阐释,才能弥合例子中的语法空缺及其科技信息空缺,它涉及插入语、动词、名词等语法规范和形式的补偿。就语序而言,插入语about two billion tons a year可以修饰名词plants,其语法意义具有主谓型式,其潜势意义应为“电厂每年排放的大约20亿吨二氧化碳”;trapping作为动词与名词CO2形成了具有科技线索的语法型式,其潜在意义表现为“方式”,那么在译者的元语用意识下生成为“如何捕集”,名词意义词汇the real game-changer与trapping相互呼应具有内在的一致性,game-changer就会从名词意义转换成动词意义,可译为“改变世界的技术”。整个句子的语法补偿就会在译者的元语用意识下生成具有科技语言思想的符合译语表达方式与语言表义功能的译文:如何捕集当前电厂每年排放大约20亿吨二氧化碳,将成为一个真正改变世界的技术。可见,译者元语用意识的识解与阐释,是融合源语科技信息空缺与译语信息补缺的桥接,也是科技语篇做出适应选择的、动态的意义生成过程与语言表义过程。

(三)科技翻译的语用充实

基于词汇补偿与语法补缺,译者在科技翻译的空缺或缺省阐释中需要寻找一种更为得体恰当的补缺手段,捕捉或辨析科技信息中那些空缺或缺省的词汇或某种内嵌式的语法,并在科技语境下做出动态的意义生成与语言表义功能的表征,这就涉及科技翻译的语用充实(pragmatic enrichment)。换言之,在科技翻译过程中,“词语、结构的意义及其所指范围的扩大、延伸或缩小,都涉及以语境为基础的语用加工”(冉永平 2005: 347)。科技翻译的语用加工或语用充实,需要译者的元语用意识、科技心理与科技语言思想对科技词汇与结构意义所蕴含的科技线索进行信息加工处理,以便生成符合科技语篇的潜在意义或语言表义功能。例如,机械工程词汇optimal frequency的翻译需要通过语用加工,译者才能更好地处理科技语篇所指向的科技信息与科技意图(frequency属于机械振动范围),才能在思维建构过程中充分利用科技翻译的元语用意识对源语语篇的科技语言进行阐释(frequency属于振动频率),将源语语篇缺省的科技思想内容析取出来,以科技语言思想对译语进行有效的重组,最后生成恰当的译语语篇,将其译为“最佳振动频率”。

科技语篇中,“词汇、结构或整个话语所传递的信息可能出现多个选项或出现程度、等级、范围等的伸缩,造成信息理解的不确定性、信息指示的多向性”(冉永平 2008: 1),这些松散的科技信息加工处理就是一个寻找科技线索与生成科技语言思想的语用充实过程。这个语用充实过程涵盖了译者元语用意识所涉及的记忆、策划、感知与表述等科技心理活动。换言之,语用充实就是在译者的记忆、策划、感知与表述等科技心理的襄助下,将源语的科技信息转换为具有科技语言思想的符合译语表达方式的语言表义功能,从而将源语中缺省的信息呈现在译语中以期获得语言表义功能上的对等。以The influences of the atomizing sample volume, the atomizing power and the flow rate of carrier gas on the atomizing rate and transporting loss were studied为例,译者根据科技语篇寻找出科技线索(atomizing)去确定所指向的语言表义功能(雾化),并结合科技语境下atomizing所指向的多项信息(雾化样本量、雾化功率、载气流量)寻找并确定具有概括性的科技信息(雾化参数),而“雾化参数”的补偿就是译者通过元语用意识对科技语篇的语用充实或语用扩充,生成符合科技语言思想的语言表义功能;同时语篇中的被动语态所指出的“研究”的语法潜势可以指向具有主动意义的“影响”而生成具有主动意义的语言表义功能“研究(表明)”与“(造成)的影响”。因此,此例可译为:研究(表明)雾化样本量、雾化功率、载气流量等(雾化参数)对雾化速率与运输损失(造成)的影响。因此,在语篇释意交际过程中,译者的语用思维应聚焦正确认知处理与作者的程度意义所产生的语境效果相一致的最佳关联,即辨明话语标记语所标示的原文语篇中句与句之间的逻辑关系,判断它们会把读者思维引向的明确方向(李占喜 2015)。可见,科技线索(科技标示语)在科技翻译中具有重要的意义,它不仅是译者元语用意识对科技信息的表征,也是译者进行科技翻译的认知策略基础。元语用意识不是一种独立的意识,它以科技线索为切入点,是科技心理与相关的科技记忆与策划合作后所产生的科技语言思想。这样,译者就可以依赖元语用意识、科技心理与科技语言思想这种自上而下的翻译策略寻找科技语篇中缺省或需要补偿的科技信息对译语与源语之间的语言表义功能进行相互调变、取舍与适应,生成具有科技语言思想的语言表义功能。

四、结语

科技翻译思维建构的本意在于,吸收语言适应论的认知思想,引入元语用意识、科技心理与科技语言思想等核心概念,将科技翻译的思维过程视为以科技信息为导向、以科技线索为视界的“思想驱动”的认知思维活动,凸显了科技翻译中词汇信息的缺省与补偿、语法形式的空缺与补缺、语用信息的缺省与充实之间的辩证统一,揭示科技翻译过程中显现意义与潜势意义的辩证统一。无论从理论基础、核心概念来看,还是从元语用意识、科技语言思想建构来看,科技翻译的思维建构具有认知性与生成性的特点,它展现出对于科技翻译理论乃至科技翻译实践本质的洞察,对于科技翻译思维的更好解释和不断进行动态完善与发展具有认知导向的认识论意义与策略性导向的方法论意义。

Gilhooly, K. J. 1998. Working memory, strategies, and reasoning tasks [C] // R. H. Lopie & K. J. Gilhooly (eds.).WorkingMemoryandThinking. New York: Psychology Press Ltd. 5-20.

Piaget, J. C. 1972.ThePrinciplesofGenericEpistemology[M]. London: Ruotledge & Kegan Paul Ltd.

Verschueren, J. 2000.UnderstandingPragmatics[M]. London: Edward Arnold Publishers.

李洪儒, 王 晶. 2011. 说话人意义及其结构的研究维度——语言主观意义研究(一) [J]. 外语教学 (5): 16-20.

李占喜. 2015. 译者对话语标记语程序性意义认知与产出的语用视角 [J]. 外文研究 (1): 84-88.

罗迪江, 景 岫. 2016. 语言表义功能驱动下的科技翻译模式研究 [J]. 大连海事大学学报 (社会科学版) (2): 119-123.

罗迪江, 粟湘云. 2016. 语言表义功能观照下科技翻译缺省问题的解释 [J]. 河南科技大学学报 (社会科学版) (3): 71-75.

冉永平. 2005. 词汇语用学及语用充实 [J]. 外语教学与研究 (5): 343-350.

冉永平. 2008. 论词汇信息的松散性及其语用充实 [J]. 外语研究 (1): 1-9.

徐盛桓. 2012. 从事件到用例事件——从意识的涌现看句子表达式雏形的形成 [J]. 河南大学学报 (社会科学版) (4): 137-144.

曾利沙. 2004. 论文本的缺省性、增生性与阐释性——兼论描写翻译学理论研究方法论 [J]. 外语学刊 (5): 77-81, 94.

曾利沙, 李燕娜. 2011. 从语境参数论看范畴概念“活动”英译的实与虚——兼论应用翻译研究的经验模块与理论模块的建构 [J]. 上海翻译 (2): 1-6.

张 政. 2014. “语言技术研究”专栏 [J]. 外文研究 (3): 1-9.

赵彦春. 2003. 认知词典学探索 [M]. 上海: 上海外语教育出版社.

(责任编辑 侯 健)

通讯地址: 545006 广西壮族自治区柳州市 广西科技大学外国语学院

本文为广西省高校科学技术研究一般项目“维索尔伦的语言适应论思想研究” (KY2015YB175)、广西省教育厅教改项目“英语四级考试翻译测试的反拨效应在独立学院大学英语教学中的研究与实践”(2014 JGB421)及广西省学位与研究生教育改革和发展专项课题研究项目“地方理工科院校双导师模式下翻译专业学位研究生管理研究”(JGY2014116)的阶段性研究成果。

H059

A

2095-5723(2016)02-0086-06

2016-04-27