汉语主从句间回指的新探索

——从条件句的语料出发

上海外国语大学 陈舜婷

汉语主从句间回指的新探索

——从条件句的语料出发

上海外国语大学 陈舜婷

本研究基于许余龙(2003)对汉语主从句回指的探索,利用条件句部分语料的特殊性对许余龙提出的两个假设进行验证。研究认为,在既定结构之下才有指称的倾向性,而不是指称决定结构倾向。语料库在本研究中起到了关键作用,不同的数据分析角度得出的研究结论亦有不同。

主从句间回指;条件句;语料库研究

1.引言

汉语主从句回指现象为四个互为最小对立对的句子,语言变量涉及两个小句主语的句法位置以及名词、代词等,举例如下:

(1)a. 张三因为病了,所以他没有来上课。

b. 张三因为病了,所以没有来上课。

c. 因为张三病了,所以他没有来上课。

d. 因为张三病了,所以没有来上课。

需要回答的问题是:“张三”和“他”是否指同一个人?指称关系是否和特定句法位置有关?第二个分句中有代词“他”和没有“他”是否有区别?句法和语义层面是如何互动的,以及句法结构和指称意义之间到底有何关系?

从文献看,汉语主从复合句已经有相关研究,但从指称角度开展的寥寥无几,相关语法专著仅进行了初步描述。从20世纪80年代开始,形式派、语用派、功能派结合语料库思想的解释,以及结合形式和功能思想进行的探索均未统一解释该现象。此外,在其他语言当中似乎没有语言现象与其直接对应,国外学者对该现象的重视程度不同,并无大量研究出现。

该语言现象的特殊性在Chao(1968)和朱德熙(1982)的语法著作中均被提及,但是囿于研究方法和研究语料,仅定性探讨过该类问题。Chao(1968)提到四类句子存在频数差异,认为(1b)和(1c)类的句子频数更高,这和后期的语料库研究一致。同时,他认为指称是否一致决定了结构的选择。李晓琪(1991)和刘月华等(2001)也持此观点,这也是许余龙(2003)的语料观点,但该观点却和本文语料中的现象不符。朱德熙(1982)则用数理表达式作为形式化工具,描述了两种句型结构,却没有解释其原因。

形式派和语用派均试图解释过小句间回指的原因。形式派学者认为四个句子的理解和pro有关,结构上最近的主语(SUBJECT)必须与其同指,才可识别该主语的指称,否则句子的同指将不合语法。(Huang 1982)语用派学者认为,小句的连接词语义对句子理解有很大影响,相同句子结构,连接词语义不同则指称理解不同,因果关系从句似乎就和其他句子不同。(Huang 1991)结合形式功能思想的研究主要有曹逢甫(1990),他的主题提升方案结合了句法描述手段和功能的主题描述思想,但是并不能很好地解释小句间主语的关系,而且仅有部分语料符合他的描述,存在一定量的合乎语法的反例。

较近的研究主要有许余龙(2003),采取形式思想和功能思想相结合的方法来解决问题。他认为,Huang(1982)的研究排除了合乎语法的一些例子,而Huang(1991)的研究结论则过分依赖连接词本身的语义,可推广性不强,在其他的句子环境下似乎刚好做出了错误的预测。许余龙的研究提出了基于主题性和可及性的假设并得到了部分验证,是本文的研究基础。该研究遗留下条件句这个难以解释的特例,是本文将要研究的问题。

2.两个假设及问题

在篇章回指和句子回指具有相似性的前提下,许余龙(2003)根据主题性和可及性为句内回指提供了一个初步的解释方案,并通过语料库研究,在大量句子当中验证了该方案。该方案由两个假设构成:假设一提及汉语当中特有的主题性现象,认为主题和评论分析是平行于句子层面分析的另一个并行不悖的分析角度,主要的思想由下图(a)表示。其中,T表示话题(topic),而C表示述题(comment)。整个句子(2a)有一个主题,一个述题。在述题里,有Ø做主题,及其相应的述题。假设二提到了可及性概念。如,(2a)小句当中的同指倾向采用零形代词的原因在于,该结构中“张三”有结构显著性;而(2b)小句当中的同指更可能倾向于采用代词。

(2)a. 张三虽然没有空,还是来了。

b. 虽然张三没有空,还是来了。

为了更好地描述名词短语和句子结构的关系,许余龙(2003)采用的办法是利用二阶理论语言,借助同指C(conjoint reference),异指D(disjoint reference),结构类型A(第一个名词短语在连接词后),结构类型B(第一个名词短语在连接词前),把可能出现的句子分析成了CA、CB、DA、DB四类。 这四类句子分别是(许余龙 2003: 104-105, 2004: 323):

(3)a. CA型:CONJ NP1i...,NP2i...。

b. CB型: NP1iCONJ ...,NP2i...。

c. DA型:CONJ NP1i...,NP2j... 。

d. DB型:NP1iCONJ ...,NP2j...。

该描述概括了四个互为最小对立对的句子,涉及两个小句主语的句法位置以及名词、代词等语言变量,反映出四类名词和句子结构的互动关系。

许余龙的假设基于85.5万字的香港理工大学中文报刊计算机语料库(首期语料)当中的语料进行的验证。该语料库所含的报刊文章所含话题面广,是较好的平衡语料库。通过语料调查发现,从属连词“因为”、“由于”、“虽然”和“尽管”等引导的语料支持以上两个假设。(许余龙 2003: 104-105, 2004: 327)

表1 四种指称类型在总体语料中的分布

表2 四种指称类型在总体语料中的比例

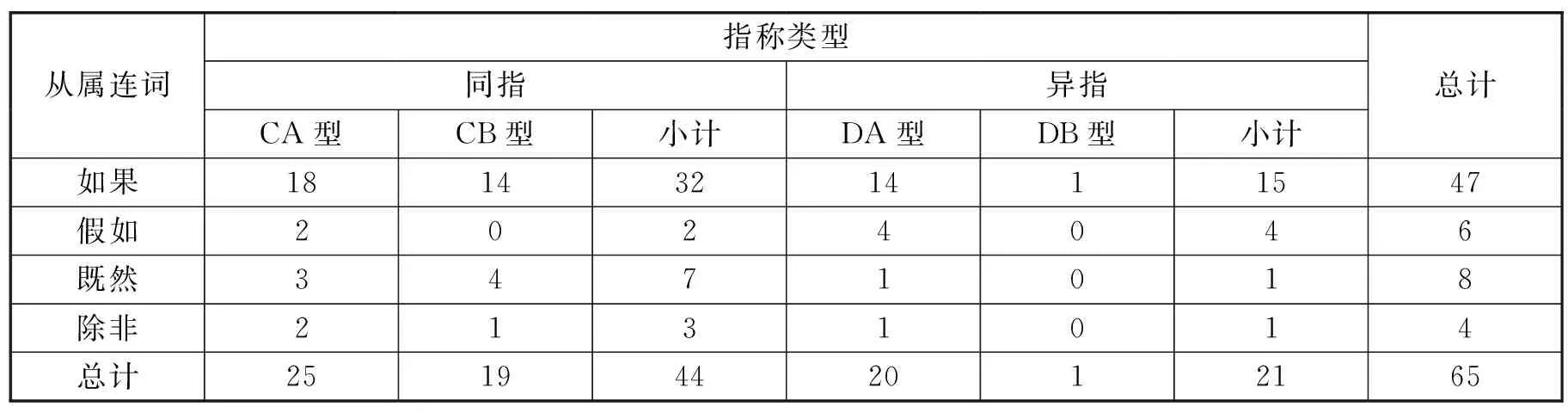

但是在条件句的统计中,语料出现了分歧(根据Xu 1995: 264)。如下页表3所示。

根据表3,条件句当中似乎总是以A型结构为主,不管是CA还是DA,这可能跟条件句本身带有假设的意义有关。但是假设一所描述的指称情况就不成立了,为什么在本该CB频数高于CA时,仅“既然”一例勉强符合条件呢?是其中另有规律,还是应该把条件句看成特例?这将是本文讨论的重点。而根据假设二所得的数据,从空代词比例来看,除了“如果”条件句之外,其他条件句在CB当中的确用空代词比例更高,我们将扩大语料验证该假设是否成立,特例是否存在,并分析其原因。

表3 条件句当中的四种指称统计

3.从实证研究处理条件句

3.1 目前的语料库建立方案

条件句的分类有多种标准,较为复杂,有的直接分出条件句一类(丁声树 1961);有的按条件句的条件小句是否具有条件意义和所具有的是哪种条件意义而分类(王力 1985; 王维贤等 1994; 胡裕树 1995; 范晓 1998; 张斌 2004);有的分为假设句和条件句等类型 (邢福义 1996; 徐阳春 2002; 黄伯荣、廖序东 2002)。本文采取黄伯荣、廖序东(2002)的分类进行语料调查,该分类兼顾条件句的形式和功能,包括条件复句和假设复句。如表4所示:

表4 本文采取的条件句分类

据此,本文对条件句的描述标准如下:

(4)a. 条件小句是一个有自己主语的完整小句

b. 条件小句在主句之前

c. 条件小句的主语可以是名词、代词,在小句的前或后*如果该句子没有主题部分,且主语部分为零形代词,那么其指称可能与篇章有关,这里不做讨论(Xu 1995: 255)。

d. 第二个小句可以有自己的主语或者以零形代词为主语

e. 第一个主句可以是整个句子的主语

f. 该句子不包含另外一个由别的连接词引导的从句

按照以上标准,我们在北京大学现代汉语语料库(CCL)中主要利用文学和报刊语料进行检索,并对句子的类型进行标注,对许余龙(2003)的两个假设分别验证。抽取语料的方法如下:

(5)a. 原则上,文学和报刊语料各随机抽取1000例。如果没有超过1000例,则对这部分进行穷尽研究。在整体语料不足2000例时,我们的研究内容为所有文体当中的该类主从复合句。

b. 将检索词输入检索框,下载所有的句子,设为txt文件。如果整体语料超过2000,我们就选择文学和报刊语料各自保存为一个文件。

c. 在语料充足的情况下,随机抽取1000个句子,在excel当中编号,用poptool的随机抽样功能得出1000个随机数字,按照降序对数字进行排列,将重复的编号进行标记,采用的公式为=IF(A1=A2,“*”, “,”),标记放在另外一栏。选择整个工作表,然后使用自动筛选功能,在新栏内选择*,就可以得到目标语料的1000个句子。

3.2 数据分析

我们对语料所得数据进行整理和归纳后,得出了一些有意义的结论,最关键的部分是对数据的换位解读。我们据此来验证许余龙(2003)的假设。先来看假设一的具体内容:

(6) 在其他所有条件相同的情况下,如果希望表达主从句主题位置上的名词短语同指,那么CB型结构将是优先选用的结构;而如果希望表达它们之间异指,那么DA型结构将是优先选用的结构。

结合上文表2,我们可以看出,如果表示同指C, CB优于CA;如果表示异指D,那么DA优于DB。这和Chao(1968)的判断相同,即认为选取某种结构通常是由表达的意义决定的。但是在条件句的数据统计当中,我们则发现该原则不总是成立,比如“只要”这个连接词(Chen 2012: 74):

表5 “只要”条件句的四种指称分布

这样的指称分布中,CB不多于CA,只有DA多于DB依然成立。但是如果我们仍然需要规律,则需要转换看数据的角度,才能发现有一条原则可以概括表1和表5的数据规律,即新的假设一:

(7) 新假设一:在其他所有条件相同的情况下,DA≥CA;CB≥DB,除非有体裁因素*如“无论”条件句中,古龙的句子占86例中的76例,且句式相同,让文学体裁中的CA超过了DA, 但是如果折算为普通作家的平均句子数,则支持新假设。的作用。

这一角度的转换,并非仅仅能够在条件句语料当中得到验证,而且还在表5的条件句语料及Xu(1995)所验证的各组非条件句语料及部分条件句语料当中得到证实(未验证部分因为原条件句语料可能不充分),并能解释王春辉(2010)中条件句数据的异常分布。这样一来,指称就不能决定结构的选择,反而是在某种结构下指称的倾向才有规律可循。因此表6中,将分类方式定为结构后数据就非常整齐。条件句按各连接词检索所得数据如下(Chen 2012: 101、154)。

表6 条件句当中的四种指称分布情况

这个纯数据的分析,如同魔方扭转般改变了分类方法,把整个图景呈现在大家眼前。

我们再来看许余龙(2003)的假设二的具体内容:

(8) 在其他所有条件相同的情况下,零形回指将是CB型结构的常规回指形式,而在CA 型结构中的使用频率相对较低。

从我们统计所得的数据可以看出,这个假设在大部分条件句当中成立,包括“如果”条件句。唯一需要修正的是,某些情况下,CB当中的零形代词占总回指形式的比例和CA相等,这相当于削弱了该假设。但是在“只需”、“唯有”、“任凭”、“假设”、“万一”等句子当中,该假设并不成立。

具体而言,“只需”、“唯有”条件句当中,我们统计到的回指形式无一例外地都是零形代词。而在 “任凭”条件句当中,CA中回指形式都是零形代词,CB当中因为有一例不是,所以比例相对较低。“假设”条件句没有采用B结构,因此统计结果不说明问题。这跟“假设”所带有的逻辑意义大有关系。“万一”条件句采用A型结构绝对数目较多,且零形回指比例也较高,只是在人称代词当中,其零形回指比例在CB当中超过CA。

因此对于假设二,我们弱化其约束力就可以概括更多的语言事实,如“只需”和“唯有”,但是对于“万一”和“任凭”等词,可能是词语在A结构当中的使用本身受到了B结构的影响,所以总是采用了零形代词。故新的假设二如下:

(9) 新假设二:在其他所有条件相同的情况下,零形回指将是CB型结构的常规回指形式,而在CA 型结构中的使用频率不会比在CB型中更高。

我们在研究当中所得的数据比例如下:

表7 零形回指的比例

3.3 讨论

本文修正了许余龙(2003)的两个假设。根据主题性原则,句子有主题时,其后的小句主语倾向于和主题同指。原假设认为,在表达同指的时候,我们倾向于采取CB而不是CA结构,但在研究条件句的语料后,我们发现,并不是在指称决定以后有结构倾向,而是在结构决定以后有指称倾向,也就是在B结构当中,我们发现CB多于DB,在A结构当中,CA多于DA。

许余龙(2003)的假设对除条件句之外的其他语料成立,但是在对条件句进行分析之后,新的假设对包括条件句以内的语料均成立。这不是根据条件句的结构而得出的单独结论,而是更加具有统一性的论断。这个结论尚无法证实或证伪句子的主题性这一原则。但是在结构和语义的互动问题上,这个语言现象似乎支持结构先于语义这一结论。

句法先于语义似乎支持生成语言学的观点,但是从Chao(1968) 开始就指明几类句子在语言当中的真实存在,以及其频数考察的必要性,加之本结论依赖大量语料中的数据分析,这跟生成语言学的语料使用观不符。生成语言学对两类典型的句子可以从句法的角度找到合理的排他性解释,但对于有两个小句的复合句,却很难解释其位置的高低及指称倾向。因此,其对于本现象的解释力受到了限制。

本文对语料和数据的讨论是可以继续发展的话题,有很多角度可以考虑。首先,如果承认新的解决方案统一解释了条件句,那么新的结论其实已经在因果关系上转换了自变量和因变量的位置。其次,如果新旧假设同时成立,那么所有主从句的数据必须满足互为因果的关系,必须数据横向和纵向同时支持结论,这样的话,新的解决方案只是找到了另外一个维度来描述现有的数据,而条件句这个特例还有待进一步解读。

4.结语

综上所述,本文利用北京大学现代汉语语料库对汉语条件句的研究表明,条件句并不是主从句回指现象当中的一个特例,它为主从句回指现象提供了最好的依据。许余龙(2003)假设一中认为指称方式决定了结构选择,但是本文却认为在结构的内部有指称方式的倾向性。这一发现来自对同一组数据的不同角度的解读。有意思的是,针对条件句的句内回指假设同时也适用于其他连接词的例子。同时,本文弱化了许余龙(2003)假设二的内容,并发现了一些连接词具有的特殊性。

汉语主从句研究相对复杂,目前的描述方案说明,主从句所依赖的模式为句子结构决定句子理解。对条件句的讨论说明,某些看似复杂的语言现象背后的规律其实也是简单的,可被探索的。该语言现象的描述是否仅为汉语研究中的个例,还是具有普遍的意义,则有赖今后各语言多层面的研究和各研究方向的证据。目前的研究认为,一种理论似乎不足以完全概括语言事实,但可以肯定的是,语料库在本研究当中对指引研究结论起到了决定性作用。该描述方案的背后是否存在合理的解释?合理的解释又是什么?这将是值得今后一段时间深入探讨的问题。此外,还可以扩大连接词和文体范围展开更深入的研究。

Chao, Y. R. 1968.AGrammarofSpokenChinese[M]. Berkeley: UC Press.

Chen, S. T. 2012.Inter-clausalAnaphorainChinese:TheCaseofConditionals[D]. Doctoral Dissertation. Shanghai International Studies University.

Huang, C. T. J. 1982.LogicalRelationsinChineseandtheTheoryofGrammar[D]. Doctoral Dissertation. MIT.

Huang, Y. 1991. A neo-Gricean pragmatic theory of anaphora [J].JournalofLinguistics27 (2): 301-335.

Xu, Y. L. 1995.ResolvingThird-personAnaphorainChineseTexts:TowardsaFunctional-PragmaticModel[D]. Doctoral Dissertation. The Hong Kong Polytechnic University.

曹逢甫. 1990. 汉语的句子与子句结构 [M]. 王静译. 北京: 北京语言大学出版社.

丁声树. 1961. 现代汉语语法讲话 [M]. 北京: 商务印书馆.

范 晓. 1998. 汉语的句子类型 [M]. 太原: 书海出版社.

胡裕树. 1995. 现代汉语(第六版·重订本) [M]. 上海: 上海教育出版社.

黄伯荣, 廖序东. 2002. 现代汉语下册(第三版) [M]. 北京: 高等教育出版社.

李晓琪. 1991. 现代汉语复句中关联词的位置 [J]. 语言教学与研究 (2): 79-91.

刘月华等. 2001. 实用现代汉语语法(增订本) [M]. 北京: 商务印书馆.

王春辉. 2010. 汉语条件句标记及其语序类型 [J]. 语言科学 9 (3): 265-278.

王 力. 1985. 中国现代语法 [M]. 北京: 商务印书馆.

王维贤等. 1994. 现代汉语复句新解 [M]. 上海: 华东师范大学出版社.

邢福义. 1996. 汉语语法学 [M]. 长春: 东北师范大学出版社.

徐阳春. 2002. 现代汉语复句句式研究 [M]. 北京: 中国社会科学出版社.

许余龙. 2003. 汉语主从句间的回指问题 [J]. 当代语言学 (2): 97-107.

许余龙. 2004. 篇章回指的功能语用探索:一项基于汉语民间故事和报刊语料的研究 [M]. 上海: 上海外语教育出版社.

张 斌. 2004. 简明现代汉语 [M]. 上海: 复旦大学出版社.

朱德熙. 1982. 语法讲义 [M]. 北京: 商务印书馆.

通讯地址: 201620 上海市 上海外国语大学国际关系与公共事务学院

(责任编辑 马应聪)

本文为国家社会科学基金重大项目“自然语言信息处理的逻辑语义学研究”(10ZD073)的阶段性研究成果。

H043

A

2095-5723(2016)02-0015-07

2016-01-25