“气旋与反气旋”教学误区及建议

瞿春光

(福建省古田县第一中学, 福建 宁德 352200)

“气旋与反气旋”教学误区及建议

瞿春光

(福建省古田县第一中学, 福建 宁德 352200)

“气旋与反气旋”是高中自然地理中的重要内容。课程标准要求学生能够应用简易的天气系统图来分析天气特点。本节内容涉及到天气系统的读图、用图、画图。本文通过网络搜索,查找与这一节内容有关的教学设计,现场和网络听取多位老师对这节课的讲授,并结合自身教学经验,发现有众多的教师在这一节内容的教学过程中存在一些明显的误区。本文提出了解决这些误区的教学建议。

教学误区;建议;气旋;反气旋

“气旋与反气旋”是高中地理气候中重要的一部分内容,与实际生活息息相关,在考试中占有较大的分量。这一内容难度较大,逻辑性强,有许多技巧。实际教学中教师们往往没有抓住其特点。本文指出了教师们常出现的几个误区,并提出了相应的教学建议。

一、气流运动状况与风向混为一谈

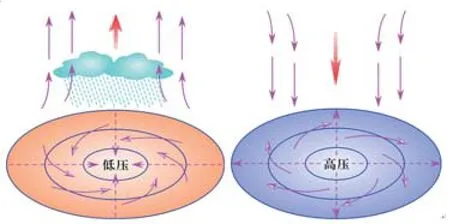

本节内容课标的要求是要用图来分析。课本中气旋与反气旋的示意图如图1所示。

图1

图1中近地面箭头表示的是气流的运动状况,在实际教学过程中很多老师把它当作风向,或者模糊两者之间的区别。风是空气的水平运动。风是向量,包括风向和风速。风向是风的来向。风向是不能用曲线箭头表示的。因此图1中近地面的实线箭头不是表示风向,是表示气流运动状况,或者说是空气运动的轨迹。在本节教学内容之前学生已经学习过近地面风向的画法。因此大部分老师在教学中用画近地面风向的方法来说明气旋或反气旋的气流运动状况。这种方法符合学生认知过程,是值得提倡的。但是由于教师的讲解不到位,学生往往会出现如图2所示的错误(以北半球气旋为例)。图2中左图,学生把气流运动状况当作风向,体现不出空气的辐合。图2中右图也是学生常见的错误,错误的原因是教师们用地转偏向力的原理指导学生画近地面风向图,但是在学生的认知中空气的运动受地转偏向力的影响应该越来越偏右,没有体会到水平气压梯度力已经发生变化。

图2

在实际教学中如何做才能避免出现以上的错误呢?笔者认为教师应该指导学生读图,让学生明白课本中各种箭头所代表的含义。虚线箭头表示水平气压梯度力,实线箭头表示气流运动状况,并非风向。教师在引导学生画图过程中,如图3所示,可在近地面等压线上取八个预设点,再利用近地面风向的原理,画出这些点风向,最后根据风向得出气流运动状况。这样就能得到空气流动的示意图。该种画法中既利用到了画近地面风向的知识,而且学生在画图中潜移默化地明白了风向与气流运动状况的区别,避免混为一谈。

图3

二、片面理解气旋和反气旋的形成过程

气旋与反气旋的形成过程是先水平运动,还是先垂直运动?这涉及到气压的形成过程。在学习三圈环流时,学生对气压的形成原因有了一定的了解。大体上分为两类原因,一是热力型的,例如赤道低气压带和极地高气压带;二是动力型的,例如副热带高气压带和副极地低气压带。热力型的一般是先垂直运动,而动力型的是先水平运动。

人教版课本中是这样说明气旋与反气旋的形成过程:

在低空,气流从四面八方流入气旋的中心,使中心的空气被迫上升。

反气旋的气流向外流出后,高层的空气就自上而下来补充,形成下沉气流。

由以上文字表述可以看出人教版必修1的编者认为气旋和反气旋的形成是先水平运动再垂直运动。例如温带气旋,一般认为是冷暖空气碰撞的产物。

还有一部分教师在教学中以热力环流作为前提知识。热力环流的形成过程是先地面冷热不均,引起空气垂直运动,同一水平面形成气压差,最后空气水平运动。所以他们认为气旋和反气旋的形成是先垂直运动,后水平运动。例如台风,台风生成在温暖的洋面上(26.5℃以上)。

以上两种观点都是正确的,但是在实际教学中教师们不应该片面归结为其中一种原因。由于课堂时间的限制,老师们可以举些实例。该内容大部分考试也不直接涉及到,因此教师们可以根据学生的学习程度来规划讲授这一知识的深度。

三、错误认识高空气流运动状况

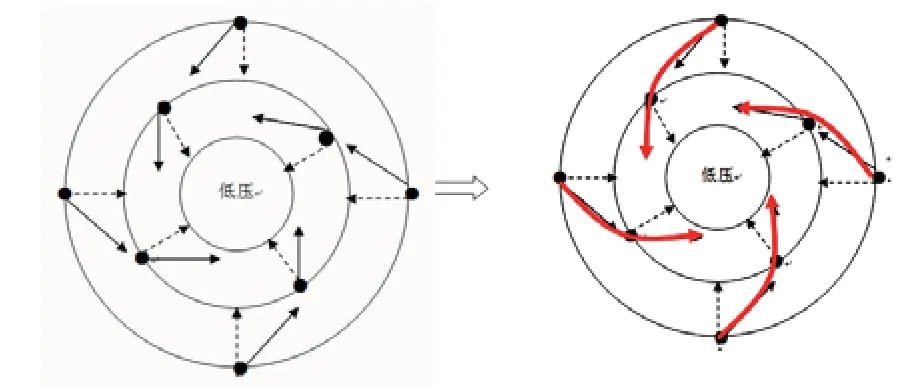

在教学过程中教师们经常采用以下两种图(以北半球气旋为例),都是存在问题的。

图4

如图4所示,以上两种高空大气运动图都存在明显的错误。左图是新老师们经常出现的错误,简单地认为高空系统和地面系统是相反的。右图是老版本教材中的图,比较多的老教师出现的问题。利用学过的高空风的原理,认为在高空的空气不受摩擦力作用风向与等压线平行,形成圆周运动的形式,既不是辐合也不是辐散。

随着海拔升高大气运动受到的摩擦力在减小。高空大气的运动不是简单的在一个平面上,而是多维的立体的。在不同的高度大气运动受到的摩擦力不同,辐散(合)方式具有明显的区别。再加上适合中学教师相关参考资料也非常有限,权威的考试又基本不会涉及到。因此在高中阶段,高空水平气流运动状况,可以告诉学生大气是辐散的,是一个比较复杂的系统。课堂上讲解到图1所示的内容即可,具体怎么辐散在高中阶段不要衍生太多,避免出现错误,可让学生课后自行查找资料。

四、锋面气旋讲解只注重结果不注意过程

锋面气旋这一知识是现实生活中经常用到的,是重点也是难点。由于教学时间的限制,大部分学校的教师在这一内容的讲授过程中只注重结果,只字不提形成原因。这样学生只能死记硬背,不利其地理素养的培养。在这种教学背景下学生们经常会犯以下错误:一是高压脊中也出现锋面;二是冷锋与暖锋的位置相反;三是冷锋与暖锋的前进方向出现错误。

要帮助学生避免出现以上问题,教师应该要从学生原有的认知水平开始引导。在学习锋面气旋之前学生已经学会了近地面风向的画法,锋面形成原因,气旋的空气流动状况等知识。教师们可以用这些知识点作为支撑,让学生理解锋面气旋的形成过程。如图5(北半球锋面气旋)所示,通过画图比较高压脊和低压槽附近风向的异同,让学生明白高压脊两侧的空气是分散流动的,不能形成锋面。而低压槽附近的空气是会相碰的,因此形成锋面。如何判断冷锋与暖锋以及它们前进的方向呢?在北半球纬度较高地区一般为冷气团,纬度较低为暖气团,所以A、D所在部分为冷气团,B、C所在部分为暖气团。引导学生画出锋面前后的风向,并指导他们观察风向。如图5所示A风向垂直锋面甲,B风向与锋面甲有一个夹角,根据物理力学知识学生就能判断A对锋面的力量比较强,锋面甲是向着B方向运动,形成的是冷锋。同理也可推测锋面乙的锋面性质及其运动方向。锋面前进方向还可根据气旋的旋转方向来判断,例如北半球气旋是逆时针旋转,那么锋面的运动方向也为逆时针方向。