出口贸易技术效率能从集聚经济中获得提升吗?——基于中国省际面板数据的实证检验

刘洪铎, 陈晓珊

(暨南大学 产业经济研究院, 广东 广州 510632)

出口贸易技术效率能从集聚经济中获得提升吗?

——基于中国省际面板数据的实证检验

刘洪铎, 陈晓珊

(暨南大学 产业经济研究院, 广东 广州 510632)

文章首先对产业集聚影响出口贸易技术效率的作用机制进行了分析,在此基础上提出有待检验的理论命题。继而利用我国2003—2011年的省际面板数据,对各省份的产业集聚和出口贸易技术效率展开测算,并实证检验了产业集聚对出口贸易技术效率的影响。研究表明,产业集聚水平的提高对地区出口贸易技术效率的进步具有正面的促进作用,该发现在替换了核心变量和控制了内生性问题之后仍然是稳健的。进一步的检验发现,产业集聚能够通过提升地区的人力资本水平以及研发水平等途径来促进出口贸易技术效率的进步。文章的研究发现具有较为重要的政策意蕴,有助于从理论和实践两方面指导我国通过提升出口贸易技术效率的方式来扭转传统的“重数量、轻质量”的外贸发展模式,进而实现由贸易大国向贸易强国的整体性跨越。

产业集聚; 出口贸易技术效率; 人力资本; 研发水平; 外贸发展方式转变

一、引 言

自改革开放以来,在推行出口导向型发展战略、利用低廉的劳动力成本优势以及凭借稳健的外部需求等因素的共同作用下,我国的对外贸易呈现迅猛增长的态势。UNCTAD公布的统计数据显示,1978—2015年,中国的出口贸易额由99.55亿美元上升至22 749.49亿美元,年均增长率高达15.81%。在此期间,中国的出口贸易额在世界的历年排名从1978年的第31位跃升至2010年的第1位并保持至今,成为名副其实的贸易大国。但是,自2008年国际金融危机爆发以来,在劳动力成本优势逐渐丧失以及外需日趋疲软等问题的困扰下,我国出口增速已出现大幅放缓的态势。在出口增速回落的背后,另一个值得关注的问题是,我国出口商品中的高技术含量、高附加值产品的占比仍然偏低。从丁小义、胡双丹(2013)[1]对近十年来我国出口产品技术含量的考察以及与世界其他国家(地区)的比较分析来看,尽管近年来中国出口产品的技术含量有所上升,但与美国等发达国家相比仍存在较大的落差。有鉴于此,要实现由贸易大国向贸易强国的转变,那么以低技术含量、低附加值的劳动密集型产品为出口导向且以“重数量、轻质量”为主要特征的传统外贸发展模式必须从根本上得到扭转,否则不仅会恶化我国对外贸易的外部环境,而且会进一步加大我国内部资源环境的承载压力,甚至最终还可能演变成步入经济新常态阶段后我国经济社会发展道路上的一大掣肘。因此,探讨我国的出口贸易技术效率对实现我国外贸发展模式的转变具有极其重要的意义。

从既有研究来看,除了王良、冯涛(2010)[2]外,目前探讨我国出口贸易技术效率的文献还较为鲜见。上述文献利用随机前沿生产函数对我国省际层面的出口贸易技术效率展开测算,并对出口贸易技术效率的影响因素及区域差异特征进行了实证考察。上述研究虽然为进一步探讨我国省际出口贸易技术效率的影响因素奠定了基础,但遗憾的是,在现代经济活动中被公认为影响地区贸易的重要因素——产业集聚因素并未得到应有的重视。近几十年来,作为经济活动空间分布的最突出特征之一,产业集聚现象在世界范围内备受关注,它改变了地区经济发展的要素供给条件、市场竞争结构、契约执行环境等,成为影响区域经济发展的关键因素。在新经济地理学的理论框架下,产业集聚被视为影响企业生产率和产品竞争力的重要因素。Porter(1990)[3]等甚至认为,国家(地区)竞争优势的形成植根于其内部产业在集聚过程中的优势培育,产业集聚因其能够带来较强的持续竞争力而为思考国家和区域竞争优势开辟了一条新路径。受既有理论研究和经验实践的驱动并立足于当前我国外贸发展模式亟须转型这一背景,本文旨在考察产业集聚对我国出口贸易技术效率的作用机制及影响效应。对上述问题的探讨有助于为我国地区产业与外贸政策的调整提供相应的政策参考依据,因而具有重要的理论价值与现实意义。

本文接下来的结构安排如下:第二部分对相关文献进行回顾和述评;第三部分揭示产业集聚影响地区出口贸易技术效率的传导机制,并提出有待检验的理论命题;第四部分利用2003—2011年我国的省际面板数据,测算得到我国各省份的出口贸易技术效率与产业集聚水平,在此基础上实证考察产业集聚对出口贸易技术效率的影响;最后总结全文并给出相应的对策建议。

二、文献述评

早期有关产业集聚和国际贸易的研究基本是在各自的领域独立展开的,新经济地理学的兴起进一步沟通了两者之间的联系,此后对于产业集聚与国际贸易内在关联的探讨逐渐引起了学界的关注。从国内外的研究现状来看,既有文献主要围绕以下两个方面进行。

(1)考察产业集聚对国际贸易的影响。国内外的研究文献普遍认为产业集聚对国际贸易具有促进作用。徐康宁(2001)[4]在分析开放经济条件下产业集群与竞争力的关系时指出,产业集群有助于实现更好的资源配置和达到更高的产业效率,因此一定程度的产业集群有利于促进出口。袁欣、李深远(2007)[5]以广东省的电子产业为例考察了产业集聚与对外贸易的关系,研究表明产业集聚水平的提高对广东省电子产业的出口规模具有积极的促进作用。Koenig et al.(2010)[6]利用法国的微观企业数据实证分析了经济活动集聚的溢出效应,发现产业集聚显著增加了企业的出口倾向性。宣烨、宣思源(2012)[7]基于江苏省2010年的高新技术企业数据的实证研究发现,产业集聚显著促进了企业的出口。刘竹青、周燕(2014)[8]利用2000—2007年我国的微观制造业企业数据,采用Heckman两阶段选择模型考察了地理集聚通过专用性投资对我国企业出口决策的影响,研究表明地理集聚程度的提高会显著促进企业的出口决策和出口规模。李强(2016)[9]从理论和实证两方面分析了经济活动集聚对企业出口绩效的影响,基于我国微观企业层面的实证研究发现,制造业经济活动的集聚显著提高了技术复杂度较高的企业的出口绩效。当然,有个别研究认为产业集聚对国际贸易具有抑制效应。如杨丽华(2013)[10]以高技术产业为例考察了产业集聚对出口贸易的影响,发现长三角地区高技术产业的集聚水平越高,对外贸的贡献度越小,并且开始出现负面效应。

(2)考察国际贸易对产业集聚的影响。在国外方面,Krugman(1991)[11]较早地从国际贸易的角度分析了产业集聚的形成机理,认为国际贸易间接促进了生产要素的流动和分配,使生产集中于某些工业区,从而形成产业集聚。Venables(1996)[12]的研究发现,随着贸易成本的降低,部分产业会发生集聚,但同时部分产业由于要素价格差异则可能形成扩散发展的局面。Fujita et al.(1999)[13]从空间的视角分析了产业集聚与国际贸易的联系,并且构建理论模型阐述了出口贸易在产业集聚形成过程中的影响机制。在上述研究的基础上,部分研究进一步探讨了贸易自由化对产业集聚的影响,但不同研究得出的结论不尽相同。如Villar(1999)[14]和Paluzie(2001)[15]等认为贸易自由化促进了产业的集聚发展,而Paluzie et al.(2001)[16]基于西班牙地区行业的研究则发现,制造业的集聚水平并没有因对外开放而得到提高。除此,还有研究认为贸易自由化对产业集聚存在此消彼长的影响效应。如Hanson(2005)[17]通过研究发现,在北美自由贸易区建成后,位于墨西哥城的制造业的集聚水平随着贸易自由化程度的提高而下降,与此同时,在美国与墨西哥的边境交界处则形成了新的产业集聚带。在国内方面,相关研究基本认为国际贸易促进了产业集聚水平的提升。葛嬴(2004)[18]研究发现,在1985—1999年间我国制造业的产业集聚程度不断提高,且高度依赖对外贸易与外资的产业集群主要集中在沿海地区,进一步的实证研究证实,出口贸易是推动我国产业集聚的一个重要因素。黄玖立、李坤望(2006)[19]以及冼国明、文东伟(2006)[20]等的实证研究均发现,对外贸易是推动我国产业集聚的重要力量之一。钱学锋、陈勇兵(2009)[21]研究了国际垂直关联对中国工业集聚的影响,发现国际生产分割促进了中国工业的集聚。仇怡、吴建军(2010)[22]利用行业集中度和赫芬达尔指数对1998—2007年我国高技术行业的集聚水平展开测度,并在此基础上实证考察了我国的高技术产业集聚与国际贸易的关系,发现高技术产品国际贸易规模的扩大促进了行业的集聚水平。与上述研究有所区别的是,梁琦(2009)[23]认为产业集聚与对外贸易之间存在密不可分的关系,但其同时也指出,贸易活动既可能导致产业的区位分散,也可能促进产业的集聚发展。

通过文献回顾和梳理可以发现,尽管在考察产业集聚与国际贸易间的关联这一研究主题上已经积累了较为丰富的文献,但仍鲜有文献正面考察产业集聚对出口贸易技术效率的影响。在当前我国外贸发展方式面临转型的背景下,出口贸易技术效率直接关系到我国对外贸易的质量维度,因此对该问题的探讨具有极其重要的意义。

三、产业集聚对地区出口贸易技术效率的影响:作用机制及命题假说

在结合现有研究如陆铭等(2011)[24]的基础上,本文认为产业集聚对出口贸易技术效率的影响机制主要通过分享、匹配、学习以及竞争等四个方面的规模效应实现。

(一)分享

一是产业集聚的分享机制为生产者从更大的范围获得广泛的要素供给提供了便利,由此形成的规模经济效应有助于促进企业生产规模的扩大,并且能够有效降低企业的平均生产成本;二是对于投入品的分享使得生产企业能够根据客户的需求提供量身定做的产品和服务,从而提高了地区的专业化生产水平;三是产业集聚有助于吸引各种生产要素的流入,企业之间的正式、非正式联系使得产业集聚区内的信息和要素共享成为可能,在协同效应的作用下会进一步激发知识的分享机制。这在驱使人力资本成长的同时也强化了企业的研发和创新能力。

(二)匹配

产业集聚有利于扩大企业的生产边界,企业和各种生产要素从中可以得到更好的匹配。一方面,匹配机制便于企业根据生产所需选择中间投入要素,从而有助于形成规模经济效应,进而提升企业的生产效率;另一方面,在匹配机制的作用下,劳动力等要素在生产边界的范围内更容易找到合适和对应的企业生产者。可见,内生于产业集聚的匹配机制使得资源错配现象在很大程度上得以减少或避免,降低了无谓的效率损耗,从而有助于促进资源的空间优化配置,这对于提升地区的生产率进而促进地区的出口贸易技术效率大有裨益。

(三)学习

产业集聚能够通过促进集聚区内企业和人力资本互动的方式形成学习机制,而学习机制对地区出口贸易技术效率的影响主要基于知识溢出和技术扩散两种途径实现。其中,知识溢出效应表现为知识的正式与非正式扩散两种。前者指企业在生产和营销过程中产生的与存货控制、质量标准、市场需求等方面有关的知识;后者指人力资本流动所带来的知识溢出,如员工工作替换所带来的社会关系网络和技术人员之间的交流与合作。至于技术扩散效应,其主要依托以下途径实现:首先,产业集聚区内信息和人力资本的大量聚集和流动,促进了企业间技术创新的扩散;其次,在产业聚集区内,交易网络、技术网络和社会网络为企业以及人与人之间的非正式交流提供了基础和保证,加速了技术的扩散;最后,由于并非所有的企业都具备技术研发和技术创新的能力,技术扩散的出现有利于降低技术相对落后企业的研发门槛,使潜在的技术模仿者能够独立从事技术创新活动。总而言之,由产业集聚而形成的学习机制有助于进一步发挥知识溢出效应和技术扩散效应,从而促进企业以及人力资本间的模仿、学习以及创新活动,最终推动地区出口贸易技术效率的提升。

(四)竞争

一方面,由于产业集聚区内企业的地理位置相邻,在无形中加剧了企业间(内)以及行业间(内)的竞争压力,有助于激发企业对创新的追求和对知识技术的吸收,进而倒逼企业加大研发投入力度,以期通过技术创新在激烈的市场竞争中立于不败之地;另一方面,在产业集聚和人力资本共生的过程中,往往还有助于形成良性的激励竞争氛围,这在很大程度上促进了劳动力技术水平的提升。显然,产业集聚下劳动力以及企业间的竞争机制有利于提升地区整体的人力资本水平以及企业的研发创新能力。这对于提升地区的出口贸易技术效率具有正面的影响效应。

基于上述分析,本文提出如下有待检验的理论命题。

命题1:产业集聚有助于提升地区的出口贸易技术效率。

在前文中,我们分别从分享、匹配、学习以及竞争四个方面对产业集聚影响出口贸易技术效率的作用机制进行了阐述。通过上述分析还可以发现,产业集聚促进出口贸易技术效率进步这一作用机制的形成,在很大程度上是通过强化地区的人力资本和研发创新活动实现的。基于此,本文进一步提出如下两个有待检验的理论命题。

命题2:产业集聚能够通过提升地区人力资本水平这一途径促进地区出口贸易技术效率的进步。

命题3:产业集聚能够通过提升地区研发水平这一途径来促进地区出口贸易技术效率的进步。

四、实证研究分析

(一)计量模型的设定

为检验本文的理论命题,我们分别设定了如式(1)~式(3)所示的计量模型:

(1)

export_teit=α0+α1aggloit+α2aggloit×

(2)

export_teit=α0+α1aggloit+α2aggloit×

(3)

其中,下标i表示省份,共31个省份;t表示样本年份,为2003—2011年①;export_te、agglo分别表示省际层面的出口贸易技术效率和产业集聚程度;λ、ρ分别表示省际固定效应和年度固定效应;ξ为误差项;α0表示截距项,α1、α2以及βi均为待估计参数。根据前文的理论分析,α1预期显著为正。除此之外,计量模型还控制了省际层面一组与出口贸易技术效率密切相关的变量x,具体涵盖了全要素生产率(tfp)、资本密集度对数值(lnkl)、产业结构(is)、人力资本禀赋(hc)、研发投入强度(rd)、金融发展(fd)以及外商直接投资(fdi)。

(二)核心变量的构造

1.出口贸易技术效率

本文采用由Aigner et al.(1977)[25]以及Meeusen & van den Broeck(1977)[26]提出的随机前沿分析方法(SFA),并在超越对数生产函数的基础上对我国省际出口贸易技术效率展开测算。我们设定了如式(4)所示的超越对数生产函数:

β8t×lnkit+β9t×lnlit+vit-μit

(4)

μit=μiexp[-η(t-T)]

(5)

(6)

exp(-μit)

(7)

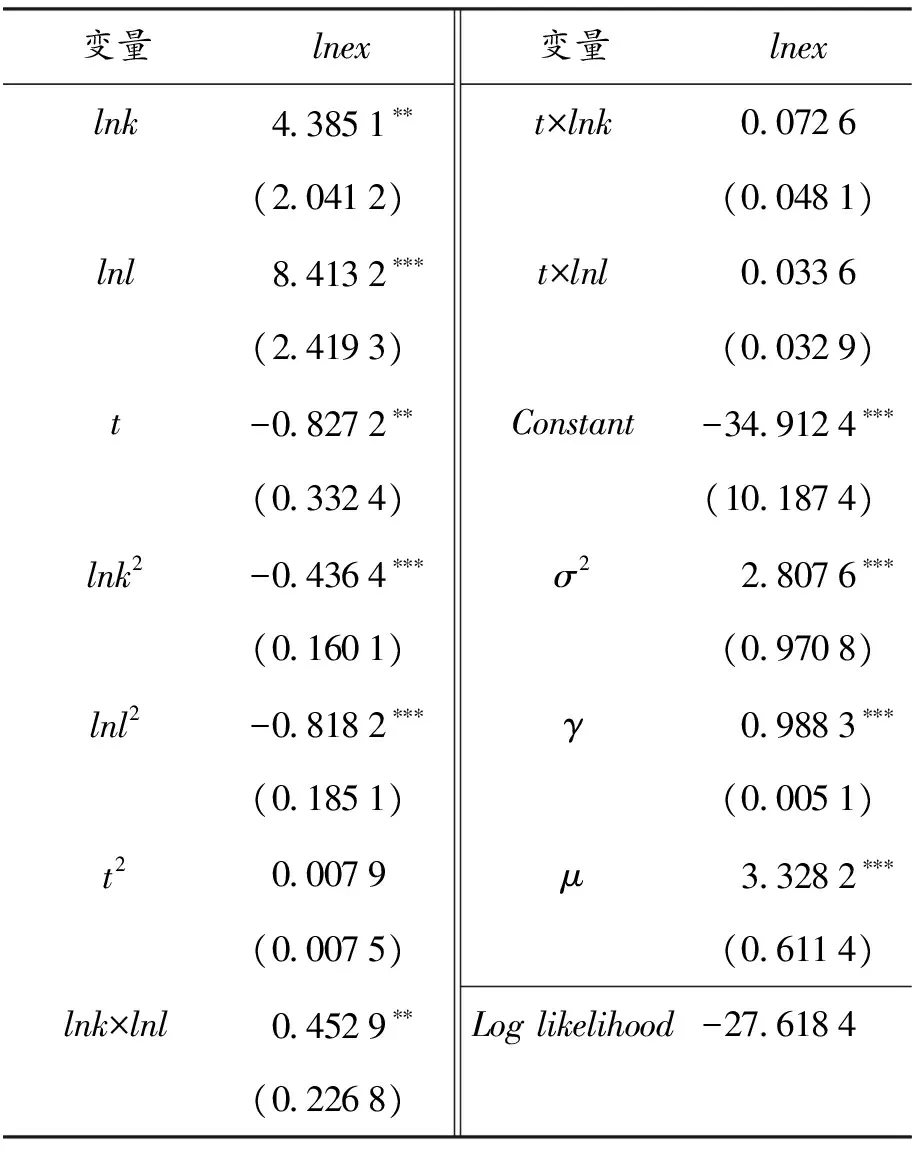

表1 超越对数生产函数的估计结果

注:小括号内数值为稳健性标准误;***、**和*分别表示在1%、5% 和10%的水平上显著。

2.产业集聚

当前有关产业集聚的测度指标繁多,其中应用较为广泛的主要有区位熵、产业集中度、赫芬达尔指数、空间基尼系数以及EG指数等。从数据的可得性出发,本文选取了区位熵以及赫芬达尔指数两个指标来计算省际层面的产业集聚程度。其中,前者能够准确地刻画理要素的空间分布状况以及消除区位规模的异质性效应,后者则能够准确地反映产业或企业的市场集中度。上述两者的计算公式分别如下:

(8)

(9)

式(8)中,lqit表示t年i省份的区位熵,xit、Xit分别表示t年i省份整体的生产总值以及工业的生产总值,yt、Yt分别表示t年全国整体的生产总值以及工业的生产总值。原始数据来自2004—2012年的《中国工业经济统计年鉴》。区位熵指标值的具体界定如下:若lq>1,则表明该省份专业化水平较高,在规模经济的作用下其产业集聚程度也相应越高,较之于全国其他省份的产业集聚水平更高;若lq=1,表明该省份的产品供需平衡;若lq<1,则表明该省份专业化水平和产业集聚程度较低。式(9)中,hhiit表示t年i省份的赫芬达尔指数,xijt表示t年i省份j行业的产值,xjt表示t年j行业的全国总产值,N表示行业个数。赫芬达尔指数的取值范围介于0~1之间,其值越大,则说明该省份的产业集聚程度越高,反之亦然。

3.变量的描述性统计

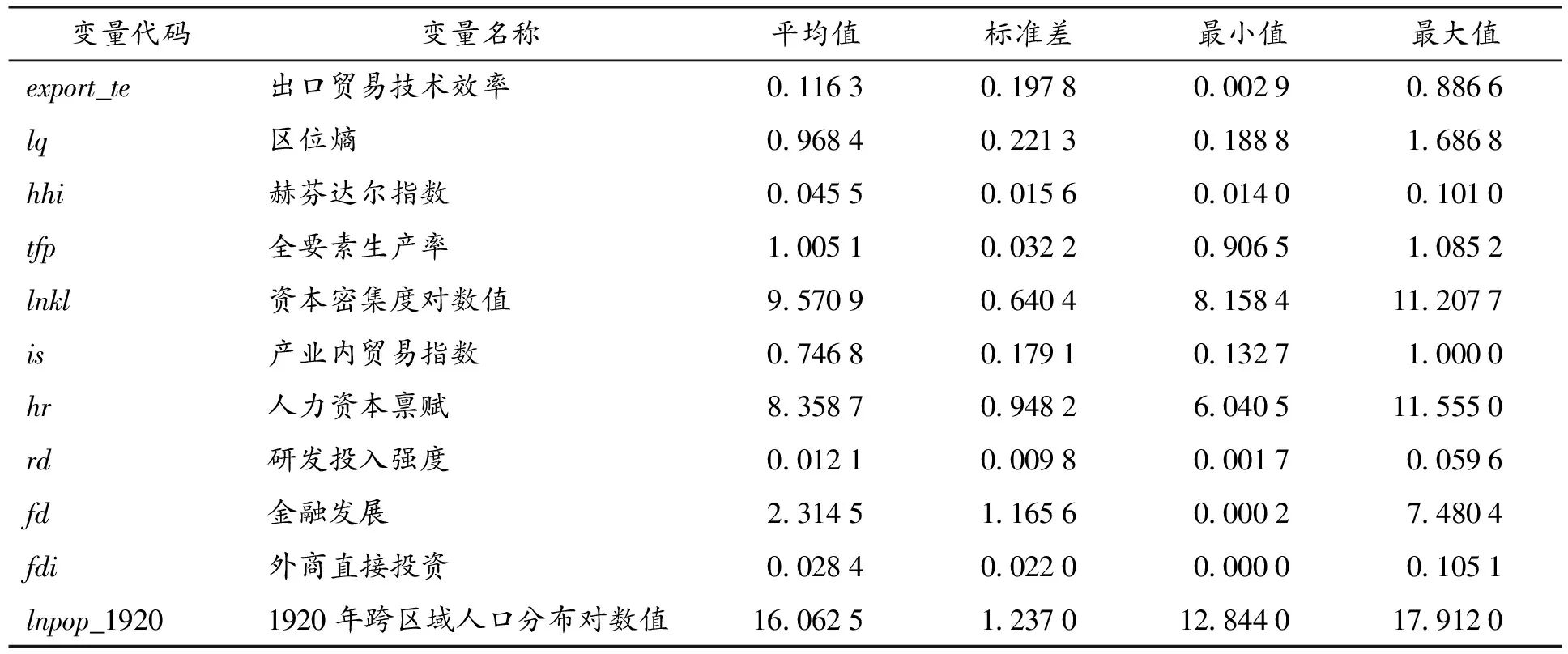

金融发展(fd),采用存信贷相对规模指标来衡量我国省际层面的金融发展水平,即以某年地区的金融机构人民币各项存贷款余额之和与该地区当年生产总值的比重表示,原始数据来自《中国金融年鉴》。研发投入强度(rd),采用地区研发经费支出占该地区当年生产总值的比重来表示,原始数据来自《中国科技统计年鉴》。外商直接投资(fdi),采用各省份实际利用外商直接投资额与生产总值的比重来表示,原始数据来自各省相应年份的统计年鉴,在转换过程中所涉及的人民币兑美元的年度中间汇率数据来自《中国统计年鉴》。人力资本禀赋(hr),采用平均受教育年限来衡量省际的人力资本水平,原始数据来自《中国人口统计年鉴》。产业结构(is),参照王良、冯涛(2010)[2]的做法,采用产业内贸易指数is=1-|Xit-Mit|/(Xit+Mit)来衡量省际的产业结构,其中Xit、Mit分别表示省份i第t年的出口额和进口额。全要素生产率(tfp),利用基于序列DEA的SE- SBM模型测算得到。其中,资本投入采用地区固定资本存量表示,利用永续盘存法计算得到;劳动投入采用各省的就业人数表示;省际的生产总值采用1978年不变价的指数进行消胀处理。资本密集度对数值(lnkl),采用地区固定资本存量与该地区的劳动人口之比的对数值表示。表2报告了上述各变量以及下文所使用的工具变量——1920年中国的跨区域人口分布对数值的描述性统计。其中,出口贸易技术效率的平均值为0.116 3,最大值为0.886 6;以区位熵表示的产业集聚指标1的最小值为0.188 8,最大值为1.686 8;以赫芬达尔指数表示的产业集聚指标2的最小值为0.014 0,最大值为0.101 0。上述情况说明,在考察期内我国各省的出口贸易技术效率以及产业集聚水平均存在较大的差异。

表2 变量的描述性统计

(三)计量结果分析

为了直观地展现出口贸易技术效率与产业集聚之间的关系,我们首先在图1中描绘了我国省际出口贸易技术效率与区位熵以及赫芬达尔指数各自的拟合关系图。从中可以发现,出口贸易技术效率与区位熵以及赫芬达尔指数这两个产业集聚衡量指标均存在正相关关系。这初步印证了上文的逻辑分析,即地区的产业集聚程度越高,越有利于该地区出口贸易技术效率的提升。鉴于图示法仅仅提供了粗略的感知,接下来本文将对出口贸易技术效率与产业集聚之间的具体关系进行系统和严谨的实证检验。

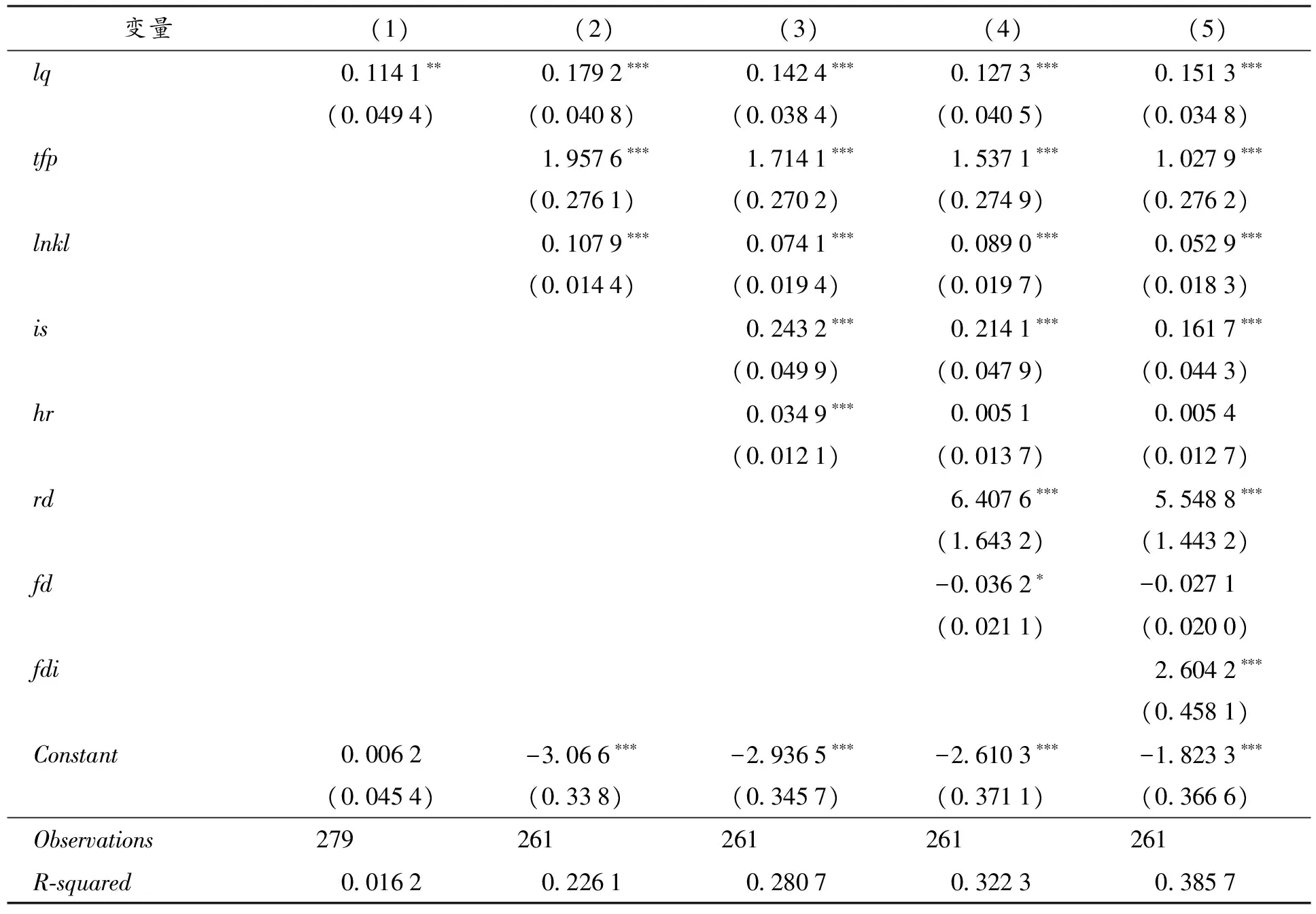

1.基于整体样本的回归结果

我们在如式(1)所示的计量模型以及整体样本的基础上采取了从简单到复杂的逐步回归方法,具体的估计结果分别报告于表3各列。首先观察本文的核心变量——产业集聚的待估系数α1的数值、符号及其显著性。从表3的第(1)列的估计结果来看,在不控制其他变量的情况下,区位熵的估计系数在5%的统计水平上显著为正,其数值为0.114 1。在第(2)~(5)列中,可以发现随着其他控制变量的加入,区位熵的估计系数仍然为正,且显著性较之前得到进一步的提升,虽然数值量级略有变动,但始终介于0.114 1~0.179 2之间。以第(5)列的估计结果为例,在控制了所有的变量之后,区位熵的估计系数为0.151 3,其经济含义是,省际层面的产业集聚水平每提高1个单位,有助于促进我国出口贸易技术效率提升0.151 3个单位。

表3 基于整体样本的回归结果

注:小括号内数值为稳健性标准误;***、**和*分别表示在1%、5% 和10%的水平上显著。

表3中各控制变量的估计结果基本符合理论预期。其中,全要素生产率的估计系数始终在1%的统计水平上显著为正,随着其他控制变量的加入,其估计系数虽然呈下降态势,但始终大于1,说明全要素生产率是影响我国省际出口贸易技术效率的一个重要因素。大量的研究表明,全要素生产率是广义技术进步的表征,其自然而然地构成了出口贸易技术效率提升的重要源泉。资本密集度变量的估计系数同样在1%的统计水平上显著为正,说明资本密集度对我国省际的出口贸易技术效率的提升同样存在正面效应。事实上技术进步往往离不开物质资本的推动,物质资本的积累在未来是提升我国出口贸易技术效率的关键。产业结构的估计系数在1%的统计水平上显著为正,意味着产业结构的优化有助于提升出口贸易技术效率。人力资本的估计系数除了在第(3)列通过显著性检验外,其余各列均不显著,说明人力资本对我国省际出口贸易技术效率的影响不稳健。这可能与当前我国地区的人力资本发展水平仍较为低下有关。研发投入强度的估计系数在第(4)~(5)列中显著为正,说明研发投入对我国省际出口贸易技术效率存在正向的促进作用研发投入对技术进步具有直接和正面的影响,其对我国省际出口贸易技术效率的提升作用毋庸置疑。金融发展在某种程度上对我国省际出口贸易技术效率存在负向影响,究其原因,可能与中国长期以来金融改革滞后以及存在明显的金融压抑、扭曲等现象不无关系。外商直接投资对我国省际出口贸易技术效率具有显著的促进效应。这可能与外商直接投资存在竞争示范效应和技术溢出效应等有关,而上述效应对改善我国省际的出口贸易技术效率具有积极的作用。

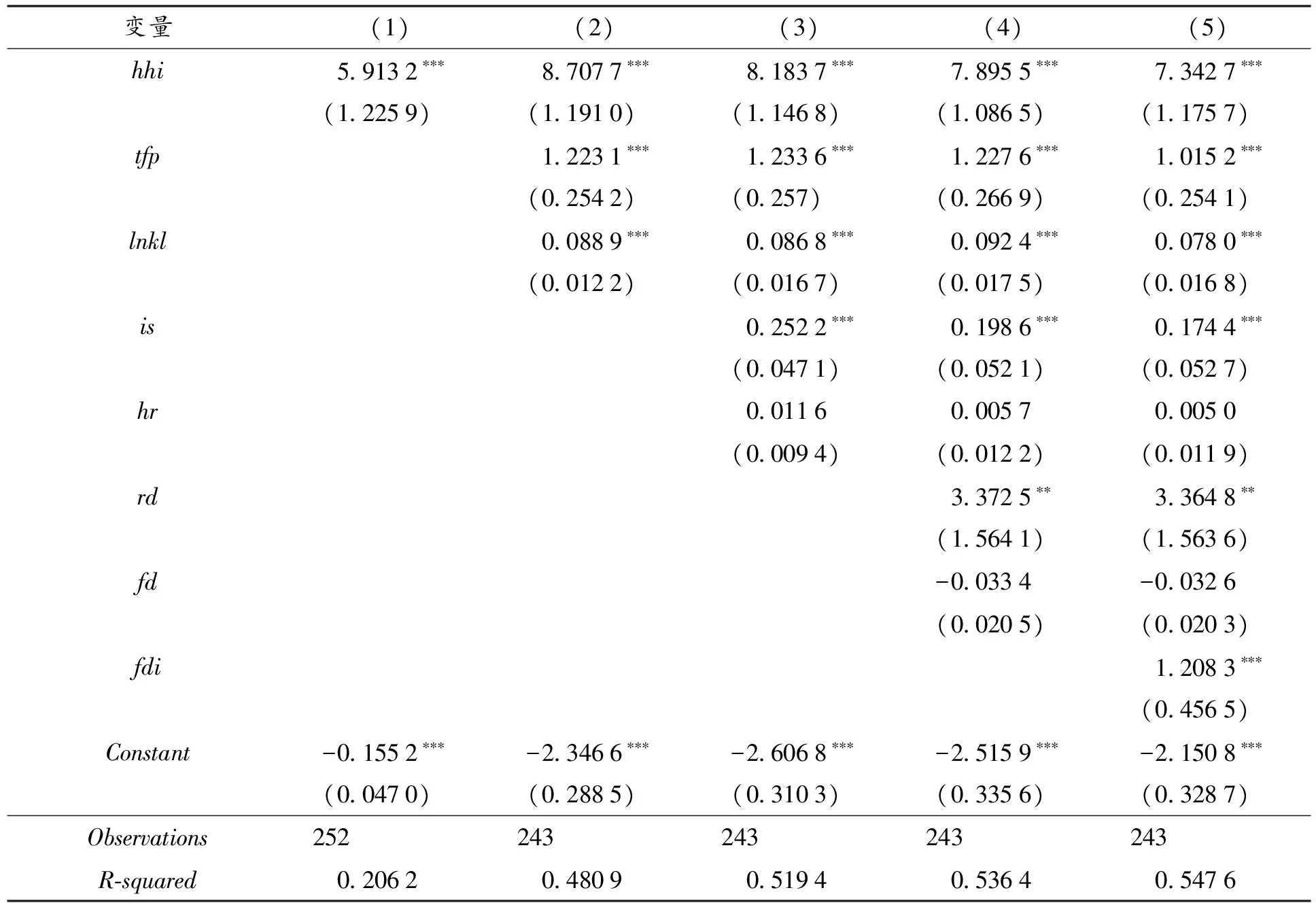

2.稳健性检验

(1)替换核心变量。作为上述回归结果的一个稳健性检验,接下来我们将区位熵替换为赫芬达尔指数,然后仍然在如式(1)所示的计量模型以及整体样本的基础上进行逐步回归,具体的估计结果分别报告于表4各列。表4显示,无论加入控制变量与否,赫芬达尔指数始终在1%的统计水平上显著为正,且其估计系数的数值量级明显大于区位熵。以表4最后一列赫芬达尔指数的估计系数为例,其经济含义是,省际层面的产业集聚水平每提高1个单位,将有助于促进我国出口贸易技术效率提升7. 342 7个单位,显见产业集聚对我国出口贸易技术效率的提升具有非常显著的边际影响效应。表4其余各控制变量的估计结果与表3基本一致,此处不再赘述。

表4 替换核心变量后的回归结果

注:小括号内数值为稳健性标准误;***、**和*分别表示在1%、5% 和10%的水平上显著。

(2)工具变量法回归。在标准的OLS回归中,参数估计量的无偏性依赖于严格的外生性假设。在上面的回归结果中,一个隐含的假定是产业集聚变量为外生性变量。但是在本文研究中,计量模型可能存在潜在的内生性问题,原因有:一是遗漏变量,尽管在计量模型中已经尽可能控制了影响省际层面出口贸易技术效率的各种因素,但仍存在由遗漏其他变量导致的内生性估计偏误的可能;二是如前文所述,产业集聚与国际贸易之间存在互动关系,这意味着省际的出口贸易技术效率与产业集聚之间可能存在双向因果关系。为解决这一潜在的内生性问题所带来的估计偏误,我们借鉴Li & Lu(2009)[28]的做法,采用1920年中国的跨区域人口分布对数值(lnpop_1920)这一指标来作为我国省际层面的产业集聚水平的工具变量,其理论依据在于:(1)一个地区的人口或劳动力越丰裕,越可能吸引制造商的进驻,显然这最终会影响到地区的产业集聚程度;(2)随着时间的推移人口分布往往具有延续性。因此,采用1920年中国区域人口分布作为工具变量确保了这一变量与产业集聚之间存在密切的关系,但却不会通过其他渠道作用于省际层面的出口产品质量。从报告于表5的2SLS的第一阶段的回归结果来看,1920年中国跨区域人口分布变量的估计系数均在1%的统计水平上显著为正,这意味着跨区域人口分布的历史数据与当代省际的产业集聚水平正相关。此外,DWH test拒绝了产业集聚变量为外生变量的原假设,说明了进行工具变量法回归的必要性。K-P rk LM在1%的统计水平上显著为正,拒绝了工具变量识别不足的零假设;K-P rk Wald F显著大于10%的临界值16.38,拒绝了弱工具变量的零假设;Hansen J进一步拒绝了工具变量过度识别的零假设。综合上述各项统计检验结果来看,本文所选取的工具变量是合理和有效的。2SLS第二阶段的回归结果显示,在控制了内生性问题后,区位熵、赫芬达尔指数的估计系数均至少在10%的统计水平上显著为正,且两者的数值进一步增至0.246 5和33.542 1。这表明不考虑内生性问题容易导致向下的估计偏误,即倾向于低估产业集聚对出口贸易技术效率的促进效应。综上,基于2SLS的估计结果仍然印证了本文的理论预期,并表明产业集聚对出口产品质量的边际效应要大于基准回归的估计结果。

表5 工具变量法回归结果

注:小括号内数值为稳健性标准误;***、**和*分别表示在1%、5% 和10%的水平上显著;“2SLS:1ststage”“2SLS:2ndstage”分别对应工具变量回归的第一、第二阶段的回归结果。

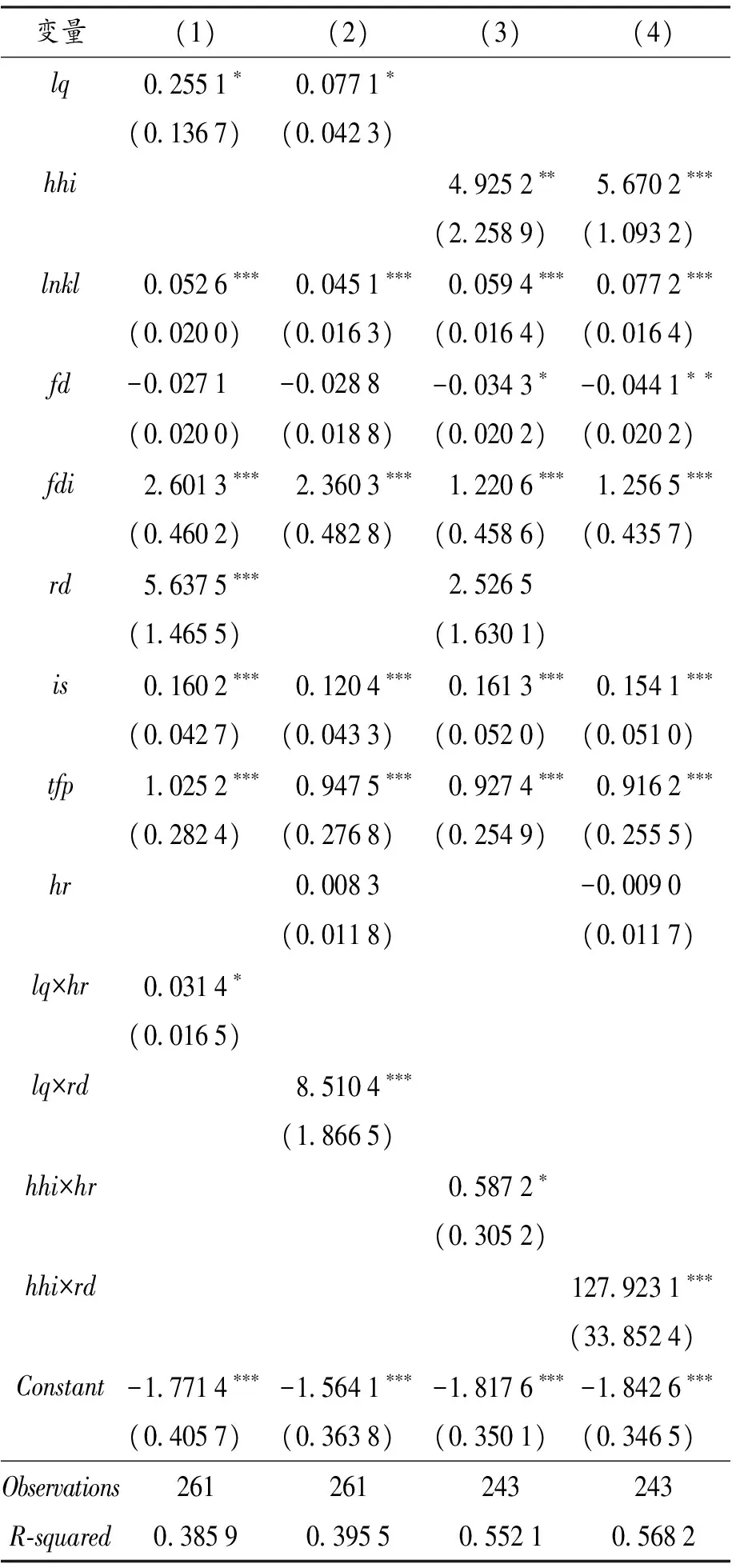

3.作用机制的检验

最后对理论命题2和3作进一步的检验。具体的估计结果报告于表6。从表6来看,产业集聚的两个衡量指标lq、hhi的估计系数均显著为正,这与前文的估计结果一致,再一次印证了理论命题1。与此同时,产业集聚与研发投入强度的交互项、产业集聚与人力资本的交互项的估计系数也均显著为正,从而验证了理论命题2和3,即一方面产业集聚能够通过提升地区的人力资本水平这一机制来促进地区出口贸易技术效率的进步;另一方面产业集聚有助于提升地区的研发水平,进而促进地区出口贸易技术效率的进步。

五、主要结论与政策建议

本文在文献梳理的基础上,对产业集聚影响出口贸易技术效率的作用机制进行了系统的分析,并提出了产业集聚能够通过提升地区的人力资本禀赋以及研发水平来促进地区出口贸易技术效率的进步的理论命题。基于我国2003—2011年的省际面板数据,本文首先采用随机前沿分析方法对各省份的出口贸易技术效率展开测算,并构建了区位熵与赫芬达尔指数两个产业集聚衡量指标。实证研究结果表明,产业集聚水平的提高显著促进了地区出口贸易技术效率的进步,以区位熵指标为例,当省际层面的产业集聚水平提高1个单位时,能够促使我国的出口贸易技术效率提升0.151 3个单位。产业集聚对出口贸易技术效率具有促进作用,这一结论在替换核心变量和控制内生性问题之后依然成立。进一步的检验证实了产业集聚能够通过提升地区的人力资本水平以及研发水平这两条途径来提升地区出口贸易技术效率。本文的研究发现具有较为重要的政策意蕴,有助于从理论和实践两方面指导我国通过提升出口贸易技术效率这一方式来转变传统的外贸发展模式,进而实现由贸易大国向贸易强国的整体性跨越。由此易见,要促进我国省际出口贸易技术效率的进步,一个重要的着力点在于进一步提升我国地区的产业集聚水平。鉴于政府、企业在地区产业发展中所扮演的重要角色,本文拟从这两个层面给出相应的政策建议。

表6 作用机制的检验结果

注:小括号内数值为稳健性标准误;***、**和*分别表示在1%、5% 和10%的水平上显著。

第一,对政府而言,在发展地区产业经济的过程中要处理好“两只手”的关系,即放开“看不见的手”和用好“看得见的手”,因地制宜、科学合理地制定产业发展规划及政策,为地区产业的发展营造一个良好的软硬件环境。一是尊重市场规律,从构建合理高效的产业链入手,发掘和强化当地企业在产业分工链条上的比较优势,通过引入互补性行业和完善配套实施等方式完善横纵向产业关联,在避免产业同质化的同时促进地方产业集聚区的形成。二是出台税收和补贴等各项优惠政策,鼓励企业进驻产业园区,为企业间以及企业与社会其他服务机构的交流合作创造便利条件,以形成规模经济效应,进而促进地区产业的集聚发展。三是进一步促进制造业与服务业的良性互动,一方面扩大制造业与生产性服务业良性互动的区域边界,另一方面充分发挥制造业集聚与生产性服务业集聚的空间外溢效应,在上述基础上构建促进二者融合互动的长效机制,进而推动我国省际产业的集聚发展。

第二,对企业而言,其作为市场的微观参与主体,构成了产业集聚发展的内因。有鉴于此,企业首先应明确自身的定位,积极融入相应的产业链中,通过强化与上下游企业的关联,充分发挥分享、匹配以及学习三方面的效应,促进企业间资源的优化配置,以此助推地区产业的集聚发展。其次,增强企业间的互信。通过提升相互间的信任度来夯实企业间合作与交流的基础,以提高企业间的交易效率与生产协作,降低知识交换、技术溢出的磨损,从而促进产业集聚区的形成与发展。再次,鉴于产业集聚能够通过提升地区的人力资本水平以及研发水平等途径来促进出口贸易技术效率的进步,因此在产业集聚发展的过程中,企业一方面应重视吸纳和培养人才,以此提高地区的人力资本水平;另一方面应进一步强化企业的技术研发水平,从而使产业集聚能够通过提升人力资本水平以及研发水平等途径更好地发挥其促进出口贸易技术效率进步的正面效应。

注 释:

①自2013年起《中国工业经济统计年鉴》不再公布2012年行业的工业产值等数据,同时部分行业的统计口径较之前有所调整。受数据可获得性的限制,且为了保证产业集聚指标前后的一致性,本文实证样本的时间点止于2011年。

[1]丁小义,胡双丹. 基于国内增值的中国出口复杂度测度分析——兼论“Rodrik悖论”[J]. 国际贸易问题,2013(4):40-50.

[2]王良,冯涛. 中国出口贸易的技术效率及其区域差异——基于随机前沿分析(SFA) 技术的实证研究[J]. 经济管理,2010(6):9-16.

[3]Porter M E. The competitive advantage of notions[J]. Harvard Business Review,1990,68(2):73-93.

[4]徐康宁. 开放经济中的产业集群与竞争力[J]. 中国工业经济,2001(11):22-27.

[5]袁欣,李深远. 产业集聚与对外贸易:广东电子产业的实证分析[J]. 经济理论与经济管理,2007(1):60-63.

[6]Koenig P,Mayneris F,Poncet S. Local export spillovers in France[J]. European Economic Review,2010,54(4):622-641.

[7]宣烨,宣思源. 产业集聚,技术创新途径与高新技术企业出口的实证研究[J].国际贸易问题,2012(5):136-146.

[8]刘竹青,周燕. 地理集聚,契约执行与企业的出口决策——基于我国制造业企业的研究[J]. 国际贸易问题,2014(9):58-66.

[9]李强. 集聚对企业出口贸易的影响——技术差异的视角[J]. 国际商务:对外经济贸易大学学报,2016(2):132-143.

[10]杨丽华. 长三角高技术产业集聚对出口贸易影响的研究[J]. 国际贸易问题,2013(7):158-166.

[11]Krugman P R. Geography and trade[M]. Cambridge:the MIT Press,1991.

[12]Venables A J. Equilibrium locations of vertically linked industries[J]. International Economic Review, 1996,37(2): 341-359.

[13]Fujita M,Krugman P R,Venables A J. The spatial economy:cities,regions,and international trade[M]. Cambridge:the MIT Press,1999.

[14]Villar O A. Spatial distribution of production and international trade: a note[J]. Regional Science and Urban Economics,1999,29(3):371-380.

[15]Paluzie E. Trade policy and regional inequalities[J]. Papers in Regional Science,2001,80(1):67-85.

[16]Paluzie E,Pons J,Tirado D A. Regional integration and specialization patterns in Spain[J]. Regional Studies,2001,35(4):285-296.

[17]Hanson G H. Market potential,increasing returns and geographic concentration[J]. Journal of International Economics,2005,67(1):1-24.

[18]葛嬴. 产业集聚与对外贸易[C]∥南开大学经济学院. 第四届中国经济学年会入选论文集. 天津:[出版者不详],2004.

[19]黄玖立,李坤望. 对外贸易,地方保护和中国的产业布局[J]. 经济学:季刊,2006(3):733-760.

[20]冼国明,文东伟. FDI、地区专业化与产业集聚[J]. 管理世界,2006(12):18-31.

[21]钱学锋,陈勇兵. 国际分散化生产导致了集聚吗?[J]. 世界经济,2009(12):27-39.

[22]仇怡,吴建军. 国际贸易、产业集聚与技术进步——基于中国高技术产业的实证研究[J]. 科学学研究,2010(9):1347-1353.

[23]梁琦. 分工、集聚与增长[M]. 北京:商务印书馆,2009.

[24]陆铭,向宽虎,陈钊. 中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论[J].世界经济,2011(6):3-25.

[25]Aigner D,Lovell C A K,Schmidt P. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models[J]. Journal of Econometrics,1977,6(1):21-37.

[26]Meeusen W,Van den Broeck J. Technical efficiency and dimension of the firm: some results on the use of frontier production functions[J]. Empirical Economics,1977,2(2):109-122.

[27]Battese G E,Coelli T J. Frontier production functions,technical efficiency and panel data:with application to paddy farmers in India[M]. Netherlands:Kluwer Academic Publishers,1992.

[28]Li B,Lu Y. Geographic concentration and vertical disintegration:Evidence from China[J]. Journal of Urban Economics,2009,65(3):294-304.

(本文责编 邓 艳)

Can Technical Efficiency of Export Trade be Enhanced by Industrial Agglomeration? ——Empirical Evidence Based on China’s Provincial-level Panel Data

LIU Hongduo & CHEN Xiaoshan

(InstituteofIndustrialEconomics,JinanUniversity,Guangzhou,Guangdong510632,China)

This article first investigates the mechanism of industrial agglomeration on technical efficiency of export trade, and puts forward the propositions yet to be tested. Based on the provincial-level panel data during the period from 2003 to 2011, we calculate technical efficiency of export trade and indicators of industrial agglomeration for each province, and empirically test the impact of industrial agglomeration on technical efficiency of export trade. The result shows that, the increase of industrial agglomeration has played a positive role in promoting the technical efficiency of export trade, which is still robust with the key variable changed and the endogeneity issue controlled. Further test reveals that, industrial agglomeration can promote the improvement of technical efficiency of export trade by enhancing the levels of regional human capital and R&D. This research findings have important policy implications, which renders both theoretical and practical guidance for China to reverse China's traditional foreign trade development mode “attaching more importance to quantity instead of quality” by improving the technical efficiency of export trade, and thus makes an overall transition from a large trading nation to a trade power.

industrial agglomeration; technical efficiency of export trade; human capital; research and development (R&D); transformation of foreign trade development mode

2016--04--09

广东外语外贸大学国际服务外包研究院项目“广东构建对外开放新格局研究”(2016031574)。

刘洪铎(1986—),男,广东潮州人,暨南大学产业经济研究院博士研究生,研究方向:国际贸易与产业组织理论; 陈晓珊(1989—),女,广东汕头人,暨南大学产业经济研究院博士研究生,研究方向:产业经济学。本文通信作者。

10.16299/j.1009-6116.2016.06.006

F752.62; F062.9

A

1009--6116(2016)06--0043--12