通货膨胀与中国城镇居民收入不平等研究——基于17个省份收入分组数据

赖志花

(河北地质大学 经贸学院, 河北 石家庄 050031)

通货膨胀与中国城镇居民收入不平等研究

——基于17个省份收入分组数据

赖志花

(河北地质大学 经贸学院, 河北 石家庄 050031)

为了检验通货膨胀对我国不同收入水平城镇居民影响的结构效应,基于中国1995—2012年17个省份城镇居民收入分组数据,构建了均衡模型论证通货膨胀对不同收入水平居民总收入和分项收入的影响机理,采用动态GMM方法检验了通货膨胀对不同收入水平城镇居民收入份额影响,进而分析其对城镇居民收入不平等的影响。结果表明:除最高收入水平城镇居民外,通货膨胀降低了其他各收入水平组的当期收入份额,从而加剧了城镇居民收入不平等;中低收入组城镇居民工资性收入份额对通货膨胀没有调整应对能力;通货膨胀却极大地提升了低收入组、中等收入组和中等偏上收入组的经营净收入份额,降低了高收入组和最高收入组的经营净收入份额,从而缓解了城镇居民经营净收入的差距;高收入组城镇居民的财产性收入从通货膨胀中受益最多;通货膨胀有利于转移性收入“正向分配”效应的实现。

通货膨胀; 城镇居民; 收入不平等; 可支配收入; 分项收入; 收入份额; 广义矩估计

一、引 言

国内外学者对通货膨胀和收入分配间的相关研究仍未达成一致的结论,Galli & Hoeven(2001)[1]称之为通货膨胀与收入不平等之谜。Albanesi(2007)[2]在家庭劳动生产率存在差异的假设下,构建了政治经济学模型研究通货膨胀和收入不平等之间的关系。其分析的核心在于货币经济中收入不平等是劳动生产率持久的、外生的增函数,受到交易技术影响,穷人持有更多的货币以保证其购买力。在政府博弈决策过程中,弱化了穷人的议价地位。由于劳动生产率存在较大差异,当收入不平等处于较高水平时,低收入家庭更易受到通货膨胀的冲击,从而使他们在议价中的地位进一步恶化。Heer & Süssmuth (2007)[3]在Erosa & Ventura (2002)[4]模型的基础上,强调完全不同的通货膨胀再分配渠道,不是强调高财富代理人和低财富代理人的信用成本差异,而是强调“Feldstein channel”(较高的通货膨胀加重了税收负担)和股票市场上配置投资组合的交易成本,认为当通货膨胀处于较高水平时财富不平等会进一步加剧。Easterly & Fischer(2001)[5]基于38个国家民意调查的家庭数据,研究发现穷人比富人更加关注通货膨胀问题。相对于穷人,富人能够更好地规避通货膨胀的冲击或从中获益,这主要是由于富人能够有效地使用金融工具抵御通货膨胀的冲击。货币是穷人资产的主要构成部分,而且这部分收入是由国家初次分配获得的,基本上无力抵御通货膨胀冲击。Desai et al. (2005)[6]采用1960—1999年100多个国家的面板数据对中央银行独立性、收入不平等和通货膨胀间作用机制进行实证研究,发现在民主国家,低通货膨胀时收入不平等程度也相对较低,而通货膨胀较高时收入不平等程度也相应较高。但是,中央银行独立性对于抑制由收入不平等引起的通货膨胀具有重要的作用。国内学者对两者之间的关系也做了有益的探索,如龚六堂等(2005)[7]、赵留彦(2008)[8]等从理论上指出当通货膨胀进一步上行到较高水平时,大幅降低了社会福利损失;黄智淋、赖小琼(2011)[9]利用1979—2009年我国31个省市的面板数据,指出通货膨胀率和未预期的通货膨胀率都扩大了城乡收入差距;张克中、冯俊诚(2010)[10]等指出食品价格上涨使穷人受损,从而扩大了穷人与富人间的相对不平等;张伟等(2014)[11]构建了一个两类不同消费者、两期的基本经济模型,指出乐观的(悲观的)消费者情绪影响物价波动,并且对物价的影响程度与居民的收入水平相关:消费者收入水平越高,其对物价的影响程度越大,从而可以获得更高收益,即通货膨胀会加大居民收入不平等。

然而,国内外学者在研究通货膨胀对居民收入不平等影响效应时,较少考虑通货膨胀对不同收入水平居民的影响效应。实际上,通货膨胀对不同收入水平居民购买力的影响是存在差异的,进而导致收入不平等状态改变。因此,为了更加精确地检验通货膨胀对居民收入不平等的影响,测度通货膨胀对不同收入水平居民的影响至关重要。如果忽略通货膨胀的异质性,那么调节居民收入不平等的政策可能严重失真。

二、通货膨胀对不同收入水平家庭影响的理论分析

(一)基本假设

各个家庭在预算约束下,选择自身的消费路径、资本存量及货币持有量等,从而实现其一生效用现值的最大化,即:

(1)

其中,cit指的是第i个家庭在t期的消费,参数β是主观贴现因子,1>β>0(即家庭在消费决策时认为现在比未来更重要)。

各个家庭受到如下的预算约束:

cit+kit+1+mit+1/Pt=

Aif(kit)+(1-δ)kit+(mit+τit)/Pt

(2)

其中,mit+1、mit指的是家庭持有的货币余额;kit+1、kit指的是家庭所拥有的实际资本存量;τit指的是家庭从政府获得的名义转移支付;Pt为价格水平;Aif(kit)是家庭生产函数,满足稻田条件;Ai指的是家庭能力,由家庭的初始禀赋(财富和社会地位)和后天人力资本差异所决定。与此同时,部分商品的消费家庭必须以现金支付,因而其受到现金预付约束 (CIA)。

(3)

其中,μi指的是家庭生产过程中的现金支付比率。当μi=0时,则表示家庭用货币支付所消费的全部商品;当μi=1时,则表示家庭不仅用货币支付所消费的全部商品,而且支付所投资的全部商品。

家庭投资过程中μi的大小受到家庭能力和通货膨胀程度的影响。因而,本文假定:μi=μ(Ai,π),μ′Ai<0,μ′π≥0,0≤μi≤1。

其中,当μ′Ai<0时,则表明货币支付比率与家庭能力成反比,即当家庭能力较强时,其货币支付比率相对较低,其购买的投资品用信用支付的比率越高。μ′π≥0则意味着家庭货币支付比率与通货膨胀率成正比,即当通货膨胀不断攀升时,家庭现金支付的比率会越高。

(二)通货膨胀与总收入不平等

家庭在预算约束[式(2)和(3)]条件下,实现式(1)。本文采用Bellman原理求解无穷期限的离散时间优化问题,引入Cobb-Douglas生产函数,可以得到:

(4)

(5)

当π>0时,这种状态是通常意义上的通货膨胀,均衡收入随着通货膨胀加剧而减少。为了进一步研究不同收入家庭受到通货膨胀影响结构效应,求解式(5)对μi的一阶导数:

(6)

式(6)表明均衡收入对通货膨胀的弹性系数与货币支付比率成正比,即当货币支付比率增加时,均衡收入对通货膨胀弹性系数的绝对值也随着上升。在通货膨胀环境中,相对于高收入水平家庭,中等收入水平家庭均衡收入下降幅度较大。这主要是由于中等收入水平家庭货币支付比率低于高收入水平家庭所致。

(三)通货膨胀与分项收入不平等

在考虑劳动所得税情况下,家庭的均衡收入如下:

(7)

(1)通货膨胀对家庭储蓄率的影响。首先对式(7)求解对储蓄率的偏导数,然后将式(5)除以这个偏导数,可以得到通货膨胀对储蓄率的弹性系数如下:

(8)

式(8)表明通货膨胀波动幅度对储蓄率的影响。如果货币支付比例μi较大(较低的个体能力,往往是中低收入水平家庭),则储蓄率的降低幅度较大。如果货币支付比例μi较小(较高的个体能力,往往是高收入水平家庭),储蓄率的降低幅度较小。这主要是由于一旦发生通货膨胀,相对于高收入水平家庭,中低收入水平家庭收入的实际购买力大幅缩水。为了维持基本生活水平,中低收入水平家庭的消费大量增加,恩格尔系数上升,同时减少储蓄率,从而应对不断上升的通货膨胀所带来的购买力的下降;而高收入水平家庭储蓄变动很小。

(2)通货膨胀对家庭投资收益的影响。首先对式(7)求解对家庭投资收益的偏导数,然后将式(5)除以这个偏导数可得通货膨胀对投资收益率的弹性系数为:

(9)

式(9)说明通货膨胀变动率对投资收益变动率的影响。如果货币支付比例μi较大(较低的家庭能力,往往是中低收入水平家庭),则投资收益率的下降幅度较大。而货币支付比例μi较小(较高的家庭能力,往往是高收入水平家庭),投资收益率的下降幅度较小。

(3)通货膨胀对家庭劳动收入的影响。首先对式(7)求解对家庭劳动收入的偏导数,然后将式(5)除以这个偏导数可得:

(10)

由式(10)可知,劳动收入随着通货膨胀上升而下降,但是存在家庭间的差异。对于中低收入水平家庭(较高的货币支付比例μi),劳动收入下降得幅度较大;而对于高收入水平家庭(较低的货币支付比例μi),劳动收入下降的幅度较小。为了简化,假设经济由两种类型人员组成:一类是接受名义契约的“外部人”,往往是中低收入水平家庭;另一类是随通货膨胀调整工资契约的“内部人”,往往是高收入水平家庭。

相对于“外部人”而言,“内部人”受雇于不同于“外部人”的工资制度。例如,他报酬的大部分是以股票期权支付,从而可以获得相当高的工资收入;或者其工资收入随通货膨胀而调整,这部分工资收入能免于通货膨胀波动的影响。因而,“内部人”受雇于工资指数化的部门(梁峰,2013)[12]。所以,“内部人”很少或者不需要为通货膨胀而烦恼。综上可以合理地推断:上述这些特点使得“内部人”处于收入分配的顶端,而处于收入分配顶端的群体一般会免于周期性的实际工资的波动。

(4)通货膨胀对家庭转移收入的影响。替代上文分析所提到的货币存量增长,除以价格水平从而转移为实际水平,并省略时间下标t,由τt=[π/(1+π)]×mt得到:

(11)

(12)

(13)

三、实证分析

(一)模型构建及变量定义

通过理论分析可知,在通货膨胀环境中,由于不同收入水平居民识别和抵御通货膨胀的能力存在差异,因而居民收入差距是不断变化的动态调整过程。不同收入水平城镇居民抵御通货膨胀冲击能力受到家庭初始禀赋(财富和社会地位)和后天差异(人力资本)影响。鉴于我国金融市场的非完善,信贷市场存在“身份歧视”,相对于高收入水平家庭,中低收入水平家庭往往更难获得银行信贷,从而形成“门槛效应”。因而,中低收入水平家庭的信贷比例更低;并且使中低收入水平家庭为抵御通货膨胀冲击所选择金融工具的范围更窄,其以银行存款为主的家庭资产组合短期内难以改变。因此,通货膨胀环境中,高收入水平家庭在收入分布中位置下降幅度较小,而中低收入水平家庭下降幅度较大,从而加剧居民收入不平等。为了探究通货膨胀对不同收入水平城镇居民影响,本文借鉴Fields(2007)[13]测度收入流动性的方法,由于收入份额变化对收入水平的变化更为敏感,因而采用相对稳定的“经济地位”变动反映不同收入水平组在收入分布中所处的位置。因而,基础模型设定如下:

Repit=β0+β1Infit+β2Infit×Educit+

β3Infit×Fdit+β4Infit-1+β5Infit-1×Educit+

β6Infit-1×Fdit+ΠZit+α1Repit-1+vi+εit

(14)

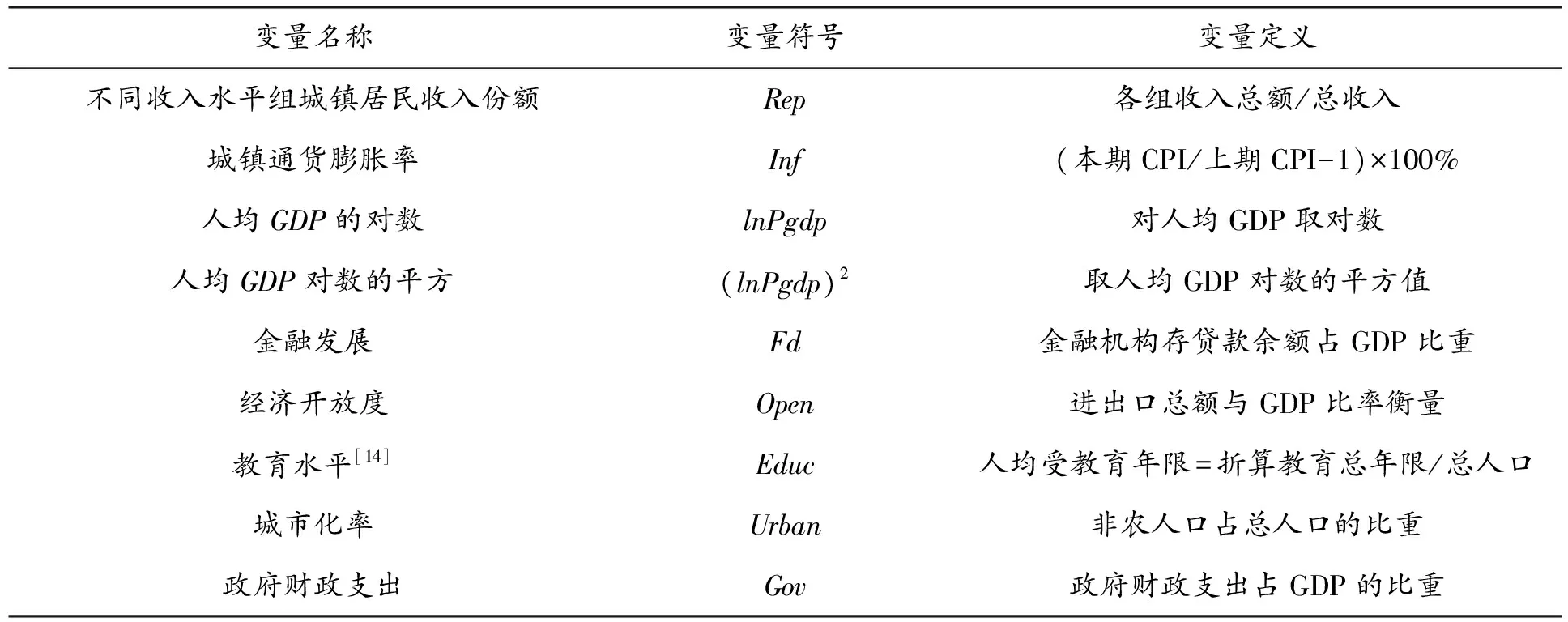

其中,下标i和t分别表示第i个省份的第t年;vi表示地区效应;εit是随机干扰项;Zit是控制变量矩阵;各变量具体定义和赋值见表1。

(二)数据来源与描述性统计

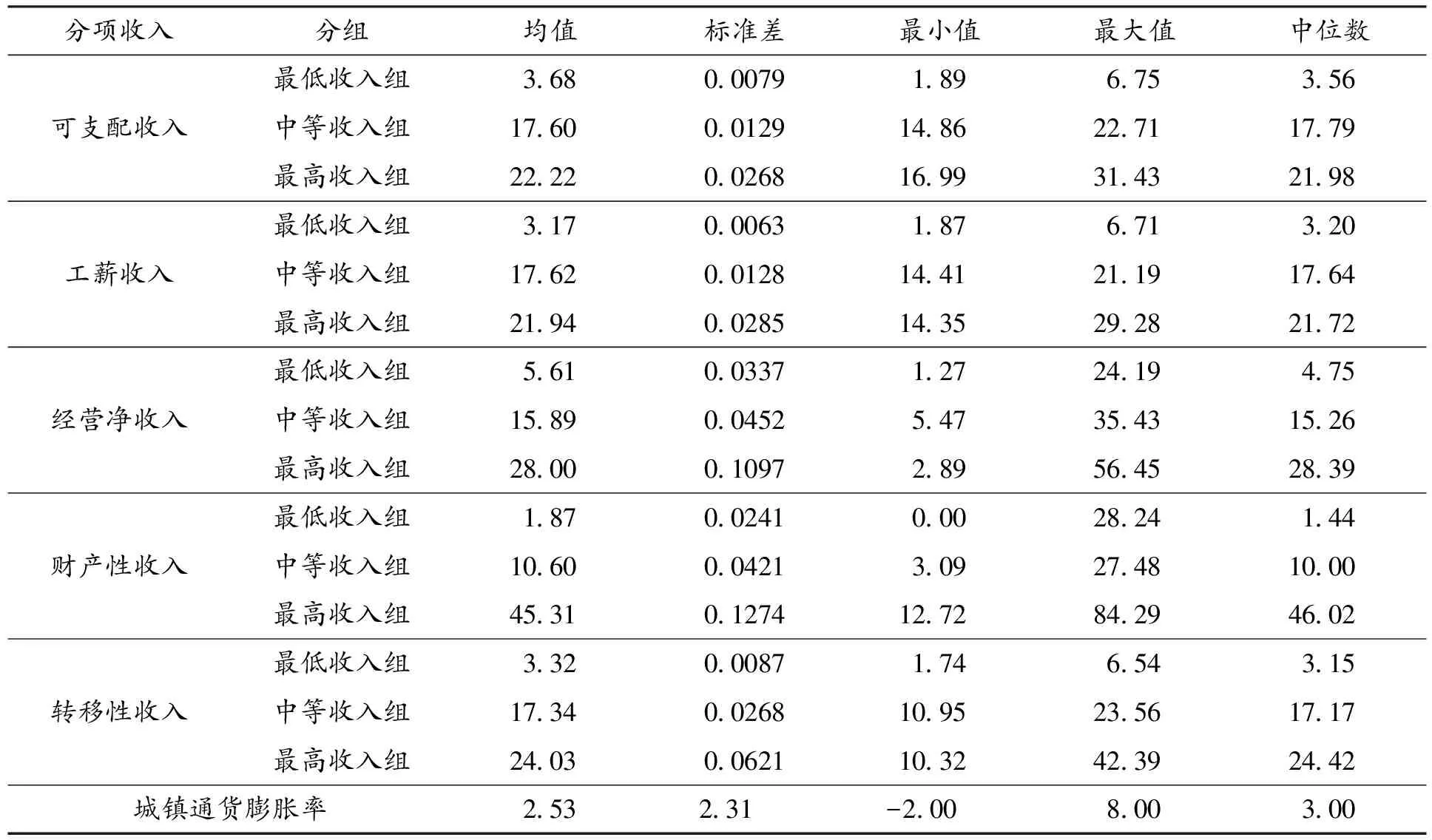

现有官方统计资料详细地给出了城镇和农村以家庭为单位的分组调查数据,由于城镇数据的连贯性、完整性较优,所以本文仅探究不同收入水平城镇居民受到通货膨胀的影响。需要说明的是,由于北京、陕西、上海、四川等4个省份收入数据是按五等分公布的;河北、山西、吉林、山东、湖南、贵州、云南、西藏、青海、新疆等省市城市居民收入是按分组区间公布,使得无法计算这10个省份的不同收入组城镇居民的收入份额。因而,删除这14个省份。数据均来自于1996—20013年《中国统计年鉴》和《中国金融统计年鉴》等,样本的描述统计如表2所示。

表1 变量名称与定义说明

表2 主要变量的描述性统计 (%)

表2仅给出了最高、最低和中等收入组城镇居民可支配收入和分项收入份额及部分变量的描述统计结果。我国最穷10%的城镇居民可支配收入份额仅为3.68%,而富有10%的城镇居民可支配收入份额为22.22%,说明不同收入组城镇居民收入差距之大。各收入组的标准差分别为0.007 9、0.026 8,这说明各省份贫穷的城镇居民收入份额大体相当,各省份最高收入组城镇居民收入份额波动程度最大,这说明各省份富有(最高收入组)的城镇居民调整收入的能力最强。城镇最穷的10%人口占有工薪收入份额仅为3.17%,而最富有的10%人口工薪收入份额高达21.94%,相对于经营净收入、财产性收入和转移性收入份额的变动而言,各收入组工薪收入份额的离散性最小。相对于其他来源收入,低收入组在经营净收入中所占的份额是最大的,这也在一定程度上说明经营净收入缓解城镇居民收入不平等。城镇最穷的10%人口的财产性收入份额仅为1.87%,而最富有的10%城镇人口份额却高达45.31%,这说明在各来源中,财产性收入在城镇居民中分布的不平等最为严重。城镇通货膨胀率的均值为2.53%,标准差为0.023 1,中位数为3%,最大值为8%,在爬行通货膨胀和温和通货膨胀之间波动。因而,样本数据适合分析通货膨胀波动对不同收入水平城镇居民可支配收入和分项收入份额的影响效应异质性。

(三)模型估计

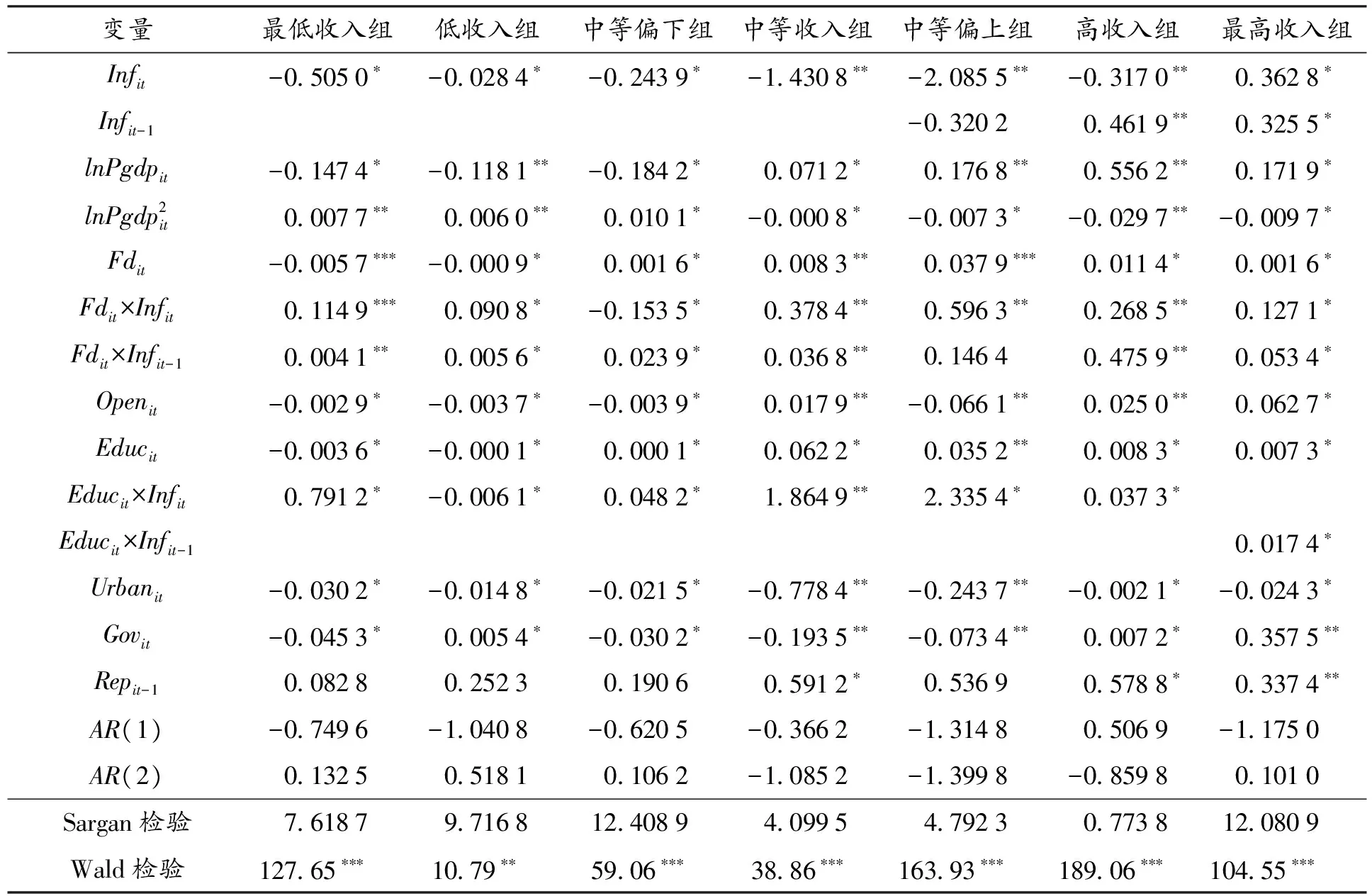

为了考察收入不平等的累积效应,本文在式(14)中引入滞后一期的因变量,从而产生随机解释变量问题,即出现了内生变量作为模型解释变量,而且会引发内生解释变量与随机扰动项的相关性问题。如果对上述模型仍然采用固定效应和随机效应方法估计,所得到的参数估计量无法满足无偏性和一致性。为了解决上述问题,本文采用Arellano & Bover (1995)[15]提出的广义矩估计(GMM)。表3报告了通货膨胀对各收入水平城镇居民收入份额影响效应的检验结果。从估计结果可知,解释变量的符号与预期相符,且相关检验的统计量符合要求。在1%显著性水平下,Sargan检验无法拒绝工具量有效性的原假设,AR(2)检验结果表明残差序列不存在自相关,符合系统GMM使用的约束条件。这意味着,系统GMM的估计结果是稳健且可靠的。

1.通货膨胀对不同收入水平组城镇居民可支配收入份额的影响分析

回归结果表明:通货膨胀对不同收入组城镇居民即期效应存在差异性,通货膨胀对最低收入组、低收入组、中等偏下收入组、中等收入组、中等偏上收入组、高收入组和最高收入组城镇居民即期效应系数分别为-0.505 0、-0.028 4、-0.243 9、-1.430 8、-2.085 5、-0.317 0和0.362 8,除最高收入水平城镇居民外,通货膨胀降低了其他各收入水平城镇居民收入份额,并且通货膨胀对中等收入组和中等偏上收入组负向即期效应最大。通货膨胀对不同收入水平城镇居民即期效应之所以表现出差异性,主要是由不同收入组城镇居民的收入结构和收入水平造成的。相对于其他收入组,最高收入组城镇居民持有的货币性收入虽然也受到通货膨胀冲击,但由于其工资性收入除了货币性收入之外,还有资产性收入,这部分收入能够自动地随通货膨胀增值。另外,最高收入组城镇居民财产以房屋、证券为主,也随着通货膨胀增值。因而,通货膨胀在一定程度上能够增加最高收入组城镇居民收入份额。中等收入组和中等偏上收入组城镇居民遭受通货膨胀冲击最大。虽然低收入家庭和高收入群体面临相同的通货膨胀率,但是低收入家庭受通货膨胀的影响远甚于高收入家庭。主要是由于中低收入家庭对自身消费行为调整能力有限,他们往往维持较低储蓄率,用收入的大部分满足自身的基本生活需求,从而不可避免地遭受通货膨胀损失。其财产性收入以储蓄为主,在通货膨胀环境中,储蓄本金不但随通货膨胀贬值,而且储蓄利息也随之大大降低,实际利率甚至小于零。储蓄无法保值,更谈不上增值。这意味着中低收入家庭遭受通货膨胀的冲击更大。中长期而言,穷人更易遭受通货膨胀的损失。

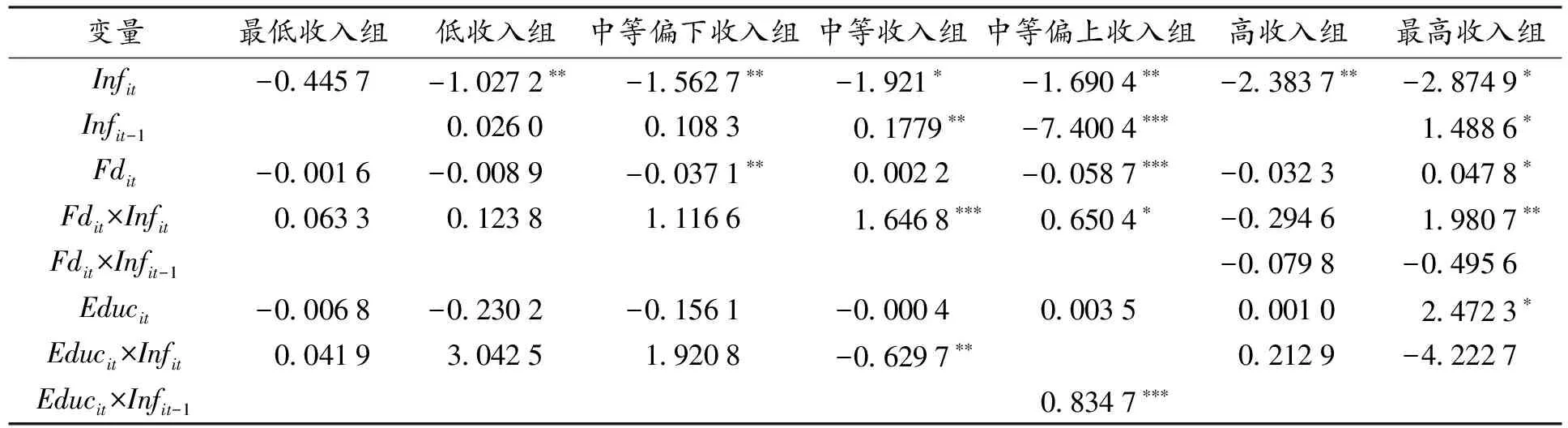

表3 通货膨胀对不同收入组城镇居民收入份额影响效应

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

通货膨胀对中等偏上收入组、高收入组和最高收入组城镇居民产生滞后效应,影响系数分别为-0.320 2、0.461 9和0.325 5,但是对中等偏上收入组城镇居民影响不显著。这说明,高收入组应对通货膨胀有调整能力。一旦形成通货膨胀预期,高收入组城镇居民通过调整收入构成避免通货膨胀冲击甚至获得通货膨胀收益。通货膨胀对中等偏上收入组城镇居民冲击最大(肖争艳等,2011)[16],对高收入组城镇居民影响则由即期的负向效应转变为滞后的正向效应。这说明,随着收入水平提高,城镇居民抵御通货膨胀冲击的能力也得以提升。由于高收入城镇居民拥有较高的学历和文化素质,提高了其对通货膨胀的预期能力,从而能够及时地应对通货膨胀的冲击。尤其是处于高收入水平的民营企业者、企事业单位的高层管理等非固定收入者,面对非预期的通货膨胀冲击,他们的实际收入由于通货膨胀的收入转移功能不但没有减少,反而有所增加;通货膨胀对企业工人等固定收入群体冲击相对较大,使得其实际收入大幅度降低,最终导致城镇居民收入差距进一步加剧。

金融发展和通货膨胀对最低收入组、低收入组、中等收入组、中等偏上收入组、高收入组和最高收入组城镇居民产生正向即期交互效应,而且这种即期交互效应对中等收入组和中等偏上收入组城镇居民影响最大。这说明,金融市场“门槛”随着金融市场发展有所改善,中等收入城镇家庭可以较好地使用信贷,从而为投资缺口提供所需资金,加强了中等收入群体抵御通货膨胀冲击的能力并且从金融发展受益最大,从而在一定程度上缓解了城镇居民收入不平等。金融发展和滞后一期通货膨胀对高收入组城镇居民的正向效应最大(0.475 9);对中等偏上收入组城镇居民的影响效应居于第二位(0.146 4),但统计上却不显著;对最高收入组城镇居民影响居于第三位(0.053 4)。在通货膨胀期间,家庭将对财富从货币到资本进行重新分配。这意味着,在通货膨胀环境中,不同收入群体为了抵御通货膨胀冲击所造成的损失会采取不同的应对措施。穷人面对昂贵的交易成本和股票市场交易费用,将现金转换为资本的过程将面临更多的困难(Heer & Süssmuth,2007)[3]。因此,相对于高收入者,中低收入组城镇居民这种调整能力相对较弱,并且由于各种条件限制(如交易水平、交易成本和知识水平等),利用金融市场进行资产保值非常困难,从而加剧了城镇居民收入不平等。因此,高收入水平家庭的财富和福利比低收入水平家庭受通货膨胀的影响更小。

Educit×Infit对中等偏上收入组城镇居民影响最大(2.335 4),对中等收入组城镇居民影响次之。这意味着,在通货膨胀环境中,教育发展提高了城镇居民识别和抵御通货膨胀能力,尤其是中等偏上收入组城镇居民。这主要是由于中等收入组城镇居民受过良好教育,高度关注通货膨胀,采取积极措施从通货膨胀中受益。Educit×Infit-1仅对最高收入组城镇居民产生影响,系数为0.017 4,这说明最高收入组城镇居民在通货膨胀发生时采取的是观望态度,确认通货膨胀之后才采取相应的调整行为。人力资本是决定家庭抵御通货膨胀能力的关键因素。因而,人力资本水平越高的家庭,其抵御通货膨胀的能力就越强(这主要是由于人力资本水平高的家庭能够更好地选择金融工具以规避通货膨胀冲击)。人力资本水平低的家庭无法有效地选择金融工具规避通货膨胀冲击。因而,他们往往更加厌恶通货膨胀。

2.通货膨胀对不同收入水平城镇居民分项收入份额影响

本文在研究通货膨胀对不同收入水平城镇居民总收入份额影响的基础上,还研究了通货膨胀对不同收入水平城镇居民分项收入份额的影响,这将有助于更好地阐释通货膨胀的再分配效应。由于篇幅所限,本文仅给出了模型中关键变量的估计结果,估计结果如表4~表7所示。

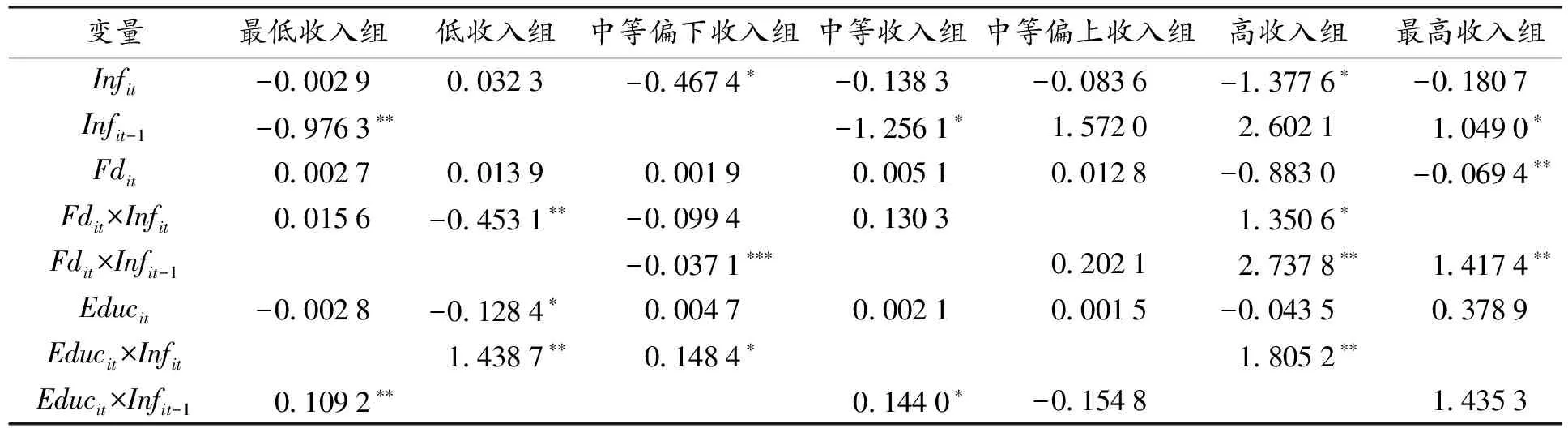

表4报告了通货膨胀对不同收入水平城镇居民工薪收入影响的结构效应。通货膨胀对中等偏下收入组城镇居民产生负向的即期效应(-0.467 4);对最低收入组和中等收入组的城镇居民产生负向的滞后效应(分别为-0.976 3、-1.256 1);但对高收入组工薪收入产生即期效应(-1.377 6),而且存在滞后效应(Infit-1的系数为2.602 1);对最高收入组即期效应统计上不显著,但存在统计上显著的滞后效应(Infit-1的系数为1.049 0)。这意味着,通货膨胀当期显著地降低了中等偏下收入组和高收入组城镇居民的工薪收入份额,但对高收入组城镇居民工薪收入份额下降幅度大于中等偏下收入组城镇居民,从而在一定程度上缓解了城镇居民收入不平等。这主要是由于高收入组城镇居民工薪收入绝对水平远高于中等偏下收入组城镇居民,从而在通货膨胀下这部分现金收入遭受更大的通货膨胀冲击。

通货膨胀对最低收入组和中等收入组城镇居民存在负向滞后效应,这说明中低收入组城镇居民面对通货膨胀没有调整能力,从而遭受通货膨胀滞后损失。之所以对最低收入组和中等收入组城镇居民产生负向滞后效应,是通过收入效应和替代效应产生影响。这两种效应往往同时并存,但对于最低收入组城镇居民而言,替代效应占主导,中等收入组城镇居民则收入效应占主导。最低收入组城镇居民在替代效应主导下几乎没有什么储蓄,而中等收入组城镇居民在收入效应主导下形成储蓄,最终致使中等收入组城镇居民遭受更大的通胀损失。通货膨胀对高收入组和最高收入组城镇居民产生正向滞后效应,这主要是由高收入组城镇居民工薪收入构成造成的。高收入组和最高收入组城镇居民工薪收入由货币类名义资产和股权类实际资产构成,而中低收入水平城镇居民工薪收入由单一的货币类名义收入构成。相对于中低收入者,高收入水平城镇居民边际消费倾向相对较低,边际储蓄倾向相对较高,从而形成相对较高的储蓄水平,这部分储蓄为避免通货膨胀冲击往往转化为权益类投资。这部分股权类的实际资产,随着通货膨胀其价值自动膨胀,高收入水平城镇居民从而从通货膨胀中受益,提升其相对“经济地位”。

表4 通货膨胀对不同收入水平城镇居民工薪收入影响效应

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

表5 通货膨胀对不同收入水平城镇居民经营净收入影响效应

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

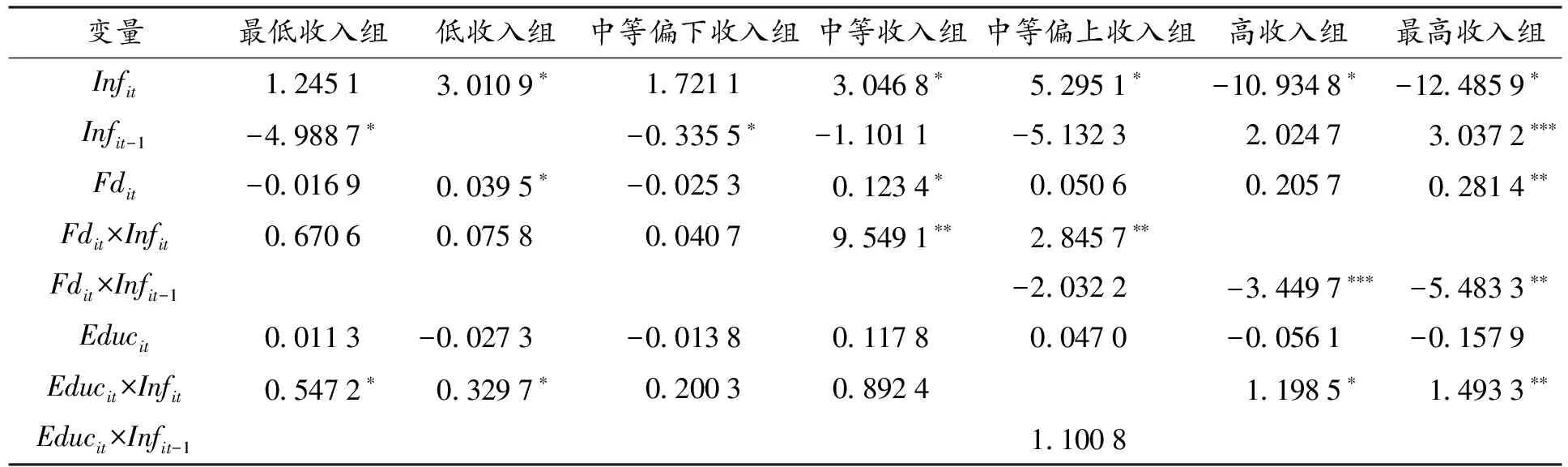

表6 通货膨胀对不同收入水平城镇居民财产性收入影响效应

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

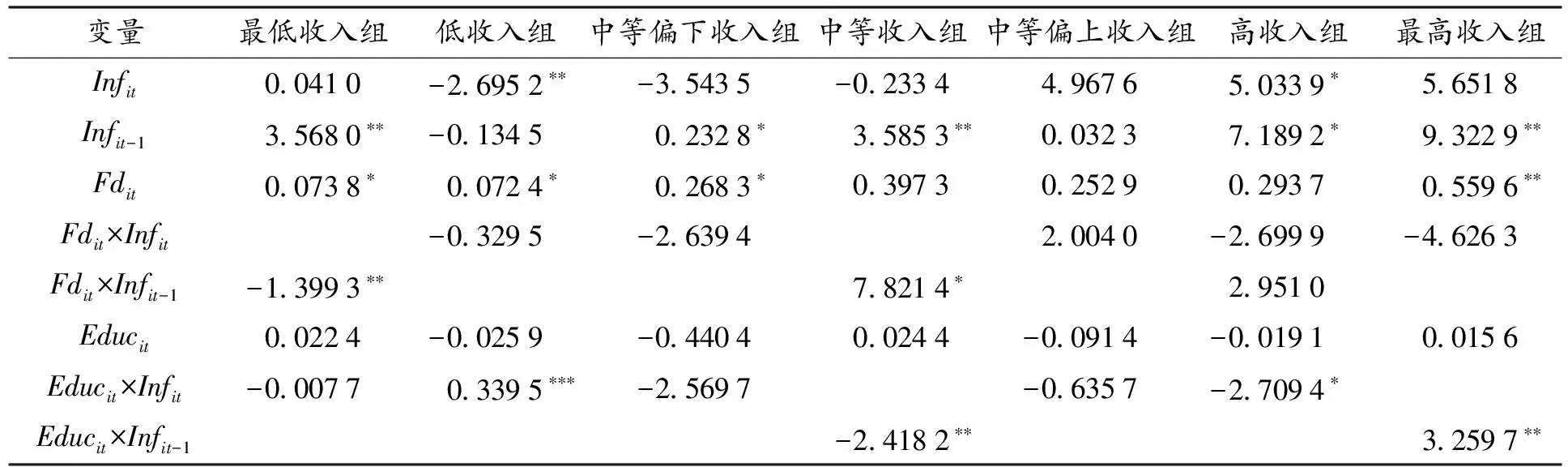

表7 通货膨胀对不同收入水平城镇居民转移性收入影响效应

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

表5报告了通货膨胀对不同收入水平城镇居民经营净收入份额影响的结构效应。通货膨胀极大地提升了低收入组、中等收入组和中等偏上收入组城镇居民经营净收入份额,降低了高收入组和最高收入组城镇居民的经营净收入份额,从而缓解了高收入组与中低收入组城镇居民经营净收入相对差距。上述结果表明,通货膨胀对中低收入组城镇居民产生的通货膨胀收益大于通货膨胀损失。通货膨胀增加了各收入组城镇居民经营收入,但由于中低收入组城镇居民所得税率较低,因而经营净收入极大地增加;而高收入组累进税率和税基相对较高,也就是说高收入组城镇居民的税负随通货膨胀增加以更大幅度上升,从而遭受损失,在一定程度上降低其经营净收入份额。通货膨胀对最低收入组和中等偏下收入组城镇居民产生负向滞后效应,而对最高收入组城镇居民产生正向滞后效应。这说明一旦发生通货膨胀,相对于高收入组城镇居民,最低收入组和中等偏下收入组城镇居民面对日益高涨的经营成本,无力应对,从而极大地降低了其经营净收入份额。最高收入组城镇居民随通货膨胀调整经营过程中,受益于通货膨胀所带来的涨价收益会扩张其经营规模,扩张经营所需的资本可以通过金融市场筹集,在通货膨胀环境中,这无疑降低了资本使用成本,从而使最高收入群体从通货膨胀中受益。

表6报告了通货膨胀对不同收入组城镇居民财产性收入影响的结构效应。通货膨胀对最低收入组城镇居民财产性收入份额产生正向影响,但统计上不显著。这主要是因为最低收入组城镇居民基本没有什么财产,甚至会举债,作为债务人从通货膨胀中受益,但由于债务规模相当小,因而影响不显著。通货膨胀对低收入组、中等偏下收入组和中等收入组城镇居民产生负向影响,而且这种影响随着收入水平提高影响也随之降低,但仅对低收入组城镇居民影响显著。通货膨胀对高收入组、最高收入组城镇居民产生正向即期效应,但这种效应仅对高收入组城镇居民影响显著。这主要是由于不同收入组城镇居民财产性收入构成决定的。中低收入组城镇居民财产性收入以利息为主,利息遭受通货膨胀冲击而自动地受损;高收入组城镇居民则以出租房屋收入、证券等为主,这部分财产性收入从通货膨胀中受益。Infit-1对高收入组和最高收入组城镇居民影响系数分别为7.189 2和9.322 9,对最低收入组、中等偏下收入组和中等收入组城镇居民影响系数分别为3.568 0、0.232 8、3.585 3,这表明通货膨胀滞后效应提高了上述收入组城镇居民财产性收入份额。高收入组城镇居民财产比例和数额相对较高,因而从通货膨胀的价格上涨中受益最多,提升财产性收入份额。而中低收入组城镇居民通货膨胀预期上也会调整财产性收入结构,但调整能力弱于高收入组城镇居民。

表7报告了通货膨胀对不同收入组城镇居民转移性收入影响的结构效应。除最低收入组外,通货膨胀显著地降低了城镇居民各收入组转移性收入份额,并且随着收入水平的提高,对各收入组负向效应随之增加,从而在一定程度上缓解了城镇居民转移性收入不平等。这主要是由于离退休金是转移性收入的主要组成部分,随着收入水平提高,离退休金也随之提高。持有越多的离退休金遭受的通货膨胀损失越多,而持有越低离退休金遭受的通货膨胀损失则越少。通货膨胀对城镇居民相对转移性收入存在滞后效应,对中等收入组、中等偏上收入组和最高收入组的城镇居民产生显著影响,影响系数分别为0.177 9、-7.400 4、1.488 6,在一定程度了加剧了城镇居民转移性收入不平等。在通货膨胀环境中,不同收入水平城镇居调整消费和储蓄的能力和幅度存在差异,中低收入组城镇居民会持续减少储蓄,而高收入组城镇居民储蓄减少幅度则相对较小。也就是说,中等偏上收入组城镇居民转移性收入满足消费后的储蓄余额相对较高,从而极大地遭受通货膨胀冲击,降低了中等偏上收入组城镇居民转移性收入份额。最高收入组城镇居民储蓄余额更高,但其能将储蓄余额有效地转化为抵抗通货膨胀冲击的投资,从而获得一定收入,可以有效地避免通货膨胀对转移性收入的冲击。

四、研究结论及政策建议

(一)研究结论

本文采用动态面板模型分析通货膨胀对不同收入水平城镇居民收入份额的影响。研究结果表明:除最高收入组城镇居民外,通货膨胀降低了其他各收入组城镇居民的收入份额,并且通货膨胀对中等收入组和中等偏上收入组负向即期效应最大;一旦形成通货膨胀预期,中高收入组城镇居民通过调整收入构成应对通货膨胀冲击,甚至获得通货膨胀收益;通货膨胀对中等偏上收入组城镇居民冲击减弱,但仍然产生负向的滞后效应。通货膨胀对高收入组城镇居民影响则由即期的负向效应转变为滞后的正向效应,这说明,城镇家庭抵御通货膨胀冲击的能力随着收入水平提高而提升。通货膨胀之所以对不同收入水平城镇居民产生不同的影响效应,主要是由于不同收入水平城镇居民收入结构的差异所致。中低收入组城镇居民面对通货膨胀对工资性收入的冲击,毫无抵御能力;通货膨胀极大地提升了低收入组、中等收入组和中等偏上收入组经营净收入份额,降低了高收入组和最高收入组经营净收入份额,从而缓解了城镇居民经营净收入的差距;高收入组城镇居民的财产性收入从通货膨胀中受益最多;通货膨胀有利于转移性收入“正向分配”效应的实现。

(二)政策建议

(1) 提高工薪收入水平。建立工资收入的市场调节和政府权衡机制,通过二次分配有效地实现财政收益向居民收益的转化,使工资收入增长幅度与物价水平波动保持动态的平衡,从而进一步地提高最低工资标准和劳动力工资水平,以增强中低收入群体对通货膨胀的耐受力。

(2) 改善经营环境,提升经营净收入比重。改善家庭经营环境,规范市场经营,为家庭从事经营活动提供规范的市场。家庭在从事经营活动时,资本是最大限制。政府当局在完善金融市场同时,提供更加灵活丰富、低成本的金融服务,使中低收入水平家庭能够跨越“金融门槛”,从而解决资金瓶颈。与此同时,降低经营税负,使家庭经营有更多的利润空间。

(3) 加大转移收入分配调节,完善社会保障制度。不断完善财政支出结构,尤其是加大对财富分配的调节力度。建立有效的养老金增长的长期机制,能够按照物价变动和经济增长适时调整养老金水平,建立与经济增长和物价水平相适应的救助标准调整机制。

(4) 增加财产性收入比重,改善财产性收入结构。通货膨胀发生时,“名义资产”遭受通货膨胀损失,“实际资产”获得通货膨胀收益。为了增强居民抵御通货膨胀冲击的能力,在增加居民资产水平同时,需改善居民资产结构,增加能够抵御通货膨胀的资产比重。

[1]Galli R, Hoeven R.Is inflation bad for income inequality: the importance of the initial rate of inflation[Z].International Labor Organization Employment Paper, 2001.

[2]Albanesi S. Inflation and inequality [J]. Journal of Monetary Economics, 2007,54(4): 1088-1114.

[3]Heer B, Süssmuth B. Effects of inflation on wealth distribution: do stock market participation fees and capital income taxation matter? [J].Journal of Economic Dynamics & Control,2007,31(1):277-303.

[4]Erosa A,Ventura G. On inflation as a regressive consumption tax[J]. Journal of Monetary Economics, 2002,49(1):761-795.

[5]Easterly W, Fischer S. Inflation and the poor[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 2001, 33(2):160-178.

[6]Desai R M, Olofsgard A, Yousef T M. Inflation and inequality: does political structure matter?[J]. Economics Letters, 2005, 87(1): 41-46.

[7]龚六堂,邹恒甫,叶海云. 通货膨胀与社会福利损失[J]. 财经问题研究,2005(8): 3-10.

[8]赵留彦. 通货膨胀、政府收益与社会福利损失[J]. 经济学:季刊,2008 (1):179-196.

[9]黄智淋,赖小琼. 中国转型期通货膨胀对城乡收入差距的影响——基于省际面板数据的分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2011(1):117-129.

[10]张克中,冯俊诚. 通货膨胀、不平等与亲贫式增长——来自中国的实证研究[J]. 管理世界, 2010(5): 27-33.

[11]张伟,成谢军,陶士贵. 通货膨胀与收入不平等——基于省域面板数据的研究[J]. 经济问题探索, 2014(4): 25-33.

[12]梁峰.中国城镇劳动力价格演变趋势分析[J].北京工商大学学报:社会科学版,2013 (6): 115-120.

[13]Fields G S. Income mobility[Z]. Cornell University Wrking Paper,2007.

[14]陈晓毅.“老龄化”和“少子化”是否影响了农村居民消费——基于静态和动态空间面板模型的实证研究[J].北京工商大学学报:社会科学版,2015 (3): 118-126.

[15]Arellano M, Bover O. Another look at the instrumental variable estimation of error components models[J]. Journal of Econometrics, 1995,68 (1): 29-51.

[16] 肖争艳,程冬,戴轶群. 通货膨胀冲击的财产再分配效应——基于中美两国的比较研究[J]. 经济理论与经济管理, 2011(6): 49-58.

(本文责编 王沈南)

Research on Inflation and Income Inequality of Urban Residents in China Based on Grouping Income Data of 17 Provinces in China

LAI Zhihua

(SchoolofTradeandEconomics,HebeiGEOUniversity,Shijiazhuang,Hebei050031,China)

In order to test the structural effect of inflation on China’s urban residents at different income levels, based on the grouping data of income of urban residents in 17 provinces in China during the years from 1995 to 2012, an equilibrium model is constructed to explain the mechanism of the impact of inflation on the total income and sub-item income of residents at different income levels. The impact of inflation on the income share of urban residents at different income levels is examined by using the dynamic Generalized Method of Moments (GMM). Further, its impact on urban residents’ income inequality is analyzed. The results show that, except the urban residents with the highest income, inflation lowers the spot income share of all other groups at different income levels, which will in turn exacerbate the income inequality of urban residents; the salary income part of the group of urban residents at middle and low income levels has no capability to adjust to inflation. However, inflation greatly improves the net operating income share of the groups of urban residents at low income level, middle income level and above average income level, and it lowers the net operating income share of groups at high income level as well as the highest income group, which narrows the net operating income gap of urban residents. The urban residents in the group at high income level benefit the most from the inflation in their property income. Inflation helps to realize the effect of positive distribution of transfer income.

inflation; urban residents; income inequality; disposable income; sub-item income; income share; Generalized Method of Moments (GMM)

10.16299/j.1009-6116.2016.06.013

2016--05--20

河北省社会科学基金项目(HB15YJ022;HB16GL042);河北省社会科学发展研究课题(201603120410)。

赖志花(1976—),女,浙江龙游人,河北地质大学经贸学院副教授,博士,研究方向:宏观经济统计。

F036; F822.7

A

1009--6116(2016)06--0112--11