京津冀区域金融集聚影响因素的空间计量经济分析

李延军,李海月

(河北工业大学 经济管理学院,天津 300401)

京津冀区域金融集聚影响因素的空间计量经济分析

李延军,李海月

(河北工业大学 经济管理学院,天津 300401)

基于经济地理学视角,以京津冀13个城市为切入点在考虑空间异质性特征的前提下运用空间计量模型研究区域金融集聚影响因素,实证结果表明京津冀地区城市间存在较强的空间相关性,政府行为和人力资本是影响京津冀区域金融集聚的关键因素。鉴于此,京津冀地区政府一方面应采取适当的财政政策引导各区域之间金融资源自由流动,另一方面应加强高素质人才培养,这对京津冀地区实现金融协同有着重要意义。

金融集聚;空间相关;空间计量

引言

随着深化金融改革,区域金融发展的集聚现象越来越显著,从最开始少数几家银行业集聚,发展为现在各式各样金融机构的空间集聚,金融集聚已经逐渐发展为现代金融业组织活动的基本形式,金融集聚不仅会对金融业自身发展产生影响,还会对实体经济发展甚至是整个国民经济发展产生难以替代的作用。

国内外很多学者利用不同研究视角对金融产业影响集聚因素进行深入探讨,其中Davis(1988)第一次将企业选址引入到金融集聚影响因素的分析,得出区位因素是金融集聚重要的空间要素,同时对企业利润最大化有显著影响。Taylor(2003)开展伦敦金融服务行业集群的实证研究,发现地理临近和人际关系是金融集聚的关键因素。任英华(2010)[1]对我国28个省域金融集聚影响因素进行研究,认为区域创新、经济基础、对外开放、人力资本等因素对金融集聚有较重要影响,得出我国目前应加快临近省域间的区域金融合作,促进金融资源在区域间流动,实现市场一体化。李正辉(2012)[2]利用联合面板数据模型从金融集聚驱动机制角度出发研究我国东西中部金融集聚影响因素,研究得出信息不对称、规模经济和政府政策对金融集聚都具有显著的影响,尤其是自由流动信息和规模经济对金融集聚的影响程度远远大于政府政策效应,因此目前我国金融集聚程度的提高应主要依靠提升市场力量。成春林(2013)[3]以县域金融为研究的切入点,建立金融集聚影响因素的机器人模型,对江苏64个县市影响金融集聚的因素进行研究,发现区位、经济制度是影响江苏金融集聚的重要因素,金融发展水平高的地区可以发展为大中心,金融发展水平相对落后的地区可以实施“小集聚区”战略。张清正(2015)[4]从金融地理学视角出发,在考虑空间异质性特征的基础上从动态和静态角度对工业支撑、对外开放、经济水平、人力资本、知识溢出、城乡居民储蓄、规模经济、城市环境、政府支持等影响因素进行分析,得出推进金融业集聚应该借助于国民经济发展推力,搭建金融集聚战略支撑。

通过总结前人研究成果可以看出,金融集聚现象已引起众多学者的关注。伴随京津冀协同发展战略实施,京津冀区域金融呈现出明显集聚特征,金融集聚直接影响着京津冀地区经济发展以及京津冀协同战略的推进,但是深入研究京津冀金融集聚及其影响因素的文献相对较少。本文研究的目的在于通过构建金融集聚空间计量模型,在考虑空间地理位置关系的前提下,利用京津冀2005-2014年数据对区域金融集聚及其影响因素进行研究,揭示京津冀区域金融集聚的空间依赖性和异质性,以期为京津冀地区相关政府部门构建合理的京津冀协同发展经济布局和发展战略提供科学参考依据。

一、研究方法与变量选择

(一)研究方法

空间计量经济学模型主要解决在考虑空间位置关系的前提下解决回归模型中复杂的空间依赖性和空间交互作用问题。空间计量经济学理论(Anselin)认为,一个地区空间单元上的某种经济地理现象或者某一属性值与相邻地区空间单元上同一地理现象或属性值两者之间是相关的,同时几乎所有的空间数据都存在着空间依赖性和空间异质性,这一点与大多数计量分析中数据是相互独立同分布的假设相违背。也就是说各个区域不仅仅在时间上存在着相关,还在空间位置关系上存在着相关。空间计量经济学的一般分析过程为:

1.空间自相关检验

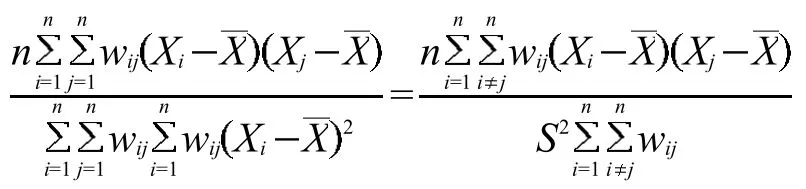

通常检验空间相关性是否存在,一般运用空间相关系数Moran指数,其计算公式为:

Moran's I统计量取值区间是(-1,1),当Moran's I取值为0时,表示地区之间不相关;当Moran's I取值小于0时,表示地区之间存在着空间负相关,即不同属性值趋于在一个区域集聚;当 Moran's I取值大于0时,表示地区之间存在着空间正相关,即相同属性值趋于在一个区域集聚。

2.空间计量模型

空间计量经济模型阐述的空间效应主要包括两个方面:空间异质性和空间依赖性。空间异质性是指空间观测单元由于考虑到区位等地理因素的差异性所造成的空间效应不同;空间依赖性是指空间观测单元之间的空间交互作用即空间相关性。通常情况下,空间计量模型包括空间滞后模型(SLM)与空间误差模型(SEM),如表1所示。

表1 空间计量模型①

3.模型的选择

对SLM和SEM模型的选择,通常使用拉格朗日乘数LM(lag)与LM (error)以及稳健的 (Robust)RLM (lag)与稳健的 (Robust)R-LM (error)等统计量进行判别。Anselin和Florax(2004)提出了选择SLM和SEM模型的判别标准:如果估计量LM (lag)比LM(error)更显著,而R-LM (lag)估计量显著但是R-LM(error)估计量不显著,则可以判断选择空间滞后模型(SLM);相反,则可以判断选择空间误差模型(SEM)。除了上述统计量以外,在选择模型时常用的检验准则还有拟合优度、赤池信息准则和施瓦茨准则、自然对数似然函数值、似然比率。其中自然对数似然函数值越大,赤池信息准则和施瓦茨准则越小,回归得到的模型拟合效果越好。

(二)变量选择和模型设定

1.因变量

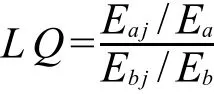

选择区位商系数(LQ)作为衡量京津冀地区金融集聚程度的指标,反映京津冀地区城市金融产业的专业化程度。区位商系数的计算公式如下:

其中,Eaj指地区a内产业j的产值,Ea是指地区a内地区生产总值,Ebj是指地区b产业j的产值,Eb是指地区b内地区生产总值。本文利用京津冀地区各城市金融产业产值占该城市生产总值的比与京津冀地区金融产业产值占京津冀地区生产总值的比之商来测算京津冀地区金融产业的区位商,来衡量京津冀地区金融产业的集聚程度,明确该城市金融产业集聚程度在京津冀地区所处的位置。区位商值越大,表明该城市的金融产业集聚程度越高,也即该城市金融产业的发展程度越快。一般认为,如果LQ大于1,意味着该地区金融业在区域集聚程度较高。

2.自变量

从京津冀地区金融产业发展与集聚程度现状出发,在参考任英华(2010),李正辉(2012),丁艺(2011)[5]研究成果的基础上,本文选取以下指标作为解释变量(见表2)。

表2 金融集聚影响因素的衡量指标

3.模型设定

根据前文的理论基础和选择的变量,本文的模型形式设定如下:

式中, 为回归参数,i=2005,2006,…,2014,为随机误差项。

二、实证分析

实证研究思路如下:首先利用京津冀区域金融业区位商测算京津冀地区金融集聚程度,然后采用Moran's I统计量检验因变量(区位商)是否存在空间相关性,如果存在着空间相关性,则根据相应准则建立空间计量模型,从而对影响京津冀区域金融集聚的因素进行空间计量检验和估计[6]。本文样本区间为2005-2014年,数据来自w ind金融咨询数据库,分析过程主要借助于Arcgis9.0和Geoda两个软件完成。

(一)京津冀地区金融集聚程度测算

京津冀13城市历年金融业区位商测算结果如表3。可以看出:第一,北京市从2005年到2014年,区位商一直保持在1以上,说明金融业在北京的经济发展中占据重要的地位,金融产业集聚现象显著;第二,天津市区位商稳步增加,尤其是2012-2014年区位商超过1,说明金融产业十分活跃,金融产业占据显著位置;第三,河北省大多数城市区位商均小于1,表明这些城市未出现金融集聚现象,金融产业发展较为薄弱。

另外,从空间角度来看,近年来京津冀区域城市间存在着明显的差异;从时间角度来看,随着时间的推移,13城市区位商均呈现出上升趋势,即金融业在各个城市经济的发展中占据越来越重要的地位。

通过对京津冀区域13城市金融集聚的差异进一步分析可以发现:对于河北省各城市而言,近年来伴随着京津冀协同发展战略的推进,河北省经济、金融都有了较快的发展,但是这些城市对外开放程度有限,经济发展程度与人民生活水平、社会总投资、金融机构存贷款等与北京市、天津市具有较大的差距,这造成各个城市间金融发展不平衡。同时北京市和天津市金融产业发展早,金融机构、金融市场发展相对成熟,金融资源丰富,金融产业基础设施建设和基础服务对于河北省而言也是比较完善的,这种明显差异特征的资本收益率使区域资本流向具有明显的差异性,河北省的资金投资需求遭到抑制。所以在京津冀协同发展的框架下,应该充分合理利用影响金融集聚的重要因素,促进京津冀地区朝着共同繁荣的局面发展。

表3 京津冀地区城市金融产业区位商变动表

(二)空间自相关性检验

利用2005-2014年京津冀13个城市金融集聚指标计算 Moran's I,其中空间权数矩阵选用地理空间权数矩阵[7],结果见表4。

表4 京津冀地区城市金融集聚Moran's I及Z检验结果

从表4看出:一方面2005-2014年间京津冀地区金融产业Moran's I指数的正态统计量z值均在10%的显著性水平下显著,表明京津冀地区城市间存在显著的地理空间依赖性,同时正的相关性代表京津冀区域城市金融产业具有明显的正向空间集聚效应即某些城市的相似值之间在空间上趋于集聚;另一方面Moran's I指数呈现出逐年上升的趋势,这为京津冀区域协同发展提供了良好的思路走向,即现阶段京津冀地区金融呈现出空间相关增强的状态,京津冀地区一体化的建设将非常有利于京津冀地区的协同发展。

(三)模型估计

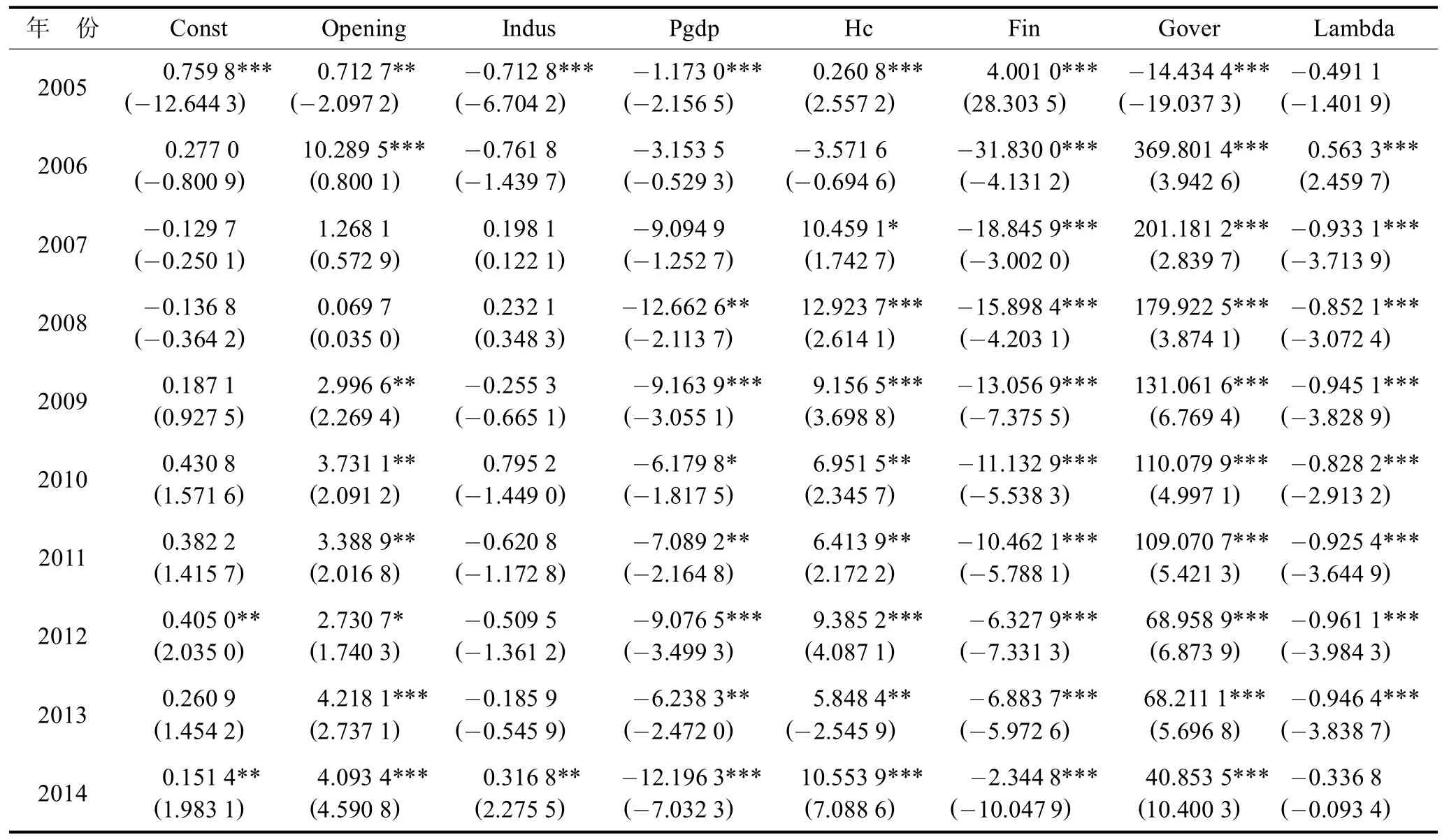

根据拉格朗日乘数LM(lag)与LM(error)以及稳健的 (Robust)R-LM (lag)与稳健的 (Robust)R-LM(error)统计量最终确定使用SEM模型,对京津冀区域金融集聚影响因素进行估计,估计结果如表5所示。

估计结果表明:京津冀地区金融集聚的空间相关性基本可以由模型设定的解释变量进行解释。但是,空间相关系数lambda在大多数年份通过了显著性检验,这说明也存在一些不确定因素会影响京津冀区域金融集聚,同时这种相关性呈现出负相关,意味着随机性误差冲击能够给京津冀地区带来很强的负外部溢出效应[8]。

各个影响因素的具体表现为:(1)经济开放程度对京津冀区域金融集聚一直具有显著的正向影响,且影响程度在逐年增加,这说明在京津冀地区金融集聚的过程中对外开放程度起着重要的推动作用;(2)工业基础支撑对京津冀区域金融集聚的影响在大多数时候呈现出不显著特征,说明在京津冀协同发展的进程中工业支撑对京津冀地区金融集聚不存在显著地相关关系;(3)通过对京津冀区域金融集聚影响因素的实证结果研究,经济基础对京津冀地区金融集聚存在着显著地负向影响,这可能是京津冀地区13个城市经济基础起点不同,这造成在现阶段京津冀协同发展的进程中不能够显著地促进金融集聚,反而对金融集聚形成了显著地抑制作用,阻碍了金融集聚的形成;(4)人力资本对京津冀区域金融集聚产生显著地促进作用且影响程度很大,说明该城市人力资本越强,城市的金融集聚程度越高。事实上,人力资本直接作用于金融产业本身的发展,推动金融业集聚的深化,故在未来京津冀地区应加强人才建设,合理的促进金融资源在京津冀区域集聚;(5)金融机构业务水平对京津冀地区金融集聚存在显著地负向影响,即金融机构业务水平阻碍京津冀地区金融资源集聚;(6)政府行为存在着显著地正向影响,即政府近年来采取措施例如增加财政支出对京津冀地区金融资源集聚存在着显著地正向关系,其能够显著地促进京津冀地区金融资源集聚,这说明加强政府主导作用有利于京津冀协同发展的顺利进行。

表5 京津冀地区金融集聚影响因素实证结果

三、结论与建议

金融集聚作为金融发展的高级形式,是经济快速发展的必然趋势。实证研究表明,京津冀区域金融发展水平日益提高,金融资源集聚呈现加速发展态势;京津冀区域金融集聚的影响因素中人力资本和政府行为是两个关键因素,二者显著促进了区域金融资源集聚。因此,在京津冀协同发展进程中应该充分发挥人力资本和政府引导的能动性,促进京津冀区域金融资源的优化配置:

第一,京津冀区域各城市应共同制定金融人才发展战略,加强区域金融人才深度合作,打破人才区域流动机制障碍,促进京津冀金融协同发展。一方面,通过三地金融人才资源共享,实现三地金融合理分工,充分发挥各自的比较优势。例如,北京作为全国的政治中心、文化中心和国际交往中心,在金融业发展方面应侧重在金融管理和政策制定中心功能上,重在金融监管和制定政策;天津金融业发展应在构建与之相适应的现代金融服务体系和金融改革创新基地方面下功夫,其重点在于金融改革创新和先行先试,为京津冀区域金融业的快速和可持续发展探索出一条新路;河北省的金融业发展应侧重在如何更好地运用北京释放的金融发展政策,如何更好地承接京津的金融产业扩散,促进当地经济发展,把金融要素市场、金融主体、后台服务、金融创新等多方面与京津协调起来。通过三地金融人才资源的共享,实现区域金融的协同发展[9]。另一方面,构建京津冀区域统一的金融人才市场,优化人力资源配置方式。在区域人才交流共享平台的一端是包括对人才层次和专业领域精细分类的人才信息库,另一端是企业发展和职位供需的信息库,实现区域人才与企业之间的直接接触洽谈,积极发掘和引导企业的需求。

第二,京津冀区域三地政府应转变“行政区经济”的观念,树立“区域大市场”的观念,紧密配合,促进区域金融协同发展。一方面,考虑建立“区域金融合作委员会”。京津冀三地金融管理部门积极互动,加强区域沟通、合作;同时,可以成立京津冀区域金融合作论坛,通过金融论坛的形式讨论区域金融协同发展过程中存在的问题,并寻找合理的解决方案,进而为京津冀区域金融发展建言献策。另一方面,建立高效的区域金融信息共享系统。三地合作搭建一个共同的区域金融协作平台,各地政府借助共享平台交流各自的经济、金融发展情况以及其他重要项目,为京津冀金融协同发展提供各类信息服务。

注释:

[1]任英华,徐玲,游万海.金融集聚影响因素空间计量模型及其应用 [J].数量经济技术经济研究,2010(5):104-115.

[2]李正辉,蒋赞.基于省域面板数据模型的金融集聚影响因素研究[J].财经理论与实践,2012(7):12-16.

[3]成春林,华桂宏.金融集聚影响因素的县域分析:基于2002-2011年江苏64个县市的实证研究 [J].江苏社会科学,2013(6):238-243.

[4]张清正.异质性视角下中国金融业集聚及影响因素研究 [J].经济问题探索,2015(6):162-169.

[5]李林,丁艺,刘志华.金融集聚对区域经济增长溢出作用的空间计量分析 [J].金融研究,2011(5):113-123.

[6]吴玉鸣.县域经济增长集聚与差异:空间计量经济实证分析 [J].世界经济文汇,2007(2):118-129.

[7]仇娟东,何风隽,艾永梅.金融抑制、金融约束、金融自由化与金融深化的互动关系探讨 [J].金融研究,2011(6):55-63.

[8]黄永兴,徐鹏,孙彦丽.金融集聚影响因素及其溢出效应:基于长三角的实证分析 [J].投资研究,2011(8):111-119.

[9]陈铭仁.金融机构集聚论:金融中心形成的新视角 [M].北京:中国金融出版社,2010:115-177.

Spatial Econometric Analysison the Influencing Factorsof Regional Financial Industry Agglomeration

LIYan-jun,LIHai-yue

(Schoolof Econom icsand Management,HebeiUniversity of Technology,Tianjin 300401,China)

W ith the perspective of econom ic geography and the consideration of spatial heterogeneity characteristics,we have constructed a spatialeconometricmodelon civic data in 13Beijing-Tianjin-Hebeicities to study factorswhich affectregional financialagglomeration.Theempirical results show that there isa strong spatial correlation among those cities,and both the government'sbehaviorsand thehuman capitalplay a significant role in promoting regional financialagglomeration. In view of this,we propose some suggestions.On the one hand,the localgovernments in Beijing-Tianjin-HebeiRegion should takeappropriate fiscalpolicies for financial resourceoptimization;On theotherhand,they should advance the talent cultivation in the region.In aword,themeasuresw illalso have a great influenceon regional financialsynergy.

financial industry agglomeration;spatialcorrelation;spatialeconometric analysis

F830

A

1674-7356(2016)-03-0019-06

2016-02-29

河北省社会科学基金项目(HB16YJ030);河北省科技计划项目(15457621D);天津市哲学社会规划项目(TJYY16-001)

李延军(1978-),男,陕西延川人,副教授,博士,研究方向:区域经济与金融发展。

时间:2016-09-18

http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1396.G4.20160918.1058.002.htm l

10.14081/j.cnki.cn13-1396/g4.2016.03.003