《红楼梦》俗语翻译策略对比研究

顾晓波

(常州工学院 外国语学院,江苏 常州 213000)

专题研究

《红楼梦》俗语翻译策略对比研究

顾晓波

(常州工学院 外国语学院,江苏 常州 213000)

文章基于自建《红楼梦》汉英平行语料库,通过定性研究与定量研究相结合的方法,从生态文化、物质文化、社会文化、宗教文化和语言文化五个方面对具体的俗语翻译实例进行量化的统计与对比分析,探索霍克思、闵福德译本及杨宪益、戴乃迭译本中俗语翻译的策略及分布趋势,进而探讨不同改写形式下俗语翻译策略的异同。结果发现,两个译本中俗语的翻译均以归化为主异化为辅,但各自表现出不同的特点。

红楼梦;俗语翻译;语料库;翻译策略

引言

俗语(folk adage/common saying)是流传在人民群众口头上的、结构相对稳定的通俗语句[1],一般包括谚语、歇后语、惯用语和俗成语四项[2]。作为中华民族一部古往今来、绝无仅有的文化小说[3],整部《红楼梦》从头到尾大量成语、俗语、谚语、歇后语、粗俗语等俯拾皆是[4]。运用俗语增加文字上的生活力是《红楼梦》遗留给我们的五大宝贵文化遗产之一[5]。那些概括了社会生活中某些本质规律的民间俗语,自然有机地渗透在《红楼梦》的主题思想、情节结构、人物性格之中,成为造就这一艺术瑰宝的不可或缺的重要元素[6]。

虽然《红楼梦》有多个英译本,但《红楼梦》英译研究主要集中在霍克思、闵福德译本(以下简称霍译本)及杨宪益、戴乃迭译本(以下简称杨译本)两个全译本上。文化翻译是近年来翻译研究的热点,而俗语中蕴含了大量的文化信息,自然就成了《红楼梦》英译研究焦点之一[7],国内译界对俗语英译的研究表现出内容丰富、种类多样的特点,涵盖了成语、俗语、谚语和歇后语等多个方面[8],但对两个全译本中俗语翻译策略的系统对比研究目前尚未见报道。

一、归化和异化

德国浪漫主义大师施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher)1813年在柏林发表《论不同的翻译方法》的著名演讲,首先提出翻译二元论,译者“要么尽可能让作者安居不动,引导读者去接近作者;要么尽可能让读者安居不动,引导作者去接近读者”[9]。美国翻译理论家韦努蒂(LaurenceVenuti)进一步阐发了施莱尔马赫的观点,认为“引导读者去接近作者”是归化(domestication)翻译,从我族中心主义出发,使异域文本屈从于目的语文化价值观,将作者带回本国;而“引导作者去接近读者”则属于异化(foreignization)翻译,偏离目的语的我族中心主义文化价值观,标示原文的语言和文化差异,将读者派送出国[10]。

归化与异化翻译策略包含语言形式和文化内容两个层面。在语言形式层面,主要是按目的语的行文习惯来衡量译文,看译文是否有异于目的语的表达方式;在文化内容层面,则主要体现在语言所反映的事实当中,看译文是否再现原文特有的文化思想和艺术特色,有无异国情调[11]。纽马克(PeterNewmark)认为按归化策略翻译出的译文是工艺品,而按异化策略翻译的译文是艺术品,好的异化译文是翻译追求的终极目标[12]。

国内译界总体认为《红楼梦》两个英文全译本均深受读者欢迎,艺术成就不相上下,在翻译方法上各有千秋[13],具体到翻译策略上,一般认为霍译本以归化翻译为主而杨译本则表现出强烈的异化倾向[14]。

二、研究问题与方法

《红楼梦》中俗语俯拾皆是,但这些丰富多彩的俗语却为翻译带来巨大的挑战和困难。一方面,俗语承载丰富的语言文化信息,对文本功能具有非凡的影响力,不可不译;另一方面,俗语中蕴含的文化信息多为汉语所特有,具有极强的“抗译性”[15]。本研究选取同一历史时期分别代表目的语社会文化接受与改写形式的霍译本和源语社会文化对外宣传改写形式的杨译本为研究对象,基于自建《红楼梦》汉英平行语料库,通过定性研究与定量研究相结合的方法,对具体的俗语翻译实例进行量化的统计与对比分析,探索两个译本中俗语翻译的策略及分布趋势,进而探讨不同改写形式下俗语翻译策略的异同。

由于译者所使用的底本有所不同,不同底本中的文字存在一定的差异。为了能更好地反映俗语翻译的真实情况,课题组自建了《红楼梦》汉英平行语料库,两个译本语料采用“二对二”对齐的形式分别建库,其中霍译本的语料来源于上海外语教育出版社从英国企鹅出版社原版引进,并由范圣宇校勘的五卷本《红楼梦》(The Storyof theStone)[16-20],杨译本的语料来源于外文出版社的六卷本《红楼梦》(ADream ofRedMansions)[21-26]。

曹雪芹对俗语的界定主要包括民间谚语、成语、古人诗句和歇后语[27]。不同的研究者对《红楼梦》中俗语及其类别的界定标准不一,因而在数量统计上得出了一百八十九条[28]、三百一十五条[29]、三百余条[30]和五百多条[31]等不同的结果。

本研究在自建红楼梦汉英平行语料库中逐一检索《中国俗语大辞典》《汉语俗语词典》《古今俗语集成》中收录的俗语词条以及含有“古人说的”、“古人常说的”、“古人有云”、“常言”、“俗话”、“俗语”、“自古说”、“自古道”、“the saying”、“proverb”字样的句子,并结合不同研究者对俗语的界定,逐一进行人工甄别筛选①,最终检索到俗语数量为五百八十八条(八百六十六例)。

三、俗语翻译的统计与比较

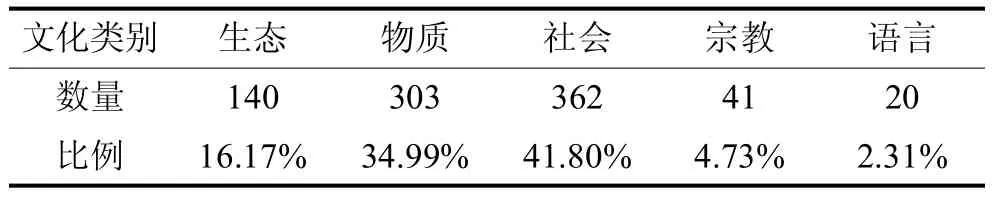

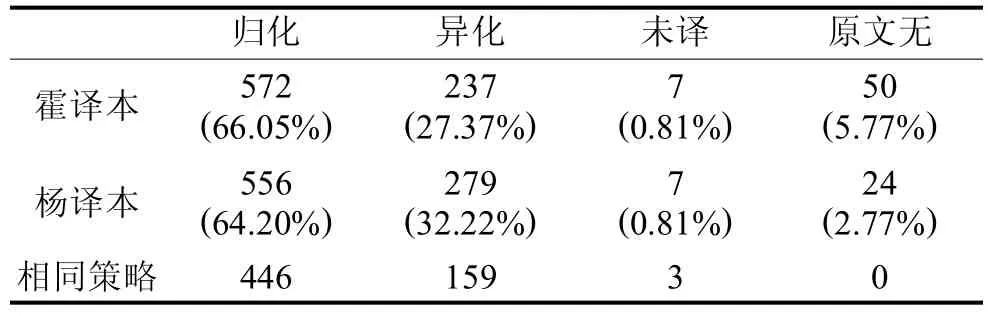

奈达(Eugene Nida)认为与翻译实践密切相关的文化因素有生态文化、物质文化、社会文化、宗教文化和语言文化五类[32]。本研究按照奈达的分类方法对《红楼梦》中的俗语分布情况及两个译本的俗语翻译策略分别进行了统计。从表1可以看出,《红楼梦》中俗语主要集中在社会文化、物质文化和生态文化这三个类别,宗教文化与语言文化两个类别相对较少。从表2中翻译策略的统计数据来看,霍译本和杨译本在俗语的翻译上都倾向于使用归化策略,两个译本中归化策略的使用比例比较接近,杨译本异化策略使用比例高于霍译本。两个译本中均存在一定的省译现象。两个译本在大多数俗语(608例,占68.62%)的翻译上采取了相同的归化或异化策略。此外,由于底本的差异,存在部分俗语在一个译者所使用的底本中存在而在另一个译者使用的底本中缺失的情况。

表1 《红楼梦》原著中俗语分布统计

表2 《红楼梦》译本俗语翻译策略统计

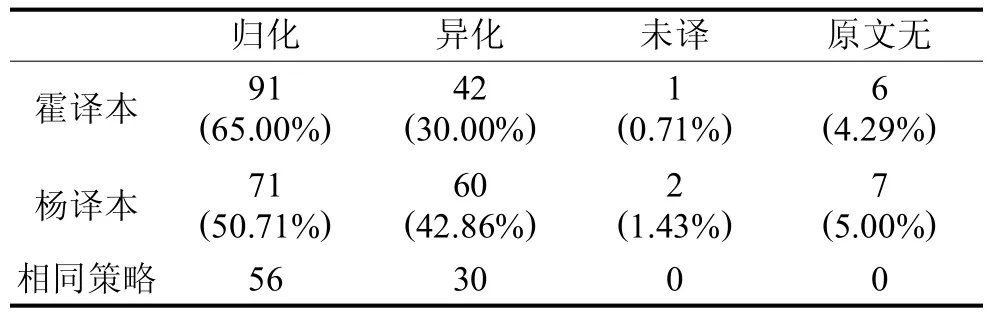

生态文化是人类认识和探索自然界的高级形式体现,是一个民族在适应、利用和改造环境的过程中形成的,主要包括地理位置、气候条件、动植物等等。《红楼梦》中有“天有不测风云”、“老健春寒秋后热”等生态文化相关俗语。由表3可见,在俗语生态文化翻译策略方面,霍译本和杨译本都倾向于使用归化策略,在归化策略使用的比例上霍译本高于杨译本,而在异化策略的使用比例上杨译本高于霍译本。

表3 俗语生态文化翻译策略统计

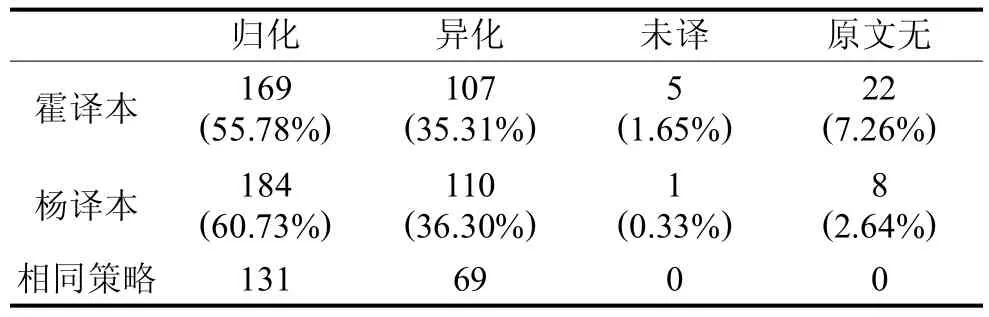

物质文化是指为了满足人类生存和发展需要所创造的物质产品及其所表现的文化,包括饮食、服饰、建筑、交通、生产工具以及乡村、城市等,是文化要素或者文化景观的物质表现方面。《红楼梦》俗语中所涉及的物质文化一般和饮食起居、日常生活相关,如“银样镴枪头”、“给个棒槌认作针”等。两个译本在俗语物质文化翻译方面倾向于使用归化策略,杨译本在归化和异化策略使用上的比例均略高于霍译本。霍译本有五处俗语省译,具体见表4。

表4 俗语物质文化翻译策略统计

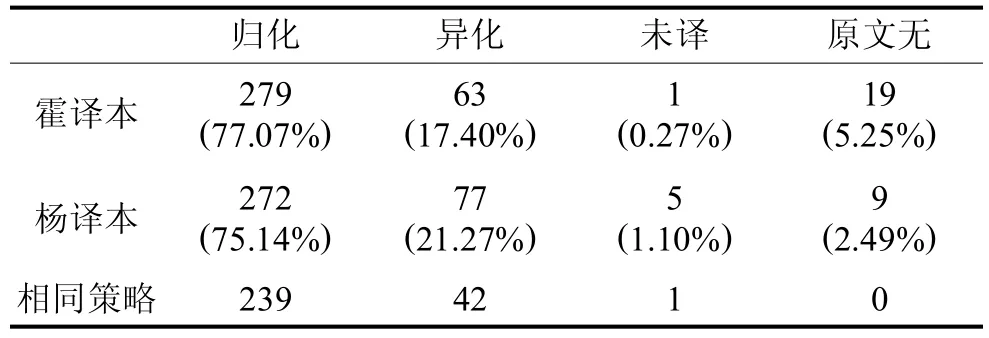

社会文化是与广大人民群众生产和生活实际紧密相连,由人民群众创造,具有地域、民族或群体特征,并对社会群体施加广泛影响的各种文化现象和文化活动的总称,主要包括社会价值、人际关系、政治和经济关系以及特定社会的风俗习惯等。相关俗语有“清官难断家务事”、“朝廷还有三门子穷亲戚”等。在俗语社会文化翻译策略上,两个译本也都是倾向于使用归化策略,霍译本归化策略使用比例高于杨译本,而异化策略使用比例低于杨译本,具体频次及比例如表5所示。

表5 俗语社会文化翻译策略统计

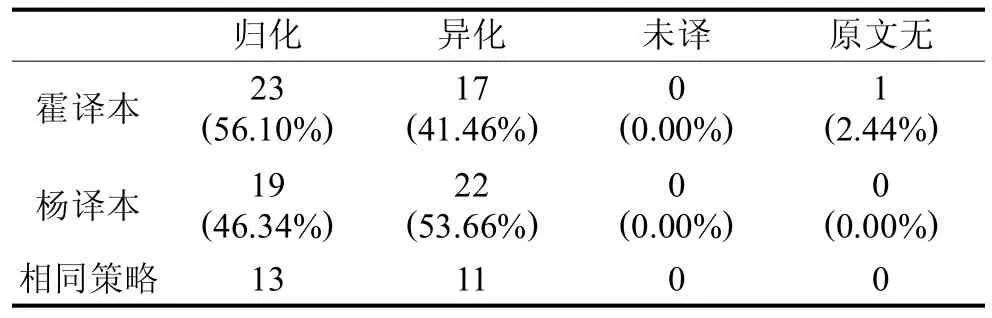

宗教文化是人类社会发展进程中的特殊文化现象,是人类传统文化的重要组成部分,它影响到人们的思想意识、生活习俗等方面。相关俗语有如“谋事在人,成事在天”、“佛法平等”等。由表6可见,在俗语宗教文化翻译策略方面,霍译本倾向于使用归化策略,杨译本倾向于使用异化策略。

表6 俗语宗教文化翻译策略统计

语言文化是一个民族历史和现实文化中有关语言的一切因素的总和,是民族文化的一个分支,集中体现了一个民族文化传统的特殊性。语言文化主要体现在语言的形态特征方面,如汉语中特有的四字格、歇后语、文字游戏(如谐音、双关)、对偶结构等表达方式。相关俗语有“仓老鼠问老鸹去借粮——守着的没有,飞着的倒有”、“编新不如述旧,刻古终胜雕今”等。在俗语语言文化翻译策略方面,两个译本归化与异化策略数量比较接近,均约各占一半。

表7 俗语语言文化翻译策略统计

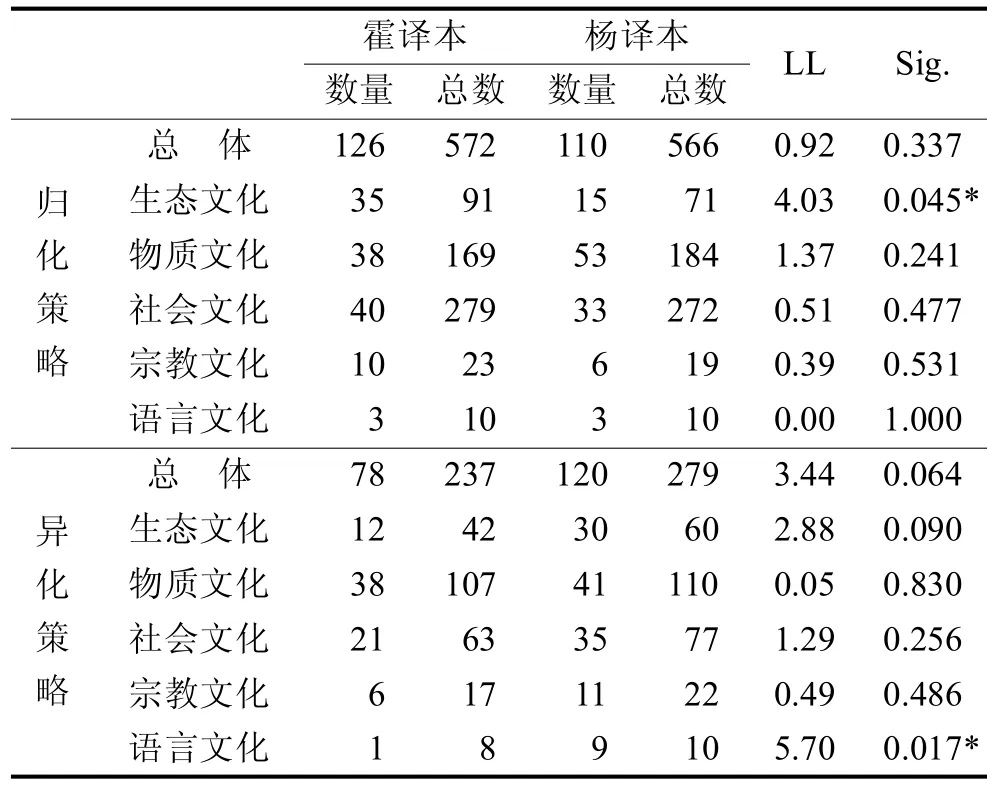

进一步对比两个译本中不同译者采用不同翻译策略的俗语发现,在总体上霍译本选择归化策略而杨译本选择其他策略的数量略高于杨译本选择归化策略而霍译本选择其他策略的数量,但霍译本选择异化策略而杨译本选择其他策略的数量略低于杨译本选择异化策略而霍译本选择其他策略的数量,详见表8。进行对数似然率(Log-likelihood Ratio,以下简称LL)检验发现,两个译本在归化异化策略的选择上除了在生态文化(LL=4.03,Sig.=0.045)和语言文化(LL=5.70,Sig.=0.017)方面存在显著性差异以外,其他方面均不存在显著性差异。

表8 同一俗语不同译者采用不同翻译策略的俗语统计表

四、分析与讨论

语言是文化的载体,文化涵盖了人类物质和精神生活的方方面面,而翻译涉及两种语言及相应文化的转换,本质上是一种跨文化的交往传播。语言的差异决定了不同民族的思维与表达方式的差异。文化语境的差异使得源语中的俗语在目的语中可能出现概念空缺,源语中的文化特有项在目的语中找不到对应表达的情况。俗语的字面意义与实际所指意义之间存在语义差异,二者之间一般为比喻或借代关系。对于常识性的俗语,字面意义与实际意义在源语与目的语中一致,两个译者一般都是直接按字面意义进行翻译,译文对于读者而言不存在任何理解障碍。而当俗语在源语与目的语中的字面意义与引申意义或审美意义不一致时,译者则需要在这些意义中进行取舍,选择合适的翻译策略。

归化翻译策略主张译者采用透明流畅的风格,在翻译过程中尽量淡化源语的陌生感与异质性。从这一视角出发,最好的方法是在目的语中找到实际意义相同或相近的俗语作为对应,达到异质同构的效果。在例1中“对牛弹琴”的翻译上,霍译本选择了英语中的习语castpearlsbeforesw ine,二者字面意义大相径庭但引申意义相近。

例1:黛玉笑道:“你也太受用了。即如大家学会了抚起来,你不懂,可不是对——”黛玉说到那里,想起心上的事,便缩住口,不肯往下说了。宝玉便笑着道:“只要你们能弹,我便爱听,也不管‘牛’不‘牛’的了。”[33][34]

【霍译本】'Why,you lazy thing!',laughed Dai-yu. 'Imagine ifwe threedid learn to play,and youwereas ignorantasever;wouldn'twe thenbecastingour…"She felt shewasallow ing herself tobecome too intimate,and suddenly stopped short.Bao-yu only laughed:'I'd be happy just to hearyou play.I'd do anything for that——even be yoursw ine!'[35]

【杨译本】"You're too spoilt!"chuckled Daiyu."If weall learn to play butyou don'tunderstand,won'tthatbe a caseof playing a lute to an...."Hereshe recollected herself and brokeoff."So long asyou can play,I'llbeonly too glad to listen,"said Baoyu cheerfully."Idon'tcare if you thinkmean ox."[36]

如果找不到,则可退而求其次,采取意译的方式,但这种方式可能导致源语文化中特有的文化意象在译文中的缺失。如例2中“蟾宫折桂”的翻译,汉语神话传说中月宫有一只三条腿的蟾蜍,后人用蟾宫指月宫,攀折月宫桂花在科举时代比喻应考得中。这些文化意象在英语中都是缺失的,霍译本进行了透明化处理,直接意译为“Iw ish you every success”。

例2:彼时,黛玉在窗下对镜理妆,听宝玉说上学去,因笑道:“好!这一去,可是要‘蟾宫折桂’了!我不能送你了。”[37]

【霍译本】He found herby thewindow making herself upatthemirror.Heranswer tohisannouncementthathewas off to begin schoolwas smiling butperfunctory:'Good.I wish you every success.I'm sorry Ican'tseeyou off.'[38]

彼时黛玉才在窗下对镜,听宝玉说上学去,因笑道:“好,这一去,可定是要‘蟾宫折桂’了。我不能送你了。”[39]

【杨译本】Shewassittingbeforehermirrorby thewindow and smiledwhenhe told her thathewasoff to school." Good,"shesaid."Soyou'regoing to'pluck fragrantosmanthus in thepalaceof themoon.'I'm sorry Ican'tseeyouoff."[40]

两个译本在俗语翻译上都以归化为主,具体到与翻译实践密切相关的五类文化因素,在生态文化、社会文化、宗教文化上霍译本归化比例略高,在物质文化方面杨译本比例略高,而在语言文化方面二者比例相等。对译者而言,一方面要尽可能传递源语的文化特色,另一方面又不能逾越目的语文化和目的语读者可接受的限度,在保留源语文化特色的同时,让目的语读者接受源语文化,因此在大部分俗语的翻译上,两个译本均采取了归化处理。总体上霍译本归化数量与比例均高于杨译本,霍克思恪守力求翻译每一样东西的原则,他认为书中的任何细节都有其目的[41],但译本中却并没有生硬地再现原文的字面意义,而是采用归化的方式,竭力译出俗语的引申意义和审美意义,这表明代表目的语社会文化的接受性译介力求愉悦读者,更注重读者的接受效果。

异化策略则主张保留源语文化中的异质性与陌生感,使用源语读者习惯的表达方式再现原文本的内容。例1与例2中两个俗语杨译本都保留了汉语原文中的文化专有项。Nida在多部著作中提到,只有当源语文化中的词语及相应的联想意义已在目的语文化中重造时,目的语读者才能接受异域文化中的地理和历史的相异性[42]。由于文化背景的差异,目的语读者并不一定能够理解源语俗语“对牛弹琴”和“蟾宫折桂”的字面意义与实际意义之间的关联性,从而不能产生与源语读者同样的联想意义,造成阅读困难,影响实际的文化交流效果。此外,异化翻译有可能会造成译文拖沓冗长,破坏行文的美学性。

从读者的层面来说,《红楼梦》英译本的读者多少都会有接受文化差异的心理准备,对异域文化有一定的包容和尊重。两个译本在俗语的翻译上,也都保留了一定程度的源语文化特色。两个译本在俗语翻译上采取异化策略的比例都不到三分之一,但无论在总体上还是具体到生态文化、物质文化、社会文化、宗教文化及语言文化方面,杨译本异化比例均高于霍译本。这表明代表源语社会文化的对外宣传输出性译介改写形式更加注重保留文化的异质性。虽然译者也曾想给予读者类似霍译本的帮助,但却被同事否决了,最终给读者呈现了一个逐字对照文本(amere crib)[43]。

对同一文本的翻译不同译者采用不同的翻译策略折射出译者不同的翻译动机与风格。两个译本在生态文化与语言文化方面的显著性差异在一定程度上折射出霍译本愉悦目的语读者而杨译本对外传播中华文化的不同目的。

归化与异化作为处理文化信息的两种基本翻译策略,并非是二元对立的,而是一个连续统一体的两端,辩证统一于整个翻译过程。在伦理层面,归化顺应目的语文化价值观而异化则凸显源语文化的异质型;在话语层面,归化追求融入目的语规范的透明式阅读而异化则崇尚挑战目标语规范的抵抗式阅读。直接采取异化策略,译文可能无法与目的语文化自然连贯,读者会遇到难以逾越的解读障碍,无从了解原文细节的目的;完全采取归化处理,原文与译文的连贯度降低,目标读者可能无法看清异域文化的真实面貌[44]。译者只有综合考虑源语和目的语中俗语的文化内涵,对源语与目的语俗语的字面意义与实际意义了然于胸,在尊重源语文化的前提下结合翻译目的去考虑目的语文化,才能准确恰当地选取合适的翻译策略。

五、结语

本文使用语料库方法对《红楼梦》霍译本及杨译本中俗语的翻译进行了系统的检索与对比分析。研究发现,两个译本对于俗语的翻译策略相似,均以归化为主、异化为辅。在约68%的俗语的翻译上,两位译者采取了相同的归化或异化翻译策略;在归化异化的选择上,两位译者都倾向于使用归化策略,但也各自具有鲜明特点。

需要说明的是,本文只是基于《红楼梦》的两个译本中俗语的翻译得出的初步结论,其合理性有待于在译者更多的译本中去检验,这也是笔者下一步努力的方向。

注释:

①因为两个译者所选用的底本的差异,在检索的过程中发现存在部分俗语在一个译本中能检索到而在另一个译本中无法检索到的情况,需要人工查看原作进行甄别,如霍译本底本中为“不成器”、“夯雀儿先飞”、“调三窝四”而在杨译本底本中分别为“不成材”、“笨雀儿先飞”、“架桥拨火儿”。此外,部分俗语与日常用语用词一致,只有在特定的语境中才是具有文化内涵的俗语,如“吃茶”一词,以正则表达式“[吃喝].{0,8}茶”共检索出230例,人工甄别后发现其中只有原文第25章“凤姐笑道:‘你既吃了我们家的茶,怎么还不给我们家作媳妇儿?’”中是俗语。

[1]温端政.中国俗语大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2011:1-2.

[2]温端政,周荐.二十世纪的汉语俗语研究 [M].上海:书海出版社,2000:35.

[3]周汝昌.泣血红楼曹雪芹传[M].北京:作家出版社,2014:397.

[4]张培基.略论《红楼梦》新英译的习语处理 [J].外国语(上海外国语学院学报),1980(01):3-9.

[5]高语罕.通识书系:红楼梦宝藏六讲 [M].北京:首都经济贸易大学出版社,2012:218.

[6]周中明.艺术皇冠上的明珠:谈《红楼梦》中对俗语的运用 [J].红楼梦学刊,1980(01):167-181.

[7]冯全功.新世纪《红楼》译学的发展现状及未来展望:基于国内学术期刊的数据分析(2000-2010)[J].红楼梦学刊,2011(04):135-154.

[8][14]文军,任艳.国内《红楼梦》英译研究回眸(1979-2010)[J].中国外语,2012(01):86,86.

[9]VenutiL.The Translation StudiesReader[M].London:Routledge,2004:48.

[10]Venuti L.The Translator's Invisibility:A History of Translation[M].London:Routledge,1995:19-20.

[11]蔡平.翻译方法应以归化为主[J].中国翻译,2002(05):41-43.

[12]Newmark P.Approaches to Translation[M].上海:上海外语教育出版社,2001:53.

[13]江帆.他乡的石头记《红楼梦》百年英译史研究 [M].天津:南开大学出版社,2014:134.

[15][44]辛红娟,宋子燕.从目的论看《红楼梦》中俗语的文化意象英译[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2012(06):146,147.

[16][37][38][41]曹雪芹.红楼梦1:枉入红尘 [M].霍克思,译.上海:上海外语教育出版社,2012:660,214,215,56.

[17]曹雪芹.红楼梦2:海棠诗社 [M].霍克思,译.上海:上海外语教育出版社,2012:765.

[18]曹雪芹.红楼梦3:异兆悲音 [M].霍克思,译.上海:上海外语教育出版社,2012:817.

[19][33][35]曹雪芹,高鹗.红楼梦4:绛珠还泪 [M].闵福德,译.上海:上海外语教育出版社,2012:455,156,157.

[20]曹雪芹,高鹗.红楼梦5:万境归空 [M].闵福德,译.上海:上海外语教育出版社,2012:531.

[21][39][40]曹雪芹,高鹗.红楼梦1:汉英对照 [M].杨宪益,戴乃迭,译.北京:外文出版社,长沙:湖南人民出版社,1999:566,254,255.

[22]曹雪芹,高鹗.红楼梦2:汉英对照 [M].杨宪益,戴乃迭,译.北京:外文出版社,长沙:湖南人民出版社,1999:1144.

[23]曹雪芹,高鹗.红楼梦3:汉英对照 [M].杨宪益,戴乃迭,译.北京:外文出版社,长沙:湖南人民出版社,1999:1769.

[24]曹雪芹,高鹗.红楼梦4:汉英对照 [M].杨宪益,戴乃迭,译.北京:外文出版社,长沙:湖南人民出版社,1999:2370.

[25][34][36]曹雪芹,高鹗.红楼梦5:汉英对照 [M].杨宪益,戴乃迭,译.北京:外文出版社,长沙:湖南人民出版社,1999:2955,2644,2645.

[26]曹雪芹,高鹗.红楼梦6:汉英对照 [M].杨宪益,戴乃迭,译.北京:外文出版社,长沙:湖南人民出版社,1999:3577.

[27][29]毛文.《红楼梦》的俗语 [C]//吴竞存.《红楼梦》的语言.北京:北京语言学院出版社,1996:306,302.

[28]林兴仁.语言艺术皇冠上的明珠《红楼梦》俗语概说和汇释[M].呼和浩特:内蒙古教育出版社,1986:2-13.

[30]邸瑞平,王士超,宋德胤,等.红楼梦大观 [M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1988:706.

[31]胡晓明.红楼梦与中国传统文化 [M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1996:44.

[32]NidaEA.Linguisticsand Ethnology in Translation-Problems[C]/ /HymesDH.Language in cultureand society:a readerin linguistics and anthropology.New York:Harper&Row,1964:91.

[42]Newmark P.Approaches to Translation[M].上海:上海外语教育出版社,2001:45.

[43]Yang G.Reviewed Works:[J].Bulletin of the School of Oriental and A frican Studies,1980,43(03):621-622.

A Comparative Study of the Translation Strategiesof the Folk Adages in Hong Lou Meng

GU Xiao-bo

(Changzhou Institute of Technology,Schoolof Foreign Languages,Jiangsu Changzhou 213000,China)

Based on self-establishedChinese-English Parallel Corpus,the article compares and describes the translation strategiesof folk adagesinfrom theecological,material, social,religiousand linguistic perspectiveof culturequantitatively and qualitatively.Resultsshow thatboth versionsadopt foreignization as themain strategy and domestication asa supplement,buteach version shows itsown characteristics.

;folk adage translation;corpus;translation strategy

H315.9

A

1674-7356(2016)-03-0082-06

2016-02-22

江苏省高校哲学社会科学研究基金指导项目(2014SJD504);常州工学院哲学社会科学研究项目(YN1330)

顾晓波(1979-),男,江苏盐城人,讲师,研究方向:应用语言学与计算机辅助语言教学。

时间:2016-09-08

http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1396.G4.20160908.0912.002.htm l

10.14081/j.cnki.cn13-1396/g4.2016.03.013